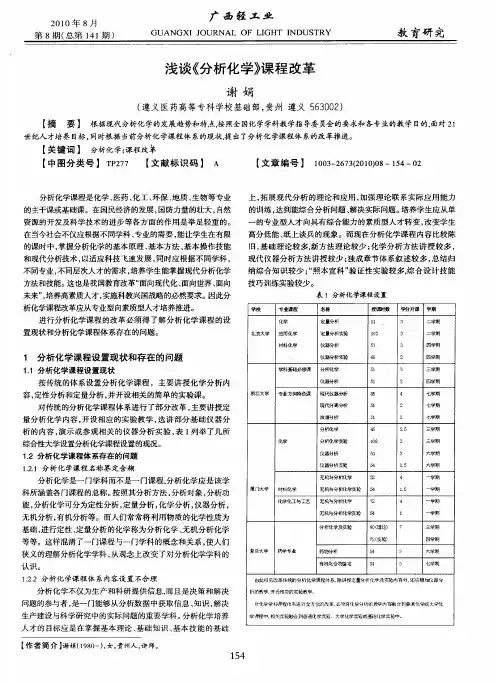

分析化学课程改革与人才培养体系的构建

- 格式:pdf

- 大小:286.35 KB

- 文档页数:2

无机及分析化学课程体系及教学内容的改革与实践[摘要]根据当今社会培养“宽基础、强能力、高素质”人才的要求,我们对“无机及分析化学”课程进行了系列的教学改革,通过构建新的课程体系、编写无机及分析化学教材、改变传统的教学模式、改革实验教学内容等方面进行了深入系统地改革尝试,并运用于教学之中,取得了较好的效果。

[关键词]教学体系教学改革教学效果“无机及分析化学”是高校近化学专业学生必修的重要基础课程。

针对学校的定位、教学计划的调整及逐年扩招的形势,为培养“宽基础、强能力、高素质”、满足社会发展需要的创新型人才、应用型人才,我们从构建新的课程体系及编写无机及分析化学教材、改变传统的教学模式及方式、改革实验教学内容与方法等方面进行了改革尝试,取得了一定的效果。

一、构建新的课程体系无机及分析化学作为由无机化学和分析化学重组而成的一门基础课程,根据两门课程的内在联系,突破了将无机化学、分析化学理论分段编排的体系,融会贯通地将内容联系最紧密的“四大平衡”和“四大滴定分析”有机地结合起来,建立了新的课程新体系和教学内容。

将四大滴定分析及其应用穿插在四大化学平衡之中,讨论相应的平衡后,介绍其对应的化学分析内容。

这种将原理和应用揉为一体的教学改革,避免了内容的不必要重复,减少了授课的学时,使教学内容更为简练、完整,紧凑合理,前后连贯,系统性强,教学思路更加清晰、明确,重点更加突出;使学生的学习能够深入浅出、容易接受、有重点地掌握无机化学与分析化学的实质。

另外还要考虑仪器分析的内容及仪器分析在相应专业中的应用和当前仪器分析发展的动向等内容,使课程教学体系能较全面、系统得反映无机及分析化学教学内容。

二、编写适用的无机及分析化学教材根据无机及分析化学课程新体系,我们制定新的教学大纲,转变重视理论讲授为理论知识和实践能力并举协调发展的综合素质教育理念,编写了适合相关专业教学需要的《无机及分析化学>和《大学化学实验》教材各一部,由化学工业出版社出版。

化学专业(师范类)人才培养方案一、培养目标我们要明确培养目标。

师范类化学专业的学生,毕业后主要从事中学化学教育工作和科学研究。

因此,我们的目标是培养具有扎实的化学基础知识、较强的教育教学能力和科研能力的高素质人才。

1.知识与技能:掌握化学基础理论、基本知识和实验技能,熟悉中学化学教学内容和方法。

2.教育教学能力:具备中学化学教师的基本素质,能独立进行教育教学工作,具有创新精神和实践能力。

3.科学研究能力:具备一定的科学研究素养,能从事化学及相关领域的研究工作。

二、课程设置课程设置是人才培养方案的核心部分,要充分考虑学生的知识结构和能力培养。

1.通识教育课程:包括思想政治、英语、计算机、体育等,培养学生的综合素质。

2.专业基础课程:无机化学、有机化学、分析化学、物理化学等,为学生奠定扎实的化学基础。

3.教育教学课程:教育学、心理学、教育法规、化学教学论等,培养学生的教育教学能力。

4.实践教学课程:化学实验、教育实习、科研训练等,提高学生的实践能力。

三、实践教学实践教学是培养学生能力的关键环节,要注重理论与实践相结合。

1.实验教学:加强化学实验课程,培养学生实验操作技能和观察能力。

2.教育实习:安排学生到中学进行教育实习,了解中学教育教学现状,提高教育教学能力。

3.科研训练:鼓励学生参加科研项目,培养科研素养。

四、师资队伍建设师资队伍是人才培养的关键,要注重引进和培养相结合。

1.引进人才:积极引进具有丰富教学经验和较高科研水平的教师。

2.培养人才:加强对现有教师的培养,提高教育教学水平和科研能力。

3.师资培训:定期组织师资培训,更新教师知识结构,提高教育教学质量。

五、质量保障质量保障是人才培养的生命线,要建立完善的质量保障体系。

1.教学质量监控:对教学质量进行定期评估,确保教育教学质量。

2.学生评价:收集学生对教学工作的意见和建议,及时调整教学策略。

3.毕业生跟踪调查:了解毕业生就业情况和发展状况,为人才培养提供反馈。

浅谈民族高等院校材料化学专业课程体系建设与专业人才培养摘要:本文通过分析国内外高等院校材料化学专业课程体系设置的原则和经验,调查我校往届毕业生知识结构和能力结构对社会的适应性,提出了民族高等院校材料化学专业课程体系和课程设置的基本原则,形成了民族高等院校材料化学专业的基本规范,这将为民族高等院校材料化学专业的发展以及提高民族高等院校材料化学专业的人才培养质量提供有力保证。

关键词:民族高等院校材料化学人才培养在人类社会的发展过程中,材料的发展水平始终是时代进步和社会文明的标志,人类文明的发展史就是一部如何更好地利用材料和创造材料的历史[1]。

同时,材料的不断创新和发展也极大地推动了社会经济的发展。

在当代,新材料、信息技术、生物技术并列为新技术革命的重要标志,其中新材料更是科学技术发展的物质基础和技术先导[2]。

因此,对于民族高等院校材料化学专业如何在课程体系设置上体现民族高等院校的特点,体现“面向少数民族和少数民族地区,服务少数民族和少数民族地区”的办学宗旨,是一个需要深入研究的课题。

1 材料化学学科发展状况材料科学与工程学科建立于20世纪60年代初期,现已发展成为一门完整的独立学科[3]。

我国的材料教育经历了几个发展阶段,材料科学与工程教育的形成和发展过程正遵循着从宽广到细分又从细分到综合的科学发展普遍规律,体现了社会需求与材料科学与工程学科专业结构、人才素质之间的相互作用关系[4]。

新中国成立初期,受计划经济体制制约和前苏联高等教育人才培养模式的影响,专业人才的培养目标主要是为行业培养通晓某一专业技术的工程技术人才[5]。

改革开放以来,随着材料科学与工程学科的迅速发展和不断完善,几大类材料之间呈现出更多的内在联系和共性,各学科之间相互交叉和渗透,材料科学技术及人才培养进入了新的发展时期。

20世纪90年代,教育部将原20余个工科材料类本科专业整合为冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程和高分子材料与工程等四个二级学科专业,并提出了综合性的材料科学与工程引导性专业,在理科方面设置了材料物理和材料化学两个专业,进一步推动了我国材料科学与工程教育的改革与发展[6]。

人才培养模式和课程体系改革调研分析报告一、调研背景分析“民以食为天”,食品和食品工业与人民的日常生活密切相关。

充足的食品是社会稳定的基础,优质的食品是国民健康的保证,所以,食品工业是人类的生命工业,在世界经济中占据着举足轻重的地位。

近年来,国家也已经将食品工业的发展放在了前所未有的重要地位,这为我国食品行业的发展开辟了光明的道路。

众所周知,食品专业人才是推动我国食品工业发展的核心力量,大力发展我国食品专业人才的培养关系到千万国民的健康营养。

而国家高等院校的食品专业正肩负着培育这种人才的重任,目前众多职业院校的食品专业以培育技术应用型专业人才为目标,为企业培养出大批的一线操作技术人才,切实为社会做出了巨大的贡献。

鉴于此,对食品质量与安全专业的工作岗位、待遇、发展等情况进行了调研,旨在为食品质量与安全专业人才培养模式的完善和人才培养方案的制定提供依据。

目前,我院食品质量与安全专业于2014年首次招生,至2017年共招生350人,该专业的设置在食品产业链人才培养中承担产品质量控制、产品生产流通监管等方面的人才培养的重要责任。

二、调研基本情况I.调研方法调研团队成员根据分工安排,采取网络问卷、座谈、走访、电话、电子邮件等形式对省内多家食品企业以及毕业生进行调研。

此次调研引入网络,学校、企业、毕业生可通过登录网址、微信、QQ等客户端进行答卷,提高了调研的效率和覆盖面。

调研的食品企业,主要是食品生产、加工、流通以及食品餐饮企业,覆盖较广,从地域分布来看主要集中在山东省的中东部,鲁南、鲁西、鲁北企业涉及较少。

毕业生调研对象为本校食品专业毕业生,本次调研区域范围宽,调研结果具有很好的代表性。

调研完成后对企业、毕业生的调研结果进行分析。

2.职业岗位及行业规范从事食品生产的质量控制与安全管理;食品的质量检测;食品流通、餐饮企业的食品安全管理。

(1)食品生产质量管理岗位:主要负责对食品生产过程的中的产品质量控制,如品控员、生产线长、车间负责人;(2)食品检验岗位:主要负责对食品生产过程中的原料、半成品、成品的各项质量指标进行检测,从而判断产品质量并给出后续改进措施;(3)食品流通餐饮管理岗位:主要负责对食品流通、餐饮等过程中的食品质量进行监督管理,要求熟悉食品安全相关法规和标准。

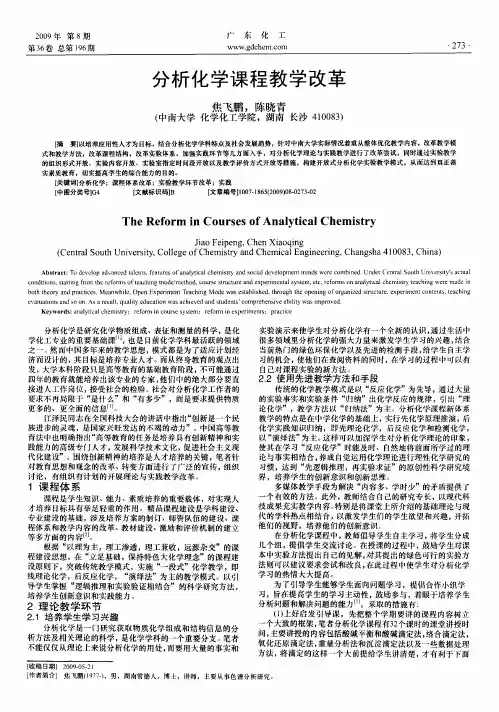

Deepening the Reform of Analytical Chemistry Course and Highlighting the Cultivation of

Outstanding Talents

作者: 陈霞[1];王松柏[1];张国梅[1];王鹏[1]

作者机构: [1]山西大学化学化工学院,山西太原030006

出版物刊名: 化工高等教育

页码: 71-76页

年卷期: 2021年 第5期

主题词: 分析化学;教研结合;创新能力培养

摘要:教育部"六卓越一拔尖"2.0计划指出,基础学科拔尖培养计划旨在培养具有多学科交叉背景的科研创新人才.分析化学作为一门实验性学科,应注重强调应用性和与其他学科的关联性,着力培养复合型创新人才.文章针对化学专业分析化学基础课的特点,从教学内容、教学方法及考评体系出发,阐述了教学过程中优化课程体系、结合科研前沿、注重综合能力训练的必要性,介绍了面向问题学习和面向课题实验的教学模式的实施及其效果.。

以培养应用型创新人才为核心推进分析化学实验改革【摘要】从创新型人才基本特征出发,结合分析化学学科特点及当今社会的发展趋势,论述了分析化学实验教学在应用型创新人才培养方面的作用,针对我校实际情况,从人才培养观念、培养视角、培养模式及考试评价制度等方面对分析化学实验改革进行了探讨。

【关键词】分析化学实验;人才培养;教学改革Promoting Analytical Chemistry Experiment Reform by Taking Cultivation of Creative Applied Talents as the CoreBING Nai-ci TIAN Zhen ZHU Lu-ping(School of Urban Development and Environmental Engineering,Shanghai Second Polytechnic University,Shanghai 201209,China)【Abstract】The role of analytical chemistry experimental teaching in the cultivating creative applied talents is discussed based on the characteristic of the cultivation of creative applied talents,the feature of analytical chemistry subject and today’s social trends. According to the experience of Shanghai Second Polytechnic University,the reform of the analytical chemistry experiment is discussed from the idea,perspective and models of talent cultivation and from the examination and evaluation system.【Key words】Analytical chemistry experiment;Talent cultivation;Teaching reform创新教育是在实施素质教育的过程中以培养学生创新意识、创新精神和创新能力的教育。

浅谈中职学校《化工分析》课程教学改革1. 引言1.1 背景介绍化工分析是中职学校化学专业的重要课程之一,它是培养学生分析化学实验技能和理论知识的基础课程。

在传统教学模式下,学生往往只注重理论知识的记忆,而忽视了实验技能的训练,导致教学效果不佳。

随着社会的发展和产业的进步,化工行业对化工技术人才的需求日益增加,对学生的实际操作能力和创新思维能力提出了更高的要求。

中职学校《化工分析》课程的教学改革显得尤为迫切和必要。

本文将从传统教学模式存在的问题、改革目标、改革措施、教学效果评估和案例分析等方面进行探讨,以期为中职学校《化工分析》课程的教学改革提供一定的借鉴和参考。

希望通过本次教学改革能够全面提升学生的实践能力和创新能力,培养更多优秀的化工技术人才,为化工行业的发展贡献自己的力量。

1.2 研究意义化工分析是中职学校化学专业的重要课程之一,对学生培养实验技能、提高化学分析能力具有重要意义。

通过对《化工分析》课程教学改革的研究,可以更好地探讨如何提高学生的实验操作能力和分析思维,培养学生的团队合作精神和创新意识。

化工行业是我国的关键产业之一,不断发展壮大。

《化工分析》课程的教学质量将直接影响学生毕业后在化工企业的工作表现。

对该课程的教学改革进行研究,对提高中职学校化学专业学生的综合素质和就业竞争力具有积极意义。

随着社会的不断进步和发展,传统的课堂教学模式已经难以适应学生的学习需求和社会需求。

对《化工分析》课程的教学改革研究,可以为中职学校的教学改革提供借鉴和参考,促进化学专业课程的创新和发展。

【研究意义】2. 正文2.1 传统教学模式存在的问题传统的化工分析课程教学往往过分注重理论知识的灌输,忽视了学生实际动手操作的能力培养。

学生们大多数时间都是在课本和幻灯片中度过,而缺乏实际操作的机会。

这使得他们在毕业后很难适应实际工作环境,因为他们缺乏实际操作的经验。

传统的教学内容往往过于理论化,与实际工作中的需求脱节。

关于新课改形式下高中化学核心素养体系的构建一、新课程改革的背景随着经济的不断发展和社会的不断进步,人们对教育质量和教育效果的要求也越来越高。

新课程改革以培养学生的创新能力、实践能力和综合素质为目标,提出了“德智体美劳”的素质教育理念,强调注重学生的自主学习和自主发展。

在这样的背景下,高中化学核心素养体系的构建成为新课程改革的一个重要内容。

1.知识技能高中化学核心素养体系的构建首先要强调学生的知识技能。

化学是一门理论联系实际的学科,学生需要掌握化学的基本理论知识,如原子结构、化学键、化学元素周期律等,同时还要掌握化学实验和化学实践技能,如化学实验操作、化学仪器的使用等。

2.逻辑思维化学是一门需要逻辑思维的学科,学生需要通过理论知识和实践技能来解决化学问题。

高中化学核心素养体系的构建应该注重培养学生的逻辑思维能力,帮助学生从事物的微观结构和宏观现象之间建立联系,分析化学问题,解决化学难题。

3.创新能力4.实践能力高中化学核心素养体系的构建还要注重培养学生的实践能力。

学生在学习化学的过程中不仅要掌握化学理论知识,还要通过化学实验来巩固和应用化学知识,从而提高实践能力。

5.综合素质综合素质是新课程改革的重要目标之一,高中化学核心素养体系的构建也应该注重学生的综合素质培养。

化学教育不仅培养学生对化学的理解和认知水平,还要培养学生的创新思维、实践能力和社会责任感,使学生成为具有良好综合素质的公民。

1.建立符合新课程要求的教学内容针对新课程改革的要求,高中化学核心素养体系的构建首先要建立符合新课程要求的教学内容。

通过精心设计的教学内容,引导学生学习和掌握化学的基本理论知识和实践技能,培养学生的逻辑思维能力、创新能力、实践能力和综合素质。

2.改进教学方法在构建高中化学核心素养体系的过程中,要改进教学方法,采用多种教学手段和方式,激发学生的学习兴趣,提高学生的学习效果。

可以采用讨论教学、实验教学、案例教学等多种方式,激发学生的学习潜力,提高学生的学习积极性。

第41卷第2期2013年1月广州化工

Guangzhou Chemical Industry Vol.41No.2January.2013

分析化学课程改革与人才培养体系的构建

胡

坤,邹华红,桂柳成,吴

强,周

佳

(广西师范大学化学化工学院,国家重点实验室培育基地-

广西药用资源化学与药物分子工程重点实验室,广西桂林541004)

摘

要:聚焦于充分发挥基础课程在创新型人才培养方面的作用,笔者尝试进行仪器分析实验课程的改革,通过注重本科

阶段学生培养、计算机多媒体教学、建立考核制度构建新型的实验课程教学体系。

实践证明,该体系在培养学生实践能力和创新意识方面取得预期效果。

关键词:仪器分析实验;课程改革;教学体系中图分类号:0657-6

文献标识码:A

文章编号:1001-9677(2013)02-0153-02

作者简介:胡坤(1982-),男,助理研究员,理学硕士,主要从事生物传感器、质谱分析工作。

Construction on the Analytical Chemical Curriculum

Reform and Talent Cultivation Mode

HU Kun ,ZOU Hua -hong ,GUI Liu -cheng ,WU Qiang ,ZHOU Jia

(Key Laboratory for the Chemistry and Molecular Engineering of Medicinal Resources ,School of Chemistry

and Chemical Engineering ,Guangxi Normal University ,Guangxi Guilin 541004,China )Abstract :Focusing on giving full play to the basic course role on cultivation of innovative talents ,Instrument Analy-sis Experiment course was tried to reform.A new experiment teaching system was constructed by cultivating undergraduate student stage ,multimedia teaching and assessment system.The results proved that this system in training students'practice ability and innovation consciousness got expected effect.

Key words :instrument analytical experiments ;curriculum reform ;teaching system

分析化学课程是化学、化工、生物、医药、食品、材料等众多专业的主干基础课,由化学分析和仪器分析两部分组成,其内容涉及以化学、物理、数学、计算机科学等相关理论,是一门以综合性和应用性为显著特征的交叉学科。

它与诸如生命科学、材料科学、环境科学等众多学科相互渗透、相互促进、相互依存,足以凸现分析化学、特别是仪器分析在当今社会发展、科学技术发展中的作用。

分析化学一直在人类生产实践活动和研究探索活动中扮演着“眼睛”的角色。

它能够从分析数据中获取信息、参与决策和解决应用领域以及研究领域实际问题[1]

,因此它的发展往往成为一个国家科学技术水平和国力的标志之一,可以预计今后全社会对分析化学相关的各类人才具有极大的需求量。

在最新公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第七篇实施科教兴国战略和人才强国战略中,提出“把高等教育发展的重点放在提高质量和优化结构

上,加强研究与实践,培养学生的创新精神和实践能力”。

在我国目前的发展形势下,如何发挥学科优势,实现《

“十一五”规划纲要》提出的目标,着眼于有效培养高素质的分析化学人才,成为分析化学教学的一个研究热点。

为此,我国的分析化学教育工作者一直没有停止过改革的步伐,不断跟踪专业领域

以及教育教学领域的最新研究进展[2]

,开展了大量诸如对实验内容更新设计、建立学习成效综合考核体系的改革,并在教育

技术层面研究开发了诸如“分析化学实验室

”、“仪器分析仿真实验”等教学软件[3]。

现阶段改革的重心已逐渐开始由专业型

人才培养模式向综合素质型人才培养模式转变[4]。

近年来,随着科学技术的发展、国家综合实力的提升以及教育投入的加大,越来越多的高校把大型甚至超大型仪器诸如高分辨质谱仪、核磁共振波谱仪、拉曼光谱仪等纳入这门基础实验课程中,这无疑对扩大学生的知识面,提高实践能力,培养实践能力和创新意识都具有积极的作用。

但是,由于这些大型仪器结构复杂、无法直观、操作繁缛,大大增加了教学难度[5]。

如何在有限的学时范围内,合理安排仪器分析课程内容,在学生打下坚实的理论和实践基础的同时,充分发挥大型仪器对创新型人才的培养功能,是现阶段仪器分析课程亟待解决的主重要问题。

创新型高素质人才所具备的基本能力特征,可以归纳为以下几方面:首先,获取知识能力:具备扎实的理论功底,能够不断扩充自身知识储备,不断更新知识结构;其次,动手实践能力:具备娴熟的实验技能,善于独立开展实践活动;最后是探索未知能力:具有敏锐的观察和思维能力、探索未知事物的激情、敢为人先的批判精神。

笔者依据以上人才特征,基于过程哲学思想,遵循教育教学规律,对仪器分析实验课程体系进行了改革,主要包括一下四个方面:

154广州化工2013年1月

1仪器分析实验课程结构改革

这一部分是改革的重点,主要形成两个层次的实践环节:

第一层次:以教师主讲、学生动手的传统意义上的实验环节,主要解决仪器构造、功能、操作的讲解和训练,达到初步的理解。

第二层次:学生自主实习阶段,进一步增加学生与仪器接触的机会,真正掌握仪器的使用方法。

从开始阶段的了解仪器“在干什么、能干什么”,进而激发出“我想做些什么”的探索欲望。

大型仪器以“半开放”模式向学生开放,即必须在仪器管理教师或高年级研究生操作仪器进行工作的同时,以助手形式观摩,直至能独立操作。

此环节由学生自主进行。

为保证此项改革举措顺利、持续的实施,建立了一整套管理办法。

2注重本科生的培养

增设本科生阶段的科研实践环节,充分利用学院的科研平台———国家重点实验室培育基地(广西药用资源化学与药物分子工程重点实验室),在前期实践培养的基础上,遴选优秀学生提前进入教师各科研课题组,独立完成指导教师项目中的部分子课题,创造一个时间较长、层次较高的实践机会,促使实践能力得到全面提升,同时为进入研究生阶段打下良好基础。

3采用多媒体手段辅助教学

遵循直观性教学原则,充分利用多媒体手段,丰富学生的感性认识,发展学生的观察力和形象思维,为形成正确而深刻的理性认识奠定基础。

由专业出版公司制作发行的《仪器分析仿真实验室》教学软件,通过“仿真”性能,不仅能让复杂精密的仪器内部结构及工作流程清晰的展现,还可以进行模拟实验操作,不仅大大降低了学生对仪器的神秘感,并能够帮助其熟悉一般的仪器操作程序,为自主操作仪器,进而为后继开展研究工作打下良好的基础。

同时引导学生利用文献资源,了解各分析方法的应用现状和研究现状,促进了对知识的接纳和吸收。

4建立考核标准

建立“仪器分析实验”测评新标准,以检验各教学环节实施的质量和效果。

以质谱分析方法的实验教学过程为例:第一层次———课堂教学阶段,教师结合多媒体课件演示和教师讲解,指导学生如何进行溶剂选择及样液配制、如何根据物质结构选择合适的离子源和质谱其他的参数,然后采用软件模拟物质的质谱,进行谱图解析的初步训练。

课堂上留出一定时间进行师生互动,并逐次的动手操作仪器,然后对照。

自己的测试结果,找出峰的归属,讨论目标分子形成离子的方式。

完成该阶段实验后,学生已初步具备操作仪器能力,在随后2 3个月的第二层次自主实习阶段,将对上述课堂内容进行“实战演练”,真正进行自身的知识建构,独立担当部分样品的质谱测定工作,显著提升实践能力,继而在后期的毕业论文阶段,根据研究任务需要自主开展工作,使其真正能够独立完成本科教育阶段最具有挑战性的任务。

5结语

实践研究初步显示,笔者构建的仪器分析实验新型教学体系充分体现人才培养的循序渐进过程,不断增加的学习难度激活了学习积极性,使其在学习中学会思考更学会探索,在增强实践能力的同时,促进了创新意识的萌动,使得这门实验课程成为整个本科教育中创新人才培养的重要阶段。

参考文献

[1]俞汝勤,梁逸曾.分析化学教学的发展[J].大学化学,2000,15(1):1-4.

[2]卢昕,黄都,刘承伟,等.聚焦于核心概念建构的分析化学实验教学设计-高校实践类课程改革的理论基础及实践研究之三[J].

大学化学,2011,26(4):10-15.

[3]赖步英,许旋.《仪器分析实验》多媒体课件的开发[J].计算机与应用化学,2002,19(4):512-514.

[4]冯泳兰,陈志敏,旷代治,等.《分析化学》课程改革应从专业型向素质型人才培养推进[J].理工高教研究,2004,23(6):88-90.[5]邹华红,桂柳成,胡坤,等.仪器分析实验课教学改革探讨[J].广州化工,2012,40(4):104-105.。