孔隙率、孔径分布的测定

- 格式:ppt

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:15

多孔材料检测方法——最大孔径、孔隙率、透气率1最大xx的测定采用冒泡法测定最大孔径。

将制好的试验样品放入酒精中浸泡5~10分钟,取出样品放入样品室,将上下夹具旋紧后装在FBP-3Ⅲ型多孔材料性能检测仪上,在样品上倒入少许酒精,启动仪器,调节旋钮使显示的压力差值不断增加,直到在样品上出现第一个气泡为止,记录此时的压力值。

为了观察方便,往往在被测试样上表面封一薄层浸渍液体,当气体压力由小逐渐增大到某一定值时,气体将把浸渍液体从毛细管中推开而冒出气泡,记录出现第一个气泡时的压力数据,按下式进行计算,所得数据即为材料的最大孔径值:式中:γ—试验液体的表面张力,N/m;Pg—试验气体压力,Pa;ρ—试验液体密度,kg/m^3;h—试验液体表面到试样表面的高度,m2孔隙率的测定浸泡介质法:首先利用游标卡尺测量样品的半径r和高度h(由此可算出试样的总体积),称出干燥试样在空气中的重量m1,然后浸入蒸馏水中使其饱和,即采用加热鼓如法使介质充分填满多孔材料的孔隙。

试样浸泡一定时间内充分饱和后,将试样取出,轻轻擦去试样表面的介质,再用电子秤称出试样此时在空气中的总质量m2,由下公式计算多孔材料的孔隙率。

3透气率的测定将干燥的试样样品放入样品室,旋紧上下夹具以保证样品室的密封,将样品室装在FBP-3Ⅲ型多孔材料性能检测仪上,启动仪器,调节压力旋钮使压力差达到一定值,通过数显表观察压力差及流量的变化,记录压差稳定时对应的流量值。

随着压差不断下降,记录不同压差下对应的流量值5~10组。

重复实验至少三次,记录与第一组相同压差下对应的流量值,取平均值,代入下式,拟合出一条P与Q和比值的曲线,斜率即为透气率。

其计算公式如下:、式中:K气—透气率,m^3/ m^2•KPa•h;Q—气体流量,m^3/h;ΔP—气体透过多孔材料产生的压力降,KPa;A—试样测试区域的面积,m^2理论上K气是一个定值,即试样P—Q曲线为一条直线,实际上发现是一条折线,不同压差点测出的K气值不同,流量的范围选取越大,这种差别也越大,所以测试时压差点的选取应有规律,以便于比较。

气体吸附(氮气吸附法)比表面积测定比表面积分析测试方法有多种,其中气体吸附法因其测试原理的科学性,测试过程的可靠性,测试结果的一致性,在国内外各行各业中被广泛采用,并逐渐取代了其它比表面积测试方法,成为公认的最权威测试方法。

许多国际标准组织都已将气体吸附法列为比表面积测试标准,如美国ASTM的D3037,国际ISO标准组织的ISO-9277。

我国比表面积测试有许多行业标准,其中最具代表性的是国标GB/T19587-2004《气体吸附BET法测定固体物质比表面积》。

气体吸附法测定比表面积原理,是依据气体在固体表面的吸附特性,在一定的压力下,被测样品颗粒(吸附剂)表面在超低温下对气体分子(吸附质)具有可逆物理吸附作用,并对应一定压力存在确定的平衡吸附量。

通过测定出该平衡吸附量,利用理论模型来等效求出被测样品的比表面积。

由于实际颗粒外表面的不规则性,严格来讲,该方法测定的是吸附质分子所能到达的颗粒外表面和内部通孔总表面积之和,如图所示意位置。

氮气因其易获得性和良好的可逆吸附特性,成为最常用的吸附质。

通过这种方法测定的比表面积我们称之为“等效”比表面积,所谓“等效”的概念是指:样品的比表面积是通过其表面密排包覆(吸附)的氮气分子数量和分子最大横截面积来表征。

实际测定出氮气分子在样品表面平衡饱和吸附量(V),通过不同理论模型计算出单层饱和吸附量(Vm),进而得出分子个数,采用表面密排六方模型计算出氮气分子等效最大横截面积(Am),即可求出被测样品的比表面积。

计算公式如下:sg:被测样品比表面积(m2/g)Vm:标准状态下氮气分子单层饱和吸附量(ml)Am:氮分子等效最大横截面积(密排六方理论值Am=0.162nm2)W:被测样品质量(g)N:阿佛加德罗常数(6.02x1023)代入上述数据,得到氮吸附法计算比表面积的基本公式:由上式可看出,准确测定样品表面单层饱和吸附量Vm是比表面积测定的关键。

测试方法分类比表面积测试方法有两种分类标准。

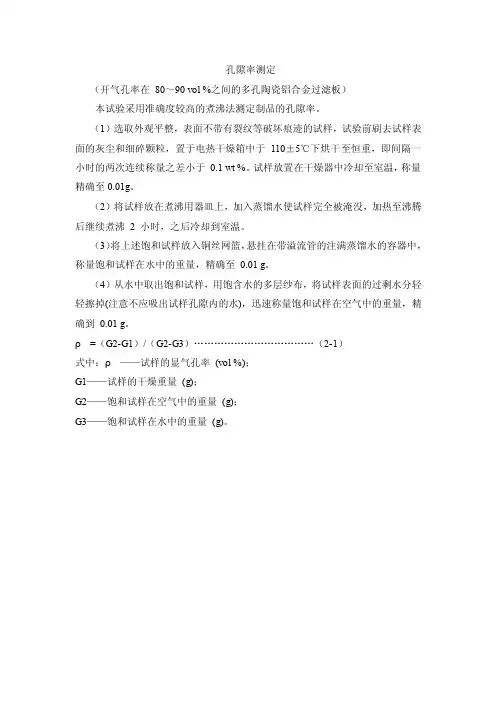

孔隙率测定

(开气孔率在80~90 vol %之间的多孔陶瓷铝合金过滤板)

本试验采用准确度较高的煮沸法测定制品的孔隙率。

(1)选取外观平整,表面不带有裂纹等破坏痕迹的试样,试验前刷去试样表面的灰尘和细碎颗粒,置于电热干燥箱中于110±5℃下烘干至恒重,即间隔一小时的两次连续称量之差小于0.1 wt %。

试样放置在干燥器中冷却至室温,称量精确至0.01g。

(2)将试样放在煮沸用器皿上,加入蒸馏水使试样完全被淹没,加热至沸腾后继续煮沸2 小时,之后冷却到室温。

(3)将上述饱和试样放入铜丝网篮,悬挂在带溢流管的注满蒸馏水的容器中,称量饱和试样在水中的重量,精确至0.01 g。

(4)从水中取出饱和试样,用饱含水的多层纱布,将试样表面的过剩水分轻轻擦掉(注意不应吸出试样孔隙内的水),迅速称量饱和试样在空气中的重量,精确到0.01 g。

ρ=(G2-G1)/(G2-G3)………………………………(2-1)

式中:ρ——试样的显气孔率(vol %);

G1——试样的干燥重量(g);

G2——饱和试样在空气中的重量(g);

G3——饱和试样在水中的重量(g)。

孔隙度测量方法嘿,咱今儿个就来唠唠孔隙度测量方法这档子事儿。

你说这孔隙度啊,就好比是一个物体里那些小小的空洞、缝隙啥的占的比例。

那咋测量它呢?有一种常见的方法叫水测法。

就跟咱平时量东西似的,把要测的东西泡在水里,看看能挤出多少水来,这挤出来的水的体积不就大概能知道那些孔隙占了多少地方嘛!这就好像咱吃西瓜,咱得知道这瓜甜不甜,水分多不多,就得切开来尝尝、看看。

还有一种呢,叫气体法。

这就好比吹气球,把一种气体充到要测的东西里面去,然后再根据一些数据啥的来算出孔隙度。

这就像是给一个袋子吹气,看看能吹多大,就能大概知道这袋子能装多少气,空间有多大。

还有一种比较特别的方法,就是利用一些射线啥的。

哎呀呀,这就有点高级了,就跟孙悟空的火眼金睛似的,能透过表面看到里面的情况。

通过这些射线的反应,就能知道孔隙度啦。

咱就说,这测量孔隙度可不是随便搞搞就行的。

就像咱做饭得掌握好火候和调料一样,得精确才行。

要是测错了,那可就麻烦啦!好比盖房子,你要是不知道材料的孔隙度,那盖出来的房子能结实吗?能住得安心吗?每种方法都有它的优缺点呢。

水测法简单易懂,可有时候不太精确;气体法呢,相对精确一些,但操作起来可能稍微麻烦点;射线法虽然高级,但设备啥的要求也高呀。

这就跟咱选工具一样,得根据具体情况来挑合适的。

那咱平时生活中哪些地方会用到孔隙度测量呢?嘿,那可多啦!比如说建筑材料,你得知道它的孔隙度,才能知道它的质量好不好;还有地质勘探,了解地下岩石啥的孔隙度,这对找石油、天然气可重要啦!你想想,要是不知道这些,那不就跟没头苍蝇似的乱撞嘛!所以说啊,这孔隙度测量方法可真是个大学问。

咱得好好研究,好好掌握,才能在各种领域发挥大作用呢!咱可不能小瞧了它,它可是能帮咱解决好多实际问题的呢!你说是不是这么个理儿?。

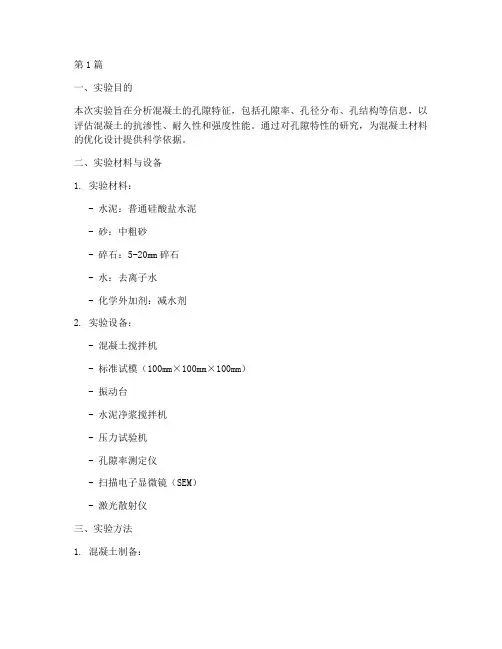

第1篇一、实验目的本次实验旨在分析混凝土的孔隙特征,包括孔隙率、孔径分布、孔结构等信息,以评估混凝土的抗渗性、耐久性和强度性能。

通过对孔隙特性的研究,为混凝土材料的优化设计提供科学依据。

二、实验材料与设备1. 实验材料:- 水泥:普通硅酸盐水泥- 砂:中粗砂- 碎石:5-20mm碎石- 水:去离子水- 化学外加剂:减水剂2. 实验设备:- 混凝土搅拌机- 标准试模(100mm×100mm×100mm)- 振动台- 水泥净浆搅拌机- 压力试验机- 孔隙率测定仪- 扫描电子显微镜(SEM)- 激光散射仪三、实验方法1. 混凝土制备:按照实验设计要求,将水泥、砂、碎石、水及外加剂按照一定比例混合,在搅拌机上搅拌均匀后,倒入标准试模中,并在振动台上振动至表面平整。

2. 养护:将试模置于标准养护室中,养护至实验设计要求的龄期。

3. 抗压强度测试:将养护好的试块进行抗压强度测试,记录抗压强度值。

4. 孔隙率测定:利用孔隙率测定仪,测定混凝土试块的孔隙率。

5. 孔径分布分析:通过SEM和激光散射仪对混凝土试块进行观察和分析,获得孔径分布信息。

6. 孔结构分析:利用孔隙率测定仪和激光散射仪,对混凝土试块的孔结构进行分析。

四、实验结果与分析1. 孔隙率:实验测得混凝土的孔隙率为15.2%,表明该混凝土具有一定的孔隙率。

2. 孔径分布:通过SEM观察,发现混凝土孔径分布不均匀,存在大量微孔和少量大孔。

微孔主要集中在0.1-1.0μm范围内,大孔主要集中在1.0-10μm范围内。

3. 孔结构分析:混凝土孔结构主要为连通孔和封闭孔。

连通孔主要分布在0.1-1.0μm范围内,封闭孔主要分布在1.0-10μm范围内。

4. 抗压强度:实验测得混凝土的抗压强度为30MPa,表明该混凝土具有较高的抗压强度。

五、结论1. 本次实验所制备的混凝土孔隙率为15.2%,孔径分布不均匀,孔结构以连通孔和封闭孔为主。

2. 混凝土的抗压强度为30MPa,表明该混凝土具有较高的抗压强度。

气体吸附(氮气吸附法)比表面积测定比表面积分析测试方法有多种,其中气体吸附法因其测试原理的科学性,测试过程的可靠性,测试结果的一致性,在国内外各行各业中被广泛采用,并逐渐取代了其它比表面积测试方法,成为公认的最权威测试方法。

许多国际标准组织都已将气体吸附法列为比表面积测试标准,如美国ASTM的D3037,国际ISO标准组织的ISO-9277。

我国比表面积测试有许多行业标准,其中最具代表性的是国标GB/T19587-2004《气体吸附BET法测定固体物质比表面积》。

气体吸附法测定比表面积原理,是依据气体在固体表面的吸附特性,在一定的压力下,被测样品颗粒(吸附剂)表面在超低温下对气体分子(吸附质)具有可逆物理吸附作用,并对应一定压力存在确定的平衡吸附量。

通过测定出该平衡吸附量,利用理论模型来等效求出被测样品的比表面积。

由于实际颗粒外表面的不规则性,严格来讲,该方法测定的是吸附质分子所能到达的颗粒外表面和内部通孔总表面积之和,如图所示意位置。

氮气因其易获得性和良好的可逆吸附特性,成为最常用的吸附质。

通过这种方法测定的比表面积我们称之为“等效”比表面积,所谓“等效”的概念是指:样品的比表面积是通过其表面密排包覆(吸附)的氮气分子数量和分子最大横截面积来表征。

实际测定出氮气分子在样品表面平衡饱和吸附量(V),通过不同理论模型计算出单层饱和吸附量(Vm),进而得出分子个数,采用表面密排六方模型计算出氮气分子等效最大横截面积(Am),即可求出被测样品的比表面积。

计算公式如下:sg:被测样品比表面积(m2/g)Vm:标准状态下氮气分子单层饱和吸附量(ml)Am:氮分子等效最大横截面积(密排六方理论值Am=0.162nm2)W:被测样品质量(g)N:阿佛加德罗常数(6.02x1023)代入上述数据,得到氮吸附法计算比表面积的基本公式:由上式可看出,准确测定样品表面单层饱和吸附量Vm是比表面积测定的关键。

测试方法分类比表面积测试方法有两种分类标准。

qsdft方法测定孔径分布孔径分布是指在一个样品或物体中各个孔径的分布情况。

测定孔径分布是非常重要的,它可以帮助我们了解材料的特性和性能。

在材料科学领域,有很多方法可以用来测定孔径分布,其中一种常用的方法是qsdft方法。

QSDFT(Quenched Solid Density Functional Theory)是一种基于固体密度泛函理论的方法,它可以用来计算和分析孔径分布。

这种方法最初是由Gregory S. Doerk和Stephen E. Rankin等人于2005年提出的。

QSDFT方法基于分子动力学模拟和密度泛函理论,通过计算孔隙体系的各向异性总体积来确定孔径分布。

QSDFT方法的基本原理是通过计算孔隙体系的各向异性总体积来确定孔径分布。

在进行计算之前,需要先选择适当的孔径模型和分子模型,并获得相关的实验数据。

然后,通过使用计算软件对这些数据进行处理和分析,可以得到孔径分布的相关信息。

QSDFT方法的优点之一是可以在不破坏样品的情况下,通过计算得到孔径分布的信息。

这对于一些脆弱的样品来说非常重要。

此外,QSDFT方法还可以考虑温度和压力等因素对孔径分布的影响,从而提供更全面的信息。

QSDFT方法的应用非常广泛。

在材料科学领域,它可以用来研究各种材料的孔径分布,如多孔材料、纳米材料和催化剂等。

在油田勘探中,QSDFT方法也可以用来测定油藏中的孔径分布,从而帮助优化油田开发和提高油井产能。

除了QSDFT方法,还有一些其他常用的方法可以用来测定孔径分布,如气体吸附法、水蒸气吸附法和电子显微镜等。

每种方法都有其特点和适用范围,根据具体的研究对象和需求选择合适的方法非常重要。

QSDFT方法是一种基于固体密度泛函理论的方法,可以用来测定孔径分布。

它具有非破坏性、全面性和适用范围广的优点,被广泛应用于材料科学和油田勘探等领域。

在进行孔径分布测定时,我们可以根据具体情况选择合适的方法,以获得准确和可靠的结果。

多孔介质孔隙率的测量方法多孔介质的孔隙率是指多孔介质内部的孔隙空间占总体积的比例,是描述多孔介质孔隙结构特征的重要参数。

准确测量多孔介质的孔隙率对于研究地质、土壤、岩石、油藏等领域具有重要意义。

本文将介绍几种常用的测量多孔介质孔隙率的方法。

一、测量方法一:气体位移法气体位移法是一种常用的测量多孔介质孔隙率的方法。

该方法基于阿基米德原理,通过测量多孔介质吸附气体的位移量来计算孔隙率。

具体操作流程如下:1. 将待测样品放置在一个密闭的容器中,并使容器内真空抽气,排除气体。

2. 通过压力控制系统向容器中注入气体,使气体充满整个容器,并记录注入气体的体积。

3. 测量容器内气体的总体积,包括孔隙内的气体体积和固体颗粒占据的体积。

4. 根据注入气体的体积和容器内气体总体积的比值,计算孔隙率。

二、测量方法二:质量法质量法是另一种常用的测量多孔介质孔隙率的方法。

该方法通过测量多孔介质的质量和体积来计算孔隙率。

具体操作流程如下:1. 将待测样品称重,并记录其质量。

2. 将样品放入一个已知体积的容器中,并记录容器的体积。

3. 测量容器中样品的总体积,包括孔隙和固体颗粒的体积。

4. 根据样品的质量和容器中样品的总体积的比值,计算孔隙率。

三、测量方法三:渗透法渗透法是一种常用的测量多孔介质孔隙率的方法。

该方法通过测量多孔介质对流体渗透的阻力来计算孔隙率。

具体操作流程如下:1. 将待测样品放置在一个渗透装置中,使流体从样品的一侧渗透到另一侧。

2. 测量流体在样品中的渗透压力或流速,并记录相关数据。

3. 根据渗透压力或流速与孔隙率之间的经验关系,计算孔隙率。

四、测量方法四:声速法声速法是一种常用的测量多孔介质孔隙率的方法。

该方法通过测量多孔介质中声波传播的速度来计算孔隙率。

具体操作流程如下:1. 在待测样品上设置两个声源和一个接收器,分别用于发送声波和接收反射声波。

2. 测量声波从一个源传播到另一个源的时间,并记录相关数据。

孔径分布是多孔材料的重要性质之一.其测定方法主要有:1.显微技术使用显微技术可以得到膜的断面和外表的直观信息,进一步对图像进行分析可以得到孔隙率和孔径等结果.用于膜孔径表征的显微技术主要包括环境扫描电镜〔SEM〕、场发射才3描电镜〔FESEM、透射电镜〔TEM〕、原子力显微镜〔AFM〕和扫描隧道显微镜〔STEM .显微技术虽然能直观的观察到多孔材料的孔径类型和大小,但是由于显微电镜只能观察很小范围内的膜的孔径,测定的局限性较大,且样品的制备会影响到结果,仪器的价格一般也较为昂贵.2.压汞法该方法是借助外力,将对材料外表不浸润的液态金属汞压入到干的多孔样品中,测定进入样品中的汞的体积随外压的变化,通过计算可以确定样品的孔隙体积与孔径的关系.由于汞的外表张力较大,相应测定的孔径越小所需的压力也就越高,如对于1.5nm的孔测定压力高达450MPa,高压可能破坏膜的结构.另外,压汞法所测的孔包括材料的U型孔,这种孔对于过滤别离不起作用的.3.气体吸附-脱附等温线法〔物理吸附〕此方法通常使用惰性气体如氮气作为吸附质,恒定温度,改变吸附质的相对分压,分别测定多孔材料对吸附质吸附过程的吸附量和吸附质脱附过程中的脱附量,得到吸附等温线和脱附等温线,由数据采用不同的模型计算孔径分布.试样的孔隙体积由气体吸附质在沸点温度下的吸附量计算.此方法在测定支撑膜的孔结构时将受到支撑体的影响,常用于无支撑膜的测定,一般用来测定孔径在30nm以下的多孔膜.但该方法的过程较为复杂,且计算模型根据孔径和等温线的不同而不尽相同,4.量热法,分为浸润热测定法和热孔度法.浸润热测定法原理是测定干〞膜材料浸入不同液体时的始变,而始变的大小与孔结构有关.对于亲水性氧化物,通常以水为浸入液,而对于憎水性物质,那么使用有机物如笨和正己烷为浸入液.改变浸入液的分子大小,测定浸入过程的浸入速率和始变以确定膜的孔径.该方法主要用来测定孔径小于1nm的膜的外表积和孔径,如碳膜.热孔度法是利用毛细管中液-固相转变的Gibbs-Thompson效应来测定膜的孔径及分布.其原理是孔径内的液体的凝固点低于常态,其偏离值与孔径的大小成反比,测定多孔膜的差热曲线,然后根据孔径和差热的关系即可确定膜的孔径.5.截留率法截留率法是以蛋白、聚乙二醇等为参比物,测定膜对一定分子量参比物的截留程度.截留率:R=(cf-cP)/cf cf为原料液中的参比物浓度,cp为渗透液中参比物的浓度.通常将截留率大于90%的分子量作为膜的截留率指标.因此截留率越高,截留范围越窄,说明膜的别离性能越好,孔径分布越窄.然而膜的截留率不仅与膜的孔径和分布有关,还与膜材料的性质、膜的孔结构以及参比物的结构、性质和操作条件等有关.其测定过程也比拟麻烦.6.气体泡压法气体泡压法测定膜孔径分布主要是基于液体在孔中所受到的毛细管张力作用以及气体在毛细孔中的流动机理,测定气体透过液体浸润膜的流量与压差的关系,利用Laplace方程计算膜的孔径.该方法已成为ASTM的推荐方法.气体泡压法对于管状和片状多孔膜孔径的测定,简单方便、准确可靠、同时该方法与前述的气体吸附-脱附法、压汞法及量热测量法不同,它测得的是活性孔的孔径分布,即能透过流体的孔,因而更符合实际.气体泡压法在表征工业化产品中用于测定膜的最大孔径或缺陷尺寸,以及检测膜组件的密封性能更为方便实用.不过由于受润湿剂外表张力的影响,气体泡压法可测量的孔径最小一般在0.5微米左右.7.液体-液体排除法该方法测定原理与气体泡压法是相同的,但是采用两种不互溶的液体为渗透剂和润湿剂,即以液体渗透剂取代了气体泡压法的气体渗透剂.由于一般液体间的界面张力远低于气体与液体间的外表张力,因此测定相同大小的孔径, 其需要的压力更低,可测量的孔径就更小,不仅可以测定微滤膜,也可以测定超滤膜的孔径分布.膜孔中毛细作用由Laplace方程或Cantor方程确定;液体在圆柱孔中的渗透速率与压差的关系可由如下的Hagen-Poiseuille方程确定.Q=Tt nrp4 △ p/8 l r式中Q为液体的渗透量;w为液体的粘度;l为膜的厚度;.为膜的孔曲折因子;n为孔径为rp的孔数.由于渗透剂为不可压缩流体,因此可由传递方程直接导出孔径分布函数, 表达式如下所示:dQQf(r)/ ( rp5c2)d( p) p式中c2为常数.8.流体流动法通过测定流体〔气体或液体〕的渗透通量,由传质模型计算膜的平均孔径〔即水力半径〕.该方法较为简单,但得到的孔径反映了膜的整体流动性.(1) .液体渗透法.(2) .气体渗透法.该方法通过测定不凝性气体的渗透通量与压差的关系,由气体的渗透机理确定膜的平均孔径.9.渗透孔度法该方法是无机超滤膜孔径测定的重要方法之一.它结合了吸附-脱附法和气体渗透法的优点,使用气体-蒸汽混合物,限制相对蒸汽压,使蒸汽组分〔四氯化碳、甲醇、乙醇和环己烷〕在局部孔中冷凝,测定未出现冷凝孔中的气体渗透通量.根据吸附-脱附理论,测定采用脱附过程,即从相对蒸汽压为1开始, 使所有膜孔均被冷凝物堵塞,此时无气体透过膜.在逐步减小相对蒸汽压过程中,膜孔由大到小依次翻开,同时测定另一气体〔氮气或氧气〕透过膜的渗透量.测定一定相对蒸汽压下膜的气体渗透量,就可确定膜的孔径分布.该法可直接测定膜的活性孔,最小测定孔径可到1.5nm.但该方法需要使用蒸汽混合气体,对装置的限制要求较高.。

材料的孔隙率测试材料的孔隙率是指材料中孔隙的体积与总体积之比。

孔隙率是一个重要的物性参数,可以用于描述材料的多孔性和孔隙结构。

孔隙率的大小直接影响材料的吸附性能、渗透性、导热性、强度等多个性质。

因此,准确测定材料的孔隙率对于材料研究和应用具有重要意义。

测定材料的孔隙率可以采用多种方法,下面将介绍常用的两种方法。

一种是质量法。

该方法通过测量材料在干燥状态和饱和状态下的质量,计算出材料的孔隙率。

首先,将待测材料加热至恒定重量,得到材料的干燥质量。

然后,将材料浸泡在水中一段时间,使其完全饱和,再称量材料的饱和质量。

根据质量差值,可以计算出材料的孔隙率。

这种方法简单易行,适用于大多数材料的孔隙率测定。

另一种是容积法。

该方法通过测量材料在干燥状态和饱和状态下的容积,计算出材料的孔隙率。

首先,将待测材料放入一个密闭的容器中,测量容器的总体积。

然后,将容器浸入水中,使材料饱和,并测量容器的总体积。

根据容积差值,可以计算出材料的孔隙率。

这种方法适用于具有较大孔隙率的材料,如多孔陶瓷、多孔金属等。

除了上述两种常用方法外,还有一些其他的测定孔隙率的方法,如吸附法、气体渗透法等。

这些方法根据不同的原理和实验条件,可以对特定类型的材料进行孔隙率测定,提供更加准确和全面的数据。

在进行孔隙率测试时,需要注意一些问题。

首先,测量材料的质量或容积时,要保证测量精度和准确性。

其次,在测量过程中要避免材料的损坏或变形,以确保测量结果的可靠性。

最后,对于不同类型的材料和不同的应用需求,选择合适的孔隙率测定方法和仪器设备,以获得准确和可靠的数据。

材料的孔隙率是描述材料多孔性和孔隙结构的重要参数。

准确测定材料的孔隙率对于材料研究和应用具有重要意义。

常用的孔隙率测定方法包括质量法和容积法,根据不同的材料类型和应用需求选择合适的方法和仪器设备。

在进行孔隙率测试时,需要注意测量精度、材料保护和仪器选择等问题,以确保测量结果的准确性和可靠性。

通过对材料孔隙率的测定,可以更好地了解材料的性能和应用潜力。

孔隙率测试

孔隙率测试是一种用于测量材料中孔隙占比的方法。

孔隙率是指材料中空隙的体积与总体积的比值。

一般来说,孔隙率越高,材料的密度就越小,强度和稳定性也会相应减弱。

孔隙率测试可以通过多种方法进行,如气体吸附法、压汞法、液体置换法等。

其中,气体吸附法是最常用的方法之一。

该方法通过测量气体在材料表面的吸附量来计算孔隙率。

常用的测试设备包括比表面分析仪、气体吸附仪等。

孔隙率测试在许多领域中都有应用,如建筑材料、陶瓷制造、金属加工等。

在建筑材料中,孔隙率测试可以用于评估混凝土、砖块、石材等材料的质量和性能。

在陶瓷制造中,孔隙率测试可以用于评估陶瓷制品的质量和耐久性。

在金属加工中,孔隙率测试可以用于评估金属材料的质量和强度。

总之,孔隙率测试是一种重要的测试方法,可以用于评估材料的质量和性能。

通过准确测量孔隙率,可以帮助制造商提高产品质量,降低生产成本,提高生产效率。

- 1 -。