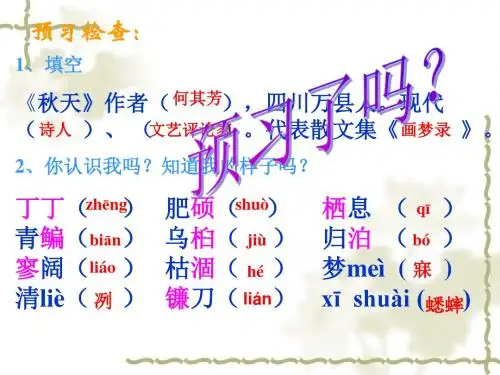

秋天(何其芳)

- 格式:ppt

- 大小:635.00 KB

- 文档页数:23

何其芳《秋天(节选)》阅读题及答案精品文档何其芳《秋天(节选)》阅读题及答案何其芳《秋天(节选)》阅读题及答案【第一选段】:秋天(节选)何其芳向江面的冷雾撒下圆圆的网,收起青鳊鱼似的乌桕叶的影子。

芦篷上满载着白霜,轻轻摇着归泊的小桨。

秋天游戏在渔船上。

1(本节诗中“归泊”一词,既是______又是_____,与上文的“_____”等词相呼应。

1 / 9精品文档2(诗中“收起青鳊鱼似的乌桕叶的影子”一句运用了______的修辞手法。

此句有双层含义:一是________,一是江岸上乌桕树树影婆娑,倒映在江面,就好像网起的是乌桕叶的影子。

这里,用倒装句体现渔人__________的心情。

3(本节诗以______________为主,诗中收束性的画龙点睛的句子是______________________________。

参考答案在本文末尾。

【第二选段】:(本选段有两则阅读)何其芳《秋天》初中现代诗阅读题及答案震落了清晨满披着的露珠,伐木声丁丁地飘出幽谷。

放下饱食过稻香的镰刀,用背篓来装竹篱间肥硕的瓜果。

秋天栖息在农家里。

向江面的冷雾撒下圆圆的网,收起青鳊鱼似的乌桕叶的影子。

2 / 9精品文档芦篷上满载着白霜。

轻轻摇着归泊的小桨。

秋天游戏在渔船上。

草野在蟋蟀声中更寥阔了。

溪水因枯涸见石更清洌了。

牛背上的笛声何处去了,那满流着夏夜的香与热的笛孔,秋天梦寐在牧羊女的眼里。

第一则阅读:1.第1节诗中作者运用了哪些修辞手法,有什么作用,_________________________________________2.怎样理解“秋天游戏在渔船上”的含义,3 / 9精品文档_________________________________________3.整首诗表达了作者怎样的思想感情,________________________________________4.作者说秋天“栖息在农家男”“游戏在渔船上”“梦寐在牧羊女的眼里”。

秋天(何其芳)教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵诗歌《秋天》。

(2)理解诗歌的主题思想和内容,把握作者表达的情感。

(3)分析诗歌中的修辞手法和艺术特色。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解诗歌的意境和情感。

(2)学会欣赏和分析现代诗歌的基本方法。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对秋天景色的热爱和赞美之情。

(2)培养学生的文学素养和审美情趣。

二、教学重点1. 诗歌《秋天》的朗读和背诵。

2. 理解诗歌的主题思想和内容,把握作者表达的情感。

3. 分析诗歌中的修辞手法和艺术特色。

三、教学难点1. 诗歌中抽象意象的理解和把握。

2. 诗歌艺术特色的分析和欣赏。

四、教学准备1. 教材:诗歌《秋天》。

2. 教学多媒体设备。

五、教学过程1. 导入新课(1)教师简要介绍诗人何其芳及其作品《秋天》。

(2)学生齐读诗歌《秋天》。

2. 自主学习(1)学生自主朗读诗歌,感受诗歌的意境和情感。

a. 诗歌《秋天》描绘了哪些景色?b. 诗歌表达了作者怎样的情感?3. 合作探讨(1)学生分组讨论,分析诗歌中的修辞手法和艺术特色。

(2)各组派代表进行分享和总结。

4. 诗歌欣赏(1)教师引导学生欣赏诗歌《秋天》,分析其艺术特色。

(2)学生分享自己的欣赏心得。

5. 课堂小结教师总结本节课的学习内容,强调诗歌《秋天》的主题思想、情感表达和艺术特色。

6. 作业布置(1)学生课后背诵诗歌《秋天》。

7. 板书设计秋天(何其芳)主题:丰收、收获、美好情感:热爱、赞美、向往修辞手法:比喻、拟人、排比等艺术特色:意象丰富、意境深远、语言优美六、教学拓展1. 对比阅读教师提供其他描写秋天的诗歌,如《秋日》(辛弃疾)、《秋夜》(鲁迅)等,让学生进行对比阅读,分析不同诗人对秋天的描绘和情感表达。

2. 写作练习(1)学生以“秋天”为主题,进行自由写作,可以是一段话、一篇文章或者一首小诗。

(2)学生互相交流写作成果,教师给予评价和指导。

![秋天(何其芳)[1]](https://uimg.taocdn.com/7f70016f7fd5360cba1adbf5.webp)

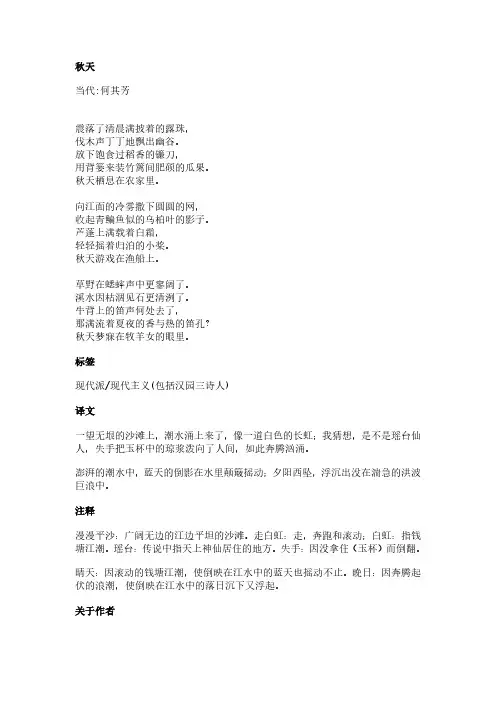

秋天

当代:何其芳

震落了清晨满披着的露珠,

伐木声丁丁地飘出幽谷。

放下饱食过稻香的镰刀,

用背篓来装竹篱间肥硕的瓜果。

秋天栖息在农家里。

向江面的冷雾撒下圆圆的网,

收起青鳊鱼似的乌柏叶的影子。

芦蓬上满载着白霜,

轻轻摇着归泊的小桨。

秋天游戏在渔船上。

草野在蟋蟀声中更寥阔了。

溪水因枯涸见石更清洌了。

牛背上的笛声何处去了,

那满流着夏夜的香与热的笛孔?

秋天梦寐在牧羊女的眼里。

标签

现代派/现代主义(包括汉园三诗人)

译文

一望无垠的沙滩上,潮水涌上来了,像一道白色的长虹;我猜想,是不是瑶台仙人,失手把玉杯中的琼浆泼向了人间,如此奔腾汹涌。

澎湃的潮水中,蓝天的倒影在水里颠簸摇动;夕阳西坠,浮沉出没在湍急的洪波巨浪中。

注释

漫漫平沙:广阔无边的江边平坦的沙滩。

走白虹:走,奔跑和滚动;白虹:指钱塘江潮。

瑶台:传说中指天上神仙居住的地方。

失手:因没拿住(玉杯)而倒翻。

晴天:因滚动的钱塘江潮,使倒映在江水中的蓝天也摇动不止。

晚日:因奔腾起伏的浪潮,使倒映在江水中的落日沉下又浮起。

关于作者。

《秋天》(何其芳)教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵诗歌《秋天》。

(2)理解诗歌《秋天》的主题,分析诗歌中的意象和意境。

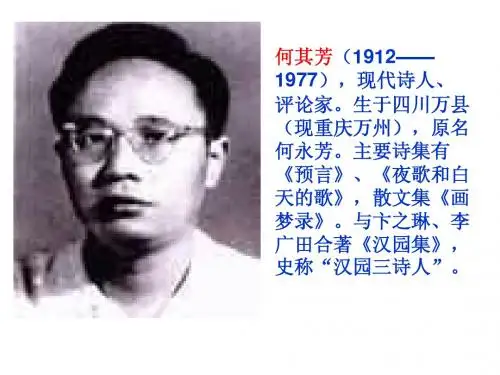

(3)了解作者何其芳的生平和创作背景。

2. 过程与方法:(1)通过朗读、讨论、分析等方法,深入理解诗歌内容。

(2)学会欣赏诗歌的语言美、情感美和意象美。

(3)培养学生的文学鉴赏能力和创造性思维能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对秋天的独特情感和审美观念。

(2)培养学生热爱自然、珍惜时光的积极情感。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)诗歌《秋天》的朗读与背诵。

(2)诗歌主题的理解和分析。

(3)作者生平和创作背景的掌握。

2. 教学难点:(1)诗歌中意象和意境的把握。

(2)欣赏诗歌的语言美、情感美和意象美。

(3)培养学生热爱自然、珍惜时光的积极情感。

三、教学方法1. 采用问题启发式教学法,引导学生主动思考、探究问题。

2. 运用讨论法,组织学生分组讨论,分享学习心得。

3. 采用案例分析法,分析诗歌中的意象和意境。

4. 运用欣赏法,让学生感受诗歌的语言美、情感美和意象美。

5. 采用实践法,让学生通过朗读、写作等实践活动中提高文学鉴赏能力和创造性思维能力。

四、教学准备1. 教师准备:(1)课文《秋天》的朗读录音。

(2)作者何其芳的生平介绍及创作背景资料。

(3)相关诗歌鉴赏的理论资料。

2. 学生准备:(1)预习课文《秋天》。

(2)查阅作者何其芳的生平和创作背景资料。

五、教学过程1. 导入新课(1)播放课文《秋天》的朗读录音,让学生感受诗歌的美妙音韵。

(2)引导学生关注诗歌的,提问:“秋天”这个季节给你带来了哪些印象和感受?2. 学习诗歌内容(1)学生自读诗歌《秋天》,感受诗歌的意境。

(2)教师引导学生分析诗歌中的意象,如“落叶”、“秋虫”、“田野”等。

(3)讨论诗歌的主题,提问:诗歌《秋天》表达了作者怎样的情感?3. 欣赏诗歌语言美、情感美和意象美(1)教师引导学生从语言、情感、意象等方面欣赏诗歌的美。

秋天(何其芳)教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵诗歌《秋天》。

(2)理解诗歌的主题和意境,分析诗中的比喻、拟人等修辞手法。

2. 过程与方法:(1)通过朗读、讨论等方式,感受诗歌的美感。

(2)学会从诗歌中提取意象,进行诗歌创作练习。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对自然的热爱和欣赏能力。

(2)激发学生对诗歌创作的兴趣,提高文学素养。

二、教学重点1. 诗歌《秋天》的正确朗读和背诵。

2. 理解诗歌的主题和意境,分析诗中的修辞手法。

三、教学难点1. 诗歌中比喻、拟人等修辞手法的理解和运用。

2. 诗歌创作的练习和指导。

四、教学准备1. 教师准备诗歌《秋天》的文本和相关的解析资料。

2. 准备诗歌创作的纸张和文具。

五、教学过程1. 导入(5分钟)(1)教师带领学生朗读诗歌《秋天》,感受诗歌的韵律和意境。

(2)学生分享对诗歌的第一印象和感受。

2. 文本解析(15分钟)(1)教师引导学生分析诗歌的主题和意境,解释诗中的比喻、拟人等修辞手法。

(2)学生进行小组讨论,分享对诗歌的理解和感悟。

3. 诗歌创作练习(15分钟)(1)教师给出一个与秋天相关的主题,引导学生进行诗歌创作。

(2)学生在纸上进行创作,教师巡回指导。

4. 作品展示与评价(10分钟)(1)学生展示自己的诗歌作品,分享创作思路和感受。

(2)教师和学生共同对作品进行评价和反馈。

5. 总结与反思(5分钟)(1)教师引导学生回顾本节课的学习内容,总结诗歌的主题和修辞手法。

(2)学生分享自己的学习收获和感悟。

六、教学延伸1. 对比学习(10分钟)(1)教师引导学生找出其他描述秋天的诗歌,进行对比学习,分析各自的表现手法和意境。

(2)学生分享对比学习的感悟和收获。

2. 秋天的习俗与活动(10分钟)(1)教师引导学生了解和分享不同地区的秋天习俗和活动。

(2)学生分享自己的秋天经历和感受。

七、课堂小结1. 教师对本节课的学习内容进行总结,强调诗歌《秋天》的主题和修辞手法。

何其芳《秋天》赏析《秋天》选自何其芳早年创作的诗集《预言》(1931-1933)。

它不像那个时期的诗人们那样爱用象征手法,写得神秘莫测,或爱寻味哲理,显示思想的深高厚重;也不像他向前拘守个人狭小天地,缠绵悱恻于男女私情,除了幽怨、苦思就是期待,而是难得地将视野投向乡野,投向普通人的活动场景,以观者的身份言身外他人之事,表现一派明朗纯净的诗意诗风。

诗作采用直陈其事的写法,表面看来似乎简单、直白,缺少象征的奥义,实则意味情味既深且长。

诗中透出那么一种氛围,那么一种神韵,这是最能勾住读者心魄的东西。

所谓氛围,在文学作品尤其是抒情作品中,通常是指作品中的整体性的境象、风神、气韵。

它与严羽的“气象混沌,难以句摘”的气象有所类似,又有所不同,气象所指更为廓大,包括内容、形式各个方面;氛围似乎主要关乎内容,涉及意象、意境、情感等。

氛围可感而不可言,正如司空图所言:“神而不知,知而难状。

”亦如唐人所言:“蓝田日暖,良玉生烟,可望而不可置于眉睫之前也。

”但读之有感,了然于心,也应能言追心意,形之于文。

在《秋天》里诗人用最精粹的语言描写农家生活,每一句诗都是一幅画面,三节诗又组成三幅复合画面。

画面的组合造成了既流动又整合的特殊氛围。

第一幅画面是“农家丰收图”。

这里不是写某个农夫,而是写普遍的农家活动。

写了两个场景,一是山谷伐木,一是篱间背瓜果。

山谷伐木置于篇首,丁丁声悠远地飘来,诉诸听觉;震落了清凉的露珠,诉诸视觉和触觉,真是一片世外风光,启迪人追思那邈远的印象,《诗经》中不是有“伐木丁丁,鸟鸣嘤嘤。

出自幽谷,迁于乔木”之句吗?“飘”和“幽谷”在何其芳早年诗中常出现,不过那都是写虚的,用的是比喻义、引申义,用在这里才是写实的,别有一番情韵。

背瓜果所伴随的心情和表情在诗中未点明,但读者可以想到,那是欣喜、笑盈盈的。

“栖息”本用来描写有生命的物类,现用在这节诗的末尾,来概括秋天在农人家里的状况,将虚无的东(秋天)西视象化了,创造出松弛、闲静的氛围。

何其芳《秋天》三幅图画

◆农家丰收图:清晨朝露未唏的时候,有位农人来到幽谷,丁丁的伐木声震荡山谷;田野里发散出稻香的气息,金黄的波浪此起彼伏,稻田中有个身影在挥镰割稻,晶莹的汗珠湿透衣衫;果林中还有采摘瓜果的人,瓜果飘香,沁人心脾,摘下这些沉甸甸的秋天的礼物,放进背篓,这份喜悦要与亲友一起分享……

◆霜晨归渔图:清晨的江面还弥漫着冷冷的雾气,可以感受到些许的凉意。

远远地有个渔人摇着船桨向岸边驶来。

依稀可见船篷上挂着层白霜,渔人熟练地撒下鱼网,网上的青鳊鱼就像乌桕叶,闪着银色的光泽。

归航了,江面上传来动人的渔歌,还有阵阵爽朗的笑声……

◆少女思恋图:原野上一片蟋蟀的呜叫声,溪水清澈见底。

羊儿的咩咩声阵阵传来,秋天的美景让人赏心悦目,牧羊女却失去了往日的活泼。

夏日里的笛声悠远、绵长,怎不见了那吹笛的少年?姑娘的心事谁能猜得透?。