人教版必修二:第2课《故都的秋》 (经典实用)

- 格式:pptx

- 大小:1.87 MB

- 文档页数:37

《故都的秋》教学设计教学目的:1.体味诗意秋景图,把握散文“形”与“神”的辩证关系。

2.体会作者以情驭景、以景显情所创设的物我之间的完美融合与统一,理解运用这种艺术手法。

3.培养学生健康、高尚的审美情趣和审美能力。

教学重点:1.味诗意秋景图,把握散文“形”与“神”的辩证关系。

2.体会作者以情驭景、以景显情所创设的物我之间的完美融合与统一,理解运用这种艺术手法。

3.培养学生健康、高尚的审美情趣和审美能力。

教学设想:以诵读、设疑、讨论为主线,培养学生的阅读和鉴赏能力。

1.以语言鉴赏为突破口。

2.重视诵读美读。

教师引导学生进入课文情境中,提示学生诵读宜慢不宜快,认真体会文章感情浓厚、意味隽永、文辞优美的特点,以及揣摩景物描写所蕴含的思想感情。

3.设疑讨论4.重点品读“清晨静观”和“秋风秋雨”两段,这里有声有色、有动有静,融情入景,字里行间渗透了秋的意味、秋的情调和作者的情感。

教学过程一、导入新课学生拟写导语来引入课题(板书)。

学生可能会写的形式如下,要及时鼓励。

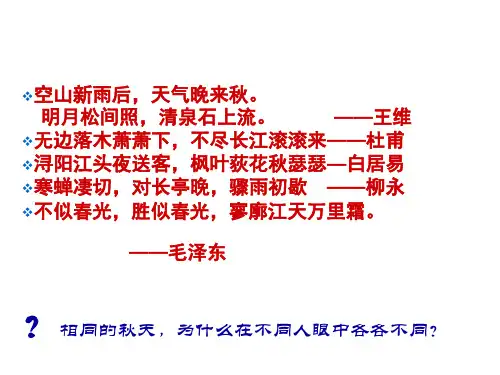

⒈设问式⑴你来了解过秋天的韵味吗?⑵当秋天到来时,你感受到了什么?⑶历代文人骚客笔下的秋又是怎样的情景呢?⒉诗歌创设情境式⑴《诗经》云:蒹葭苍苍,白露为霜。

⑵杜牧写:停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

⑶张孝祥:洞庭青草,近中秋,更无一点风色。

⑷杜甫写:风急天高猿啸哀,渚青沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

⑸柳永说:寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

⑹王实甫:碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?总是离人醉。

⒊对比式⑴春秋对比春让人满怀希望,朝气蓬勃;秋让人平心静气,深思回味。

⑵不同心境对比刘禹锡:自古悲秋多寂寥,我言秋日胜春朝。

毛泽东:鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

马致远:断肠人在天涯。

李清照:满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?(学生想法可能很多,教师会有估计不到之处,精彩导语可在教学后记中补记)二、分析文题提问:将“故都”换为“北京”、“北平”行否?有何不同?明确:“秋”------表明描写内容。

2.故都的秋郁达夫秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

江南,秋当然也是有的;但草木雕得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,浑浑沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。

秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开,半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

不逢北国之秋,已将近十余年了。

在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

在北平即使不出门去罢,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶、向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。

从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着象喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。

最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。

象花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。

脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沈的地方。

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。

这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直象是家家户户都养在家里的家虫。