诺贝尔自然科学奖得主的精神特质和与境

- 格式:doc

- 大小:86.50 KB

- 文档页数:3

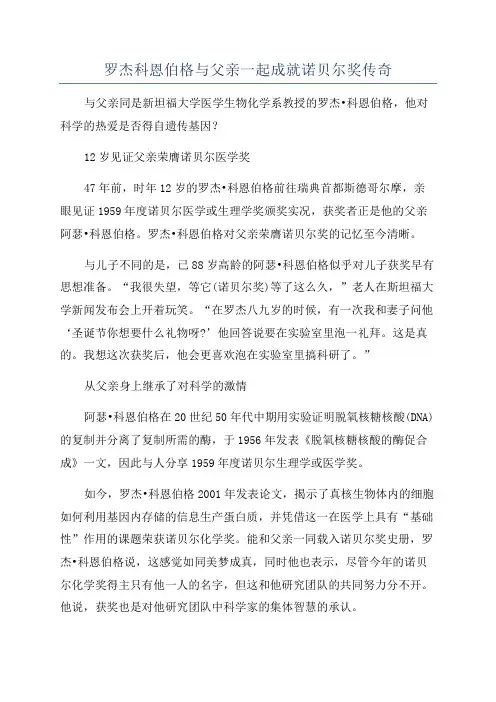

罗杰科恩伯格与父亲一起成就诺贝尔奖传奇与父亲同是新坦福大学医学生物化学系教授的罗杰•科恩伯格,他对科学的热爱是否得自遗传基因?12岁见证父亲荣膺诺贝尔医学奖47年前,时年12岁的罗杰•科恩伯格前往瑞典首都斯德哥尔摩,亲眼见证1959年度诺贝尔医学或生理学奖颁奖实况,获奖者正是他的父亲阿瑟•科恩伯格。

罗杰•科恩伯格对父亲荣膺诺贝尔奖的记忆至今清晰。

与儿子不同的是,已88岁高龄的阿瑟•科恩伯格似乎对儿子获奖早有思想准备。

“我很失望,等它(诺贝尔奖)等了这么久,”老人在斯坦福大学新闻发布会上开着玩笑。

“在罗杰八九岁的时候,有一次我和妻子问他‘圣诞节你想要什么礼物呀?’他回答说要在实验室里泡一礼拜。

这是真的。

我想这次获奖后,他会更喜欢泡在实验室里搞科研了。

”从父亲身上继承了对科学的激情阿瑟•科恩伯格在20世纪50年代中期用实验证明脱氧核糖核酸(DNA)的复制并分离了复制所需的酶,于1956年发表《脱氧核糖核酸的酶促合成》一文,因此与人分享1959年度诺贝尔生理学或医学奖。

如今,罗杰•科恩伯格2001年发表论文,揭示了真核生物体内的细胞如何利用基因内存储的信息生产蛋白质,并凭借这一在医学上具有“基础性”作用的课题荣获诺贝尔化学奖。

能和父亲一同载入诺贝尔奖史册,罗杰•科恩伯格说,这感觉如同美梦成真,同时他也表示,尽管今年的诺贝尔化学奖得主只有他一人的名字,但这和他研究团队的共同努力分不开。

他说,获奖也是对他研究团队中科学家的集体智慧的承认。

老科恩伯格和小科恩伯格都是斯坦福大学医学院生物化学系的教授。

父子所获奖项不同,研究课题不同,却都涉及遗传基因。

而罗杰•科恩伯格对科学的热爱是否也得自遗传基因?老科恩伯格对酶的痴迷无人能及。

1989年,他甚至将自己出版的传记起了个非常煽情的名字——《酶的情人》。

老科恩伯格十分注重培养孩子们在科学上的兴趣。

周末的时候他就带着孩子们去实验室,他们在那里做一些很简单的,罗杰就是在那个时候对科学产生了强烈的兴趣,找到了他一生要从事的事业。

![读诺贝尔科学奖有感作文[五篇]](https://uimg.taocdn.com/cc4acf220a4e767f5acfa1c7aa00b52acfc79c6d.webp)

读诺贝尔科学奖有感作文[五篇]第一篇:读诺贝尔科学奖有感作文读诺贝尔科学奖有感(原创于一年级)邹老师在课堂上给我们讲,得过诺贝尔的两个科学家,读诺贝尔科学奖有感作文。

回到家里我看到科学之母——居里夫人的书,她是伟大的女科学家。

居里夫人先后两次获得诺贝尔奖,除了居里夫人以外,目前在没有第二个人了。

居里夫人所发现的镭对人类可以说是一个伟大的贡献,尤其促使物理学和化学迈上新的途径,虽然我不知道居里夫人长的是什么样子,但是我从书上知道她为国家做出巨大的贡献,她的事迹是时时浮现在我的眼前。

居里夫人之所以能获得诺贝尔奖,这跟她克服重重困难,坚持不懈,勇往直前是分不开的。

读过她的书之后,使我感到,我和她相比真是天地相差。

古人说得好:“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

”我在写作业的时候很不认真,遇到困难就打退堂鼓,不去思考;有时还甩笔发脾气,总是让大人帮忙,读后感《读诺贝尔科学奖有感作文》。

我的作业得到很好的成绩,我也觉得很惭愧。

自从老师给我们讲诺贝尔奖的事和看了居里夫人的书之后,我想从今以后要好好学习,无论做什么事,都要坚持不懈,勇往直前,做好每件事,认真完成作业,取得更好的成绩,长大以后我也要像科学家一样,去探索自然,做一个对国家有用的一代新人!!读诺贝尔科学奖有感作文450字第二篇:读《诺贝尔》有感读《诺贝尔》有感四二班王莞烨读朱自清的散文,给我心灵的平静;读《十万个为什么》,给我智慧的启迪;而读《诺贝尔》这本人物传记则给我精神上的激励。

诺贝尔是瑞典著名的炸弹研究家,他为瑞典做出了巨大的贡献。

诺贝尔很用心地研究炸弹。

有一次,诺贝尔不小心引爆了炸弹,弟弟当场被炸死,父亲也被炸成残废。

这对于他来说是一个很大的打击。

但是他却没有放弃,而是更加谨慎、更加努力研究炸弹。

诺贝尔那锲而不舍的精神感动了我。

他遇到难题,即使绞尽脑汁也要把它解开,不像别人一样做事老是半途而废。

看完这本书,我被感动了,对学习有了更积极的看法。

诺贝尔奖获得者的科学精神诺贝尔奖获得者的科学精神众所周知,诺贝尔奖是全球科学界最高荣誉之一,它表彰了为人类社会作出卓越贡献的科学家们。

而这些杰出的科学家们不仅仅是因为他们的卓越成就而获得这一殊荣,更因为他们所展现的科学精神。

首先,诺贝尔奖获得者的科学精神体现在他们对知识的追求上。

无论是物理学、化学、生理学或医学,诺贝尔奖的背后都是一系列卓越的发现和突破。

这些科学家们对于探索未知世界的渴望和对于真理的追求是他们取得突出成就的动力。

他们不会满足于现有的知识,而是勇敢地探索前沿领域,挖掘人类知识的边界,不断向前迈进。

其次,诺贝尔奖获得者的科学精神体现在他们坚持不懈的工作态度上。

科学研究是一项长期而复杂的过程,需要刻苦钻研和耐心等待。

许多诺贝尔奖获得者在取得突破性成果之前,经历了无数个夜晚的孤独思考和实验室中的辛勤努力。

他们不畏困难,不怕失败,持之以恒地投身于科学的探索之中。

正是这种坚持的工作态度,使得他们能够超越自我,取得了世界范围内的认可和赞誉。

此外,诺贝尔奖获得者的科学精神也体现在他们的开放思维和合作精神上。

在当今科学界,合作是不可或缺的关键。

诺贝尔奖获得者们往往能够与其他科学家建立良好的合作关系,共同攻克科学难题。

他们乐于分享和交流自己的想法和成果,与他人开展深入讨论和合作研究。

这种开放的思维和合作精神不仅加速了科学的发展速度,也有助于培养新一代科学家的成长。

最后,诺贝尔奖获得者的科学精神还体现在他们对于社会责任的担当上。

诺贝尔奖并非仅仅颁发给纯粹的学术成就,更是对科学家们在推动社会进步和解决人类问题上的贡献的肯定。

许多诺贝尔奖获得者关注全球性的挑战,如气候变化、疾病治愈等,他们利用自己的知识和影响力来推动全球社会的发展和改变。

他们意识到自己的使命不仅是为科学界做出贡献,更是为人类社会的福祉负责。

总而言之,诺贝尔奖获得者的科学精神是深深鼓舞人心的。

他们对知识的追求、坚持不懈的工作态度、开放思维和合作精神,以及对社会责任的担当,都是我们在追求科学事业中可以借鉴和学习的品质。

诺贝尔奖获得者的事例和启发诺贝尔奖是世界上最著名的科学奖项之一,每年颁发给在物理学、化学、生理学或医学、文学和和平领域做出杰出贡献的人。

获得诺贝尔奖的人们不仅仅是科学家、作家或和平倡导者,他们更是对人类文明做出了深远影响的伟大人物。

以下是一些获得诺贝尔奖的事例以及对我们的启发。

1. 马丁·路德·金(Martin Luther King Jr.)马丁·路德·金是美国著名的非暴力民权运动领袖,他被授予诺贝尔和平奖以表彰他在非暴力抗议中的领导地位和对种族平等的奋斗。

他的事迹激励着世界上许多人,他的著名演讲“我有一个梦想”至今仍然是人们追求平等和正义的动力。

马丁·路德·金的例子告诉我们,即使在最黑暗的时刻,我们仍然可以通过和平和非暴力的方式来实现变革。

2. 马里·居里(Marie Curie)马里·居里是第一个获得两次诺贝尔奖的人,她在物理学和化学领域的贡献不可估量。

作为一位女性科学家,她在当时的男性主导的科学界取得了巨大的成就。

她的研究对放射性的理解产生了深远的影响,并为现代医学的发展奠定了基础。

马里·居里的故事告诉我们,不论性别、种族或社会地位如何,只要我们努力追求知识和推动科学进步,我们都能实现伟大的成就。

3. 马尔文·薛尔曼(Malala Yousafzai)马尔文·薛尔曼是巴基斯坦的女权和教育活动家,她在15岁时被塔利班枪击,因为她坚持女性教育的权利。

她的勇敢和坚持为她赢得了诺贝尔和平奖,并成为全球教育平等的象征。

马尔文·薛尔曼的故事告诉我们,教育是改变世界的力量,我们应该为每个人提供平等的接受教育的权利。

4. 亨利·达维·索罗(Henry David Thoreau)亨利·达维·索罗是19世纪美国的作家和哲学家,他以其对自然和个人自由的思考而闻名。

诺贝尔生理学或医学奖带给我们什么启示诺贝尔生理学或医学奖被视为医学与生物科学领域的最高荣誉,它不仅代表了获得者的学术成就,更是对人类生命科学研究的肯定和推动。

这个奖项带给我们以下启示:1.科学研究的重要性:诺贝尔生理学或医学奖提醒我们科学研究在推动人类知识进步和改善生活质量方面的重要性。

通过对生物医学领域的深入研究,我们可以解锁生命的奥秘,发现新的治疗方法和疾病预防手段,提高人类的健康水平。

2.创新精神的价值:诺贝尔生理学或医学奖的获得者通常是在前人研究的基础上进行创新,他们敢于挑战传统观念,勇于探索未知领域。

这表明创新精神是推动科学发展的重要动力,是解决复杂问题的关键。

3.团队合作的力量:在许多诺贝尔生理学或医学奖的案例中,研究者们通过跨学科、跨领域的合作,取得了重大成果。

这表明在科学研究领域,团队合作的力量是不可或缺的。

通过共享资源、交流想法和合作实验,研究者们能够突破个人能力的限制,实现更大的成就。

4.基础研究与应用研究的结合:诺贝尔生理学或医学奖的获得者往往在基础研究领域取得了突破,并将这些研究成果应用于临床实践或公共卫生领域。

这表明基础研究与应用研究是相互促进、相辅相成的。

基础研究为应用研究提供理论支持和实验依据,而应用研究则将基础研究的成果应用于实践,从而解决实际问题。

5.医学伦理的重要性:在生物医学研究中,伦理问题始终是备受关注的话题。

诺贝尔生理学或医学奖的获得者们在开展研究时,需要遵循严格的伦理标准,确保研究过程和结果的合法性和公正性。

这表明在医学领域,伦理道德和社会责任同样重要。

6.持续投入与长期研究:诺贝尔生理学或医学奖的获得者往往经历了多年的持续研究和付出。

这表明科学研究需要耐心和投入,需要不断积累知识和经验。

只有通过长期的努力和坚持,才有可能取得突破性的成果。

7.跨学科交流与合作:许多诺贝尔生理学或医学奖的获得者来自不同的学科背景,他们通过跨学科的交流和合作,实现了创新性的研究成果。

诺贝尔奖获得者经典哲理语录:谈信心和自知诺贝尔奖获得者谈信心学习,最主要的是树立信心。

——李政道(1957年诺贝尔物理奖得主)他们没有信心,因此,他们也没有希望。

——泰戈尔(1913年诺贝尔文学奖得主)要有信心,要相信自己的能力,相信自己能做事情。

——崔琦(1998年诺贝尔物理学奖得主)没有信心,任何行动都是不可能的。

——伊利·威泽尔(1986年诺贝尔和平奖得主)先相信自己,然后别人才会相信你。

——罗曼·罗兰(1915年诺贝尔文学奖得主)搞科学最重要的是相信自己,要有自信心。

——李政道(1957年诺贝尔物理学奖得主)有了信心,你就会在你严肃的献身生活中找到乐趣。

———泰戈尔(1913年诺贝尔文学奖得主)动摇一个人的自信心是十分容易的,以此来摧毁人的精神是魔鬼的勾当。

——萧伯纳(1925年诺贝尔文学奖得主)相信唯一的真理,并相信自己是这个真理的占有者,是世界上一切罪恶的根由。

——玻恩(1954年诺贝尔物理学奖得主)教育最出色的功能,在于能够使我们意识到做人是了不起的。

——泰戈尔(1913年诺贝尔文学奖得主)中国的年轻科学家首先要对自己有充分的自信。

——朱棣文(1997年诺贝尔物理学奖得主)在有信心的男人和女人的心目当中,良心并不是儿戏。

——罗曼·罗兰(1915年诺贝尔文学奖得主)相信自己祖国的人是会得到报偿的。

——拉克司奈斯(1955年诺贝尔文学奖得主)你如果不相信人民,怎么能打胜仗呢?——海明威(1954年诺贝尔文学奖得主)说谎者所受的惩罚不是没有人相信他,而是他不能相信任何人。

——萧伯纳(1925年诺贝尔文学奖得主)描写公共大事和个人琐事一样容易——需要的只是更多的自信和勇气。

——索尔·贝娄(1976年诺贝尔文学奖得主)我希望你照自己的意思去理解自己,不要小看自己,被别人的意见引入歧途。

——泰戈尔(1913年诺贝尔文学奖得主)如果我们能在这儿取得胜利,就一定能在任何别的地方也胜利。

什么是成就诺奖科学家的科学精神2019-09-20近⽇,连续⼏天公布的诺贝尔奖再⼀次吸引了全球的关注。

10⽉5⽇,瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布将2015年诺贝尔⽣理学或医学奖授予中国⼥药学家屠呦呦,以及另两名科学家威廉·坎贝尔和⼤村智,表彰他们在寄⽣⾍疾病治疗研究⽅⾯取得的成就;6⽇,瑞典皇家科学院宣布将2015年诺贝尔物理学奖授予⽇本科学家|⽥隆章和加拿⼤科学家阿瑟·麦克唐纳,表彰他们在发现中微⼦振荡⽅⾯所做的贡献;7⽇,2015年诺贝尔化学奖揭晓,瑞典科学家托马斯·林达尔、美国科学家保罗·莫德⾥奇和⼟⽿其科学家阿齐兹·桑贾尔获奖,因为他们在DNA修复的细胞机制⽅⾯的突破性研究。

迄今为⽌,诺贝尔奖已评选了115届。

诺贝尔奖对世界的科学发展起到了极为重要的作⽤。

1957年诺贝尔物理奖得主李政道曾说,“诺贝尔奖把⼈类⽂明提⾼到⼀个新的⾼度”。

推动和促进世界科技进步和⼈类⽂明发展的贡献,是获得诺贝尔奖的⼀⼤原因,也是科学家和研究者们投⾝科研、潜⼼研究的⽬标之⼀。

那么,教育经历、成长环境、⽼师启蒙、兴趣爱好、后天努⼒等,到底哪些因素对这些世界级的科学家产⽣了影响?他们的科学精神是如何形成的,⼜有哪些特质?兴趣和热情,点燃科学梦想的⽕种在很多⼈眼中,科学家这个称呼略显神秘,很多⼈⼩时候都有过“长⼤成为科学家”的梦想。

2007年诺贝尔⽣理学或医学奖获得者、美国⼈奥利弗·史密斯教授也⼀样,“7岁那年我看了⼀本关于超⼈的漫画,从那时候起我就⽴志要当⼀名科学家,虽然那时候的我连科学家的确切定义是什么都不知道”。

在史密斯眼中,科学家就是超⼈,可以变出各种各样的东西,“所以准确地说,我那时应该是想成为⼀个发明家”。

奥利弗·史密斯的很多科学研究其实并不只是单纯枯燥的理论,⽽是⼀些令⼈愉快的“发明”。

“⽐如我获奖的研究所⽤的仪器设备,由于没有现成的设备可以买,于是我⾃⼰做了⼀个。

物理学家与科学家精神科学家是世界上最杰出的智者之一。

他们在自己的领域中探索、研究事物的原理,并不断努力创造新的知识。

作为科学家中的一支重要力量,物理学家们通过对物质和能量的研究,对世界的认知和理解做出了巨大贡献。

他们不仅探索了自然界的奥秘,还影响了我们对于宇宙、时间和空间的看法。

与此同时,物理学家们的精神也给予了我们灵感和启示。

本文将介绍一些著名物理学家和他们所体现的科学家精神。

首先,我们无法忽视物理学家艾因斯坦的贡献和影响。

他通过研究相对论,揭示了物质和能量之间的关系,从而推翻了牛顿力学的经典观念。

他的贡献不仅影响了物理学,还改变了我们对时间、空间和质量的认知。

艾因斯坦所体现的科学家精神在于他对于真理的追求和敢于挑战传统观念的勇气。

他的著名理论在当时备受质疑,但他坚持自己的研究,最终证明了他的观点。

他的坚持和勇气是每个科学家应该具备的品质。

另一位物理学家霍金也是一个鼓舞人心的例子。

尽管他在年轻时被诊断出患有肌萎缩性侧索硬化症,但这并没有动摇他对科学的热爱和追求。

他的研究集中在黑洞和宇宙起源等领域,他的理论对于我们对宇宙的理解做出了重大贡献。

尽管他被限制在轮椅上,并且无法言语,但他用电脑辅助技术继续研究和传播科学知识。

他的坚毅和乐观的态度使我们感受到了无限的勇气和坚持。

而相对论之父爱因斯坦和黑洞之父霍金之外,还有更多的杰出物理学家值得我们称颂。

例如,居里夫人是第一个获得两次诺贝尔奖金的科学家,她发现了放射性元素并对放射性现象进行了深入研究。

她无畏地冒险在实验室中进行危险的工作,为科学探索赢得了尊敬和荣誉。

除了居里夫人,还有许多未被广泛知晓的物理学家,他们默默地在自己的领域贡献着自己的才华和智慧。

物理学家们的研究和发现不仅改变了我们对宇宙的理解,也影响了人类的生活。

例如,当我们使用智能手机时,我们正在利用物理学家发明的半导体技术。

当我们坐在空调下享受凉爽的夏天时,我们正在感受物理学家探索传热和热力学的成果。

诺贝尔奖与社会发展的关系分析诺贝尔奖是世界上最高荣誉的科学、文学和和平奖项,设立的初衷是为了表彰那些在各个领域做出突出贡献的人。

本文将探讨诺贝尔奖与社会发展之间的关系,以及诺贝尔奖对社会发展的重要意义。

第一部分:诺贝尔奖的背景与特点诺贝尔奖是由瑞典化学家阿尔弗雷德·贝尔纳尔·诺贝尔设立的,根据他的遗愿,在1901年首次颁发。

诺贝尔奖包括物理学、化学、生理学或医学、文学以及和平奖五个类别,每年由不同的评委会选出获奖者。

这些获奖者往往是在自己的领域做出重大突破,对人类有着深远影响的杰出人物。

第二部分:诺贝尔奖对科学发展的促进作用诺贝尔奖的设立极大地激励了科学界的研究人员。

因为诺贝尔奖的威望,科学家们对于获得奖项充满了动力和热情。

这促进了各个领域的科学研究,加速了科技的进步。

例如,获得诺贝尔奖的科学家们不仅能够获得世界范围内的认可,还可以获得更多的研究经费和资源,这有助于推动他们的研究进展。

第三部分:诺贝尔奖对文学事业的推动文学是人类文明的重要组成部分,而诺贝尔文学奖的设立则将文学事业推向了全世界的聚光灯下。

获得诺贝尔文学奖的作家们往往因其卓越的文学成就而受到广泛关注。

这不仅激励了作家们的创作热情,还提高了他们的知名度和发行量。

通过诺贝尔文学奖的影响力,更多的优秀作家得到了认可,文学作品也得到了更广泛的传播。

第四部分:诺贝尔奖对社会和平的推动和平奖是诺贝尔奖中备受瞩目的一项,它旨在表彰为国际和平与合作做出杰出贡献的个人或组织。

诺贝尔和平奖的颁发不仅唤起了人们对和平的关注,更成为许多和平运动的重要推动力量。

获得诺贝尔和平奖的人们往往能够利用自己的影响力,为解决国际冲突、促进民众和解发挥重要作用。

此外,和平奖的颁发也使得人们更加关注和平相关的议题,促进了世界和平的发展进程。

第五部分:总结诺贝尔奖作为世界上最重要的奖项之一,对社会发展起到了积极的推动作用。

无论是对科学、文学还是和平事业,诺贝尔奖都发挥着无可替代的影响力。

有坚韧执着精神的著名人物一、科学家领域1. 爱迪生- 托马斯·阿尔瓦·爱迪生是举世闻名的美国发明家。

他在发明电灯的过程中,面临着无数次的失败。

据说他尝试了超过1600种材料来制作灯丝,进行了7000多次实验。

但他始终没有放弃,坚信自己能够找到合适的材料让电灯持续发光。

这种坚韧执着的精神最终让他成功发明了电灯,彻底改变了人类的照明方式,也为现代电气工业奠定了基础。

2. 居里夫人- 玛丽·居里,即居里夫人,是法国著名波兰裔科学家。

她在极其艰苦的条件下研究放射性物质。

当时的实验设备简陋,研究环境恶劣,她还要面对社会对女性从事科学研究的偏见。

她凭借着坚韧不拔的毅力,经过多年的研究,从数吨沥青铀矿渣中提炼出了镭元素。

她的发现不仅推动了放射性科学的发展,也为她赢得了两次诺贝尔奖(1903年物理学奖和1911年化学奖),成为科学史上的传奇人物。

二、体育界1. 迈克尔·乔丹- 乔丹被广泛认为是篮球史上最伟大的球员之一。

他在职业生涯中也遭遇过许多挫折。

例如,他曾经多次在季后赛中被淘汰,但他从不气馁。

1998年总决赛第六场,尽管他当时身体疲惫且面临着强大的对手犹他爵士队,但他凭借着顽强的毅力和执着的求胜欲,投出了那记著名的“最后一投”,帮助芝加哥公牛队赢得了第六个总冠军。

他在整个职业生涯中始终保持着对胜利的渴望和对篮球的热爱,不断克服伤病和竞争压力,成为篮球界坚韧执着精神的象征。

2. 李宁- 李宁是中国著名体操运动员。

他在体操生涯中多次受伤,但始终坚持训练。

在1984年洛杉矶奥运会上,他凭借着坚韧的毅力和高超的技艺,一人独得男子自由体操、吊环、鞍马三枚金牌,成为中国在一届奥运会上获金牌最多的运动员。

他的执着精神不仅体现在赛场上的拼搏,还体现在退役后对中国体育产业的开拓上,他创立的“李宁”品牌成为中国著名的体育品牌。

三、文学界1. 海伦·凯勒2. 司马迁。

诺贝尔精神对当代大学生的启示摘要:通过阅读诺贝尔的生平事迹,可以将诺贝尔的精神特质概括为:创新精神;不屈不挠的奋斗精神;无私奉献的精神。

这些特质对我国当代大学生提高自身科学文化修养,开展科学研究,培养大学生的奉献精神都具有很重要的意义。

关键词:诺贝尔精神当代大学生启示人们熟知的诺贝尔奖,作为国际社会中地位最高、影响力最大的世界性奖励从1901年开始颁奖,至今已经有112年的历史。

诺贝尔奖遵循了诺贝尔本人遗嘱的基本精神:公正、科学技术的最高水平和文学上的“理想主义倾向”。

许多院校、研究机构和国家都以能获得诺贝尔奖为豪。

就像在奥林匹克运动会上获奖者一样,往往会被大家视为民族英雄。

笔者将简述诺贝尔及诺贝尔精神,以此作为指引我国当代大学生的努力学习、刻苦钻研的前进方向。

一、诺贝尔简介出生在瑞典首都斯德哥尔摩的阿尔弗雷德·诺贝尔出生于1833年家庭破产之时,致使诺贝尔年幼时特别体弱多病。

在诺贝尔出生不久,他的父亲伊曼纽尔曾担心他活不长,但诺贝尔的母亲卡罗琳却信心十足地认为她能以对病弱的小诺贝尔呕心沥血的爱去感动上帝。

诺贝尔4岁时,父亲伊曼纽尔坚定而又有些悲壮地跨上了开往芬兰的渡轮。

他要先去芬兰,之后去彼得堡,实现他那已经做了多年的俄国梦。

家中剩下诺贝尔的母亲卡罗琳、8岁的大哥罗伯特、6岁的二哥路德维和小诺贝尔,家里的生活开销完全靠着他们自家开的牛奶蔬菜店,但所赚的钱还是难以维持母子四人的基本生活。

诺贝尔的大哥和二哥为了帮妈妈赚钱维持生计,在寒冷的冬天里走街串巷,大声叫卖火柴。

这样一个如此病弱的诺贝尔,又出生于家庭极度困难之际,包括他的父母亲人在内,谁又能预料到他此后会成就一番伟大的事业,并成为推动世界科技、和平事业不断发展的伟人呢?二、诺贝尔精神的介绍细探诺贝尔科学奖获得者的心路历程,挖掘诺贝尔科学奖得主成功的秘诀,我们不难发现,获奖者国籍、性别、性格、研究方法各不相同,但无一不充分体现诺贝尔精神。

诺贝尔奖获得者的科研成果与社会价值诺贝尔奖作为全球科学领域最高荣誉之一,被公认为对人类社会做出突出贡献的科学家的至高肯定。

获得诺贝尔奖的科研成果不仅在学术界引起了巨大的关注,也对社会产生了深远的影响和巨大的价值。

本文将以三个领域的诺贝尔奖获得者为例,分析他们的科研成果及其对社会的价值。

一、医学奖的科研成果与社会价值以诺贝尔医学奖获得者卡尔·拉夫纳斯为例,他发现了人体免疫系统的重要组成部分——树突状细胞。

树突状细胞不仅可以识别外来病原体,还能激活其他免疫细胞产生免疫应答,从而为人类认识和治疗各种免疫相关疾病提供了基础。

这一重大发现对于免疫学研究和免疫疾病的治疗具有重要意义。

同时,这项科研成果的应用也产生了深远的社会价值。

例如,在癌症治疗中,科学家们通过利用树突状细胞的免疫特性,研发出了树突状细胞疫苗,用于激活患者自身免疫系统来对抗癌症。

这种个体化免疫治疗的方法为癌症患者带来了新的希望,对于推动肿瘤治疗的发展具有重要的意义。

二、物理奖的科研成果与社会价值以诺贝尔物理奖获得者阿尔伯特·爱因斯坦为例,他提出了狭义相对论和广义相对论,颠覆了牛顿的经典物理观念,对物理学领域产生了深远的影响。

狭义相对论改变了人们对时间、空间和能量的认识,奠定了现代物理学的构架。

广义相对论进一步拓展了狭义相对论的基础,提出了引力场概念,解释了引力的本质。

这些理论的建立和发展不仅推动了物理学领域的进步,也为现代科技的发展提供了理论基础。

例如,广义相对论中的黑洞概念激发了科学家们对宇宙的探索与研究,并推动了航天技术的发展。

此外,狭义相对论中的质能方程E=mc²也为核能的开发和利用提供了理论支持,对人类社会的能源问题具有重要意义。

三、经济学奖的科研成果与社会价值以诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森为例,他对贫困现象的研究和对发展经济学的贡献使他获得了该奖项。

阿马蒂亚·森提出了“人本发展”理论,指出经济的发展应该以人的幸福和社会福利为核心,而非仅仅追求国内生产总值的增长。

诺贝尔获奖者精神与诺贝尔奖认识摘要:每一个诺奖的背后都是一个开天辟地的故事,都足以让全人类为之骄傲,诺贝尔奖的设立,对物理学、化学、医学的发展曾经起过并且仍将起到重要的激励作用。

得奖的科学家,他们的科学成就几乎都是在科学发展史上首创的,对科学的进步的贡献是巨大的.。

诺贝尔奖得主肯定有他们共同的特质,严谨求实的态度、自己独特的见解、一颗平常心、耐得住寂寞,挡得住诱惑。

多少科学家盼望自己能登上诺贝尔奖的奖台,从瑞典国王手中接过诺贝尔奖章,这是何等荣耀的事情!然而近年来,国内也有不少关于诺贝尔奖的讨论,已有不少学者提出不应把获诺贝尔奖当作奋斗的最终目标,对诺贝尔奖要有一个正确的认识——诺贝尔奖本身正引起人们的思考。

切不要把诺贝尔奖当作偶像崇拜,要打破那种认为“诺贝尔奖公正而客观地将桂冠加在物理学和化学界…最佳‟的科学家头上”的幻象。

一句话,要用一颗平常心、平静的心态看待诺贝尔奖。

关键字:诺贝尔奖、获奖者精神、公正性、平常心1.诺贝尔获奖者精神提起诺贝尔奖,有太多的名字,瞬间就涌进我的大脑,闪现在我的眼前。

因为这个奖项所冠于的人物无一不有着卓越的成就。

基于自己对诺贝尔奖及其获得者浅薄的了解来谈谈诺贝尔奖获得者所具备的精神1.1严谨求实的态度大学时,费歇尔的聪颖和勤奋认真的态度就已受到老师的注意。

在斯特拉斯堡大学学习时,拜耳很快就发现了这位勤奋好学的青年的才能,并精心地加以培养。

19世纪下半叶和20世纪之初,在有机化学领域中,德国的费歇尔是最知名的学者之一。

他发现了苯肼,对糖类、嘌呤类有机化合物的研究取得了突出的成就,因而荣获1902年的诺贝尔化学奖。

实际上, 在费歇尔之前,,R.Sehmitt 和L.Glutz ( 1 8 6 9 年) , A . S t reeker 和P .Romer ( 1871年)通过与费歇尔类似的反应,已经制备出苯脐的衍生物。

遗憾的是,他们缺乏费歇尔那样敏锐的洞察力,对自己的发现毫无所知, 因而与苯麟这一重要化合物的发现失之交臂。

我对诺贝尔的评价诺贝尔奖的设立,使全球各领域的学者和科学家更加努力地追求卓越,并在各自的领域取得更多的成就。

许多获得诺贝尔奖的科学家和作家,都成为了世界知名的学者和明星,他们的成就不仅仅是对个人的认可,更是对整个人类智慧和努力的一种褒奖。

通过诺贝尔奖,人们能够看到科学的力量,了解到解决问题的方法和途径,促进了科技与人文的发展与交流。

诺贝尔奖所奖励的领域涵盖了文学、和平、化学、物理、医学等多个方面,这些领域代表了人类社会不同的发展方向和重要性。

文学奖的设立,推动了世界文学的发展与传播,促使不同国家和民族之间的文化交流与对话。

和平奖的颁发,是对和平事业的鼓励和支持,是对维护世界和平与安全的一种认可。

化学、物理、医学等奖项的设立,是对科学家们在各自领域取得卓越成就的一种褒奖,也是对科学发展的一种推动和引领。

诺贝尔奖的评选标准十分严格,评委会由各领域内的专家学者组成,他们对所有入围的候选人进行严格的评审和考核,最终选出获奖者。

因此,获得诺贝尔奖并非易事,只有那些在自己领域内做出卓越贡献的人才有机会获得这一殊荣。

然而,无论最终能否获奖,参与到诺贝尔奖的评选过程中,都会让科学家们更加紧张地关注自己的研究成果,推动科学的不断发展。

诺贝尔奖的颁发,为世界上最顶尖的学者们提供了一个展示自己研究成果的平台,也为世界带来了更多的科学成果和学术进步。

在这个全球化的时代,科学家们都在积极探索未知领域,寻求更多的突破和发展,以推动人类社会的进步和发展。

诺贝尔奖的设立,也让更多的人了解到科学的重要性和价值,促进了科学与人文的融合与发展。

通过诺贝尔奖的颁发,人们更加关注科学领域的杰出人士,了解他们的成就和贡献,从而推动社会对科学的关注和支持。

总的来说,诺贝尔奖是一种珍贵的奖项,它不仅是对个人的嘉奖,更是对整个人类智慧和努力的一种褒奖。

通过诺贝尔奖的设立和颁发,促进了不同领域之间的交流与合作,推动了科学领域的发展与进步,也让更多的人了解到科学的重要性和价值。

诺贝尔奖对我的启发

诺贝尔奖对人类的贡献和启发是巨大的。

首先,它设立的初衷是为了表彰那些在科学、文学、和平等领域做出杰出贡献的人士,推动人类文明的发展。

对于我个人来说,诺贝尔奖的启发主要有以下几个方面:

1.追求卓越:诺贝尔奖得主之所以能够取得卓越的成就,很大程度上是因为他们对自己的领域充满热情,并不断追求卓越。

这启发我要在自己的领域里不断努力,追求更高的目标和更好的成果。

2.创新精神:诺贝尔奖得主通常都是那些敢于挑战传统观念、勇于创新的人。

他们的创新精神和勇气启发我要敢于尝试新的想法和方法,勇于突破自己的局限。

3.学术道德:诺贝尔奖得主在学术道德方面都有着极高的要求,他们的研究成果都是经过严格的学术审查和评估的。

这启发我要遵守学术道德,确保自己的研究成果真实可靠,这对自己的学术生涯和社会都有重要意义。

4.跨学科交流:诺贝尔奖得主通常都是那些敢于跨越学科界限、与不同领域的人合作交流的人。

这启发我要注重跨学科交流,与不同领域的人合作,互相学习、互相启发,共同推动人类文明的发展。

5.社会责任感:诺贝尔奖得主不仅在自己的领域里取得了卓越的成就,还具有强烈的社会责任感。

他们关注人类面临的挑战和问题,用自己的知识和能力为社会做出贡献。

这启发我要关注社会问题,尽力为社会做出自己的贡献。

总之,诺贝尔奖对人类的贡献和启发是巨大的。

对于我个人来说,它不仅是一种荣誉和激励,更是一种价值观和人生观的引领。

它让我更加关注自己的学术道德、创新精神、追求卓越、跨学科交流和社会责任感等方面的发展,同时也为我未来的发展提供了方向和动力。

诺贝尔奖获得者的科学与人文素养摘要:本文主要通过两位诺贝尔奖获得者——外籍华裔高锟、李政道——科学研究过程中所具备的素质的分析发现,他们的成功离不开崇高的科学与人文素养。

为培养成功的大学生给予了一些启示。

关键字:诺贝尔奖获得者科学与人文素养大学生启示一、背景诺贝尔奖是以瑞典著名的化学家、硝化甘油炸药的发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的部分遗产作为为基金创立的。

诺贝尔奖分设物理、化学、生理或医学、文学、和平五个奖项,以基金每年的利息或投资收益授予前一年世界上在这些领域对人类做出重大贡献的人。

诺贝尔奖自1901年首次颁发,至今已有近百年,全世界先后有400多位科学家获此“殊荣”。

诺贝尔奖也是世界对这五个研究领域成功者的肯定,不仅仅是对他们研究成果的认可,也是对他们优秀的科学素质的表彰。

在外界看来,他们是获得世界奖项的成功者,接受着诸多人士的赞许和嘉奖,但是只有他们自己清楚荣耀光环背后的汗水和牺牲:成功和失败相伴,也许数次的失败才能换来最后的成功。

他们秉承着作为一位合格的科学研究者的素养和精神,利用所掌握的专业知识为人类社会的发展做出了巨大贡献。

他们所拥有的科学精神和科学与文化素养,在大学生以及科学研究人员的科学研究中发挥着重要作用,这是一个合格的科学研究者必须具备的,也是在科学研究中不断提升自我科学修养不可缺少的。

二、科学与人文素养在进行诺贝尔奖得主的科学与人文素养这个话题之前,需要清楚什么是科学与人文素养。

就字面而言,科学与人文素养分为科学素养和人文素养两个方面。

科学素养指的是科学研究者要有扎实的相关专业知识。

相对于以所研究的科学领域的专业知识理论为主导的科学素养来说,人文素养则强调以人为中心的文化理念【1】。

人文素养的理念中,有关人的理想、信仰、信念、道德、价值观、审美观、文化品格和创造能力、创新精神等内容更突出【1】。

现如今的知识经济时代,科技人才教育强调科学教育与人文教育并存,并且人文因素的分量愈来愈重要,它能够指引着知识经济朝着有利于推动人类社会、经济、科技、文化进步的方向不断发展【1】。

是这种基础研究带来大量的回报。

但作为工业实验室,无疑是以赢利为目的,研究的最终目的是为了走向市场。

贝尔实验室的光子和电子技术研究部主任G1 布隆德尔( Greg Blo nder) 曾说过“:如果你不了解市场,那么你的目标将会是很可怜的。

”但又不能轻视基础研究而全面转向市场,那样做将是急功近利的和短视的,不仅会使技术源枯竭,而且在贝尔实验室像晶体管、激光、卫星通信和光通信等这样影响极大的科学技术也难以产生。

因此应该将长期性研究和短期性研究并重,基础研究和应用研究并重,从而在理性和功利间保持必要的张力。

41 深入探讨科研管理方法,为培育我国的诺贝尔奖科学家提供土壤

贝尔实验室之所以能取得骄人成绩,其原因是多向度、多层面的。

从科研管理来看,相对而言,我国科研体制中还有许多需要改进的地方。

有些是观念性的,如正确认识基础研究和应用研究的关系; 有些则是操作性的,如给研究人员充分的选择研究项目的自由度; 对全业R &D 部门来讲,则有必要寻求与大学联系具体的方式和渠道。

贝尔实验室科研管理的政策是值得我们借鉴的,但并不意味着,我们的所有研究单位都可以照搬。

然而,贝尔实验室毕竟培育出来这么多的诺贝尔获奖者,而诺贝尔自然科学奖又是奖给那些最具有创造性的

诺贝尔自然科学奖得主的精神特质和与境

刘新彦

(中国科学院自然辩证法通讯杂志社,北京100039)

科学是一座神圣的殿堂,诺贝尔奖是殿堂里至高无上的王冠。

当我们置身这个殿堂仰望诺贝尔奖之项背,慨叹那些引领时代风骚的科学精英们是何等的才华横溢时,当我们因此而反省我中华近百年来在科学研究上的落伍时,我们的量尺迅速地测出了我们在经济基础,科研体制,基础研究,教育模式,国际交流与合作等等方面的差距。

但是,在找出了国力和体制的症结之后,我们是否也足够地重视了诺贝尔奖得主在个体精神品质上的特征呢?

这是一个不能不认真提出来的问题。

因为,如果说上述诸种差距反映的是事物的外因,那么,个人的精神特质则是内因。

你可能无法选择和把握外部环境,但是,作为一个以科学研究为职业乃至生命的人来说, 却可以承担起个人的精神品质和科研道德的责任。

倘若我们找到了并正视这个差距,也就找到了自己学习和改进的可行方向。

那么,在科学前沿锐意进取、勇攀高峰的人有什么共同的精神品质呢? 不妨先看看江崎先生提出的原则。

诺贝尔奖只钟情于在科学研究上有重大突破的英杰。

在已经相对成熟的原有体系上如何形成新的突破? 日本诺贝尔物理学奖获得者江崎於玲柰说“:科学就是理解自然的本质,创造新的知识。

自然界本来都具有合理的结构,要带着理性去探索它,要带着疑问进行逻辑思考。

”江琦先生归纳了5 条原则: 1 . 不被经验束缚,怀疑一切。

2 . 不迷信权威。

3 . 不被信息浪潮左右,自主地进行取舍选择。

4 . 为捍卫自己的科学观点,

敏锐的感受力,有捍卫这种独立性的勇气。

江崎先生说了五条,其中四条都在强调着这种独立自主的人格气质。

这种人格力量说到底,是一种对科学的热忱和忠诚。

可见,研究新问题难,敢于质疑权威,在孤立和寂寞中坚守自己更难。

顶尖的学术成就要有强大的人格支撑,我们若只着眼在学术研究上找差距,忽略了这种学术人格的培养磨砺,问鼎诺贝尔奖便失去了内涵的支撑。

回顾我国近年来学术界的浮躁风气, 甚至名牌大学教授也有抄袭、剽窃他人成果的行为, 不禁使人堪忧。

而独立人格的沦丧必然导致科学研究的低迷。

此风不煞,我国离诺贝尔奖绝不会仅一步之遥,而是相距甚远。

有独立自主的人格,还要有对这种人格恒定的坚守,即为了科学事业不为外物所动的定力。

由此,又形成了几乎所有诺贝尔奖得主所具有的另一个精神特质———耐得住寂寞。

去年,首次来华访问的1997 年诺贝尔化学奖得主约翰·沃克在接受记者采访时说“:中国科学家很优秀, 只要能静心从事系统研究,就有希望走在世界前列。

”把“静心”特别提出来,是因为沃克博士嗅到了中国科学界一点浮躁的气味。

沃克说,他所在的英国医学研究委员会,自1929 年以来已20 多次摘取诺贝尔奖桂冠“,我们的主要经验就是潜心研究,不急躁。

”

关于静心,有一个典型的例子。

奥地利动物学家佛里希因其在蜜蜂语言研究方面所取得的成就获得了1973 年的诺贝尔生理医学奖。

他通过长期艰苦的实验和观察,说明了工蜂借助舞蹈将采蜜场及花的具体方位传递给同伴。

这项研究长达40 年,50 年后才获得了诺贝尔奖。

如果没有静心研究的精神,没有耐心,没有良好的外部环境,是难以取得成功的。

宁静以致远,厚积而薄发,这本是寻常道理。

要取得科学研究上的重大突破,更是要有大量的积累,倾其全部心智和热情不懈地努力。

科研不是打仗,它永远不会在呐喊和喧嚣中登上顶峰,它只能在孤寂中挺进,在沉默中爆发。

没有“静心”,焉有科学? 然而,近年来,在商品经济的冲击下,在功利主义的科学观念的影响下,我们恰恰是在“静”这个科研的必要前提上很有些乱了。

心不静则心不净。

功名、实惠、晋升、获奖、政治需要⋯⋯科学如果负载了太多世俗的欲望,不干净了, 便无法遵从自身的规律,便失去了科学本来具有的求真求实的高尚境界。

想要攀登科学的高峰吗? 那就从“静、净、境”这三个字开始吧。

由潜心钻研的“静心”求得学术界的“净化”,由学术风气的“净化”进入痴迷科学、物我两忘的“境界”。

荡涤掉陈规陋习的污浊,还科学一片湛蓝的天空。

那么,我们潜心研究,追求在科学领域的突破,目标是不是直指诺贝尔奖呢? 事实上,深入分析,我们就能发现,诺贝尔奖尽管也是一个奖项,但它与其它大奖不同,它坚决地排斥功利性,只肯严格地遵从着科学发展自身的规律。

比如,占诺贝尔奖获奖人数近半的美国并非一开始就一帆风顺。

1890 年,美国的钢铁产量超过了英国,占据了世界第一的位置。

然而,美国从1901 年到1930 年的30 年间,只有4 人获得诺贝尔奖。

当时美国科学史家N . 莱因哥特这样描述道: 社会上功利气氛浓重,对科学研究不重视,对科学家的评价也不高,致使科学家们对科学研究的未来持悲观态度。

在这种情况下,已经是经济大国的美国认为应该建立不逊于欧洲的基础研究体制。

1902 年由卡内基筹款建立卡内基研究所,之后又建了洛克菲勒研究所。

1930 年建立的普林斯顿高级研究所的创立宣言上这样写道“:至今美国没有一所能够让科学家们完全自由地从事自己认真研究和指导的研究所。

本研究所的首要目的是在纯科学领域进行高级研究。

其最高学风就是最大限度的发挥研究所设备、管理者和研究人员的所有实力。

”到20 世纪40 年代,只用了10 年时间,美国的诺贝尔奖获奖人数就超过了10 人。

进入20 世纪70 年代,获奖人数才超过30 人。

从发展经济到确立基础研究的地位,到竭尽所能营造好学术研究环境,大量引进人才,美国是一步一步向前走的,诺贝尔奖并非这种努力的直接目的,而是对科学事业进行全方位建设而水到渠成的。

9

新建文件夹

得得得得得 爸爸爸爸爸爸 ⅲⅲ ⅲ

ⅲ

ⅲ

顶顶顶顶顶顶顶 斤斤计较

他他他

你你你 1 我我的。