贝聿铭华盛顿国家美术馆东馆

- 格式:docx

- 大小:152.40 KB

- 文档页数:5

1楼贝聿铭自1955年成立建筑师事务所后,在六十年代设计伊弗森美术馆及狄莫伊艺术中心雕塑庭的扩建,其杰出的表现使他被视为美术馆的设计专家。

位在华府的美术国国家艺廊,于1967年时考虑扩建,考察过许多建筑师的作品,衡量新馆的功能需求,国家艺廊董事会于1 968年5月,宣布邻选贝氏为新馆的设计建筑师。

美国国家艺廊是富豪梅安祖捐献给国家的美术馆,这个美术馆是全世界最年轻的国家级美术馆,与法国罗浮宫美术馆等其它国度的国家美术馆相较,它收藏品不是皇室的财产,也没有靠战争掠夺来的战利品,从收藏品到馆舍全是私人捐赠,从建筑的观点来看,该馆适切地反映了美国建筑发展的演进过程。

国家艺廊分为两部分,位于西侧的古典样式建筑物系于1974年3月17日落成,由被称为“末世罗马人”的古典派建筑师柏约翰设计。

“末世罗马人”是褒贬互见的说法,从好的观点看,柏约翰恪守所信仰的建筑美学,坚持个人追求的建筑风格,就讽刺立场而言,当时已是现代建筑崭露头角的时代,他还固执于布杂式讲求对称的设计,显然并不符合时代潮流,类似的情形也发生规划设计国家艺廊增建的东厢时,正值后现代主义渐渐流行之际,贝氏却笃信现代建筑仍将是主流,仍将继续保有主导的地位,他坚决地表示建筑不是讲究流行的艺术,建筑物应该以环境为思考起点,与毗邻的建筑物相关,与街道相结合,而街道应该与开放空间相关,此环境理念在东厢艺廊中得以淋离尽致地发挥。

此扩建工程的计划书是由贝氏先后与两位馆长沃克和布朗所共同拟订。

美术术馆的规模到底应该多大?布朗认为两万平方英尺的展览空间是一般人所能接受的极限规模,这是根据布朗参加在墨西哥美术馆研讨会经验,布朗后来修订为一万平方英尺,这样规模的空间大概得花四十五分钟参观。

而根据考察欧洲美术馆的心得,展览室应该有亲切感,空间绝不可太大,他们对位在意大利米兰的POLDI-PEZZOLI美术馆印象极佳,此馆三层楼高,像是由许多“小馆”组合而成,有一个极优雅的楼梯,因此“馆中馆”的构想与楼梯的设计就被纳入建筑计划之中,柏约翰设计的西厢,馆方计划将所有餐厅停止营业,使空间改为其它用途,所以东厢显然必须有一个较大的餐馆服务场所,来弥补之。

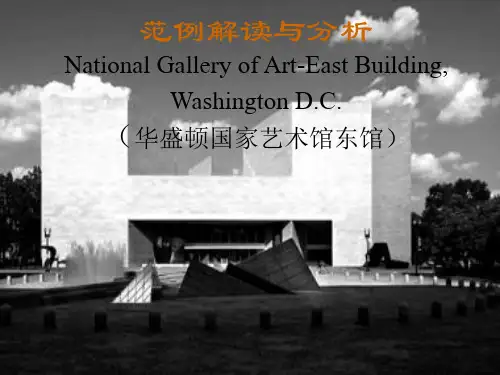

美国国家美术馆东馆建筑设计解析美国国家美术馆东馆是美国国家美术馆的扩建部分,由美籍华人建筑师贝聿铭设计,1978 年落成。

它包括展出艺术品的展览馆、视觉艺术研究中心和行政管理机构用房。

原西馆落成于1941 年,两者前后时间差长达37 年。

新老两馆的建筑风格和处理手法差异较大,但又能相互协调统一。

东馆周围是重要的纪念性建筑,业主又提出许多特殊要求。

贝聿铭综合考虑了这些因素,妥善地解决了复杂而困难的设计问题,因而蜚声世界建筑界,并获得美国建筑师协会金质奖章。

对于美国国家美术馆东馆的设计主要分为以下几个方面加以描述:建筑与周围环境,建筑空间,建筑形式。

建筑与周围环境东馆位于一块3.64公顷的梯形地段上,东望国会大厦,南临林荫广场,北面斜靠宾夕法尼亚大道,西隔100余米正对西馆东翼。

附近多是古典风格的重要公共建筑。

在接授委托案从华府回纽约的飞机上,贝氏分析基地为东馆绘出了远景的草图,首先他尊重所有既定的条件,沿着宾州大道画了一条平等线,顺着西馆的建筑线在南侧定下另一条线,困为西厅呈对称性,为了呼应此古典主义的基本美学,同时延续西馆的中轴特性,乃将原轴线向东延伸,,轴线与北侧边线相交,如此决定了建筑物的基本轮廓——一个顺应环境的梯形,梯形的对角相连,分割出一等腰三角形,一直角三角形,前者是艺廊,后者是研究中心,在构思阶段,贝氏拟将等腰三角形对分成两相等的空间,在第四街配置一个圆环,经再三琢磨,决定以三角形作为模矩,首先将直角三角形与等腰三角形略加分开,以彰显出个别的特殊的机能,这是贝氏忠诚表现的一贯手法,等腰三象形的三个角配置四边形的空间,作为展览室,以实践“馆中馆”的构想,艺廊与研究中心间以一个三角中庭结合,使两似分实合,而为了打破研究中心南侧朝向陌区笔直单调的立面,他用心地的设计三角的造型,以创造出虚实对应的丰富变化。

东馆的建筑物高度,保持与宾州大道上建筑物相同,东馆的外墙采用与东馆相同的大理石,为此,田纳西州矿区诺克斯维重新开场,早年负责西馆矿石的莱斯被再次敦聘主持国家艺廊东馆大理石工程这位早已退休的八十余岁的老人的参与,实中是东馆的幸运,当年西馆的大理石厚一英尺,有五种不同的明暗色调可供选用,受矿石有限的影响,东馆石厚仅三英寸,能运用的只有三种色调,因此如何以石材的组合求得和谐的立面色调显得格外重要,莱斯的功劳就在其精挑细选,用心组合,将所有暗色石安排在下方,淡色石置于上方,东馆与周围环境和谐相处。

文章编号:100926825(2009)2520014202美国国家美术馆东馆建筑设计解析收稿日期:2009204215作者简介:蔡芝明(19772),男,东南大学建筑学院硕士研究生,工程师,安徽现代建筑设计研究院,安徽合肥 230041蔡芝明摘 要:通过对美国国家美术馆东馆环境、功能、空间及几何性的分析,来解析贝聿铭设计东馆的手法,包括如何使建筑与环境有机结合,如何处理空间与形式、功能的关系,以提高人们对美国国家美术馆东馆的认识。

关键词:环境,功能,空间,几何性中图分类号:TU242.5文献标识码:A “建筑设计有三点必须予以足够的重视:首先是建筑与环境的结合;其次是空间与形式的处理;第三是为使用者着想,解决好功能问题……”———贝聿铭美国国家美术馆东馆是原西馆的扩建部分,由著名美籍华人建筑师贝聿铭主持设计的,1978年落成。

原西馆落成于1941年,两者前后时间差长达37年。

新老两馆的建筑风格和处理手法差异较大,但又能相互协调统一。

东馆的地理位置十分显要。

它东望国会大厦,西望白宫。

而它所占有的地形却是使建筑师们颇难处理的不规则四边形。

为了使这座建筑物能够同周围环境构成高度谐调的景色,贝聿铭精心构思,创造性地把不同高度,不同形状的平台、楼梯、斜坡和廊柱交错相连,给人以变幻莫测的感觉。

东馆被誉为“现代艺术与建筑充满创意的结合。

建筑评论家赫克丝苔伯尔提到参观东馆没有一般“博物馆劳累”,而且它供给大量“肾上腺素”,以使客人们保持运动。

它鼓舞而不是削弱对艺术的兴趣,因为它不仅是一个为了物的所在,而且也同时为了人———这正是贝聿铭的愿望。

1 和谐统一东馆位于一块3.64hm 2的梯形地段上,东望国会大厦,南临林荫广场,北面斜靠宾夕法尼亚大道,西隔100余米正对西馆东翼。

附近多是古典风格的重要公共建筑。

老馆和东馆均位于华盛顿中心绿地的北侧。

城市轴线贯穿中心绿地,轴线东端是著名的国会山,西端是庄严的林肯纪念堂。

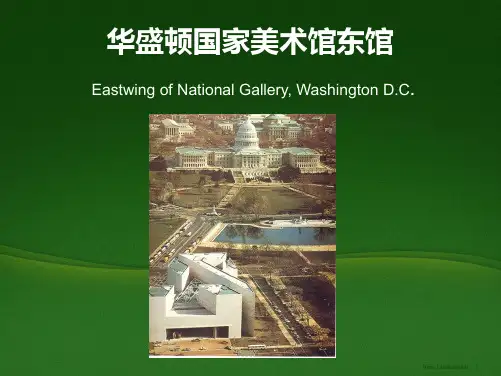

美国的历史,中国的设计出国会大厦西阶,在美丽的国家大草坪北边和宾夕法尼亚大街(Pennsylvania Ave)夹角地带,耸立着两座风格迥然不同的花岗岩建筑,一座在西,为新古典式建筑,有着古希腊建筑风格;一座在东,是一幢充满现代风格的三角形建筑。

它们有一个共同的名字——国家美术馆。

这里是世界上建筑最精美、藏品最丰富的美术馆之一,每一个爱好艺术的人都会在此流连忘返,在目不暇接中全身心感受到艺术的魅力。

点击图片进入下一页>>华盛顿国家美术馆东馆点击图片进入下一页>>华盛顿国家美术馆东馆1937年,国会就决定把位于国家美术馆东边的一块梯形地块留作将来美术馆扩建之用。

后人始终赞叹这项未雨绸缪的决定。

美术馆的扩建计划(东馆)从1968年开始,由威廉·梅隆之子保尔·梅隆提供资金,美籍华人建筑师贝聿铭担任设计师。

东馆周围是重要的纪念性建筑,业主又提出许多特殊要求。

贝聿铭综合考虑了这些因素,妥善地解决了复杂而困难的设计问题,因而蜚声世界建筑界,并获得美国建筑师协会金质奖章。

点击图片进入下一页>>华盛顿国家美术馆东馆点击图片进入下一页>>华盛顿国家美术馆东馆东馆位于一块3.64公顷的梯形地段上,东望国会大厦,南临林荫广场,北面斜靠宾夕法尼亚大道,西隔 100余米正对西馆东翼。

附近多是古典风格的重要公共建筑。

贝聿铭用一条对角线把梯形分成两个三角形。

西北部面积较大,是等腰三角形,底边朝西馆,以这部分作展览馆。

三个角上突起断面为平行四边形的四棱柱体。

东南部是直角三角形,为研究中心和行政管理机构用房。

对角线上筑实墙,两部分只在第四层相通。

这种划分使两大部分在体形上有明显的区别,但整个建筑又不失为一个整体。

点击图片进入下一页>>华盛顿国家美术馆东馆点击图片进入下一页>>华盛顿国家美术馆东馆展览馆和研究中心的入口都安排在西面一个长方形凹框中。

美国国家美术馆东馆设计背景:1937年,美国国会决定把位于国家美术馆东边的一块梯形地留作将来美术馆扩建之用。

美术馆的扩建计划(东馆)从1986年开始,由威廉·梅隆提供资金,美籍华人建筑师贝聿铭担任设计师。

东馆周围是重要的纪念性建筑,业主又提出很多特殊的要求。

贝聿铭综合考虑了这些因素,妥善地解决了复杂而困难的设计问题。

基地环境:东馆位于一块3.64公顷的梯形地段上,东望国会大厦,南临林荫广场,北面斜靠宾夕法尼亚大道,西隅100余米正对西馆东翼。

设计构思: 由于梯形场地附近多是古典风格的重要公共建筑。

贝聿铭用一条对角线把梯形分成两个三角形,这条线成为东馆设计的绝妙发端。

西北部面积较大,是等腰三角形,底部朝西馆,以这部分作为展览馆。

三个角上突起断为平行四边形的四棱柱体。

东南部是直角三角形,为研究中心和行政管理机构用房。

对角线上筑实墙,两部分只在第四层相通。

这种划分使两大部分在体形上有很明显的区别,但整个建筑又不失为一个整体。

交通流线:展览馆和研究中心的入口都安排在西面一个长方形凹框中。

展览馆入口宽阔醒目,它的中轴线在西馆的东西轴线的延长线上,加强了两者的联系。

研究中心的入口偏处一隅,不引人注目。

划分这两个入口的是一个棱边朝外的三棱柱体,浅浅的棱线,清晰的阴影,使两个入口即分又合,整个立面既对称又不完全对称。

贝聿铭把三角形大厅作为中心,展览室围绕它布置。

观众通过楼梯﹑自动扶梯﹑平台和天桥出入各个展览室。

透过大厅开敞部分还可以看到周围建筑,从而辨别方向。

景观慨况:东西馆之间的小广场铺花岗岩地面,与南北两边的交通干道区分开来。

广场中央布置喷泉﹑水幕,还有五个大小不一的三菱椎体,是建筑小品,也是广场地下餐厅借以采光的天窗。

广场上的水幕﹑喷泉跌落而下,形成瀑布景色,目光倾泻,水声汪汪。

功能分区:西北部面积较大,是等腰三角形,底边朝西馆,以这部分作为展览馆。

三个角上突起断面为平行四边形的四棱柱体。

东南部是直角三角形,为研究中心和行政管理机构用房。

贝聿铭华盛顿国家美术

馆东馆

集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

出国会大厦西阶,在美丽的国家大草坪北边和宾夕法尼亚大街(PennsylvaniaAve)夹角地带,耸立着两座迥然不同的花岗岩建筑,一座在西,为新古典式建筑,有着古希腊建筑风格;一座在东,是一幢充满现代风格的三角形建筑。

它们有一个共同的名字——国家美术馆。

这里是世界上建筑最精美、藏品最丰富的美术馆之一,每一个爱好艺术的人都会在此流连忘返,在目不暇接中全身心感受到艺术的魅力。

华盛顿国家美术馆东馆

华盛顿国家美术馆东馆

1937年,国会就决定把位于国家美术馆东边的一块梯形地块留作将来美术馆扩建之用。

后人始终赞叹这项未雨绸缪的决定。

美术馆的扩建计划(东馆)从1968年开始,由威廉·梅隆之子保尔·梅隆提供资金,美籍华人建筑师贝聿铭担任设计师。

东馆周围是重要的纪念性建筑,业主又提出许多特殊要求。

贝聿铭综合考虑了这些因素,妥善地解决了复杂而困难的设计问题,因而蜚声世界建筑界,并获得美国建筑师协会金质奖章。

华盛顿国家美术馆东馆

华盛顿国家美术馆东馆

东馆位于一块3.64公顷的梯形地段上,东望国会大厦,南临林荫广场,北面斜靠宾夕法尼亚大道,西隔100余米正对西馆东翼。

附近多是的重要公共建筑。

贝聿铭用一条对角线把梯形分成两个三角形。

西北部面积较大,是等腰三角形,底边朝西馆,以这部分作展览馆。

三个角上突起断面为平行四边形的四棱柱体。

东南部是直角三角形,为研究中心和行政管理机构用房。

对角线上筑实墙,两部分只在第四层相通。

这种划分使两大部分在体形上有明显的区别,但整个建筑又不失为一个整体。

华盛顿国家美术馆东馆

华盛顿国家美术馆东馆

展览馆和研究中心的入口都安排在西面一个长方形凹框中。

展览馆入口宽阔醒目,它的中轴线在西馆的东西轴线的延长线上,加强了两者的联系。

研究中心的入口偏处一隅,不引人注目。

划分这两个入口的是一个棱边朝外的三棱柱体,浅浅的棱线,清晰的阴影,使两个入口既分又合,整个立面既对称又不完全对称。

展览馆入口北侧有大型铜雕,无论就其位置、立意和形象来说,都与建筑紧密结合,相得益彰。

华盛顿国家美术馆东馆

华盛顿国家美术馆东馆

东西馆之间的小广场铺花岗石地面,与南北两边的交通干道区分开来。

广场中央布置喷泉、水幕,还有五个大小不一的三棱锥体,是建筑小品,也是广场地下借以采光的天窗。

广场上的水幕、喷泉跌落而下,形成瀑布景色,日光倾泻,水声汩汩。

观众沿地下通道自西馆来,可在此小憩,再乘自动步道到东馆大厅的底层。

华盛顿国家美术馆东馆

展览馆美术馆馆长J.C.布朗认为欧美一些美术馆过于庄严,类若神殿,使人望而生畏;还有一些美术馆过于崇尚空间的灵活性,大而无当,往往使人疲乏、厌倦。

因此,他要求东馆应该有一种亲切宜人的气氛和宾至如归的感觉。

安放艺术品的应该是“房子”而不是“殿堂”,要使观众来此如同在家里安闲自在地观赏家藏珍品。

他还认为建筑应该有个中心,提供一种方向感。

为此,贝聿铭把三角形大厅作为中心,展览室围绕它布置。

观众通过楼梯、自动扶梯、平台和天桥出入各个展览室。

透过大厅开敞部分还可以看到周围建筑,从而辨别方向。

厅内布置树木、长椅,通道上也布置一些艺术品。

大厅高25米,顶上是25个三棱锥组成的钢网架天窗。

自然光经过天窗上一个个小遮阳镜折射、漫射之后,落在华丽的大理石墙面和天桥、平台上,非常柔和。

天窗架下悬挂着美国雕塑家A.考尔德的动态雕塑。

东馆的在许多地方若明若暗地隐喻西馆,而手法各异,旨趣妙在似与不似之间。

东馆内外所用的大理石的色彩、产地以至墙面分格和分缝宽度都与西馆相同。

但东馆的天桥、平台等钢筋混凝土水平构件用枞木作模板,表面精细,不贴大理石。

混凝土的颜色同墙面上贴的大理石颜色接近,而纹理质感不同。

华盛顿国家美术馆东馆

东馆的展览室可以根据展品和管理者的意图调整平面形状和尺寸,有些房间还可以调整天花高度,这样就避免了大而无当,而取得真正的灵活性,使观众觉得艺术品的安放各得其所。

按照布朗的要求,视觉艺术中心带有中世纪修道院和图书馆的色彩。

七层阅览室都面向较为封闭的、光线稍暗的大厅,力图创造一种使人陷入沉思的神秘、宁静的气氛。

设计美术馆东馆是对贝聿铭的挑战。

作为一名华人建筑师,他从未忽视自己同中国文化与历史的联系,而在建筑创作中,他则主张把中国建筑的内在精华融合在现代建筑之中。

贝聿铭对三角形、由三角形延伸出来的埃及金字塔造型有独特的研究。

几经琢磨贝聿铭突出奇想:一条对角线穿过这片梯形的直角顶点,将这片用地划为一个等腰三角形和一个直角三角形。

这条线成为东馆设计的绝妙发端。

东馆建造起来,必须与四周的原有建筑相协调。

贝聿铭将东馆——等腰三角形的中垂线与西馆的东西轴线重合,东馆的西墙面对西馆,东西呼应。

东西两馆之间,贝聿铭别出心裁地设计出一个7000平方米的小广场,全部用鹅卵石铺砌成,仿佛圆形向心状“石”。

地面耸立起一串金字塔形的三棱镜地面采光窗,合理地利用了

自然光。

采光窗北边是一排喷泉,泉水涌出后顺着石阶向南沿着采光井向地下流去,正好成为美术馆东西两馆地下连接通道的银色水帘,也给地下通道带来跃动的韵律。

华盛顿国家美术馆东馆

华盛顿国家美术馆东馆

东馆的大门北侧有一个大型抽象派铜雕,它的名字叫:KnifeEdgeMirrorTwoPiece,是雕塑家亨利·穆尔(HenryMoore)的,它的立意、造型和位置都与东馆的整体建筑相得益彰。

从西大门进入东馆,这个等腰三角形建筑的中央是一个高24.4米的大厅。

大厅中布置乔木、休息长椅和艺术品。

大厅上方悬挂着出自抽象艺术定亚利山大·卡尔德(AlexanderCalder)之手的红色翼状装饰物,很像秋天的红枫叶。

自然光从1500平方米大小的天棚上倾泻而来,使整个大厅显得气韵生动。

各个展品陈列室环绕中央大厅而设,在大有小,游人可以在这里看到毕加索等人的代表作品——绘画或雕塑。

这里的展品经常更换,常有观众感叹不知如何理解这里的陈列品,但可以肯定的是,抽象作品也有各自的知音,同样带给人强烈的艺术感受。

东馆的研究中心一侧为八层楼,第一层和第四层与展览馆相通,有一个三角形阅览大厅。

在研究中心内还有会议室、文物保护实验室、照片档案馆以及管理办公室等。

东馆于1971月5月6日动工,1978年6月1日竣工开馆。

动工初时计划投资2000万美元,实际上一再增加预算,最后达到了9500万美元。

东馆外墙也和西馆一样,采用田纳西州的大理石饰面,外表光洁柔和。

在人们眼里,东西两馆简直是一个整体。

华盛顿国家美术馆东馆

其实,在约翰?肯尼迪图书馆建成的前一年--一九七八年,华盛顿国家艺术馆东馆的建造成功,便已奠定贝聿铭作为世界级建筑大师的地位了。

当时的美国总统卡特在「东馆」的开幕仪式上称,“它不但是华盛顿市和谐而周全的一部份,而且是公众生活与艺术情趣之间日益增强联系的象征。

”称贝聿铭是“不可多得的杰出建筑师”。

华盛顿国家美术馆东馆

华盛顿国家美术馆东馆

「东馆」的地理位置十分显要。

它东望国会大厦,西望白宫。

而它所占有的地形却是使建筑师们颇难处理的不规则四边形。

为了使这座建筑物能够同周围环境构成高度谐调的景色,贝聿铭精心构思,创造性地把不同高度,不同形状的平台、楼梯、斜坡和廊柱交错相连,给人以变幻莫测的感觉。

阳光透过蜘蛛网似的天窗,从不同的角度射入,自成一幅美丽的图画。

这座费时十年,耗资近亿美元建成的「东馆」,被誉为“现代艺术与建筑充满创意的结合”。

贝聿铭

建筑界人士普遍认为贝聿铭的有三个特色:一是建筑造型与所处环境自然融化。

二是空间处理独具匠心。

三是建筑材料考究和建筑内部设计精巧。

这些特色在「东馆」的设计中得到了充分的体现。

几十年来,贝聿铭在美国各地负责设计过许多博物馆、学院、商业中心、摩天大厦,也在加拿大、法国、澳洲、新加坡、伊朗和、香港、台湾等地设计过不少大型建筑。

他是当之无愧的世界着名建筑大师。

据粗略统计,将近半个世纪以来,贝聿铭设计的大型建筑在百项以上,获奖五十次以上。

他在美国设计的近五十项大型建筑中就有二十四项获奖。

贝聿铭第一次获奖是在一九五九年。

是年他设计的美国丹佛市迈尔哈商场获得美国建筑学会的荣誉奖。

同年,他为丹佛市一座新型建筑物的设计又获该学会的功勋奖。

六十年代以后,他获得的奖项更多,尤以八十年代为最。