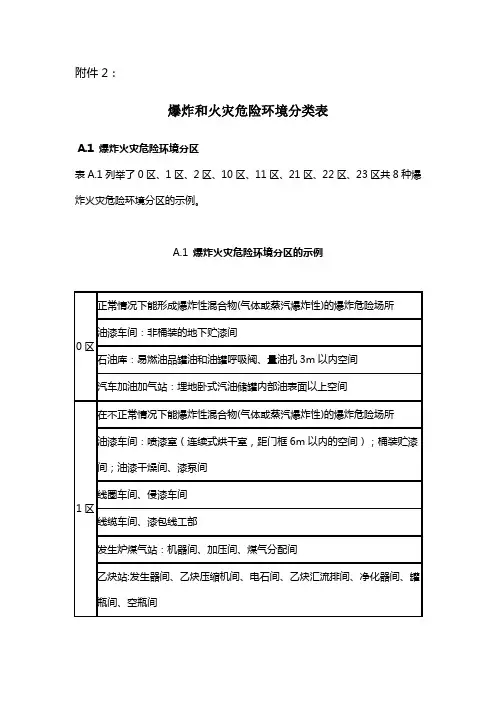

爆炸和火灾危险环境分类表

- 格式:doc

- 大小:188.50 KB

- 文档页数:14

第十一章电气防火与防爆第一节爆炸与火灾危险场所的分类特别危险场所除了有触电危险性外,由于电器上的发热、火花和事故,还是有产生爆炸和火灾危险的环境。

如乙快站、煤气站、电石库、浸染室、木工房、某些化工厂产生续粉、铝粉的生产车间等。

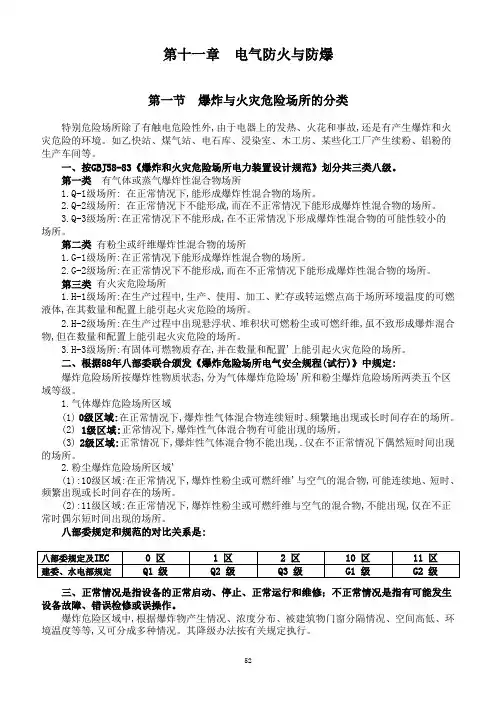

一、按GBJ58-83《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》划分共三类八级。

第一类有气体或蒸气爆炸性混合物场所1.Q-1级场所: 在正常情况下,能形成爆炸性混合物的场所。

2.Q-2级场所: 在正常情况下不能形成,而在不正常情况下能形成爆炸性混合物的场所。

3.Q-3级场所:在正常情况下不能形成,在不正常情况下形成爆炸性混合物的可能性较小的场所。

第二类有粉尘或纤维爆炸性混合物的场所1.G-1级场所:在正常情况下能形成爆炸性混合物的场所。

2.G-2级场所:在正常情况下不能形成,而在不正常情况下能形成爆炸性混合物的场所。

第三类有火灾危险场所1.H-1级场所:在生产过程中,生产、使用、加工、贮存或转运燃点高于场所环境温度的可燃液体,在其数量和配置上能引起火灾危险的场所。

2.H-2级场所:在生产过程中出现悬浮状、堆积状可燃粉尘或可燃纤维,虽不致形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的场所。

3.H-3级场所:有固体可燃物质存在,并在数量和配置'上能引起火灾危险的场所。

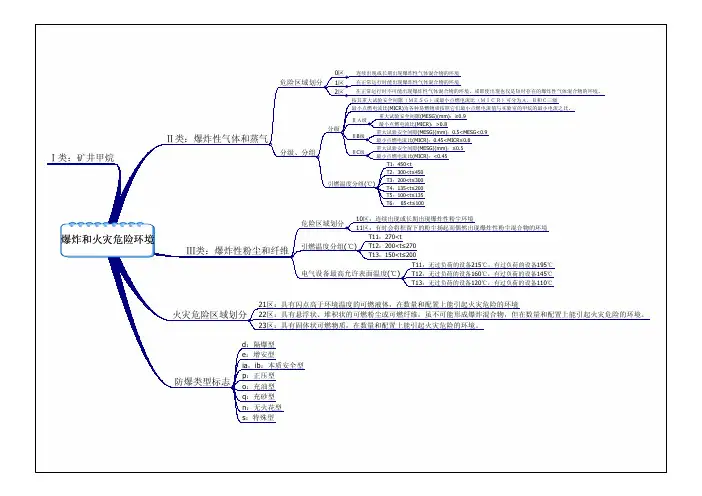

二、根据88年八部委联合颁发《爆炸危险场所电气安全规程(试行)》中规定:爆炸危险场所按爆炸性物质状态,分为气体爆炸危险场'所和粉尘爆炸危险场所两类五个区域等级。

1.气体爆炸危险场所区域(1) 0级区域:在正常情况下,爆炸性气体混合物连续短时、频繁地出现或长时间存在的场所。

(2) 1级区域:正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所。

(3) 2级区域:正常情况下,爆炸性气体混合物不能出现,.仅在不正常情况下偶然短时间出现的场所。

2.粉尘爆炸危险场所区域'(1):10级区域:在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维'与空气的混合物,可能连续地、短时、频繁出现或长时间存在的场所。

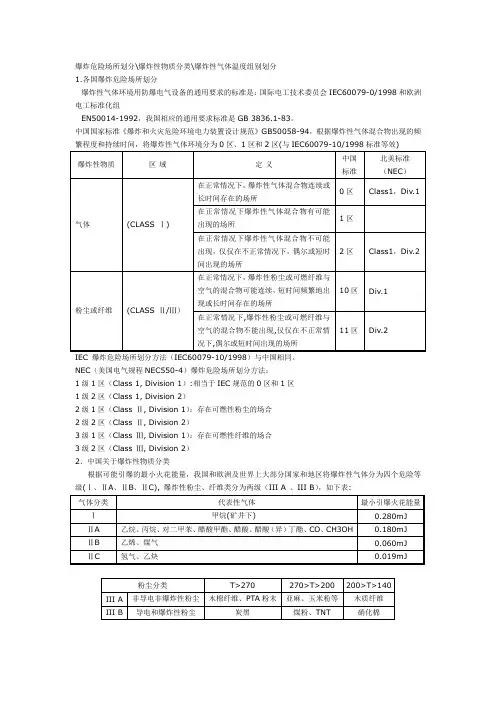

爆炸危险场所划分\爆炸性物质分类\爆炸性气体温度组别划分 1.各国爆炸危险场所划分爆炸性气体环境用防爆电气设备的通用要求的标准是:国际电工技术委员会IEC60079-0/1998和欧洲电工标准化组EN50014-1992,我国相应的通用要求标准是GB 3836.1-83。

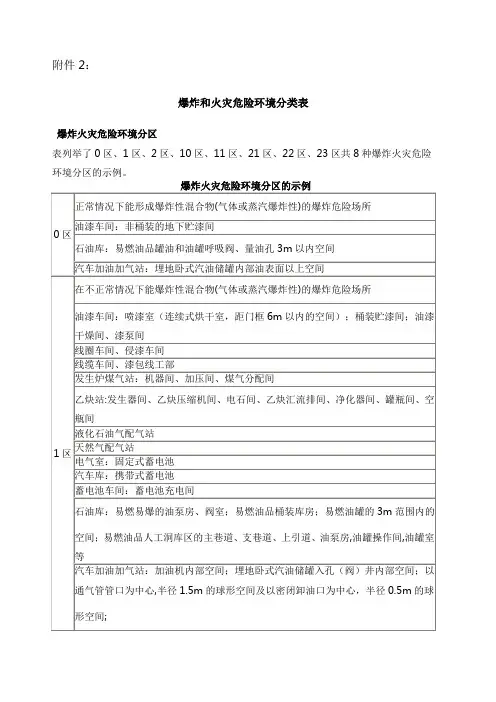

中国国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-94,根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,将爆炸性气体环境分为0区、1区和2区(与IEC60079-10/1998标准等效)NEC (美国电气规程NEC550-4)爆炸危险场所划分方法: 1级1区(Class 1, Division 1):相当于IEC 规范的0区和1区 1级2区(Class 1, Division 2)2级1区(Class Ⅱ, Division 1):存在可燃性粉尘的场合 2级2区(Class Ⅱ, Division 2)3级1区(Class Ⅲ, Division 1):存在可燃性纤维的场合 3级2区(Class Ⅲ, Division 2) 2.中国关于爆炸性物质分类根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级(Ⅰ、ⅡA 、ⅡB 、ⅡC), 爆炸性粉尘、纤维类分为两级(III A 、III B ),如下表:3.爆炸性气体温度组别划分(GB3836.1-83,IEC60079-8,NEC500-2)燃气种类点火温度(℃)甲烷乙烷丙烷丁烷乙烯氢一氧化碳7005505405305405505704.防爆方法对危险场所的适用性防爆型式代号国家标准防爆措施适用区域隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源Zone1,Zone2增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源Zone1,Zone2本安型ia GB3836.4-2000 限制点火源的能量Zone0,Zone1,Zone2 ib GB3836.4-2000 限制点火源的能量Zone1,Zone2正压型p GB3836.5 危险物质与点火源隔开Zone1,Zone2充油型o GB3836.6 危险物质与点火源隔开Zone1,Zone2充砂型q GB3836.7 危险物质与点火源隔开Zone1,Zone2无火花型n GB3836.8 设法防止产生点火源Zone2浇封型m GB3836.9 设法防止产生点火源Zone1,Zone2气密型h GB3836.10 设法防止产生点火源Zone1,Zone2本安型防爆等级说明:ia等级:( ia 是唯一适用于Zone0区域的的防爆型式)在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。

( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改电气火灾爆炸及危险区域的划分(通用版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process电气火灾爆炸及危险区域的划分(通用版)(一)电气火灾爆炸由于电气方面的原因引起的火灾和爆炸事故,称为电气火灾爆炸。

发生电气火灾和爆炸要具备两个条件:一是要有易燃易爆物质和环境,二是要有引燃条件。

1.易燃易爆物质和环境在生产和生活场所,广泛存在着易燃易爆易挥发物质,其中煤炭、石油、化工和军工等生产部门尤为突出。

煤矿中产生的瓦斯气体,军工企业中的火药,石油企业中的石油、天然气,化工企业中的原料、产品,纺织、食品企业生产场所的可燃气体、粉尘或纤维等均为易燃易爆易挥发物质,并容易在生产、贮存、运输和使用过程中与空气混合,形成爆炸性混合物。

在一些生活场所,乱堆乱放的杂物,木结构房屋明设的电气线路等,都形成了易燃易爆环境。

2.引燃条件生产场所的动力、照明、控制、保护、测量等系统和生活场所的各种气设备和线路,在正常工作事故中常常会产生电弧、火花和危险的高温,这就具备了引燃或引爆的条件。

(1)有些电气设备在正常工作情况下就能产生火花、电弧和危险高温。

如电气开关的分合,运行中发电机和直流电机电刷和整流子间,交流绕线电机电刷与滑环间总有或大或小的火花、电弧产生,弧焊机就是靠电弧工作的;电灯和电炉直接利用电流发光划,工作温度相当高,1OOW白炽灯泡表面温度170~216℃,1OOW荧光灯管表面温度也在100~200℃,而碘钨灯管温度高达500~700℃。

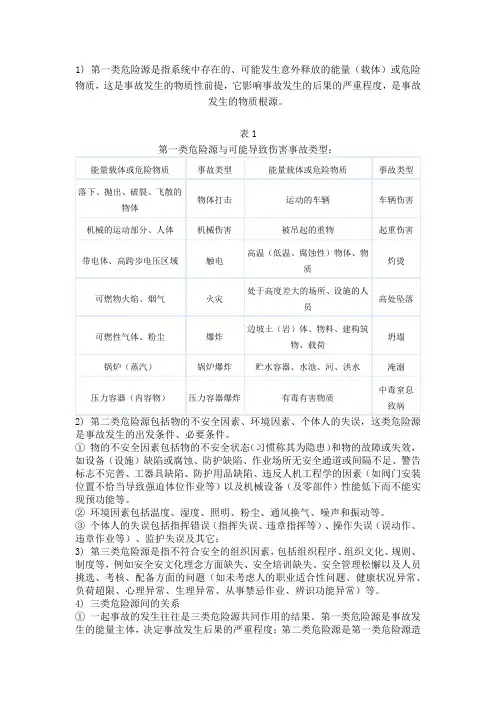

1) 第一类危险源是指系统中存在的、可能发生意外释放的能量(载体)或危险物质,这是事故发生的物质性前提,它影响事故发生的后果的严重程度,是事故发生的物质根源。

表1是事故发生的出发条件、必要条件。

① 物的不安全因素包括物的不安全状态(习惯称其为隐患)和物的故障或失效,如设备(设施)缺陷或腐蚀、防护缺陷、作业场所无安全通道或间隔不足、警告标志不完善、工器具缺陷、防护用品缺陷、违反人机工程学的因素(如阀门安装位置不恰当导致强迫体位作业等)以及机械设备(及零部件)性能低下而不能实现预功能等。

② 环境因素包括温度、湿度、照明、粉尘、通风换气、噪声和振动等。

③ 个体人的失误包括指挥错误(指挥失误、违章指挥等)、操作失误(误动作、违章作业等)、监护失误及其它;3) 第三类危险源是指不符合安全的组织因素,包括组织程序、组织文化、规则、制度等,例如安全安文化理念方面缺失、安全培训缺失、安全管理松懈以及人员挑选、考核、配备方面的问题(如未考虑人的职业适合性问题、健康状况异常、负荷超限、心理异常、生理异常、从事禁忌作业、辨识功能异常)等。

4) 三类危险源间的关系① 一起事故的发生往往是三类危险源共同作用的结果。

第一类危险源是事故发生的能量主体,决定事故发生后果的严重程度;第二类危险源是第一类危险源造成事故的必要条件,决定事故发生的可能性;第三类危险源是人因事故的基本原因,第三类危险源的存在导致第一类危险源控制失效,出现物的不安全状态,诱发人的不安全行为。

所以没有第三类危险源,就没有人因事故的发生。

② 三类危险源相互关联、相互依存。

危险源辨识的首要任务是辨识第一类危险源,在此基础上辨识第二类危险源,进而辨识更深层次的因素—第三类危险源。

第二、三类危险源的控制应该在第一类危险源控制的基础上进行。

5) 危险源描述:① 可根据使用的危险物质或能量的量来描述危险源的危险性,当设施(单元)中的危险物质或能量的量达到(或超过)临界量时,构成重大危险源。

爆炸性气体粉尘火灾危险区域划分IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】爆炸性气体粉尘火灾危险区域划分爆炸性气体环境危险区域划分应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间按下列规定进行分区:一、0区连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境二、1区在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境三、2区在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境爆炸性粉尘环境危险区域划分应根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间按下列规定进行分区:一、10区连续出现或长期出现爆炸性粉尘环境二、11区有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境火灾危险区域划分根据火灾事故发生的可能性和后果以及危险程度及物质状态的不同按下列规定进行分区:一、21区具有闪点高于环境温度的可燃液体在数量和配置上能引起火灾危险的环境二、22区具有悬浮状堆积状的可燃粉尘或可燃纤维虽不可能形成爆炸混合物但在数量和配置上能引起火灾危险的环境三、23区具有固体状可燃物质在数量和配置上能引起火灾危险的环境爆炸性粉尘危险区域划分应根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间进行分区,原分为10区、11区。

现有标准.《可燃性粉尘环境用电气设备》等同IEC61241标准,将危险区域划分为20区、21区、22区,10区与20区对应,11区与21区、22区对应原则上是存在连续级释放源的区域可划为20区;存在一级释放源的区域可划为21区;存在二级释放源的区域可划为22区。

按以上规定划分区域等级后,再根据采取排气通风等措施调整区域划分。

20区:空气中的可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地出现于爆炸性环境中的区域。

可能产生20区的场所示例:――粉尘容器内部;――贮料槽,筒仓等,旋风除尘器和过滤器;――粉料传送系统等,但不包括皮带和链式输送机的某些部分;――搅拌机,研磨机,干燥机和装料设备等。

危险场所的分区划分易燃易爆场管理所是安全生产管理工作当中重要的组成部分,企业中涉及易燃易爆场所一旦发生事故往往造成的后果是巨大的,无论是企业主要负责人还是安全管理人员一定要把易燃易爆场所的管理做为工作中的重要点,做到合法合规。

只有在平时做到履职尽责,才能尽职免责。

一、什么是爆炸性环境环境中存在的气体、蒸气、薄雾或粉尘可燃物质与空气形成混合物,点燃后能发生燃爆的环境。

二、爆炸危险场所的分类爆炸危险场所按爆炸性物质的物态,分为2类:1.气体爆炸危险场所;2.粉尘爆炸危险场所两类。

二、爆炸性气体环境的分区1.气体爆炸性环境依据气体出现的频率和持续时间把危险场所分为0区、1区和2区三个区域等级。

0区:爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所。

1区:在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所。

2区:在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所。

三、可燃性粉尘环境的分区根据可燃性粉尘与空气混合物出现的频率和持续时间及粉尘层厚度,可燃性粉尘环境可分为20区、21区和22区三个区域等级。

20区:在正常运行过程中可燃性粉尘连续出现或经常出现,其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物和/或可能形成无法控制和极厚的粉尘层的场所及容器内部。

21区:在正常运行过程中,可能出现粉尘数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物但未划入20区的场所。

该区域包括,与充入或排放粉尘点直接相邻的场所、出现粉尘层和正常操作情况下可能产生可燃浓度的可燃性粉尘与空气混合物的场所。

22区:在异常条件下,可燃性粉尘云偶尔出现并且只是短时间存在、或可燃性粉尘偶尔出现堆积或可能存在粉尘层并且产生可燃性粉尘空气混合物的场所。

如果不能保证排除可燃性粉尘堆积或粉尘层时,则应划分为21区。

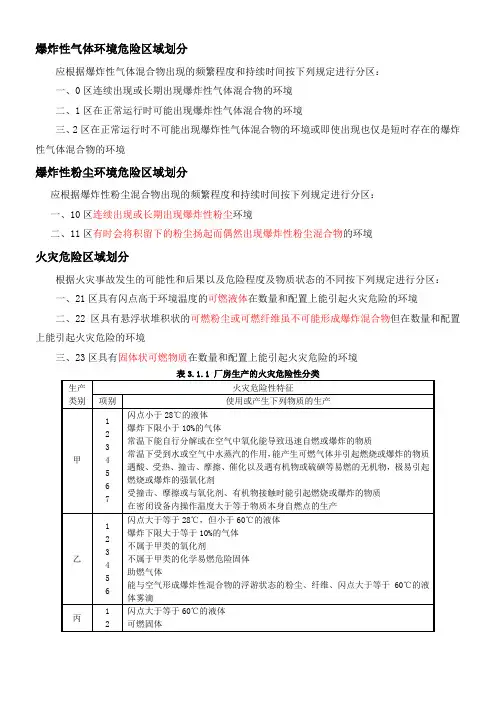

爆炸性气体环境危险区域划分应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间按下列规定进行分区:一、0区连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境二、1区在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境三、2区在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境爆炸性粉尘环境危险区域划分应根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间按下列规定进行分区:一、10区连续出现或长期出现爆炸性粉尘环境二、11区有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境火灾危险区域划分根据火灾事故发生的可能性和后果以及危险程度及物质状态的不同按下列规定进行分区:一、21区具有闪点高于环境温度的可燃液体在数量和配置上能引起火灾危险的环境二、22区具有悬浮状堆积状的可燃粉尘或可燃纤维虽不可能形成爆炸混合物但在数量和配置上能引起火灾危险的环境三、23区具有固体状可燃物质在数量和配置上能引起火灾危险的环境表3.1.1 厂房生产的火灾危险性分类3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。

当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20%。

表3.4.1 厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距(m)注:1 建筑之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件,应从其凸出部分外缘算起;2 乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50.0m。

怎样划分火灾及爆炸危险场所等级火灾危险场所,按其危险程度可分为三级区域:21区在生产过程中,产生、使用、加工、贮存或转运闪点高于场所环境温度的可燃液体,并且在数量和配置上能引起火灾的场所。

22区在生产过程中,悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸性混合物,但在数量和配置上能引起火灾的场所。

23区存在固体状可燃物质,并且在数量和配置上能引起火灾的场所。

爆炸危险场所,按爆炸物质的物态,可分为气体爆炸危险场所和粉尘爆炸危险场所两类。

根据发生爆炸危险的可能性和后果,按爆炸物质出现的频度、持续时间和危险程度的不同,可将爆炸危险场所划分为不同的等级和区域。

(1)气体爆炸危险场所的区域等级划分如下:0区在正常情况下,爆炸性气体混合物连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。

1区正常情况爆炸性气体混合物可能出现的场所。

2区在正常情况下,爆炸性气体混合物不能出现,而在不正常情况下,偶尔短时间出现的场所。

(2)粉尘爆炸危险场所的区域等级划分如下:10区在正常情况下,爆炸性粉尘或易燃纤维与空气的混合物,可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。

11区正常情况爆炸性粉尘或易燃纤维与空气的混合物不能出现,而在不正常情况下,偶尔短时间出现的场所。

上述正常情况,是指设备的正常起动和停止、正常运行和维修;不正常情况,是指有可能发生设备故障或误操作。

(卢机)第四章火灾和爆炸危险场所的电气设备第一节爆炸性物质的分类、分级和分组爆炸性气体、易燃液体和闪点低于或等于环境温度的可燃液体、爆炸性粉尘或易燃纤维等统称为爆炸性物质。

在大气条件下,气体、蒸气、薄雾、粉尘或纤维状的易燃物质与空气混合,点燃后,燃烧将在整个范围内迅速传播的混合物,称为爆炸性混合物。

一、爆炸性物质的分类爆炸性物质可分为三类:Ⅰ类:矿井甲烷;Ⅱ类:爆炸性气体混合物(含蒸气、薄雾);Ⅲ类:爆炸性粉尘(含纤维)。

二、爆炸性混合物的分级和分组爆炸性混合物的危险性,是由它的爆炸极限、传爆能力、引燃温度和最小点燃电流决定的。

爆炸性气体环境危险区域的范围条件表一、在火灾危险环境中能引起火灾危险的可燃物质分为下列四种:1.可燃液体:如柴油、润滑油、变压器油等。

2.可燃粉尘;如铅粉、焦炭粉、煤粉、面粉、合成树脂粉等。

3.固体状可燃物质:如煤、焦炭、木等。

4.可燃纤维:如棉花纤维、麻纤维、毛纤维、木质纤维、合成纤维等。

气体分类代表性气体最小引爆火花能量二、根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级(Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC), 爆炸性粉尘、纤维类分为两级(III A 、III B),如下表: 气体分类代表性气体最小引爆火花能量Ⅰ甲烷(矿井下) 0.280mJⅡA 乙烷、丙烷、对二甲苯、醋酸甲酯、醋酸、醋酸(异)丁酯、CO、CH3OH 0.180mJⅡB 乙烯、煤气 0.060mJⅡC 氢气、乙炔 0.019mJ三、温度组别安全的物体表面温度常见爆炸性气体T1 ≤450℃氢气、丙烯腈等46种T2 ≤300℃乙炔、乙烯等47种T3 ≤200℃汽油、丁烯醛等36种T4 ≤135℃乙醛、四氟乙烯等6种T5 ≤100℃二硫化碳T6 ≤85℃硝酸乙酯和亚硝酸乙酯四、外壳防护等级(IP)代码(BS EN60529;1992)第一位特征数字防止固定导体异物进入0 无防护1 固定异物直径大于50mm2 固定异物直径大于12mm3 固定异物直径大于2.5mm4 固定异物直径大于1.0mm5 防尘6 尘密第二位特征数字防止进水造成有害影响0 无防护1 垂直滴水2 倾角75-90°滴水3 淋水4 溅水5 喷水6 猛烈喷水7 短时间侵水8 连续侵水举例:IP 65即要求具有尘密及对外壳喷水有防护功能五、火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类:1、 A 类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾;2、 B 类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;3、 C 类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾;4、 D 类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;5、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。

爆炸性气体粉尘火灾危险区域划分爆炸性气体环境危险区域划分应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间按下列规定进行分区:一、0区连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境二、1区在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境三、2区在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境爆炸性粉尘环境危险区域划分应根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间按下列规定进行分区:一、10区连续出现或长期出现爆炸性粉尘环境二、11区有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境火灾危险区域划分根据火灾事故发生的可能性和后果以及危险程度及物质状态的不同按下列规定进行分区:一、21区具有闪点高于环境温度的可燃液体在数量和配置上能引起火灾危险的环境二、22区具有悬浮状堆积状的可燃粉尘或可燃纤维虽不可能形成爆炸混合物但在数量和配置上能引起火灾危险的环境三、23区具有固体状可燃物质在数量和配置上能引起火灾危险的环境爆炸性粉尘危险区域划分应根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间进行分区,原分为10区、11区。

现有标准GB12476.1.《可燃性粉尘环境用电气设备》等同IEC61241标准,将危险区域划分为20区、21区、22区,10区与20区对应,11区与21区、22区对应原则上是存在连续级释放源的区域可划为20区;存在一级释放源的区域可划为21区;存在二级释放源的区域可划为22区。

按以上规定划分区域等级后,再根据采取排气通风等措施调整区域划分。

20区:空气中的可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地出现于爆炸性环境中的区域。

可能产生20区的场所示例:――粉尘容器内部;――贮料槽,筒仓等,旋风除尘器和过滤器;――粉料传送系统等,但不包括皮带和链式输送机的某些部分;――搅拌机,研磨机,干燥机和装料设备等。

21区:在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的。

爆炸和火灾危险环境分类示例表在工业生产、建筑施工、矿山开采等行业中,经常会涉及到爆炸和火灾危险环境。

针对不同危险等级的环境,需要采取相应的防护措施和应急处理措施。

本文将从危险等级、环境特点、防护要求等角度对爆炸和火灾危险环境进行分类,并针对每个等级给出具体的示例。

1. 危险等级分类根据爆炸和火灾危险环境的危险等级,可分为四个等级:•一般危险环境•较高危险环境•高危险环境•极高危险环境下面将分别介绍这四个等级的环境特点、防护要求和示例场景。

2. 一般危险环境一般危险环境特点:爆炸和火灾的危险系数较低,能够通过普通的防护措施来减少风险。

防护要求:•定期检查和维护设备,保持设备的完好性;•安装防爆电器、防爆灯具等特殊设备;•配备灭火器、灭火器具等常规灭火设备;•员工进行防护培训。

示例场景:•粮食加工厂•纺织品加工厂•医药生产企业3. 较高危险环境较高危险环境特点:爆炸和火灾的危险系数较高,可能由于物质的性质、温度等因素导致。

防护要求:•对易燃易爆物品和有火灾危险的工艺设备进行特殊管理;•禁止吸烟和使用明火;•配备自动灭火系统和烟气探测器等消防设备;•员工进行应急撤离演练。

示例场景:•液化气库房•油气加工厂•焊接工业场所4. 高危险环境高危险环境特点:爆炸和火灾的危险系数较大,需要采取更加严格的防护和应急处理措施。

防护要求:•严格控制火源和电气设备;•定期检查和维护设备,确保设备的安全性;•配备自动灭火系统、气体泄漏探测器等消防设备;•员工进行培训和应急演练。

示例场景:•化工厂•焚化炉•煤矿井下5. 极高危险环境极高危险环境特点:爆炸和火灾的危险系数极其高,可能会引发严重事故。

防护要求:•采用特殊材料、特殊防护措施来减少风险;•配备完善的自动灭火系统、气体泄漏探测器等消防设备;•对设备进行定期检查和维护;•员工进行高强度的培训和演练。

示例场景:•炸药厂•核电厂•某些实验室6. 总结以上是爆炸和火灾危险环境的分类以及每个等级的特点、防护要求和示例场景。

爆炸性气体环境危险区域划分应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间按下列规定进行分区:一、0区连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境二、1区在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境三、2区在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境爆炸性粉尘环境危险区域划分应根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间按下列规定进行分区:一、10区连续出现或长期出现爆炸性粉尘环境二、11区有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境火灾危险区域划分根据火灾事故发生的可能性和后果以及危险程度及物质状态的不同按下列规定进行分区:一、21区具有闪点高于环境温度的可燃液体在数量和配置上能引起火灾危险的环境二、22区具有悬浮状堆积状的可燃粉尘或可燃纤维虽不可能形成爆炸混合物但在数量和配置上能引起火灾危险的环境三、23区具有固体状可燃物质在数量和配置上能引起火灾危险的环境表3.1.1 厂房生产的火灾危险性分类3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。

当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20%。

表3.4.1 厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距(m)注:1 建筑之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件,应从其凸出部分外缘算起;2 乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50.0m。