毛囊角化病的基因突变探究

- 格式:pdf

- 大小:1.42 MB

- 文档页数:53

胆固醇代谢异常与相关角化异常性遗传性皮肤病研究进展陈付英;李明【摘要】胆固醇(cholesterol)是含有环戊烷多氢菲骨架的一种脂质小分子,是维持细胞膜稳定性的一个重要成份,代谢异常会引起多种角化异常性遗传性皮肤病.本文就胆固醇代谢异常与相关角化异常性遗传性皮肤病的研究进展进行综述.%Cholesterol is a kind of lipid molecule and plays an important role in the maintaining the stability of cell membrane.The abnormal cholesterol metabolism can cause a variety of abnormal keratinization genodermatosis, which is reviewed in this article.【期刊名称】《中国麻风皮肤病杂志》【年(卷),期】2017(033)008【总页数】4页(P506-509)【关键词】胆固醇代谢;基因突变;遗传性皮肤病【作者】陈付英;李明【作者单位】上海交通大学医学院附属新华医院,上海,200092;上海交通大学医学院附属新华医院,上海,200092【正文语种】中文胆固醇代谢异常会导致一系列非常严重的疾病。

胆固醇过多会引起动脉粥样硬化、脂肪肝、冠心病等疾病,胆固醇过少则不能存活。

另外,编码胆固醇代谢通路中间产物的基因发生突变可能会引起一系列遗传性皮肤病,如非综合征型视网膜色素变性(Nonsyndromic retinitis pigmentosa)、汗孔角化症(Porokeratosis,PK)、毛囊性鱼鳞病伴随秃发和畏光综合征(Ichthyosis follicularis 、atrichia and photophobia,IFAP)、鱼鳞病(Ichthyosis)、先天性半侧发育不良、鱼鳞病样红斑及肢体缺陷综合征(Congenital hemidysplasia、ichthyosiform erythroderma、limb defects,CHILD综合征)、秃发性棘状毛囊角化病(Keratosis follocularis spinulosa decalvans, KFSD)等。

毛囊角化病一例临床资料患者,男,38岁。

主因头顶、前额、前胸及后背部皮疹15年,于2011年5月8日就诊。

患者15年前无明显诱囚头顶及前额出现数个米粒大小的黑褐色丘疹,有瘙痒及轻微刺痛感觉,时重时轻,未经任何治疗。

后皮损逐渐增多蔓延至躯干部,颜色加深,夏季瘙痒较严重。

无明确家族史。

体格检查:系统检查未见异常。

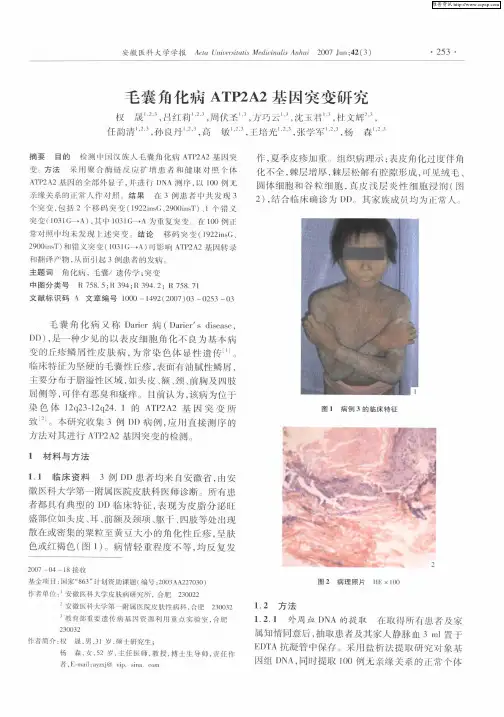

皮肤科检查:前额、前胸及后背部见成簇或散在与毛囊一致的粟粒大小黑褐色丘疹,部分皮疹融合成片,双侧腋窝及腹股沟未见类似皮疹,口腔黏膜、毛发、指(趾)甲未见异常。

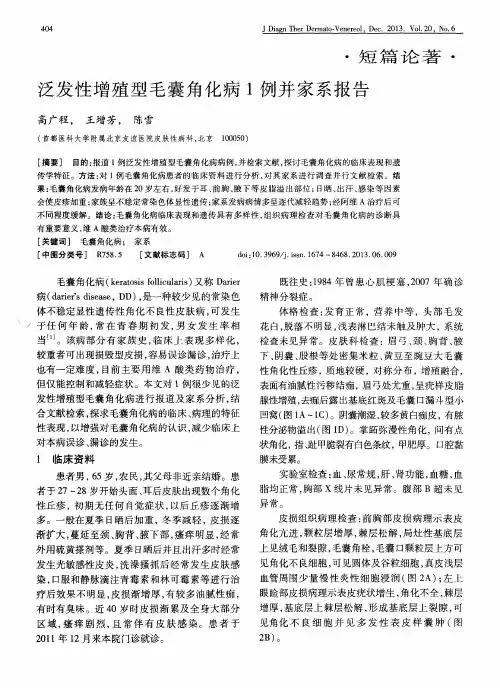

背部皮损组织病理:灶状表皮角化过度,棘层上部表皮松解,可见圆体及谷粒,真皮浅层血管月单一核细胞浸润。

诊断:毛囊角化病。

治疗:维胺酯胶囊50mg每日3次口服,外用他扎罗汀凝胶治疗l个月,皮损无明显改善;改用异维A酸胶丸10mg每口2次口服,联合1%吡美莫司乳膏每日2次外用,2个月后皮损明显变平或消失;停用异维A酸胶丸,吡美莫司乳膏每周2次外用维持治疗至今,局部皮损偶有复发。

讨论毛囊角化病又称Daricr病,是一种常染色体显性遗传性角化不良性皮肤病。

通过对不同家系的定位克隆研究,揭示毛囊角化病的致病基因是位于12q23-24区域的ATP2A2基因。

但47%的患者没有明确的家族发病史,可能这些患者代表新的突变或是不完全外显率的证据。

通常男性发病比女性重,但两性发病率无明显差异。

罕见的临床变异为节段性毛囊角化病,皮损沿Blascllko线单侧分布,发病率约占Darier病的10%。

本病通常在l~20岁发病,患者常自觉瘙痒。

皮损好发于紫外线暴露部位田。

病变以油腻性、结痂的角化棕黄色丘疹和斑块为特征,有些损害可呈疣状增生。

压力、受热、出汗、日晒为加重皮损的常见诱因。

毛囊角化病黏膜损害主要累及硬腭和牙龈,表现为密集粟粒大小白色丘疹,有时可见大的结节和疣状斑块,食管、咽、喉及女性生殖器也可受累田。

甲的变化是一个很重要的诊断特征,甲板有纵行白色或红色条纹,一些甲的游离缘有小缺口田。

痤疮发病中毛囊皮脂腺导管异常角化的机制王大光综述朱文元审校摘要痤疮发病的前提是毛囊皮脂腺导管的角化过度。

皮脂成分的改变、局部雄激素的作用和痤疮丙酸杆菌导致炎症因子的分泌均有促进角化过度的作用。

现就这一方面的研究进展作一综述。

关键词痤疮毛囊皮脂腺导管角化过度粉刺是痤疮最基本的病理变化,粉刺形成的最初表现为毛囊皮脂腺导管发生角化过度。

现就参与促使毛囊皮脂腺导管角化过度的几个因素综述如下。

1 毛囊皮脂腺导管角化过度的形成毛囊皮脂腺导管的角化过度是由于导管的角质形成细胞过度增生和导管内皮角化的细胞脱落减少引起。

导管细胞过度增生已被试验支持,通过使用细胞增殖的标记抗体Ki67 进行免疫组化研究发现,痤疮的毛囊上皮基底细胞染色明显强于未被痤疮侵犯的毛囊。

角蛋白16 是角质形成细胞异常分化和过度增殖的标志,痤疮毛囊皮脂腺导管的角质形成细胞表达角蛋白16 说明了上皮的角化过度和细胞的异常增殖。

痤疮毛囊中角化的角质形成细胞变的致密,细胞间黏附增加且不易脱落(1)。

导管角质形成细胞的增殖过度和内皮的脱屑障碍导致角栓形成,并阻塞了毛囊…,从而诱发粉刺的形成。

2细胞连接成分的改变导致脱屑的障碍电镜研究发现痤疮毛囊上皮细胞中张力微丝和桥粒大量增多,细胞中的透明角质颗粒增多并变大,许多的被膜颗粒(Odland 小体)被分泌刮细胞间导致了' 细胞内被膜颗粒减少。

但是在受痤疮侵犯和没有侵犯的毛囊之间比较桥粒中抗原成分未差别:桥粒是细胞间的连接方式,细胞内被膜颗粒可能参与了脱屑,因此细胞间桥粒增多增加了细胞间的连接,细胞内被膜颗粒的减少导致了脱屑的障碍(2)。

细胞基质中存在一种糖蛋白叫细胞黏合素,它可以和细胞相互作用来改变细胞的黏附、移行和增殖,有研究表明痤疮毛囊皮脂腺导管中黏合素表达增加,它可能也影响了细胞的黏附(3)。

在兔耳的模型中,外用油酸可以导致粉刺的形成,组织学观察显示油酸处理后毛囊导管E皮出现多层紧密的角化细胞,透明角质颗粒的数量和大小增加了,角化的细胞通过桥粒紧密结合在一起。

基因突变解析基因突变是指基因序列发生了改变,这种变异可以是单个碱基的替换、插入或删除,也可以是更大范围的基因片段的重组。

基因突变是遗传变异的主要形式之一,通过对基因突变进行深入解析,我们可以更好地了解基因功能、遗传病的发生机制以及人类进化的过程。

一、基因突变的发生原因基因突变的发生原因多种多样,主要包括以下几个方面:1. 遗传因素:基因突变可以通过遗传方式传递给后代,造成家族性疾病的发生。

2. 自然辐射:一些自然射线,如紫外线、X射线等,都具有一定的致突变作用,过度暴露于这些辐射源可能增加基因突变的风险。

3. 化学物质:某些化学物质,如致癌物质,会导致基因序列的改变,从而引发基因突变。

4. 外部环境:一些外部环境因素,如烟草、空气污染等,也可增加基因突变的概率。

二、基因突变的分类基因突变可以按照不同的标准进行分类,下面是两种常见的分类方法:1. 按照突变类型分类:- 点突变:指发生在单个碱基上的突变,包括替换(点突变中最常见的一种)、插入和删除等。

- 编码区突变:指发生在基因编码区的突变,可能导致蛋白质序列的改变。

- 非编码区突变:指发生在基因非编码区的突变,可能影响基因的表达水平。

2. 按照突变后果分类:- 无义突变:指突变导致密码子转变成终止密码子,导致蛋白质合成中断。

- 错义突变:指突变导致密码子转变成编码不同氨基酸的密码子,可能导致蛋白质功能异常。

- 移码突变:指突变导致密码子的插入或删除,引起后续密码子的错位,从而产生错误的蛋白质序列。

- 无影响突变:指突变对基因功能没有明显影响,被认为是一种中性突变。

三、基因突变的检测方法基因突变的检测方法主要包括以下几种:1. 传统测序技术:通过测序技术对基因序列进行逐个碱基的测定,并与正常基因序列进行比较,从而发现突变位点。

2. 高通量测序技术:如全基因组测序、外显子测序等,通过扩大测序规模,可以更全面地检测基因突变。

3. 基因芯片技术:利用基因芯片上固定的探针与待测样本中的基因序列进行杂交,通过对杂交信号的检测来鉴定基因突变。

基于数据挖掘的中药外用治疗痤疮处方用药规律分析一、概览随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,痤疮这一常见的皮肤病患者数量逐年增加。

痤疮的发生与多种因素有关,如内分泌失调、皮脂腺分泌过多、毛囊角化异常等。

在中医治疗痤疮的过程中,中药外用治疗具有独特的优势,其疗效确切且副作用较小。

然而如何合理选用中药外用治疗痤疮的处方,以及如何挖掘中药外用治疗痤疮的用药规律,一直是中医药研究的重要课题。

本文通过对大量基于数据挖掘的中药外用治疗痤疮处方进行分析,旨在揭示中药外用治疗痤疮的用药规律,为临床医生提供更加科学的用药指导。

本文首先对中药外用治疗痤疮的历史发展进行梳理,然后介绍了数据挖掘技术在中药外用治疗痤疮处方分析中的应用,最后通过实证研究验证了数据挖掘方法在中药外用治疗痤疮处方用药规律分析中的有效性。

A. 研究背景和意义随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,痤疮(俗称青春痘)已成为影响青少年和成年人外貌美观的重要因素。

痤疮的发生与多种因素有关,如内分泌失调、皮脂腺分泌过多、毛囊角化异常、细菌感染等。

中医治疗痤疮有着悠久的历史和丰富的经验,中药外用治疗痤疮具有疗效确切、副作用小、不易复发等特点。

然而目前对中药外用治疗痤疮的处方用药规律尚缺乏深入的研究。

数据挖掘作为一种从大量数据中提取有价值信息的方法,已经在各个领域取得了显著的应用成果。

本研究旨在运用数据挖掘技术,对基于中药外用治疗痤疮的处方用药规律进行分析,以期为临床医生提供更加合理、有效的治疗方案。

首先通过对中药外用治疗痤疮的处方数据进行挖掘,可以发现不同药物之间的关联性,为临床医生选择合适的药物组合提供依据。

其次通过对中药外用治疗痤疮的处方用药规律进行分析,可以揭示不同患者之间的差异,为个体化治疗提供参考。

此外本研究还可以为中药外用治疗痤疮的新药研发提供理论支持和实践指导。

总之本研究对于揭示中药外用治疗痤疮的处方用药规律具有重要的理论和实践意义。

通过对这一领域的深入研究,有望为临床医生提供更加科学、有效的治疗方案,从而改善患者的生活质量,促进社会的和谐发展。

基因突变导致的遗传病研究进展随着现代生物技术的不断发展,对于基因突变导致遗传病的研究也得到了前所未有的深入。

遗传病是由基因突变引起的疾病,主要表现为儿童发育迟缓、智力低下、肌肉松弛、视力和听力丧失等症状,对患者及其家庭会造成巨大的身体和经济压力。

一、基因突变和遗传病基因突变是指在基因序列中发生的变异或改变,这种变异或改变可能导致基因功能的改变。

而基因突变可能是染色体遗传方式下的单基因遗传病造成的根本原因。

在现代遗传学中,基因突变是人体染色体遗传病发病机制的核心。

例如,儿童中常见的先天性失聪症、化脓性脑膜炎、囊性纤维病等等,都是由基因突变造成的遗传病。

二、基因突变的类型基因突变可以分为各种类型,如:1.代表性突变代表性突变是指一种基因突变,它可以导致核苷酸序列发生改变。

例如,正常的基因中间有连续的三个核苷酸,如果这个储存的序列改变了其中一个,那么就会发生单碱基替换,后者可能会影响蛋白质的编码和功能。

2.插入/缺失插入/缺失是指某些核苷酸未完成复制和修复造成的变异。

它会使基因的长度增加或减少,导致基因编码和功能受损。

3.反转反转是指基因序列中某个片段被翻转,导致编码和功能出现障碍。

4.重复重复是指在基因中存在相同的序列。

5.杂合杂合是指在一个体内同时存在两个不同的等位基因。

三、基因突变与遗传病的关系许多遗传病都由隐性基因突变引起。

隐性基因突变的不同会出现在表型重复,但是其遗传性质是相同的。

例如,囊性纤维病和不会超速导致遗传病,都是由隐性基因突变造成的。

在个体遗传进程中,基因突变造成的受损程度不尽相同。

然而,设计高度有益的干预措施可能对遗传病的育种方式给出革新。

模板这方面,科学家们正在着力研究“正向工程”,这是一种途径,可将人类DNA中所包含的基因突变拷贝到人体有益基因序列中。

四、研究它进展随着现代生物技术的不断发展,对于基因突变导致遗传病的研究也得到了前所未有的深入。

通过基因工程技术,生物学家可以对基因进行操作,制造基因缺陷、插入特定基因等等。

毛囊角化病的分子遗传学研究进展

张国龙;刘建军;张学军

【期刊名称】《国际皮肤性病学杂志》

【年(卷),期】2005(031)004

【摘要】毛囊角化病由位于12q23-q24.1上一种编码肌浆网/内质网肌浆蛋白ATP酶(SERCA)的ATP2A2基因突变所致.近年来国内外学者对该病进行了深入的研究,从分子遗传学角度阐述其发病机制.关于ATP2A2基因突变与钙泵结构功能改变的相关性、基因型与临床表型的关系以及小鼠模型等方面的研究有新进展.【总页数】3页(P244-246)

【作者】张国龙;刘建军;张学军

【作者单位】230022,合肥,安徽医科大学皮肤病研究所、第一附属医院皮肤科;230022,合肥,安徽医科大学皮肤病研究所、第一附属医院皮肤科;230022,合肥,安徽医科大学皮肤病研究所、第一附属医院皮肤科

【正文语种】中文

【中图分类】R75

【相关文献】

1.假性甲状旁腺功能减退症的临床特点和分子遗传学机制研究进展 [J], 赵平平;刘靖芳

2.急性T淋巴细胞白血病/淋巴瘤分子遗传学研究进展 [J], 张晓婷;邓兰;黄睿

3.原发性低钾型周期性麻痹分子遗传学及其治疗的研究进展 [J], 王衡;钟敏

4.毛囊角化病发病机理研究进展 [J], 张开明;陈锡唐;郭再唐

5.毛囊角化病研究进展 [J], 张晓丽;刘毅

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

婴儿长白色的小颗粒是什么原因婴儿长白色的小颗粒是一种常见的现象,很多新手父母都会发现宝宝的皮肤上长满了这种小颗粒,尤其是在脸部,特别是额头、鼻子和下巴附近。

这种白色颗粒的出现往往让父母感到担忧和困惑,他们不知道这种小颗粒是什么,会不会对婴儿的健康产生影响。

本文将从高级育婴师的角度来解析这个问题,帮助父母了解婴儿长白色小颗粒的原因和如何去处理。

一、婴儿长白色小颗粒的原因1.脂溢性皮炎脂溢性皮炎是婴儿皮肤常见的炎症,其主要原因是由于皮肤毛囊和皮脂腺的密度较高,而毛囊和皮脂腺分泌的油脂过多,易在脸部形成白色细小颗粒,长得像粟粒状。

由于婴儿的皮脂腺较为发达,加上孩子的抚触和清洗习惯差,容易引起脂溢性皮炎。

2.毛囊角化症毛囊角化症是一种遗传性疾病,婴儿体内存在一定的基因突变,导致皮肤细胞和油脂无法正常的排泄出体外,最终形成白色小颗粒,并且会在皮肤表面形成多个小点状的白头。

3.尿布疹婴儿在穿着尿布时,由于尿液和粪便刺激,易引发尿布疹,此时婴儿的皮肤容易出现红色的疹子,并且出现白色颗粒,一般位于尿布区域,很少出现在脸部。

4.汗斑由于汗孔过度扩张,而使得汗水不能及时排除、皮脂分泌旺盛,使得皮肤泛白,形成微粒状白斑,主要出现在婴儿后脑勺处和颈部。

二、处理方法1.注意保持皮肤清洁婴儿皮肤最为娇嫩,需要经常进行清洁,定期用温水擦拭,避免使用较为刺激的清洁剂,以免加重皮肤负担和刺激。

在清洁婴儿皮肤时,要注意细节,擦拭、按摩要轻柔,尤其是脸部和头皮,更要小心。

2.少用油脂类的化妆品婴儿使用护理品一定要选用温和无刺激成分的产品,尽量选择天然有机产品,避免使用含有较多的香料、色素和化学成分的产品。

3.使用酮康唑等药物如果是毛囊角化症等皮肤病导致的白色小颗粒,可以使用一些酮康唑等药物进行处理,具体使用方式和剂量可以在医生的指导下进行。

4.多次少量喂奶在婴儿喂奶过程中,要注意乳量的大小,喂奶次数多,乳量少,可以降低婴儿内分泌因素的积累和皮肤负担,有助于减轻婴儿皮肤的油脂分泌,降低产生白色颗粒的概率。

DOI:10.16096/ki.nmgyxzz.2021.53.04.022毛囊角化病的治疗进展刘芳芳1▲,段妍b(1.内蒙古医科大学研究生学院,内蒙古呼和浩特010110;2.内蒙古自治区人民医院皮肤性病科,内蒙古呼和浩特010017)[摘要]毛囊角化病作为一种慢性皮肤病,临床病例比较少见,且成因受多方面影响,目前DD的治疗仍是一个难题,没有根治性的治疗方法。

本文通过对毛囊角化病的治疗方法进行总结,以便为日后的临床治疗提供思路。

[关键词]毛囊角化病;治疗[中图分类号]R751[文献标识码]A[论文编号]1004-0951(2021)04-0455-03毛囊角化病(Darier5s disease,简称DD)是一种遗传性角化病,表现为常染色体显性遗传。

该病以多发性角化丘疹、局灶性粘连丧失和异常角化为特征。

据估计,这种疾病的患病率为1:55000〜1:100 000,通常在青春期左右发病。

该病临床表型多样,其典型特征是中央躯干、屈曲、头皮和额部等脂溢区部位有疣状丘疹和斑块,严重者可伴有广泛的瘙痒、恶臭的结壳斑块、糜烂和水泡,同时可合并细菌、真菌和病毒等继发感染,甚至少数病例也可累及指甲和口腔黏膜。

阳光、高温、出汗和摩擦等往往会加剧症状。

DD的确切发病机制目前尚不清楚,有研究表明,DD的发生是位于12号染色体的ATP2A2基因发生突变,导致编码钙离子转运的肌浆网泵2亚型(SERCA2)的功能紊乱,包括ATP亲和力降低、钙亲和力丧失、影响ATP磷酸化、阻断去磷酸化和解偶联水平,最终,这些变化导致基底上表皮细胞之间的局部区域分离(棘皮松解)、基底上裂解和异常角化不良(异常角化)及圆形角化不良角质形成细胞⑴2】。

目前尚无有效根治DD的方法,大多数病例是通过症状治疗的。

但总的来说主要分为两大类,即药物疗法和非药物疗法。

1药物疗法1.1维甲酸类一般来说,维甲酸对角质形成细胞具有抑制增殖作用,从而调节角质形成细胞分化。

第9章角化与萎缩性性皮肤病毛囊角化病(Keratosis follicularis)本病又名Darier病, Darier-White综合征。

发病原因与遗传有关,目前已确定其致病基因位于12q23-24,由于ATP2A2基因突变所致。

该基因编码肌内质网ATP酶2型,这是一种在上皮细胞内高表达的酶,其功能是将细胞浆内钙离子泵入内质网。

其功能的缺陷导致钙离子依赖的细胞间粘附因子的异常,致使上皮细胞结构与功能受损。

因此本病可以累及皮肤或粘膜上皮,并非毛囊性疾病。

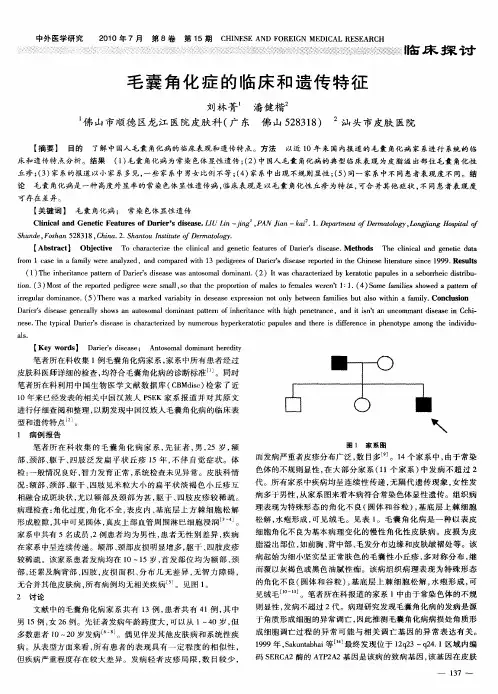

【诊断】1.发病规律:本病属于常染色体遗传,男女发病机会相等。

个别患者为散发。

一般在青春期前起病,病情夏季加重,日晒诱发病情加重,冬季减轻。

病情加重时在腋下、股内侧等多汗摩擦皱褶部位出现糜烂、结痂,有较多脓性分泌物产生臭味。

2.皮肤损害(1)好发部位:皮肤损害好发生在皮脂溢出部位,如头皮、前额、鼻两侧、颈部、上胸背部、腋下、腹股沟、臀沟和外阴等处。

皮损多呈对称分布。

少数患者皮疹局限或呈线状分布。

(2)皮损特点:初发病时表现毛囊性丘疹,细小、坚实。

逐渐增大成疣状增生的斑块,表面粗糙、有棕黄色或污灰色皮损,表面有油腻性结痂或鳞屑。

揭除表面结痂形成漏斗状小凹。

(3)可发生甲损害,出现甲下角化过度、甲脆弱碎裂、缺损。

或存在白色或红色纵纹。

3.粘膜损害特点:常有口腔粘膜损害,表现为舌与齿龈的白色小丘疹和糜烂。

也可以累及口咽、食道、肛门或直肠粘膜。

4.自觉症状:患者无明显不适症状,或仅有轻度瘙痒,皮损破溃时自觉疼痛。

5.组织病理显示表皮角化不良,可见圆体和谷粒。

基层上方棘层松解,形成不规则绒毛。

表皮内可见乳头瘤样增生、棘层肥厚、角化过度。

真皮内可见慢性炎症细胞浸润。

【鉴别诊断】1.黑棘皮病:皱褶部位色素加深,有天鹅绒样乳头瘤增生。

2.融合性网状乳头瘤病:皮损主要发生在上胸背部,外形为低平的褐色斑丘疹。

3.家族性良性慢性天疱疮:皮损分布部位主要在容易摩擦部位,如腋下、腹股沟等处,可见水疱和糜烂面形成。