伤寒论方115首

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:1

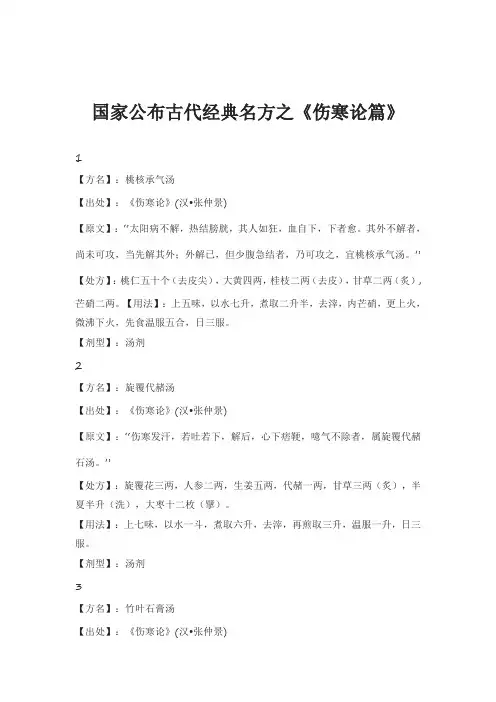

国家公布古代经典名方之《伤寒论篇》1【方名】:桃核承气汤【出处】:《伤寒论》(汉•张仲景)【原文】:“太阳病不解,热结膀胱,其人如狂,血自下,下者愈。

其外不解者,尚未可攻,当先解其外;外解已,但少腹急结者,乃可攻之,宜桃核承气汤。

”【处方】:桃仁五十个(去皮尖),大黄四两,桂枝二两(去皮),甘草二两(炙),芒硝二两。

【用法】:上五味,以水七升,煮取二升半,去滓,内芒硝,更上火,微沸下火,先食温服五合,日三服。

【剂型】:汤剂2【方名】:旋覆代赭汤【出处】:《伤寒论》(汉•张仲景)【原文】:“伤寒发汗,若吐若下,解后,心下痞鞕,噫气不除者,属旋覆代赭石汤。

”【处方】:旋覆花三两,人参二两,生姜五两,代赭一两,甘草三两(炙),半夏半升(洗),大枣十二枚(擘)。

【用法】:上七味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服。

【剂型】:汤剂3【方名】:竹叶石膏汤【出处】:《伤寒论》(汉•张仲景)【原文】:“伤寒解后,虚羸少气,气逆欲吐,竹叶石膏汤主之。

”【处方】:竹叶二把,石膏一斤,半夏半升(洗),麦门冬一升(去心),人参二两,甘草二两(炙),粳米半斤。

【用法】:上七味,以水一斗,煮取六升,去滓,内粳米,煮米熟,汤成去米,温服一升,日三服。

【剂型】:汤剂4【方名】:麻黄汤【出处】:《伤寒论》(汉•张仲景)【原文】:“①太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风无汗而喘者,麻黄汤主之。

②太阳病,脉浮紧,无汗,发热,身疼痛,八九日不解,表证仍在,此当复发汗。

服汤已,微除,其人发烦目瞑,剧者必衄,衄乃解。

所以然者,阳气重故也,宜麻黄汤。

③脉浮而紧,浮则为风,紧则为寒,风则伤卫,寒则伤荣,荣卫俱病,骨节烦疼,可发其汗,宜麻黄汤。

”【处方】:麻黄三两(去节),桂枝二两(去皮),甘草一两(炙),杏仁七十个(去皮尖)。

【用法】:上四味,以水九升,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取二升半,去滓,温服八合,覆取微似汗,不须啜粥,余如桂枝法将息。

伤寒论113方完整版1.桂枝汤【原文】太阳中风,阳浮而阴弱,阳浮者,热自发,阴弱者,汗自出,啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

【组成】桂枝三两、芍药三两、炙甘草二两、生姜三两、大枣十二枚【功用】解肌发表,调和营卫。

【煎法】右五味,咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。

【方歌】桂枝汤治太阳风,芍药甘草姜枣同。

解肌发表调营卫,表虚有汗此为功。

2.桂枝加桂汤【原文】烧针令其汗,针处被寒,核起而赤者,必发奔豚。

气从少腹上冲心者,灸其核上各一壮,与桂枝加桂汤,更加桂二两也。

【组成】桂枝五两、芍药三两、生姜三两、炙甘草二两、大枣十二枚。

【功用】温阳祛寒,平冲降逆。

【煎法】右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

3.桂枝加芍药汤【原文】本太阳病,医反下之,因尔腹满时痛者,属太阴也,桂枝加芍药汤主之;大实痛者,桂枝加大黄汤主之。

【组成】桂枝三两、芍药六两、炙甘草二两、大枣十二枚、生姜三两。

【功用】温脾和中,缓急止痛。

【煎法】右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温分三服。

4.桂枝加大黄汤【组成】桂枝三两、大黄二两、芍药六两、生姜三两、炙甘草二两、大枣十二枚【功用】发表疏里,外解太阳之表,内攻太阴之里实。

【煎法】右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

5.桂枝加厚朴杏子汤【原文】太阳病,下之,微喘者,表未解故也,桂枝加厚朴杏子汤主之。

【组成】桂枝三两、炙甘草二两、生姜三两、芍药三两、大枣十二枚、厚朴二两、杏仁五十枚。

【功用】解肌发表,降气平喘。

【煎法】右七味,以水七升,微火煮取三升,去滓,温服一升,覆,取微似汗。

6.桂枝加附子汤【原文】太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。

【组成】桂枝三两、芍药三两、炙甘草三两、生姜三两、大枣十二枚、炮附子一枚。

【功用】温经复阳,固表驱风,复阳敛液。

【煎法】右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

刘渡舟伤寒论方剂歌诀刘渡舟是明代医学家,在传统中医学领域有着重要的贡献。

他对于伤寒论的研究极为深入,总结了许多方剂,并将其编成了一首歌诀,以便于医生和学生记忆和应用。

以下是刘渡舟伤寒论方剂歌诀的内容及其拓展:一、桂枝汤汤以桂枝为君,人参辅助调和。

麻黄散外,甘草调味去毒。

芍药厚土,生姜发表散寒。

加上大枣,四君合力定风。

桂枝汤是伤寒治疗中最基本的方剂之一。

它以桂枝为主要药物,具有温阳解表的作用。

人参能助桂枝温补阳气,提高患者的抵抗力。

麻黄则能散寒解表,甘草则具有调味作用,并能缓解药物的副作用。

芍药具有厚土作用,能够调节脾胃功能,而生姜和大枣则有助于散寒祛湿。

二、葛根汤葛根解表去风寒,麻黄辣草散寒邪。

桂枝生姜温阳气,甘草调和降毒要。

芍药厚土养脾胃,大枣和枳壳治疗结。

葛根汤是一种温和的解表方剂,适用于阳气虚寒的伤寒病。

葛根具有解表散寒的作用,能够缓解发热、寒战等症状。

麻黄和辣草具有散寒作用,能够提高患者的体温。

桂枝和生姜能够温阳散寒,甘草则具有调和作用。

芍药能够养护脾胃,大枣和枳壳则有助于治疗肠胃问题。

三、四逆汤四逆汤治寒痰干,麻黄杏仁金银花。

苦杏桔梗解痰瘀,炙甘草降逆邪。

薄荷生姜解表散,大枣附子救命奇。

四逆汤适用于寒痰干咳嗽的伤寒患者。

麻黄和杏仁能够散寒化痰,金银花则有清热解毒作用。

苦杏和桔梗能够解痰瘀,炙甘草则能够降逆邪。

薄荷和生姜能够解表散寒,大枣和附子则是救命奇药。

刘渡舟伤寒论方剂歌诀总结了几种经典的方剂,这些方剂在临床实践中被广泛应用。

通过歌诀的形式,方剂的应用和药物组合更容易被记忆和应用。

这一歌诀为中医学的传承和发展做出了重要贡献。

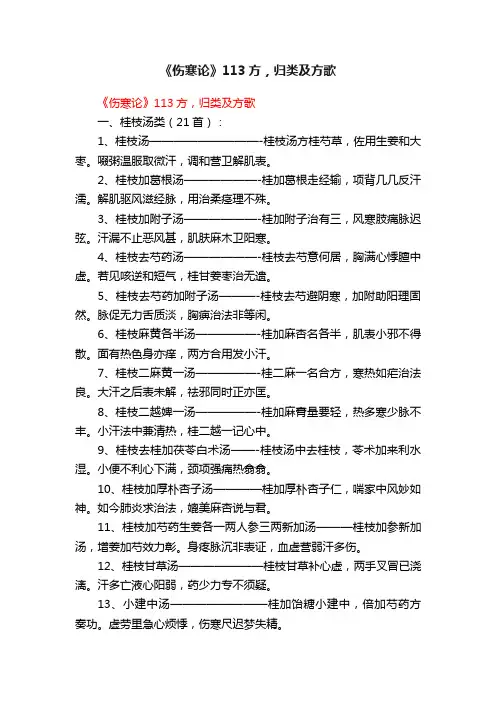

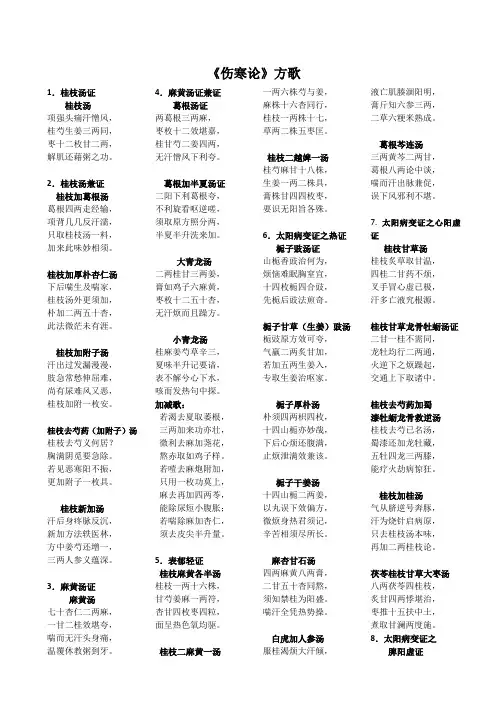

《伤寒论》113方,归类及方歌《伤寒论》113方,归类及方歌一、桂枝汤类(21首):1、桂枝汤—————————-桂枝汤方桂芍草,佐用生姜和大枣。

啜粥温服取微汗,调和营卫解肌表。

2、桂枝加葛根汤——————-桂加葛根走经输,项背几几反汗濡。

解肌驱风滋经脉,用治柔痉理不殊。

3、桂枝加附子汤——————-桂加附子治有三,风寒肢痛脉迟弦。

汗漏不止恶风甚,肌肤麻木卫阳寒。

4、桂枝去芍药汤——————-桂枝去芍意何居,胸满心悸膻中虚。

若见咳逆和短气,桂甘姜枣治无遗。

5、桂枝去芍药加附子汤———-桂枝去芍避阴寒,加附助阳理固然。

脉促无力舌质淡,胸痹治法非等闲。

6、桂枝麻黄各半汤—————-桂加麻杏名各半,肌表小邪不得散。

面有热色身亦痒,两方合用发小汗。

7、桂枝二麻黄一汤—————-桂二麻一名合方,寒热如疟治法良。

大汗之后表未解,祛邪同时正亦匡。

8、桂枝二越婢一汤—————-桂加麻膏量要轻,热多寒少脉不丰。

小汗法中兼清热,桂二越一记心中。

9、桂枝去桂加茯苓白术汤——-桂枝汤中去桂枝,苓术加来利水湿。

小便不利心下满,颈项强痛热翕翕。

10、桂枝加厚朴杏子汤————桂加厚朴杏子仁,喘家中风妙如神。

如今肺炎求治法,媲美麻杏说与君。

11、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤———桂枝加参新加汤,增姜加芍效力彰。

身疼脉沉非表证,血虚营弱汗多伤。

12、桂枝甘草汤———————桂枝甘草补心虚,两手叉冒已浇漓。

汗多亡液心阳弱,药少力专不须疑。

13、小建中汤————————桂加饴糖小建中,倍加芍药方奏功。

虚劳里急心烦悸,伤寒尺迟梦失精。

14、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤————桂枝去芍恐助阴,痰水犯心狂躁纷。

龙牡安神桂枝助,蜀漆涤饮有奇勋。

15、桂枝加桂汤———————桂枝加桂剂量增,奔豚冲心来势凶。

平冲降逆解外寒,补心代肾立奇功。

16、桂枝甘草龙骨牡蛎汤———桂枝甘草组成方,龙牡加入安神良。

心悸同时兼烦躁,补阳宁心效果彰。

17、桂枝附子汤———————桂枝附子寒痹痛,去芍加附量要重。

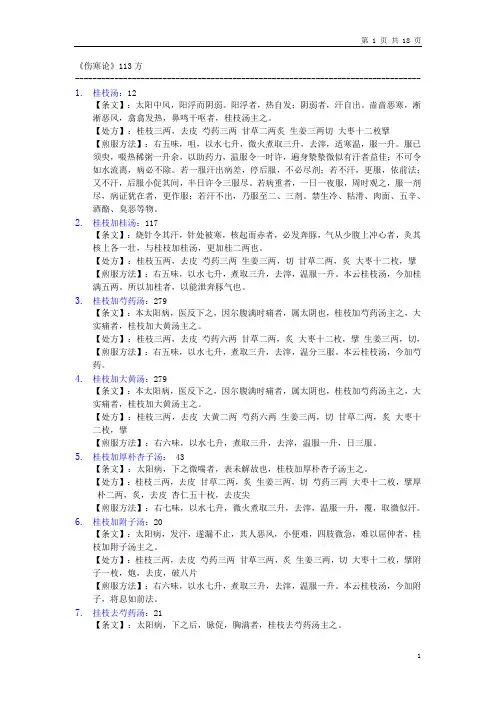

《伤寒论》113方------------------------------------------------------------------------------- 1.桂枝汤:12【条文】:太阳中风,阳浮而阴弱。

阳浮者,热自发;阴弱者,汗自出。

啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之。

【处方】:桂枝三两,去皮芍药三两甘草二两炙生姜三两切大枣十二枚擘【煎服方法】:右五味,咀,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。

服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力,温服令一时许,遍身漐漐微似有汗者益佳;不可令如水流离,病必不除。

若一服汗出病差,停后服,不必尽剂;若不汗,更服,依前法;又不汗,后服小促其间,半日许令三服尽。

若病重者,一日一夜服,周时观之,服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出,乃服至二、三剂。

禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

2.桂枝加桂汤:117【条文】:烧针令其汗,针处被寒,核起而赤者,必发奔豚,气从少腹上冲心者,灸其核上各一壮,与桂枝加桂汤,更加桂二两也。

【处方】:桂枝五两,去皮芍药三两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘【煎服方法】:右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

本云桂枝汤,今加桂满五两。

所以加桂者,以能泄奔豚气也。

3.桂枝加芍药汤:279【条文】:本太阳病,医反下之,因尔腹满时痛者,属太阴也,桂枝加芍药汤主之,大实痛者,桂枝加大黄汤主之。

【处方】:桂枝三两,去皮芍药六两甘草二两,炙大枣十二枚,擘生姜三两,切,【煎服方法】:右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温分三服。

本云桂枝汤,今加芍药。

4.桂枝加大黄汤:279【条文】:本太阳病,医反下之,因尔腹满时痛者,属太阴也,桂枝加芍药汤主之,大实痛者,桂枝加大黄汤主之。

【处方】:桂枝三两,去皮大黄二两芍药六两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘【煎服方法】:右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

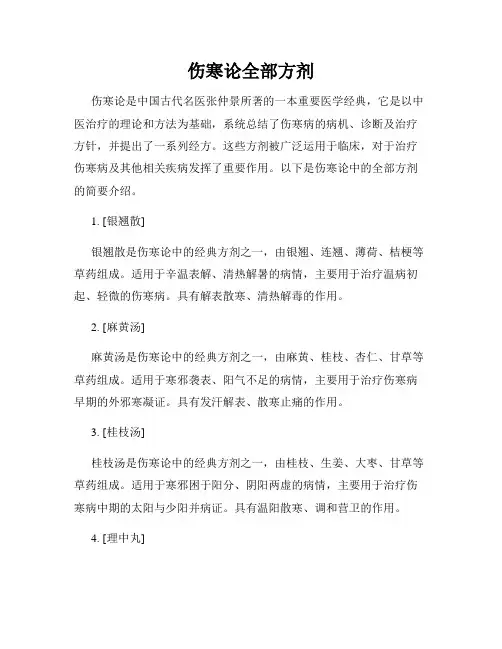

伤寒论全部方剂伤寒论是中国古代名医张仲景所著的一本重要医学经典,它是以中医治疗的理论和方法为基础,系统总结了伤寒病的病机、诊断及治疗方针,并提出了一系列经方。

这些方剂被广泛运用于临床,对于治疗伤寒病及其他相关疾病发挥了重要作用。

以下是伤寒论中的全部方剂的简要介绍。

1. [银翘散]银翘散是伤寒论中的经典方剂之一,由银翘、连翘、薄荷、桔梗等草药组成。

适用于辛温表解、清热解暑的病情,主要用于治疗温病初起、轻微的伤寒病。

具有解表散寒、清热解毒的作用。

2. [麻黄汤]麻黄汤是伤寒论中的经典方剂之一,由麻黄、桂枝、杏仁、甘草等草药组成。

适用于寒邪袭表、阳气不足的病情,主要用于治疗伤寒病早期的外邪寒凝证。

具有发汗解表、散寒止痛的作用。

3. [桂枝汤]桂枝汤是伤寒论中的经典方剂之一,由桂枝、生姜、大枣、甘草等草药组成。

适用于寒邪困于阳分、阴阳两虚的病情,主要用于治疗伤寒病中期的太阳与少阳并病证。

具有温阳散寒、调和营卫的作用。

4. [理中丸]理中丸是伤寒论中的经典方剂之一,由人参、白术、甘草等草药组成。

适用于阳气不振、脾胃虚寒的病情,主要用于治疗伤寒病后期的阳气亏虚证。

具有健脾温中、升阳固表的作用。

5. [防己地黄丸]防己地黄丸是伤寒论中的经典方剂之一,由防己、生地、知母、炙甘草等草药组成。

适用于伤寒病后期,阴阳两虚,营卫失和的病情。

具有滋阴养血、调和营卫的作用。

6. [四逆汤]四逆汤是伤寒论中的经典方剂之一,由附子、桂枝、白术、干姜等草药组成。

适用于阴盛阳亡的病情,主要用于治疗伤寒病重证候中的阴阳离决证。

具有温阳救逆、益气养血的作用。

7. [五苓散]五苓散是伤寒论中的经典方剂之一,由茯苓、猪苓、泽泻、白术、芡实等草药组成。

适用于阳气不足,水湿停聚的病情,主要用于治疗伤寒病后期的湿困脾阳证。

具有渗利湿浊、健脾利水的作用。

8. [小柴胡汤]小柴胡汤是伤寒论中的经典方剂之一,由柴胡、黄芩、半夏、人参等草药组成。

适用于表里不解的病情,主要用于治疗伤寒病中期的柴胡疏肝证。

一、桂枝汤:二、桂枝加葛根汤:三、桂枝加附子汤:桂枝汤方桂芍草,桂加葛根走经输,桂加附子治有三, 佐用生姜和大枣。

项背几几反汗濡。

风寒肢痛脉迟弦。

啜粥温服取微汗,解肌驱风滋经脉,汗漏不止恶风甚, 调和营卫解肌表。

用治柔痉理不殊。

肌肤麻木卫阳寒。

四、桂枝去芍药汤:五、桂枝去芍加附子汤:六、桂枝麻黄各半汤:桂枝去芍意何居,桂枝去芍避阴寒,桂加麻杏名各半,胸满心悸膻中虚。

加附助阳理固然。

肌表小邪不得散。

若见咳逆和短气,脉促无力舌质淡,面有热色身亦痒,桂甘姜枣治无遗。

胸痹治法非等闲。

两方合用发小汗。

七、桂枝二麻黄一汤:八、桂枝二越婢一汤:九、桂枝去桂加茯苓白术汤:桂二麻一名合方,桂加麻膏量要轻,桂枝汤中去桂枝,寒热如疟治法良。

热多寒少脉不丰。

苓术加来利水湿。

大汗之后表未解,小汗法中兼清热,小便不利心下满,去邪同时正亦匡。

桂二越一记心中。

颈项强痛热翕翕。

十、桂枝加厚朴杏子汤:十一、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤:十二、桂枝甘草汤:桂加厚朴杏子仁,桂枝加参新加汤,桂枝甘草补心虚,喘家中风妙如神。

增姜加芍效力彰。

两手叉冒已浇漓。

如今肺炎求治法,身疼脉沉非表证,汗多亡液心阳弱,媲美麻杏说与君。

血虚营弱汗多伤。

药少力专不须疑。

十三、小建中汤:十四、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤:十五、桂枝加桂汤:桂加饴糖小建中,桂枝去芍恐助阴,桂枝加桂剂量增,倍加芍药方奏功。

痰水犯心狂躁纷。

奔豚冲心来势凶。

虚劳里急心烦悸,龙牡安神桂枝助,平冲降逆解外寒,伤寒尺迟梦失精。

蜀漆涤饮有奇勋。

补心代肾立奇功。

十六、桂枝甘草龙骨牡蛎汤:十七、桂枝附子汤:十八、去桂加白术汤:桂枝甘草组成方,桂枝附子寒痹痛,去桂加术大便硬,龙牡加入安神良。

去芍加附量要重。

寒湿相搏身疼痛。

心悸同时兼烦躁,扶阳散寒应兼顾,术附姜枣加甘草,补阳宁心效果彰。

脉浮虚涩是其应。

三阴都尽冒始应。

伤寒方歌汇总桂枝汤类方歌(二十一首)麻黄附子细辛汤 对过敏性鼻炎可以说是特效十九、桂枝加芍药汤:二十、桂枝加大黄汤:二十一、桂枝人参汤:桂枝加芍腹痛诊,桂枝大黄治腹痛,人参汤方即理中,此病原来属太阴。

《伤寒论》方歌1.桂枝汤证桂枝汤项强头痛汗憎风,桂芍生姜三两同,枣十二枚甘二两,解肌还藉粥之功。

2.桂枝汤兼证桂枝加葛根汤葛根四两走经输,项背几几反汗濡,只取桂枝汤一料,加来此味妙相须。

桂枝加厚朴杏仁汤下后喘生及喘家,桂枝汤外更须加,朴加二两五十杏,此法微茫未有涯。

桂枝加附子汤汗出过发漏漫漫,肢急常愁伸屈难,尚有尿难风又恶,桂枝加附一枚安。

桂枝去芍药(加附子)汤桂枝去芍义何居?胸满阴觅要急除。

若见恶寒阳不振,更加附子一枚具。

桂枝新加汤汗后身疼脉反沉,新加方法轶医林,方中姜芍还增一,三两人参义蕴深。

3.麻黄汤证麻黄汤七十杏仁二两麻,一甘二桂效堪夸,喘而无汗头身痛,温覆休教粥到牙。

4.麻黄汤证兼证葛根汤证两葛根三两麻,枣枚十二效堪嘉,桂甘芍二姜四两,无汗憎风下利夸。

葛根加半夏汤证二阳下利葛根夸,不利旋看呕逆嗟,须取原方照分两,半夏半升洗来加。

大青龙汤二两桂甘三两姜,膏如鸡子六麻黄,枣枚十二五十杏,无汗烦而且躁方。

小青龙汤桂麻姜芍草辛三,夏味半升记要谙,表不解兮心下水,咳而发热句中探。

加减歌:若渴去夏取萎根,三两加来功亦壮,微利去麻加荛花,熬赤取如鸡子样。

若噎去麻炮附加,只用一枚功莫上,麻去再加四两苓,能除尿短小腹胀;若喘除麻加杏仁,须去皮尖半升量。

5.表郁轻证桂枝麻黄各半汤桂枝一两十六株,甘芍姜麻一两符,杏甘四枚枣四粒,面呈热色氧均驱。

桂枝二麻黄一汤一两六株芍与姜,麻株十六杏同行,桂枝一两株十七,草两二株五枣匡。

桂枝二越婢一汤桂芍麻甘十八株,生姜一两二株具,膏株甘四四枚枣,要识无阳旨各殊。

6.太阳病变证之热证栀子豉汤证山栀香豉治何为,烦恼难眠胸窒宜,十四枚栀四合豉,先栀后豉法煎奇。

栀子甘草(生姜)豉汤栀豉原方效可夸,气羸二两炙甘加,若加五两生姜入,专取生姜治呕家。

栀子厚朴汤朴须四两枳四枚,十四山栀亦妙哉,下后心烦还腹满,止烦泄满效兼该。

栀子干姜汤十四山栀二两姜,以丸误下效偏方,微烦身热君须记,辛苦相须尽所长。

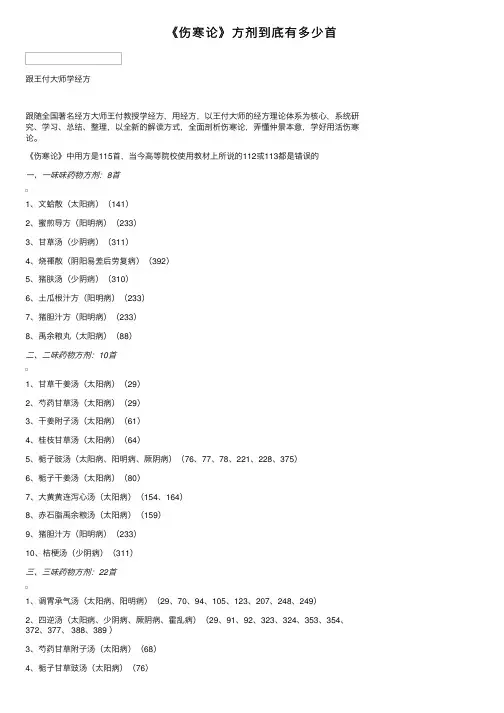

《伤寒论》⽅剂到底有多少⾸跟王付⼤师学经⽅跟随全国著名经⽅⼤师王付教授学经⽅,⽤经⽅,以王付⼤师的经⽅理论体系为核⼼,系统研究、学习、总结、整理,以全新的解读⽅式,全⾯剖析伤寒论,弄懂仲景本意,学好⽤活伤寒论。

《伤寒论》中⽤⽅是115⾸,当今⾼等院校使⽤教材上所说的112或113都是错误的⼀、⼀味味药物⽅剂:8⾸1、⽂蛤散(太阳病)(141)2、蜜煎导⽅(阳明病)(233)3、⽢草汤(少阴病)(311)4、烧褌散(阴阳易差后劳复病)(392)5、猪肤汤(少阴病)(310)6、⼟⽠根汁⽅(阳明病)(233)7、猪胆汁⽅(阳明病)(233)8、禹余粮丸(太阳病)(88)⼆、⼆味药物⽅剂:10⾸1、⽢草⼲姜汤(太阳病)(29)2、芍药⽢草汤(太阳病)(29)3、⼲姜附⼦汤(太阳病)(61)4、桂枝⽢草汤(太阳病)(64)5、栀⼦豉汤(太阳病、阳明病、厥阴病)(76、77、78、221、228、375)6、栀⼦⼲姜汤(太阳病)(80)7、⼤黄黄连泻⼼汤(太阳病)(154、164)8、⾚⽯脂禹余粮汤(太阳病)(159)9、猪胆汁⽅(阳明病)(233)10、桔梗汤(少阴病)(311)三、三味药物⽅剂:22⾸1、调胃承⽓汤(太阳病、阳明病)(29、70、94、105、123、207、248、249)2、四逆汤(太阳病、少阴病、厥阴病、霍乱病)(29、91、92、323、324、353、354、372、377、 388、389 )3、芍药⽢草附⼦汤(太阳病)(68)4、栀⼦⽢草豉汤(太阳病)(76)5、栀⼦⽣姜豉汤(太阳病)(76)6、栀⼦厚朴汤(太阳病)(79)7、⼤陷胸汤(太阳病)(134、135、136、137)8、⼩陷胸汤(太阳病)(138)9、三物⽩散(太阳病)(141)10、⽠蒂散(太阳病、厥阴病)(166、355)11、⼩承⽓汤(阳明病、厥阴病)(208、209、213、214、250、251、374)12、茵陈蒿汤(阳明病)(236、260)13、栀⼦柏⽪汤(阳明病)(261)14、⿇黄细⾟附⼦汤(少阴病)(301)15、⿇黄附⼦⽢草汤(少阴病)(302)16、桃花汤(少阴病)(306、307)17、猪肤汤(少阴病)(310)18、苦酒汤(少阴病)(312)19、半夏散及汤(少阴病)(313)20、⽩通汤(少阴病)(314、315)21、通脉四逆汤(少阴病)(317、370)22、枳实栀⼦豉汤(阴阳易差后劳复病)(393)四、四味药物⽅剂:23⾸1、桂枝去芍药汤(太阳病)(21)2、葛根芩连汤(太阳病)(34)3、⿇黄汤(太阳病、阳明病)(35、36、37、46、51、52、55、235)4、⿇黄杏仁⽢草⽯膏汤(太阳病)(63、162)5、茯苓桂枝⽢草⼤枣汤(太阳病)(65)6、茯苓桂枝⽩术⽢草汤(太阳病)(67)7、茯苓⽢草汤(太阳病、厥阴病)(73、356)8、桂枝⽢草龙⾻牡蛎汤(太阳病)(118)9、抵当汤(太阳病、阳明病)(124、125、237、257)10、抵当丸(太阳病)(126)11、⼗枣汤(太阳病)(152)12、附⼦泻⼼汤(太阳病)(155)13、黄芩汤(太阳病)(172)14、⽢草附⼦汤(太阳病)(175)15、⽩虎汤(太阳病、阳明病、厥阴病)(176、219、350)16、⼤承⽓汤(阳明病、少阴病)(212、217、220、238、239、241、251、252、253、254、255、256、320、321、322)17、吴茱萸汤(阳明病、少阴病、厥阴病)(243、309、378)18、四逆散(少阴病)(318)19、⼲姜黄芩黄连⼈参汤(厥阴病)(348)20、⽩头翁汤(厥阴病)(371)21、四逆加⼈参汤(霍乱病)(385)22、理中丸/汤(霍乱病)(386、396)23、通脉四逆加猪胆汁汤(霍乱病)(390)24、⼟根⽠散五、五味药物⽅剂:17⾸1、桂枝汤(太阳病、阳明病、太阴病、霍乱病)(12、13、15、16、17、19、24、28、42、44、45、53、54、56、57、91、95、234、240、276、387)2、桂枝去芍药加附⼦汤(太阳病)(22)3、⽩虎加⼈参汤(太阳病、阳明病)(26、168、169、170、222)4、厚朴⽣姜半夏⽢草⼈参汤(太阳病)(66)5、茯苓四逆汤(太阳病)(69)6、五苓散(太阳病、霍乱病)(71、72、73、74、141、386)7、真武汤(太阳病、少阴病)(82、316)8、桃核承⽓汤(太阳病)(106)9、桂枝加桂汤(太阳病)(117)10、桂枝⼈参汤(太阳病)(163)11、桂枝附⼦汤(太阳病)(174)12、桂枝附⼦去桂加⽩术汤(太阳病)(174)13、猪苓汤(阳明病、少阴病)(223、224、319)14、桂枝加芍药汤(太阴病)(279)15、黄连阿胶汤(少阴病)(303)16、附⼦汤(少阴病)(304、305)17、⽩通加猪胆汁汤(少阴病)(315)六、六味药物⽅剂:9⾸1、桂枝加附⼦汤(太阳病)(20)2、桂枝去桂加茯苓⽩术汤(太阳病)(28)3、桂枝加芍药⽣姜各⼀两⼈参三两新加汤(太阳病)(62)4、⼩建中汤(太阳病)(100、102)5、⼤陷胸汤(太阳病)(131)6、⽢草泻⼼汤(太阳病)(158)*8、⿇⼦仁丸(阳明病)(247)9、桂枝加⼤黄汤(太阴病)(279)七、七味药物⽅剂:15⾸1、桂枝加葛根汤(太阳病)(14)*2、桂枝加厚朴杏⼦汤(太阳病)(18、43)3、桂枝⿇黄各半汤(太阳病)(23)4、桂枝⼆⿇黄⼀汤(太阳病)(25)5、桂枝⼆越婢⼀汤(太阳病)(27)6、葛根汤(太阳病)(31、32)7、⼤青龙汤(太阳病)(38、39)8、⼩柴胡汤(太阳病、阳明病、少阳病、阴阳易差后劳复病)(96、97、98、99、100、101、103、144、148、229、230、231、232、266、394)9、桂枝去芍药加蜀漆龙⾻牡蛎汤救逆汤(太阳病)(112)10、柴胡桂枝⼲姜汤(太阳病)(147)11、旋覆代赭汤(太阳病)(161)12、黄连汤(太阳病)(173)13、当归四逆汤(厥阴病)(351)14、牡蛎泽泻散(阴阳易差后劳复病)(395)15、⽵叶⽯膏汤(阴阳易差后劳复病)(397)⼋、⼋味药物⽅剂: 5⾸1、葛根加半夏汤(太阳病)(33)2、⼩青龙汤(太阳病)(40、41)3、柴胡加芒硝汤(太阳病)(104)4、⽣姜泻⼼汤(太阳病)(157)5、⿇黄连轺⾚⼩⾖汤(阳明病)(262)九、九味药物⽅剂:2⾸1、柴胡桂枝汤(太阳病)(146)2、当归四逆加吴茱萸⽣姜汤(厥阴病)(352)⼗、⼗味药物⽅剂:2⾸1、炙⽢草汤(太阳病)(177)2、乌梅丸(厥阴病)(338)⼗⼀、⼗⼆味药物⽅剂:1⾸⼗⼆、⼗四味药物⽅剂:1⾸1、⿇黄升⿇汤(厥阴病)(357)《伤寒论》背诵条⽂1.太阳之为病,脉浮,头项强痛⽽恶寒。

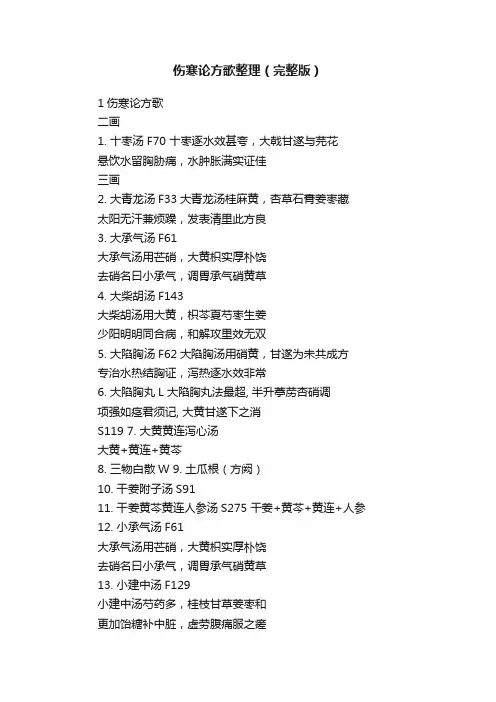

伤寒论方歌整理(完整版)1伤寒论方歌二画1. 十枣汤F70 十枣逐水效甚夸,大戟甘遂与芫花悬饮水留胸胁痛,水肿胀满实证佳三画2. 大青龙汤F33大青龙汤桂麻黄,杏草石膏姜枣藏太阳无汗兼烦躁,发表清里此方良3. 大承气汤F61大承气汤用芒硝,大黄枳实厚朴饶去硝名曰小承气,调胃承气硝黄草4. 大柴胡汤F143大柴胡汤用大黄,枳芩夏芍枣生姜少阳明明同合病,和解攻里效无双5. 大陷胸汤F62大陷胸汤用硝黄,甘遂为未共成方专治水热结胸证,泻热逐水效非常6. 大陷胸丸L 大陷胸丸法最超, 半升葶苈杏硝调项强如痉君须记, 大黄甘遂下之消S119 7. 大黄黄连泻心汤大黄+黄连+黄芩8. 三物白散W 9. 土瓜根(方阙)10. 干姜附子汤S9111. 干姜黄芩黄连人参汤S275 干姜+黄芩+黄连+人参12. 小承气汤F61大承气汤用芒硝,大黄枳实厚朴饶去硝名曰小承气,调胃承气硝黄草13. 小建中汤F129小建中汤芍药多,桂枝甘草姜枣和更加饴糖补中脏,虚劳腹痛服之瘥14. 小青龙汤F80小青龙汤最有功,风寒束表饮停胸姜桂麻黄芍药甘,细辛半夏五味同15. 小柴胡汤F80小柴胡汤和解功,半夏人参甘草从更用黄芩加姜枣,少阳百病此为宗16. 小陷胸汤F329小陷胸汤连夏蒌,宽胸散结涤痰优痰热内结痞满痛,苔黄脉滑此方求四画17. 五苓散F30418. 文蛤散W五苓散治太阳府,泽泻白术与二苓温阳化气添桂枝,利便解表治水停文蛤散文蛤五两三物白散贝桔巴,涌吐痰实寒积下19. 乌梅丸11乌梅丸用细辛桂,黄连黄柏及当归30. 白通汤W 人参椒姜加附子,清上温下又安蛔白通汤为干姜附,加葱四茎分再服五画31. 白通加猪胆汁汤W白通加胆汁一合,尿五合同白通汤20. 甘草汤S26232. 生姜泻心汤S125 21. 甘草泻心汤方88生姜+半夏泻心汤甘草泻心黄连芩,干姜甘草与人参33. 瓜蒂散方354大枣和之治虚痞,辛开苦降效如神瓜蒂散中赤小豆,豆鼓汁调酸苦凑22. 甘草干姜汤S95逐邪涌吐功最捷,胸脘痰食服之瘳23. 甘草附子汤L34. 半夏泻心汤方88甘草附子汤四味, 桂枝白术药方备半夏泻心黄连芩,干姜甘草与人参骨节掣痛不可近, 恶风短气阳虚最大枣和之治虚痞,辛开苦降效如神24. 四逆散方8435. 半夏散及汤W 四逆散里用柴胡,芍药枳实甘草须半夏散及夏桂草,等分合寸匕日三此是阳郁成厥逆,疏肝理脾奏效奇六画25. 四逆汤S241炙甘草二两,干姜一两半,附子一枚36. 芍药甘草汤S95 26. 四逆加人参汤S30937. 芍药甘草附子汤S97四逆汤+人参38. 当归四逆汤F136当归四逆桂芍枣,细辛甘草与通草27. 白虎汤F92白虎汤用石膏偎,知母甘草粳米陪血虚寒厥手足冷,煎服此方乐陶陶亦有加入人参者,躁烦热渴苔燥退39. 当归四逆加吴茱萸生姜汤S280 28. 白虎加人参汤F92当归四逆汤+吴茱萸+生姜白虎汤+人参40. 竹叶石膏汤F93竹叶石膏汤人参,麦冬半夏甘草珍29. 白头翁汤F111白头翁汤治热痢,黄连黄柏佐秦皮再加粳米同煎服,暑烦热渴脉虚寻清热解毒并凉血,赤多白少脓血医七画v1.0 可编辑可修改41. 赤石脂禹余粮汤S13151. 枳实栀子豉汤S315赤石脂+太一禹余粮52. 栀子豉汤S6842. 吴茱萸汤F13053. 栀子甘草豉汤S68吴茱萸汤人参枣,重用生姜温胃好54. 栀子生姜豉汤S68阳明寒呕少阴利,厥阴头痛皆能保55. 栀子厚朴汤S70 43. 附子汤C栀子+厚朴+枳实附子汤生附二枚,术宜四两主斯方56. 栀子干姜汤S72芍苓三两人参二,背冷脉沉身痛详57. 栀子柏皮汤F295茵陈蒿汤治阳黄,栀子大黄组成方44. 附子泻心汤S121栀子柏皮加甘草,茵陈四逆治阴黄附子+大黄黄连泻心汤45. 牡蛎泽泻散58. 茯苓四逆汤S92牡泽散漆栝楼根,葶苈商陆海藻均茯苓+四逆汤+人参八画59. 茯苓甘草汤Z茯苓甘草汤桂姜46. 抵当汤C60. 茯苓桂枝甘草大枣汤S83大黄三两抵当汤,里指冲任不指胱61. 茯苓桂枝白术甘草汤S85虻蛭桃仁各三十,攻其血下定其狂62. 茵陈蒿汤F295 47. 抵当丸C茵陈蒿汤治阳黄,栀子大黄组成方抵当丸即抵当汤, 捣药成丸煮水浆栀子柏皮加甘草,茵陈四逆治阴黄连渣服之只一颗, 缓攻瘀血正不伤十画48. 苦酒汤总结+C苦酒汤鸡子一枚,夏十四枚加苦酒63. 桂枝汤F36刀环棒壳煎三沸,咽痛频呑绝妙哉桂枝汤治太阳风,桂芍甘草姜枣同49. 炙甘草汤F163解肌发表调营卫,汗出恶风此方功炙甘草汤参姜桂,麦冬生地与麻仁64. 桂枝人参汤C 大枣阿胶加酒服,虚劳肺痿效如神人参汤即理中汤,九画桂枝+理中汤(参姜术草)干姜50. 厚朴生姜半夏甘草人参汤S8765. 桂枝加芍药汤同桂枝汤,芍药由三两改为六两S231桂枝附子汤去桂枝+白术80. 桂枝麻黄各半汤S5466. 桂枝加大黄汤S231麻黄汤+桂枝汤桂枝汤+大黄71. 桂枝二麻黄一汤S56 67. 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤麻黄汤+桂枝汤桂枝汤+人参S3782. 桂枝二越婢一汤S58 68. 桂枝加附子汤S33桂枝汤+越婢汤桂枝汤+附子越婢麻石姜草枣Z69. 桂枝加厚朴杏子汤S3183. 桃花汤Z桂枝汤+厚朴+杏仁桃花汤米赤石姜(无桃花)70. 桂枝加桂汤S8284. 桃核承气汤F243同桂枝汤,桂枝由三两改为五两桃核承气五般施,甘草硝黄并桂枝71. 桂枝加葛根汤S35瘀热互结小腹胀,如狂蓄血功最奇桂枝汤+葛根85. 桔梗汤S26272. 桂枝甘草汤S78桔梗+甘草73. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤S7986. 真武汤F31174. 桂枝去芍药汤S35真武汤壮肾中阳,茯苓术芍附生姜桂枝汤去芍药少阴腹痛有水气,悸眩水肿保安康75. 桂枝去芍药加附子汤S3687. 柴胡加龙骨牡蛎汤Z桂枝汤去芍药+附子柴胡龙骨牡蛎汤,半夏柴芩合大黄76. 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤S81桂苓参枣并生姜,再加龙牡与铅丹桂枝汤去芍药加蜀漆、牡蛎、龙骨88. 柴胡加芒硝汤S21677. 桂枝去桂加茯苓白术汤S142小柴胡汤+芒硝桂枝汤去桂枝+茯苓+白术89. 柴胡桂枝汤S210 78. 桂枝附子汤P36小柴胡汤+桂枝汤桂枝去芍药+附子90. 柴胡桂枝干姜汤L 79. 桂枝附子去桂加白术汤S146柴胡桂枝干姜汤,瓜蒌芩草牡蛎襄小便不利胸胁痛,寒热心烦服之康91. 调胃承气汤F61大承气汤用芒硝,大黄枳实厚朴饶去硝名曰小承气,调胃承气硝黄草92. 通脉四逆汤S242炙甘草二两,附子大者一枚干姜三两(强人可四两)93. 通脉四逆加猪胆汁汤S307四逆汤+猪胆汁水亏火炽烦不卧,滋阴降火自然康100. 猪肤汤C 猪肤斤许斗水煎,水煎减半滓须捐再投粉蜜熬香服,烦利咽痛胸满痊101. 猪苓汤猪苓汤用猪茯苓,泽泻滑石阿胶并小便不利兼烦渴,利水养阴热亦平102. 猪胆汁方C 蜜煎熟后样如饴,温纳肛门法本奇F30694. 烧裈散kūn S313 更有醋调胆汁灌,外通两法审谁宜妇人中裈,近隐处,取烧作灰。

【中医】名老中医伤寒论方歌括特别提示本篇内容仅限于中医临床医师辨证论治使用,禁止非医护人员采用,若因私自采用出现的任何后果,与本平台无关。

伤寒论总共有方112方,提到方歌基本想到的是《长沙方歌括》。

《长沙方歌括》是以韵文的方式总结整理的,而这篇文章的方歌是刘老按麻黄汤类、葛根汤类、抵挡汤类等类方形式总结的。

恰如标题所说,小编觉得这确实属于收藏下来背背背的类型啊~麻黄汤类方歌(八首)一、麻黄汤:麻黄汤治太阳寒,麻桂杏草四味联。

表实无汗头身疼,脉紧气喘更恶寒。

二、大青龙汤:大青麻杏石膏枣,桂姜相加七味好。

不汗焦躁身疼痛,饮流四肢肿胀讨。

三、小青龙汤:小青龙汤用麻黄,桂芍辛味与干姜。

半夏炙草同剂量,表寒里饮病为殃。

四、麻黄杏仁甘草石膏汤:麻杏石甘四味施,汗出而喘肺热居。

身热脉数证方是,不恶寒兮别桂枝。

五、麻黄连翘赤小豆汤:麻黄连翘赤豆汤,湿热兼表身发黄。

麻翘姜辛梓皮枣,杏仁赤豆煮潦浆。

六、麻黄细辛附子汤:麻黄细辛附子汤,太少两感用此方。

发热恶寒脉不起,温经解表有特长。

七、麻黄附子甘草汤:麻黄附子甘草汤,伤寒两感阳气伤。

此方本来无里症,助阳发汗保康乐。

八、麻黄升麻汤:麻黄升桂汤芍姜,知膏天冬苓术黄。

归蕤炙草十四味,寒热并用和阴阳。

葛根汤类方歌(三首)一、葛根汤:葛根桂枝加葛黄,无汗项背几几强。

二阳合病下利治,刚痉无汗角弓张。

二、葛根加半夏汤:葛根加夏病二阳,下利呕逆表邪强。

疏表解肌利肠胃,合病治法好思忖。

三、葛根黄芩黄连汤:葛根芩连加甘草,协热下利喘汗宝。

清热生津解表里,葛根用至八钱好。

抵当汤类方歌(三首)一、桃核承气汤:桃核承气硝黄草,桃仁桂枝五药讨。

太阳蓄血腹痛急,其人如狂成效好。

二、抵当汤:抵当汤顶事大黄,虻虫桃蛭力最强。

少腹硬满小方便,攻瘀逐热治发狂。

三、抵当丸:抵当丸即抵当汤,捣药成丸煮水浆。

连渣服之只一颗,缓攻瘀血正不伤。

栀子豉汤类方歌(七首)一、栀子豉汤:栀子豉汤治虚烦,懊憹倒置不得眠。

呕吐少气加姜草,胸窒结痛药不添。

伤寒论全部方剂1桂枝汤方:12条桂枝三两,去皮芍药三两甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘右五味,咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。

服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力,温服令一时许,遍身漐漐微似有汗者益佳;不可令如水流离,病必不除。

若一服汗出病差,停后服,不必尽剂;若不汗,更服,依前法;又不汗,后服小促其间,半日许令三服尽。

若病重者,一日一夜服,周时观之,服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出,乃服至二、三剂。

禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

2桂枝加桂汤方:117条桂枝五两,去皮芍药三两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

本云桂枝汤,今加桂满五两。

所以加桂者,以能泄奔豚气也。

3桂枝加芍药汤方:279条桂枝三两,去皮芍药六两甘草二两,炙大枣十二枚,擘生姜三两,切右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温分三服。

本云桂枝汤,今加芍药。

4桂枝加大黄汤方:279条桂枝三两,去皮大黄二两芍药六两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

5桂枝加厚朴杏子汤方:43条桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切芍药三两大枣十二枚,擘厚朴二两,炙,去皮杏仁五十枚,去皮尖右七味,以水七升,微火煮取三升,去滓,温服一升,覆,取微似汗。

6桂枝加附子汤方:20 桂枝三两,去皮芍药三两甘草三两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘附子一枚,炮,去皮,破八片右六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

本云桂枝汤,今加附子,将息如前法。

7挂枝去芍药汤方:21 桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘右四味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,本云桂枝汤,今去芍药,将息如前法。

8桂枝去芍药加附子汤方:22 桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘附子炮,去皮,破八片,一枚右五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

《伤寒论》全部方剂汇总及整理1 桂枝汤方:12条桂枝三两,去皮芍药三两甘草二两,炙生姜三两,切大枣十二枚,擘上五味,㕮咀(将药材咀嚼为小碎片)三味(芍药,甘草,桂枝),以水七升(1400ml),微火煮取三升(600ml),去滓,适寒温,服一升。

服已须臾,啜热稀粥一升余,以助药力,温服令一时许,遍身漐漐微似有汗者益佳(微汗);不可令如水流离(大汗淋漓),病必不除。

若一服汗出病差,停后服,不必尽剂;若不汗,更服,依前法;又不汗,后服小促其间,半日许令三服尽。

若病重者,一日一夜服,周时观之,服一剂尽,病证犹在者,更作服;若汗不出,乃服至二、三剂。

禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

擘即是掰。

张仲景表述中的很多词都是很原始和质朴。

桂枝去皮,历来有争议,因《伤寒论》里的内容被历代医家增补,修改,及部分遗失。

此药效果好的部分就是桂树的嫩枝尖,皮和木不分开的部分,如果皮和木分开了,就不是严格意义的桂枝了,皮里面的木头是几乎没有疗效的。

2 桂枝加桂汤方:117条桂枝五两,去皮芍药三两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘上五味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升。

本云桂枝汤,今加桂满五两。

所以加桂者,以能泄奔豚气也。

炙甘草是蜜烘制的甘草,是将蜂蜜放置锅内炼制,并加生甘草片均匀翻炒而成。

炙甘草为类圆形或椭圆形切片,表面为红褐色或者灰棕色,微有光泽,切面为黄色至深黄色,性温、味甘。

炙甘草补中最速,并非为今日多见的中和之用。

3 桂枝加芍药汤方:279条桂枝三两,去皮芍药六两甘草二两,炙大枣十二枚,擘生姜三两,切上五味,以水七升,煮取三升,去滓,温分三服。

本云桂枝汤,今加芍药。

4 桂枝加大黄汤方:279条桂枝三两,去皮大黄二两芍药六两生姜三两,切甘草二两,炙大枣十二枚,擘上六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

5 桂枝加厚朴杏子汤方:43条桂枝三两,去皮甘草二两,炙生姜三两,切芍药三两大枣十二枚,擘厚朴二两,炙,去皮杏仁五十枚,去皮尖上七味,以水七升,微火煮取三升,去滓,温服一升,覆,取微似汗。

1.桂枝汤桂枝三两,芍药三两,甘草二两(炙),生姜三两(切),大枣十二枚(擘)上五味,㕮咀三味,以水七升,微火煮取三升,去滓,适寒温,服一升。

服已,须臾啜热稀粥一升余,以助药力。

温覆令一时许,遍身漐漐,微似有汗者益佳,不可令如水流漓,病必不除。

若一服汗出病差,停后服,不必尽剂。

若不汗,更服依前法。

又不汗,后服小促其间,半日许,令三服尽。

若病重者,一日一夜服,周时观之。

服一剂尽,病症犹在者,更作服。

若汗不出者,乃服至二三剂。

禁生冷、粘滑、肉面、五辛,酒酪,臭恶等物。

2.桂枝加葛根汤葛根四两,芍药三两,甘草二两炙,生姜三两切,桂枝三两,大枣十二枚擘。

3.桂枝汤加厚朴杏子桂枝三两去皮,甘草二两炙,生姜三两切,芍药三两,大枣十二枚擘,厚朴二两去皮,杏仁五十枚去皮尖。

上七味以水七升,微火煮取上升,覆取微似汗。

4.桂枝加附子汤桂枝三两,芍药三两,甘草三两炙,生姜三两切,大枣十二枚擘,附子一枚炮去皮破八片。

5.桂枝去芍药汤桂枝三两,甘草二两炙,生姜三两切,大枣十二枚擘。

6.桂枝去芍药加附子汤桂枝三两,甘草二两炙,生姜三两切,大枣十二枚擘,附子一枚炮去皮破八片。

7.桂枝麻黄各半汤桂枝一两十六株,芍药,生姜切,甘草炙,麻黄去节各一两,大枣四枚擘,杏仁二十四枚(汤浸,去皮尖及两仁者)8.桂枝二麻黄一汤桂枝一两十七株,芍药一两六株,麻黄一两十六株去节,生姜一两六株切,杏仁十六个去皮尖,甘草一两二株炙,大枣五枚擘。

9.白虎加人参汤知母六两,石膏一斤碎棉裹,甘草二两炙,粳米六合,人参三两。

10.桂枝二越婢一汤桂枝去皮,芍药,麻黄,甘草炙各十八株,大枣四枚擘,生姜一两二株切,石膏二十四株碎棉裹。

水五升,先煮麻黄一两沸去上沫内诸药,煮取二升,去滓,温服一升。

11.桂枝去芍药加茯苓白术汤桂枝三两,甘草二两炙,生姜切,白术,茯苓各三两,大枣十二枚擘上六味,以水八升煮取三升,去滓,温服一升,小便利则愈。

12.甘草干姜汤甘草四两炙,干姜二两。

伤寒论112方一、太阳篇1、桂枝汤方桂枝15g芍药15g 炙甘草10g生姜15g 大枣10g2、麻黄汤方麻黄15g桂枝10g 炙甘草5g 杏仁10g3、小青龙汤方麻黄15g芍药15g细辛15g干姜15g 炙甘草15g桂枝15g五味子10g半夏15g4、大青龙汤方麻黄30g桂枝10g 炙甘草10g 杏仁5g生姜15g大枣8g 石膏30g5、桂枝麻黄各半汤方桂枝8g 芍药5g生姜5g炙甘草5g麻黄5g 大枣3g 杏仁3g6桂枝二麻黄一汤方桂枝8g 芍药8g 麻黄5g 生姜5g杏仁3g 炙甘草5g 大枣3g7、桂枝二越婢一汤方桂枝芍药麻黄炙甘草各4g大枣3g生姜5g石膏6g8、桂枝加葛根汤方葛根20g 桂枝15g 芍药15g 生姜15g 炙甘草10g大枣10g9、桂枝加附子汤方桂枝15g芍药15g 炙甘草15g生姜15g大枣10g 炮附子15g10、桂枝去芍药汤方桂枝15g 炙甘草10g 生姜15g 大枣10g11、桂枝去芍药加附子汤方桂枝15g 炙甘草10g生姜15g 大枣10g 炮附子15g12、桂枝去桂加茯苓白术汤方芍药15g炙甘草10g生姜15g 茯苓15g 白术15g大枣10g13、桂枝加厚朴杏子汤方桂枝15g 炙甘草10g生姜15g 芍药15g 大枣10g 炙厚朴10g 杏仁10g14、桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤方桂枝15g大枣10g芍药20g生姜20g炙甘草10g 人参15g15、小建中汤方桂枝15g 芍药30g 生姜15g 炙甘草10g大枣10g 胶饴30g16、葛根汤方葛根20g 麻黄15g 桂枝10g 生姜15g炙甘草10g芍药10g 1大枣10g17、葛根加半夏汤方葛根20g 麻黄15g 炙甘草10g 芍药10g桂枝10g 生姜10g 半夏半升大枣10g 18 葛根黄苓黄连汤方葛根40g 炙甘草10g 黄苓15g 黄连15g 19、麻黄杏仁甘草石膏汤方麻黄20g 杏仁10g 炙甘草10g 石膏40g 20、茯苓甘草汤方茯苓10g 桂枝10g 炙甘草5g 生姜15g 21、茯苓桂枝甘草大枣汤方茯苓40g 桂枝20g 炙甘草10g 大枣15g22、茯苓桂枝白术甘草汤方麻黄10g大枣10g 连轺10g杏仁5g赤小豆30g生梓白皮30g 生姜10g 炙甘草10g茯苓20g 桂枝15g白术10g 炙甘早10g23、桂枝甘草汤方34、五苓散方桂枝20g 炙甘草10g 猪苓12g 泽泻15g白术12g茯苓12g24、芍药甘草汤方桂枝5g 芍药炙甘草各20g 35、猪苓汤方25、芍药甘草附子汤猪苓5g 茯苓5g泽泻5g阿胶5g芍药炙甘草各15g炮附子15g 滑石5g26、桂枝加桂汤方36、小陷胸汤方桂枝25g 芍药15g生姜15g 炙甘草10g 黄连5g半夏15g 栝娄头20g 大枣10g 37、大陷胸丸方27、桂枝加芍药汤方大黄40g 葶苈子40g 芒硝40g杏仁15g 桂枝15g 芍药30g 炙甘草10g 大枣10g 38、大陷胸汤方生姜15g 大黄30g 芒硝40g 甘遂1.5g28 桂枝加大黄汤方39、桂枝附子汤方桂枝15g 大黄10g 芍药30g 生姜15g 桂枝20g 附子30g 生姜15g 大枣10g炙甘草10g大枣10g 炙甘草10g29、桂枝甘草龙骨牡蛎汤方40、去桂加白术汤方(白术附子汤)桂枝5g 炙甘早10g牡蛎10g 龙骨10g 附子30g 白术20g生姜15g 炙甘草10g 30、桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤方大枣10g桂枝15g 炙甘草10g 生姜15g 大枣10g 41、甘草附子汤方牡蛎25g 蜀漆15g 龙骨20g 炙甘早10g 附子20g 白术10g 桂枝20g31、桂枝人参汤方42、抵当汤方桂枝20g 炙甘草20g白术15g 人参15g 虻虫10g 桃仁10g 水蛭20g 大黄15g 干姜15g 43、抵当丸方32、炙甘草汤方虻虫8g 桃仁12g 水蛭12g 大黄15g 炙甘草20g 生姜15g 人参10g 生地黄80g 44、桃核承气汤桂枝10g 阿胶10g麦门冬40g 麻仁15g 桃仁15g 大黄20g 桂枝10g 炙甘草10g 大枣10g 芒硝10g33、麻黄连轺赤小豆汤45、三物白散方桔梗三分巴豆一分46、文蛤汤:文蛤25g 麻黄15g石膏25g 杏仁10g1、小柴胡汤方柴胡40g 黄苓15g炙甘草15g生姜15g2、大柴胡汤方柴胡40g黄苓15g芍药15g半夏15g生姜25g 枳实25g 大枣10g3、四逆散方炙甘草10g枳实10g柴胡10g芍药10g4、柴胡桂枝汤方桂枝黄苓7.5g 芍药7.5g 人参7.5g 炙甘草5g 半夏7.5g 大枣5g 生姜7.5g 柴胡20g5、柴胡桂枝干姜汤方柴胡40g桂枝15g 干姜10g栝蒌根20g 黄苓15g牡蛎10g 炙甘草10g&柴胡加龙骨牡蛎汤柴胡20g龙骨7.5g 黄苓7.5g 生姜7.5g 铅丹7.5g 人参7.5g 桂枝7.5g 茯苓7.5g 半夏7.5g 大黄10g 牡蛎7.5g 大枣5g7、柴胡加芒硝汤方柴胡7.5g 黄苓5g人参5g炙甘草5g生姜5g 半夏4.5g 大枣3g 芒硝10g8、黄苓汤方黄苓15g芍药10g炙甘草10g 大枣10g9、黄苓加半夏生姜汤方黄苓15g芍药15g炙甘草15g 大枣10g半夏半升生姜5g10、黄连阿胶汤方黄连20g黄苓10g芍药10g鸡子黄20g 阿胶15g三、阳明篇1、白虎汤方知母30g石膏80g炙甘草10g粳米30g2、白虎加人参汤方知母30g石膏80g炙甘草15g粳米30g 人参15g 3、竹叶石膏汤方竹叶15g石膏80g半夏15g 麦门冬30g人参10g炙甘草10g 粳米30g4、小承气汤方大黄20g 厚朴10g 枳实10g5、调胃承气汤方大黄20g 炙甘草10g芒硝20g6、大承气汤方大黄20g 厚朴10g 枳实10g 芒硝12g7、麻子仁丸麻子仁60g芍药40g枳实40g大黄80g 厚朴15g杏仁30g8茵陈蒿汤茵陈蒿30g栀子5g 大黄10g9、栀子檗皮汤肥栀子5g炙甘草5g黄檗10g10、大黄黄连泻心汤方大黄10g黄连5g 黄苓5g11、大黄黄连泻心汤方贝母三分甘草15g生姜15g大枣10g二、少阳篇人参15g半夏15g大枣10g大黄10g黄连5g12、栀子豉汤方栀子5g香豉7g13、栀子甘草豉汤方栀子5g 炙甘草10g香豉7g14、栀子生姜豉汤方栀子5g 生姜25g 香豉7g15、栀子厚朴汤方栀子5g 厚朴20g枳实8g16、栀子干姜汤方栀子5g 干姜10g17、枳实栀子豉汤方枳实6g栀子5g 香豉30g18、蜜煎方食蜜七合四、太阴篇1、甘草干姜汤方炙甘草20g干姜10g2、理中丸(理中汤)方人参15g干姜15g炙甘草15g白术15g3、吴茱萸汤方吴茱萸30g 人参15g 生姜30g 大枣10g4、旋覆代赭汤方旋覆花15g人参10g生姜25g代赭5g 炙甘草15g半夏15g大枣10g5、厚朴生姜半夏甘草人参汤方厚朴15g生姜40g 半夏15g 甘草10g 人参5g &桃花汤方赤石脂80g 干姜5g 粳米60g7、十枣汤方芫花熬甘遂大戟大枣十枚&牡蛎泽泻散方牡蛎泽泻蜀漆葶苈子商陆根海藻栝蒌根各等分五、少阴篇1、麻黄细辛附子汤方麻黄10g 细辛10g 炮附子15g2、麻黄附子甘草汤方麻黄10g 炙甘草10g炮附子15g3、干姜附子汤方干姜5g炮附子15g4、四逆汤方炙甘草10g干姜7.5g 附子15g5、四逆加人参汤方炙甘草10g附子15g干姜7.5g 人参5g6、茯苓四逆汤方茯苓20g人参5g炮附子15g炙甘草10g 干姜7.5g7、当归四逆汤方当归15g 桂枝15g 芍药15g 细辛15g炙甘草10g 通草10g 大枣20g&当归四逆加吴茱萸生姜汤方当归15g芍药15g炙甘草10g 通草10g 桂枝15g细辛15g 生姜40g 吴茱萸30g 大枣20g9、白通汤方葱白20g 干姜5g 附子15g10、通脉四逆汤方炙甘草10g附子15g 干姜15g11、通脉四逆加猪胆汁汤方炙甘草10g干姜15g猪胆汁20g附子15g12、附子汤方附子20g 茯苓15g 人参10g 白术20g 芍药15g 13、真武汤方茯苓15g 芍药15g 生姜15g白术10g 炮附子15g14、猪肤汤方猪肤80g 白蜜80g15、甘草汤方甘草10g16、桔梗汤方桔梗5g甘草10g17、苦酒汤方半夏10g鸡子20g18、半夏散及汤方半夏桂枝炙甘草19、赤石脂禹余粮汤方赤石脂80g 太一禹余粮80g六、厥阴篇1、乌梅丸方乌梅100g细辛30g干姜50g黄连80g 炮附子30g当归20g黄櫱30g 桂枝30g 人参30g蜀椒20g2、黄连汤方黄连10g炙甘草15g干姜15g 桂枝15g人参10g 半夏15g 大枣10g3、半夏泻心汤方半夏15g 黄苓15g 干姜15g 人参15g 炙甘草15g黄连5g大枣10g4、生姜泻心汤方生姜20g 炙甘草15g 人参15g干姜5g 黄苓15g半夏15g 黄连5g 大枣10g5、甘草泻心汤方炙甘草20g黄苓15g 半夏15g 大枣10g 黄连5g干姜15g6、附子泻心汤方大黄10g黄连5g黄苓5g炮附子15g7、干姜黄苓黄连人参汤方干姜15g 黄苓15g 黄连15g 人参15g&瓜蒂散方瓜蒂一分赤小豆一分9、麻黄升麻汤方麻黄12.5g 升麻5g当归5g 知母4g黄苓4g 萎蕤4g芍药1.5g 天门冬1桂枝1.5g 茯苓1.5g 炙甘草1.5g 石膏白术1.5g 干姜1.5g5g1.5g。

1十枣汤2三物白散3干姜附子汤4干姜黄连黄芩人参汤5土瓜根汁方6大承气汤7大柴胡汤8大青龙汤9大陷胸汤10大陷胸丸11大黄黄连泻心汤12小青龙汤13小柴胡汤14小承气汤15小建中汤16小陷胸汤17五苓散18文蛤散19乌梅丸20四逆汤21四逆加人参汤22四逆散23甘草汤24甘草干姜汤25甘草附子汤26甘草泻心汤27生姜泻心汤28白头翁汤29白虎汤30白虎加人参汤31白通汤32白通加猪胆汁汤33瓜蒂散34半夏泻心汤35半夏散及汤36当归四逆汤37当归四逆加吴茱萸生姜汤38竹叶石膏汤39芍药甘草汤40芍药甘草附子汤41赤石脂禹余粮汤42吴茱萸汤43牡蛎泽泻散44附子汤45附子泻心汤46抵当丸47抵当汤48苦酒汤49炙甘草汤50茵陈蒿汤51茯苓甘草汤52茯苓四逆汤53茯苓桂枝甘草大枣汤54茯苓桂枝白术甘草汤55枳实栀子豉汤56栀子豉汤57栀子甘草豉汤58栀子生姜豉汤59栀子柏皮汤60栀子厚朴汤61栀子干姜汤62厚朴生姜半夏甘草人参汤63禹余粮丸64真武汤65桂枝汤66桂枝二麻黄一汤67桂枝二越婢一汤68桂枝麻黄各半汤69桂枝人参汤70桂枝甘草汤71桂枝甘草龙骨牡蛎汤72桂枝附子汤73桂枝去芍药加附子汤74桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤75桂枝去芍药汤76桂枝去桂加茯苓白术汤77桂枝附子去桂加白术汤78桂枝加桂汤79桂枝加芍药汤80桂枝加大黄汤81桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤82桂枝加附子汤83桂枝加葛根汤84桂枝加厚朴杏仁汤85桃花汤86桃核承气汤87桔梗汤88柴胡加芒硝汤89柴胡桂枝汤90柴胡桂枝干姜汤91柴胡加龙骨牡蛎汤92调胃承气汤93烧裈散94通脉四逆汤95通脉四逆加猪胆汁汤96理中丸97黄芩汤98黄芩加半夏生姜汤99黄连汤100黄连阿胶汤101猪苓汤102猪肤汤103猪胆汁方104旋覆代赭汤105麻黄汤106麻黄附子甘草汤107麻黄连轺赤小豆汤108麻黄附子细辛汤109麻黄杏仁石膏甘草汤110麻黄升麻汤111麻子仁丸112葛根汤113葛根加半夏汤114葛根黄芩黄连汤115蜜煎导。

120首《伤寒论》经方(速背版)《伤寒论》是最好用的临床法宝之一。

此“伤寒七言诗”涵盖120多首经方,方药适用范围、禁忌症、加减法等都写的很清楚。

太阳病篇(上)君若开卷莫着忙,医者贵在有涵养。

圣人原序意读通,尤知医者责任重。

太阳本证三分鼎,中风伤寒表郁轻。

中风表虚桂枝汤,自汗用之也恰当。

桂枝三禁记妥贴,表实里热及湿热。

若兼太阳经不舒,桂加葛根汤为主。

喘时患者实难忍,桂加厚朴与杏仁。

阳虚汗漏表不解,桂加附子不须敛。

胸阳不振因误下,桂枝去芍可克伐。

误下若是伤胸阳,桂去芍加附子汤。

发汗太过伤气营,可用桂枝新加汤。

伤寒表实麻黄汤,麻黄八证不可忘。

喘而胸满合阳明,不可下宜用麻黄。

麻黄十禁要记清,诸虚用药心中明。

若兼太阳经不舒,葛根汤下疾如拿。

阳明合病自下利,不利但呕加半夏。

表寒里热大青龙,里停水饮小青龙。

太阳病篇(中)▼表郁轻证各半汤,桂二麻一微汗畅。

太阳邪郁里热轻,桂枝二越婢一汤。

热扰胸膈栀豉汤,若兼呕者加生姜。

少气要加炙甘草,热郁胸中气不畅。

火郁气血又不利,心中结痛用栀豉。

栀子厚朴兼腹满,中寒下利栀干姜。

如若病人旧微溏,不可与服栀豉汤。

汗下邪热壅肺喘,可与麻杏甘石汤。

阳明热胜气阴伤,白虎又加人参汤。

里热挟表协热利,葛根黄芩黄连汤。

太少合病自下利,清热止利黄芩汤,呕时可加半生姜,万世治痢之祖方。

损伤心阳桂甘汤,烦躁桂甘龙牡汤,以火劫汗亡心阳,惊狂龙牡救逆汤。

奔豚桂枝加桂汤,欲作苓桂草枣汤。

脾胃气虚水气冲,可与苓桂术甘汤。

水气内停经不舒,桂枝去桂加苓术。

太阳病篇(下)▼脾虚气滞腹胀证,朴姜半夏草人参。

里虚伤寒心悸烦,小建中汤疾可安。

表里皆寒协热利,桂枝人参汤祛疾。

肾阳虚衰烦躁证,干姜附子病不危。

阴阳俱虚致烦躁,茯苓四逆效果好。

阳虚水泛真武汤,甘草干姜先复阳。

复阴芍药甘草汤,阴阳两虚加附汤。

阴阳两虚在心脏,动悸结代炙草汤。

蓄水证用五苓散,中焦不渴苓草安。

蓄血轻证桃承气,重证抵当汤可医。

缓证抵当丸药图,峻药缓攻疾可除。

《伤寒论》究竟有多少方剂?至今尚未有准确数字,目前主要有2种认识,一种认识是从高保衡等人于《伤寒论序》文中所言“除重复定有一百一十二方”;一种认识是从朱肱于《类证活人书》卷十二中所言:“张仲景伤寒方一百一十三首”。

在中医药高等院校五版《伤寒论讲义》教材中其方剂索引数目是114方(缺文蛤散);且在六版《伤寒论选读》教材方剂索引数目则是113方(少土瓜根汁方与猪胆汁方),而数版本《方剂学》、《中医基础理论》等教材则大多认为《伤寒论》方剂是113方,笔者对此作了认真地仔细地统计,则发现《伤寒论》方剂既不是112方,也不是113方,更不是114方,而是115方,为了纠正以往对《伤寒论》方剂数目的不准确认识,特将《伤寒论》方剂例举于次。

(1)十枣汤(2)三物白散(3)干姜附子汤(4)干姜黄连黄芩人参汤(5)土瓜根汁方(6)大承气汤(7)大柴胡汤(8)大青龙汤(9)大陷胸汤(10)大陷胸丸(11)大黄黄连泻心汤(12)小青龙汤(13)小柴胡汤(14)小承气汤(15)小建中汤(16)小陷胸汤(17)五苓散(18)文蛤散(19)乌梅丸(20)四逆汤(21)四逆加人参汤(22)四逆散(23)甘草汤(24)甘草干姜汤(25)甘草附子汤(26)甘草泻心汤(27)生姜泻心汤(28)白头翁汤(29)白虎汤(30)白虎加人参汤(31)白通汤(32)白通加猪胆汁汤(33)瓜蒂散(34)半夏泻心汤(35)半夏散及汤(36)当归四逆汤(37)当归四逆加吴茱萸生姜汤(38)竹叶石膏汤(39)芍药甘草汤(40)芍药甘草附子汤(41)赤石脂禹余粮汤(42)吴茱萸汤(43)牡蛎泽泻散(44)附子汤(45)附子泻心汤(46)抵当丸(47)抵当汤(48)苦酒汤(49)炙甘草汤(50)茵陈蒿汤(51)茯苓甘草汤(52)茯苓四逆汤(53)茯苓桂枝甘草大枣汤(54)茯苓桂枝白术甘草汤(55)枳实栀子豉汤(56)栀子豉汤(57)栀子甘草豉汤(58)栀子生姜豉汤(59)栀子柏皮汤(60)栀子厚朴汤(61)栀子干姜汤(62)厚朴生姜半夏甘草人参汤(63)禹余粮丸(64)真武汤(65)桂枝汤(66)桂枝二麻黄一汤(67)桂枝二越婢一汤(68)桂枝麻黄各半汤(69)桂枝人参汤(70)桂枝甘草汤(71)桂枝甘草龙骨牡蛎汤(72)桂枝附子汤(73)桂枝去芍药加附子汤(74)桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤(75)桂枝去芍药汤(76)桂枝去桂加茯苓白术汤(77)桂枝附子去桂加白术汤(78)桂枝加桂汤(79)桂枝加芍药汤(80)桂枝加大黄汤(81)桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤(82)桂枝加附子汤(83)桂枝加葛根汤(84)桂枝加厚朴杏仁汤(85)桃花汤(86)桃核承气汤(87)桔梗汤(88)柴胡加芒硝汤(89)柴胡桂枝汤(90)柴胡桂枝干姜汤(91)柴胡加龙骨牡蛎汤(92)调胃承气汤(93)烧裈散(94)通脉四逆汤(95)通脉四逆加猪胆汁汤(96)理中丸(97)黄芩汤(98)黄芩加半夏生姜汤(99)黄连汤(100)黄连阿胶汤(101)猪苓汤(102)猪肤汤(103)猪胆汁方(104)旋覆代赭汤(105)麻黄汤(106)麻黄附子甘草汤(107)麻黄连轺赤小豆汤(108)麻黄附子细辛汤(109)麻黄杏仁石膏甘草汤(110)麻黄升麻汤(111)麻子仁丸(112)葛根汤(113)葛根加半夏汤(114)葛根黄芩黄连汤(115)蜜煎导。

作者:王付。