中国民族乐器欣赏

- 格式:doc

- 大小:804.50 KB

- 文档页数:31

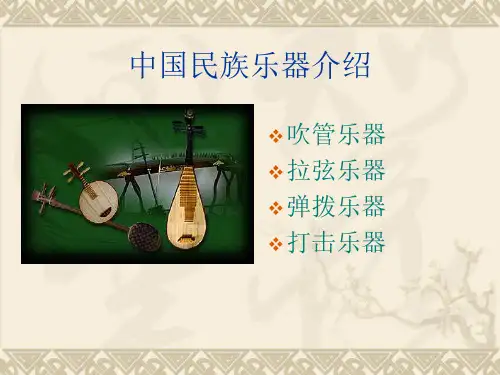

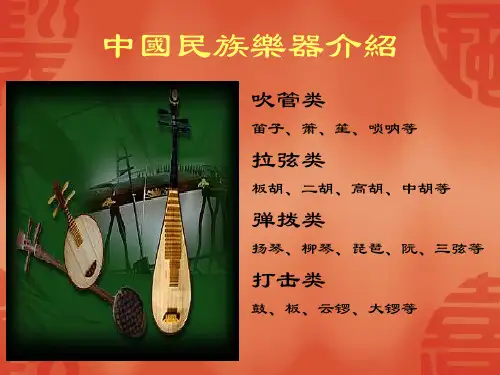

中国传统民间乐器乐器之韵传统之美中国是一个拥有深厚音乐文化传统的国家,传统民间乐器作为中国音乐文化的瑰宝,以其独特的音色和韵味充满着传统之美。

无论是古筝、琵琶、二胡还是笛子,它们都承载着百姓的生活情感和民族的历史记忆。

在这篇文章中,我们将从不同角度探索中国传统民间乐器之韵,欣赏其独特之美。

一、古筝的华丽与深沉古筝作为中国最具代表性的传统民间乐器之一,以其华丽的音色和流畅的音韵征服了几代人的心灵。

其琴弦的拨动、琴音的持续,仿佛就是一位文雅的女子在弹奏时发出的声音。

古筝音色宽广,音调丰富,既能表现飘逸舒展的乐音,也能表现沧桑深沉的音调。

它能够同时演奏和弦与旋律,通过音符的跳跃和琴弦的颤动,呈现出独特的音韵美感。

古筝在演奏者的巧手操纵下,奏出的琴声如水波荡漾,萦绕在空气中,给人以静谧安宁的感受。

古筝作为中国传统音乐乐器的代表,承载了历史记忆和民间情感。

它不仅是一种音乐工具,更是一种文化表达,它传递了中国千年文明的深邃和内涵。

二、琵琶的婉转与悲凉琵琶是中国传统音乐中最具代表性的弹拨乐器之一,以其婉转的音色和悲凉的调子闻名。

琵琶起初是由波斯传入中国的,经过千百年的演变和发展,逐渐成为中国文化的一部分。

琵琶的音色高亢而宽广,既能奏出高亢豪放的乐音,也能演奏出悲凉忧郁的音调。

相传在古代,琵琶曾被用来弹奏古人的离别和思乡之情。

借助琵琶的音色,演奏者可以通过手指的滑动和琴弦的拨动,表达出沉重的忧伤和黯淡的悲凉。

琵琶的音韵美感让人陶醉其中,引人入胜。

琵琶作为中国传统民间乐器之一,传递着中华民族的血液和情感。

它是历史的见证者,也是民间故事的传承者,不仅展现了中国音乐的瑰丽,更传递了文化的内涵。

三、二胡的婉转与激昂二胡是中国古老的玉石器乐器之一,以其独特的音色和悦耳的乐音享誉世界。

二胡的音色柔和婉转,相比其他民间乐器更具情感表达力。

演奏者通过手指的移动和琴弦的拨动,奏出各种高亢激昂或细腻婉转的乐音,如泛起层层涟漪。

二胡能够奏出中华民族的豪情与热烈,也能演奏出柔情似水的音调。

中国民族管弦乐赏析中国民族管弦乐是中国传统音乐的重要组成部分,它以其独特的音色和表现形式吸引了全世界的关注。

本文将从乐器、演奏技巧、曲调特点等方面对中国民族管弦乐进行赏析。

中国民族管弦乐中常见的乐器主要包括琵琶、二胡、笛子、古筝、扬琴、马头琴等。

这些乐器各具特色,琵琶弹奏时悠扬动听,二胡的高亢激昂,笛子的清亮悠扬,古筝的独特音色,扬琴的悠扬柔美,马头琴的雄浑有力等等。

这些乐器在演奏时可以通过不同的演奏技巧和手法,表达出丰富的情感和意境。

中国民族管弦乐的演奏技巧独特而丰富多样。

在弦乐演奏中,演奏者常常使用颤音、滑奏、泛音等技巧,使乐器发出富有表现力的音色。

在管乐演奏中,演奏者可以运用吹奏技巧,通过改变气息和吹口的方式,演奏出不同音调和音色。

此外,中国民族管弦乐还注重演奏的细腻和内涵,演奏者通过细致入微的技巧和表现手法,使音乐表达更加生动和感人。

中国民族管弦乐的曲调特点丰富多样。

在曲调上,中国民族管弦乐常常融入了民间音乐的元素,具有浓厚的地方特色和民族风情。

例如,在一些著名的民族管弦乐曲中,如《梁祝》、《卜算子》、《大河之舞》等,旋律优美动人,曲调流畅,富有情感和内涵。

同时,中国民族管弦乐还注重表现自然风景和人文情怀,通过音乐表达出对大自然和人类生活的热爱和赞美。

中国民族管弦乐的赏析需要我们对其背后的文化和历史有一定的了解。

中国民族管弦乐源远流长,它承载了中华民族的情感和文化,是中华民族的瑰宝。

在欣赏中国民族管弦乐时,我们可以感受到其中蕴含的中国传统文化的魅力,体验到中国古老而深厚的艺术魅力。

中国民族管弦乐以其独特的音色、演奏技巧和曲调特点成为了世界音乐的重要组成部分。

通过对中国民族管弦乐的赏析,我们可以更好地了解中国传统音乐的魅力和魅力,体验到其中蕴含的丰富情感和文化内涵。

同时,也可以促进不同文化之间的交流与理解,推动世界音乐的多元发展。

小寒节气的传统乐器演奏与欣赏小寒是二十四节气中的第二个节气,时间一般在每年的1月5日左右。

在中国传统文化中,小寒标志着寒冷的季节正式开始,同时也是一年中乐器演奏和音乐欣赏的重要时刻。

在小寒节气,我们可以欣赏到各种传统乐器的精彩演奏,以下将介绍几种常见的传统乐器及其演奏形式。

一、古琴古琴是中国最古老的弹拨乐器之一,也是中国传统音乐中的重要组成部分。

其起源可追溯到古代中国五音十二律的使用时期。

古琴弹奏讲究气韵生动,以清雅、优美著称。

演奏时,弹奏者通常坐在一张矮凳上,琴放在膝上,双手轻拨琴弦,以指尖的力道控制音量和音调。

古琴的声音悠扬动听,给人一种宁静和悠远的感觉。

二、笛子笛子是一种吹奏乐器,音域广泛,声音悠扬。

它是由竹子或其他木料制作而成,共有九个音孔。

演奏笛子的技巧非常独特,对吹奏者的气息和嘴型有较高的要求。

笛子可以演奏各种类型的音乐,特别是在小寒节气,演奏一些表达温暖和希望的曲目,能够给人一种暖心的感觉。

三、二胡二胡是中国的特色拉弦乐器,被认为是中国民间音乐的代表之一。

它的外形像一把小提琴,但与小提琴不同,二胡是用弓拉弦而不是拉拨。

演奏二胡需要一定的技巧和耐心,演奏者需要用手指按弦、用琴弓拉动弦线,通过变换指法和弓法来弹奏出不同的音符和乐曲。

二胡的音色深情而动人,常被用来表达中国民间文化的情感。

四、琵琶琵琶是中国古代的一种乐器,属于拨弦乐器的范畴。

它有四根指板和七根弦,外形似月牙状。

琵琶的演奏以指法、弦法和音色控制为主要特点。

演奏者可以通过弹拨、扫弦、滚音等技法来表现琵琶的音乐魅力。

琵琶的声音高亢激昂,常用来演奏宫廷音乐和戏曲音乐,给人一种豪放和热情的感觉。

总结:小寒节气是欣赏传统乐器演奏的好时机,而古琴、笛子、二胡和琵琶是其中的重要代表。

这些乐器都有着悠久的历史和独特的音乐魅力,演奏者通过琴弦、吹口等方式展现出动人的旋律和感人的情感。

在小寒节气,我们可以通过欣赏这些传统乐器演奏的音乐,感受寒冬给予我们的温暖和希望,也能够品味到传统文化的独特魅力。

二胡是唐代的轧筝与中国东北地区西喇木伦河一带的奚族乐器奚琴演变而成的。

初时以竹片轧之,音色铿锵,到了宋代才演变为用弓拉奏。

至民国时期,藉民族音乐家刘天华在演奏技巧方面的开发,至今二胡已发展成音色甜美、具高难度技巧、表现力丰富,并为民族乐器中的主奏乐器和独奏乐器。

著名独奏乐曲有《二泉映月》、《良宵》、协奏曲有《长城随想》等。

二胡高胡又名粤胡,高音二胡简称,是本世纪二十年代广东音乐名家吕文成用二胡改革而成。

将丝弦改为钢丝弦,采用两膝夹持琴筒演奏姿势,其形如二胡,但整个琴身比二胡略小,定弦比二胡高四度或五度,因而音色清亮华丽,早期是演奏广东音乐和伴奏粤剧的主要乐器之一。

著名协奏乐曲有《琴诗》、《梁祝》等。

近代独奏曲有《双声恨》、《雨打芭蕉》、《鸟投林》、《平湖秋月》等。

高胡清乾隆末年,随皮黄腔的发展逐渐形成的拉弦乐器,是京剧、汉剧的主要伴奏乐器。

琴筒竹制,蒙蛇皮琴杆置千斤,两黄杨木弦轴,张丝弦。

琴杆为五节紫竹制,五度定弦。

京胡流行於陕西、甘肃、山西等地区。

明末清初以来,随着地方戏曲梆子腔的兴起,在胡琴基础上改制而成的高音擦弦乐器。

琴筒由椰壳制成,桐木面板,设千斤,张两弦。

用於独奏,也用於吕剧、晋剧、陕北道情等戏曲、曲艺伴奏。

板胡雷琴,拉弦乐器。

曾称大雷。

雷琴本世纪二十年代末,天津艺人王殿玉在坠胡基础上,加长琴杆、加大琴筒、改蒙蟒皮而成。

提琴,拉弦乐器。

相传在明代嘉靖、隆庆年间,魏良辅开始用来伴奏昆山腔戏曲。

清代李渔《闲情偶寄》:“提琴较之弦索形愈小而声愈清,度清曲者必不可少”。

清初刻本《金瓶梅》插图中可以看到戏曲伴奏乐队中演奏提琴的形象。

提琴琵琶在隋唐(581-618) 之前,是对抱弹乐器的统称。

向前弹出称琵,向后挑进称琶。

《随书* 乐志》记:「今曲项琵琶箜篌之徒,并出自西域」。

受中国阮咸的启发,由四弦四柱增加柱位,至今已有六相、二十四品,并由唐代时的木拨弹,改良为手指弹奏,具有丰富的表现色彩和高难度的演奏技巧。

著名独奏乐曲有《春江花月夜》、《阳春白雪》、《十面埋伏》等。

现代琵琶因其形如柳叶而得名,俗称土琵琶、金刚腿、柳叶琴。

是鲁南、苏北的柳琴戏、安徽泗州戏和浙江绍兴乱弹的主要伴奏乐器,为唐代以来在民间流传的梨形音箱弹弦乐器之一种,其外形、构造、奏法均与琵琶相似。

原为两弦、七品的中音乐器。

最早用柳木制,二或三弦。

现用的柳琴是1950年代为中国民族管弦乐团的组建而改革之产物。

改革后的柳琴张弦四根、廿九品,音域相等于小提琴,宽达四组八度。

其低音区的发音浑厚结实,中音区圆润柔和,高音区清脆明亮、穿透力强,是弹拨乐器中的高音旋律乐器,著名独奏乐曲有《春到沂河》等。

柳琴扬琴又名蝴蝶琴、扇面琴、打琴。

原流传于波斯、阿拉伯一带。

约明末传入中国,几百年以来,扬琴成为中国民间说唱音乐、戏曲音乐的重要伴奏乐器,特别在民间器乐合奏中,如广东音乐、潮州弦诗、江南丝竹、客家汉乐等,发挥着重要的作用。

扬琴因其具有清脆的音色,宽广的音域,又可同时奏出和音及快速琶音,以至各种的节奏型,扬琴功用甚广,故常用于合奏及伴奏。

传统乐曲有《龙船》、《苏武》、《将军令》等。

在战国时期已开始流行,而于秦国大盛,故称秦筝。

传统上,筝主要用作器乐合奏或伴奏民间说唱音乐等。

筝因弦线不同(丝弦、金属弦)而音色有纯朴、典雅和清脆、明快之分,汉晋以前为十二弦,唐宋以后为十三弦,近代改革后多为二十一弦,另有二十五弦的转调筝等。

筝的表现层次独特而丰富,从古典优雅及至激烈高亢的风格都善于表达,技巧多样,韵味浓郁。

著名独奏乐曲有《渔舟唱晚》、》、《寒鸦戏水》、《庆丰年》及《战台风》等。

筝古称秦琵琶或月琴,实为早期的一种直项琵琶,是汉代参照琴、筝、筑、箜篌等乐器创制。

南京西善桥六朝墓出土的竹林七贤砖刻画中有阮咸演奏的图像,相传魏晋时竹林七贤之一阮咸善弹此乐器,后人便称它为阮咸,今简称为阮。

隋唐时期,阮普遍用于宫廷燕乐和民间乐舞。

古代只有八个品位,今时已发展为四弦二十四品位,并有小阮、中阮、大阮和低阮的系列。

阮的音色圆润丰厚,是主要的中音及次中音弹拨乐器,著名独奏乐曲有《云南回忆》、《串木樱花》等。

阮三弦具有相当悠久的历史渊源。

明代杨慎在他的《升庵外集》中写道:「今之三弦,始于元时」。

如果追溯它的起源,秦代的「弦兆鼓」被认为是三弦的前身。

早期,三弦多用于伴奏民间说唱、曲艺及戏曲音乐。

现三弦经已成为独奏乐器及被广泛使用在乐团中。

由于三弦的音色独特,浑厚而铿锵有力,在乐曲中,擅长表现一些有强烈地方风格及富有戏剧性的旋律,而在合奏中常用作充实中、低音声部和加强节奏的效果。

著名独奏乐曲有《十八板》、《阳春白雪》、《大浪淘沙》、《彝族舞曲》等。

三弦是由阮演变而来的弹拨乐器。

月琴的琴颈较短,音箱为木制圆形,也有八角形的,口张四根丝弦,分成两组,每组两弦的音高相同。

通常是五度定弦,演奏时左手按弦,右手持拨子弹奏。

常用于戏曲、曲艺和歌舞伴奏也用于器乐合奏,是京剧乐队三大伴奏乐器之一.它的音量较小,音色清脆柔和,亦是少数民族劳动之馀、夜晚自娱、呕歌心声的乐器。

月琴南音琵琶又名南琶、横抱琵琶,因现时通用的琵琶均为竖抱弹奏,唯南音琵琶保留古代横抱的演奏姿势。

南音琵琶从中原流传至福建地区,在南音中是主奏乐器,多演奏骨干音,韵味古,在高甲戏文场中也是主奏乐器。

音箱用松木挖空制作,面板用桐木制,四轴,张四弦,共四相九品。

面板左右各刻一半月形音孔。

南音琵琶有独特的演奏指法、名称和记谱符号,如搓指、点挞、点指、去倒、半跳、颠指、直贯、快落指、慢落指等计二十九种。

南音琵琶秦琴,弹弦乐器,由阮演变而来。

秦琴双清,弹弦乐器。

形制与秦琴相近。

由古代的阮演变而来。

明清时期,在器乐合奏和戏曲伴奏中均有使用。

《清朝续文献通考》载:“双清,类阮。

中音部乐器。

长三尺二寸,头六寸五分,槽八寸,厚一寸四分。

三弦,二音,十三品,弹用拨”。

现代双清独弦琴,京族弹弦乐器。

京语称旦匏。

流行于广西壮族自治区防城各族自治县。

传统独奏曲有《高山流水》、《骑马》等。

创作独奏曲有《激战边陲》、《渔村晨曲》等。

独弦琴瑟,古代弹弦乐器。

其历史瑟于宫廷雅乐和丁祭音乐。

已失传。

近年,武汉民族乐器厂张开镒、周敦发根据考古发掘的楚瑟实物,吸收现代筝结构上的合理部分制作了仿二十五弦楚瑟。

瑟,古代弹瑟弦乐器。

其历史久远。

廷雅乐和丁祭音乐。

已失传。

近年,武汉民族乐器厂张开镒、周敦发根据考古发掘的楚瑟实物,吸收现代筝结构上的合理部分制作了仿二十五弦楚瑟。

扎木聂,又称扎年。

藏族弹弦乐器。

因其设六弦,故又称六弦琴。

流行于西藏自治区、四川、云南、青海、甘肃等地。

据藏文史书《红史》载,扎木聂于唐代从内地传入。

常用于歌舞和弹唱伴奏,也用于器乐合奏或独奏。

独奏曲目多为歌舞伴奏曲,有《阿妈勒火》、《达娃雄奴》和《耶几长木》等。

扎木聂热瓦普,又称拉瓦波、喇巴卜。

维吾尔族、乌孜别克族弹弦乐器。

流行于新疆维吾尔自治区。

相传创制于十四世纪。

清代被列入宫廷的回部乐。

《律吕正义后编》收录称喇巴卜。

毛拉·艾斯木吐拉穆吉孜《乐师史》中记载,热瓦普起源于南疆喀什。

用于独奏、合奏、伴奏。

传统乐曲有《塔什瓦依》、《宫特帕依》、《夏地亚那》,创作乐曲有《我的热瓦普》、《天山的春天》、《美丽的祖国》等。

热瓦普都它尔,维吾尔族,乌孜别克族弹弦乐器。

相传十四世纪已出现。

记载见毛拉·艾斯木吐拉穆吉孜《乐师史》。

桑木或杏木制,全长120~130厘米。

琴杆细长,指板缠十五至十八个丝弦品。

音箱瓢形,用十一或十三块两端窄、中间宽的木板条拼粘而成。

面板用桐木,上部开五个小音孔,组成花朵状,下部支有琴码。

琴杆上端为琴头,平顶无饰,正面和左侧面各置一双角状弦轴。

张两条肠衣弦。

琴身周围用贝壳和驼骨嵌以黑白相间的精美花纹图案。

乐曲有《哈莱伦》、《古拉依木》等。

都它尔是维吾尔族的一种弹拨乐器。

1257年前由中亚传入中国,曾称七十二弦琵琶,后来才称卡龙。

卡龙的音箱呈扁梯形,类似半张扬琴。

其琴框是用桑木或核桃木制,面板中间开一圆形音孔并嵌花朵状音窗,右侧设山口。

琴的左侧板置拴弦钉,右侧板置调弦钮。

面板左、右两侧分别置条码、活动码。

上张十六或十八组钢丝弦,每组两弦同音。

本世纪七十年代改革制成的卡龙,外形不变,在原来的基础上加大了音箱以增强音量,上张二十二对弦,音域扩展为三个八度。

其音色清脆柔美,和扬琴的音色相似。

主要用于演唱《多朗木卡姆》和《哈密木卡姆》伴奏、合奏及独奏。

卡龙苏古笃,纳西族弹弦乐器。

又称胡拨、琥珀。

相传十三世纪中叶元世祖忽必烈远征大理时传入。

形制与史书记载的火不思相近。

用紫檀、核桃木或红椿木制。

全长109厘米。

顶端无饰,左侧置四轴。

琴颈上窄下宽。

无品。

音箱呈瓢形,蒙蟒皮,长23、宽29厘米。

弦槽设在琴头背面,四条弦从山口上的弦孔中穿出。

皮面上置琴码,音箱下部设苏古笃缚弦。

四度定弦e、a、d1、g1,音域两个八度又三个音。

其主要用于演奏古典乐曲《白沙细乐》。

据《丽江府志略》(清乾隆八年编)载,这套乐曲为“元人遗音”。

库木孜,又称考姆兹,柯尔克孜族弹弦乐器。

用整块杏木、柳木挖制,全长90厘米。

琴头无饰,一侧置三轴。

琴杆细长、无品。

音箱宽20厘米,面板用松木,上部开直径1厘米圆形音孔,下置梨木琴码。

天山南部的库木孜音箱扁平,呈葫芦形;帕米尔山区的库木孜音箱为长六方形,上宽下窄。

主要代表乐曲有《夜莺曲》、《库尔满别克的远征曲》等。

库木孜梆笛(短膜笛)主要流传于北方,用于戏曲梆子腔音乐的伴奏及北方各地民间器乐合奏。

梆笛比曲笛管身略短,管径亦比曲笛略小。

梆笛演奏风格音调高亢明亮,节奏活泼跳动,演奏上以用舌的技巧为特长。

著名独奏曲有《五梆子》、《喜相逢》、《荫中鸟》等。

梆笛曲笛(长膜笛)主要流传于南方,用于昆曲伴奏及南方各地民间器乐合奏。

曲笛演奏风格音调浑厚圆润,柔美流畅。

旋律进行往往呈波浪起伏,节奏平稳舒展,在演奏上以用气的技巧为特长。

著名独奏曲有《鹧鸪飞》、《三五七》、《姑苏行》等。

曲笛羌笛,羌族、藏族吹奏乐器。

东汉马融《长笛赋》:“近世双笛从羌起,羌人伐竹未及已”。

许慎《说文解字》:“羌笛三孔”。

宋《乐书》:“羌笛五孔”。

唐宋以来,文人诗文中多有羌笛的描述。

现代羌笛,用当地产的油竹制作,选两支筒径、长度一致的竹管,削去竹外皮成方柱形,在首、中、尾三处用细线捆扎。

管身无节,全长13—19厘米,上开五或六个按孔。

管上端装竹制簧哨,演奏时,口含双簧,用食、中、无名指按孔。

音域c1—c2。

音色清脆明亮,略有悲凉之。

羌笛侗笛,侗族吹奏乐器。

侗语称介各、济各斯。

它的音色优美,明朗而不浮华,甜美而不消沉,它反映了侗乡的幽幽杉林,清清流水的山川风光,其音响近似竹笛与洞箫之间。

侗笛之所以能形成那种特有的声响效果,关健就在于笛头的吹口。

它不像竹笛是横吹的孔吹乐器,它是依靠吹口来发声。