石油危机与日本经济

- 格式:docx

- 大小:17.98 KB

- 文档页数:2

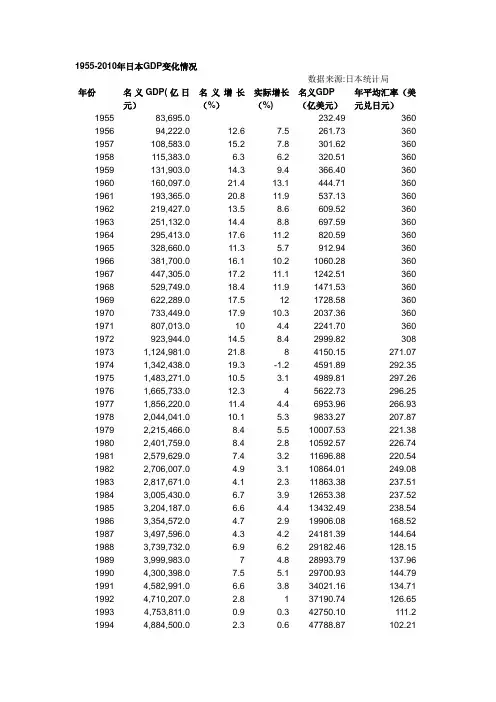

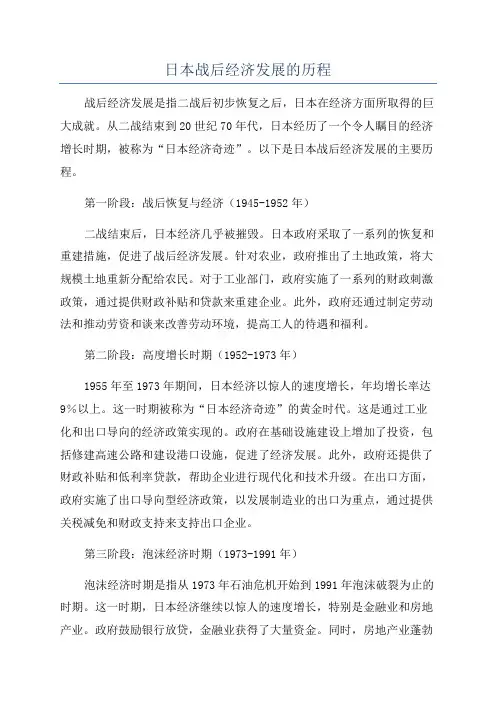

1955-2010年日本GDP变化情况数据来源:日本统计局年份名义GDP(亿日元)名义增长(%)实际增长(%)名义GDP(亿美元)年平均汇率(美元兑日元)1955 83,695.0 232.49 360 1956 94,222.0 12.6 7.5 261.73 360 1957 108,583.0 15.2 7.8 301.62 360 1958 115,383.0 6.3 6.2 320.51 360 1959 131,903.0 14.3 9.4 366.40 360 1960 160,097.0 21.4 13.1 444.71 360 1961 193,365.0 20.8 11.9 537.13 360 1962 219,427.0 13.5 8.6 609.52 360 1963 251,132.0 14.4 8.8 697.59 360 1964 295,413.0 17.6 11.2 820.59 360 1965 328,660.0 11.3 5.7 912.94 360 1966 381,700.0 16.1 10.2 1060.28 360 1967 447,305.0 17.2 11.1 1242.51 360 1968 529,749.0 18.4 11.9 1471.53 360 1969 622,289.0 17.5 12 1728.58 360 1970 733,449.0 17.9 10.3 2037.36 360 1971 807,013.0 10 4.4 2241.70 360 1972 923,944.0 14.5 8.4 2999.82 308 1973 1,124,981.0 21.8 8 4150.15 271.07 1974 1,342,438.0 19.3 -1.2 4591.89 292.35 1975 1,483,271.0 10.5 3.1 4989.81 297.26 1976 1,665,733.0 12.3 4 5622.73 296.25 1977 1,856,220.0 11.4 4.4 6953.96 266.93 1978 2,044,041.0 10.1 5.3 9833.27 207.87 1979 2,215,466.0 8.4 5.5 10007.53 221.38 1980 2,401,759.0 8.4 2.8 10592.57 226.74 1981 2,579,629.0 7.4 3.2 11696.88 220.54 1982 2,706,007.0 4.9 3.1 10864.01 249.08 1983 2,817,671.0 4.1 2.3 11863.38 237.51 1984 3,005,430.0 6.7 3.9 12653.38 237.52 1985 3,204,187.0 6.6 4.4 13432.49 238.54 1986 3,354,572.0 4.7 2.9 19906.08 168.52 1987 3,497,596.0 4.3 4.2 24181.39 144.64 1988 3,739,732.0 6.9 6.2 29182.46 128.15 1989 3,999,983.0 7 4.8 28993.79 137.96 1990 4,300,398.0 7.5 5.1 29700.93 144.79 1991 4,582,991.0 6.6 3.8 34021.16 134.71 1992 4,710,207.0 2.8 1 37190.74 126.65 1993 4,753,811.0 0.9 0.3 42750.10 111.2 1994 4,884,500.0 2.3 0.6 47788.87 102.211995 4,951,660.0 1.4 2 52643.63 94.06 1996 5,050,120.0 2.0 2.7 46425.08 108.78 1997 5,156,440.0 2.1 1.6 42618.73 120.99 1998 5,049,050.0 -2.1 -2 38568.86 130.91 1999 4,976,290.0 -1.4 -0.1 43686.16 113.91 2000 5,029,900.0 1.1 2.9 46672.54 107.77 2001 4,977,200.0 -1.0 0.2 40954.50 121.53 2002 4,913,120.0 -1.3 0.3 39182.71 125.39 2003 4,902,940.0 -0.2 1.4 42292.25 115.93 2004 4,983,280.0 1.6 2.7 46060.45 108.19 2005 5,017,340.0 0.7 1.9 43141.36 116.3 2006 5,073,650.0 1.1 2 45998.64 110.3 2007 5,155,200.0 1.6 2.4 43780.89 117.75 2008 5,051,120.0 -2.0 -0.6 48845.57 103.41 2009 4,709,367.0 -6.6 -6.3 50303.00 93.62 2010 4,792,231.0 1.8 3.9 54607.30 87.751955-1993年,不变价国内生产总值(GDP)使用的基期价格是1990年价格。

解读日本“失去的十年”:日本20世纪90年代危机对本轮经济复苏的启示2010-10-25摘要:现在是否能确保从全球金融危机中复苏?二十年前一场与本次危机极其相似的终结了日本经济增长奇迹的危机能为我们提供一些线索。

本文探讨了两次危机的相似点并归纳了其对当前全球经济前景及经济政策的潜在影响。

日本的经历给人们四大经验教训。

第一,“绿芽”(green shoots)不能确保经济复苏,这意味着需要对经济前景持谨慎态度。

第二,金融脆弱性会使经济容易受到不利冲击的影响,为了经济持久复苏这一问题应该得以解决。

第三,精准对位的宏观经济刺激计划能促进本次调整,但附带的成本将越来越高。

最后,尽管难以判断政策支持措施退出的最佳时机,但是目前明确的中期规划可能会有所帮助。

关键词:日本,失去的十年,金融危机,大萧条,绿芽,退出一、引言1.在经济连续两季度呈自由落体下滑态势之后,最近来自世界各地的新闻为我们提供了对经济前景持审慎乐观的理由。

随着亚洲经济的大幅反弹以及其他地区经济保持稳定或出现温和复苏,世界经济似乎正在缓慢地恢复活力。

尽管压力仍然存在,但2008年秋天全球金融市场迷漫的恐慌情绪也已显著减退。

经济复苏“绿芽”正以不同的形式和强度在世界各地涌现,从而点燃了“大萧条”结束在即的希望。

2. 但世界经济是否已到了真正的拐点,支持性政策是否应该在不久的将来被逆转?积极的宏观经济刺激政策、对金融业史无前例的干预以及与全球库存周期相联的再库存(restocking)都对经济活动产生了重要的推动作用。

然而,除了以上暂时性的推动力之外,基于各经济体金融体系的健康程度、私营部门资产负债表的稳健性,以及各国对外部需求与融资的相对依赖,各经济体复苏的持久性与形态很可能各不相同。

展望未来,每个国家的决策者将需要判断复苏步伐的稳固程度,该判断主要基于私人需求是否足以充分取代慷慨的政府支持。

3. 我们可以从历史中学到什么?为了有助于评估当前的经济前景,本文回顾了日本20世纪90年代的银行业危机(有时将其称为“失去的十年”)。

日本经济萧条的原因分析★刘淑琪 一、日本经济目前还难以摆脱萧条。

日本经济在战后的发展过程中,曾于1973~1979年,在两次世界性石油危机之间以“滞胀”形式表现出一次比较长时间的经济萧条。

“滞胀”时期日本经济发展速度比高速增长时期减速一半,不足5%,但明显高于其它主要资本主义国家(这些国家一般都在2%);1991年5月日本泡沫经济破灭,日本经济发展又一次步入长期萧条,1991至1995年国内生产总值(GDP)踏步不前,增长率分别为3.1%、0.3%、-0.2%、0.6%、2.2%。

到1996年日本的GDP 实现了3.6%的增速,但到了1997年又跌至接近零增长的速度,使人们刚刚看到的日本经济回升的曙光又被厚厚的阴云所笼罩。

特别是近期内具有悠久发展历史的八百伴、三洋证券、北海道拓植银行、山一证券等一些著名大企业、大金融公司及众多中小企业、公司相继倒闭破产,股市疲软,汇率下跌,失业率又创新高(1998年3月份达3.9%,是1953年以来最高的),进一步印证日本经济形势严峻,摆脱萧条还待时日。

二、日本经济长期萧条的主要原因。

(一)经济体制负面影响的掣肘使经济回升乏力。

政府主导型的市场经济体制对日本经济奇迹的出现发挥了重要作用,但其负面影响也是不可忽视的,特别是90年代以来,日本经济发展的内外环境发生了重大变化,这种体制与变化了的经济环境已不相适应,在许多方面形成了经济进一步发展的障碍,日本人称这种现象为“制度疲劳症”。

制度疲劳症主要在以下几方面影响日本经济回升。

1.以“政官财”复合体形式出现的官民协调制度及政府规制的负面影响日益显著。

庞大的官僚队伍的问题日益突出,官僚制度的效率日益低下,政府规制或行政指导等成为庞大的既得利益阶层谋取私利的工具,减弱了制度的活力,使制度日益走向僵化。

长期以来在政府主导型的市场经济体制下,政府制定了众多的对经济活动的规制,如价格、数量规制、进入规制等,企业的生产活动多数要受制于政府的规定或接受政府的行政指导。

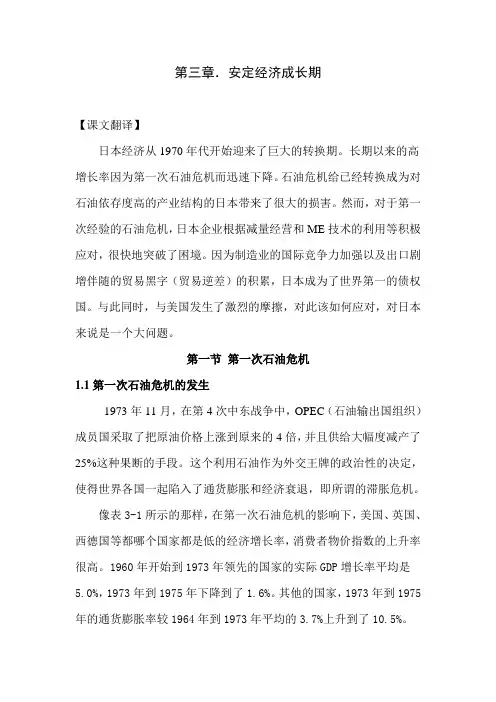

第三章.安定经济成长期【课文翻译】日本经济从1970年代开始迎来了巨大的转换期。

长期以来的高增长率因为第一次石油危机而迅速下降。

石油危机给已经转换成为对石油依存度高的产业结构的日本带来了很大的损害。

然而,对于第一次经验的石油危机,日本企业根据减量经营和ME技术的利用等积极应对,很快地突破了困境。

因为制造业的国际竞争力加强以及出口剧增伴随的贸易黑字(贸易逆差)的积累,日本成为了世界第一的债权国。

与此同时,与美国发生了激烈的摩擦,对此该如何应对,对日本来说是一个大问题。

第一节第一次石油危机1.1第一次石油危机的发生1973年11月,在第4次中东战争中,OPEC(石油输出国组织)成员国采取了把原油价格上涨到原来的4倍,并且供给大幅度减产了25%这种果断的手段。

这个利用石油作为外交王牌的政治性的决定,使得世界各国一起陷入了通货膨胀和经济衰退,即所谓的滞胀危机。

像表3-1所示的那样,在第一次石油危机的影响下,美国、英国、西德国等都哪个国家都是低的经济增长率,消费者物价指数的上升率很高。

1960年开始到1973年领先的国家的实际GDP增长率平均是5.0%,1973年到1975年下降到了1.6%。

其他的国家,1973年到1975年的通货膨胀率较1964年到1973年平均的3.7%上升到了10.5%。

1.2 对日本经济的影响由于第一次石油危机,日本的能源大多依赖进口,从而使得刚转换成高度依赖石油的产业结构的日本经济受到了极大的伤害。

以石油危机为转机,日本经济10%左右的高增长率到此为止,并在1974年成为和战后初期一样的负增长,从此,日本经济进入了安定经济成长期。

针对于石油危机给日本经济带来的影响,从一下的4个方面进行说明。

第一,交易条件的恶化。

交易条件是用出口资金量一单位和进口资金量交换,以进口资金测出的出口资金一单位的价值来表示。

如果和出口价格相比,进口价格更贵的话,就意味着交易条件的恶化。

在1972年,日本的汽车的平均价格是每台1460美元,因此,相当于买了770桶石油。

日本经济危机第二次世界大战后的日本经历过五大经济危机:1970年代的石油危机、1989年的泡沫经济危机、1997年的亚洲金融风暴、2000年的互联网泡沫危机以及最近的全球经济危机。

创伤最深者,莫过于1989年末那场似乎祸起萧墙的泡沫经济大崩盘。

1989年底至2001年秋,日经平均指数由38915.87点直线下挫到10195.69点,缩水70%;而1991年至2002年,日本住宅用地价格累积下跌36%,商业用地价格下跌了62%,其中东京、大阪、名古屋三大城市圈,跌幅高达52.1%和76.1%。

这些触目惊心的数字不仅刺痛了日本社会,也撩动着许多中国人的敏感神经。

因为今日中国与经济泡沫破碎前夜的日本有许多类似的表征:中国已经成为美国最大的债权国、中国已经开始向海外大规模输出资本、所谓的“北京共识”或“中国模式”为许多国际学者所追捧……在种种“历史惊人的相似”中,人民币面临的巨大升值压力与以房地产为首的资产价格飙涨更让人们疑问:“中国会不会是下一个日本?”本文结合时代大背景来透视1989年的危机,以便更深入地理解日本经济危机的启示意义。

在马克思主义学者看来,资本主义经济危机发生的周期性昭示着这样一个论断:发生经济危机是不可避免的,问题在于它什么时候发生、诱因又是什么。

对于1989年日本经济崩溃而言,通过事后的回顾,许多人得出了《广场协定》签署——日元大幅升值——房地产等资产价格飙涨——经济泡沫破碎这样一个线性的因果链。

一、泡沫经济的有关背景(一)美国的“滞胀”与“里根经济学”。

20世纪80年代初期,当罗纳德·里根宣誓就任美国第49届总统时,美国经济正为严重的“滞胀”所困扰。

1980年,美国的通货膨胀率为13.5%,失业率为7%,经济增长率为-0.2%,财政赤字高达738亿美元。

里根指出:“我们正馅入自20世纪30年代以来国家最严重的经济衰退之中,我们必须开辟一条改革和重振经济的道路。

”(里根,1991)为此,里根政府以供给经济学派、货币主义和新古典综合派等作为理论基础,制定了美国“经济复兴计划”,史称“里根经济学“。

日本二战后经济发展趋势经过50年代、60年代的高速增长之后,日本经济在70年代中期至80年代初进入低速增长期,在1982年至90年代初进入调整期。

从50年代到80年代的经济增长,可以看出日本经济明显高于其他西方国家的经济增长速度,使日本经济大国的地位进一步确立。

1982年底日本的国民生产总值达到10828亿美元,分别相当于美国的35.2%,联邦德国的1.6倍,英国的2.2倍,法国的2倍。

同年,人均国民生产总值达11680美元,在西方7国中仅次于美国,跃居于发达资本主义国家第二位,成为世界上头号债权大国。

过了一年,对外纯资产又跃升到了1298亿美元。

1987年日本国民生产总值超过前苏联,成为世界第二经济大国。

同年人均国民生产总值达17142美元,超过美国(16591美元)跃居西方7国之首,仅次于瑞士和卢森堡,世界排名为第三位。

至1990年日本国民生产总值已达29641美元,约占世界国民生产总值的20%以上。

在此期间,日本经济也暴露出了一系列问题。

如生产过剩,尤其是制造业开工不足的情况进一步突出起来。

平均开工率从1965-1973年间的90%下降到1974-1982年间73.9%,近1/3生产能力过剩。

为此日本政府自1974年的石油危机之后,在其“政治大国”的总目标下,根据其经济发展中存在的问题和矛盾,逐步提出并形成了新的经济发展战略。

一、“科技立国”的新战略1.“科技立国”新战略的由来。

日本经济从“贸易立国”到“科技立国”的转变,是由多种因素促成的。

第一,石油危机的冲击。

70年代中期,第一次石油危机爆发后,日本遭受的打击很大。

因为日本所需石油的99.8%需要进口,其中,82.6%来自于中东。

石油价格猛涨大大增加了成本,加深了日本经济的萧条。

日本的企业家再一次深切感到,缺乏资源和能源实在是日本经济的一大弱点。

他们开始拼命发展省能源、省材料的技术,以及改善企业的体制,提高劳动生产率,使日本产品向高附加值和高科技化的方向发展。

持续衰退的日本炼油业2015.3一、90年代后日本炼油业持续20年的产能衰退日本炼油业的发展与日本经济密切相关,与日本乙烯工业类似,日本炼油业也大致可划分为四个发展阶段。

(1)50年代~70年代初,战后日本经济保持10%~20%的高速增长,国际油价维持低位,日本抓住历史机遇,化工行业实现从煤化工向石油化工转变,在58年到70年的13年时间里石化产值增长13倍,原油消费量也有超10倍的增长。

(2)70年代~80年代中期,1973年和1979年的两次世界石油危机打断了日本炼油业高速发展的进程,日本经济增速也下降到10%以下,原油需求出现了大幅下滑。

为了克服石油危机的不利影响,日本企业进行了深刻的调整和改革,石化产业节能降耗,技术改造,实行多元化经营,淘汰部分产能,并在这一时期培育出一批有国际竞争力的私人资本大公司。

(3)80年代中期~90年代末,中国等新兴市场的需求开始迅速增长,日本化工企业进军新兴市场,大量出口石化产品,日本原油需求又呈现新第二次高速增长。

(4)90年代末至今以后,中国、中东和东南亚等地的炼油和石化产业开始快速发展,日本石化产品外销的潜力不断被挤压,加之国内经济长期处于低迷状态,日本的原油消费量逐年呈现下滑态势,炼油业至今仍处于第二个衰退期。

二、日本原油供应安全与战略储备日本不仅是一个经济大国,更是一个原油消费大国,而该国原油几乎完全依赖于进口,使得日本的石油安全态势极为严峻。

80年代日本从中东各国进口原油比例保持在61%~71%之间,1990年以后该比例开始大幅增长,平均以每年730万吨的速度增长。

1997年日本从中东地区进口量占其总量的82.6%,沙特、阿联酋和卡塔尔是日本最大的三个进口来源国家;从亚洲各国进口量占14.6%。

到了2007年日本从中东进口原油的比重上升到了86.7%。

日本对中东石油严重依赖,而中东地区政治局势动荡,这对日本石油及产品供给的稳定性和安全性造成严重影响。

日本战后经济发展的历程战后经济发展是指二战后初步恢复之后,日本在经济方面所取得的巨大成就。

从二战结束到20世纪70年代,日本经历了一个令人瞩目的经济增长时期,被称为“日本经济奇迹”。

以下是日本战后经济发展的主要历程。

第一阶段:战后恢复与经济(1945-1952年)二战结束后,日本经济几乎被摧毁。

日本政府采取了一系列的恢复和重建措施,促进了战后经济发展。

针对农业,政府推出了土地政策,将大规模土地重新分配给农民。

对于工业部门,政府实施了一系列的财政刺激政策,通过提供财政补贴和贷款来重建企业。

此外,政府还通过制定劳动法和推动劳资和谈来改善劳动环境,提高工人的待遇和福利。

第二阶段:高度增长时期(1952-1973年)1955年至1973年期间,日本经济以惊人的速度增长,年均增长率达9%以上。

这一时期被称为“日本经济奇迹”的黄金时代。

这是通过工业化和出口导向的经济政策实现的。

政府在基础设施建设上增加了投资,包括修建高速公路和建设港口设施,促进了经济发展。

此外,政府还提供了财政补贴和低利率贷款,帮助企业进行现代化和技术升级。

在出口方面,政府实施了出口导向型经济政策,以发展制造业的出口为重点,通过提供关税减免和财政支持来支持出口企业。

第三阶段:泡沫经济时期(1973-1991年)泡沫经济时期是指从1973年石油危机开始到1991年泡沫破裂为止的时期。

这一时期,日本经济继续以惊人的速度增长,特别是金融业和房地产业。

政府鼓励银行放贷,金融业获得了大量资金。

同时,房地产业蓬勃发展,价格飙升。

在此期间,日本的股票和土地市场都处于高涨状态。

然而,这种增长模式积累了许多问题,包括过度借贷和过度投资。

1991年,泡沫破裂,日本陷入长时间的经济低迷。

第四阶段:经济停滞时期(1991年至今)自泡沫破裂以来,日本经济一直处于停滞状态。

政府采取了一系列的措施来刺激经济增长,包括降息、财政刺激和结构性等。

然而,这些措施并没有取得预期的效果,日本经济仍然面临很多挑战,包括人口老龄化和高债务等。

日本经济危机第二次世界大战后的日本经历过五大经济危机:1970年代的石油危机、1989年的泡沫经济危机、1997年的亚洲金融风暴、2000年的互联网泡沫危机以及最近的全球经济危机。

创伤最深者,莫过于1989年末那场似乎祸起萧墙的泡沫经济大崩盘。

1989年底至2001年秋,日经平均指数由38915.87点直线下挫到10195.69点,缩水70%;而1991年至2002年,日本住宅用地价格累积下跌36%,商业用地价格下跌了62%,其中东京、大阪、名古屋三大城市圈,跌幅高达52.1%和76. 1%。

这些触目惊心的数字不仅刺痛了日本社会,也撩动着许多中国人的敏感神经。

因为今日中国与经济泡沫破碎前夜的日本有许多类似的表征:中国已经成为美国最大的债权国、中国已经开始向海外大规模输出资本、所谓的“北京共识”或“中国模式”为许多国际学者所追捧……在种种“历史惊人的相似”中,人民币面临的巨大升值压力与以房地产为首的资产价格飙涨更让人们疑问:“中国会不会是下一个日本?”本文结合时代大背景来透视1989年的危机,以便更深入地理解日本经济危机的启示意义。

在马克思主义学者看来,资本主义经济危机发生的周期性昭示着这样一个论断:发生经济危机是不可避免的,问题在于它什么时候发生、诱因又是什么。

对于1989年日本经济崩溃而言,通过事后的回顾,许多人得出了《广场协定》签署——日元大幅升值——房地产等资产价格飙涨——经济泡沫破碎这样一个线性的因果链。

一、泡沫经济的有关背景(一)美国的“滞胀”与“里根经济学”。

20世纪80年代初期,当罗纳德·里根宣誓就任美国第49届总统时,美国经济正为严重的“滞胀”所困扰。

1980年,美国的通货膨胀率为13.5%,失业率为7%,经济增长率为-0.2%,财政赤字高达738亿美元。

里根指出:“我们正馅入自20世纪30年代以来国家最严重的经济衰退之中,我们必须开辟一条改革和重振经济的道路。

”(里根,1991)为此,里根政府以供给经济学派、货币主义和新古典综合派等作为理论基础,制定了美国“经济复兴计划”,史称“里根经济学“。

历次石油危机对世界经济的影响1857年12月,一个贫困交加的中年人,手里拿着铁路公司的免费通票,从美国的纽黑文市乘车前往达泰特斯维尔的油溪河。

到了那里,他看到,掺杂着石油的泉水从地壳深处滚滚涌出,“这水能像白兰地一般燃烧”。

这个中年人名叫埃德温·德雷克,他的名字后来和石油开采史牢牢联在了一起。

在德雷克之前,虽然石油已经被证明具有无可比拟的工业价值,但是开采、提炼的办法原始而简陋,石油产量有限,无法满足工业生产的需求。

德雷克目睹油溪河上翻涌不息的河水之后,满怀信心地认定:可以“像抽水那样把石油从地下抽出来……而我,则决心成为钻探石油的第一人”。

两年后的8月29日,德雷克启动一架简易手摇泵,滚滚石油顿时冲出地面。

这口深度只有69.5英尺(约21米)的油井,遂成为美国第一口现代油井,德雷克这个名字,也以“现代石油开采者”的身份被载入史册。

从那一天起,人类终于拥有大规模工业开采石油的能力;从那一天起,石油成为左右工业社会发展的命脉。

无数人的生活,随着石油的开采、石油价格的上涨下落起伏跌宕。

不知不觉中,人类对石油的依赖越来越深。

人们很快就发现,只有取得充足的石油资源,才能维持现代经济的繁荣和高度机械化的战争。

因此,对石油这种战略资源的争夺就一直伴随着人类历史的演进,中东地区由于存在世界最大的“黑金”蕴藏量,也成为世界上战争最频繁、争夺最厉害的地区。

全球三次石油危机第一次危机(1973年):1973年10月第四次中东战争爆发,为打击以色列及其支持者,石油输出国组织的阿拉伯成员国当年12月宣布收回石油标价权,并将其基准原油价格从每桶3.011美元提高到10.651美元,使油价猛然上涨了两倍多,从而触发了第二次世界大战之后最严重的全球经济危机。

第二次危机(1978年):1978年底,世界第二大石油出口国伊朗的政局发生剧烈变化,伊朗亲美的温和派国王巴列维下台,引发第二次石油危机。

此时又爆发了两伊战争,全球石油产量受到影响,从每天580万桶骤降到100万桶以下。

日本经济危机第二次世界大战后的日本经历过五大经济危机:1970年代的石油危机、1989年的泡沫经济危机、1997年的亚洲金融风暴、2000年的互联网泡沫危机以及最近的全球经济危机。

创伤最深者,莫过于1989年末那场似乎祸起萧墙的泡沫经济大崩盘。

1 989年底至2001年秋,日经平均指数由38915.87点直线下挫到10195.69点,缩水70%;而1991年至2002年,日本住宅用地价格累积下跌36%,商业用地价格下跌了62%,其中东京、大阪、名古屋三大城市圈,跌幅高达 52.1%和76.1%。

这些触目惊心的数字不仅刺痛了日本社会,也撩动着许多中国人的敏感神经。

因为今日中国与经济泡沫破碎前夜的日本有许多类似的表征:中国已经成为美国最大的债权国、中国已经开始向海外大规模输出资本、所谓的“北京共识”或“中国模式”为许多国际学者所追捧……在种种“历史惊人的相似”中,人民币面临的巨大升值压力与以房地产为首的资产价格飙涨更让人们疑问:“中国会不会是下一个日本?”本文结合时代大背景来透视1989年的危机,以便更深入地理解日本经济危机的启示意义。

在马克思主义学者看来,资本主义经济危机发生的周期性昭示着这样一个论断:发生经济危机是不可避免的,问题在于它什么时候发生、诱因又是什么。

对于1989年日本经济崩溃而言,通过事后的回顾,许多人得出了《广场协定》签署——日元大幅升值——房地产等资产价格飙涨——经济泡沫破碎这样一个线性的因果链。

一、泡沫经济的有关背景(一)美国的“滞胀”与“里根经济学”。

20世纪80年代初期,当罗纳德·里根宣誓就任美国第49届总统时,美国经济正为严重的“滞胀”所困扰。

1980年,美国的通货膨胀率为13.5%,失业率为7%,经济增长率为-0.2%,财政赤字高达738亿美元。

里根指出:“我们正馅入自20世纪30年代以来国家最严重的经济衰退之中,我们必须开辟一条改革和重振经济的道路。

”(里根,1991)为此,里根政府以供给经济学派、货币主义和新古典综合派等作为理论基础,制定了美国“经济复兴计划”,史称“里根经济学“。

昭和时期以来日本经济发展特点及启示摘要:1926年,日本进入了昭和元年,从昭和二十年开始,日本经济进入了从荒废走向复兴的道路。

20世纪50年代在制造业为龙头下日本经济快速成长。

70年代,全球爆发第一次石油危机,日本经济陷入混乱,此后经济增长率锐减,战后以来的经济高成长宣告终结。

80年代后,因为金融环境宽松,景气持续强劲,导致股票价格和地价大幅攀升,即泡沫经济。

90年代,资产价格急剧下跌,泡沫经济崩溃,日本经济长期低迷,被认为是“失去的十年”。

通过对日本经济发展特色的分析也为我们未来研究发展中国家尤其是我国的经济发展道路提供了一些宝贵的启示。

关键词:高速增长;泡沫经济;经济萧条一、昭和以来日本经济发展道路1926年,日本正式步入昭和时代,进入昭和时代后的日本经济有两次明显的增长,进入平成时代后却迎来了十年迷失,昭和以来日本经济的发展路线可以大致分为三个阶段。

第一阶段为1926年至1937年。

刚步入昭和时代的日本,资本主义社会已经形成。

由于世界经济经历第一次世界大战的景气阶段,在1920年发生了严重的经济萧条,并一直延续。

因此,日本的经济也陷入了停滞的局面。

但是,这个时期,日本经济已经出现各种产业。

最为代表性的就是纤维产业,确立了一流企业的地位。

但是当时的企业与现代企业不太相同。

社会贫富差距较大,从而形成了阶级对立的现实问题。

世界各国依然延续着古典资本主义。

当时的农业与第一次世界大战时期的景气局面相反。

农产品出现过剩的现象,导致粮食价格的下跌,直到昭和初期,农产品价格继续下跌,随着粮食价格的下跌又加上当时通货紧缩的因素,农户们的经营陷入困境。

“到了20世纪20年代,重工业和化学工业在工业化课合理化方面得到了潜移默化的发展。

”昭和六年(1931年),担任内阁大藏大臣的高桥首先指出,解除黄金禁运的方针正在引起紧缩,但在考虑这个问题的同时,应该把国家经济与个人相区分开。

“由于实施经商财政方针,国家财政指出大幅度紧缩,就连正在施工的国会议事堂也全部停建。

日本经济长期低迷原因剖析第一是石油危机,是有大幅提价,导致日本受到冲击。

现在是历史最高价了。

在有广场协议,日元被大幅升值,专门像现在的人民币。

由于日元的升值,导致国内的股市和楼市大幅被炒高,产生严峻的泡沫。

跟中国依旧专门像。

在有脆弱的银行系统。

中国依旧一样。

日本经济加深对亚洲的依靠2010年01月30日03:26 来源:21世纪经济报道【字体:大中小】网友评论(0)日本财务省在1月27日公布了2009年12月的贸易统计数据(速报值),出口同比增长12.1%,达到5万4128亿日元。

这是日本出口在2008年9月以来首次显现同比增长。

据统计显示,由于中国需求的带动,日本对亚洲的出口在11月差不多显现同比增长,12月对欧洲、大洋洲、中南美的出口也显现同比增长,推动2009年全年的贸易好转。

其贸易黑字也时隔两年显现同比增长,增长率达到36.1%。

在国内面临通缩压力、对外日元大幅升值的不利情形下,外需增长对日本经济起到了专门强的支撑作用。

日本经历过泡沫经济后,最终在21世纪初痛下决心,加大力度处理银行不良债权问题,使得其金融机构的资产负债表大为改观。

当美国次贷问题逐步浮出水面之初,日本人并没有足够的危机感,许多人隔着太平洋(601099)喃喃自语:美国那情形如何似曾相识。

雷曼危机之后,日本经济又蔓延起极度悲观的情绪。

然而当2009年过去,情形看起来并没起初预想的那么糟糕。

尽管通缩给专门多企业带来业绩萎缩的压力,但许多外向型企业却因为亚太新兴国家的内需强劲而意外显现业绩好转。

日本的财政年度在3月终止,目前正是各家上市公司连续公布2009财年前3季度业绩的高峰期。

按照日本经济新闻对预估数据的汇总,日本要紧上市公司的营业利益(毛利)来自日本国内的大约是5000亿日元,而美洲不到2000亿日元,欧洲更是亏损状态。

另一方面,亚太区将带来近8000亿日元的营业利益,专门是中国。

由于占比不断增加,越来越多的上市公司干脆把中国列为一个单项向投资者披露。

日本的产业结构调整前言石油危机迫使日本改变产业结构。

日本政府发表的《70年代展望》,提出产业结构知识集约型设想,把以电子计算机、宇航等尖端技术领域为中心的知识密集型产业作为主导性产业发展。

这些产业具有耗能少、附加价值高等特点,是摆脱能源制约、切实提高产品国际竞争力的有效途径。

1985年9月,5个世界最发达的国家在纽约广场饭店召开由各国财长和中央银行行长参加的会议,并通过“广场协议”决定降低美元对日元和西欧各国货币的汇率。

此后日元开始大幅升值,两年间日元汇率上涨了一倍。

日本强调其产品的附加价值,使得汽车、电子、精密仪器等产品在日元升值后依然具有雄厚的国际竞争力。

70年代后,韩国、新加坡以及台湾、香港等新兴工业国和地区取得了令人瞩目的发展,这与日本资本在这些国家和地区的投资是分不开的。

考虑到与各国的贸易摩擦而受到发达国家贸易保护壁垒的限制,许多日本企业开始转为在出口对象国当地生产销售。

20世纪80年代日本产业结构调整带来了两个结果,一是经济大国地位继续增强,另一个结果是土地、股票价格逐渐背离正常价格,导致泡沫经济形成。

20世纪80年代后期确立的“内需主导型”经济结构目标,并未通过改善劳动生产条件、提高大众消费购买力来进行,而是像以往那样采取了“支持生产者”的政策,内需没有从根本上得以确立。

90年代,美国将信息技术产业的战略重点放在个人计算机和网络,而日本仍把大型计算机作为攻关目标。

当美国英特尔公司放弃了存储器的生产而专注于CPU 生产的时候,日本东芝公司等仍在生产利润低、附加价值不高的存储器。

结果2002年,日本六家电机企业全面亏损。

存储器生产曾经世界第一的东芝公司不得不退出这一行业。

目前这些电机企业纷纷展开战略重组,加大个人电子产品和软件服务的比重。

2000年通商产业省发表《21世纪经济产业政策的课题与展望》认为支撑日本半个世纪发展的“自给自足式”经济模式已经不适应新时代的要求,而应当建立一个“更开放的、相互联系的模式”,将未来的可持续发展产业重点放在技术创新、信息产业、老龄化社会服务和环保产业上。

国际油价自今年110美元每桶到68美元每桶仅仅用了5个月左右的时间。

以沙特为首的欧佩克(OPEC,石油输入国组织)于2014年11月底决定,在原油“桶桶贱卖”的情况下坚持不减产,维持原油产量每日3000万桶不变。

一桶激起千层浪”,作为目前最重要的战略物资之一,石油牵动着全世界的敏感神经”。

日本作为世界原油进口大国,对油价的嗅觉可谓及其灵敏。

在2014年4月消费税增长后,日本国内生产总值(GDP)连续负增长,加上日元贬值给进口带来障碍时,石油进口却逆势增长。

2014年11月28日,日本经济产业省发布的10月石油统计速报显示,日本进口了更多原油,出口更多成品油,石油储备增加。

为什么日本能够成为国际石油市场的快速反应部队呢?首先要从日本的石油血泪史讲起。

美国断油与突袭珍珠港。

1937年,中日爆发全面战争后,日本为侵略中国投入大量人力物力,逐渐进入消耗”。

而美国在1941年开始,对严重依赖美国石油的日本实施石油禁运,日本的飞机、大炮、坦克瞬间沦为废铁。

日本几乎陷入绝望,随后走极端,在1941年12月7日凌晨,穿云破雾,虎扑珍珠港。

美国以此为契机参战,扭转了二战局面。

这一次实枪、核弹的教训不可谓不惨痛。

石油危机令日本经济中道崩殂。

从1955年到1972年,日本经济达到了平均9.3%的实际增长率,让日本奇迹一时风头无量。

然而国际风云变幻,1973年10月第四次中东战争发生,以石油为武器作战的中东产油国让远东的日本跌了大跟头。

当时日本国内处于典型的“需求拉动型通货膨胀”中,整个社会对石油非常依赖,整个日本社会出现恐慌。

当年11月,日本人“抢厕纸”、“抢洗涤剂”,物价急剧波动。

小小一桶油,给日本人近乎造成心理创伤。

历史教训造成了现实警惕。

日本痛定思痛,终于开启大时代石油战略。

靠政府行政手段,以政策控制需求。

制定石油二法,《石油供需调整法》、《稳定国民生活紧急措置法》,半强迫地号召国民开展消费节约运动,对日本全国石油制品的生产、原油进口、贩卖严格控制。

对石油制造的生活必需品制定标准价格。

而后又进行产业升级,丢卒保车加强实力。

果断淘汰部分老旧设备,提高技术水平,避免行业内过度竞争,整合资源形成集约化生产。

例如日本石油就开始和三菱石油合作。

日本石油界最终形成7大集团、11大公司的形势。

接着宏观调控,以税收控制用油。

由于石油等燃料的使用加剧地球变暖,日本国税厅在2014年6月改定了石油煤炭税税率,据此次改定,日本在2014年4月1日提高消费税的同时也提高了原油制品的税率。

2014年起每千升征税2540日元,2016年4月起每千升征收2800日元。

然而,结合历史与现实,就能看到日本的石油对策仍然存在“长于战术,短于战略”的弊病。

第一,“石油战略”是应急之用,非长久之计。

虽然在第一次石油危机后,日本的石油战略一直延续继承,但始终缺乏“自控力”,最大的特点不过是应激反应。

国际油价跌时买入,国家油价高时卖出,与炒作原油期货的机构并无二致。

到不可控时,唯有勒紧裤腰带节约,缺乏根本性控制能力。

至上个月日本对中东产油国的依赖仍然高达85.2%。

可以想见,日本的反应快也是不得已而为之。

第二,日本严重缺乏“第一手判断”,难以摆脱经济外交困境。

中东各产油国在日本的外交中一度处于非常边缘化的地位,日本基本上是遵循随美亲以的政策,对中东的政治、经济、文化十分隔膜。

而石油危机过后,又一味屈服于“石油压力”,发表亲阿声明。

其后,又一味期冀对中东直接投资的金元对策能给日本带来源源不断的好处。

如此朝令夕改,自然难以获得中东各国的信任。

国际外交关系虽然是以国家利益为主导,却也无法排除感情因素。

随着中东各产油国经济水平的提高,日元的甜头更是逐渐减少。

日本经济产业省资源厅曾公开

招募资金、人才、技术打入中东。

希望日本培养的国际型石油人才能在中东站稳脚跟,然而收效甚微。

日本的技术虽然较为先进,可以部分进入中东捞一把,却无法进入核心利益区。

第三,日本自身政治地理条件的限制,开辟新油路亦受制于人。

众所周知,日本国土面积狭小、资源匮乏。

对待石油这类战略性物资的贮备也实在是有心无力。

虽然保有一定量的储备,却远远做不到像美国一般,关起国门就能自力更生。

日本虽然满世界找油,好容易摆脱了英美等国的国际石油资本控制,却无奈于北海、墨西哥湾等原油产地本就在欧美手中。

太阳能、地热能等新能源发挥作用尚有限度。

本来能够借助的核能,却由于2011年的东日本大地震造成福岛核电站事故而停摆至今。

新石油危机时代的日本仍将处在茫然期。