古代汉语练习二答案

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:9

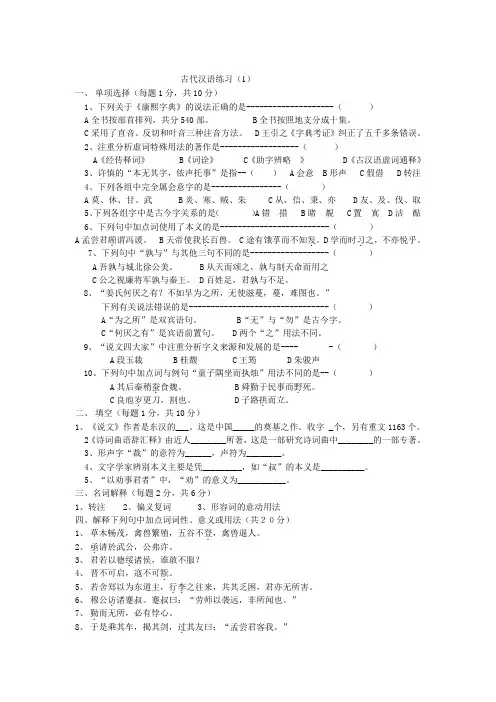

古代汉语练习(1)一、单项选择(每题1分,共10分)1、下列关于《康熙字典》的说法正确的是--------------------()A全书按部首排列,共分540部。

B全书按照地支分成十集。

C采用了直音、反切和叶音三种注音方法。

D王引之《字典考证》纠正了五千多条错误。

2、注重分析虚词特殊用法的著作是------------------()A《经传释词》 B《词诠》 C《助字辨略》 D《古汉语虚词通释》3、许慎的“本无其字,依声托事”是指--() A会意 B形声 C假借 D转注4、下列各组中完全属会意字的是----------------()A莫、休、甘、武 B炎、寒、贼、朱 C从、信、秉、亦 D友、及、伐、取5、下列各组字中是古今字关系的是()A错措 B睹覩 C置寘 D沽酤6、下列句中加点词使用了本义的是-------------------------()A孟尝君顾.谓冯谖。

B天帝使我长.百兽。

C途有饿莩而不知发.。

D学而时习.之,不亦悦乎。

7、下列句中“孰与”与其他三句不同的是------------------()A吾孰与城北徐公美。

B从天而颂之,孰与制天命而用之C公之视廉将军孰与秦王。

D百姓足,君孰与不足。

8、“姜氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓,蔓,难图也。

”下列有关说法错误的是--------------------------------()A“为之所”是双宾语句。

B“无”与“勿”是古今字。

C“何厌之有”是宾语前置句。

D两个“之”用法不同。

9、“说文四大家”中注重分析字义来源和发展的是---- -()A段玉裁 B桂馥 C王筠 D朱骏声10、下列句中加点词与例句“童子隅坐而执烛”用法不同的是--()A其后秦稍蚕.食魏。

B舜勤于民事而野.死。

C良庖岁.更刀,割也。

D子路拱.而立。

二、填空(每题1分,共10分)1、《说文》作者是东汉的___。

这是中国_____的奠基之作。

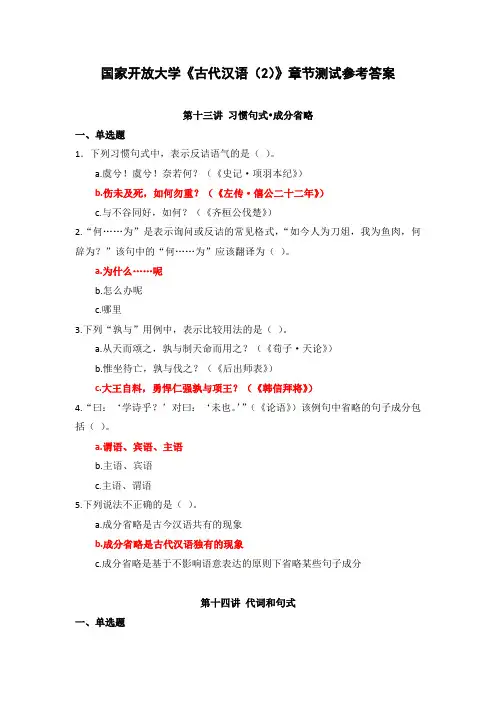

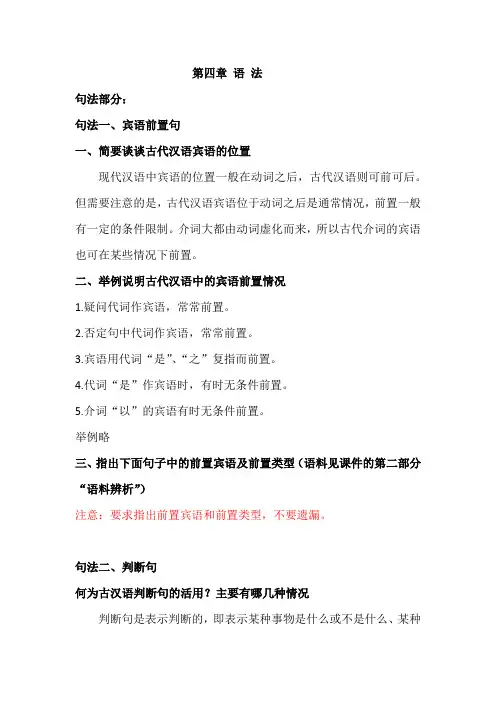

第四章语法句法部分:句法一、宾语前置句一、简要谈谈古代汉语宾语的位置现代汉语中宾语的位置一般在动词之后,古代汉语则可前可后。

但需要注意的是,古代汉语宾语位于动词之后是通常情况,前置一般有一定的条件限制。

介词大都由动词虚化而来,所以古代介词的宾语也可在某些情况下前置。

二、举例说明古代汉语中的宾语前置情况1.疑问代词作宾语,常常前置。

2.否定句中代词作宾语,常常前置。

3.宾语用代词“是”、“之”复指而前置。

4.代词“是”作宾语时,有时无条件前置。

5.介词“以”的宾语有时无条件前置。

举例略三、指出下面句子中的前置宾语及前置类型(语料见课件的第二部分“语料辨析”)注意:要求指出前置宾语和前置类型,不要遗漏。

句法二、判断句何为古汉语判断句的活用?主要有哪几种情况判断句是表示判断的,即表示某种事物是什么或不是什么、某种事物属于某一类或不属于某一类。

但也存在一些不表示判断的特殊判断句,也就是说,它们的主语和谓语不是同一事物或同一类别,这就是判断句的活用。

主要有以下三种情况:1.用判断句的形式表示比喻的修辞手法。

2.用判断句的形式表示较复杂的内容。

3.在表示因果关系的复句中,直接用带“也”的判断句形式说明原因。

句法三、被动句一、被动句的类型1.意念被动句即无形式标志的被动句,也就是没有任何专门用来表示被动的词语,主语的被动性只能从句子意思上去理解。

2.被动句式有形式标志的被动句:所谓形式标志指的是句中有某些助动词、助词或介词等作为被动句的标志。

主要包括:1.“于”字句2.“为”字句、“为……所”字句3.“见”字句4.“被”字句二、举例说明古代汉语被动句式的主要类型1.“于”字句2.“为”字句、“为……所”字句3.“见”字句4.“被”字句举例略。

三、古今被动表示法的异同1.共同点:(1)古今都有意念被动句。

例如:①饭吃了。

②屈原放逐,乃赋离骚。

(2)古今都可用“被”构成被动句式,例如:①敌人被我们消灭了。

②亮子被苏峻害。

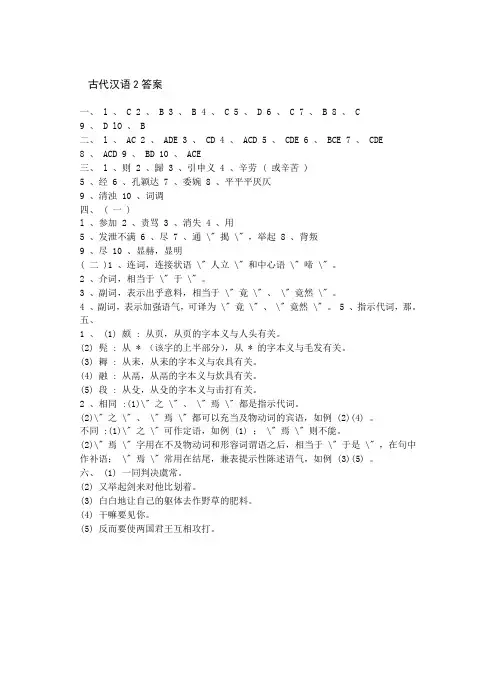

古代汉语2答案一、 l 、 C 2 、 B 3 、 B 4 、 C 5 、 D 6 、 C 7 、 B 8 、 C9 、 D lO 、 B二、 l 、 AC 2 、 ADE 3 、 CD 4 、 ACD 5 、 CDE 6 、 BCE 7 、 CDE8 、 ACD 9 、 BD 10 、 ACE三、 l 、则 2 、歸 3 、引申义 4 、辛劳 ( 或辛苦 )5 、经6 、孔颖达7 、委婉8 、平平平厌仄9 、清浊 10 、词调四、 ( 一 )l 、参加 2 、责骂 3 、消失 4 、用5 、发泄不满6 、尽7 、通 \" 揭 \" ,举起8 、背叛9 、尽 10 、显赫,显明( 二 )1 、连词,连接状语 \" 人立 \" 和中心语 \" 啼 \" 。

2 、介词,相当于 \" 于 \" 。

3 、副词,表示出乎意料,相当于 \" 竟 \" 、 \" 竟然 \" 。

4 、副词,表示加强语气,可译为 \" 竟 \" 、 \" 竟然 \" 。

5 、指示代词,那。

五、1 、 (1) 颇 : 从页,从页的字本义与人头有关。

(2) 髡 : 从 * (该字的上半部分),从 * 的字本义与毛发有关。

(3) 耨 : 从耒,从耒的字本义与农具有关。

(4) 融 : 从鬲,从鬲的字本义与炊具有关。

(5) 段 : 从殳,从殳的字本义与击打有关。

2 、相同 :(1)\" 之 \" 、 \" 焉 \" 都是指示代词。

(2)\" 之 \" 、 \" 焉 \" 都可以充当及物动词的宾语,如例 (2)(4) 。

不同 :(1)\" 之 \" 可作定语,如例 (1) ; \" 焉 \" 则不能。

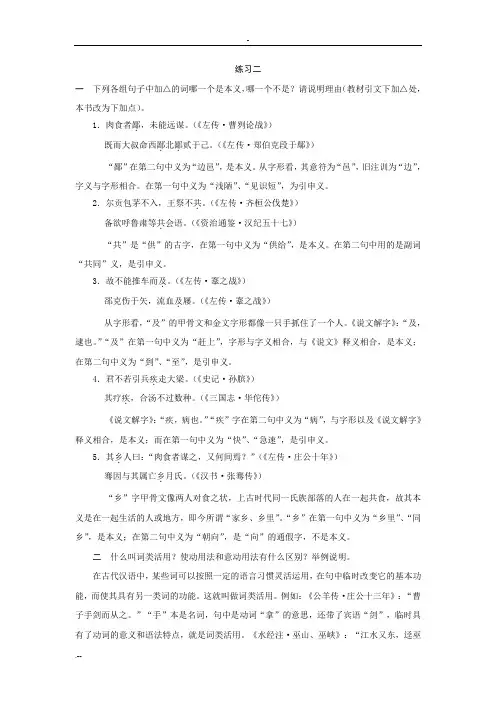

练习二一下列各组句子中加△的词哪一个是本义,哪一个不是?请说明理由(教材引文下加△处,本书改为下加点)。

1.肉食者鄙.,未能远谋。

(《左传·曹刿论战》)既而大叔命西鄙.北鄙.贰于己。

(《左传·郑伯克段于鄢》)“鄙”在第二句中义为“边邑”,是本义。

从字形看,其意符为“邑”,旧注训为“边”,字义与字形相合。

在第一句中义为“浅陋”、“见识短”,为引申义。

2.尔贡包茅不入,王祭不共.。

(《左传·齐桓公伐楚》)备欲呼鲁肃等共.会语。

(《资治通鉴·汉纪五十七》)“共”是“供”的古字,在第一句中义为“供给”,是本义。

在第二句中用的是副词“共同”义,是引申义。

3.故不能推车而及.。

(《左传·鞌之战》)郤克伤于矢,流血及.屦。

(《左传·鞌之战》)从字形看,“及”的甲骨文和金文字形都像一只手抓住了一个人。

《说文解字》:“及,逮也。

”“及”在第一句中义为“赶上”,字形与字义相合,与《说文》释义相合,是本义;在第二句中义为“到”、“至”,是引申义。

4.君不若引兵疾.走大梁。

(《史记·孙膑》)其疗疾.,合汤不过数种。

(《三国志·华佗传》)《说文解字》:“疾,病也。

”“疾”字在第二句中义为“病”,与字形以及《说文解字》释义相合,是本义;而在第一句中义为“快”、“急速”,是引申义。

5.其乡.人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”(《左传·庄公十年》)骞因与其属亡乡.月氏。

(《汉书·张骞传》)“乡”字甲骨文像两人对食之状,上古时代同一氏族部落的人在一起共食,故其本义是在一起生活的人或地方,即今所谓“家乡、乡里”。

“乡”在第一句中义为“乡里”、“同乡”,是本义;在第二句中义为“朝向”,是“向”的通假字,不是本义。

二什么叫词类活用?使动用法和意动用法有什么区别?举例说明。

在古代汉语中,某些词可以按照一定的语言习惯灵活运用,在句中临时改变它的基本功能,而使其具有另一类词的功能。

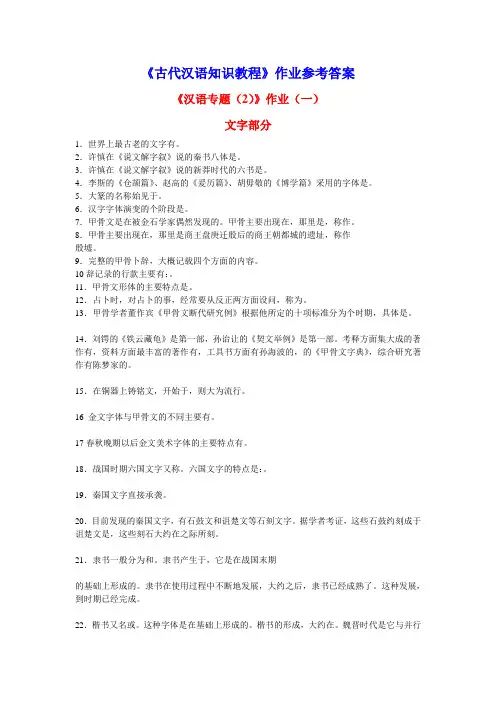

《古代汉语知识教程》作业参考答案《汉语专题(2)》作业(一)文字部分1.世界上最古老的文字有。

2.许慎在《说文解字叙》说的秦书八体是。

3.许慎在《说文解字叙》说的新莽时代的六书是。

4.李斯的《仓颉篇》、赵高的《爰历篇》、胡毋敬的《博学篇》采用的字体是。

5.大篆的名称始见于。

6.汉字字体演变的个阶段是。

7.甲骨文是在被金石学家偶然发现的。

甲骨主要出现在,那里是,称作。

8.甲骨主要出现在,那里是商王盘庚迁殷后的商王朝都城的遗址,称作殷墟。

9.完整的甲骨卜辞,大概记载四个方面的内容。

10辞记录的行款主要有:。

11.甲骨文形体的主要特点是。

12.占卜时,对占卜的事,经常要从反正两方面设问,称为。

13.甲骨学者董作宾《甲骨文断代研究例》根据他所定的十项标准分为个时期,具体是。

14.刘锷的《铁云藏龟》是第一部,孙诒让的《契文举例》是第一部。

考释方面集大成的著作有,资料方面最丰富的著作有,工具书方面有孙海波的,的《甲骨文字典》,综合研究著作有陈梦家的。

15.在铜器上铸铭文,开始于,则大为流行。

16 金文字体与甲骨文的不同主要有。

17春秋晚期以后金文美术字体的主要特点有。

18.战国时期六国文字又称。

六国文字的特点是:。

1920.目前发现的秦国文字,有石鼓文和诅楚文等石刻文字。

据学者考证,这些石鼓约刻成于21.隶书一般分为和。

隶书产生于,它是在战国末期的基础上形成的。

隶书在使用过程中不断地发展,大约之后,隶书已经成熟了。

这种发展,到时期已经完成。

22.楷书又名或。

这种字体是在基础上形成的。

楷书的形成,大约在。

魏晋时代是它与并行的时期。

23.六书之名始见于。

这时的六书大概是识字的科目。

首次说出六书内容的,是,对六书解24.许慎对“六书”的说解是。

25.清代学者对六书是造字之本提出了质疑。

他提出的“四体二用”说的意思是。

26.唐兰的提出的三书说的意思是。

2728.陈梦家、刘又辛将文字发展划分为三个阶段是。

二.解释下列名词:1.图画文字2.籀文3.甲骨卜辞4.钟鼎文5.隶定三.简要回答下列问题1.如何判定汉字所属的类型?2.为什么教材也认为“汉字也可以径称之为表意文字”,这和西洋学者所说的表意文字有什么不同?3.许慎在《说文解字叙》中说的秦书八体是从什么角度划分的?4.汉字字体演变经历了哪几个阶段,各个阶段的特点是什么?5.隶书是怎么产生的?隶书在汉字字体演变过程中的意义是什么?6.没有本字的假借,在其应用和发展过程中的有三种情况是么?四.指出下列句中的假借字并说明是属于哪种情况的假借?1.学而时习之,不亦说乎?(《论语》)2.前言戏之耳。

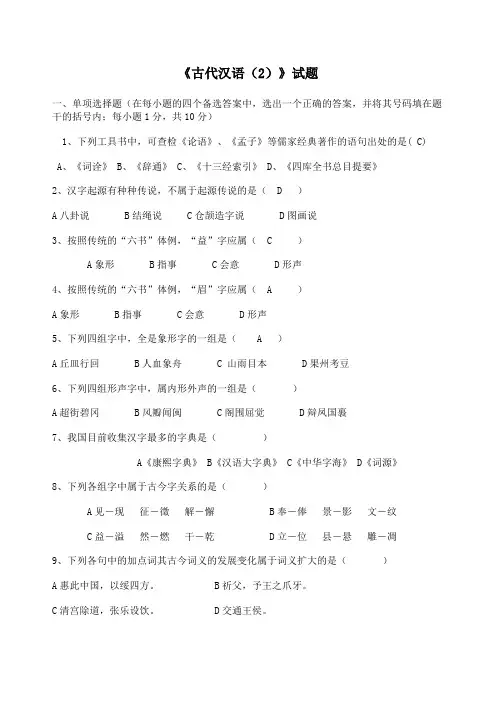

《古代汉语(2)》试题一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案,并将其号码填在题干的括号内;每小题1分,共10分)1、下列工具书中,可查检《论语》、《孟子》等儒家经典著作的语句出处的是( C)A、《词诠》B、《辞通》C、《十三经索引》D、《四库全书总目提要》2、汉字起源有种种传说,不属于起源传说的是( D )A八卦说 B结绳说 C仓颉造字说D图画说3、按照传统的“六书”体例,“益”字应属( C )A象形 B指事 C会意 D形声4、按照传统的“六书”体例,“眉”字应属( A )A象形 B指事 C会意 D形声5、下列四组字中,全是象形字的一组是( A )A丘皿行回 B人血象舟 C 山雨目本 D果州考豆6、下列四组形声字中,属内形外声的一组是()A超街碧冈 B风瓣闻闽 C阁围屈觉 D辩凤国裹7、我国目前收集汉字最多的字典是()A《康熙字典》 B《汉语大字典》 C《中华字海》 D《词源》8、下列各组字中属于古今字关系的是()A见-现征-徵解-懈 B奉-俸景-影文-纹C益-溢然-燃干-乾 D立-位县-悬雕-凋9、下列各句中的加点词其古今词义的发展变化属于词义扩大的是()A惠此中国,以绥四方。

B祈父,予王之爪牙。

C清宫除道,张乐设饮。

D交通王侯。

10、下列例句“问”字用其本义的是()A既而羁寓京师,久无家问。

B伯牛有疾,子问之。

C昭王之不复,君其问诸水滨。

D昭王南征而不复,寡人是问。

二、多项选择题 (在每小题的五个备选答案中,选出二个至五个正确的答案,并将其号码分别填在题干后的括号内,多选、少选、错选均无分。

每小题1分,共15分)1、下列各字属于形声字的有 ( )( )( )( )( ) A、春 B、朝 C、孟 D、鼎 E、伐2、下列词语中,属于叠韵连绵词的是 ( )( )( )( )( ) A、炫黄 B、匍伏 C、披靡 D、辟易 E、愤懑3、下列各句中,“就”用作本义的是 ( )( )( )( )( ) A、草创未就。

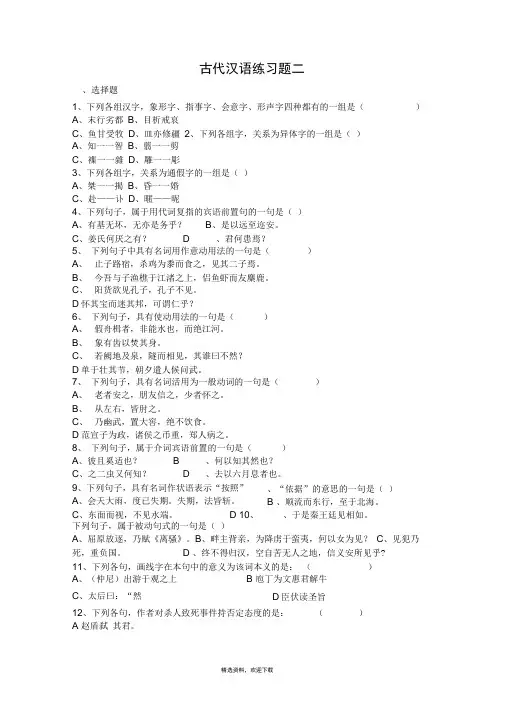

古代汉语练习题二、选择题1、下列各组汉字,象形字、指事字、会意字、形声字四种都有的一组是()A 、末行劣都B 、目析戒哀C 、鱼甘受牧D 、皿亦修疆 2、下列各组字,关系为异体字的一组是( )A 、知一一智B 、翦一一剪C 、襍一一雜D 、雕一一彫3、下列各组字,关系为通假字的一组是( )A 、桀一一揭B 、昏一一婚C 、赴——讣D 、暱——昵4、下列句子,属于用代词复指的宾语前置句的一句是( )A 、有基无坏,无亦是务乎?B 、是以远至迩安。

C 、姜氏何厌之有?D 、君何患焉?5、 下列句子中具有名词用作意动用法的一句是( )A 、 止子路宿,杀鸡为黍而食之,见其二子焉。

B 、 今吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿。

C 、 阳货欲见孔子,孔子不见。

D 怀其宝而迷其邦,可谓仁乎?6、 下列句子,具有使动用法的一句是( )A 、 假舟楫者,非能水也,而绝江河。

B 、 象有齿以焚其身。

C 、 若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然?D 单于壮其节,朝夕遣人候问武。

7、 下列句子,具有名词活用为一般动词的一句是( )A 、 老者安之,朋友信之,少者怀之。

B 、 从左右,皆肘之。

C 、 乃幽武,置大窖,绝不饮食。

D 范宣子为政,诸侯之币重,郑人病之。

8、 下列句子,属于介词宾语前置的一句是( )A 、彼且奚适也?B 、何以知其然也?C 、之二虫又何知?D 、去以六月息者也。

9、下列句子,具有名词作状语表示“按照” A 、会天大雨,度已失期。

失期,法皆斩。

C 、东面而视,不见水端。

D 10、下列句子,属于被动句式的一句是( )A 、屈原放逐,乃赋《离骚》。

B 、畔主背亲,为降虏于蛮夷,何以女为见?C 、见犯乃死,重负国。

D 、终不得归汉,空自苦无人之地,信义安所见乎?11、下列各句,画线字在本句中的意义为该词本义的是: () A 、(仲尼)出游于观之上 B 庖丁为文惠君解牛C 、太后曰:“然 12、下列各句,作者对杀人致死事件持否定态度的是:( )A 赵盾弑 其君。

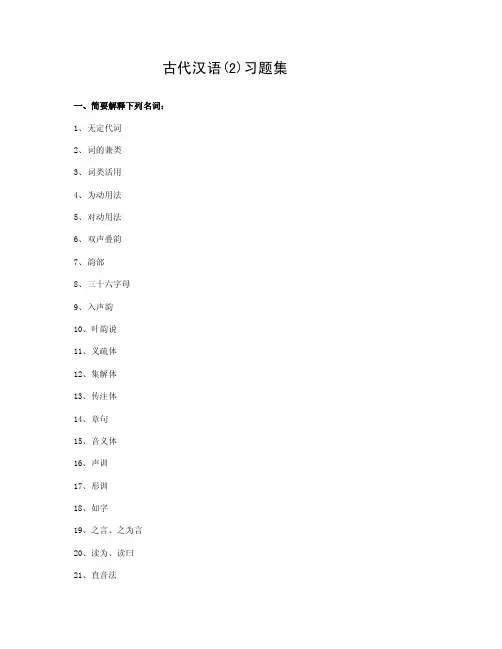

古代汉语(2)习题集一、简要解释下列名词:1、无定代词2、词的兼类3、词类活用4、为动用法5、对动用法6、双声叠韵7、韵部8、三十六字母9、入声韵10、叶韵说11、义疏体12、集解体13、传注体14、章句15、音义体16、声训17、形训18、如字19、之言、之为言20、读为、读曰21、直音法22、反切23、衍、衍文24、脱文(夺)25、韵书26、《切韵》27、《平水韵》28、平仄29、粘对30、借对31、流水对32、拗救33、三平调34、《中原音韵》二、解释下列句中带·号的词的词义:1、不违.农时,谷不可胜.食也。

2、百姓皆以王为爱.也,臣固知王之不忍也。

3、无伤也。

是乃仁术.也。

4、夫子言之,于我心有戚戚..焉。

5、《诗》云:“刑.于寡妻,至于兄弟,以御.于家邦..。

“6、抑王兴甲兵,危士臣,构怨.于诸侯,然后快于心与?7、轻煖.不足于体与?8.、便嬖...不足使令于前与?9、海内之地,方.千里者九,齐集有其一。

10、行旅皆欲出于王之塗.。

11、其若是,孰能禦.之?12、苟无恒心..邪侈,无不为已。

..,放辟13、此惟救死而恐不赡.,奚暇治礼义哉?14、有为.神农之言者许行,自楚之.滕。

15、许子以釜甑爨.,以铁.耕乎?16、如必自为而后用之,是率天下而路.也。

17、草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登.,禽兽偪.人。

18、禹疏九河,瀹.济漯,而注诸海。

19、后稷教民稼穑..五谷。

..,树艺20、夫以百亩之不易.为己忧者,农夫也。

21、皜皜乎...不可尚矣。

22、无或.乎王之不智也。

23、至攘人犬豕鸡豚者,其不义又甚入人园圃..窃桃李。

24、舍之,吾不忍其觳觫..,若无罪而就.死地,故以羊易之也。

25、从许子之道.,相率而为伪者也,恶能治国家?26、焉有仁人在位,罔.民而可为也?27、布帛长短同,则贾.相若。

28、至杀不辜.人也,扡.其衣裘,取戈剑者,其不义又甚入人栏厩,取人马牛。

29、此可谓知义与不义之辩.乎?30、怒.而飞,其翼若垂.天之云。

古代汉语(2)练习题答案练习题一一、论述题1、词义引申的途径是什么? 详细论述并举例说明(1)、延展引申:是指在不改变某词词类的情况下,把原来词义所概括的内容中的某一点在一线上加以延展或突出,用来标志另一事物的引申方式。

如:临,从本义“从高处往低处看”引申出“从上监视着”和“从上面到下面来”(2)、比喻引申:是一个词的基础意义(或本义)用于比喻的用法使其固定化而形成新的义项的一种词义发展的运动。

如:斗,由古时人们生活中常用的器皿(舀酒的勺子),引申出北斗星,只因两者形状相似。

(3)条件引申:是一个词的词义在具体的语言环境中,受句中前后搭配关系的制约而产生新义并进而形成新的义项的一种词义发展的运动。

如:刊,本是砍,所以可以说“刊木”,而引申出“刊误”的“刊”(删改义)是因其与谬误的搭配关系而形成的。

(4)、活用引申:是指古汉语中由于语法上词类活用现象而产生而固化出新义的一种词义引申方式。

如“衣”常作动词用,引申出“穿衣”的意思,它是因为经常活用而产生新义,并为人们所公认的。

(此道论述20分,每条理论部分4分,每个例子1.5分)2、、写出五言律诗首句不入韵的两种平仄格律形式。

五言律诗首句不入韵的仄起式的平仄格式是:仄起仄收式仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

五言律诗平起仄收式(即首句不入韵的平起式)的平仄格式是:平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

3、从词义演变的结果来看古今词义的差异,可以分几个方面?分别详细阐述并举例说明。

从词义演变的结果,有三种情况:(1)、词义扩大:词义从古义过度到今义,所反映的客观事物也随之扩大,或由部分扩大到整体,或由个别扩大到一般,或由狭窄变为宽泛,扩大的结果使古义成了新义外延的一部分,这种演变叫词义扩大。

如:河,汉代以前,河特指黄河,不包括一般的河流,后来河扩展为北方河流的总称现代,不论南方水系还是北方水系,都可以称河了。

古代汉语试题库-古书句读部分参考答案[练习一]一、古人读分断句,使用“O”和“、”作为句子结束和句中停顿的标记,称为“句读”。

二:、1.③; 2.②; 3.①; 4.③; 5.①; 6,②三、1.“食”后不断开。

误把连词“与”当成动词”给予的“与”,与后面“与之”的“与”重复。

2.“不”字属下句。

古汉语中没有在疑问语气词“乎”后再加“不”字的疑问句。

3.“所闻”是“具言”的宾语,当属上句。

“所”指代“闻”的对象。

如果指听话的村中人,则只能用“闻者”。

4.“滕君”后当断开,判断句主语、谓语之间一般要断开。

第一个“也”后改用分号。

“虽然”用法与今天不同,这个凝固形式前后都要断开。

5.应断句为“坐法黥”。

未受刑以前只能称“布”、“英布”,不会称“黥布”。

6.“延”后应改用:逗号,“老”后应改用句号。

“守”、“酒”、“保”、“导”、“老”、“后”都是韵脚。

这是不知音韵而造成的句读错误。

[练习二]一、1.时,病,列。

2.入,半,岭,谷,巅。

3.曰:“市,乎?”4.乎!也,矣,也,矣。

5.兵,将将,也。

6.前,也,吾,之;后,也,吾,之。

7.怒,检:病,斛,日;诈,之。

8.曰:“侯,服力,为城,为池,众,之。

”二、1.,,,,,。

,,2.,,,,,。

,。

三、1.时,霁。

阶。

见,间,曰:“哉!寒。

”曰:“乎?”笑君,饥,寒,劳;也。

”曰:“善,矣。

”粟,者。

2.宋,旅。

人,美,恶,贱。

故。

曰:“美,也;恶,也。

”曰行,哉?”’3.猎,之,曰:“获,龙,,虎,罴;获,辅。

”猎,阳,语,说曰:‘周,兴。

’邪?矣!”曰“望”,归,师。

练习二一下列各组句子中加△的词哪一个是本义,哪一个不是请说明理由(教材引文下加△处,本书改为下加点)。

1.肉食者鄙,未能远谋。

(《左传•曹刿论战》) .既而大叔命西鄙北鄙贰于己。

(《左传•郑伯克段于鄢》)・・“鄙”在第二句中义为“边邑”,是本义。

从字形看,其意符为“邑”,旧注训为“边”,字义与字形相合。

在第一句中义为“浅陋”、“见识短”,为引申义。

2.尔贡包茅不入,王祭不共。

(《左传•齐桓公伐楚》)・备欲呼鲁肃等共会语。

(《资治通鉴•汉纪五十七》)・“共”是“供”的古字,在第一句中义为“供给”是本义。

在第二句中用的是副词“共同”义,是引申义。

3.故不能推车而及。

(《左传•塞之战》)・郤克伤于矢,流血及屦。

(《左传•塞之战》)・从字形看,“及”的甲骨文和金文字形都像一只手抓住了一个人。

《说文解字》:“及,逮也。

”“及”在第一句中义为“赶上”,字形与字义相合,与《说文》释义相合,是本义;在第二句中义为“到”、“至”,是引申义。

4.君不若引兵疾走大梁。

(《史记•孙膑》)・其疗疾,合汤不过数种。

(《三国志•华佗传》)・《说文解字》:“疾,病也。

”“疾”字在第二句中义为“病”,与字形以及《说文解字》释义相合,是本义;而在第一句中义为“快”、“急速”,是引申义。

5.其乡人日:“肉食者谋之,又何间焉”(《左传•庄公十年》)・骞因与其属亡乡月氏。

(《汉书•张骞传》)・“乡”字甲骨文像两人对食之状,上古时代同一氏族部落的人在一起共食,故其本义是在一起生活的人或地方,即今所谓“家乡、乡里。

“乡”在第一句中义为“乡里〈”同乡”,是本义;在第二句中义为“朝向”,是“向”的通假字,不是本义。

二什么叫词类活用使动用法和意动用法有什么区别举例说明。

在古代汉语中,某些词可以按照一定的语言习惯灵活运用,在句中临时改变它的基本功能,而使其具有另一类词的功能。

这就叫做词类活用。

例如:《公羊传•庄公十三年》:“曹子手剑而从之。

”“手”本是名词,句中是动词“拿”的意思,还带了宾语“剑”,临时具有了动词的意义和语法特点,就是词类活用。

《古代汉语》上下册课后习题答案(全网最全,精心整理)《古代汉语》郭锡良版练习题及参考答案A.练习一一查阅下列各字在《康熙字典》(或《辞源》修订本)中所属的部首: 丹(丶部)之(丿部)亚(二部)常(巾部)卍(十部)受(又部)严(口部)隣(邑部)巡(巛部)希(巾部)幽(幺部)胡(肉部)怡(心部)攻(攴部)书(曰部)民(氏部)煎(火部)者(老部)茁(艸部)贰(贝部)郊(邑部)望(月部)平(干部)术(行部)按:繁体字“隣”与“鄰”为异体字,都简化作“邻”。

《康熙字典》“隣”字在阜部,“鄰”字在邑部。

《辞源》修订本不收“隣”字,只收“鄰”字,在邑部。

二“行”字在《康熙字典》和《辞源》中各有几种读音?两者是否一致?“行窳”的“行”读什么音?“行”字在《康熙字典》中有5种读音,在《辞源》中有4种读音。

其中xíng、xìng、háng 、hàng是一致的。

《康熙字典》还引了《集韵》的一条注音“乎监切”(读音为xián)。

“行窳”的“行”读xíng。

三从《词诠》中查出下列各句中加点的虚词在句中的意义:1.以残年余力,曾不能毁山之一毛。

(《列子?汤问》)曾,副词,乃、竟。

2.居庙堂之高,则忧其民,处江湖之远,则忧其君。

(范仲淹《岳阳楼记》)则……则……,承接连词,表文中对举关系,就、那么。

3.既出,得其船,便扶向路。

(陶渊明《桃花源记》)既,时间副词,表过去,已经。

4.或圆如箪,或方似笥。

(《水经注?巫山、巫峡》)或,无定代词,有的。

5.自非亭午夜分,不见曦月。

(《水经注?巫山、巫峡》)自,假设连词,苟、如果。

常“自非”连用。

6.广袤丰杀,一称心力。

(白居易《庐山草堂记》)一,副词,皆、都。

四什么是六书?每类主要特点是什么?分别列举象形、指事、会意、形声字各五例。

六书,即象形、指事、会意、形声、转注、假借,是古人对汉字的形体构造与使用规律所作的理论总结。

象形的主要特点是字形像它所表达的事物之形,是以简单的线条把事物的轮廓或具有特征的部分描画出来。

古代汉语(2)》课后习题与答案1、古代汉语中的复音词中是由两个意义相反、相对或意义相近、相关的词素组合成的、其中一个词素有意义,而另一个词素只充当陪衬音节的是()。

A.连绵词B.附音词C.叠音词D.偏义复词教师解析:答案是 D. 偏义复词是由两个意义相反、相对或意义相近、相关的词素组合成的、其中一个词素有意义,而另一个词素只充当陪衬音节的复音词。

A联绵词是两个音节连缀成意而不能分割的词B附音词是在单词语素的前后附着一个词头或词尾,黏着在实语素前后为构成复音词添加一个音节,并不表示实际意义。

C叠音词是重叠两个相同的音节所组成的词。

2、下列复音词中,属于联绵词的是()。

A.犹豫B.险阻C.独特D.饥饿教师解析:答案是A. “犹豫”是两个音节连缀成意而不能分割的词,即连绵词.B险阻是联合式合成词C 独特是联合式合成词D 饥饿是联合式合成词.3、下列句中加着重号的词语为双音合成词的是()。

A.天子之地方千里;不千里,不足以待诸侯。

B.于是焉望洋兴叹曰。

C.关关雎鸠,在河之洲。

D.是故以天下與人易,爲天下得人難。

教师解析:答案是D.天下师偏正式的合成词.A地方是两个单音词,土地方圆的意思B望洋是连绵词,仰视的样子C关关是叠音词,鸟叫声。

4、融融属于复音词中的()。

A.连绵词B.叠音词C.附音词D.合成词教师解析:答案是B. 叠音词是重叠两个相同的音节所组成的词.A联绵词又称联绵字,是两个音节连缀成意而不能分割的词C附音词是在单词语素的前后附着一个词头或词尾,黏着在实语素前后为构成复音词添加一个音节,并不表示实际意义。

D合成词是由两个独立的单词结合而成的,凝固得只表示一个单纯的意义的复音词。

5、古代汉语的词汇从音节上看是以()为主的B。

A.复音词B.单音词C.双音词D.附音词教师解析:答案是B. 单音词包含一个音节的词,古汉中,一般一个字就是一个单音词.A 复音词是包含有两个或两个以上音节的词. C双音词是含有两个音节的词. 附音词是在单词语素的前后附着一个词头或词尾,黏着在实语素前后为构成复音词添加一个音节,并不表示实际意义.6、下列各句加“.”的词中,属联绵词的是()。

《古代汉语(2)》试题一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案,并将其号码填在题干的括号内;每小题1分,共10分)1、下列工具书中,可查检《论语》、《孟子》等儒家经典著作的语句出处的是( C)A、《词诠》B、《辞通》C、《十三经索引》D、《四库全书总目提要》2、汉字起源有种种传说,不属于起源传说的是( D )A八卦说 B结绳说 C仓颉造字说D图画说3、按照传统的“六书”体例,“益”字应属( C )A象形 B指事 C会意 D形声4、按照传统的“六书”体例,“眉”字应属( A )A象形 B指事 C会意 D形声5、下列四组字中,全是象形字的一组是( A )A丘皿行回 B人血象舟 C 山雨目本 D果州考豆6、下列四组形声字中,属内形外声的一组是()A超街碧冈 B风瓣闻闽 C阁围屈觉 D辩凤国裹7、我国目前收集汉字最多的字典是( )A《康熙字典》 B《汉语大字典》 C《中华字海》 D《词源》8、下列各组字中属于古今字关系的是()A见-现征-徵解-懈 B奉-俸景-影文-纹C益-溢然-燃干-乾 D立-位县-悬雕-凋9、下列各句中的加点词其古今词义的发展变化属于词义扩大的是( )A惠此中国,以绥四方。

B祈父,予王之爪牙.C清宫除道,张乐设饮。

D交通王侯。

10、下列例句“问”字用其本义的是()A既而羁寓京师,久无家问.B伯牛有疾,子问之。

C昭王之不复,君其问诸水滨。

D昭王南征而不复,寡人是问。

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中,选出二个至五个正确的答案,并将其号码分别填在题干后的括号内,多选、少选、错选均无分.每小题1分,共15分)1、下列各字属于形声字的有 ( )()()( )( ) A、春 B、朝 C、孟 D、鼎 E、伐2、下列词语中,属于叠韵连绵词的是 ( )( )( )()( ) A、炫黄 B、匍伏 C、披靡 D、辟易 E、愤懑3、下列各句中,“就"用作本义的是 ( )( )( )( )( ) A、草创未就。

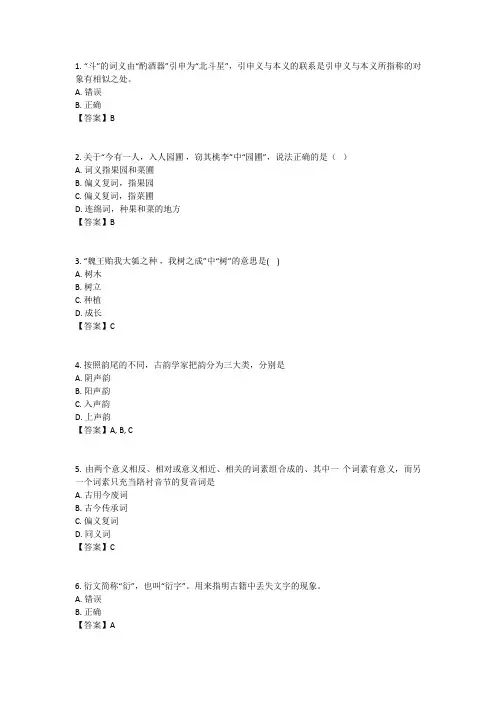

练习二一下列各组句子中加△的词哪一个就是本义,哪一个不就是?请说明理由(教材引文下加△处,本书改为下加点)。

1.肉食者鄙.,未能远谋。

(《左传·曹刿论战》)既而大叔命西鄙.北鄙.贰于己。

(《左传·郑伯克段于鄢》)“鄙”在第二句中义为“边邑”,就是本义。

从字形瞧,其意符为“邑”,旧注训为“边”,字义与字形相合。

在第一句中义为“浅陋”、“见识短”,为引申义。

2.尔贡包茅不入,王祭不共.。

(《左传·齐桓公伐楚》)备欲呼鲁肃等共.会语。

(《资治通鉴·汉纪五十七》)“共”就是“供”的古字,在第一句中义为“供给”,就是本义。

在第二句中用的就是副词“共同”义,就是引申义。

3.故不能推车而及.。

(《左传·鞌之战》)郤克伤于矢,流血及.屦。

(《左传·鞌之战》)从字形瞧,“及”的甲骨文与金文字形都像一只手抓住了一个人。

《说文解字》:“及,逮也。

”“及”在第一句中义为“赶上”,字形与字义相合,与《说文》释义相合,就是本义;在第二句中义为“到”、“至”,就是引申义。

4.君不若引兵疾.走大梁。

(《史记·孙膑》)其疗疾.,合汤不过数种。

(《三国志·华佗传》)《说文解字》:“疾,病也。

”“疾”字在第二句中义为“病”,与字形以及《说文解字》释义相合,就是本义;而在第一句中义为“快”、“急速”,就是引申义。

5.其乡.人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”(《左传·庄公十年》)骞因与其属亡乡.月氏。

(《汉书·张骞传》)“乡”字甲骨文像两人对食之状,上古时代同一氏族部落的人在一起共食,故其本义就是在一起生活的人或地方,即今所谓“家乡、乡里”。

“乡”在第一句中义为“乡里”、“同乡”,就是本义;在第二句中义为“朝向”,就是“向”的通假字,不就是本义。

二什么叫词类活用?使动用法与意动用法有什么区别?举例说明。

在古代汉语中,某些词可以按照一定的语言习惯灵活运用,在句中临时改变它的基本功能,而使其具有另一类词的功能。

这就叫做词类活用。

例如:《公羊传·庄公十三年》:“曹子手剑而从之。

”“手”本就是名词,句中就是动词“拿”的意思,还带了宾语“剑”,临时具有了动词的意义与语法特点,就就是词类活用。

《水经注·巫山、巫峡》:“江水又东,迳巫峡,杜宇所凿以通江水也。

”句中的“东”字本来就是个方位名词,这里临时具有了动词义“向东流”,作谓语,就是词类活用。

又如《蝜蝂传》:“苟能起,又不艾,日思高其位,大其禄。

”句中的“高”、“大”原就是形容词,这里就是使动用法,临时具有了动词义,用作谓语,也都就是词类活用。

使动用法与意动用法的区别就是:1.两者表达的含义不同。

使动用法所表达的含义就是“(主语)使宾语怎么样”,而意动用法所表达的含义就是“(主语)认为宾语怎么样”。

如《史记·鸿门宴》:“项伯杀人,臣活之。

”《战国策·邹忌讽齐王纳谏》:“吾妻之美我者,私我也。

”前例的“活”就是使动用法,其含义就是主语“臣(指张良)”使宾语“之(指项伯)”活了下来;后例的“美”就是意动用法,其含义就是主语“吾妻”认为宾语“我(指邹忌)”长得漂亮。

2.两者的使用范围不同。

能够有使动含义的词有动词与活用为动词的名词、形容词等,而意动用法只限于形容词、名词的活用。

三举例说明古代汉语的几种被动句式。

1.“于”字被动句式将介词“于”放在动词的后面引进行为动作的主动者。

如《孙子兵法·行军篇》:“夫惟无虑而易敌者,必擒于人。

”“擒于人”即被她人擒获。

2.“为”字被动句式将介词“为”放在动词的前面引进行为动作的主动者,有时“为”后的主动者可以不出现。

如《韩非子·五蠹》:“而身为宋国笑。

”“为宋国笑”即被宋国人耻笑,出现主动者“宋国”;又《战国策·燕策三》:“父母宗族,皆为戮没。

”“为戮没”即被杀戮,“为”后没有出现主动者。

3.“为……所”被动句式“为”字被动句式的动词前加“所”字构成。

主动者置于“为”与“所”之间,有时主动者可以不出现。

如《汉书·霍光传》:“卫太子为江充所败。

”“为江充所败”即被江充败坏,“为”与“所”之间出现了主动者“江充”;又《张中丞传后叙》:“嵩将诣州讼理,为所杀。

”“为所杀”即被杀害,“为”与“所”之间没有出现主动者。

4.“见”字被动句式将“见”放在动词的前面构成被动句式,不能引进主动者。

如《韩非子·说难》:“厚者为戮,薄者见疑。

”“见疑”即被怀疑。

5.“见……于”被动句式就是“见”字被动句与“于”字被动句的结合,“见”放在动词前表被动含义,“于”放在动词后引入主动者。

如《史记·楚世家》:“必见欺于张仪。

”“见欺”即被欺骗,又用“于”引入主动者“张仪”,“见欺于张仪”即被张仪欺骗。

6.“被”字被动句式将“被”放在动词的前面构成被动句,也可由“被”直接引进主动者。

如《史记·屈原贾生列传》:“信而见疑,忠而被谤。

”“被谤”即被毁谤,“被”不引入主动者;又蔡邕《被收时表》:“臣被尚书召问。

”“被尚书召问”即被尚书召去问话,“被”引入主动者“尚书”。

四古代汉语判断句中的“乃”、“即”、“维”、“惟”、“非”就是不就是判断词,为什么?古代汉语判断句中的“乃”、“即”、“维”、“惟”、“非”都不就是判断词。

因为它们都不具备判断词的性质。

“乃”、“即”就是副词,在判断句中起加强肯定语气的作用,相当于现代汉语中的“就”、“便”等,所以当汉语中出现判断词“就是”以后,它们还可以用在“就是”前,构成“乃就是”、“即就是”等,可理解为“就就是”、“便就是”。

“维”也可写作“惟”,它就是句中语气词,起引出谓语作用,不仅可以用于判断句中,也可以用于其她类型的句子中。

如《尚书·吕刑》:“蚩尤惟始作乱。

”“惟始作乱”即开始作乱,不能理解为“就是开始作乱”,故“维”不就是判断词。

“非”也经常用于判断句的谓语前,它就是否定副词,不就是判断词。

五指出下面的句子,哪些就是被动句,哪些不就是被动句,被动句有什么不同形式: 1.蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?(《左传·郑伯克段于鄢》)前句就是,无标志。

2.臣诚恐见欺于王而负赵。

(《史记·廉颇蔺相如列传》)就是,“见……于”式。

3.今单于新困于汉,而昆莫地空。

(《汉书·张骞传》)前句就是,“于”字式。

4.不者,若属皆且为所虏。

(《史记·鸿门宴》)后句就是,“为……所”式。

5.城陷而虏,与巡死先后异耳。

(韩愈《张中丞传后叙》)前句就是,无标志。

6.为汉使月氏,而为匈奴所闭道。

《汉书·张骞传》)后句就是,“为……所”式。

7.才高见屈,遭时而然。

(《论衡·自纪》)前句就是,“见”字式。

8.劳心者治人,劳力者治于人。

(《孟子·许行》)后句就是,“于”字式。

六下列句子哪些就是宾语前置?哪些不就是?说明句中“之”的意义与用法。

1.虽梁王兔苑,想之不如也。

(《洛阳伽蓝记·王子坊》)不就是。

之,代词,指代梁王兔苑。

用作“想”的宾语。

2.姜氏何厌之有?(《左传·郑伯克段于鄢》)就是。

“何厌”作“有”的前置宾语。

之,代词,复指前置宾语。

3.贡之不入,寡君之罪也。

(《左传·齐桓公伐楚》)不就是。

之,连词。

前一个“之”用于主谓之间,后一个“之”用于定中之间。

4.岂不谷就是为?先君之好就是继。

(《左传·齐桓公伐楚》)就是。

“不谷”作“为”的前置宾语,“先君之好”作“继”的前置宾语。

之,连词,用于定中之间。

5.子路有闻,未之能行,唯恐有闻。

(《论语·公冶长》)就是。

“之”作“行”的前置宾语。

之,代词,代指所闻之事。

6.守之之难不若读之之难。

(汪琬《传就是楼记》)不就是。

两处的两个“之”,前一“之”字就是代词,代指书籍,用作宾语;后一“之”字就是连词,用于定中之间。

7.奚以之九万里而南为?(《庄子·逍遥游》)“奚以”就是宾语前置,疑问代词“奚”作介词“以”的前置宾语。

之,动词,到、去。

七指出下列各句中的词序与现代汉语有什么不同:1.子欲居九夷,或曰:“陋,如之何?”子曰:“君子居之,何陋之有?”(《论语·子罕》) 古:何陋之有。

“何陋”作动词“有”的前置宾语。

今:有何陋。

宾语后置。

2.子思曰:“如伋(子思的名)去,君谁与守?”(《孟子·离娄下》)古:谁与守。

“谁”作介词“与”的前置宾语。

今:与谁守。

宾语后置。

3.我未见力不足者,盖有之矣,我未之见也。

(《论语·里仁》)古:未之见。

“之”作动词“见”的前置宾语。

今:未见之。

宾语后置。

4.古者天下散乱,莫之能一。

(《史记·秦始皇本纪》)古:莫之能一。

“之”作动词“一”的前置宾语。

今:莫能一之。

宾语后置。

5.古之人不余欺也。

(苏轼《石钟山记》)古:不余欺。

“余”作动词“欺”的前置宾语。

今:不欺余。

宾语后置。

6.君奚为不见孟轲也?(《孟子·梁惠王下》)古:奚为。

“奚”作介词“为”的前置宾语。

今:为奚,即为什么。

宾语后置。

7.然民虽有圣知,弗敢我谋;勇力,弗敢我杀。

(《商君书·画策》)古:弗敢我谋,弗敢我杀。

“我”作动词“谋”、“杀”的前置宾语。

今:弗敢谋我,弗敢杀我。

宾语后置。

8.荀偃令曰:“鸡鸣而驾,塞井夷灶,唯余马首就是瞻。

”(《左传·襄公十四年》) 古:唯余马首就是瞻。

“余马首”作动词“瞻”的前置宾语。

今:唯瞻余马首。

宾语后置。

9.圣王有百,吾孰法焉?(《荀子·非相》)古:孰法。

“孰”作动词“法”的前置宾语。

今:法孰,即效法哪个。

宾语后置。

10.敢问夫子恶乎长?(《孟子·公孙丑上》)古:恶乎长。

“恶”作介词“乎”的前置宾语。

今:乎(于)恶长,即在哪方面擅长。

宾语后置。

八指出下列各句中的词类活用现象,并说明就是属于哪类活用(包括名词用作状语) 1.今弃就是州也,农夫渔父过而陋之。

(柳宗元《钴鉧潭西小丘记》)陋:形容词意动用法。

“陋之”即“认为它(小丘)不好”。

2.杀鸡为黍而食之,见其二子焉。

(《论语·子路从而后》)食、见:动词使动用法。

“食之”即“让她(子路)吃”,“见(现)其二子”即“使她的两个儿子出来相见”。

3.欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。

(《孟子·齐桓晋文之事》)朝:动词使动用法。

“朝秦楚”即“使秦国、楚国来朝拜”。

4.远人不服,而不能来也。

(《论语·季氏将伐颛臾》)来:动词使动用法。

“不能来”即“不能来之”,也就就是不能使“远人”归顺的意思。

5.城陷,贼以刃胁降巡。

(韩愈《张中丞传后叙》)降:动词使动用法。

“降巡”即“使张巡投降”。