遗产景观学-文化景观概述

- 格式:ppt

- 大小:3.97 MB

- 文档页数:32

文化景观的内涵及其研究进展一、本文概述《文化景观的内涵及其研究进展》一文旨在深入探讨文化景观的核心概念、发展历程以及当前的研究趋势。

文化景观作为人文地理学的重要分支,不仅反映了人类与自然环境的互动关系,也体现了社会、历史、文化等多重因素的影响。

本文将首先概述文化景观的基本概念,阐述其内涵与外延,接着回顾文化景观研究的发展历程,分析各个阶段的研究特点与主要成果,最后展望未来的研究方向与潜在挑战。

通过本文的阐述,读者可以更全面地了解文化景观的内涵与研究进展,为相关领域的深入研究和实践应用提供参考。

二、文化景观的内涵文化景观是人类文化与自然环境相互作用的产物,它既是人类文化的载体,又是自然环境的组成部分。

其内涵十分丰富,包括物质文化景观和非物质文化景观两个方面。

物质文化景观主要是指人类为了满足生活需要,利用和改造自然环境而创造出来的各种物质形态,如建筑、道路、农田、工具等。

这些物质形态是人类文化在自然环境中的直接体现,反映了人类与自然环境之间的互动关系。

非物质文化景观则是指那些无形的、精神层面的文化现象,如语言、艺术、信仰、习俗等。

这些非物质文化景观是人类在长期的生活实践中形成的精神财富,它们通过物质文化景观得以传承和展现。

文化景观的内涵不仅仅局限于物质和非物质文化景观本身,更在于它们所承载的文化意义和历史价值。

文化景观是人类历史和文化的积淀,是特定地域、民族或社会群体的文化认同和归属感的体现。

通过对文化景观的研究,可以深入了解一个地区或民族的历史文化、社会制度、经济发展等方面的信息,进而揭示人类与自然环境的相互作用关系以及人类文化的多样性和独特性。

随着研究的深入,文化景观的内涵也在不断扩展和深化。

现代研究更加注重文化景观的动态性和空间性,强调文化景观与地域社会、经济发展之间的紧密联系。

随着全球化和城市化的加速推进,文化景观的保护与传承也面临着新的挑战和机遇。

因此,未来的文化景观研究需要更加关注全球化、城市化等背景下文化景观的变化与发展趋势,为保护和传承人类文化遗产提供科学的理论支撑和实践指导。

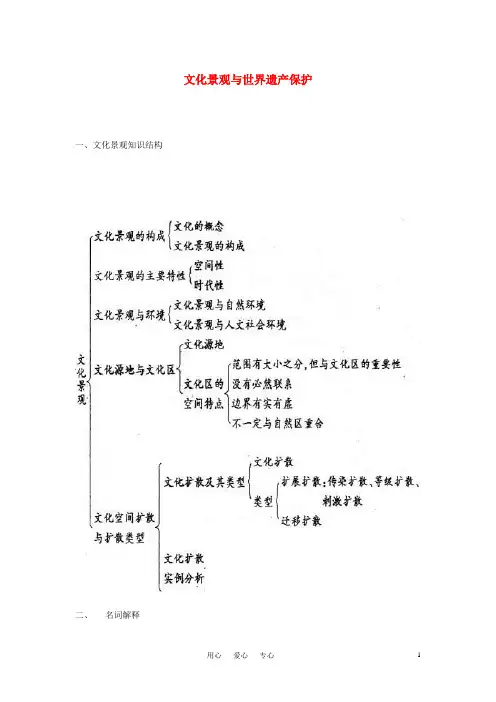

文化景观与世界遗产保护一、文化景观知识结构二、名词解释文化——人们关注、探讨感兴趣事物的现象和氛围。

文化景观包括——物质文化和非物质文化两部分。

文化源地——某种文化事物或文化现象在什么地方出现的;文化生态——某种文化事物或文化现象的产生与地理环境是什么关系;文化景观——某种文化事物或文化现象的代表性形态是什么;文化扩散——某种文化事物或文化现象在产生之后是怎样扩散到其他地方去的;文化区——一种文化事物或文化现象在某个扩散阶段分布在什么范围。

文化景观有以下类型: 1、由人类有意设计和建筑的景观。

2、有机进化的景观。

3、关联性文化景观。

三、世界遗产1概念:食街遗产是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的目前无法替代的财富,是全人类公认的具有突出意义的和普遍价值的文物古迹及自然景观。

它包括“世界文化遗产”、“世界自然遗产”、“世界文化与自然遗产”和“文化景观”四类。

2、为什么设有世界遗产为了保护世界文化和自然遗产,联合国教科文组织于1972年11月16日在第十七次大会上正式通过了《保护世界文化和自然遗产公约》(以下简称《公约》)。

1976年,世界遗产委员会成立,并建立了《世界遗产名录》。

中国于1985年12月12日加入《公约》,1999年10月29日当选为世界遗产委员会成员。

被世界遗产委员会列入《世界遗产名录》的地方,将成为世界级的名胜,可接受“世界遗产基金”提供的援助,还可由有关单位组织游客进行游览。

由于被列入《世界遗产名录》的地方能够得到世界的关注与保护,提高知名度并能产生可观的经济效益和社会效益,各国都积极申报“世界遗产”。

世界遗产包括:“世界文化遗产(含文化景观)”、“世界自然遗产”、“世界文化与自然双重遗产”三类。

3、世界遗产的标准两个前提:①真实性(最基本的前提)②保护管理(由相关管理机构,制定法律规章还有经费)(1)文化遗产:《保护世界文化和自然遗产公约》规定,属于下列各类内容之一者,可列为文化遗产: 1、文物:从历史、艺术或科学角度看,具有突出、普遍价值的建筑物、雕刻和绘画,具有考古意义的成分或结构,铭文、洞穴、住区及各类文物的综合体; 2、建筑群:从历史、艺术或科学角度看,因其建筑的形式、同一性及其在景观中的地位,具有突出、普遍价值的单独或相互联系的建筑群; 3、遗址:从历史、美学、人种学或人类学角度看,具有突出、普遍价值的人造工程或人与自然的共同杰作以及考古遗址地带。

世界遗产文化景观的起源化景观作为世界遗产体系中的一个重要类型,代表着“人与自然共同的作品”。

今天让我们从文化景观的起源谈起,进一步了解世界遗产体系中的文化景观。

起源文化景观概念在引入世界遗产保护体系之前,一直是人文地理学的主要研究内容之一。

从学术起源来看,德语中的“景观” (Landschaft)一词至少在中世纪就已存在,并在19世纪下半叶引入学术界。

随着地理学研究对象逐渐从“自然环境”转移到聚落,对景观的研究出现了“自然景观”与“文化景观”的分野。

最早将德国“文化景观”这一术语引入英语世界的是卡尔·索尔。

他将文化景观定义为由文化群体对自然景观的塑造。

其中文化是推动力,自然是媒介,文化景观是结果。

受一种不断变化的文化的影响,景观会经历不同阶段的发展,并且可能会达到发展演变循环的终极状态。

卡尔·索尔在1923—1954年任加州大学伯克利分校地理系系主任期间,对美国中部、西南部以及墨西哥的乡村景观进行了大量的田野调查,研究了人与自然相互改造过程中形成的文化传统、技术手段等文化要素,创立了“伯克利学派”,主要关注乡村景观的研究。

初创于20世纪60年代的康泽恩学派则在德国景观地理学派形态发生学方法的基础上,借助文献和地图记录以及细致的田野调查,从现存的形态回溯历史,探究其形成过程,进而解释当下的城镇景观,研究重点在城市聚落景观。

我国文化景观类世界遗产截止2017年,中国在世界遗产名录中的文化景观共5处,分别是庐山(江西,1996年),五台山(山西,2009年),杭州西湖文化景观(浙江,2011年),红河哈尼梯田文化景观(云南,2013年)和左江花山岩画文化景观(广西,2016年)。

庐山五老峰1982年,国务院批准设立庐山风景名胜区。

1996年联合国教科文组织世界遗产委员会根据世界遗产遴选标准(II)、(III)、(IV)、(VI)将庐山以”文化景观“列入《世界遗产名录》,并评价:“江西庐山是中华文明的发祥地之一。

谈文化景观一、文化景观的概念任何一个有特定文化的民族,通过建造房屋、开辟道路、耕种土地、开渠引水改变了他们的生存空间。

这种人所创造的劳动成果的总和被称为文化景观——一个在本世纪20年代广泛使用的术语。

它包括人类对自然景观的所有可辨认的改变,包括地球表面及生物圈的种种改变。

因此,可以说文化景观是自然风光、田野、建筑、村落、厂矿、城市、交通工具和道路以及人物和服饰等所构成的文化现象的复合体。

文化景观的形成是个长期过程,每一历史时代人类都按照其文化标准对自然环境施加影响,并把它们改变成文化景观。

由于民族的迁移,一个地区的文化景观往往不仅是一个民族形成的。

因此,文化景观的内容除一些具体事物外,还有一种可以感觉到而难以表达出来的“气氛”,它往往与宗教教义、社会观念和政治制度等因素有关,是一种抽象的观感。

文化景观的这种特性可以明显反映在区域特征上。

二、物质文化景观物质文化景观是物质文化的外在表现,主要是指人造的实物景观,如建筑、纪念性艺术、装饰品景观等。

建筑方面的成就可以与文化中其它方面最辉煌的成就相媲美。

古代埃及人建造巨大的金字塔来纪念死去的法老,时至今日,这些建筑学上的奇迹仍是埃及文化的标志。

以钢材和玻璃为建筑材料的摩天大楼,许多大型圆顶式的体育馆和巨大的拱型结构建筑(如现代化的航空港)都显示了现代文化的技术力量。

因此,建筑是文化的特性与价值的反映,体现着文化的重点和追求,也是技术与经济的反映。

纪念性艺术:在美术家对文化景观的影响中,雕塑是最强烈的。

埃及的纪念性建筑和雕塑一直是尼罗河两岸的主要景致。

克里特人绘有花纹的陶器、壁画和希腊与罗马人的圆柱、雕塑到拜占庭的镶嵌工艺品,中国古代的壁画和皇家园林等,艺术家们创造出众多永久性的纪念物,形成了对可见文化景观的最大改观。

装饰品景观:一个地区人群的特征可从其居民的衣着和流行的建筑特点上判断出来。

在受法国影响的达喀尔的建筑中,从沃拉弗人修长、优雅、飘逸的长袍中可以确定这里是西非,而不是地中海地区。

文化景观要素在传统的风水环境学中,文化景观生态学是不可小视的,对自然生态平衡起着非同小可的作用。

无论是在城市化建设的环境中,还是山村旅游景点的设计上,都离不开文化景观学。

自然景观与文化景观,不管是在内涵还是在外貌上,都反映着地方风俗与文化准则,都无时无刻不在影响着人们的日常生活,影响着人们的言行与情志。

周易阴阳风水学的平衡理论,是我国在世界上独一无二的传统文化产物。

她将自然生态环境、人为绿化环境、景观视觉环境、建筑设计环境、地方文化风俗环境等有机地结合起来,高度地发扬出来。

她充分体现了古代圣贤永恒的宇宙观、生态的自然观、审美的人生观与风水环境使人类社会更趋于富足、安稳、祥和与开拓精神。

景观学分为两大类:一是自然生态景观,一是文化物事景观。

自然生态景观在逐渐消失,文化物事景观在不断创新。

古老建筑的维修、古老景点的开放、动植物园林的建造、城乡面貌的改善、企业污染的治理、住宅小区的规划、人们意识形态的变化等等,都与文化景观生态环境有着直接的关连。

所以,风水文化景观环境在人们的日常生活中有着极其重要的地位。

文化景观,就是有意识规划改变后的自然生态风水环境。

要使景观表现出不同的文化内涵,就要集天文地理学、自然科学、社会科学、建筑设计学、园林规划学、民间风俗学、生物学、美术学、心理学等于一体,运用阴阳平衡的理念,对景观进行有计划有价值的改造。

其目的,是合理安排,有序布局,力求人与自然环境和谐统一。

文化景观,是通过地理地貌上的自然物事反映出人类智慧的结晶。

文化是景观形成的重要的内涵,也是景观展示的重要因素。

一个时代的景观面貌反映出一个时代人文的意识形态与精神面貌,一个区域的景观展示能反应出一个地区的风土人情。

对文化景观的研究,就是要从中寻找出一个时代或一个区域的文化精华与智慧烙印。

风水环境学最早起源于《河图》、《洛书》、《易经》,地理环境学最早记载于《禹贡》,形成于《山海经》,详细注释总结于《水注经》。

又有堪称风水鼻祖郭璞的《葬书》与《青囊经》等。

文化遗产管理与景观设计人类在生活中,会遇到许多文化遗产。

文化遗产是指人类历史上留下的有形和无形遗产。

这些文化遗产可以是古老的建筑、遗址、手工艺品、传统节日和传说等等。

文化遗产对于国家和个人的认同感和自豪感有很大的作用,同时,文化遗产也是我们留给未来世代的遗产,需要我们好好管理和保护。

文化遗产管理是非常重要的一项工作。

一个文化遗产被管理得好,就能继续承载历史和文化的内涵,让人们感受到历史的厚重和文化的精髓;反之,如果一个文化遗产被管理的不好,就可能在历史长河中消失不见。

因此,文化遗产管理需要专业人士的协助和支持,必须遵循一定的文化遗产保护标准。

文化遗产管理不仅仅是管理,还应该与景观设计相结合。

景观设计是用人造环境来满足人类需求的过程。

景观设计要注意人的需求、环境的特征和文化的因素。

文化遗产管理和景观设计的结合,能够让文化遗产更贴近人们的生活,让文化遗产与环境更好地融合。

文化遗产管理与景观设计结合的项目有很多。

比如,古老的建筑群和宫殿可以被改造为博物馆或者展览馆,这样不仅可以传承文化,还可以让人们更好地了解历史。

此外,游客中心、文化广场、公园和花园等景观建筑的设计也需要考虑文化的要素,例如在建筑中融入当地的文化元素,或者在景观中创造出代表性的文化符号等。

文化遗产管理与景观设计相结合的实践已经在一些国家诞生。

在中国,如故宫博物院周边的建筑群和洛阳白马寺的文化广场等都是文化遗产管理与景观设计相结合的范例。

在国外,罗马的考古区、希腊雅典卫城、法国凡尔赛宫乃至美国纽约自由女神像的周边都有成熟的文化遗产管理和景观设计。

但是,在实际操作中,文化遗产管理与景观设计也会遇到一些问题。

例如,有些景观设计师可能会过分强调现代化的元素,使得文化遗产本身失去了自身原有的内涵和特色。

有些文化遗产管理者可能也会本着保护的宗旨,过分限制了景观设计的可能性。

因此,文化遗产管理者和景观设计师需要相互沟通,保护和发扬文化遗产的性质,同时使得景观设计更加富有创新和魅力。

论景观设计学与文化遗产保护摘要:在中国风景名胜区及文物保护单位两套遗产保护体系中,许多文化景观的遗产价值日渐被国内外学者所关注,但国内对于该领域的研究还远未形成体系。

简要追溯了文化景观遗产的由来及其在中国的研究进展,提出景观设计学是文化景观遗产研究和保护的突破口,并在分析中国文化景观保护现状问题的基础上,建议通过对景观文化要素及其载体的分析,结合跨学科研究和新技术应用,对有物质载体的文化、非物质的文化以及自然三者进行综合的保护、修复和展示。

关键词:景观设计;景观文化;遗产保护引言一、世界文化遗产保护背景文物建筑、历史城镇、历史街区的保护文化遗产保护起源于文艺复兴时期的古物收藏,但真正成气候的保护是从十九世纪的法国开始的。

法国派、英国派和意大利派的相继出现,标志着文物建筑保护作为一门学科已具雏形,现代文化遗产保护就此兴起。

就以文物建筑保护为内容的文化遗产保护来看,其发展的两个里程碑是193 1年关于文物建筑保护的《雅典宪章》和19 64年的《威尼斯宪章》,两者都体现了意大利派的影响,又以后者的历史地位更为重要。

后来相当一部分文化遗产保护的国际文献都是以《威尼斯宪章》为基础制定的,如关于历史园林的《佛罗伦萨宪章》、关于历史城镇的《华盛顿宪章》、关于木结构建筑的(古木结构)保护原则、《关于乡土建筑遗产的宪章》等等。

二、景观设计学与中国文化遗产保护1、中国文化遗产保护需要景观设计学的介入民族文化认同和人地关系危机背景下的中国文化遗产保护中国现代文化遗产保护运动开始于20世纪。

北京大学192 2年成立的考古学研究所被认为是中国文化遗产保护学术研究的开端之一。

经过八十多年、特别是建国五十多年来的努力,从上世纪八十年代初期前以文物保护为单一中心的保护体系,到1952年以来增添历史文化名城为重要内容的双层次体系,再到1986年以来以历史文化保护区为核心的多层次保护体系的逐渐确立,中国已经基本形成了自己特有的法定文化遗产保护体系。

中国至2009年6月已有38处遗产列入《世界遗产名录》,在27项文化遗产中文化景观类仅为两项――庐山、五台山,占总数的7%。

但都是由不成功的双遗产申报改判为“文化景观”类的。

从严格意义上讲,中国现有的世界文化遗产尚无一项是按照文化景观类型申报的。

检索2010年中国世界文化遗产预备名单的32处遗产中,单纯属于文化景观类的只有杭州西湖;藏羌碉楼与村寨、哈尼梯田等少数民族遗产预备名单,大多同时拥有乡土建筑、农业遗产等不止一种主题和类型,属于具备综合品质的文化景观。

遗产“缺口”也是潜在可能世界遗产专家委员会针对近期遗产申报与保护,强调指出,“可能越来越多的提名遗产已经不再是伟大的杰作,其影响力常常来自于很多方面,这就使得人们需要从不同的角度来进行理解,这反映了文化特殊性和地区特点。

”委员会还进一步说明:“提名地既可以重点关注主要建筑(例如清真寺、寺庙、天主教堂和统治者宅邸),也可以包含整个历史城市中心(即包含一个建筑群),甚至还可以包含整个文化景观。

这三者中最后选择哪种取决于多种因素,也取决于其整体上的完整性和真实性、现存的部分以及保存状况。

最后还要考虑到文化政治方面,需要从社会角度和实际操作角度来选择可行的方案。

”这里提出了一系列新概念、新理念和新的遗产认定技术路线,大多数传统概念上的单一遗产类型(如文物古迹、考古遗址等)会在新概念、新技术的介入之后发生类型属性的变化。

同时,遗产的真实性、完整性也会对遗产类型的属性产生直接的影响――需要足够的支撑和保障。

鉴此,一种单一的文化遗产要转换为文化景观时,必须在原来的遗产类型价值上,或增加人地关系的价值、或增加包含了独特的生活方式与价值观的“文化”因素。

我国的乡土建筑藏羌碉楼与村寨、农业遗产哈尼梯田、工业遗产芒康盐井盐田等都可以借此途径提高遗产价值,作为文化景观类型进行申报。

文化差异带来价值挑战根据中国文明与文化的多元特性,根据中国传统哲学特有的“天人合一”理念,中国今后在“文化景观”类型方面的文化遗产提名将拥有较多的机会。

《世界文化遗产概论》课程教学大纲一、说明(一)课程大体信[课程类别]专业限选课[学分]2学分[总学时]32学时,其中理论28学时,实践4学时[适用对象]旅行治理专业学生[先修课程与后续课程]先修课程:《旅行学概论》、《旅行资源》后续课程:《旅行文化》等(二)课程介绍本课程要紧介绍有关世界遗产的相关知识和最新进展,第一,论述了世界遗产的产生、进展和现状,第二,还介绍了世界遗产组织设立的状况,讨论了世界遗产的治理、爱惜和可持续进展。

最后,从世界文化遗产、世界自然遗产、文化与自然双重遗产和濒危遗产四个类别进行系统的介绍。

(三)教学目的与要求通过本门课程的学习,使学生了解和把握世界遗产的大体知识了解和把握世界遗产在现今社会生活中的作用。

通过教学,使学生把握所教学的相关知识,为建设社会主义新文化,为社会经济进展,为发扬光大优秀民族文化传统,在尔后社会经济生活中,强化自己的职业生涯和进展中国特色的经济文化储蓄必要的知识,为全面建设小康社会做出自己的奉献。

(四)要素教学方式、手腕教学方式:教学教学法、启发式教学法、引导式教学法、案例分析教学法、讨论式教学法。

教学教学法:关于世界遗产的相关理论,世界遗产的治理和爱惜部份采纳课堂教学为主。

引导教学法:关于具体章节对世界遗产的介绍采纳多媒体教学,通过图片和视频播放加深学生对世界遗产的了解。

讨论式教学:关于濒危遗产如何进行爱惜,针对爱惜方法展开班级讨论。

(五)学时分派二、^文第一章结论教学目的与要求把握世界遗产的概念、标志、世界遗产的组织设立和中国世界遗产的申报时刻、标准和属性;熟悉世界遗产的产生、进展和现状和世界遗产的申报;了解世界遗产委员会历次会议,世界遗产的评定。

教学重点难点把握世界遗产的概念、标志、世界遗产的组织设立和中国世界遗产的申报时刻、标准和属性教学内容第一节世界遗产概述一、世界遗产的产生、进展及现状二、世界遗产的意义第二节世界遗产的分类一、文化遗产二、自然遗产三、文化景观遗产四、口头与非物质遗产第三节世界遗产标志和委员会历次会议一、世界遗产的标志二、委员会历次会议第四节世界遗产的组织设立一、联合国教科文组织世界遗产委员会二、世界爱惜联盟三、国际古迹遗址理事会四、国际文物爱惜与修复研究中心第五节世界遗产的申报和评定一、世界遗产的申报二、世界遗产的评定第二章世界遗产的治理、爱惜和碉续进展教学目的与要求把握世界遗产的可持续进展;熟悉世界遗产的治理;了解世界遗产的爱惜。