自然条件对村落形态和布局的影响

- 格式:pdf

- 大小:114.85 KB

- 文档页数:3

中国传统村落空间形态研究综述1. 引言1.1 研究背景中国传统村落空间形态是中国古代文化的重要遗产,具有丰富的历史、文化和艺术价值。

随着城市化进程的加快和现代化建设的推进,许多传统村落面临着消亡或严重破坏的危险。

对中国传统村落空间形态进行研究具有重要意义。

传统村落空间形态既包括建筑物的布局、形状和结构,也包括村落的整体布局和相关的地理环境。

这些空间形态不仅反映了古代中国人民的生存方式、文化传统和审美观念,还体现了中国传统社会的生产关系和人际关系。

通过对传统村落空间形态的研究,可以深入了解中国传统文化的内涵和价值观念,有助于保护和传承传统文化。

研究传统村落空间形态还可以为现代城市规划和建设提供借鉴和启示,促进城乡发展的协调和可持续。

对中国传统村落空间形态进行深入研究具有重要的理论和实践意义。

1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨中国传统村落空间形态的特点和特色,探索其形成原因以及影响因素。

通过研究,我们希望能够更好地理解传统村落的空间布局和规划,为今后的保护和传承工作提供理论支持和参考。

我们也希望通过分析传统村落的空间形态,揭示其中所蕴含的文化内涵和历史价值,弘扬中华民族传统文化,推动乡村振兴。

通过本研究,我们将能够更好地认识和理解中国传统村落空间形态的独特之处,为未来的相关研究和实践工作提供参考和借鉴。

1.3 研究意义中国传统村落空间形态研究的意义在于探讨和理解传统村落空间布局和建筑形态的规律和特点,促进对传统文化和历史的保护与传承。

传统村落空间形态反映了古代社会的生产、生活、文化等方面的特点,具有丰富的历史和文化内涵。

通过对传统村落空间形态的研究,可以帮助人们深入了解中国传统文化的底蕴和历史演变过程,拓展文化视野,弘扬中华优秀传统文化。

中国传统村落空间形态研究也具有重要的现实意义。

随着城市化进程的不断加快,传统村落逐渐被现代化的城市规划所取代,传统空间形态面临消失和破坏的威胁。

通过对传统村落空间形态的研究,可以为相关部门提供保护和传承的依据和参考,促进传统村落的可持续发展和继承。

简述村落结构一、概述村落是中国传统社会的基本单位,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。

村落结构是指村庄内各种建筑、设施和空间布局之间的关系和组织形式。

它反映了当地社会经济、文化和自然环境等方面的特点,是研究中国传统社会的重要途径之一。

二、空间结构1.村庄总体布局:大多数村庄都采用“四合院”或“八字形”布局,即以中心广场或街道为轴心,四周围绕着住宅、祠堂、公共设施等建筑。

2.住宅区:住宅区通常位于村庄的边缘或中心位置,由多个“四合院”组成。

每个“四合院”包括正房、厢房和后院等部分,形成一个封闭式的家庭生活空间。

3.公共设施:公共设施包括祠堂、学堂、会馆等建筑。

祠堂作为家族信仰和文化传承的场所,学堂则是教育青年人才的地方。

4.田地与道路:村庄周围是广阔的田地,道路则贯穿其中,连接村庄与外界。

三、社会结构1.家族组织:中国传统村落的家族组织是由同姓氏族群组成的。

每个家族都有自己的祠堂和祖先崇拜活动,维系着家族成员之间的联系。

2.社区组织:村落内部还有社区组织,如“保正”、“保甲”等。

他们负责管理村庄内的事务和处理纠纷。

3.劳动分工:村落内存在着明显的劳动分工,男人主要从事农业生产和手工业制作,女人则主要从事家务劳动和纺织制作。

四、文化结构1.宗教信仰:中国传统村落有着深厚的宗教信仰。

祖先崇拜、道教、佛教等信仰在其中占据重要地位。

2.节日文化:村落中有许多传统节日,如春节、端午节等。

这些节日在当地人民生活中扮演着重要的角色。

3.民间艺术:中国传统村落有着丰富多彩的民间艺术,如木雕、剪纸、绣花等。

五、自然环境1.地理条件:村落的地理条件对其结构有很大影响。

山区村落多以阶梯状布局,平原村落多以“四合院”布局为主。

2.气候条件:不同气候条件下的村落结构也有所不同。

南方村落通常采用“水陆并用”的结构,北方村落则更注重保暖。

3.资源利用:中国传统村落善于利用自然资源,如水利工程、土地整理等,使得其结构更加合理和高效。

中国乡村旅游重点村的空间特征与影响因素一、概述随着中国社会经济的快速发展和城市化进程的加速,乡村旅游以其独特的魅力和深厚的文化底蕴,逐渐成为旅游市场的新热点。

中国乡村旅游重点村作为乡村旅游的重要组成部分,其空间特征及其影响因素的研究,对于推动乡村旅游的健康发展和优化乡村经济结构具有重要的理论和实践意义。

中国乡村旅游重点村的空间特征表现在多个方面。

从地理分布上看,这些重点村往往集中在自然风光优美、历史文化底蕴深厚的地区,如山水田园风光区、古村落和民族风情区等。

从空间形态上,这些重点村呈现出点状分布、线状串联和面状辐射的特点,形成了各具特色的乡村旅游景区和线路。

这些重点村在空间发展上也呈现出明显的阶段性和层次性,从初级的农家乐、乡村观光,到深度的农事体验、文化研学等。

影响中国乡村旅游重点村空间特征的因素众多。

自然地理条件是基础因素,包括地形地貌、气候条件、自然资源等,它们决定了乡村旅游的基本格局和发展方向。

社会经济条件是决定性因素,包括经济发展水平、人口分布、交通状况、政策支持等,它们直接影响着乡村旅游重点村的选址、建设和运营。

文化背景也是不可忽视的影响因素,包括地方文化特色、民俗文化、历史传统等,它们为乡村旅游注入了独特的文化内涵和魅力。

中国乡村旅游重点村的空间特征是多种因素共同作用的结果。

深入研究和理解这些因素,对于优化乡村旅游的空间布局、提升乡村旅游的品质和效益具有重要的指导意义。

1. 研究背景与意义随着全球化和城市化的快速发展,人们的生活方式和休闲需求发生了显著变化。

乡村旅游作为一种新兴的休闲方式,受到了越来越多人的青睐。

它不仅能够使人们远离城市的喧嚣,享受大自然的宁静与美丽,还能帮助人们更深入地了解乡村文化,增强对乡村的认同感和归属感。

在这样的背景下,中国乡村旅游的发展迅速,成为推动乡村经济、文化和社会发展的重要力量。

中国乡村旅游的发展也面临着诸多挑战。

一方面,乡村旅游资源的分布不均,导致一些地区乡村旅游发展滞后,难以满足游客的需求另一方面,乡村旅游的开发和管理水平参差不齐,影响了游客的体验和满意度。

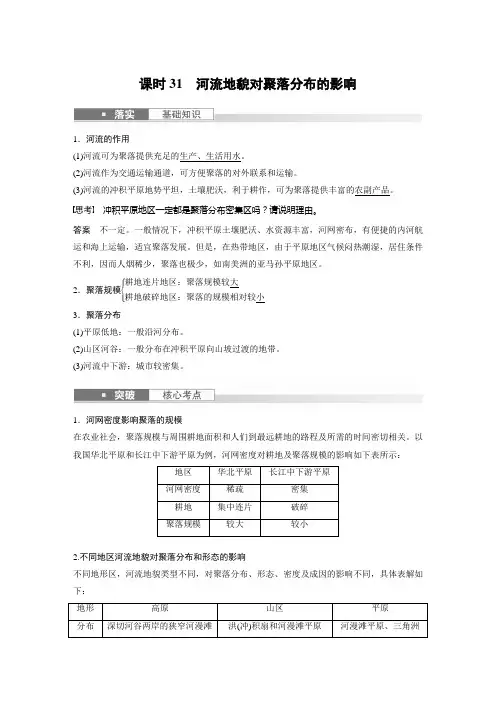

课时31 河流地貌对聚落分布的影响1.河流的作用(1)河流可为聚落提供充足的生产、生活用水。

(2)河流作为交通运输通道,可方便聚落的对外联系和运输。

(3)河流的冲积平原地势平坦,土壤肥沃,利于耕作,可为聚落提供丰富的农副产品。

思考 冲积平原地区一定都是聚落分布密集区吗?请说明理由。

答案 不一定。

一般情况下,冲积平原土壤肥沃、水资源丰富,河网密布,有便捷的内河航运和海上运输,适宜聚落发展。

但是,在热带地区,由于平原地区气候闷热潮湿,居住条件不利,因而人烟稀少,聚落也极少,如南美洲的亚马孙平原地区。

2.聚落规模⎩⎪⎨⎪⎧耕地连片地区:聚落规模较大耕地破碎地区:聚落的规模相对较小3.聚落分布(1)平原低地:一般沿河分布。

(2)山区河谷:一般分布在冲积平原向山坡过渡的地带。

(3)河流中下游:城市较密集。

1.河网密度影响聚落的规模在农业社会,聚落规模与周围耕地面积和人们到最远耕地的路程及所需的时间密切相关。

以我国华北平原和长江中下游平原为例,河网密度对耕地及聚落规模的影响如下表所示:地区 华北平原 长江中下游平原河网密度 稀疏 密集 耕地 集中连片 破碎 聚落规模较大较小2.不同地区河流地貌对聚落分布和形态的影响不同地形区,河流地貌类型不同,对聚落分布、形态、密度及成因的影响不同,具体表解如下: 地形 高原山区平原分布深切河谷两岸的狭窄河漫滩洪(冲)积扇和河漫滩平原河漫滩平原、三角洲平原形态多呈狭长的带状条带状团状、带状密度小较小大原因地势相对较低,气候温暖,土壤肥沃,水资源丰富地势平坦,地下水或地表水丰富,淤积有肥沃的土壤地势平坦,土壤肥沃,水资源丰富,河网密布,有便捷的内河运输和海上运输举例青藏高原地区的雅鲁藏布江谷地甘肃省城市及人口的分布四大文明古国的发祥地、长江中下游平原等3.河流地貌对聚落选址的影响聚落选择的地点,不仅要充分利用自然条件,还要避免受到自然灾害的威胁。

河流地貌冲积平原山区河谷自然灾害洪水洪水及滑坡、崩塌、泥石流等灾害聚落选址一般分布在洪水淹不到的地方一般分布在冲积平原向山坡过渡的地带,即高于洪水位的地方,而且还要注意避开滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害(2022·湖南地理)某地(图1)位于太行山南段东麓,该地山势险峻,多暴雨,易发山洪。

村落聚居形态分类方案

村落聚居形态分类方案是根据村落的规模、结构、布局等特点进行分类的方案,以便更好地了解和研究村落的空间组织和发展趋势。

一般来说,村落聚居形态可以分为以下几种类型。

1. 单线型村落:这种类型的村落呈一条直线状或弓形状排列,其中一侧是道路,另一侧是房屋和田地。

这种形态多见于山区村落,由于地形的限制,村民聚集在山坡上,沿着主道路向上排列。

2. 圆形村落:这种类型的村落呈圆形布局,中央是集市或广场,周围是住宅区。

这种形态多见于平原地区,具有很好的集聚效应,方便村民交流和互动。

3. 方形村落:这种类型的村落呈方形布局,由四条道路围绕而成,中央是集会场所或公共设施。

这种形态多见于平原地区,具有规整、集中等特点。

4. T型村落:这种类型的村落主要由一条主道路和一条支路构成,呈T字形布局。

主道路一般连接村落的入口和集会场所,支路连接各个住宅区。

这种形态多见于交通便利的地区。

5. 线圈型村落:这种类型的村落呈环状布局,中央是集市或广场,住宅区沿环形道路排列。

这种形态多见于历史悠久的村落,具有一定的文化价值和旅游价值。

总的来说,村落聚居形态分类方案是通过对村落的空间组织、

结构和布局等方面的分析,将村落聚居形态划分为不同的类型,以便更好地研究和了解村落的空间特点,为村落规划和发展提供参考。

不同类型的村落聚居形态反映了不同地区的自然环境、历史文化等因素对村落发展的影响,也为我们提供了多样性的视角,促进了村落的多元发展。

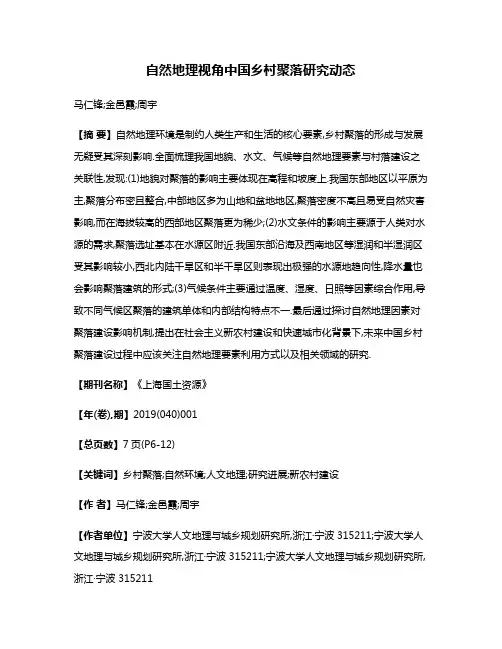

自然地理视角中国乡村聚落研究动态马仁锋;金邑霞;周宇【摘要】自然地理环境是制约人类生产和生活的核心要素,乡村聚落的形成与发展无疑受其深刻影响.全面梳理我国地貌、水文、气候等自然地理要素与村落建设之关联性,发现:(1)地貌对聚落的影响主要体现在高程和坡度上.我国东部地区以平原为主,聚落分布密且整合,中部地区多为山地和盆地地区,聚落密度不高且易受自然灾害影响,而在海拔较高的西部地区聚落更为稀少;(2)水文条件的影响主要源于人类对水源的需求,聚落选址基本在水源区附近.我国东部沿海及西南地区等湿润和半湿润区受其影响较小,西北内陆干旱区和半干旱区则表现出极强的水源地趋向性,降水量也会影响聚落建筑的形式;(3)气候条件主要通过温度、湿度、日照等因素综合作用,导致不同气候区聚落的建筑单体和内部结构特点不一.最后通过探讨自然地理因素对聚落建设影响机制,提出在社会主义新农村建设和快速城市化背景下,未来中国乡村聚落建设过程中应该关注自然地理要素利用方式以及相关领域的研究.【期刊名称】《上海国土资源》【年(卷),期】2019(040)001【总页数】7页(P6-12)【关键词】乡村聚落;自然环境;人文地理;研究进展;新农村建设【作者】马仁锋;金邑霞;周宇【作者单位】宁波大学人文地理与城乡规划研究所,浙江·宁波 315211;宁波大学人文地理与城乡规划研究所,浙江·宁波 315211;宁波大学人文地理与城乡规划研究所,浙江·宁波 315211【正文语种】中文【中图分类】K901.8聚落是人类最初活动的场所,它既是人们居住、生活、休息和进行各种社会活动的聚集地,也是人们进行劳动生产的场所,通常包括乡村聚落与城市聚落两类[1] 。

我国乡村地域广大,目前仍有50%以上的人口生活居住在乡村[2] ,乡村聚居依然是我国人口的主要聚居形式,而自然因素是乡村聚落形成和发展的基础。

因此,研究与乡村聚落建设有着密切联系的自然地理环境具有重要的现实意义。

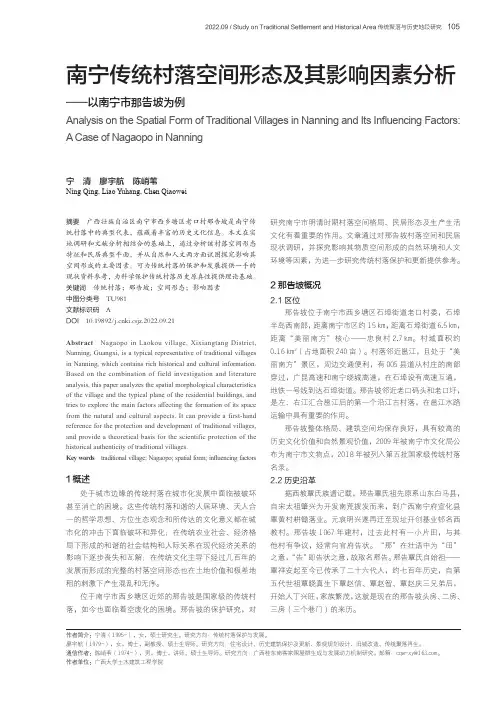

研究南宁市明清时期村落空间格局、民居形态及生产生活文化有着重要的作用。

文章通过对那告坡村落空间和民居现状调研,并探究影响其物质空间形成的自然环境和人文环境等因素,为进一步研究传统村落保护和更新提供参考。

2那告坡概况2.1区位那告坡位于南宁市西乡塘区石埠街道老口村委,石埠半岛西南部,距离南宁市区约15 km,距离石埠街道6.5 km,距离“美丽南方”核心——忠良村2.7 km。

村域面积约0.16 km 2(占地面积240亩)。

村落邻近邕江,且处于“美丽南方”景区,周边交通便利,有005县道从村庄的南部穿过,广昆高速和南宁绕城高速,在石埠设有高速互通,地铁一号线到达石埠街道。

那告坡邻近老口码头和老口圩,是左、右江汇合邕江后的第一个沿江古村落,在邕江水路运输中具有重要的作用。

那告坡整体格局、建筑空间均保存良好,具有较高的历史文化价值和自然景观价值,2009年被南宁市文化局公布为南宁市文物点,2018年被列入第五批国家级传统村落名录。

2.2历史沿革据西教覃氏族谱记载,那告覃氏祖先原系山东白马县,自宋太祖肇兴为开发南荒拨发而来,到广西南宁府宣化县覃黄村耕锄落业。

元哀明兴遂再迁至现址开创基业邨名西教村。

那告坡1067年建村,过去此村有一小片田,与其他村有争议,经常向官府告状。

“那”在壮语中为“田”之意,“告”即告状之意,故取名那告。

那告覃氏自始祖——覃祥安起至今已传承了二十六代人,约七百年历史,自第五代世祖覃晓真生下覃赵信、覃赵智、覃赵庆三兄弟后,开始人丁兴旺,家族繁茂,这就是现在的那告坡头房、二房、三房(三个巷门)的来历。

摘要 广西壮族自治区南宁市西乡塘区老口村那告坡是南宁传统村落中的典型代表,蕴藏着丰富的历史文化信息。

本文在实地调研和文献分析相结合的基础上,通过分析该村落空间形态特征和民居典型平面,并从自然和人文两方面试图探究影响其空间形成的主要因素。

可为传统村落的保护和发展提供一手的现状资料参考,为科学保护传统村落历史原真性提供理论基础。

中国传统村落空间形态研究综述中国传统村落是中国古代文化的重要遗产,它们不仅是中国乡村社会生活的集中体现,也是中国独特的村落空间形态的重要代表。

中国传统村落的空间形态具有丰富的文化内涵和历史价值,对于研究中国传统村落的空间形态,有助于深入了解中国传统文化的魅力和独特之处。

本文将对中国传统村落空间形态的研究进行综述,探讨其特点及意义,并对未来研究方向进行展望。

一、中国传统村落空间形态的特点中国传统村落空间形态的研究主要包括村庄的布局、建筑的形态和风格、村落环境的特点等几个方面。

1.村庄的布局中国传统村落的布局多以“人”字型或“品”字型为主,即村中心是村民活动的重要场所,周围分布着村民的居住建筑和田地。

集体活动场所可以是村庄的中心广场,也可以是村落周边的自然景观,布局紧凑而有序,体现了中国乡村社会生活的集中性和亲密性。

2.建筑的形态和风格中国传统村落的建筑形态和风格具有地域性和民族特色,它们受到当地资源、气候和风土人情的影响,呈现出多样的特点。

建筑的材料多为当地的土、木、石等自然材料,结构多采用木质或石质,风格上有广式、闽式、徽派等多种特色。

3.村落环境的特点中国传统村落的环境特点主要表现在村落周边的自然景观和人文景观。

自然景观包括山水、田园和村庄的位置、规模、层次等特点,人文景观包括历史遗迹、传统文化、民俗风情等,丰富多彩。

二、中国传统村落空间形态的意义中国传统村落空间形态的研究具有重要的文化和历史意义。

1.文化保存中国传统村落空间形态是中国古代文化的重要载体,它承载了中国传统文化的丰富内涵,是中国传统文化的重要遗产。

研究中国传统村落的空间形态,有助于保护和传承中国传统文化。

2.空间规划中国传统村落的空间形态是中国乡村社会生活的集中体现,对于当代乡村空间规划和建设具有借鉴意义。

通过研究中国传统村落的空间形态,可以为当代乡村空间规划提供有益的启示和参考。

3.旅游开发中国传统村落以其独特的空间形态和丰富的文化内涵吸引着众多游客。

中国传统村落的空间分布格局探析摘要中国传统村落作为中国传统文化的重要组成部分,具有广泛的历史、文化、社会、经济、地理、生态、技术等方面的价值。

空间分布格局是传统村落研究的重要内容之一。

本文基于对传统村落空间分布格局的探讨,从地域性、生态性、功能性、社会性等方面进行了分析和探讨,并从现代文化的角度对传统村落空间分布格局进行了评价和展望。

关键词:中国传统村落;空间分布格局;地域性;生态性;功能性;社会性一、引言中国传统村落是中华文化的重要组成部分,也是中国特有的文化现象。

传统村落的空间分布格局是反映传统村落生态、经济、社会、文化等方面特征的重要表现形式。

它是中国传统文化和现代社会之间的联系,其内部结构、布局和空间组织也体现了中国传统乡村的生态、文化和社会性格。

本文将从地域性、生态性、功能性、社会性等方面对中国传统村落的空间分布格局进行探讨,并结合现代文化对传统村落进行评价和展望。

二、地域性的影响传统村落的空间分布格局主要受到地域性的影响。

中国是一个地域广阔的国家,不同的地域环境对村落的空间分布格局产生了不同的影响。

在地形、气候、水文等方面存在巨大的差异,也形成了不同的历史,文化和经济发展局面。

在地理环境方面,中国传统村落的空间分布格局与地形和水文情况密切相关。

山区和平原地区的传统村落存在较为显著的差异。

山区的村落多以丘陵地带和山谷为主要的空间组织区域,大多遵循山势的起伏和水流的汇集,形成类似于阶梯状、串珠状或圈舍状的村落空间模式。

而平原地区则主要以水系和道路为主导,形成类似于网状、线状、方状等的村落空间模式。

这种空间分布格局为村落内部的交通、生产和生活提供了极大的帮助,同时也反映了中国人民在寻求安居、共同建设和民主自治方面的思路和实践。

三、生态性的表现生态环境是影响传统村落空间分布格局的另一个重要因素。

村落与自然环境的关系密切,其空间分布格局往往与生态环境条件有关。

中国传统村落的空间分布格局主要具有两个特征:第一是村落与自然环境相互适应;第二是各个村落之间生态联系密切。

贵州乡村聚落形态调研报告贵州是中国西南地区的一个省份,以其丰富的自然资源和独特的乡村聚落形态而闻名。

本调研报告旨在对贵州乡村聚落形态进行深入研究和分析。

贵州乡村聚落形态的特点之一是多样性。

贵州拥有240多个少数民族,每个少数民族都有自己独特的乡村聚落形态。

例如,布依族聚居在山地地区,其村庄通常建在山坡上,以适应陡峭的地形。

而苗族则聚居在山区或山脚下,他们的村庄常常由若干独立的建筑组成,形成一个独特的群落。

其次,贵州乡村聚落形态的独特性受到了地形和气候的影响。

贵州地处喀斯特地貌区,山多、地形复杂,这对乡村聚落的布局和建设产生了重要影响。

一部分乡村聚落建在了山腰或山谷之中,利用山地的护城保护,形成了清新宜人的生活环境。

另一部分乡村聚落则建在山顶,高高矗立,给人以俯瞰山水的视觉享受。

此外,贵州多山丘之地,气候潮湿多雨,这也影响了乡村聚落形态的设计和建设。

许多村庄采用了特殊的木构建筑和竹楼,以适应湿润的气候。

再者,贵州乡村聚落形态的研究还要考虑到人文因素。

贵州是一个多民族的省份,各民族在乡村聚落形态上也有自己的文化特点和建筑风格。

例如,侗族村落的建筑常常采用木材和羊毛作为主要材料,外立面绘有精美的图案和雕刻。

彝族村落则以石头建筑为主,房屋之间的巷道纵横交错,形成了一种迷宫般的布局。

此外,贵州乡村聚落形态的研究还需要考虑到现代化和文化保护之间的平衡。

随着经济和社会的快速发展,一些传统的乡村聚落形态正在逐渐消失,被现代化的建筑所取代。

为了保护和传承乡村聚落的文化遗产,贵州政府和相关部门应采取措施,鼓励乡村聚落的可持续发展和文化保护。

综上所述,贵州乡村聚落形态多样,受到地形、气候和人文因素的影响。

研究和保护贵州乡村聚落的形态对于了解贵州的文化遗产、促进乡村旅游和实现可持续发展具有重要意义。

贵州政府和相关部门应密切关注乡村聚落的文化保护和可持续发展,同时加强乡村旅游的宣传和推广,为贵州乡村聚落的独特魅力带来更多的曝光度。

中国传统村落的空间分布格局研究一、本文概述中国传统村落,作为中华文明千年历史的见证者,承载着深厚的文化底蕴和独特的空间分布格局。

这些村落,如同璀璨的星辰,散落在广袤的中华大地上,构成了一幅鲜活而富有诗意的历史画卷。

本文旨在深入研究中国传统村落的空间分布格局,探讨其背后的地理、历史、文化和社会因素,以期为保护和传承这些宝贵的文化遗产提供科学依据。

本文首先对中国传统村落的定义和特征进行了界定,明确了研究范围和对象。

在此基础上,运用地理信息系统(GIS)等现代技术手段,结合历史文献资料和实地调查数据,对中国传统村落的空间分布进行了全面的梳理和分析。

通过对村落数量、密度、类型等指标的统计和可视化表达,揭示了村落分布的地域性差异和集聚特征。

进一步地,本文深入探讨了中国传统村落空间分布格局的形成机制。

从地理环境、自然资源、交通条件等自然因素,到行政区划、人口分布、经济发展等社会因素,再到宗教信仰、民族文化、风俗习惯等文化因素,多方面、多角度地分析了这些因素对村落分布的影响和作用。

这些分析不仅有助于我们更深入地理解中国传统村落的历史演变和文化传承,也为未来的村落保护和发展规划提供了有益的参考。

本文总结了中国传统村落空间分布格局的主要特征和存在的问题,提出了针对性的保护和发展建议。

通过加强村落文化遗产保护、推动乡村旅游发展、促进村落社区建设等措施,推动中国传统村落的可持续发展,让这些宝贵的文化遗产在新的时代背景下焕发出新的生机和活力。

二、研究方法与数据来源本研究致力于深入探讨中国传统村落的空间分布格局,综合运用了地理信息系统(GIS)分析、文献研究法、统计分析法等多种研究方法。

利用地理信息系统(GIS)分析,对中国传统村落的地理坐标进行收集和整理,绘制出村落的空间分布图。

通过GIS的空间分析功能,我们可以清晰地揭示出村落的空间集聚特征、分布密度以及地理空间关系,为后续的研究提供直观的数据支持。

本研究还采用了文献研究法,广泛收集与村落空间分布相关的历史文献、地方志、研究论文等,深入挖掘传统村落的历史演变、文化特征以及影响因素。

《第四单元村落、城镇与居住环境》试卷(答案在后面)一、单项选择题(本大题有16小题,每小题3分,共48分)1、在古代中国,以下哪个现象反映了城镇居住环境随时间而演变的特点?A. 村庄规模逐渐减小,城镇规模不断扩大B. 宅院结构固定,街道布局单一C. 沿海城镇数量增多,内陆城镇衰退D. 城镇与农业分离,村落成为主要居住形式2、以下哪项不是影响古代城镇居住环境布局的主要因素?A. 地理位置B. 生产方式C. 政治制度D. 文化风尚3、在中世纪欧洲,市集和定期集市的发展对城市经济产生了重要影响。

下列哪一项不是市集和定期集市发展的直接后果?A. 增加了商品流通B. 推动了货币经济的发展C. 导致了封建制度的立即崩溃D. 促进了手工业和商业行会的形成4、明清时期,江南地区的市镇发展迅速,成为当时重要的经济活动中心。

以下哪个因素不是促进江南市镇发展的主要原因?A. 水路交通便利B. 农业生产的高度发达C. 政府大力推行海外贸易政策D. 手工业特别是纺织业的发展5、古代中国城镇发展中,以下哪项不是促进城镇发展的因素?A. 交通便利B. 农业发展C. 官僚制度D. 商业繁荣6、以下哪项不是现代城镇居住环境改善的措施?A. 绿化带建设B. 垃圾分类C. 交通拥堵治理D. 建设贫民窟7、秦朝的都城咸阳采用了什么样的城市规划理念?A、都城布局以玄武门为重要标志B、城市中心设有中央市场C、采用中央—地方的两级城市布局D、以宫城为中心,左右对称布局8、魏晋南北朝时期,影响城市的格局和形式的主要因素是?A、自然环境B、政治中心C、宗教信仰D、经济基础9、明清时期,随着商业的发展,城镇的分布特性表现为:A. 南方城镇主要集中在沿海地区B. 北方城镇主要集中在水陆交通便利处C. 城镇遍布全国各地,但以内陆城市为主D. 城镇主要集中在交通便利的平原地区 10、以下哪项不是影响古代村落居住环境的主要因素:A. 地理位置与自然资源B. 农业生产的多样性C. 空间布局与建筑风格D. 历史文化传承与宗教信仰11、下列哪一项不是中国古代村落选址时考虑的主要因素?A. 水源丰富B. 地形平坦C. 风景优美D. 交通便利12、关于宋朝城市布局的特点,以下描述错误的是:A. 城市中轴线明显,体现皇权至上B. 商业区与居民区严格分离C. 街道布局呈棋盘状,便于管理D. 开放市场制度,促进商品经济的发展13、在古代中国,城镇的布局通常遵循以下哪种原则?A. 均衡对称B. 随意分布C. 沿河沿海D. 集中居住14、以下哪项不是影响现代城镇居住环境的主要因素?A. 交通便利B. 绿化程度C. 文化氛围D. 噪音污染15、我国古代村落布局受自然环境影响显著,秦汉时期的村落多选择在()自然环境中建村。

城市更新理念下岭南古村落的环境设计探究发布时间:2022-01-07T01:45:03.928Z 来源:《城镇建设》2021年第26期作者:刘雪霞[导读] 本文以典型岭南古村落——广州大岭村为例,探究在城市更新理念下,如何根据村落特征进行文脉的传承、环境的设计以及公共空间的创新。

刘雪霞东莞市企石镇规划管理所广东东莞 523000摘要:城市的发展是一个“新陈代谢”的过程,随着我国现代城市的快速发展和农村生活水平的提高,如何在保护传统古村落的同时,并使其融入现代社会,成为我国社会转型期一个备受关注的问题。

本文以典型岭南古村落——广州大岭村为例,探究在城市更新理念下,如何根据村落特征进行文脉的传承、环境的设计以及公共空间的创新。

关键词:城市更新;岭南古村落;环境设计引言党的十九大作出中国特色社会主义进入新时代的科学论断,指出农业、农村、农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作任务的重中之重,实施乡村振兴战略。

实施国家乡村振兴战略有助于加快传统村落公共空间建设,提高村民的文化自信与认同[1]。

在城市更新的理念之下,更新传统村落公共空间为其乡村振兴提供精神动力,激发村落发展活力,是实行乡村振兴战略的重要组成部分。

1、岭南古村落特征1.1山水环境特色广东村落整体空间布局因受地理位置影响,传统村落多以“山、水、村、田”为格局,体现在多山地、丘陵、台地的地区。

大部分的村落都环绕小山丘而建,村落与自然环境相结合,呈现前有水塘环绕后有林木茂密的整体布局。

村落肌理以居民建筑为中心圈层向外扩展,再以自然环境山水等要素共同组成村落空间形态,呈现“岭南水乡”的特色。

1.2独特的空间肌理岭南乡村道路系统的规划一般由街、坊、里构成,街为主干,坊、里为支干。

这种建筑占总建筑群的九成,在庞杂的建筑体系中,民居建筑依巷道整齐排布,以一个巷道为中轴铺开,所呈现的巷道有网格状布局和放射性布局。

有些巷道笔直分布,有些松散铺开,其纵深偏长,且有纵向巷道和横向巷道之分。

我国传统村落名录是指由国家文物局发布的一份专门保护和传承我国传统村落文化的名录。

根据国家文物局发布的《关于印发〈我国传统村落名录标准〉的通知》,我国传统村落名录标准有五个主要标准,分别是历史与文化、自然环境、村落规划、建筑特色和社会风情。

下面,我们逐个来进行深度解读。

一、历史与文化我国传统村落名录标准的第一个要素是历史与文化。

传统村落的历史文化是村落的灵魂和根基,也是保护和传承的重点。

历史文化包括村落的建立年代、历史沿革、传统民俗、重要历史事件等方面。

在评定传统村落时,需要考察村落的历史厚度和文化内涵,具体包括保护建筑的历史年代、建筑材料、建筑形式等方面,以及与历史文化相关的口述传统、节庆仪式、传统习俗等。

二、自然环境我国传统村落名录标准的第二个要素是自然环境。

自然环境是传统村落的重要组成部分,也是村落保护与发展的基础条件。

自然环境包括地理位置、自然资源、自然生态、气候条件等方面。

评定传统村落时,需要考察村落周边的自然环境状况,包括自然景观、水系、植被覆盖、生物多样性等情况,以及与自然环境相关的传统农耕方式、生态保护措施等。

三、村落规划我国传统村落名录标准的第三个要素是村落规划。

村落规划是传统村落的空间形态和结构组织,也是村落保护与发展的重要内容。

村落规划包括村落的地域空间、布局形式、交通道路、公共设施等方面。

评定传统村落时,需要考察村落的规划布局,包括村落的整体格局、街巷布局、民居建筑风貌等情况,以及与村落规划相关的传统村落规划理念、土地利用方式、村落更新改造等。

四、建筑特色我国传统村落名录标准的第四个要素是建筑特色。

建筑特色是传统村落的重要标志和载体,也是村落保护与传承的核心内容。

建筑特色包括传统建筑风格、建筑结构、建筑材料、建筑装饰等方面。

评定传统村落时,需要考察村落的建筑特色,包括传统建筑形制、建筑构件、建筑工艺、建筑艺术等情况,以及与建筑特色相关的传统建筑技艺、传统工艺传承等。

五、社会风情我国传统村落名录标准的第五个要素是社会风情。