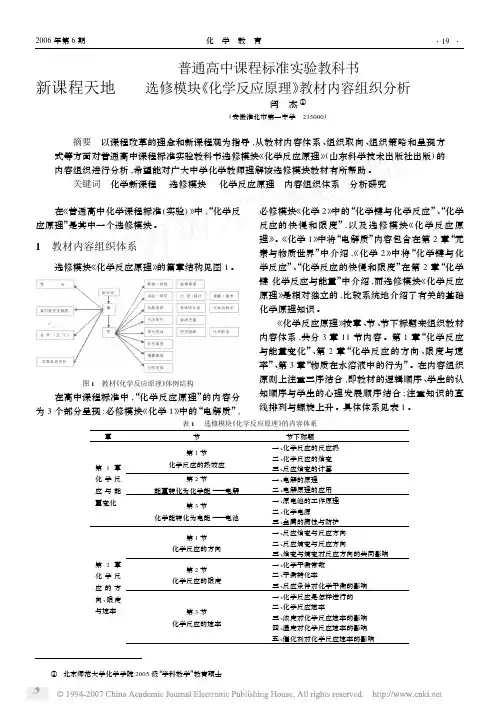

化学反应原理教材思路分析—王祖浩

- 格式:ppt

- 大小:6.26 MB

- 文档页数:52

矛盾的辩证原理在《化学反应原理》教学中的应用摘要:矛盾原理是唯物辩证法中的重要内容,苏教版《化学反应原理》中,知识间(内)矛盾是普遍存在的。

教师如果利用好矛盾的辩证原理,有利于让学生更轻松地理解和掌握枯燥的化学原理。

关键词:矛盾普遍性特殊性主要矛盾《化学反应原理》作为继《化学1》《化学2》必修之后的选修课程,教学重点在于对化学规律的理论学习,其教学相对于必修课程有一定的难度,学生在学习时也觉得颇为枯燥、难懂。

笔者在实际教学过程中发现如果将哲学思想中的“矛盾的辩证原理”加以恰当的应用,有助于学生理解和掌握反应原理的基本规律。

下面笔者以几个实例来谈谈“矛盾的辩证原理”在《化学反应原理》教学中的应用。

一、重视矛盾存在的普遍性矛盾普遍性原理:矛盾存在于一切事物的发展过程中,矛盾贯穿于每一事物的发展始终,这就是矛盾的普遍性。

一切事物都存在着两个方面,这两个方面既相互对立又相互统一。

专题1中“化学反应的焓变”某个化学反应是放热还是吸热的矛盾,即宏观上“反应物的总能量与生成物的总能量”的矛盾,或微观上“断键吸收的总能量与生成新键释放的总能量”的矛盾,“化学能与电能的转化”中原电池的“正极与负极”“氧化与还原反应”“阴离子与阳离子”“电子移动方向与电流方向”的矛盾,这些都是实实在在的矛盾。

专题2中“化学反应的方向和限度”中“自发反应与非自发反应”“整齐与混乱”,判断一个反应是否为自发反应要综合考虑反应的“焓边与熵变”,“化学平衡的移动”中“正反应与逆反应”“加压与减压”“升温与降温”“增大浓度与减小浓度”以及“勒夏特列原理”这些都是非常突出的矛盾。

解决好这些矛盾,我们也就能够掌握平衡移动原理的精髓了。

专题3中“溶液中的离子反应”中“弱电解质的电离平衡”,在一定温度下,当弱电解质分子电离成离子的速率与离子结合成弱电解质分子的速率相等时,溶液中各分子和离子的浓度都不再发生变化,达到了电离平衡。

这时候矛盾的两个方面(离子化和分子化)很好地统一在溶液中。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 化学反应原理(苏教版)教材分析及教学建议《化学反应原理》(苏教版)教材分析及教学建议宜兴市中小学教学研究室丁伟一、《化学反应原理》模块编写的总体思路化学反应原理是人类总结得到的关于化学反应的一般规律,涉及化学反应的能量转变、方向、限度、速率以及机理等方面的问题,因此《化学反应原理》模块中设置了化学反应与能量变化、化学反应速率与化学平衡以及溶液中的离子反应三个专题。

专题 1 化学反应与能量变化研究化学反应中能量转化所遵循的规律,包括化学能与热量、化学能与电能的转化以及化学对解决人类能源问题的重要贡献等内容。

专题 2 化学反应速率与化学平衡研究化学反应发生的方向、限度和速率所遵循的规律,包括化学反应速率的含义以及影响化学反应速率的因素、化学平衡的含义及影响化学平衡的因素、判断化学反应方向的依据等内容。

专题 3 溶液中的离子反应着重介绍化学平衡原理的一些应用,包括弱电解质的电离平衡、盐类的水解以及沉淀溶解平衡等内容。

《化学反应原理》作为继必修课程《化学 1 》、《化学 2》之后的选修课程,编写时,在继承科学传统的基础上,建构了新的内容体系,在内容的编排上更好地融合了学生的认知特征和化学学科发展的线索,更加关注学生科学探究能力的培养,促进学生科1 / 12学素养的提高。

与原教材相比,主要有以下四大变化:1.教材内容有所增加与原教材相比,主要新增了以下内容:焓变、熵与熵变、盐桥、化学反应的方向性、化学平衡常数及计算、电离度、电离常数、沉淀溶解平衡等。

对于新增内容,我们首先要理清其中的基本原理,在此基础上认识《课程标准》对这些内容的学习要求,并选择恰当的教学方法组织教学。

以实验创新研究促进学生学科核心素养的发展——《实验化学》教科书内容建构及学科特色探索王祖浩从21世纪开始,我们一直致力于强化实验探究的教学价值。

一方面是从理论层面重新审视化学实验教学以及与之相适应的课程内容,重建化学课程标准体系;另一方面是努力把创新实验融入到化学教学实践中,逐步改变化学教师传统的实验教学观,从实践操作层面阐释化学实验教学的具体途径与策略,着力培养学生的科学思维、创新意识和实践能力。

在化学基础教育阶段,实验创新不仅是指新开发的某个实验,更重要的是如何通过对现有实验的优化以体现其深刻的教育功能。

因此,创新实验在实验设计、实验方法、探究功能、绿色化学、教学价值等方面与一般实验应有质的差异,表现出更丰富、更深刻的内涵,对发展学生的学科核心素养具有极为重要的意义。

基于化学实验的学科特色,我们积极探索化学实验创新和教学创新之路,更有指向地发展学生的化学学科核心素养。

《实验化学》教科书作为展示实验创新和教学实践创新的一项成果,对推动学科核心素养的教学转型意义重大。

01实验创新呼唤中学化学课程变革化学是一门以实验为基础的自然科学,以实验为基础也是高中化学教学的基本特征。

实验不仅是高中化学课程的重要内容,同样也是落实化学学科育人的重要途径。

实验内容建构及实验探究教学的实施,更是化学课程与教学改革的重要组成部分。

无论是课程教育功能的强化,还是知识和能力目标的实现,化学实验都是重要的载体。

(一)重新审视化学实验的育人价值化学学科的建立起源于实验并在实验创新中得到发展,正确的实验结果是检验化学真理的唯一标准。

中国科学院前院长、著名化学家卢嘉锡先生曾经说过,化学发展到今天,已经成为人类认识物质自然界、改造物质自然界,并从物质和自然界的相互作用得到自由的一种极为重要的武器。

而化学要不断加深对物质自然界的认识并提高改造物质自然界的能力,且与自然界和谐相处,最重要的实践活动就是要进行实验的创新。

1661年,科学家波义耳(Boyle)出版了《怀疑派化学家》这一划时代的著作,明确了化学研究的对象,建立了化学的一些基本概念,确立了化学研究的方法,使化学真正成为一门独立的科学。

《化学反应原理》教材分析及教学建议《化学反应原理》选修模块与原教材有相似之处,与《化学2》也有相似之处,但同中有变:内容变化了,增加了熵与熵变、化学反应的方向性、电离常数、沉淀溶解平衡等知识;要求变化了,某些知识的教学要求有所提高,例如,盖斯定律从“阅读”提高到“能用盖斯定律进行计算”,化学平衡常数从“了解”提高到“知道化学平衡常数的涵义,能利用化学平衡常数计算反应的转化率”等等;内容组织也发生了很大变化,增设了很多栏目引导学生探究、分析、比较、归纳,更加关注化学与社会的联系,突出化学的应用价值。

各种变化根本上就是要求教师的教学方式和学生的学习方式作出相应变化调整。

根据我们备课组在新课教学以及第一轮复习中的一些体会,现将该模块的教材分析和教学建议总结如下:一、人教版与苏教版教材的比较(一)两种版本教材的相同之处1.注重科学性,并突出新思想、新内容现代科学的发展使一些经典原理的含义或应用发生了质的变化,教材尽量避免内容在科学性上与现代科学脱节(例如:化学平衡常数的引入);注重科学性,尤其避免为了“浅出”而随意地、错误地解释概念,使教材在科学性上具有相对长的生命力(例如:焓变、熵变的引入)。

2.重视知识的框架结构,重在介绍学术思想使知识点服从于知识的框架结构,并尽可能使同学们多了解学术思想的形成、演变与发展,从本质上理解这些人类知识结晶的精髓,避免只见树木不见森林。

3.突出化学是一门实验科学的特点尽可能给学生提供动手实验的机会,强调实验对于理论产生的重要性。

人教版教材共有21个实验,苏教版教材共有22个实验。

4.突出模型化研究方法的特点介绍知识时避免将理论绝对化,任何理论都不能随意使用,不可能放之四海而皆准。

5.注重知识发展的阶段性与连续性注重与必修内容的衔接(原电池、电解池、化学反应速率和限度),注重教材内部内容的衔接(反应焓变→反应方向的判据→化学平衡移动→溶液中的离子平衡,如电离平衡、水解平衡、溶解平衡等),注重与大学内容的衔接(焓变、熵变、化学反应的方向、沉淀溶解平衡),不是简单地将大学内容搬来,简单下移,而是精心设计、精心选择,遵循螺旋式上升的认识规律,在深入浅出上下功夫,让学生在中学阶段对相关问题有一个正确的概念、基本的了解,更深层次、更全面的理解以及更高水平的把握留待大学阶段解决。

![]《化学反应原理》教材分析](https://uimg.taocdn.com/41de62e3102de2bd960588ff.webp)

化学反应原理是在学完化学必修1,必修2后的一个选修模块,供侧理学生选学。

《化学反应原理》的核心知识结构由三部分组成:“化学反应与能量”、“化学反应速率与化学平衡"以及“溶液中的离子反应"三个专题。

“专题1化学反应与能量变化”研究化学反应中能量转化所遵循的规律,包括化学能与热能、化学能与电能的转化以及化学对解决人类能源问题的重要贡献等内容。

“专题2化学反应速率和化学平衡”研究化学反应发生的方向、限度和速率所遵循的规律及判断化学反应方向的依据等.“专题3溶液中的离子反应”研究化学平衡原理的一些应用,包括弱电解质的电离平衡、盐类水解以及沉淀溶解平衡等;其中,“化学反应与能量变化”与“化学反应速率与化学平衡是“溶液中的离子反应"的理论基础.例如,化学反应的热效应(吸热和放热)化学平衡是弱电解质的电离平衡、水的电离平衡、盐类的水解平衡等影响的重要依据;化学反应的焓变的计算是判断某一化学反应能否自发进行的重要组成部分。

“化学反应原理”模块着力挖掘和体现化学学科的核心观念、知识结构、思想方法。

化学反应原理是人类在研究大量化学反应本质的基础上,总结得到的关于化学反应的一般规律,涉及到的核心观念有化学反应的能量观、平衡观和化学反应中微粒观。

定性与定量、现象与本质相统一例:定性与定量相统一——化学反应的焓变与盖斯定律, 化学反应限度与化学平衡常数沉淀溶解平衡与溶度积现象与本质相统一—-弱电解质的电离平衡,盐类水解平衡、沉淀溶解平衡都与化学平衡移动原理相统一《化学反应原理》同样是探究式教学,但与必修1、2相比无论是探究的能力还是探究的开放度都有很大不同,《化学反应原理》则更适合于开展基于定量实验和数据分析的探究活动。

必修1、2更多的只是现象的描述,几乎没有理论的依托,如电解NaCl溶液,只需根据实验现象得出结论,不许要解释为什么,而解释为什么则由选修来完成. 4.本模块新增加的内容1。

了解反应热和焓变的涵义,能用盖斯定律进行有关反应热的简单计算。

新教材中有关沉淀溶解平衡的两点疑析个人简介:华东师范大学化学教育硕士(在读),中学一级,高中化学教师,国家二级心理咨询师。

读研期间师从《化学课程标准》研制组组长、华东师大博导王祖浩教授,参与了化学苏教版各册教科书及教师用书的编写与修订,现均已出版发行。

工作单位:江苏省江阴市澄西中学通讯地址:江苏省江阴市澄西中学邮编:214441 新教材中有关沉淀溶解平衡的两点疑析蔡子鸣(华东师范大学化学系上海普陀区200062)一、为什么不溶于水的弱碱在酸性条件下可以存在?苏教版《化学反应原理》在“沉淀溶解平衡”一章,“交流与讨论”中要求运用沉淀溶解平衡的原理解释“将溶液的pH 调节到3~4,可除去硫酸铜溶液中的铁离子”,而后教科书补充解释道“虽然氢氧化铜也难溶于水(注意是水而不是酸[1]),但氢氧化铁的溶解度比氢氧化铜小得多,当溶液的pH超过5时,铜离子才开始转化为氢氧化铜沉淀。

” 这一回答,显然不足以解答学生产生的问题,反而越解释越糊涂。

因为我们在学习沉淀溶解平衡前,学生一直认为酸与碱混合一定会发生酸碱中和反应,现在碱不但可以在酸溶液中存在,而且pH不同,存在情况还会发生改变。

下面通过一道习题来解释“为什么不溶于水的弱碱在酸性条件下可以存在?并且调节pH转化为沉淀的离子也不同”:现有一溶液中铜离子的浓度和铁离子的浓度均为O.1 mol·L-1,如何调节pH才能除去硫酸铜溶液中的铁离子?已知氢氧化铜的Ksp=2.2×10-20,氢氧化铁的Ksp=1.6×10-39,当离子浓度小于1.0×10-5 mol·L-1,就可认为该离子已沉淀完全。

解析:对于氢氧化铜来说,Ksp=c(Cu2+)·c2(OH—)=2.2×10-20,而铜离子开始沉淀时c(Cu2+)=O.1 mol·L-1则c(OH—)=4.7×10-10mol·L-1即pH=4.7;铜离子完全沉淀时c(Cu2+)=1.0×10-5 mol·L-1则c(OH—)=4.7×10-8mol·L-1,即pH=6.7。