急性上呼吸道感染的诊断和治疗(标准)2018

- 格式:ppt

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:8

《急性上呼吸道感染基层诊疗指南(2018年)》的解读(全文)急性上呼吸道感染(upper respiratory tract infection,URTI,上感)是呼吸内科最常见的一组疾病,由于其病情一般较轻,诊治相对简单,且疾病本身又具有自限性、预后多较好,因此到目前为止,国内除了2016年《安徽省上呼吸道感染分级诊疗指南》外,尚无此类疾病的规范化指南。

《急性上呼吸道感染基层诊疗指南(2018年)》(简称2018年基层指南)及《急性上呼吸道感染基层诊疗指南(实践版·2018)》[1,2]的制定,可以作为实用性和便捷性都兼具的上感诊断、治疗等工具供基层医生参考使用。

本文旨在对该指南进行进一步的解释和说明,帮助基层医生更好地依据指南进行临床实践。

一、概述上感是一种最常见的良性自限性疾病,主要由病原微生物引起的鼻腔、咽或喉部急性炎症的总称。

2018年基层指南强调了上感是一组疾病的总称,而不是一个单一的疾病,包括普通感冒、病毒性咽炎、喉炎、疱疹性咽峡炎、急性扁桃体炎、急性鼻窦炎、急性会厌炎、急性中耳炎,因此患者临床症状可能具有多样性和复杂性,给基层医生诊断带来一定困扰。

引起上感的病原体大部分为病毒,小部分为细菌,2018年基层指南中提到的上感病原体种类与既往教科书和相关疾病指南涉及的病原体类似。

上感出现的症状主要由机体的免疫应答所致,而非病毒对呼吸道的直接损害。

2018年基层指南没有提及上感具体的发病率和病毒感染的潜伏期。

既往数据显示成人平均每年发生上感2~6次,儿童平均每年6~8次[3]。

大部分普通感冒病毒的潜伏期(从接触感染物到出现症状的时间)为24~72 h,通常持续3~10 d[4],但多达25%的患者临床疾病可能持续长达2周,尤其是吸烟者[5]。

大多数导致感冒的呼吸道感染病毒在再次暴露后能够再次感染[6]。

然而,若后续感染是由相同或类似的病原体所致,病情通常较轻且病程较短[7]。

二、识别、诊断与转诊(一)识别2018年基层指南中关于上感的诊断分类主要是通过诱因、症状和体征的结合。

上呼吸道感染病情说明指导书一、上呼吸道感染概述上呼吸道感染(upper respiraory traet ifction,URTI)简称上感,是鼻腔、咽或喉部急性炎症的总称。

常见病原体为病毒,仅少数由细菌引起。

不同病原体导致的感染,其表现不同的症状,可有打喷嚏、鼻塞、流清水样鼻涕、咽痛、咳嗽、发热、畏寒、头痛等症状。

通常病情较轻的患者,可自愈,预后良好,但极少数年老体弱、有严重并发症的患者预后不良。

故年老体弱者应积极预防上呼吸道感染。

英文名称:upper respiratory tract infection其它名称:无相关中医疾病:暂无资料。

ICD 疾病编码:暂无编码。

疾病分类:暂无资料。

是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:不会遗传发病部位:咽喉,头部,鼻常见症状:不同病原导致的感染,可表现不同症状主要病因:病毒感染、细菌感染检查项目:血常规、病原学检查重要提醒:免疫力差的人群应在寒冷季节注意防护,避免感染。

临床分类:上呼吸道感染主要包括普通感冒、急性病毒性咽炎和喉炎、急性疱疹性咽峡炎、急性咽结膜炎和急性咽-扁桃体炎。

二、上呼吸道感染的发病特点三、上呼吸道感染的病因病因总述:上呼吸道感染约有70%~80%由病毒引起。

其中主要包括流感病毒(甲、乙、丙)、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒鼻病毒、埃可病毒、柯萨奇病毒、麻疹病毒、风疹病毒等。

细菌感染约占上呼吸道感染病因的20%~30%,以溶血性链球菌最为多见,其次为流感嗜血杆菌肺炎链球菌和葡萄球菌等,偶见革兰阴性杆菌。

基本病因:1、普通感冒成人多数由鼻病毒引起,也可由副流感病毒、呼吸道合胞病毒、埃可病毒、柯萨奇病毒等引起。

2、急性病毒性咽炎由鼻病毒、腺病毒、流感病毒、副流感病毒以及肠病毒、呼吸道合胞病毒等引起。

3、急性病毒性喉炎常由鼻病毒甲型流感病毒,副流感病毒或腺病毒等引起。

4、急性疱疹性咽峡炎由柯萨奇病毒 A 引起。

呼吸内科诊疗常规急性上呼吸道感染急性上呼吸道感染(acute upper respiratory tract infection)简称上感,为外鼻孔至环状软骨下缘包括鼻腔、咽或喉部急性炎症的概称。

主要病原体是病毒,少数是细菌。

【临床表现】临床表现有以下类型:(一)普通感冒(common cold)为病毒感染引起,俗称“伤风”,又称急性鼻炎或上呼吸道卡他。

主要表现为鼻部症状,如喷嚏、鼻塞、流清水样鼻涕,也可表现为咳嗽、咽干、咽痒或烧灼感甚至鼻后滴漏感。

2-3天后鼻涕变稠。

严重者有发热、轻度畏寒和头痛等。

一般经5-7天痊愈。

(二)急性病毒性咽炎和喉炎临床表现为咽痒和灼热感。

急性喉炎临床表现为明显声嘶、讲话困难、咽痛。

(三)急性疱疹性咽峡炎多由柯萨奇病毒A引起,表现为明显咽痛、发热,病程约为一周。

查体可见咽部充血,软愕、愕垂、咽及扁桃体表面有灰白色疤疹及浅表溃疡,周围伴红晕。

多发于夏季,多见于儿童,偶见于成人。

(四)急性咽结膜炎主要由腺病毒、柯萨奇病毒等引起。

表现为发热、咽痛、畏光、流泪、咽及结膜明显充血。

病程4-6天,多发于夏季,由游泳传播,儿童多见。

(五)急性咽扁桃体炎病原体多为溶血性链球菌,其次为流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、葡萄球菌等。

起病急,咽痛明显、伴发热、畏寒,体温可达39℃以上。

查体可发现扁桃体肿大、充血,表面有黄色脓性分泌物。

有时伴有领下淋巴结肿大、压痛,而肺部查体无异常体征。

【相关检查】血常规扁桃体表面分泌物培养+药敏胸部X线摄片【并发症】部分患者可继发溶血性链球菌引起的风湿热、肾小球肾炎等,少数患者可并发病毒性心肌炎,应予警惕。

【鉴别诊断】(一)过敏性鼻炎(二)流行性感冒(三)急性气管,支气管炎(四)急性传染病前驱症状【治疗】对症处理为主,同时戒烟、注意休息、多饮水、保持室内空气流通和防治继发细菌感染。

(一)对症治疗临床症状明显者,予以市售感冒药选一种服用。

对乙酰氨基酚片 0.5 prn。

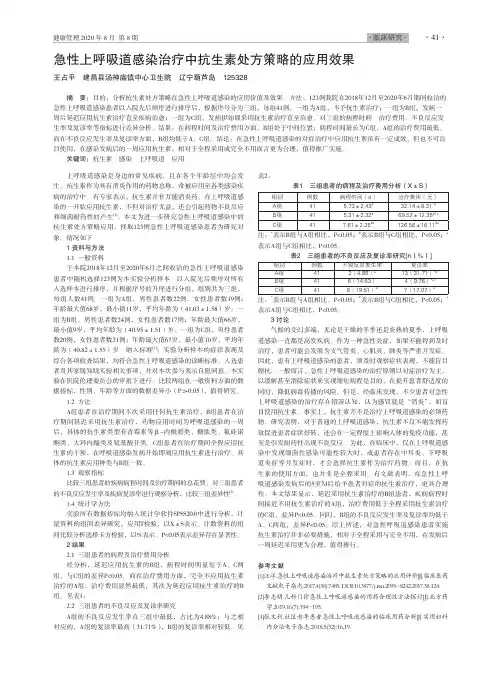

·41·急性上呼吸道感染治疗中抗生素处方策略的应用效果王占平 建昌县汤神庙镇中心卫生院 辽宁葫芦岛 125328摘 要:目的:分析抗生素处方策略在急性上呼吸道感染的应用价值及效果。

方法:123例我院在2018年12月至2020年6月期间收治的急性上呼吸道感染患者以入院先后顺序进行排序后,根据序号分为三组,每组41例。

一组为A组,不予抗生素治疗;一组为B组,发病一周后延迟应用抗生素治疗直至疾病治愈;一组为C组,发病伊始即采用抗生素治疗直至治愈。

对三组的病程时间、治疗费用、不良反应发生率及复诊率等指标进行差异分析。

结果:在病程时间及治疗费用方面,B组处于中间位置;病程时间最长为C组,A组的治疗费用最低。

而在不良反应发生率及复诊率方面,B组均低于A、C组。

结论:在急性上呼吸道感染的对症治疗中应用抗生素虽有一定成效,但也不可盲目使用,在感染发病后的一周应用抗生素,相对于全程采用或完全不用而言更为合理,值得推广实施。

关键词:抗生素 感染 上呼吸道 应用上呼吸道感染是身边的常见疾病,且在各个年龄层中均会发生。

抗生素作为具有消炎作用的药物总称,常被应用至各类感染疾病的治疗中。

有专家表示,抗生素并非万能消炎药。

在上呼吸道感染的一开始应用抗生素,不但对治疗无益,还会引起药物不良反应和细菌耐药性的产生[1]。

本文为进一步研究急性上呼吸道感染中的抗生素处方策略应用,择取123例急性上呼吸道感染患者为研究对象。

情况如下。

1资料与方法1.1…一般资料于本院2018年12月至2020年6月之间收治的急性上呼吸道感染患者中随机选择123例为本实验分析样本。

以入院先后顺序对所有入选样本进行排序,并根据序号的升序进行分组,组别共为三组,每组人数41例。

一组为A组,男性患者数22例,女性患者数19例;年龄最大值68岁,最小值11岁,平均年龄为(41.03±1.58)岁。

一组为B组,男性患者数24例,女性患者数17例;年龄最大值66岁,最小值9岁,平均年龄为(40.95±1.51)岁。

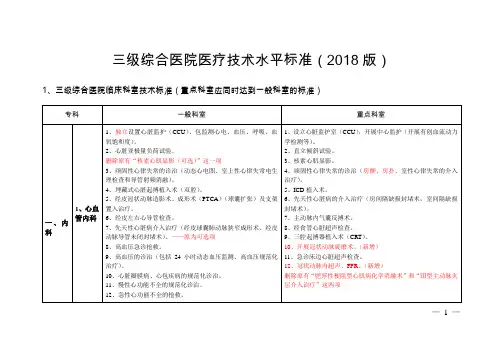

呼吸学科医疗服务能力指南(2018年版)编写说明为贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和全国卫生与健康大会精神,根据《“健康中国”2030规划纲要》、《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(国办发〔2015〕70号)和《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》(国办发〔2017〕32号)有关要求,国家卫生健康委组织制定了《呼吸学科医疗服务能力指南(2018年版)》(以下简称《指南》),进一步明确不同级别医疗机构呼吸学科的功能定位,指导各地加强呼吸学科医疗服务能力建设。

各有关医院要按照《指南》要求,科学、规范地加强呼吸学科内涵建设,开展与自身功能定位相适应的诊疗服务,不断提升医疗服务能力,保障医疗质量与安全,提高医院管理水平。

同时,充分发挥技术辐射和带动作用,通过对口帮扶、医联体等多种方式,促进医疗资源纵向整合,引导优质医疗资源下沉,提升基层医疗机构能力,推动分级诊疗制度建设。

本指南提及的医疗服务能力是指符合医院(不含中医院)功能定位的综合能力,包含医院资源配置、技术人员、工作效率与效果、医疗服务能力与技术水平等。

基本标准为学科应当达到的基础能力要求;推荐标准是指在达到基本标准的基础上,进一步应当实现的能力要求。

第一部分三级医院呼吸学科医疗服务能力指南(2018年版)三级医院呼吸学科主要任务是提供呼吸专科医疗服务,解决危重疑难病症,接受下级医疗机构转诊,对下级医疗机构进行技术指导和培训;承担培养医疗专业人才的教学任务和科研项目;参与和指导下级医疗机构预防保健工作。

1.基本设置应当具有与三级医院相适应的基本设置,满足三级医院服务功能、技术水平及管理要求。

三级医院呼吸学科应当设置门诊、病房和呼吸相关功能检查室。

门诊设置应当设置呼吸专科普通门诊、专家门诊,有条件的可设置专病/专项门诊(如哮喘、慢阻肺、戒烟等)、呼吸门诊综合诊疗室。

床位规模(1)基本标准。

三级医院呼吸专科住院床位设置应当与其功能定位、服务能力和患者就医需求相适应。

急性上呼吸道感染的护理摘要:目的急性呼吸道感染(ARI)是儿童常见的感染性疾病,据世界卫生组织数据报告显示,全球每年约有1000万儿童因患该病而导致死亡,特别是在发展中国家最为严重。

导致儿童患病的原因较多,如抵抗力较低、病毒感染、细菌感染,进一步引发肺炎、毛细支气管炎、支气管炎等,严重时还可引起低氧血症。

低氧血症作为急性呼吸道感染并发症之一,其表现出严重的呼吸窘迫,成为了ARI患者死亡的一个重要因素。

据研究表明,通过向低氧血症儿童提供氧气治疗,ARI的疗效得到了一定的改善。

但在发展中国家,由于初级卫生保健机构缺少测量动脉血氧饱和度(SpO2)的设施,大多数临床医生仅依靠临床症状和体征来识别低氧血症。

因此,为了预测ARI患者是否存在低氧症,找到一组最敏感的症状和体征非常重要,以提醒医生及时对低氧血症患者进行氧气治疗。

关键词:急性;上呼吸道感染;上呼吸道感染护理引言急性上呼吸道感染(AcuteUpperRespirato-ryInfection,AURI)是儿科呼吸科中最为常见的,是由于对外界病毒、细菌等致病微生物侵袭的抵抗力较弱,进而导致该疾病的发生。

患者通常起病急促,发病后表现为发热、咽部、喉部或扁桃体的红肿疼痛、鼻塞、流涕等症状,对患病儿童正常的生长发育产生一定影响,同时对其身体的健康情况和生命质量产生一定的影响。

因患者自身抵抗力弱,若不及时治疗可造成病情迁延不愈,病情迁延下呼吸道,甚至导致肺炎、支气管炎等下呼吸道的感染的发生,加重患者病情。

目前,常规的西医治疗手段有解热镇痛、抗炎抗感染、镇咳祛痰、抗过敏等治疗药物,但目前除流感病毒外,尚无特效治疗药物用于单纯性病毒感染所致AURI。

与此同时,部分西药不良反应较多,多数患者常难以耐受,限制了其在临床的应用,并影响治疗效果。

中医药治疗AURI经验充足,中医辨证论治,进而达到标本兼治的目的;治疗后患者出现的不良反应少,具有安全高效的特点。

其中解感颗粒由大青叶、柴胡、黄芩等多味中药组成,具有良好的清热解表、镇咳去炎效果。

1 范围本指南提出了小儿急性上呼吸道病毒感染的诊断、辨证、治疗建议。

本指南适用于小儿急性上呼吸道病毒感染的诊断和治疗。

2 术语和定义下列术语和定义适用于本指南。

小儿急性上呼吸道病毒感染(child acute upper respiratory infections by vir us)。

小儿急性上呼吸道病毒感染是小儿感染病毒引起的急性上呼吸道感染性疾病。

临床主要特征:发热,恶风寒,鼻塞,流涕,喷嚏,咳嗽,头痛,全身酸痛。

小儿急性上呼吸道病毒感染占小儿急性上呼吸道感染的90%以上。

病原体包括:鼻病毒、呼吸道合胞病毒、流感病毒、副流感病毒、腺病毒、冠状病毒等。

小儿急性上呼吸道病毒感染属于中医学“感冒”范畴。

3 诊断[1-4]3.1 临床表现发热、恶风寒、鼻塞、流涕、喷嚏、咳嗽、头痛、全身酸痛等。

本病伴有兼证者,可见咳嗽加剧、喉间有痰,脘腹胀满、不思饮食、嗳腐恶心、大便不调、烦躁不宁、惊惕抽风等表现。

3.2 小儿急性上呼吸道病毒感染的特殊类型3.2.1 疱疹性咽峡炎病原体为柯萨奇A组病毒。

起病急骤,临床以高热、咽痛、流涎、厌食、呕吐为特征。

可见咽部充血,咽腭弓、悬雍垂、软腭等处有2~4mm大小的疱疹。

3.2.2 咽结合膜热病原体为腺病毒3、7型。

临床以发热、咽红疼痛、眼部刺痛、眼红为特征。

3.3 实验室检查3.3.1 血常规白细胞总数正常或偏低,中性粒细胞减少,淋巴细胞计数相对增高,合并细菌感染者白细胞总数及中性粒细胞计数可增高。

3.3.2 病原学检测取鼻咽部分泌物,运用免疫荧光技术、酶联免疫吸附法(ELISA)、碱性磷酸酶抗碱性磷酸酶桥联酶标法(APAAP)、生物素抗生素ELISA法、单克隆抗体荧光法等方法检测病毒[5]。

3.4 需与小儿急性上呼吸道病毒感染鉴别的病种小儿急性上呼吸道病毒感染需与急性上呼吸道细菌感染鉴别,可通过血常规和C反应蛋白检查初筛,必要时以病原学检测确定。

与其他急性传染病早期的鉴别诊断:多种急性传染病的早期都有急性上呼吸道病毒感染的症状,如麻疹、百日咳、水痘、手足口病、幼儿急疹、流行性脑脊髓膜炎、流行性乙型脑炎等,应结合流行病史、临床表现、实验室检查,以及病情演变特点等加以鉴别。

有关《急性上呼吸道感染基层诊疗指南(2018

年)》的几点说明

1.《急性上呼吸道感染基层诊疗指南(2018年)》是政府遵循国家中医药局(中国卫生健康委)发布的《急性上呼吸道感染诊疗规范》(试行)规定,依据国家最新的发病趋势和科学最新进展,由国家卫生健康委和中国医师协会下达的一份急性上呼吸道感染的诊疗指南。

2.《急性上呼吸道感染基层诊疗指南(2018年)》从诊断、治疗和康复措施三个方面结合了国内外新的临床实践和最新的科学知识,提出了适用于我国大多数急性上呼吸道感染患者的诊疗建议。

3.《急性上呼吸道感染基层诊疗指南(2018年)》对导致急性上呼吸道感染的大三项病原体和相关疾病提出了诊断、治疗、抗药性监测等建议。

且聚焦于抗菌药物使用问题,为基层医生提供了易于操作的抗菌药物用药指南。

1、范围本标准规定了医疗机构门诊和急诊科(部、室)(以下简称门急诊)医院感染管理要求、宣教和培训、监测与报告、预检分诊、预防和控制感染的基本措施、基于传播途径的预防措施、医疗废物处置等。

本标准适用于提供门急诊服务的各级各类医疗机构。

2、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 15982 医院消毒卫生标准WS/T 311 医院隔离技术规范WS/T 312 医院感染监测规范WS/T 313 医务人员手卫生规范WS/T 367 医疗机构消毒技术规范WS/T 368 医院空气净化管理规范WS/T 511—2016 经空气传播疾病医院感染预防与控制规范WS/T 512 医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范WS/T 524 医院感染暴发控制指南医疗废物管理条例原卫生部 2003年医疗卫生机构医疗废物管理办法原卫生部 2003年医院感染暴发报告及处置管理规范原卫生部 2009年医疗机构传染病预检分诊管理办法原卫生部 2005年3、术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1医疗保健相关感染 healthcare-associated infection患者或就诊者在诊断、治疗和预防等医疗保健活动中所获得的感染。

3.2呼吸道卫生 respiratory hygiene呼吸道感染患者佩戴医用外科口罩、在咳嗽或打喷嚏时用纸巾盖住口鼻、接触呼吸道分泌物后实施手卫生,并与其他人保持1m以上距离的一组措施。

3.3安全注射safe injection对接受注射者无害,使实施注射操作的医护人员不暴露于可避免的危险,注射后的废弃物不对环境和他人造成危害。

3.4安全注射装置safety-engineered devices用于抽取动静脉血液、其他体液或注射药物的无针或有针的装置,通过内在的设计使其在使用后能屏蔽锐器,降低职业暴露的风险。