川剧常识

- 格式:ppt

- 大小:725.50 KB

- 文档页数:14

川剧变脸有抹脸、吹脸和扯脸三种方法。

抹脸是将化妆油彩涂在脸的某一特定部位上,到时用手往脸上一抹,便可变成另外一种脸色。

吹脸只适合于粉末状的化妆品,如金粉、墨粉、银粉等,演员到时做一个伏地的舞蹈动作,趁机将脸贴近盒子一吹,粉末扑在脸上,立即变成另一种颜色的脸。

扯脸是比较复杂的一种变脸方法,它是事前将脸谱画在一张一张的绸子上,剪好,每张脸谱上都系一把丝线,再一张一张地贴在脸上。

丝线则系在衣服的某一个顺手而又不引人注目的地方。

川剧五种唱腔简介川剧声腔知识介绍川剧由昆曲、高腔、胡琴、弹戏、灯调五种声腔构成。

此中,除灯调系源于本地外,其他均由外处传入。

这五种声腔和为五种声腔伴奏的锣鼓、唢呐曲牌以及琴、笛乐谱等音乐形式。

川剧音乐博采众长,兼收并蓄,她囊括汲取了全国戏曲各高声腔系统的营养,与四川的地方语言、声韵、音乐融合联合,衍变形成为形式多样、曲牌丰富、构造谨慎、风格迥异的地方戏曲音乐。

高腔是川剧中最重要的一种声腔,是明末清初从外处传入四川。

高腔传入四川此后,联合了四川方言、民间歌谣、劳动号子、提问说唱等形式,几经加工和提炼,逐渐形成了拥有地方特点的声腔音乐。

川剧高腔是曲牌体音乐,川剧高腔曲牌数目众多,形式复杂。

它的构造基本上能够归纳为:起腔、立柱、唱腔、收尾。

高腔剧目多、题材广、适应多种文词格式。

高腔最主要的特点是没有乐器伴奏的干唱即所谓"一唱众和"的徒歌形式,它以帮打唱为一体。

锣鼓的曲牌都是以这类方式构成的。

有的曲牌帮腔多于唱腔,有的基本所有都是帮腔,有的曲牌只在首尾两句有帮腔,其详细形式是由戏决定的。

川高腔保存了南曲和北曲的秀,它兼有高亢激越和婉抒怀的唱腔曲。

昆腔多文人之作,白典雅,格律,演唱特究字正腔,加之曲牌波折,奏慢,现在已衰微。

川昆源于昆,川人利用了昆曲于歌唱和利于舞蹈的特点,常常只取昆曲中某些曲牌或唱句,插入其他声腔中演唱,形成了川昆独具姿色的格。

川昆腔的曲牌构与它的母体"昆"基真同样。

用有"支"和"成堂"两种形式。

目前,以昆腔一的声腔形式演出的目已不多了,更多的是溶于高腔、胡琴、声腔之中,或许是与其他声腔共和。

昆腔的主奏器是笛子。

伴奏鼓及方式与其他高、胡、、灯声腔同样,以大敲和二件器的特别色构成鼓的"味"来区于其他声腔的鼓伴奏。

胡琴是二黄与西皮腔的称。

因其主要伴奏器是"小胡琴",故称胡琴。

川剧,是中国汉族戏曲剧种之一,流行于四川东中部、重庆及贵州、云南部分地区。

川剧脸谱,是川剧表演艺术中重要的组成部分,是历代川剧艺人共同创造并传承下来的艺术瑰宝。

川剧由昆曲、高腔、胡琴、弹戏、灯调五种声腔组成。

川剧分小生、旦角、生角、花脸、丑角5个行当,各行当均有自成体系的功法程序,尤以文生、小丑、旦角的表演最具特色,在戏剧表现手法、表演技法方面多有卓越创造,能充分体现中国戏曲虚实相生、遗形写意的美学特色。

川剧,流行于四川全省及云南、贵州部分地区。

原先外省流入的昆腔、高腔、胡琴腔(皮黄)、弹戏和四川民间灯戏五种声腔艺术,均单独在四川各地演出,清乾隆年间(1736—1795),由于这五种声腔艺术经常同台演出,日久逐渐形成共同的风格,清末时统称“川戏”,后改称“川剧”。

川剧起源于唐代,川剧在唐代,曾被称为“川戏”。

成于满清,兴于民国,抗战之后,它却突然消亡。

明末清初,由于各地移民入川,以及各地会馆的先后建立,致使多种南北声腔剧种也相继流播四川各地,并且在长期的发展衍变中,与四川方言土语、民风民俗、民间音乐、舞蹈、说唱曲艺、民歌小调的融合,逐渐形成具有四川特色的声腔艺术,从而促进了四川地方戏曲剧种——川剧的发展。

[7]清代雍正、乾隆年间,随着“花部”的勃兴,那些来自省外而分别流行于四川各地的高腔、昆曲、胡琴、梆子唱班,为适应群众欣尝习惯,与四川语音、习俗结合,逐渐在艺术上具有了四川的地方特色。

本世纪初,由于工商业的发展,流行四川各地的戏班不断涌入城市,为扩大影响,加强演员阵容,争取更多观众,逐渐走向各种声腔同台演出的经营方式。

在这个过程中,各戏班艺人为提高表演艺术,加强竞争能力,又在艺术上纷纷相互吸收,彼此借鉴。

才艺出众的艺人更讲究高昆胡弹不挡,文武唱做皆能,这就为川剧艺术风格的形成,提供了条件。

而最早使用川剧(川戏)这个称呼的,是在辛亥革命影响下由康芷林等人组成的著名班社“三庆会”。

[4]川剧为世人所喜爱并远涉重洋传遍世界,川剧名戏《白蛇传.金山寺》在国内外流传甚广。

川剧知识介绍名称由来川剧的名称,始见于清末民初,当时叫川戏,后来统称川剧。

这虽然只有八十多年,早在明代即有戏班在省内各地演出。

川剧史家、艺术家们谈到川剧的源流沿革,还有追溯到晚唐“杂剧”、南宋“川杂剧”的,甚至有川剧高腔尚早于江西“弋阳腔”、清代蜀伶魏长生所唱秦腔系四川之“琴腔”种种不同的说法。

足见川剧的历史,还是一个没有完全定论而尚待继续研究探讨的学术问题。

但就一个戏曲剧种而言,不论她是否源于本土,是否为地方文化与民情风俗所孕育,从她的全部传统剧目、艺术程式均可清楚看到,基本上都是由整个中国戏曲及其高、昆、胡、弹等几大声腔艺术中继承、发展和创造来的。

唱腔川剧由昆腔、高腔、胡琴、弹戏、灯调五种声腔组成。

其中,除灯调系源于本土外,其余均由外地传入。

这五种声腔和为五种声腔伴奏的锣鼓、唢呐曲牌以及琴、笛曲谱等音乐形式。

川剧音乐博采众长,兼收并蓄,她囊括吸收了全国戏曲各大声腔体系的营养,与四川的地方语言、声韵、音乐融汇结合,衍变形成为形式多样、曲牌丰富、结构严谨、风格迥异的地方戏曲音乐。

高腔高腔是川剧中最重要的一种声腔,是明末清初从外地传入四川。

高腔传入四川以后,结合了四川方言、民间歌谣、劳动号子、发问说唱等形式,几经加工和提炼,逐步形成了具有地方特色的声腔音乐。

昆腔昆腔多文人之作,词白典雅,格律规严,演唱时特别讲究字正腔圆,加之曲牌曲折,节奏缓慢,如今已渐衰微。

川昆源于苏昆,川剧艺人利用了昆曲长于歌唱和利于舞蹈的特点,往往只选取昆曲中某些曲牌或唱句,插入其它声腔中演唱,形成了川昆独具姿色的艺术风格。

乐器川戏锣鼓,是川剧音乐的重要组成部分。

其使用乐器共有二十多种,常用的可简为小鼓、堂鼓、大锣、大钹、小锣(兼铰子),统称为“五方”,加上弦乐、唢呐为六方,由小鼓指挥。

这是去农村演出的轻便乐队。

锣鼓曲牌有三百支左右。

“装龙象龙,装虎象虎”,这一句形容和要求川剧表演的话,在川剧演员中代代相传。

川剧表演具有深厚的现实主义传统,同时又运用大量的艺术夸张手法,表演真实、细腻、优美动人。

川剧,是中国戏曲剧种之一,流行于四川东中部、重庆及贵州、云南部分地区。

川剧脸谱,是川剧表演艺术中重要的组成部分,是历代川剧艺人共同创造并传承下来的艺术瑰宝。

川剧由昆曲、高腔、胡琴、弹戏、灯调五种声腔组成。

起源与发展川剧是中国戏曲宝库中的一颗光彩照人的明珠。

它历史悠久,保存了不少优秀的传统剧目,和丰富的乐曲与精湛的表演艺术。

它是四川、云南、贵州等西南几省人民所喜见乐闻的民族民间川剧表演艺术。

在戏曲声腔上,川剧是由高腔、昆腔、胡琴腔、弱腔等四大声腔加一种本省民间灯戏组成的。

这五个种类除灯戏外,都是从明朝末年到清朝中叶,先后由外省的戏班传入四川。

川剧,是四川文化的一大特色。

成都,是戏剧之乡。

早在唐代就有“蜀戏冠天下”的说法。

清代乾隆时在本地车灯戏基础上,吸收融汇苏、赣、皖、鄂、陕、甘各地声腔,形成含有高腔、胡琴、昆腔、灯戏、弹戏五种声腔的用四川话演唱的“川剧”。

其中川剧高腔曲牌丰富,唱腔美妙动人,最具地方特色,是川剧的主要演唱形式。

川剧帮腔为领腔、合腔、合唱、伴唱、重唱等方式,意味隽永,引人入胜。

川剧语言生动活泼,幽默风趣,充满鲜明的地方色彩,浓郁的生活气息和广泛的群众基础。

常见于舞台的剧目就有数百,唱、做、念、打齐全,妙语幽默连篇,器乐帮腔烘托, “变脸”、“喷火”、“水袖”独树一帜,再加上写意的程式化动作含蓄着不尽的妙味……。

川剧为世人所喜爱并远涉重洋传遍世界。

川剧名戏《白蛇传.金山寺》更是在国内外流传甚广。

川剧,流行于四川全省及云南、贵州部分地区。

原先外省流入的昆腔、高腔、胡琴腔(皮黄)、弹戏和四川民间灯戏五种声腔艺术,均单独在四川各地演川剧脸谱出,清乾隆年间(1736—1795),由于这五种声腔艺术经常同台演出,日久逐渐形成共同的风格,清末时统称“川戏”,后改称“川剧”。

高、昆、胡、弹灯在融汇成统一的川剧过程中,各有其自身的情况。

昆腔,源自江苏,流入四川,演变成具有本地特色的“川昆”。

高腔,在川剧中居主要地位。

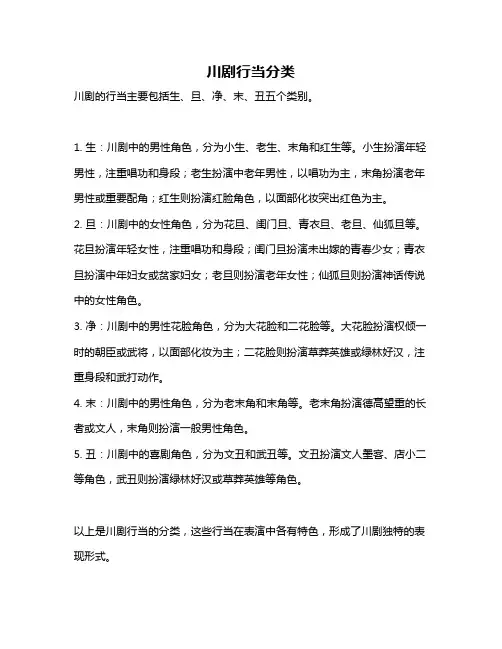

川剧行当分类

川剧的行当主要包括生、旦、净、末、丑五个类别。

1. 生:川剧中的男性角色,分为小生、老生、末角和红生等。

小生扮演年轻男性,注重唱功和身段;老生扮演中老年男性,以唱功为主,末角扮演老年男性或重要配角;红生则扮演红脸角色,以面部化妆突出红色为主。

2. 旦:川剧中的女性角色,分为花旦、闺门旦、青衣旦、老旦、仙狐旦等。

花旦扮演年轻女性,注重唱功和身段;闺门旦扮演未出嫁的青春少女;青衣旦扮演中年妇女或贫家妇女;老旦则扮演老年女性;仙狐旦则扮演神话传说中的女性角色。

3. 净:川剧中的男性花脸角色,分为大花脸和二花脸等。

大花脸扮演权倾一时的朝臣或武将,以面部化妆为主;二花脸则扮演草莽英雄或绿林好汉,注重身段和武打动作。

4. 末:川剧中的男性角色,分为老末角和末角等。

老末角扮演德高望重的长者或文人,末角则扮演一般男性角色。

5. 丑:川剧中的喜剧角色,分为文丑和武丑等。

文丑扮演文人墨客、店小二等角色,武丑则扮演绿林好汉或草莽英雄等角色。

以上是川剧行当的分类,这些行当在表演中各有特色,形成了川剧独特的表现形式。

川剧五种唱腔简介川剧声腔知识介绍川剧由昆曲、高腔、胡琴、弹戏、灯调五种声腔组成。

其中,除灯调系源于本土外,其余均由外地传入。

这五种声腔和为五种声腔伴奏的锣鼓、唢呐曲牌以及琴、笛曲谱等音乐形式。

川剧音乐博采众长,兼收并蓄,她囊括吸收了全国戏曲各大声腔体系的营养,与四川的地方语言、声韵、音乐融汇结合,衍变形成为形式多样、曲牌丰富、结构严谨、风格迥异的地方戏曲音乐。

高腔高腔是川剧中最重要的一种声腔,是明末清初从外地传入四川。

高腔传入四川以后,结合了四川方言、民间歌谣、劳动号子、发问说唱等形式,几经加工和提炼,逐步形成了具有地方特色的声腔音乐。

川剧高腔是曲牌体音乐,川剧高腔曲牌数量众多,形式复杂。

它的结构基本上可以概括为:起腔、立柱、唱腔、扫尾。

高腔剧目多、题材广、适应多种文词格式。

高腔最主要的特点是没有乐器伴奏的干唱即所谓"一唱众和"的徒歌形式,它以帮打唱为一体。

锣鼓的曲牌都是以这种方式组成的。

有的曲牌帮腔多于唱腔,有的基本全部都是帮腔,有的曲牌只在首尾两句有帮腔,其具体形式是由戏决定的。

川剧高腔保留了南曲和北曲的优秀传统,它兼有高亢激越和婉转抒情的唱腔曲调。

昆腔昆腔多文人之作,词白典雅,格律规严,演唱时特别讲究字正腔圆,加之曲牌曲折,节奏缓慢,如今已渐衰微。

川昆源于苏昆,川剧艺人利用了昆曲长于歌唱和利于舞蹈的特点,往往只选取昆曲中某些曲牌或唱句,插入其它声腔中演唱,形成了川昆独具姿色的艺术风格。

川剧昆腔的曲牌结构与它的母体"苏昆"基本相同。

应用时有"单支"和"成堂"两种形式。

当前,以昆腔单一的声腔形式演出的剧目已经不多了,更多的是溶于高腔、胡琴、弹戏诸声腔之中,或者是与其它声腔共和。

昆腔的主奏乐器是笛子。

伴奏锣鼓及方式与其余高、胡、弹、灯诸声腔相同,以大锣敲边和苏钹二件乐器的特殊单色构成锣鼓的"苏味"来区别于其它声腔的锣鼓伴奏。

四川的川剧简介四川的川剧简介川剧,是中国戏曲艺术之一,是中国一种历史悠久、艺术精湛、流派众多的民间艺术表现形式之一。

川剧源于唐朝盂州(今四川绵阳)的“秧歌”和宋元时期的“灯调梨园”,自14世纪以来逐渐形成并流传至今。

川剧流派的形成主要分为三个阶段,即明朝末期至清代初期形成的“昆腔”、“班前”的阶段,清朝中后期至民国初年的“小歌舞”、“大歌舞”、“道场”、“孔雀东南飞”、“高平调”、“滇剧”、“庸调”等阶段,及新中国成立后的“四大名旦”、“八大行当”增强发展阶段。

作为中国戏曲的一支重要力量,四川川剧具有独特魅力,可以通过以下几个方面得以体现。

一、武术特色川剧中的演员们更注重武术功夫。

他们必须要练就强壮的身体和独特的招式才能完美地演绎出各自的角色。

二、音乐特点川剧音乐取材广泛,较为活泼,音乐旋律曲调多且繁复,情感表现力强烈,尤其是在唱腔颤音和咽音方面独具特色。

三、唱腔川剧唱腔以变调和变调组为其突出特点。

唱腔在模仿自然和寻求艺术感中找到了对接点,让歌声在天地间回响,给人以强烈的感受力。

四、化妆服饰川剧化妆服饰取材广泛,以颜色清澈、花式繁复为特点,其背后的哲学观念与符号体系以及其中蕴含的文化内涵也值得我们深入探讨。

川剧是以四川传统文化为基础,同时与崇文重教的都市文化和粗犷豪放的山地文化相接合而形成的一种繁荣的民间艺术文化。

作为具有代表性的中国文化,川剧被列入联合国教科文组织第一批非物质文化遗产名录,成为世界独一无二的重要文化符号。

在中国戏曲艺术中,川剧作为其一份子,有着独特的文化魅力,给观众带来了前所未有的娱乐享受,也为国家的文化软实力的提升做出了重大贡献。

川剧动作知识点总结川剧动作是川剧表演的重要组成部分,它表现了角色的性格特点、情感变化和戏曲场面的变化。

川剧动作也是角色塑造、情感细节和舞台技巧的体现,是川剧表演的精髓所在。

川剧动作有着独特的表演特点和技巧要求,需要演员具备扎实的基本功和丰富的舞台经验。

在川剧表演中,动作的精准、娴熟和自然是衡量一个演员表演水平的重要标准。

下面我们就来总结一下川剧动作的知识点。

一、基本功动作川剧表演中的基本功动作包括步法、身法、手法、眼法、腿法和身体协调等。

这些基本功动作是川剧表演的基础,也是演员进行情感表达和形象塑造的重要手段。

其中,步法是演员在舞台上行走和转身时的动作方法,主要包括正步、横步、七星步、踢腿步等。

身法是演员在表演中使用身体姿势和身体动作来表现角色的心理状态和特点,主要包括站立姿势、行进姿势、跪拜身法、伸展身法等。

手法是演员在表演中使用手部动作来表现角色的情感和行为,主要包括握手、握拳、划拳、指剑、手指动作等。

眼法是演员在表演中使用眼神和眼部动作来表现角色的内心活动和情感变化,主要包括注视、扫视、眨眼、眼神动作等。

腿法是演员在表演中使用腿部动作来表现角色的行为和动作,主要包括站立腿法、行进腿法、跳跃腿法、踢腿踏步等。

身体协调是演员在表演中使用身体各部分动作的协调和统一,主要包括上身、下身、左右手、左右腿、头部和眼部动作的协调和统一。

二、情感表达动作川剧表演中的情感表达动作是演员通过表情、动作和声音等多种手段来表现角色的情感变化和内心感受。

在川剧表演中,情感表达动作是演员进行形象塑造和人物性格展现的重要方式。

其中,表情动作是演员通过脸部表情和眼部动作来表现角色的情感和内心变化,主要包括微笑、哭泣、愤怒、悲伤、惊讶等。

动作表现是演员通过身体姿势和身体动作来表现角色的情感和行为,主要包括伸手、抚背、握手、挥手等。

声音表达是演员通过歌唱、念白和台词等方式来表现角色的情感和心理状态,主要包括高音、低音、宽调、挑调、抑扬顿挫等。