古代官员别称举例

- 格式:wps

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:5

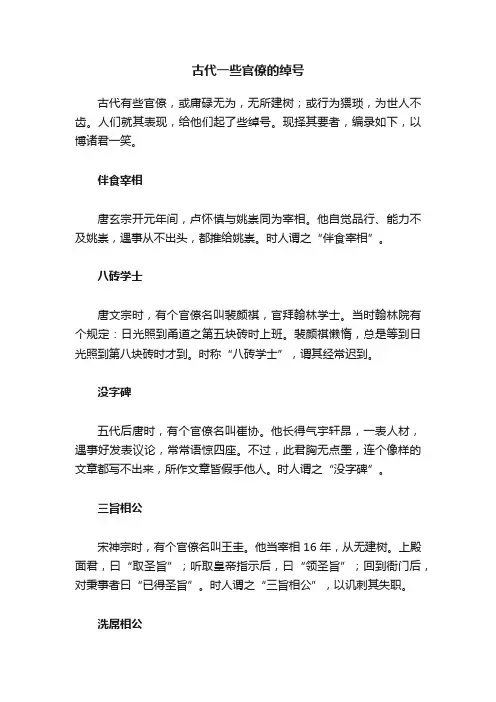

古代一些官僚的绰号古代有些官僚,或庸碌无为,无所建树;或行为猥琐,为世人不齿。

人们就其表现,给他们起了些绰号。

现择其要者,编录如下,以博诸君一笑。

伴食宰相唐玄宗开元年间,卢怀慎与姚崇同为宰相。

他自觉品行、能力不及姚崇,遇事从不出头,都推给姚崇。

时人谓之“伴食宰相”。

八砖学士唐文宗时,有个官僚名叫裴颜祺,官拜翰林学士。

当时翰林院有个规定:日光照到甬道之第五块砖时上班。

裴颜祺懒惰,总是等到日光照到第八块砖时才到。

时称“八砖学士”,谓其经常迟到。

没字碑五代后唐时,有个官僚名叫崔协。

他长得气宇轩昂,一表人材,遇事好发表议论,常常语惊四座。

不过,此君胸无点墨,连个像样的文章都写不出来,所作文章皆假手他人。

时人谓之“没字碑”。

三旨相公宋神宗时,有个官僚名叫王圭。

他当宰相16年,从无建树。

上殿面君,曰“取圣旨”;听取皇帝指示后,曰“领圣旨”;回到衙门后,对秉事者曰“已得圣旨”。

时人谓之“三旨相公”,以讥刺其失职。

洗屌相公明朝时,皇帝多纵欲。

一些无耻官僚投其所好,多以房中术为进身之阶。

明宪宗时,万安以进春药得宠,后来竟当上了内阁首辅。

时人讥之为“洗屌相公”。

青词宰相明正德十年,嘉靖皇帝入继大统。

他信奉道教。

古代道士斋醮,必念上奉天神的表章。

表章用朱笔写在一种青藤纸上,称为“青词”。

严嵩为了邀宠,不仅自己刻意求工,大写青词,而且令其子严世藩也投其所好,后来终于以青词赢得天子的青睐。

严嵩因而又称“青词宰相”。

炼尿尚书明朝时,嘉靖皇帝信奉道教。

他经常服用丹药,梦想长生不老。

官僚顾可学取童男童女小便炼制秋石,进献给嘉靖皇帝,说服之即可长生。

嘉靖皇帝服用后认为有些功效,对他宠爱有加。

顾可学后来竟官至礼部上书,时人皆不齿其为人。

当时有传言:“千场万场尿,换得一尚书”。

顾可学亦被人称为“炼尿尚书”。

蟋蟀相公1644年春,李自成进北京,崇祯皇帝吊死煤山。

不久,福王朱由崧称帝于南京,以明年为弘光元年。

次年,清兵临江,形势十分危急。

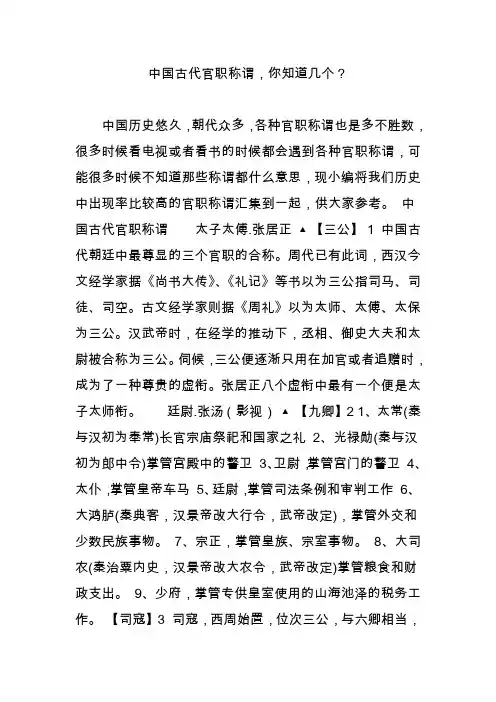

中国古代官职称谓,你知道几个?中国历史悠久,朝代众多,各种官职称谓也是多不胜数,很多时候看电视或者看书的时候都会遇到各种官职称谓,可能很多时候不知道那些称谓都什么意思,现小编将我们历史中出现率比较高的官职称谓汇集到一起,供大家参考。

中国古代官职称谓太子太傅.张居正▲ 【三公】1 中国古代朝廷中最尊显的三个官职的合称。

周代已有此词,西汉今文经学家据《尚书大传》、《礼记》等书以为三公指司马、司徒、司空。

古文经学家则据《周礼》以为太师、太傅、太保为三公。

汉武帝时,在经学的推动下,丞相、御史大夫和太尉被合称为三公。

伺候,三公便逐渐只用在加官或者追赠时,成为了一种尊贵的虚衔。

张居正八个虚衔中最有一个便是太子太师衔。

廷尉.张汤(影视)▲ 【九卿】2 1、太常(秦与汉初为奉常)长官宗庙祭祀和国家之礼2、光禄勋(秦与汉初为郎中令)掌管宫殿中的警卫3、卫尉,掌管宫门的警卫4、太仆,掌管皇帝车马5、廷尉,掌管司法条例和审判工作6、大鸿胪(秦典客,汉景帝改大行令,武帝改定),掌管外交和少数民族事物。

7、宗正,掌管皇族、宗室事物。

8、大司农(秦治粟内史,汉景帝改大农令,武帝改定)掌管粮食和财政支出。

9、少府,掌管专供皇室使用的山海池泽的税务工作。

【司寇】3 司寇,西周始置,位次三公,与六卿相当,与司马、司空、司士、司徒并称五官,掌管刑狱、纠察等事。

各诸侯国亦置此官,职掌同周,楚、陈等国称司败。

后世也用作刑部尚书的别称。

▲ 令尹.黄歇(战国四公子之春申君)【令尹】4 令尹是楚国在春秋战国时代的最高官衔,是掌握政治事务,发号施令的最高官,其执掌一国之国柄,身处上位,以率下民,对内主持国事,对外主持战争,总揽军政大权于一身。

令尹主要由楚国贵族当中的贤能来担任,且多为芈姓(熊氏、若敖氏、薳氏、屈氏、昭氏、景氏、彭氏)之族,亦有少数外姓之人为令尹(吴起、黄歇、李园),实不多见。

【大夫】5 古代的一种官位名称,春秋战国时,臣子按等级分为卿、大夫、士三级。

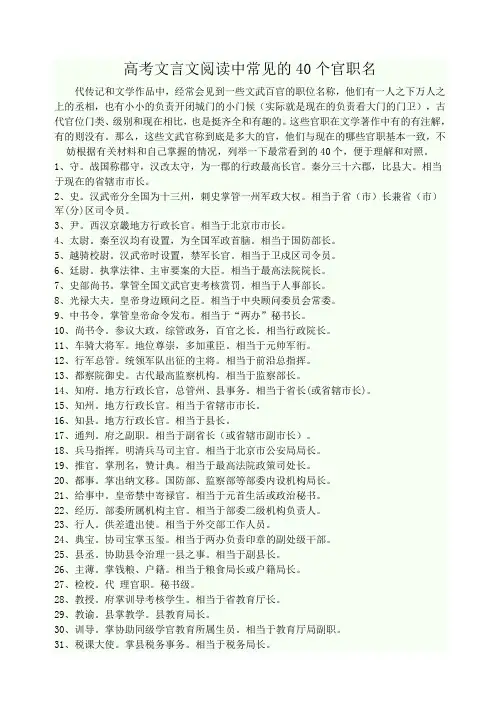

高考文言文阅读中常见的40个官职名代传记和文学作品中,经常会见到一些文武百官的职位名称,他们有一人之下万人之上的丞相,也有小小的负责开闭城门的小门候(实际就是现在的负责看大门的门卫),古代官位门类、级别和现在相比,也是挺齐全和有趣的。

这些官职在文学著作中有的有注解,有的则没有。

那么,这些文武官称到底是多大的官,他们与现在的哪些官职基本一致,不妨根据有关材料和自己掌握的情况,列举一下最常看到的40个,便于理解和对照。

1、守。

战国称郡守,汉改太守,为一郡的行政最高长官。

秦分三十六郡,比县大。

相当于现在的省辖市市长。

2、史。

汉武帝分全国为十三州,刺史掌管一州军政大权。

相当于省(市)长兼省(市)军(分)区司令员。

3、尹。

西汉京畿地方行政长官。

相当于北京市市长。

4、太尉。

秦至汉均有设置,为全国军政首脑。

相当于国防部长。

5、越骑校尉。

汉武帝时设置,禁军长官。

相当于卫戍区司令员。

6、廷尉。

执掌法律、主审要案的大臣。

相当于最高法院院长。

7、史部尚书。

掌管全国文武官吏考核赏罚。

相当于人事部长。

8、光禄大夫。

皇帝身边顾问之臣。

相当于中央顾问委员会常委。

9、中书令。

掌管皇帝命令发布。

相当于“两办”秘书长。

10、尚书令。

参议大政,综管政务,百官之长。

相当行政院长。

11、车骑大将军。

地位尊崇,多加重臣。

相当于元帅军衎。

12、行军总管。

统领军队出征的主将。

相当于前沿总指挥。

13、都察院御史。

古代最高监察机构。

相当于监察部长。

14、知府。

地方行政长官,总管州、县事务。

相当于省长(或省辖市长)。

15、知州。

地方行政长官。

相当于省辖市市长。

16、知县。

地方行政长官。

相当于县长。

17、通判。

府之副职。

相当于副省长(或省辖市副市长)。

18、兵马指挥。

明清兵马司主官。

相当于北京市公安局局长。

19、推官。

掌刑名,赞计典。

相当于最高法院政策司处长。

20、都事。

掌出纳文移。

国防部、监察部等部委内设机构局长。

21、给事中。

皇帝禁中寄禄官。

相当于元首生活或政治秘书。

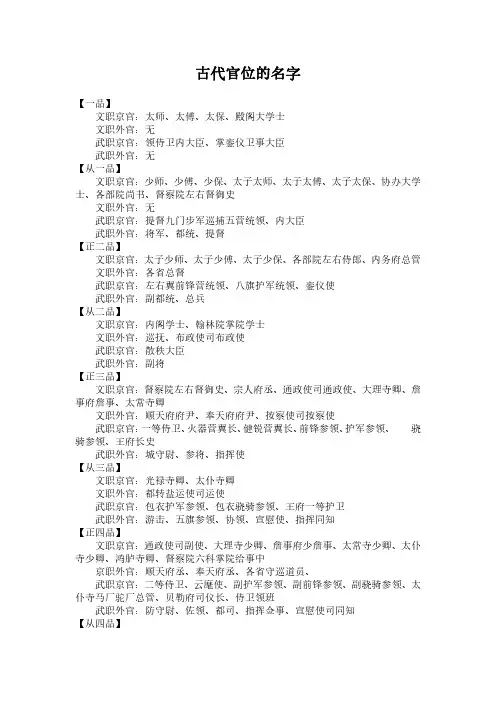

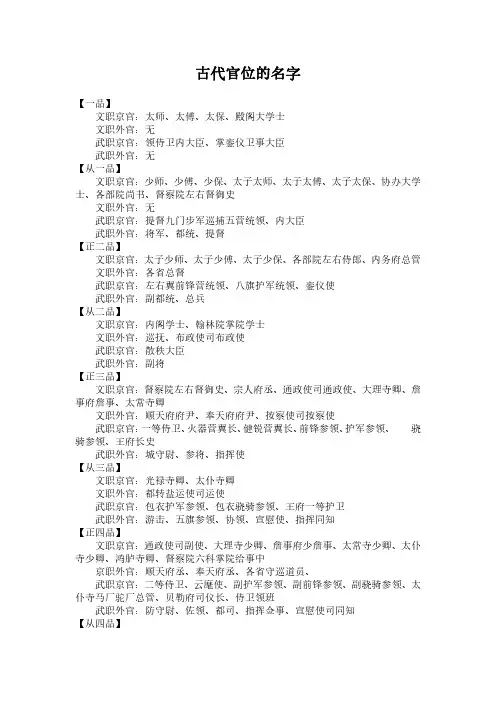

古代官位的名字【一品】文职京官:太师、太傅、太保、殿阁大学士文职外官:无武职京官:领侍卫内大臣、掌銮仪卫事大臣武职外官:无【从一品】文职京官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、协办大学士、各部院尚书、督察院左右督御史文职外官:无武职京官:提督九门步军巡捕五营统领、内大臣武职外官:将军、都统、提督【正二品】文职京官:太子少师、太子少傅、太子少保、各部院左右侍郎、内务府总管文职外官:各省总督武职京官:左右翼前锋营统领、八旗护军统领、銮仪使武职外官:副都统、总兵【从二品】文职京官:内阁学士、翰林院掌院学士文职外官:巡抚、布政使司布政使武职京官:散秩大臣武职外官:副将【正三品】文职京官:督察院左右督御史、宗人府丞、通政使司通政使、大理寺卿、詹事府詹事、太常寺卿文职外官:顺天府府尹、奉天府府尹、按察使司按察使武职京官:一等侍卫、火器营翼长、健锐营翼长、前锋参领、护军参领、骁骑参领、王府长史武职外官:城守尉、参将、指挥使【从三品】文职京官:光禄寺卿、太仆寺卿。

文职外官:都转盐运使司运使武职京官:包衣护军参领、包衣骁骑参领、王府一等护卫武职外官:游击、五旗参领、协领、宣慰使、指挥同知【正四品】文职京官:通政使司副使、大理寺少卿、詹事府少詹事、太常寺少卿、太仆寺少卿、鸿胪寺卿、督察院六科掌院给事中京职外官:顺天府丞、奉天府丞、各省守巡道员、武职京官:二等侍卫、云麾使、副护军参领、副前锋参领、副骁骑参领、太仆寺马厂驼厂总管、贝勒府司仪长、侍卫领班武职外官:防守尉、佐领、都司、指挥佥事、宣慰使司同知【从四品】文职京官:内阁侍读学士、翰林院侍读学士、翰林院侍讲学士、国子监祭酒文职外官:知府、土知府、盐运使司运同武职京官:城门领、包衣副护军参领、包衣副骁骑参领、包衣佐领、四品典仪、二等护卫武职外官:宣抚使、宣慰使司副使【正五品】文职京官:左右春坊庶子、通政司参议、光禄寺少卿、给事中、宗人府理事官、各部郎中、太医院院使文职外官:同知、土同知、直隶州知州武职京官:三等侍卫、治仪正、步军副尉、步军校、监守信礮官、分管佐领武职外官:关口守御、防御、守备、宣慰使司佥事、宣抚使司同知、千户【从五品】文职京官:翰林院侍读、翰林院侍讲、鸿胪寺少卿、司经局洗马、宗人府副理事、御使、各部员外郎文职外官:各州知州、土知州、盐运司副使、盐课提举司提举武职京官:四等侍卫、委署前锋参领、委署护军参领、委署鸟枪护军参领、委署前锋侍卫、下五旗包衣参领、五品典仪、印物章京、三等护卫武职外官:守御所千总、河营协办守备、安抚使、招讨使、宣抚使司副使、副千户【正六品】文职京官:内阁侍读、左右春坊中允、国子监司业、堂主事、主事、都察院都事、经历、大理寺左右寺丞、宗人府经历、太常寺满汉寺丞、钦天监监判、钦天监汉春夏中秋冬五官正、神乐署署正、僧录司左右善事、道录司左右正一。

古代官位的名字【一品】文职京官:太师、太傅、太保、殿阁大学士文职外官:无武职京官:领侍卫内大臣、掌銮仪卫事大臣武职外官:无【从一品】文职京官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、协办大学士、各部院尚书、督察院左右督御史文职外官:无武职京官:提督九门步军巡捕五营统领、内大臣武职外官:将军、都统、提督【正二品】文职京官:太子少师、太子少傅、太子少保、各部院左右侍郎、内务府总管文职外官:各省总督武职京官:左右翼前锋营统领、八旗护军统领、銮仪使武职外官:副都统、总兵【从二品】文职京官:内阁学士、翰林院掌院学士文职外官:巡抚、布政使司布政使武职京官:散秩大臣武职外官:副将【正三品】文职京官:督察院左右督御史、宗人府丞、通政使司通政使、大理寺卿、詹事府詹事、太常寺卿文职外官:顺天府府尹、奉天府府尹、按察使司按察使武职京官:一等侍卫、火器营翼长、健锐营翼长、前锋参领、护军参领、骁骑参领、王府长史武职外官:城守尉、参将、指挥使【从三品】文职京官:光禄寺卿、太仆寺卿。

文职外官:都转盐运使司运使武职京官:包衣护军参领、包衣骁骑参领、王府一等护卫武职外官:游击、五旗参领、协领、宣慰使、指挥同知【正四品】文职京官:通政使司副使、大理寺少卿、詹事府少詹事、太常寺少卿、太仆寺少卿、鸿胪寺卿、督察院六科掌院给事中京职外官:顺天府丞、奉天府丞、各省守巡道员、武职京官:二等侍卫、云麾使、副护军参领、副前锋参领、副骁骑参领、太仆寺马厂驼厂总管、贝勒府司仪长、侍卫领班武职外官:防守尉、佐领、都司、指挥佥事、宣慰使司同知【从四品】文职京官:内阁侍读学士、翰林院侍读学士、翰林院侍讲学士、国子监祭酒文职外官:知府、土知府、盐运使司运同武职京官:城门领、包衣副护军参领、包衣副骁骑参领、包衣佐领、四品典仪、二等护卫武职外官:宣抚使、宣慰使司副使【正五品】文职京官:左右春坊庶子、通政司参议、光禄寺少卿、给事中、宗人府理事官、各部郎中、太医院院使文职外官:同知、土同知、直隶州知州武职京官:三等侍卫、治仪正、步军副尉、步军校、监守信礮官、分管佐领武职外官:关口守御、防御、守备、宣慰使司佥事、宣抚使司同知、千户【从五品】文职京官:翰林院侍读、翰林院侍讲、鸿胪寺少卿、司经局洗马、宗人府副理事、御使、各部员外郎文职外官:各州知州、土知州、盐运司副使、盐课提举司提举武职京官:四等侍卫、委署前锋参领、委署护军参领、委署鸟枪护军参领、委署前锋侍卫、下五旗包衣参领、五品典仪、印物章京、三等护卫武职外官:守御所千总、河营协办守备、安抚使、招讨使、宣抚使司副使、副千户【正六品】文职京官:内阁侍读、左右春坊中允、国子监司业、堂主事、主事、都察院都事、经历、大理寺左右寺丞、宗人府经历、太常寺满汉寺丞、钦天监监判、钦天监汉春夏中秋冬五官正、神乐署署正、僧录司左右善事、道录司左右正一。

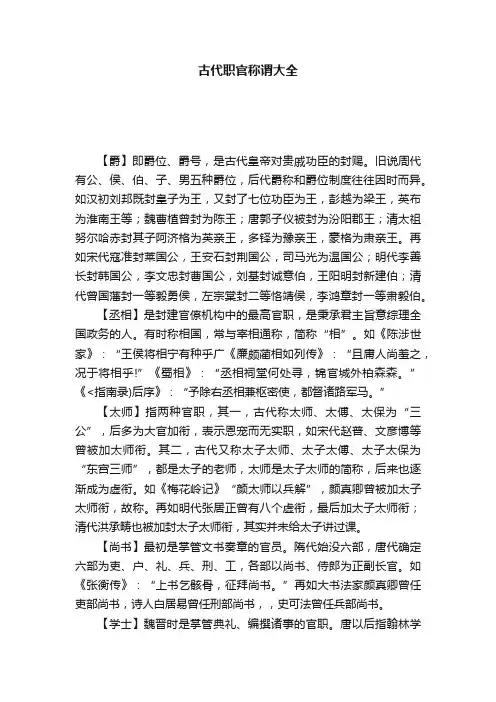

古代职官称谓大全【爵】即爵位、爵号,是古代皇帝对贵戚功臣的封赐。

旧说周代有公、侯、伯、子、男五种爵位,后代爵称和爵位制度往往因时而异。

如汉初刘邦既封皇子为王,又封了七位功臣为王,彭越为梁王,英布为淮南王等;魏曹植曾封为陈王;唐郭子仪被封为汾阳郡王;清太祖努尔哈赤封其子阿济格为英亲王,多铎为豫亲王,豪格为肃亲王。

再如宋代寇准封莱国公,王安石封荆国公,司马光为温国公;明代李善长封韩国公,李文忠封曹国公,刘基封诚意伯,王阳明封新建伯;清代曾国藩封一等毅勇侯,左宗棠封二等恪靖侯,李鸿章封一等肃毅伯。

【丞相】是封建官僚机构中的最高官职,是秉承君主旨意综理全国政务的人。

有时称相国,常与宰相通称,简称“相”。

如《陈涉世家》:“王侯将相宁有种乎广《廉颇蔺相如列传》:“且庸人尚羞之,况于将相乎!”《蜀相》:“丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

”《<指南录)后序》:“予除右丞相兼枢密使,都督诸路军马。

”【太师】指两种官职,其一,古代称太师、太傅、太保为“三公”,后多为大官加衔,表示恩宠而无实职,如宋代赵普、文彦博等曾被加太师衔。

其二,古代又称太子太师、太子太傅、太子太保为“东宫三师”,都是太子的老师,太师是太子太师的简称,后来也逐渐成为虚衔。

如《梅花岭记》“颜太师以兵解”,颜真卿曾被加太子太师衔,故称。

再如明代张居正曾有八个虚衔,最后加太子太师衔;清代洪承畴也被加封太子太师衔,其实并未给太子讲过课。

【尚书】最初是掌管文书奏章的官员。

隋代始没六部,唐代确定六部为吏、户、礼、兵、刑、工,各部以尚书、侍郎为正副长官。

如《张衡传》:“上书乞骸骨,征拜尚书。

”再如大书法家颜真卿曾任吏部尚书,诗人白居易曾任刑部尚书,,史可法曾任兵部尚书。

【学士】魏晋时是掌管典礼、编撰诸事的官职。

唐以后指翰林学士,成为皇帝的秘书、顾问,参与机要,因而有“内相”之称。

明清时承旨、侍读、侍讲、编修、庶吉士等虽亦为翰林学士,但与唐宋时翰林学士的地位和职掌都不同。

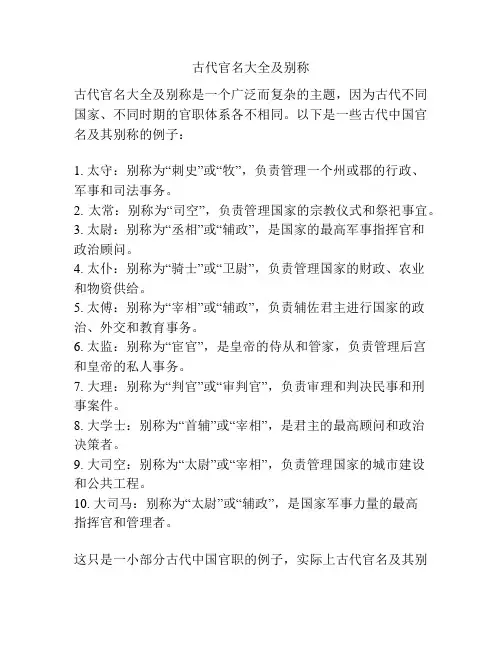

古代官名大全及别称

古代官名大全及别称是一个广泛而复杂的主题,因为古代不同国家、不同时期的官职体系各不相同。

以下是一些古代中国官名及其别称的例子:

1. 太守:别称为“刺史”或“牧”,负责管理一个州或郡的行政、

军事和司法事务。

2. 太常:别称为“司空”,负责管理国家的宗教仪式和祭祀事宜。

3. 太尉:别称为“丞相”或“辅政”,是国家的最高军事指挥官和

政治顾问。

4. 太仆:别称为“骑士”或“卫尉”,负责管理国家的财政、农业

和物资供给。

5. 太傅:别称为“宰相”或“辅政”,负责辅佐君主进行国家的政治、外交和教育事务。

6. 太监:别称为“宦官”,是皇帝的侍从和管家,负责管理后宫和皇帝的私人事务。

7. 大理:别称为“判官”或“审判官”,负责审理和判决民事和刑

事案件。

8. 大学士:别称为“首辅”或“宰相”,是君主的最高顾问和政治

决策者。

9. 大司空:别称为“太尉”或“宰相”,负责管理国家的城市建设

和公共工程。

10. 大司马:别称为“太尉”或“辅政”,是国家军事力量的最高

指挥官和管理者。

这只是一小部分古代中国官职的例子,实际上古代官名及其别

称繁多。

需要具体了解某个古代国家、朝代的官职体系时,可以参考相关历史资料或专业著作。

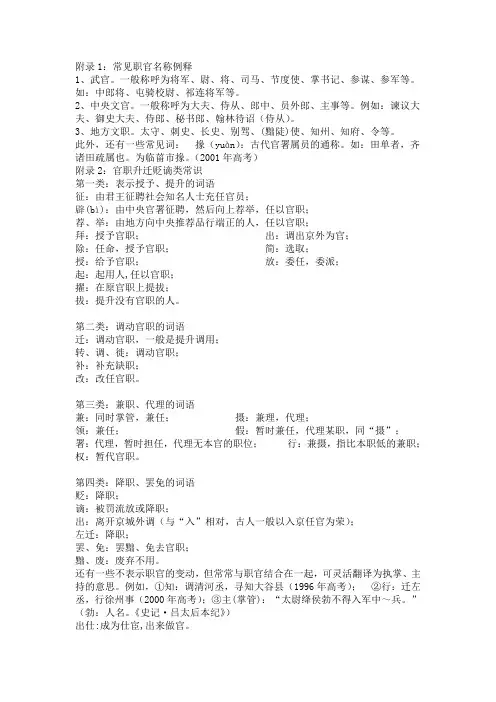

附录1:常见职官名称例释1、武官。

一般称呼为将军、尉、将、司马、节度使、掌书记、参谋、参军等。

如:中郎将、屯骑校尉、祁连将军等。

2、中央文官。

一般称呼为大夫、侍从、郎中、员外郎、主事等。

例如:谏议大夫、御史大夫、侍郎、秘书郎、翰林待诏(侍从)。

3、地方文职。

太守、刺史、长史、别驾、(黜陡)使、知州、知府、令等。

此外,还有一些常见词:掾(yuàn):古代官署属员的通称。

如:田单者,齐诸田疏属也。

为临菑市掾。

(2001年高考)附录2:官职升迁贬谪类常识第一类:表示授予、提升的词语征:由君王征聘社会知名人士充任官员;辟(bì):由中央官署征聘,然后向上荐举,任以官职;荐、举:由地方向中央推荐品行端正的人,任以官职;拜:授予官职;出:调出京外为官;除:任命,授予官职;简:选取;授:给予官职;放:委任,委派;起:起用人,任以官职;擢:在原官职上提拔;拔:提升没有官职的人。

第二类:调动官职的词语迁:调动官职,一般是提升调用;转、调、徙:调动官职;补:补充缺职;改:改任官职。

第三类:兼职、代理的词语兼:同时掌管,兼任;摄:兼理,代理;领:兼任;假:暂时兼任,代理某职,同“摄”;署:代理,暂时担任,代理无本官的职位;行:兼摄,指比本职低的兼职;权:暂代官职。

第四类:降职、罢免的词语贬:降职;谪:被罚流放或降职;出:离开京城外调(与“入”相对,古人一般以入京任官为荣);左迁:降职;罢、免:罢黜、免去官职;黜、废:废弃不用。

还有一些不表示职官的变动,但常常与职官结合在一起,可灵活翻译为执掌、主持的意思。

例如,①知:调清河丞,寻知大谷县(1996年高考);②行:迁左丞,行徐州事(2000年高考);③主(掌管):“太尉绛侯勃不得入军中~兵。

”(勃:人名。

《史记·吕太后本纪》)出仕:成为仕宦,出来做官。

古人管退休叫“致仕”,另有“致事”、“致政”、“休致”、“请老”、“归养”、“乞骸骨”等多种说法。

古代官员的别称古代官员在不同的朝代和地区都有各种不同的别称,每个别称都代表了不同的职责和地位。

以下是一些常见的古代官员别称:1. 太守:太守是古代中国的地方行政官员,负责管理一个地区的政务和军事事务。

太守的权力较大,能够制定一些地方政策和法规。

2. 尚书:尚书是古代中国官员中的高级职位,负责管理朝廷的文书和文件。

尚书是皇帝的亲信,承担重要的决策和行政职责。

3. 太傅:太傅是古代中国的官职之一,通常由皇帝的亲属或亲信担任。

太傅负责辅助皇帝处理政务和决策,具有很高的地位和权力。

4. 司徒:司徒是古代中国的官职,负责管理教育和文化事务。

司徒通常是一个负责教育和文化发展的高级官员,可以制定教育政策和推动文化繁荣。

5. 大理寺卿:大理寺卿是古代中国的司法官员,负责审判案件和制定司法政策。

大理寺卿通常是一个有丰富法律经验的高级官员,具有很大的权力和责任。

6. 中书令:中书令是古代中国官员中的高级职位,负责管理朝廷的文书和文件。

中书令是皇帝的亲信,承担重要的决策和行政职责。

7. 都督:都督是古代中国的军事官员,负责统帅一定区域的军队。

都督通常是一个有丰富军事经验的高级将领,具有很大的权力和责任。

8. 将军:将军是古代中国军队中的高级指挥官,负责统帅一定数量的军队。

将军通常是一个有着丰富战斗经验和军事才能的高级将领。

9. 主簿:主簿是古代中国官员中的一种职位,负责管理和记录官方文件和文书。

主簿通常是一个负责文书工作的中级官员,承担一些行政和办公的职责。

10. 侍郎:侍郎是古代中国官员中的一种职位,负责辅助高级官员处理政务和行政事务。

侍郎通常是皇帝的亲信,承担重要的决策和行政职责。

这些古代官员的别称在不同的时代和地区可能有所不同,但它们代表了古代官员在政治、行政和军事方面的不同职责和地位。

这些官员们以其聪明才智和忠诚职责,为古代社会的稳定和繁荣做出了重要贡献。

【摘要】:明清时期,尤其是到了清代,几乎没有一种职官不以别称称呼之。

搞清楚各种职官的别称,可以减少人们阅读明清史料的障碍。

本文例举清代各种职官的别称,以期对各位读者阅读明清史料有所帮助。

【作者单位】:浙江省博物馆【关键词】:职官别称【分类号】:D691.4中国古代的官员,人们称呼他们的时候,往往不按照其实际职务称呼,而代之以别的某种称呼。

这与现在明显不同,现在称呼官员,都称其实际职务,如某省长、某局长、某处长、某书记等,不过凡是副职领导,人们一般都略去“副”字而已。

古代对官员的称呼,有多种称呼方式。

一是称呼其封爵,高级官员例有封爵,如颜真卿封鲁国公,人称其为颜鲁公;王安石封荆国公,人称为王荆公;司马光封温国公,人称为司马温公;苏颂封魏国公,人称为苏魏公等。

二是按其任职地称呼,如韦应物曾任苏州刺史,于是人称之为韦苏州;柳宗元曾任柳州刺史,人称为柳柳州等。

又可按其出生地称呼,如称韩愈为韩昌黎、柳宗元为柳河东等。

明沈德符在《万历野获编》中,对明代大臣大多以其籍贯称之,如称张居正为张江陵、商辂为商淳安、高拱为高新郑、严嵩为严分宜、夏言为夏贵溪等等。

还有的是以其谥号称呼之,如称苏轼为苏文忠公、王安石为王文公、包拯为包孝肃、狄青为狄武襄、范仲淹为范文正等等。

当然,人要死后才有谥号,这种称呼只能是后人对前人所使用的称呼。

另外还有一种是称呼其贴职。

所谓贴职,就是诸如龙图阁学士、端明殿学士之类的称号。

这种称号并非实际职务,仅是荣誉称号,这种情况仅出现在宋代,如王文公(王安石)文集有《祭马龙图文》、叶适文集有《祭马龙图文》、《祭薛端明文》等。

除了上面几种称呼方式以外,还有一种使用得更加广泛的称呼方式,就是以前代的职官名称来称呼当代的官员,如清代人称道员为“观察”。

观察使是唐代官名,清代职官系列中并无此职,不过两者都是管辖若干个州府的官,职位相似或相近,故此以“观察”作为道员的别称。

以这种别称来称呼官员的情况,早在唐代就有。

在古代,官员的等级有着严格的区分,每个等级都有相应的称谓。

以下是一些常见的古代官员等级及其别称:

1. 太守:相当于中央政府的郡级干部;

2. 刺史:相当于央企行政、司法一把手;

3. 京兆尹:相当于省市自治区的党委、人大4套班子的党委书记和秘书长;

4. 太尉:相当于副军级干部;

5. 越骑校尉:相当于普通部队的副军级军;

6. 廷尉:相当于中央政府的部级干部;

7. 史部尚书:相当于央企行政、党务一把手;

8. 光禄大夫:相当于副部级干部;

9. 中书令:相当于普通部队的副军级军;

10. 尚书令:相当于央企行政、党务一把手和秘书长;

11. 车骑大将军:相当于中央政府的部级干部;

12. 行军总管:相当于正军级干部;

13. 都察院御史:相当于央企行政、党务一把手和秘书长;

14. 知府:相当于地级市的党委、人大4套班子的党委书记和秘书长;

15. 知州:相当于央企行政、党务一把手;

16. 知县:相当于普通部队的副团级军,央企行政、党务一把手;

17. 通判:相当于普通部队的副团级军;

18. 兵马指挥:相当于普通部队的连长一级军;

19. 推官:相当于普通部队的副连长级军;

20. 都事:相当于普通部队的排长。

以上为古代部分官职的大致情况,如果想要获取更加详细的信息,建议查阅古籍资料。

宋朝文官称呼

以下是一些常见的称呼:

1. 官员:这是对文官的一般称呼,包括各种品级的官员。

2. 士大夫:指的是有学问、有地位的文官,通常是指中层以上的文官。

3. 相公:相公原是对宰相的尊称,后来也用于称呼其他高级文官。

4. 大人:这是对文官的尊称,特别是对上级或有地位的文官。

5. 下官:下官是文官自称的谦辞,表示自己地位低微。

6. 士子:士子是对读书人的称呼,包括文官和准备参加科举考试的读书人。

7. 儒生:儒生是指儒家学派的学者,也可以指一般的读书人。

古代对各种身份的称呼

以下是古代对各种身份的称呼:

皇帝:陛下、圣上、天子、称号有德高望重、千古一帝、开国皇帝等。

皇后:皇太后、皇太皇后、后妃、聘妃、妃嫔等。

王:王爷、王妃、王子、王孙、公主等。

官员:大人、大官、衙役、差役、判官、知县、知州、巡抚、宰相等。

文人:先生、士人、才子、文官、秀才、进士等。

武将:将军、军师、战士、校尉、都督、征将、主帅等。

百姓:老百姓、平民、百姓、庶民、草民、贫苦等。

以上称呼可能因地区或时代的不同而略有不同。

以下是其他一些古代对各种身份的称呼:

宗室:王爷、公主、王子、郡王、亲王等。

贵族:公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵等。

宦官:太监、内宦、宦者等。

班禅:活佛、神僧、喇嘛、大师等。

道士:真人、道长、方士、道观主、道德先生等。

妓女:娼妓、青楼女子、歌姬、名妓、花魁等。

商人:商贩、商人、商户、行商、蒲商等。

以上的称呼也有可能因地区或时代的不同而略有差别。

古代称

呼是一个充满历史文化特色的方面,也是探究古代社会结构及文化传承的重要途径之一。

导语:所谓“士农工商”,中国古代人以作为文人参加科举后成官为理想,而我国古代的官员又有非常复杂的称谓,让我们一起了解一下吧!史:商代设置,原为驻外武官,后成为王左右的史官,掌管祭祀和记事。

马:商代设置,负责征讨和射猎。

戍:商代设置,督率“族”、“众”,从事守边和征伐。

小史:周代掌管邦国之志和贵族世系。

小臣:商和西周时朝廷官员,亦称少臣,常奉王命从事占卜、祭祀、田猎和征伐。

卿士寮:官署名,商末、西周时设置,其长官称为卿士,执掌国家政务。

太史寮:官署名,商末、西周时始置,其长官称为太史,掌国王的册命及祭典等。

西周以后的太史掌管起草文书、册命诸侯、卿大夫、记载史事,兼掌国家典籍、天文历法、祭祀等。

秦汉设太史令,职位渐低。

魏晋以后太史仅管天文历法。

三事大夫:西周设置,指常伯、常任、准人。

常伯为掌管民事的地方官,也称牧;常任官员的选拔,也称任人;准人掌管司法,又称准夫。

司徒:西周始置,又称司土,掌管国家土地、民众,负责籍田、管理山泽、征发徭役等。

下设林、虞、牧等官职。

司马:西周始置,掌管军政和军赋,后世作为兵部尚书的别称。

司空:西周始置,掌管工程,后世作为工部尚书的别称。

司寇:西周始置,掌管刑狱、纠察等事。

宗伯:西周始置,掌管宗庙、祭祀等礼仪,后世作为礼部尚书的别称。

太师、太傅、太保:西周始置,合称“三公”,为国君辅弼之官,辅导太子。

太傅地位在太师之下,太保又次之。

明清以后以朝臣兼任,成为虚衔。

少师、少傅、少保:周代始置,为国君辅弼之官,合称“三少”,辅导太子。

地位分别次于太师、太傅、太保。

三公:周代的三公有二说:一说是司马、司徒、司空,一说是太师、、太傅、太保;西汉时称丞相(大司徒)、太尉(大司马)、御史大夫(大司空)为三公;东汉时以太尉、司徒、司空合称三公,又称三司,为共同负责军政的最高长官。

唐宋仍沿此称,但已无实际职务。

明清虽亦以太师、太傅、太保为三公,但只是最高荣衔。

宰:商代始置,掌管家务和家奴,西周沿置,掌王家内外事务。

人物传记中常见官职的含义在人物传记中,人物身份不同,则行止不同。

知道了这些官员官职的具体含义就能够推知选文中人物的言行。

因而适当了解一些常见官职的含义是必要的。

大致说来,中国古代职官有以下三类:一.中央文官。

一般称呼为大夫、侍从、郎中、员外郎、主事等。

例如:谏议大夫、御史大夫、侍郎、秘书郎等。

二.地方文职。

太守、刺史、长史、别驾、黜陟使、知州、知府、县令等。

此外,还有一个常见词:掾:古代官署属员的通称。

如: 为沛主吏掾(《汉书·萧何传》,注:“正曰掾,副曰属)。

”三.武官。

一般称呼为将军、尉、将、司马、节度使、掌书记、参谋、参军等。

如:中郎将、屯骑校尉等。

官员的政绩不同,上司的喜好各异,或是因人事制度的变更,官员的职位高低相应就会发生变化。

常见的表职官变更的“专业术语”有五类:一是授官,相关的“高频词”有“征、辟、举、拜、选、除、起”等。

分说如下:征:由皇帝征聘社会知名人士充任官职。

公车特征拜郎中。

《张衡传》辟:由中央官署征聘,然后向上荐举,任以官职。

连辟公府不就。

(同上)举:由地方官向中央举荐品行端正的人,任以官职。

君子不以言举人,不以人废言。

(《论语·卫灵公》)拜:授予官职。

安帝雅闻善术学,公车征拜郎中。

《张衡传》选:通过推荐或科举选拔任以官职。

李陵既壮,选(量才授官)为建章监,监诸骑。

(《史记·李将军列传》)除:任命,授职。

余除右丞相兼枢密使。

(《指南录后序》)起:任官。

久之,起为左台侍御史,则天特褒异之。

(《旧唐书·列传三十五》)署:遂署(龙丘长)议曹祭酒。

(《后汉书·循吏列传》)赏:指皇帝特意赐给官衔或爵位。

八月初一,上召见袁世凯,特赏侍郎。

(《谭嗣同》)封:指帝王将爵位或土地赐给臣子。

劳苦而功高如此,未有封侯之赏。

(《史记·项羽本纪》)二是罢官,有“罢、黜、免、夺”等。

罢:免去,解除官职。

窦太后大怒,乃罢逐赵绾、王臧等。

(《魏其武安侯列传》)黜:废掉官职。

古代官员的尊称、俗称和别称(开奖)在史书以及一些古代小说中,我们经常可以看到一些官职的尊称、俗称和别称,如在《官场现形记》中的文制台、《杨家将》中的老令公什么的,不知大家是否知道以下尊称、俗称和别称指的到底是什么官职。

(一)基本没有条件限制的称谓传胪——进士二甲第一名大令——县行政长官抚院——巡抚:巡抚例兼都察院右副都御史,也称抚军令公——中书令录公——录尚书事司寇——刑部尚书:司寇之职掌,后多归刑部,故以司寇称刑部尚书宰衡——宰相(二)一定时期内的称谓帅司——(宋)安抚使:掌一路军事、民政漕司——(宋)转运使:掌一路财赋、谷物转运宪司——(宋)提点刑狱使:掌一路刑事仓司——(宋)提举常平使:掌一路仓事制台——(明、清)总督:明武宗曾自封总督军务,因而避讳改称总督为总制,也称制军、总制漕台——(明、清)漕运总督河台——(明、清)河道总督,也称河督藩台——(清)布政使,也称藩司臬台——(清)按察使,也称臬司道台——(清)道员镇台——(明、清)总兵,也称总镇协台——(清)副将,也称协镇总宪——(明、清)左都御史副宪——(明、清)左副都御史内制——(唐、宋)翰林学士:宫庭文件的编制外制——(唐、宋)中书舍人、知制诰:外朝文件的编制二府——(明、清)府同知:第二知府之意首辅——(明)首席大学士,也称首揆给谏——(清)给事中庶常——(明、清)庶吉士通守——(清)府通判小军机——(清)军机章京中堂——(明、清)内阁大学士:以前宰相办公处有政事堂,明、清大学士位居宰辅,所以称为中堂(三)本身就是官职,但在一定时期中被用为其它官职的别称;或在不同的时期,所指官职不同(汉)明府——郡守/太守(汉以后)兰台——史官:班固曾以兰台令使身份编史,故后世称史官为兰台(唐以后)大司成——国子祭酒:唐朝曾改国子祭酒为大司成(唐以后)明府——县令(唐以后)亚相——御史大夫:汉代御史大夫为丞相之副,因此以亚相称御史大夫(宋以后)别驾——通判:宋代于各州设置通判,近似别驾之职(明)军门——加提督军务的总督/巡抚(明、清)大司空——工部尚书:大司空之职掌,明、清多归工部,故以大司空为工部尚书的尊称(明、清)大司农——户部尚书:大司农之职掌,明、清多归户部,故以大司农为户部尚书的尊称(明、清)大司徒——户部尚书:大司徒之职掌,明、清也多归户部,故又以大司徒为户部尚书的尊称(明、清)大宗伯——礼部尚书:大宗伯之职掌,明、清多归礼部,故以大宗伯为礼部尚书的尊称(明、清)方伯——布政使:方伯是古代诸侯中的一方之长,布政使是一个地区的行政长官,故以方伯为布政使的尊称(明、清)使相——兼大学士的总督(明、清)司马——府同知:隋后司马为州郡佐官,因而借指府同知(明、清)太守——知府(明、清)太宰——吏部尚书:太宰之职掌,明、清多归吏部,故以太宰为吏部尚的尊称(明、清)相国——内阁大学士:清内阁大学士位居宰辅,因此以相国称内阁大学士(明、清)秀才——生员:经过考试进入府、州、县学的学生(明、清)银台——通政使:通政使掌内外奏章和臣民密封申诉,而宋代类似机构称银台,故名(清)刺史——知州(清)观察——道员:唐朝曾以观察使为一道的行政长官,故以观察为道员的尊称(清)军门——提督、有提督衔的总兵(清)廉访——按察使:职掌与元代的肃政廉访使相似,故名(清)枢密——军机大臣(清)亚相——协办大学士:清大学士位居宰辅,协办大学士为副,因此以亚相称协办大学士(清)中丞——巡抚:巡抚例兼右副都御史,职掌与以前的御史中丞略同,故以中丞为巡抚的尊称(清)州牧——知州(清)宗师——提督学政,也称文宗、大宗师。

正一品官:太师、太傅、太保、太尉、司徒、司空、天策上将(唐太宗李世民称帝前的官职,之后不设)。

爵:亲王、公主从一品职官:太子太师、太子太傅、太子太保文散官:开府仪同三司武散官:骠骑大将军爵:嗣王、郡王、国公正二品职官:尚书令(因李世民曾任此职,后来此职一直空置)、大行台尚书令文散官:特进武散官:辅国大将军爵:开国郡公勋:上柱国从二品职官:尚书左右仆射、太子少师、太子少傅、太子少保、京兆/河南/太原府牧、大都督、大都护文散官:光禄大夫武散官:镇军大将军爵:开国县公勋:柱国正三品职官:中书令、侍中(代宗大历年间擢升正二品)、六部尚书、十六卫大将军、太子宾客、太常卿、太子詹事、中都督、上都护文散官:金紫光禄大夫武散官:冠军大将军、怀化大将军勋:上护军从三品职官:御史大夫、秘书监、光禄/卫尉/宗正/太仆/大理/鸿胪/司农/太府卿、左右散骑常侍、国子祭酒、殿中监、少府监、将作大匠、诸卫羽林千牛将军、下都督、上州刺史、大都督府长史、大都护府副都护文散官:银青光禄大夫武散官:云麾将军、归德将军爵:开国侯勋:护军正四品上职官:黄门侍郎、中书侍郎、尚书左丞、吏部侍郎、太常少卿、中州刺史、军器监、上都护府副都护、上府折冲都尉文散官:正议大夫武散官:忠武将军爵:开国伯勋:上轻车都尉正四品下职官:尚书右丞、尚书诸司侍郎、左右千牛卫/左右监门卫中郎将、亲勋翊卫羽林中郎将、下州刺史文散官:通议大夫武散官:壮武将军从四品上职官:光禄/卫尉/宗正/太仆/大理/鸿胪/司农/太府少卿、秘书少监、殿中少监、内侍、大都护府/亲王府长史文散官:太中大夫武散官:宣威将军勋:轻车都尉从四品下职官:国子司业、少府少监、将作少匠、京兆/河南/太原府少尹、上州别驾、大都督府/大都护府/亲王府司马、中府折冲都尉文散官:中大夫武散官:明威将军正五品上职官:谏议大夫、御史中丞、国子博士、给事中、中书舍人、都水使者、万年/长安/河南/洛阳/太原/晋阳/奉先县令、亲勋翊卫羽林郎将、中都督/上都护府长史、亲王府典军文散官:中散大夫武散官:定远将军爵:开国子勋:上骑都尉正五品下职官:太子中舍人、内常侍、中都督/上都护府司马、中州别驾、下府折冲都尉文散官:朝议大夫武散官:宁远将军视正五品:萨宝从五品上职官:尚书左右司诸司郎中、秘书丞、著作郎、太子洗马、殿中丞、亲王府副典军、下都督府/上州长史、下州别驾文散官:朝请大夫武散官:游骑将军爵:开国男勋:骑都尉从五品下职官:大理正、太常丞、太史令、内给事、上牧监、下都督府/上州司马、驸马都尉、奉车都尉、宫苑总监、上府果毅都尉文散官:朝散大夫武散官:游击将军正六品上职官:太学博士、中州长史、亲勋翊卫校尉、京兆/河南/太原府诸县令、武库中尚署令、诸卫左右司阶、中府果毅都尉文散官:朝议郎武散官:昭武校尉勋:骁骑尉正六品下职官:千牛备身、备身左右、下州长史、中州司马、内谒者监、中牧监、上牧副监、上镇将文散官:承议郎武散官:昭武副尉从六品上职官:起居郎、起居舍人、尚书诸司员外郎、大理司直、国子助教、城门郎、符宝郎、通事舍人、秘书郎、著作佐郎、侍御医、诸卫羽林长史、两京市令、下州司马、左右监门校尉、亲勋翊卫旅帅、上县令文散官:奉议郎武散官:振威校尉勋:飞骑尉从六品下职官:侍御史、少府/将作/国子监丞、司农寺诸园苑监、下牧监、宫苑总监副监、互市监、中牧副监、下府果毅都尉文散官:通直郎武散官:振威副尉正七品上职官:四门博士、詹事司直、左右千牛卫长史、军器监丞、中县令、亲勋翊卫队正、亲勋翊卫副队正、中镇将文散官:朝请郎武散官:致果校尉勋:云骑尉正七品下职官:内寺伯、诸仓/诸冶/司竹/温汤监、诸卫左右中候、上府别将/司史、上镇副、下镇将、下牧副监文散官:宣德郎武散官:致果副尉从七品上职官:殿中侍御史、左右补阙、太常博士、太学助教、门下省录事、尚书都事、中书省主书、左右监门直长、都水监丞、中下县令、京县丞、中府别将/长史、中镇副、勋卫太子亲卫文散官:朝散郎武散官:翊麾校尉勋:武骑尉从七品下职官:太史局丞、御史台/少府/将作/国子监主簿、掖庭/宫闱局令、下县令、太庙诸陵署丞、司农寺诸园苑副监、、宫苑总监丞、公主家令、亲王府旅帅、下府别将/长史、下镇副、诸屯监、诸折冲府校尉文散官:宣义郎武散官:翊麾副尉视从七品:萨宝府祆正正八品上职官:监察御史、协律郎、翊卫、大医署医博士、军器监主簿、武库署丞、两京市署丞、上牧监丞、执乘亲事文散官:给事郎武散官:宣节校尉正八品下职官:奚官/内仆/内府局令、备身、尚药局司医、京兆/河南/太原诸县丞、太公庙丞、诸宫农圃监、互市监丞、司竹副监、司农寺诸园苑监丞、灵台郎、上戍主、诸卫左右司戈文散官:征事郎武散官:宣节副尉从八品上职官:左右拾遗、太医署针博士、四门助教、左右千牛卫录事参军、上县丞、中牧监丞、京县主簿、诸仓/诸冶/司竹/温汤监丞、保章正、诸折冲府旅帅文散官:承奉郎武散官:御侮校尉从八品下职官:大理评事、律学博士、太医署丞、左右千牛卫诸曹参军、内谒者、都水监主簿、中书/门下/尚书都省/兵部/吏部/考功/礼部主事、中县丞、京县尉、诸屯监丞、上关令、上府兵曹、上挈壶正、中戍主、上戍副、诸率府左右司戈文散官:承务郎武散官:御侮副尉正九品上职官:校书郎、太祝、典客署掌客、岳渎令、诸津令、下牧监丞、中下县丞、中州博士、武库署监事文散官:儒林郎武散官:仁勇校尉正九品下职官:正字、奚官/内仆丞、内府局丞、太史局司辰、典厩署主乘、下县丞、下州博士、京兆/河南/太原府诸县尉、上牧监主簿、诸宫农圃监丞、中关令、亲王国尉、上关丞、诸卫左右执戟、中镇兵曹参军、下戍主、诸折冲队正文散官:登仕郎武散官:仁勇副尉从九品上职官:尚书/御史台/秘书省/殿中省主事、奉礼郎、律学助教、弘文馆校书、大史局司历、太医署医助教、京兆/河南/太原府/九寺/少府/将作监录事、都督/都护府/上州录事市令、宫苑总监主簿、上中县尉文散官:文林郎武散官:陪戎校尉从九品下职官:内侍省主事、国子监录事、崇文馆校书、书学博士、算学博士、门下典仪、太医署按摩/祝禁博士、太卜署卜博士、太医署针助教/医正、太卜署卜正、太史局监候、掖庭局宫教博士、太官署监膳、太乐鼓吹署乐正、大理寺狱丞、中下州医博士、中下县尉、下关令、中关丞、诸卫羽林长上、诸津丞、诸折冲府队副、诸率府左右执戟文散官:将仕郎武散官:陪戎副尉流外流外一等:诸卫/都水监/羽林军录事、尚书/中书/门下省/御史台令史、太常寺谒者、司仪署诸典书、河渠署河堤谒者、太医署医针师、内侍省寺人视流外一等:萨宝府祓祝流外二等:太卜署卜助教、秘书/殿中/内侍省令史、城门/符宝/夕文馆令史、通事令史、尚书/门下/中书省/御史台书令史、太常寺祝史、宫苑总监录事、典客署典客、亲勋翊卫府录事、太史局漏刻博士、御史台殿中令史流外三等:城门/符宝书令史、秘书/殿中/内侍省、御史台书令史、、诸牧园苑监录事、诸仓监/诸关津录事、、诸卫羽林军府/太子詹事府令史、尚食局主食、、秘书/殿中/内侍省诸局书令史、内侍省内典引、尚药局太医署按摩祝禁师、太常寺赞引、太医署医工/针工、太卜署卜师诸计史、率更寺漏刻博士流外四等:、诸卫羽林军史、门下省主宝/主符、太医主药、门下/中书省传制、太医署按摩祝禁工、御史台监察史视流外四等:萨宝府率流外五等:大理寺司直平事史、诸署农圃监、诸牧园苑监史、诸都护府史、太官署监膳史、良酝署掌酝、掌醢署主醢、诸典事、亲勋翊卫率府史、大理寺狱史视流外五等:萨宝府史流外六等:亲勋翊卫府史、诸仓关津府史、、太医署药园师、诸亭长流外七等:门下省主节、诸掌固、大史监历生、天文观生、诸仓关津史、诸仓计史流外八等:守宫署掌设流外九等:国子学/太公庙干、诸辇者。

【摘要】:明清时期,尤其是到了清代,几乎没有一种职官不以别称称呼之。

搞清楚各种职官的别称,可以减少人们阅读明清史料的障碍。

本文例举清代各种职官的别称,以期对各位读者阅读明清史料有所帮助。

【作者单位】:浙江省博物馆【关键词】:职官别称【分类号】:D691.4中国古代的官员,人们称呼他们的时候,往往不按照其实际职务称呼,而代之以别的某种称呼。

这与现在明显不同,现在称呼官员,都称其实际职务,如某省长、某局长、某处长、某书记等,不过凡是副职领导,人们一般都略去“副”字而已。

古代对官员的称呼,有多种称呼方式。

一是称呼其封爵,高级官员例有封爵,如颜真卿封鲁国公,人称其为颜鲁公;王安石封荆国公,人称为王荆公;司马光封温国公,人称为司马温公;苏颂封魏国公,人称为苏魏公等。

二是按其任职地称呼,如韦应物曾任苏州刺史,于是人称之为韦苏州;柳宗元曾任柳州刺史,人称为柳柳州等。

又可按其出生地称呼,如称韩愈为韩昌黎、柳宗元为柳河东等。

明沈德符在《万历野获编》中,对明代大臣大多以其籍贯称之,如称张居正为张江陵、商辂为商淳安、高拱为高新郑、严嵩为严分宜、夏言为夏贵溪等等。

还有的是以其谥号称呼之,如称苏轼为苏文忠公、王安石为王文公、包拯为包孝肃、狄青为狄武襄、范仲淹为范文正等等。

当然,人要死后才有谥号,这种称呼只能是后人对前人所使用的称呼。

另外还有一种是称呼其贴职。

所谓贴职,就是诸如龙图阁学士、端明殿学士之类的称号。

这种称号并非实际职务,仅是荣誉称号,这种情况仅出现在宋代,如王文公(王安石)文集有《祭马龙图文》、叶适文集有《祭马龙图文》、《祭薛端明文》等。

除了上面几种称呼方式以外,还有一种使用得更加广泛的称呼方式,就是以前代的职官名称来称呼当代的官员,如清代人称道员为“观察”。

观察使是唐代官名,清代职官系列中并无此职,不过两者都是管辖若干个州府的官,职位相似或相近,故此以“观察”作为道员的别称。

以这种别称来称呼官员的情况,早在唐代就有。

唐人称县令为“明府”、县尉为“少府”就十分普遍,如宋之问诗就有《军中人日登高赠房明府》、《送武进郑明府》,方干诗集中有《登新城县楼赠蔡明府》、《赠会稽张少府》、《赠上虞胡少府》等篇。

白居易在《海州刺史裴君夫人李氏墓志铭》中说:“夫人讳娥,相国长女也。

”这里的相国,当然是指宰相,但唐代宰相的正式职名是“同中书门下平章事”或“同中书门下三品”,“相国”也是别称。

宋人则常称宰相为“相公”,王文公文集有《祭程相公琳文》、《祭吴冲卿相公文》等文。

欧阳修《醉翁亭记》中有:“名之者谁?太守自谓也。

”太守就是知州的别称,当时欧阳修任滁州知州。

对于高级将领,当时人都以“太尉”称呼之。

不过,在唐宋时代,大多数情况下还是以其实际职务称呼官员的,用别称称呼官员的情况并不多见。

但到了明清时代,用别称称呼官员的情况日益普遍。

明代前期,这种情况还不多见,明代后期才日渐增多,到了清代,则几乎没有一种职官不以别称称呼之。

清代梁章钜曾著《称谓录》一书,在清代各种职官的后面罗列了一大堆与此职相近的古代职官的名称,但是并没有指出其中哪一个被当时官场用作此职官的别称,令人看后一头雾水。

因此,搞清楚各种职官的别称,可以减少人们阅读明清史料的障碍。

清代是使用别称最普遍的时代,笔者在这里尽量把明清各种职官的别称例举出来,以期对大家阅读明清史料有所帮助。

大学士,通常称为“中堂”,也称“相国”或径称“相”。

明代多称为“阁老”。

大学士之所以称为中堂,说法有几种。

一是说唐代宰相开始在政事堂办公,政事堂先设在门下省,后改设在中书省,开元十一年起宰相办公地点改称“中书门下”,北宋依然,故称宰相为“中堂”。

又一种说法是清代梁章钜在《称谓录》中所说:“明洪武十五年设内阁大学士,上命皆于翰林院上任。

十八年又命殿阁大学士、左右春坊大学士,皆为翰林院官,院中设阁老一公座于中,而掌院学士反居其旁,诸学士称阁老曰中堂以此。

”这里所说的阁老,即殿阁大学士,如武英殿大学士、谨身殿大学士之类。

还有一种说法是清代内阁大学士多委管部事,当时各部尚书均“一满一汉”,分东西坐,不像地方长官坐大堂正中,唯管部(大学士)则于堂中添一正座,两旁以满汉尚书相陪,满汉四侍郎又在下而分坐,故大学士俗呼为“中堂”。

以后以此相沿,连不管部务的大学士和协办大学士也统称“中堂”了(1)。

在明代以前的各种史料中,很难看到有称宰相为“中堂”的例子。

宰相为中央总揽政务的行政首长的统称,各朝的官称并不相同,秦汉称丞相或相国,东汉称司徒,魏晋又以中书监、中书令、侍中、尚书令等为宰相,唐代以中书令、侍中、仆射为宰相外,又以他官加衔“同中书门下平章事”、“同中书门下三品”为宰相,北宋相沿之。

南宋则设左右丞相。

元代以中书省丞相、平章政事为宰相。

明太祖取消了宰相职位,六部直接对皇帝负责,并规定嗣后不得再设宰相一职。

但因处理政事不便,后来又设大学士一职,参预机务,帮助皇帝处理政务。

其后大学士职权日渐提高,成了实际上的宰相,但都不称“中堂”而称“阁老”。

而在清代,称大学士为“中堂”却极为普遍,也只有在清代才有满汉尚书分坐两旁,管部大学士居中而坐的情况。

可见还是《清代典制》的说法比较令人信服。

应当注意的是,清代有协办大学士一职,人们也可称之为“中堂”,也可称为“协揆”、“参知”等。

由于大学士地位相当于宰相,由大学士出任总督者,人称为“使相”或“节相”,盖以总督比拟为唐代之节度使也。

明代则把大学士出外督师者呼为使相。

清代又把拥有爵位的大学士呼为“爵相”,如李鸿章被封为太傅,人称“李傅相”。

清代内阁有内阁学士一职,人称“阁学”,这是简称,也是别称。

又有内阁中书多人,人称“中翰”,或称“舍人”,盖比之为唐宋之中书舍人也。

其实唐宋之中书舍人掌起诏敕,职权甚重,而清代内阁中书仅掌录而已,为从七品官。

清代雍正以后,军机处实际上取代内阁成了政务中枢,军机大臣和军机章京是军机处的主要官员,人们呼军机大臣为“大军机”、军机章京为“小军机”,大学士出任军机大臣的,称为“枢相”,盖以军机处比之为宋代之枢密院也。

宋代枢密院为最高军事机关,但清代军机处则不仅处理军务而已。

至于六部长官,人们通常按《周礼》所述官制中职权相近的官职称呼之。

吏部尚书、侍郎——呼为冢宰、少宰;户部尚书、侍郎——呼为司徒、少司徒;礼部尚书、侍郎——呼为宗伯、少宗伯;兵部尚书、侍郎——呼为司马、少司马;刑部尚书、侍郎——呼为司寇、少司寇;工部尚书、侍郎——呼为司空、少司空。

各部尚书、侍郎之下,为各司长官郎中、员外郎、主事。

明代对各司郎中,有某某曹之称。

如呼吏部文选司郎中为“铨曹”、兵部武选司郎中为“枢曹”、礼部仪制司郎中为“仪曹”等,或者吏部下面四个司的郎中都可呼为铨曹,其他各部各司郎中也是如此。

也有称各司郎中为“选郎”、“职方郎”之类的(2)。

对员外郎,则简称为“员外”,如唐卢照邻有《同崔录事哭郑员外》。

至于主事,美称为“主政”,《三垣笔记》有云:“朱别驾术,宗室也,以钦召入京,授户部主政,管草场。

”各部之外,有各寺、监等事务部门,其长官也有别称。

如大理寺卿称“廷尉”、“棘卿”、“秋卿”;太常寺卿称“奉常”;太仆寺卿称“卿”;光禄寺卿称“冬卿”、“庖正”、“饱卿”等,鸿胪寺卿称“客卿”、“胪人”或“冬卿”等。

通政使可称为“纳言”、“奏事令”等。

以都察院为首的监察系统的官员也各有别称。

都御史称为“都宪”、“总宪”;佥都御史称为“佥宪”;各道监察御史可称为“侍御”、“柱史”(3)。

明代有巡按御史一职,明代人称为“直指”,盖比拟为汉代之“绣衣直指”也。

六科给事中通常称为“给谏”,这种例子在《三垣笔记》中俯拾皆是。

翰林院与詹事府也是重要的中央机构。

翰林院官都可呼为“太史”,也可直呼为“翰林”。

翰林庶吉士可呼为“庶常”,也可呼为“太史”。

詹事府是辅助太子的机构,清雍正以后不设太子,但詹事府仍然设置,以为“词臣迁转之地”,其长官詹事人呼为“端尹”。

清代内务府主管宫廷事务,所以有时人们呼内务府大臣为“少府”。

“少府”为秦汉时官,掌皇帝的私藏,也称“宫伯”、“宫正”。

地方最高行政长官是总督、巡抚。

人们一般呼总督为“制军”、“大帅”。

制军一般是同僚对他的称呼,大帅是下属对他的称呼。

巡抚一般被呼为“抚军”、“中丞”。

之所以呼之为“中丞”,可能是因为巡抚例带右副都御史衔(总督则带右都御史衔),副都御史相当于前代御史台的副长官御史中丞,故有此称。

明清省级长官为布政使、按察使、学政。

布政使被尊称为“方伯”,方伯为古时一方诸侯之长,明代布政使为一省最高行政长官,称为方伯倒还名副其实,但清代布政使已沦为巡抚的属官。

按察使被称为“廉访”,因与元代肃政廉访使职权相当,故称。

学政一般称为“学使”。

明代布政使之下有左右参政、左右参议,参政称为“大参”、参议称为“小参”。

省与府之间有道一级,长官道员,通称为“观察”,盖比之为唐代之观察使也。

清代尚有都转盐运使司盐运使一职,人们简称为“都转”或者“运使”。

府的长官知府被称为“太守”,知州为“刺史”。

知府之下有同知、通判,同知称为“二府”或“二尹”,也有称为“司马”的。

苏曼殊《断鸿零雁记》有云:“工赈捐输价便宜,白银百两得同知,官场逢我称司马,照壁凭他画大狮。

”通判可称为“别驾”或“”,别驾是汉代太守的属官,是副贰的意思。

知县称为“明府”或者“大令”,县丞也可称为“二尹”。

武官系统,分成八旗兵和绿营兵两个体系。

绿营兵的编制沿袭明代,各级军官也沿用明代的别称。

提督称为“军门”或“提军”,总兵称为“总戎”,副将称为“协戎”、“协台”、“协镇”,参将称为“参戎”等。

至于八旗兵,则很少使用别称,唯有都统、副都统有时被称为“都护”。

《文史知识》2004年第7期有《杭州灵峰梁章钜诗歌碑刻》一文,说到当时镇守杭州副都统固庆撰写了《重修西湖北山灵峰寺记》,梁章钜碑后题跋文及诗两首,就称固庆为“都护”;张集馨在《道咸以来朝野杂记》中也多次称都统、副都统为“都护”。

都护是汉、唐时代设在边疆地区的最高军政长官。

明清读书人通过科考得到的身份即“功名”也各有别称:生员称为“秀才”,举人称为“孝廉”,贡生称为“明经”,纳粟监生(通过捐输得到监生资格的人)称为“俊秀”,进士可称为“秘校”,进士一甲第一名即状元则称“殿撰”。

学官当中,国子监祭酒称为“大司成”,司业称为“少司成”,其他教官都可称为“广文”。

杜甫有诗云:“甲第纷纷厌粱肉,广文先生饭不足。

”以上例子,当然不可能网罗所有官员的别称,但是一般常见的别称都在内了。

古人称呼一位官员,也并不是非用别称称呼不可的,也可以用正式官职称呼或者另一种别称称呼。

而且称呼人的身份不同,他所使用的称呼也不同。

林则徐的日记中,提到某位总督都称“制军”,提到巡抚则称“抚军”,提督则称“提军”。

至于下属,一般都称总督为“大帅”、呼巡抚为“中丞”、提督为“军门”。