(地名探源)内蒙古政区地名简述

- 格式:docx

- 大小:21.80 KB

- 文档页数:6

内蒙古市区名称【实用版】目录1.内蒙古自治区简介2.内蒙古各市区名称的由来3.内蒙古各地区特色及旅游景点正文一、内蒙古自治区简介内蒙古自治区,简称“内蒙古”,首府呼和浩特;地处中国北部,东北部与黑龙江、吉林、辽宁、河北交界,南部与山西、陕西、宁夏相邻,西南部与甘肃毗连,北部与俄罗斯、蒙古接壤地势由东北向西南斜伸,呈狭长形,气候以温带大陆性气候为主。

截至 2021 年底,内蒙古总面积118.3 万平方千米,辖 12 个地级行政区;常住人口 2400.0 万人。

清康熙三年(1664 年),康熙皇帝以戈壁为界划分为内札萨克蒙古和外札萨克蒙古。

“内蒙古”之称最初就由“内札萨克蒙古”而来,并沿袭至今。

内蒙古土地辽阔、资源丰富,有“东林西矿、南农北牧”之称,草原、森林和人均耕地面积居全中国第一,稀土金属储量居世界首位,同时也是中国最大的草原牧区。

这里保存有中国最完好的草原,也是一代天骄成吉思汗的诞生之地,素有“牧草王国、歌的海洋、酒的故乡”之称。

二、内蒙古各市区名称的由来1.呼和浩特:蒙古语为“青色的城市”2.包头:蒙古语为“有鹿的地方”3.乌海:蒙古语为“红柳海”4.赤峰:得名于城东北的赤峰山5.通辽:蒙古语为“大草原”6.鄂尔多斯:蒙古语为“宫殿”7.呼伦贝尔:得名于呼伦湖和贝尔湖三、内蒙古各地区特色及旅游景点1.呼和浩特:内蒙古自治区首府,有“塞外青城”之称,景点有五塔寺、大召寺等。

2.包头:有“草原钢城”之称,景点有包头钢铁厂、希拉穆仁草原等。

3.乌海:有“黄河明珠”之称,景点有乌海湖、胡杨岛等。

4.赤峰:有“红山文化”之称,景点有红山文化遗址、克什克腾旗等。

5.通辽:有“科尔沁草原”之称,景点有科尔沁草原、大青沟等。

6.鄂尔多斯:有“鄂尔多斯高原”之称,景点有鄂尔多斯草原、响沙湾等。

7.呼伦贝尔:有“世界最美的草原”之称,景点有呼伦湖、满洲里等。

解析内蒙古地名的含义先说内蒙古的首府呼和浩特市。

呼和浩特在蒙语中意为“青色的城市”,所以呼和浩特又被成为“青城”。

呼和浩特市又分5个区,即回民区、新城区、赛罕区、玉泉区和经济技术开发区,下辖5个旗县。

土默特左旗,土默是蒙语“万”的意思,特是“万”的复数,取名于蒙古族部落名,简称土左旗,又名察素齐;武川县,又名可可以力更;清水河县,好像没有另外的名字;和林格尔县,蒙语意为“二十间房子”,清朝初年新设驿站有20间房子故名,简称和林;托克托县,托克托为蒙古历史人物脱脱转化而来,脱脱为明朝时期西土默特部首领阿勒坦汗义子,简称拖县。

包头市—包头是蒙语包克图的谐音,意为“有鹿的地方”,因此又被成为“鹿城”。

包头市分为青山区、昆都仑区、九原区和东河区(我经常出差的地方)4个区,二是市区,包头稀土高新技术开发区是内蒙古唯一一个国家级开发区,也应该算一个区;三是土默特右旗,旗所在地为萨拉齐镇;四是达茂旗,全名叫达尔罕茂明安联合旗,简称达茂旗,旗所在地为百灵庙镇。

而不是如LZ所说“达尔茂罕茂名安旗,简称达旗,通用名为百灵庙”;五是石拐,过去没有重新进行行政区划前,是叫石拐矿区,98年包头市新的行政区划确定后,石拐矿区从固阳和原郊区划过来几个乡镇,名称由石拐矿区变为石拐区。

呼伦贝尔盟—呼伦贝尔盟取名于盟内主要的两个湖泊呼伦湖和贝尔湖,呼伦是突厥语“湖”的意思。

全盟辖1区、4个县级市、4个旗和3个自治旗。

海拉尔区,旧称呼伦,蒙语的意思为“流下来的水”;扎兰屯市(暂缺);牙克石市,满语“雅克萨”的音转,意为“涮坍的河湾子”,因北部有河湾洲沙而得名;阿荣旗,又称那吉;莫里达瓦达斡尔族自治旗,达斡尔语意为“只有骑马才能翻越的山岭”通称尼尔基;根河市旧称额尔古纳左旗,根河蒙古语为“葛根高乐”,意为“清澈见底的大河”;额尔古纳市旧称额尔古纳右旗,额尔古纳再蒙语中有两种含义:“弯弯曲曲的河流”和“呈递、奉献”,通名拉布达林;鄂伦春族自治县,鄂伦春的意思为“山岭上的人们或驯鹿的人们”,通名阿里河;新巴尔虎左旗,通名阿穆古郎;新巴尔虎右旗,通名阿拉坦额莫勒;陈巴尔虎旗,通名巴彦库仁;鄂温克族自治旗,鄂温克意为“住在大山里的人们”,大概来源于鄂温克族生存的地方。

内蒙古市区名称摘要:1.内蒙古自治区简介2.内蒙古各市的名称及特点3.内蒙古市区名称的由来与历史正文:一、内蒙古自治区简介内蒙古自治区,简称“内蒙古”,位于中国北部,东北部与黑龙江、吉林、辽宁、河北交界,南部与山西、陕西、宁夏相邻,西南部与甘肃毗连,北部与俄罗斯、蒙古接壤。

内蒙古是我国跨度最大的省级行政区之一,总面积约为118.3 万平方公里。

内蒙古自治区成立于1947 年,是中国第一个少数民族自治区,拥有丰富的自然资源和人文历史。

二、内蒙古各市的名称及特点1.呼和浩特市:内蒙古自治区的首府,是内蒙古的政治、经济、文化中心。

呼和浩特意为“青色的城”,有着悠久的历史和文化。

2.包头市:位于内蒙古西部,是内蒙古的重要工业城市,有“草原钢城”之称。

3.乌海市:位于内蒙古西部,是内蒙古的重要能源化工基地,有“乌金之海”之称。

4.赤峰市:位于内蒙古东南部,有着丰富的历史文化遗产,如红山文化、夏家店文化等。

5.通辽市:位于内蒙古东南部,是内蒙古的交通枢纽,有着丰富的自然资源和人文历史。

6.鄂尔多斯市:位于内蒙古西南部,是内蒙古的重要能源化工基地,有“乌金之海”之称。

7.巴彦淖尔市:位于内蒙古西部,是内蒙古的重要农业基地,有“塞上江南”之称。

8.乌兰察布市:位于内蒙古中部,是内蒙古的重要交通枢纽,有着丰富的自然资源和人文历史。

9.兴安盟:位于内蒙古东北部,是内蒙古的粮食生产基地,有着美丽的自然风光和丰富的民族文化。

10.呼伦贝尔市:位于内蒙古最北部,是内蒙古的重要旅游城市,有着美丽的草原风光和丰富的民族文化。

三、内蒙古市区名称的由来与历史1.呼和浩特:源于蒙古语,意为“青色的城”,是蒙古族人对城市的一种美好寓意。

2.包头:源于蒙古语,意为“有鹿的地方”,反映了包头地区曾经丰富的自然资源和生态环境。

3.乌海:源于蒙古语,意为“乌鸦的海洋”,形象地描述了乌海地区地貌和生态环境。

4.赤峰:源于清朝时期的赤峰卫,意为“红色的山峰”,形象地描绘了当地的自然风光。

内蒙古政区地名简述敖其图呼伦贝尔市〔HulunBuirShì〕在内蒙古自治区东北部。

西、北与俄罗斯交界,西、西南与蒙古国交界。

市人民政府驻海拉尔区。

“呼伦贝尔”,亦作“呼伦布雨尔”,因境内有呼伦湖和贝尔湖而得名。

“呼伦”和“贝尔”一词的含义和来历,从上世纪80年代初开始,学者们做了以下几种解释:一、“呼伦湖”一名,《魏书》上称“大泽”,《旧唐书》称“俱轮泊”,辽时称“栲栳泺”,《蒙古秘史》称“阔涟·纳浯儿”,《元史》称“呼图泽”,《明史》称“阔滦海子”,《大清一统志》称“库楞湖”,《朔漠方略》称“呼伦诺尔”,《黑龙江舆地图》称“呼伦池”。

今“呼伦湖”,亦称“达赉湖”,用纯蒙古语称“达赉诺尔”,意为“象海一样大的湖”,因清初在此驻牧的蒙古族人,形容该湖象大海一样而命名。

1、1981年纳古单夫在他的《呼伦贝尔盟的沿革》一文中说:“‘阔涟’(呼伦),是突厥语(kǖl),有:(1)湖、池,(2)河汊子,(3)沼泽地、沼泽的三种意思;‘纳浯儿’,是蒙古语(nǖr),即汉语湖、泊之意。

世世代代游牧在这里的蒙古族人民相传:呼伦池,现在的面积,较十九世纪以前大有扩大,当时湖面长约20公里,宽约10公里,水深亦不过一米;……。

庚子年(1900年)前,湖水仅在湖心,在湖心周围是一片广阔的沼泽地,一个芦苇茂盛的大苇塘。

夏季苇塘泥泞蚊虫怕人,人畜难以进入;冬季苇塘内能避风寒,牧民们就移住在苇丛中过冬。

突然,庚子年后,克鲁伦河水涨,淹没了周围的沼泽。

呼伦池恰好位于一个沼泽地带的中心,所以蒙古人就命名为‘阔涟’(呼伦)·‘纳浯儿’(湖、池)了。

”①2、《中国山水资源大辞典》第540页上说:“‘呼伦”为突厥语的汉译名,意为‘湖’。

……。

1908年,克鲁伦河(属额尔古纳上源)水猛涨,哈拉哈河与乌尔逊河沟通,使河水都注入湖内,致使小泡子连片汇成浩瀚的大湖,被当地蒙古族人民称之为‘达赉诺尔’,汉语意为‘像大海一样的湖’。

内蒙古市区名称

【原创版】

目录

1.内蒙古地理位置与历史背景

2.内蒙古各市区名称的由来

3.内蒙古市区名称的特点

4.内蒙古市区名称的文化内涵

正文

一、内蒙古地理位置与历史背景

内蒙古自治区位于我国北部,跨越东北、华北和西北三大地区,是我国面积最大的省级行政区之一。

内蒙古历史悠久,自古以来就是多民族聚居的地区,有着丰富的历史文化底蕴。

二、内蒙古各市区名称的由来

1.呼和浩特:呼和浩特是内蒙古自治区的首府,其名称来源于蒙古语,意为“青色的城”。

2.包头:包头市得名于包头山,包头在蒙古语中意为“有鹿的地方”。

3.乌海:乌海市位于内蒙古自治区西南部,其名称来源于乌海湖,乌海在蒙古语中意为“红色的海”。

4.赤峰:赤峰市位于内蒙古自治区东南部,其名称来源于赤峰山,赤峰在蒙古语中意为“红色的峰”。

三、内蒙古市区名称的特点

1.以自然地理特征命名:内蒙古各市区名称多以山、水、草原等自然地理特征命名,体现了当地人民对大自然的敬畏与热爱。

2.以蒙古语命名:内蒙古各市区名称多以蒙古语命名,体现了蒙古族

文化的独特魅力和历史渊源。

3.以动物命名:部分内蒙古市区名称还以动物命名,如乌海,意味着当地曾经有丰富的野生动物资源。

四、内蒙古市区名称的文化内涵

内蒙古各市区名称蕴含着丰富的文化内涵,反映了当地民族的历史文化传统和地域特色。

这些名称既是历史的见证,也是文化的载体,为后人研究内蒙古地区的历史和文化提供了宝贵的资料。

总之,内蒙古各市区名称不仅是地理标识,更是历史文化的传承。

内蒙古地名由来:政区名称内蒙古自治区,简称“蒙”,位于华北平原北部。

“蒙古”原为蒙古高原的部族名。

13世纪初,成吉思汗建立“蒙古汗国”。

清代习惯上有“内蒙古”“外蒙古”之称。

晚清以后,始用“内蒙古”一词泛指大漠以南、长城以北,东起哲里木盟、西至河套以西厄鲁特的所有盟旗牧场。

1947年成立“内蒙古自治区”。

【呼和浩特市】位于自治区中部。

1911年设绥远县,1912年并为归化县,1913年改为归绥县,1948年改市。

1954年改为今名。

呼和浩特,系蒙古语,意为“青色的城”。

市辖回民区、新城区、玉泉区、赛罕区、托克托县、和林格尔县、武川县、清水河县、土默特左旗。

【回民区】【新城区】【玉泉区】【赛罕区】【托克托县】位自治区西南部,呼和浩特市南。

1912年设县。

托克托,系蒙古族人名,意为“保住”“传宗接代”。

【和林格尔县】位于自治区中南部,呼和浩特市南。

清康熙年间置站,称二十家子,蒙古语称和林格尔。

即二十家子之意。

1912年设县。

【武川县】位于自治区中部,呼和浩特市北部。

1912年设县。

因武川水为名。

【清水河县】位于自治区南部,南邻山西省。

1912年设县。

因境内清水河而得名。

【土默特左旗】位于自治区中南部,呼和浩特市西部。

1965年以土默特旗东部置旗。

土默特,系蒙古族部落名,意为数万。

蒙语称东为左。

【包头市】位于自治区西部,黄河北岸。

1926年设包头县,1938年改市。

包头,一说系蒙古语,意为有鹿。

相传古时,此地有鹿群栖息。

一说得名于附近的小河名——博托河。

一说系源自汉语的“泊头”。

1817年包头是当时紧靠黄河的水运码头,故名。

现辖昆都仑区、东河区、青山区、石拐区、白云矿区、九原区、固阳县、土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗。

【昆都仑区】【东河区】【青山区】【石拐区】【白云矿区】【九原区】【固阳县】位于自治区西部,呼和浩特市西部。

1919年设固阳设治局,1926年改县。

今县系取汉代稒阳县为名。

【土默特右旗】位于自治区中南部,黄河北岸。

内蒙古地名由来:区名由来内蒙古自治区,简称“蒙”,位于华北平原北部。

“蒙古”原为蒙古高原的部族名。

13世纪初,成吉思汗建立“蒙古汗国”。

清代习惯上有“内蒙古”“外蒙古”之称。

晚清以后,始用“内蒙古”一词泛指大漠以南、长城以北,东起哲里木盟、西至河套以西厄鲁特的所有盟旗牧场。

1947年成立“内蒙古自治区”。

附:内蒙古县级以上行政区划一览()呼和浩特市回民区新城区玉泉区赛罕区土默特左旗托克托县和林格尔县武川县清水河县包头市昆都仑区东河区青山区石拐区白云矿区九原区固阳县土默特右旗达尔罕茂明安联合旗乌海市海勃湾区海南区乌达区赤峰市新城区红山区元宝山区松山区林西县宁城县阿鲁科尔沁旗巴林左旗巴林右旗克什克腾旗翁牛特旗喀喇沁旗敖汉旗通辽市科尔沁区霍林郭勒市开鲁县科尔沁左翼中旗科尔沁左翼后旗库伦旗奈曼旗扎鲁特旗鄂尔多斯市东胜区达拉特旗准格尔旗鄂托克前旗鄂托克旗杭锦旗乌审旗伊金霍洛旗呼伦贝尔市海拉尔区满洲里市牙克石市扎兰屯市额尔古纳市根河市阿荣旗鄂伦春自治旗莫力达瓦达斡尔族自治旗鄂温克族自治旗陈巴尔虎旗新巴尔虎左旗新巴尔虎右旗巴彦淖尔市临河区五原县磴口县乌拉特前旗乌拉特中旗乌拉特后旗杭锦后旗乌兰察布市集宁区丰镇市卓资县化德县商都县兴和县凉城县察哈尔右翼前旗察哈尔右翼中旗察哈尔右翼后旗四子王旗兴安盟乌兰浩特市阿尔山市突泉县科尔沁右翼前旗科尔沁右翼中旗扎赉特旗锡林郭勒盟锡林浩特市二连浩特市阿巴嘎旗苏尼特左旗苏尼特右旗东乌珠穆沁旗西乌珠穆沁旗太仆寺旗镶黄旗正镶白旗正蓝旗多伦阿拉善盟阿拉善左旗阿拉善右旗额济纳旗。

内蒙古⼗⼆盟市各旗县地名历史沿⾰地名不仅仅是名称更承载着⼀座城市的历史与⽂化,地名的沿⾰反映了⼀座城市在各个时代的发展脉络,⾝为内蒙古⼈的你,知道⾃⼰的家乡,曾经叫过什么名字吗?1.呼和浩特市1575年建成,名为呼和浩特,1575年明朝曾赐名“归化城”,清政府于1735年在归化城东北5⾥处,新建绥远城,1913年将规划与绥远⼆城合并为“归绥县”,1945年,民国政府设⽴归绥市,1954年,恢复呼和浩特名称。

新城区始建于清朝乾隆四年(1739年),是由清代建造的“绥远城”,1952年,改称新城区,1966年,更名为东风区,1979年,恢复新城区。

回民区1950年12⽉19⽇前,今回民区历史上没有独⽴建置。

1950年,称回民⾃治区,1956年,改为回民区,1966年,更名为红旗区,1978年,恢复回民区。

⽟泉区⽟泉区是呼和浩特市最早的古城所在地,清初称“库库和屯”,1953年,改称⽟泉区,1968年更名为向阳区,1975年复称⽟泉区。

赛罕区前⾝是呼和浩特市郊区,2000年5⽉,原郊区改称赛罕区。

托克托县元朝称为脱脱城,1760年改为托克托理事同知厅,1884年⼜改称托克托县。

清⽔河县清乾隆元年设置清⽔河协理通判厅,光绪⼗年改为抚民通判厅,1914年,改厅为清⽔河县。

武川县光绪⼆⼗九年,置武川厅,1912年,改厅为县。

⼟默特左旗1934年,称⼟默特特别旗,1950年,⼟默特旗⼈民政府正式成⽴,1965年,撤销⼟默特旗,改设⼟默特左右⼆旗。

和林格尔县雍正六年设和林格尔理事通判厅,民国元年(1912年)改厅为和林格尔县署,民国⼗七年(1928年),改县署为县政府。

1950年2⽉5⽇,原国民党县政府撤消,正式成⽴了和林格尔县⼈民政府。

2.包头市1938年,包头设市,1945年实⾏市县并存,1953年包头撤县留市。

东河区1923年,⽴包头设治局,1926年晋升为县,1937年,改县为特别市,1938年改为普通市,1950年,包头市设⼀、⼆、三区,1956年⼀区、⼆区和回民⾃治区合并为东河区。

内蒙古地名由来:满族八旗努尔哈赤在统一女真各部的战争中,取得节节胜利。

随着势力扩大,人口增多,遂于明万历二十九年(1601)建立黄、白、红、蓝“四旗”,称为“正黄”“正白”“正红”“正蓝”,旗皆纯色。

四十三年,努尔哈赤为适应满族社会发展的需要,在原有牛录制的基础上,创建了“八旗”制度,即在原有的“四旗”之外,增编镶黄、镶白、镶红、镶蓝“四旗”。

旗帜除四正色旗外,黄、白、蓝均镶以红,红镶以白。

把后金管辖下的所有人都编在旗内。

正黄、镶黄、正白三旗由皇帝自将,称为“上三旗”,余下五旗称为“下五旗”。

【正黄旗】以旗色纯黄而得名。

正黄,镶黄和正白旗列为上三旗,上三旗内无王,都归皇帝所亲统.兵是皇帝亲兵,侍卫皇室的成员也从上三旗中选。

至清末,是八旗满洲中人口最多的一个,下辖92个整佐领又2个半分佐领,约3万兵丁,男女老少总人口约15万人【镶黄旗】在今内蒙古锡林郭勒盟西南部。

清代八旗之一,建于明万历四十三年(1615年),因旗色为黄色镶红边而得名,镶黄旗是上三旗之一,旗内无王,由皇帝所亲统,兵为皇帝亲兵,侍卫皇室的成员也从上三旗中选。

清末时的规模是辖84个整佐领又 2个半分佐领,约2.6万兵丁,男女老少总人口13 万人。

很多清皇室成员都是镶黄旗.如嘉庆帝的皇后孝和睿,乾隆帝的皇贵妃,朝廷的高级官员中也有不少是来自镶黄旗的。

【正红旗】在今内蒙古乌兰察布盟东部,清代八旗之一。

建于明万历二十九年(1601年),因旗色为纯红而得名,正红旗是下五旗,由诸王,贝勒和贝子分统。

至清末,是八旗中人口最少的一个旗,规模为下辖74个整佐领,兵丁2.3万,男女老少总人口约11.5万人。

著名作家老舍先生原隶正红旗;清乾隆年间的大贪官和绅也是正红旗人。

【镶红旗】在今内蒙古乌兰察布盟东部,请代八旗之一。

建于明万历四十三年(1615年),因旗色为红色镶白而得名,镶红旗是下五旗之一,由诸王.贝勒和贝子分统。

清末时规模达到下辖86个整佐领,兵丁2.6万,男女老少总人口约13万人。

内蒙古地级市和盟的名字有什么来历?内蒙古位于我国北部,面积约118万平方公里,由9个地级市与3个盟(内蒙古特有的地级行政区)组成。

今天我们就来讲讲内蒙古12个地级行政区的名字都有什么来历,按车牌的英文字母顺序依次讲。

蒙A是呼和浩特,内蒙古首府,约1.7万平方公里,位于内蒙古的中部偏西南。

明朝万历年间,俺答汗和三娘子在大青山南麓用青砖建城,所以也称为青城。

在蒙古语中,青色称为“呼和”,城称为“浩特”,连在一起就是呼和浩特。

清朝称绥远城,后设归绥市,1954年更名为呼和浩特。

蒙B是包头,位于呼和浩特西北,北与蒙古接壤,南临黄河。

很多人都吐槽包头的名字“土里土气”,不如恢复秦朝设的九原郡地名。

九原郡是秦始皇设的边郡之一,治所就在今包头市的西郊,黄河北岸。

包头的地名是怎么来的呢?清乾隆三年(1738年),附近有几个牧民在这里成立了一个村子,蒙古语称为“包克图”,后来就念成了包头。

包头还有一个非常美丽的别称,就是鹿城。

蒙C是乌海市,位于内蒙古的西南部的黄河东岸。

乌海市的面积只有1700多平方公里,是内蒙古所有地级行政区中最小的。

乌海市的地名是怎么来的呢?上世纪中叶以后,国家在黄河西岸建立了一个城市,取名乌达市。

后由煤炭开发的原因,又在黄河东岸设海勃湾市。

1976年,乌达市与海勃湾市合并,统称为乌海。

蒙D是赤峰市,位于内蒙古的东南部,南与河北省、辽宁省为邻。

赤峰市的大部分地区在清朝时属昭乌达盟管辖,后成为热河省的地盘。

1969年,昭乌达盟划归辽宁省管辖,10年又回到内蒙古。

1983年,昭乌达盟更名为赤峰市。

赤峰市东北有一个花岗岩石山,蒙古语称为乌兰哈达,翻译过来就是赤峰。

蒙E是著名的呼伦贝尔市,位于内蒙古东北部,西北以额尔古纳河与俄罗斯为河,西南接蒙古,东接黑龙江省。

呼伦贝尔市面积约25万平方公里,是我国陆地面积较大的地级市之一。

呼伦贝尔这个地名出现的其实比较晚,2001年才有今名。

该市西部有一个呼伦湖,西南有一个贝尔湖。

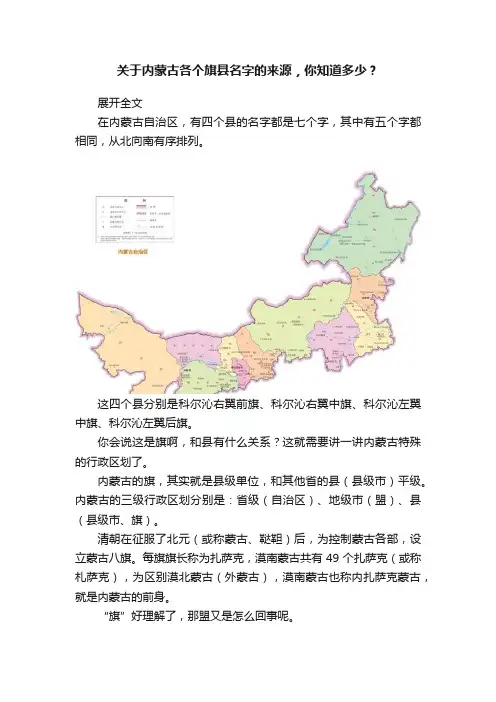

关于内蒙古各个旗县名字的来源,你知道多少?展开全文在内蒙古自治区,有四个县的名字都是七个字,其中有五个字都相同,从北向南有序排列。

这四个县分别是科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗。

你会说这是旗啊,和县有什么关系?这就需要讲一讲内蒙古特殊的行政区划了。

内蒙古的旗,其实就是县级单位,和其他省的县(县级市)平级。

内蒙古的三级行政区划分别是:省级(自治区)、地级市(盟)、县(县级市、旗)。

清朝在征服了北元(或称蒙古、鞑靼)后,为控制蒙古各部,设立蒙古八旗。

每旗旗长称为扎萨克,漠南蒙古共有49个扎萨克(或称札萨克),为区别漠北蒙古(外蒙古),漠南蒙古也称内扎萨克蒙古,就是内蒙古的前身。

“旗”好理解了,那盟又是怎么回事呢。

清朝要求漠南各扎萨克每隔3年要进行一次会盟,检查各旗的民政军事,清朝要派大员监督。

内扎萨克蒙古面积太大,所有旗都在一起会盟不现实,那就分片。

内扎萨克蒙古共分为6个会盟处,都有自己的名字,比如内蒙古赤峰市,以前就叫昭乌达盟。

伊克昭盟,就是现在著名的鄂尔多斯,还有卓索图盟、哲里木盟、乌兰察布盟、锡林郭勒盟,后来又增加了几个盟。

到了新时代,盟旗制度早不复存在,但盟和旗的名称却保留了下来。

科尔沁右翼前旗和科尔沁右翼中旗,隶属于兴安盟。

兴安盟以大兴安岭而得名。

科尔沁右翼前旗在科尔沁右翼中旗的北边,因字实在太多,一般简称为科右前旗、科右中旗。

科右前旗面积2.6万平方公里,相当于北京和天津的总和,人口很少,34万。

科右中旗面积1.4万平方公里,人口更少,25万。

但科右中旗是整个兴安盟最具畜牧业特色的旗,有一眼望不到头的牧场,漫山遍野的大绵羊。

科尔沁右旗有两个旗,左翼也有两个旗,就是科尔沁左翼中旗(科左中旗)、科尔沁左翼后旗(科左后旗)。

这两个旗都隶属于通辽市,就是以前的哲里木盟。

科左中旗位于通辽市区的北边,1万平方公里的面积,人口53万。

科左中旗有一项纪录,就是旗内人口中,蒙古族所占比例是最高的,达到73%。

内蒙古各盟市名称的由来呼和浩特。

蒙古语为青色城市。

这个名称最早出现在蒙古文《俺答汗传》中。

是书载有:“大名扬天下的圣主俺答汗,在水公猴年(藏历,即明隆重庆六年,一五七二年),召集举世无双的巧工名匠,模仿已失去的大都,在哈刺兀那之阳、哈屯河之滨,始建有八座楼和琉璃金银殿的雄壮美丽的呼和浩特。

”“哈刺兀那”,蒙古语为黑山,明清著作中又称作“哈朗兀”、“喀朗乌”、“漠喀喇”等,即今大青山。

“哈屯河”,为呼市西北乌素图谷汇流而下的五里沙河,即《绥远通志稿》中之“札达海河”。

《俺答汗传》中的呼和浩特之称,是迄今所见最早的记载。

该书约成于1608至1612年间。

1611年瞿九思编撰的《万历武功录》中的《俺答列传》记载着:明朝为俺答所建之城命名“归化”。

其含义为:“归化远人”或“远人归化”,明显地带有歧视、贬低少数民族的用意。

后来明、清的许多著作中,便把呼和浩特称为“归化”了。

关于城市的确切位置,清顾祖禹编撰的《读史方舆纪要》中指出:水泉营堡正北三百里,即归化城。

水泉营堡即今山西偏关县水泉营村。

这一记载与《俺答汗传》所记相符。

1687年张鹏翱出使俄罗斯,他在《奉使俄罗斯日记》中写道:“抵归化城,蒙古名库库河屯。

”这是把呼和浩特与归化并称的第一部著作。

1719年范昭逵随兵部尚书范时崇西行,在所著《从西纪略》中记有:“二十二至二十九计八日,共起居于库库河屯即归化城也。

”从上述各种著作中的记载,完全证实了:归化城即今呼和浩特的旧城。

伊克昭盟(现鄂尔多斯市)。

蒙古语“伊克”,即大;“昭”,在这里指庙。

清代,鄂尔多斯两翼六旗(六旗七个扎萨克):左翼中旗(鄂尔多斯王旗或称郡王旗)、左翼前旗(准格尔旗)、左翼后旗(达拉特旗)、右翼中旗(鄂托克旗)、右翼前旗(乌审旗)、右翼后旗(杭锦旗),后又分出右翼前末旗(扎萨克旗),共六旗七个扎萨克于伊克昭盟王乃召地方会盟,故称伊克昭盟。

伊克昭盟是蒙古民族敬仰之地,因为这里耸立着蒙古民族的古代英雄人物——成吉思汗的陵寝。

内蒙古地区地名的来历0 阿尔山-----全称“哈伦·阿尔山”,哈伦蒙语意为“热”的意思,阿尔山蒙语意为“圣水”的意思,即哈伦阿尔山蒙语意为热的圣水。

因具有世界上面积最大、分布最集中、种类最多、矿物质含量最丰富的矿泉群而得名。

1 呼和浩特——蒙古语为青色城市。

公元十六世纪,蒙古封建主阿拉坦汗率领默特部驻牧呼和浩特地区。

1581年,阿拉坦汗与夫人三娘子,大兴土木建城,并用青砖修起城墙,把房屋等围起来,远远望去,一片青色,所以起此名。

2 乌兰浩特——蒙语,意为红色的城,故有红城之称,得名于其第一任首府之地位。

1945年,中国首个少数民族自治政权——内蒙古自治政府在王爷庙成立了,因其是红色革命政权,故将王爷庙更名为乌兰浩特,即红城。

3 包头——蒙古语“包克图”的谐音,意即“有鹿的地方。

位于内蒙古中部,是新兴的钢铁工业名城,有“草原钢城”之称。

“包头”一称始于清乾隆初年,相传很久以前,这里水草丰美,鹿鸣呦呦,成群出没嬉戏。

由此包头又有鹿城美誉。

4 呼伦贝尔盟——“呼伦贝尔”得名于呼伦湖和贝尔湖。

呼伦湖又称呼伦池或达赉湖。

“呼伦”为突厥语“湖”之意,“达赉”则是蒙古语“海”的意思。

另有呼伦和贝尔的传说见最下。

(现已更市)5 兴安盟——兴安是满语,意思为小山(丘陵),在蒙语里是“大石”的意思,因位于大兴安岭东南麓,由雅克山、岳尔济山、雉鸡场山、吉里格山等群山构成。

6 "诺尼”、“嫩”皆为满语“碧绿”的意思,清初称“诺尼木伦”(蒙古语,“诺尼”为“碧绿”之意,“木伦”为“江”),清代中期称“嫩江”。

7 大兴安岭“是满语金山的意思,就是什么都有的山岭8 昭乌达盟——“昭”当“百”讲,“乌达”这里是“柳树”的意思。

“昭乌达”就是“百柳草原”的意思。

赤峰市撤盟设市之前其盟的名字。

9 哲里木盟——“哲里木”是蒙古语音译,意思是“马鞍肚带”,成吉思汗时期这里专门生产和供应马鞍肚带,故得名。

通辽市撤盟设市之前其盟的名字。

内蒙古12个市(盟)名称由来蒙古原为部落名。

1206年,成吉思汗统一蒙古各部,建立蒙古国。

明清时期形成内、外蒙古之称。

清代将漠南蒙古各部称为“内札萨克蒙古”,漠北喀尔喀、厄鲁特等部称为“外札萨克蒙古”,“内札萨克蒙古”后来演变为“内蒙古”这一名称。

1947年成立内蒙古自治区,取全称中“内蒙古”作为简称。

内蒙古现辖9个地级市、3个盟。

1、呼和浩特市明万历九年(1581年),蒙古土默特部领主阿勒坦汗在丰州筑城,城墙用青砖砌成,远望一片青色,“青城”之名由此而来。

蒙古语为库库和屯。

明王朝赐名为“归化”。

清初,城焚毁。

康熙三十三年(1694年),在原城外先后增筑了外城和“绥远城”。

清末,合并称归绥。

1928年,绥远建省,设立归绥市作为省会。

1954年,将归绥市改名为呼和浩特市,为内蒙古自治区的首府。

现辖4个市辖区(回民区、玉泉区、新城区、赛罕区)、4县(托克托县、清水河县、武川县、和林格尔县)、1旗(土默特左旗)。

呼和浩特市拥有为数众多的博物馆与文化史迹,有战国秦汉明朝的古长城;有北魏盛乐古城遗址、昭君博物院、黄教寺庙大召、清朝将军衙署、金钢座舍利宝塔、辽代万部华严经塔(白塔)、席力图召;还有哈达门高原牧场、“塞外西湖”哈素海等景观。

2、包头市名字由来:包头,蒙语“包克图”的谐音,意为“有鹿的地方”,又称“鹿城”。

清朝(1809 年)设包头镇。

1926年设包头县。

1938年包头设市,现辖6区1县2旗,即昆都仑区、青山区、东河区、九原区、石拐区、白云鄂博矿区、固阳县、土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗、拥有五当召、美岱召、春坤山、南海湿地、梅力更、吉穆斯泰、敕勒川等风景旅游区。

3、乌海市1961年建立乌达市和海勃湾市。

1976年,由乌达和海勃湾两个县级市合并成立。

报批城市名为“海乌市”,周总理提议新改为“乌海市”,取“乌金之海”的寓意。

现辖3个市辖区,即海勃湾区、乌达区、海南区。

拥有十几个河心岛的黄河风光,马堡店、金沙湾生态旅游区的沙漠风光,有甘德尔山、桌子山、蘑菇山、岩溶洞、飞来峰、奇峡谷等山岳奇观。

解析内蒙古地名的含义先说内蒙古的首府呼和浩特市。

呼和浩特在蒙语中意为“青色的城市”,所以呼和浩特又被成为“青城”。

呼和浩特市又分5个区,即回民区、新城区、赛罕区、玉泉区和经济技术开发区,下辖5个旗县。

土默特左旗,土默是蒙语“万”的意思,特是“万”的复数,取名于蒙古族部落名,简称土左旗,又名察素齐;武川县,又名可可以力更;清水河县,好像没有另外的名字;和林格尔县,蒙语意为“二十间房子”,清朝初年新设驿站有20间房子故名,简称和林;托克托县,托克托为蒙古历史人物脱脱转化而来,脱脱为明朝时期西土默特部首领阿勒坦汗义子,简称拖县。

包头市—包头是蒙语包克图的谐音,意为“有鹿的地方”,因此又被成为“鹿城”。

包头市分为青山区、昆都仑区、九原区和东河区(我经常出差的地方)4个区,二是市区,包头稀土高新技术开发区是内蒙古唯一一个国家级开发区,也应该算一个区;三是土默特右旗,旗所在地为萨拉齐镇;四是达茂旗,全名叫达尔罕茂明安联合旗,简称达茂旗,旗所在地为百灵庙镇。

而不是如LZ所说“达尔茂罕茂名安旗,简称达旗,通用名为百灵庙”;五是石拐,过去没有重新进行行政区划前,是叫石拐矿区,98年包头市新的行政区划确定后,石拐矿区从固阳和原郊区划过来几个乡镇,名称由石拐矿区变为石拐区。

呼伦贝尔盟—呼伦贝尔盟取名于盟内主要的两个湖泊呼伦湖和贝尔湖,呼伦是突厥语“湖”的意思。

全盟辖1区、4个县级市、4个旗和3个自治旗。

海拉尔区,旧称呼伦,蒙语的意思为“流下来的水”;扎兰屯市(暂缺);牙克石市,满语“雅克萨”的音转,意为“涮坍的河湾子”,因北部有河湾洲沙而得名;阿荣旗,又称那吉;莫里达瓦达斡尔族自治旗,达斡尔语意为“只有骑马才能翻越的山岭”通称尼尔基;根河市旧称额尔古纳左旗,根河蒙古语为“葛根高乐”,意为“清澈见底的大河”;额尔古纳市旧称额尔古纳右旗,额尔古纳再蒙语中有两种含义:“弯弯曲曲的河流”和“呈递、奉献”,通名拉布达林;鄂伦春族自治县,鄂伦春的意思为“山岭上的人们或驯鹿的人们”,通名阿里河;新巴尔虎左旗,通名阿穆古郎;新巴尔虎右旗,通名阿拉坦额莫勒;陈巴尔虎旗,通名巴彦库仁;鄂温克族自治旗,鄂温克意为“住在大山里的人们”,大概来源于鄂温克族生存的地方。

内蒙古自治区各个县级城市地名由来呼和浩特市回民区:1950年设归绥市回民自治区,1955年改现名,据《中国古今地名大词典》:因回民聚居,故名新城区:1953年由归绥市第一区更名新城区;据《中国古今地名大词典》:旧时称绥远城,清代在呼和浩特旧城东北5里处新建一座驻防城,故名玉泉区:1954年6月由第三区改现名,因区内玉泉井得名,据《中国旅游文化大辞典》:初名御泉,相传清康熙帝西征噶尔丹凯旋经此炎热干渴,其坐骑奋蹄刨坑而清泉喷涌,因称御泉,后改玉泉,赛罕区:2000年由呼和浩特市郊区改现名,蒙古语为美丽富饶的意思土默特左旗:1969年由土默特旗东部析置,因与地处西部的土默特右旗相对称得名;另据《中国地名辞源》:因土默特部得名,土默是万的意思,特是万的复数词托克托县:1912年由托克托厅改设,县沿厅名,厅以城(脱脱城、托克托城)为名,城因人名,君系蒙古语Togtoh之异译,意为保住、固定、传宗接代和林格尔县:1912年由和林格尔厅改设,据《中国地名辞源》:因清康熙时在此设驿站名二十家子,蒙古语HorinGer译作和林格尔,意为二十间房子,故名武川县:1912年由武川厅改设,沿古武川镇得名,因地处大滩得名;另据《中国地名由来词典》:因武川水为名清水河县:1912年由清水河直隶厅改设,据《中国地名辞源》:县沿厅名,厅以清水河得名包头市昆都仑区:1956年设昆都仑区,据《中国古今地名大词典》:因昆都仑河(石门水、昆独仑河)由北向南流经本区得名,蒙古语意为横流河东河区:1956年设东河区,据《中国古今地名大词典》:因东河(博托河)流经区内得名青山区:1956年11月设青山区,因坐落于大青山(青山)脚下得名,蒙古语称漠哈喇(达兰喀喇)意为众多的黑山头;据《中国地名辞源》:因古代此山“草木茂盛,多禽兽”,故名;另据《绥秉》:由于华北各地将黑青通用,再加原来山上松柏成林,远远望去,岚光翠霭,青葱如画,故名石拐区:1951年设石拐沟矿区,因政府驻石拐镇得名,镇因石拐山得名;另说以地貎特征得名;又说系蒙古语什桂图(喜桂图)的音译,意为有森林的地方,因原有森林得名九原区:1999年由包头市郊区改现名,因秦时于此地置有九原县,为九原郡郡治,故名白云鄂博矿区:1957年8月由白云鄂博镇改设,因白云鄂博峰得名,系蒙古语白云格都、白云博格都音转,白云即巴彦的谐音,鄂博即敖包、堆子,意为富饶的敖包、美丽富饶、宏伟庄严的宝山土默特右旗:1969年由土默特旗西部地区析置,因与地处东部的土默特左旗相对称得名;又说以土默特部为名,据《中国地名辞源》:因土默特部得名,土默是万的意思,特是万的复数词,蒙古语称西为右固阳县:1919年析五原县、武川县设固阳设治局,1926年设县,由汉代五原郡所辖稒阳县和稒阳塞的旧名转化而来达尔罕茂明安联合旗:据《中国地名辞源》:1952年由达尔罕旗、茂明安旗合并设置,故名;达尔罕旗原名喀尔喀右翼旗,意为有勋劳免差役;另一说达尔罕来自外蒙古喀尔喀部,茂明安旗以茂明安部(毛明安)命名乌海市海勃湾区:1979年设区,因地势稍低得名,据《中国古今地名大词典》:海勃湾系蒙古语、藏语合音名词,海勃系藏语海若布的转音,意为雄狮子,湾系蒙古语陶亥的意译,合起来意即雄狮之湾海南区:1976年设拉僧庙办事处,源于境内清代寺庙满巴拉僧庙,简称拉僧庙;1979年始设区,因在海勃湾区之南,故名乌达区:1958年设乌达镇,1961年改乌达市,1979年始设区;据《中国古今地名大词典》:乌达系蒙古语译音,意为柳树,因长有柳树得名赤峰市红山区:1983由县级赤峰市改设,据《中国古今地名大词典》:因区东北一棕红色的山峰得名元宝山区:1983年设区,据《中国古今地名大词典》:因境内元宝山得名松山区:清乾隆四十三年(1778)始设赤峰县,1983年赤峰县析置赤峰市郊区,1993年改现名,因松山公园得名阿鲁科尔沁旗:后金天聪八年(1634)设阿鲁科尔沁左右翼二旗,崇德元年(1636)合为阿鲁科尔沁旗,以阿鲁科尔沁部为名,意为北部带弓箭的人;据《中国地名由来词典》:阿鲁意为山阴,因该部曾驻牧杭爱山之北故名巴林左旗:清顺治五年(1648)置巴林左翼旗(简称巴林左旗),以巴林部得名,蒙古语意为军寨;另据《中国地名由来词典》:巴林意为阵地,蒙古语称东为左巴林右旗:清顺治五年(1648)置巴林右翼旗(后简称巴林右旗),以巴林部得名,蒙古语意为军寨;另据《中国地名由来词典》:巴林意为阵地,蒙古语称西为右林西县:清光绪三十三年(1907)始设林西县,因在巴林草原之西得名,另说因处巴林右旗以西得名;又说在巴林右旗与林西县交界处的珠尔沁有一片森林,因治所在森林之西,故名克什克腾旗:清顺治九年(1652)设克什克腾旗,系蒙古族部落名称,蒙古语意为番军、亲军、禁卫军之意;另据《蒙古游牧记》:克什克腾,华言半个也,山甚陡峻,远望如坡,故名翁牛特旗:清崇德元年(1636)设翁牛特左翼旗,1937年3月西部设乌丹县,东部设翁牛特左旗,后更名翁敖联合旗,1949年3月改现名;据《中国地名辞源》:以蒙古旧部翁牛特部(翁里郭特、往流、罔留)得名,翁牛特蒙古语意为诸王,翁牛特部则意为诸王所在之部喀喇沁旗:1949年以喀喇沁右翼旗改现名,以蒙古部落喀喇沁部得名,意为保卫或看守;另说喀喇沁意为酿奶酒者,据《蒙古源流》:喀喇沁(Haraqin)元代为喀喇沁部,在上都库尔图巴尔哈孙(四郎城)饲养喀喇格沁古(Haragqi Guu)预备诸汗之酸马奶而得此名,意为黑骒马宁城县:1931年3月平泉县、喀喇沁中旗、喀喇沁右旗析置大宁设治局,治小城子,因元代在此设大宁路,明代在此设大宁卫得名,后因与山西省大宁县重名,取大宁的宁字和驻地小城子的城字改现名,1933年10月设县敖汉旗:清崇德元年(1636)设敖汉旗,俗称札萨克王旗;据《中国地名辞源》:以敖汉部得名,敖汉蒙古语意为老大;因首领岱青杜楞(秃文都剌儿)是成吉思汗十八世孙贝玛土谢图的长子,故以长子、老大之意命名通辽市科尔沁区:1999年由县级通辽市改设,又作火儿慎、好儿趁、廓儿沁,据《关东文化大辞典》:蒙语意为著名射手,另说科尔沁原于鲜卑语,意为带弓箭的侍卫;或位区因科尔沁草原得名霍林郭勒市:1985年由霍林河办事处改设,据《中国地名由来词典》:因霍林河得名,郭勒蒙古语意为河,霍林系蒙古语译音,意为茶饭饮食;相传有一王爷狩猎饥渴困乏,喝了河水便精神焕发,故名科尔沁左翼中旗:清崇德元年(1636)设科尔沁左翼中旗,简称科左后旗,以位于科尔沁部中心的左后方得名;据《中国地名辞源》:因此为蒙古科尔沁部地得名,科尔沁为蒙古族部落名,意为带弓箭的侍卫、带弓箭的人,蒙古语称东为左科尔沁左翼后旗:清顺治七年(1650)设科尔沁左翼后旗,据《中国地名辞源》:因此为蒙古科尔沁部地得名,蒙古语称东为左开鲁县:清光绪三十四年(1908) 设开鲁县,因开发三鲁地区(东扎鲁特、西扎鲁特、阿鲁科尔沁)得名;据《中国地名由来词典》:取开发三鲁之意库伦旗:清初设锡埒图库伦旗,民国与奈曼旗合置绥东县,1933年更名小库伦旗,1949年改现名,据《中国地名辞源》:旗名由蒙语音译得,意为圈子;另说蒙古语意为家园或领域,以札萨克大喇嘛庙得名奈曼旗:后金崇德元年 (1636) 设奈曼旗,据《中国地名辞源》:旗以奈曼部而名,蒙古语意为八个,指蒙古古代乃蛮部族由八个氏族组成,故名扎鲁特旗:清顺治五年(1648)设扎鲁特左翼、右翼二旗,1934年合为扎鲁特旗,据《中国地名辞源》:以扎鲁特部为名,蒙古语意为仆人,原为兀良哈蒙古部的一支,是成吉思汗家族仆人,故名鄂尔多斯市康巴什区:2016年6月由东胜区南境析置康巴什区,系蒙古语译音,也译作哈巴格西,意为老师东胜区:清光绪三十三年(1907)设东胜理事通判厅,1912年改县,1983年改县级市,2001年设区;据《中国古今地名大词典》:东胜之名从隋置胜州而来,据《元和志》:割云州之榆林、富昌、金河三县置胜州,立嘉名也准格尔旗:清顺治六年(1649)设鄂尔多斯左翼前旗,俗称准格尔旗因名,据《绥远通志稿》:蒙语左翼曰郡格尔,今多译为准格尔;另说以清卫拉特蒙古四部之一的准格尔部得名,蒙古语意为左臂、左翼;又说康熙皇帝亲征噶尔丹时,把从新疆带来准格尔部落人安置于此得名达拉特旗:清顺治六年(1649)设鄂尔多斯左翼后旗,俗称达拉特旗,因达拉特部落得名,蒙古语达拉意为七十,特表示复数,意为七十之部;又说意为肩胛骨之部,因该部有祭祀胛骨的习俗;另据《中国地名辞源》:是蒙古语塔拉都的演变,意为平原,以地貌形态得名鄂托克前旗:清顺治六年(1649)始设鄂尔多斯右翼中旗,俗称鄂托克旗,1980年由鄂托克旗析置,因名;另据《中国地名由来词典》:以地处鄂托克旗前部得名鄂托克旗:清顺治六年(1649)设鄂尔多斯右翼中旗,俗称鄂托克旗,蒙古语意为营盘,据《中国地名辞源》:以明代的社会经济单位鄂托克(千户)为名;明代为鄂托克(千户)游牧地,故名杭锦旗:清顺治六年(1649)始设鄂尔多斯右翼后旗,1950年改现名,以部落为名,据《中国地名由来词典》:系突厥语康里(杭里)演,意为车子,原是突厥族内部一个势力集团的名称,后为部落名乌审旗:清顺治六年(1649)设鄂尔多斯右翼前旗,通称乌审旗,因蒙古族部落为名,据《中国地名由来词典》:由蒙古语乌格西(捕捉禽兽的网套)一词而来,意为用网套的人;一说为乌孙后裔形成的部落伊金霍洛旗:清顺治六年(1649)设鄂尔多斯左翼中旗,俗称郡王旗;乾隆元年(1736)乌审旗析置鄂尔多斯右翼前末旗,俗称扎萨克旗,1958年合为扎萨克郡王旗,简称扎郡旗,后改现名,据《中国地名辞源》:因是成吉思汗陵寝所在地,故名,蒙古语意为君主的陵园呼伦贝尔市海拉尔区:2001年由县级海拉尔市改设;因地处海拉尔河(海勒河、海剌尔河、哈拉尔河)南岸得名,蒙古语和鄂温克语均为野韭菜之意,据《中国地名辞源》:因此地生长野韭菜得名扎赉诺尔区:2013年3月设区,系蒙古语达赉诺尔的音变,据《中国古今地名大词典》:扎赉诺尔蒙古语意为海一样大的湖泊,以其南有达赉湖(呼伦湖)得名满洲里市:1934年设满洲里市,市名源于火车站名,清光绪二十七年(1901)修东清铁路建火车站定名满洲里;另据《中国地名由来词典》:以满洲民族故里得名;原称霍勒津布拉格,蒙古语意旺盛的泉水,俄语为满洲里亚,音译成满洲里牙克石市:1950年析索伦旗东北、布特哈旗西部始设喜桂图旗,治于牙克石,1983年设市;满语意为扎敦河被冲塌的河岸,一说为要塞或城堡扎兰屯市:1933年5月布特哈左翼、右翼两旗合为布特哈旗,1983年设市,扎兰(甲喇)为蒙古语,是管理小屯落的官职名,又说系满语,意为参领,据《中国地名辞源》:扎兰屯是满汉混合语,因清时此地有人在这个衙门里当副官,故名额尔古纳市:1933年设额尔古纳右翼旗,1966年改额尔古纳右旗,1994年设市,以额尔古纳河(鄂尔姑纳河、也里古纳河)得名;据《中国地名辞源》:蒙古语音译意为宽,因河床宽阔得名;另说蒙古语意为肘,河流弯曲如肘形,故名;或谓蒙古语意为用手举起,因河道形似手提物得名根河市:1933年始设额尔古纳左翼旗,1994年设市,因根河得名,蒙古语意为清澈透明,另说蒙古语称滚郭勒,意为深河,因河水较深得名;据民国《黑龙江志稿》:根河,根为蒙古语脖颈也阿荣旗:1933年设阿荣旗,因境内阿伦河得名,阿伦与阿荣系达斡尔语同词异译,意为干净、清洁,据《中国地名由来词典》:因此河水洁净,故名鄂伦春自治旗:1951年10月设鄂伦春旗,1952年改现名,据《中国地名辞源》:以鄂伦春族得名,当地以鄂伦春人为最多;系鄂伦春语,意为住在山岭上的人们或使用驯鹿的人们莫力达瓦达斡尔族自治旗:1915年设布西设治局,1933年置莫力达瓦旗,1946年改为布西旗,同年复名,1958年8月改现名,蒙古语意为马岭,因境内莫力达瓦山得名;另说达斡尔语意为马岭、马越不过的高山;又据《中国地名辞源》:因地处大兴安岭东南麓,境内以山地为主得名鄂温克族自治旗:1958年8月索伦旗析置鄂温克族自治旗,据《中国地名由来词典》:因民族名而得名,鄂温克语意为住在山林中的人、住在大山的人们陈巴尔虎旗:1919年设陈巴尔虎旗,据《中国地名辞源》:以陈巴尔虎部而得名;由于巴尔虎蒙古人迁至呼伦贝尔的时间不同,故称先来为陈巴尔虎,后来者为新巴尔虎新巴尔虎左旗:清雍正十二年(1734)设新巴尔虎左翼四旗,1933年合为新巴尔虎左翼旗,1959年改现名;以新巴尔虎部得名,由于巴尔虎蒙古人迁至呼伦贝尔的时间不同,故称先来为陈巴尔虎,后来者为新巴尔虎新巴尔虎右旗:雍正十二年(1734)设新巴尔虎右翼四旗,1933年新巴尔虎右翼四旗合为新巴尔虎右翼旗,1959年改现名,据《中国地名辞源》:以新巴尔虎部得名,由于巴尔虎蒙古人迁呼伦贝尔的时间不同,故称先来为陈巴尔虎,后来者为新巴尔虎巴彦淖尔市临河区:西汉始设临河县,1925年由五原县析置临河设治局,1929年设县,1984 年设县级临河市,2003设区;据《中国古今地名大词典》:因南临黄河而得名五原县:1912年由五原厅改设,因汉代五原郡得名,据《中国地名由来词典》:五原郡因地有原五所,即龙游原、乞地千原、青领原、可岚贞原、横槽原得名磴口县:1929年析平罗县置,因黄河渡口驿站得名,另因磴口镇得名;另据《中国地名辞源》:因当黄河之口,地有石阶得名乌拉特前旗:清顺治五年(1648)设乌拉特前旗,又称西公旗,据《中国地名辞源》:因乌拉特部得名,蒙古语意为能工巧匠,因元宫廷工匠得名乌拉特中旗:清顺治五年(1648)始设乌拉特中旗,又称中公旗,据《中国地名辞源》:因乌拉特部得名,蒙古语意为能工巧匠,因元宫廷工匠得名乌拉特后旗:清顺治五年(1648)设乌拉特后旗(东公旗),据《中国地名辞源》:因乌拉特部得名,蒙古语意为能工巧匠,因元宫廷工匠得名;1952年设乌拉特中后联合旗,1970年析置潮格温都尔旗,1982年复名杭锦后旗:1942年临河县析置米仓县,1953年改现名,因在伊克昭盟杭锦北故名;另说因蒙古族部落得名;另据《中国地名辞源》:以在杭锦旗之后而得名乌兰察布市集宁区:1951年因与河北省平泉县同名而改集宁县,1956年设市,2003年设区;以集宁海子(即宁海子、圪儿海)得名;另说因以其地为金代集宁县、元代集宁路得名;又据《中国地名由来词典》:因在集宁路故城遗址发现《集宁文宣王庙学碑》上有集宁二字,遂用古名丰镇市:清雍正十二年(1734)设丰川卫、镇宁所;乾隆十五年(1750)并为丰镇厅,以首字为名;1912年厅丰镇县,1990年再次设市;据《中国地名辞源》:市沿县名,县袭厅名卓资县:1945年12月由凉城、丰镇、集宁、陶林四县析置龙胜县,因解放卓资山战役为贺龙指挥得名;1952年因与广西龙胜县同名改现名,县以山名,因镇东有桌子山,顶平似桌子,后雅化为卓资山,意为卓有资产化德县:曾名新名县,1950年改今名,据《中国地名辞源》:县名沿化德设治局之名,取义敦化德操、“以德化民,德政化民”之意商都县:1918年设商都县,以商都河(上都河)得名,满语意为水漩,因不冻河流水湍急,回旋成纹得名;据《蓟门考》:滦河夷名商都,《李实奉使录》:土人以河水清绿急流,呼曰商都,另有人认为商都系由元上都音转而来兴和县:元皇庆元年(1312年)以隆兴路改名兴和路,光绪二十九年(1903年)置兴和厅,《中国地名由来词典》以元代兴和路为名凉城县:1912年由宁远厅改宁远县,1914年改现名,以北魏凉城郡(梁城郡)取名;据《水经·河水注》:盐池(岱海) 池北七里即凉城郡治,池西有旧城,俗谓之凉城也,郡取名焉察哈尔右翼前旗:1954年设察哈尔右翼前旗,据《中国地名由来词典》:察哈尔系蒙古族部落名,系蒙古语扎黑日格的谐音,意为号令,因察哈尔部是成吉思汗系蒙古林丹汗所统辖,故名;另说察哈尔蒙古意为边,因该部明嘉靖年间徙牧辽东边外,故名;又据《中国地名由来词典》:察哈尔意为接近长城察哈尔右翼中旗:1912年陶林厅改县,1954年陶林县划入镶红镶蓝联合旗,并更名察哈尔右翼中旗;据《中国地名辞源》:以察哈尔部得名,系蒙古语扎黑日格的谐音,意为号令,因察哈尔部是成吉思汗系蒙古林丹汗所统辖,故名;另说察哈尔蒙古意为边,因该部明嘉靖年间徙牧辽东边外,故名;又据《中国地名由来词典》:察哈尔意为接近长城察哈尔右翼后旗:1954年设察哈尔右翼后旗,以察哈尔部得名,系蒙古语扎黑日格的谐音,意为号令,因察哈尔部是成吉思汗系蒙古林丹汗所统辖,故名;另说察哈尔蒙古意为边,因该部明嘉靖年间徙牧辽东边外,故名;又据《中国地名由来词典》:察哈尔意为接近长城四子王旗:清崇德元年(1636)设四子部落旗,1950年改现名,据《清史稿·地理志》:明为阿禄喀尔喀所据,分与四子,号四子部,四子王旗因此得名;另据《蒙古游牧记》:元太祖牙哈布图哈萨尔十世孙诺延泰有四子,分牧而处,故名兴安盟乌兰浩特市:清康熙三十年(1691)科尔沁右翼前旗郡王鄂其尔在此建家庙,称王爷庙,1947年设乌兰浩特市,后撤销,1980年复置;据《中国地名辞源》:浩特系蒙古语音译,意为红色城市,表示革命之意阿尔山市:1956年阿尔山林矿局改镇,1958年改公社,1981年复置阿尔山镇,1996年设市;蒙古语意为神水、圣水科尔沁右翼前旗:清崇德元年(1636)设科尔沁右翼前旗,俗称扎萨克图旗,据《中国地名辞源》:因此为蒙古科尔沁部地而得名,蒙古语称西为右科尔沁右翼中旗:清崇德元年(1636)设科尔沁右翼中旗,又称图什业图王旗、土谢图王旗,,据《中国地名辞源》:因此为蒙古科尔沁部地而得名,蒙古语称西为右扎赉特旗:清顺治五年(1648)设扎赉特旗,因扎赉特部得名,据《满洲地名考》: 扎赉为洼地之意突泉县:清宣统元年(1909)析科尔沁右翼中旗设醴泉县因此地博图和赛拉格泉水甘甜得名;1914年因与陕西省醴泉县重名而改现名,以境内马突泉得名;另据《满洲地名考》:县城南三里,一处突出的山麓有清水泉四季不涸,故名突泉,县以泉名锡林郭勒盟锡林浩特市:康熙四年(1665)设阿巴哈纳尔左翼旗(贝子旗),六年设阿巴哈纳尔右翼旗;1949年合为中部联合旗,1952年并入西部联合旗(阿巴嘎旗);1963年复设阿巴哈纳尔旗,1983年设市;蒙古语意为草原之城或山城;另说意为高原城市,据《中国地名辞源》:因地处内蒙古高原上,故名二连浩特市:1966年设市,系蒙古语音译,二连系额仁之音转,意为斑斓、幻景、有花纹的;浩特意为城,以市区附近的额仁淖尔盐湖命名;另据《中国地名辞源》:因当地景观独特得名阿巴嘎旗:1956年由阿巴嘎右翼旗、阿巴嘎左翼旗合设,以阿巴嘎部得名,系蒙古语叔叔之意,明代成吉思汗同父异母弟别勒古台第十八世孙塔尔尼库率其阿巴嘎部迁徙至此,故名苏尼特左旗:清崇德七年(1642)设苏尼特左翼旗,1946年改现名,据《中国地名辞源》:以苏尼特部为名;蒙古语意为夜,因部落从外蒙古腹地日行夜宿迁徙来此得名;另说为雪尼惕转译,传部落将领格鲁根巴特尔为成吉思汗夜暮卫哨立过功劳故名,蒙语称东为左苏尼特右旗:清崇德六年(1641)设苏尼特右翼旗,1948年改现名;据《中国地名辞源》:以苏尼特部为名,蒙语称西为右东乌珠穆沁旗:清初设乌珠穆沁左翼旗,1949年与西乌珠穆沁旗、浩济特左翼旗合置东部联合旗;1956年改东乌珠穆沁旗,因与乌珠穆沁旗相对称得名,乌珠穆沁系蒙古旧部名,意为葡萄山人,因原在阿尔泰山脉葡萄山一带驻牧,故名西乌珠穆沁旗:清初设乌珠穆沁右翼旗,亦称西乌珠穆沁旗,1949年与东乌珠穆沁旗、浩济特左翼旗合并置东部联合旗;1956年析出原西乌珠穆沁旗、浩济特左翼旗合设西乌珠穆沁旗,据《中国地名辞源》:因乌珠穆沁部得名;另说以游牧地处乌珠穆沁部西部,故名太仆寺旗:清朝设太仆寺左旗、太仆寺右旗,1956年改现名,据《中国地名辞源》:以清代主管牧马的太仆寺为名镶黄旗:1949年以察哈尔左翼镶黄旗改名,另说1960年由商都镶黄旗改设;据《中国地名辞源》:以清代八旗中的镶黄旗为名;镶黄旗是清朝蒙古八旗兵旗名之一,以镶红边黄旗帜的颜色命名正镶白旗:1949年由察哈尔左翼正白旗和镶白旗合为正白镶白联合旗,1956年改现名,由正白旗和镶白旗合并设旗,故名,另据《中国地名辞源》:旗名源于清代编旗,正镶白旗系清朝时蒙古八旗兵旗名之一正蓝旗:清朝设正蓝旗,1936年析西部置明安旗,析南部置太仆寺右翼旗。

(地名探源)内蒙古政区地名简述阿拉善盟乌海市阿拉善盟[Alxaa Méng]在内蒙古自治区西部,北与蒙古国交界。

截止2004年底,总面积27.02万平方公里,总人口21.05万人。

辖阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗。

盟行政公署驻阿拉善左旗。

“阿拉善”系突厥语,意为“骏马”;又一说“阿拉善”亦作“阿拉山”,均为“贺兰山”的转音,“贺兰”系匈奴一部落名。

西夏时,设黑水镇燕军司(今额济纳旗哈拉浩特古城)和白马强镇军司(今阿拉善左旗吉兰泰盐池附近)。

元代,设亦集乃路、兀刺海路,今阿拉善左、右二旗地为兀剌海路,属甘肃行中书省。

明为蒙古鄂尔多斯部驻牧。

清康熙三十六年(1697年)设阿拉善和硕特旗。

雍正九年(1731年)迁至额济纳河流域。

乾隆十八年(1753年)设额济纳士尔扈特旗,直属理藩院。

1912年改属宁夏护军使。

1928年改属宁夏省。

1950年额济纳土尔扈特旗划归甘肃省,更名为额济纳旗自治区。

1951年阿拉善和硕特旗更名为宁夏省阿拉善自治区。

1953年更名为甘肃省蒙古自治州。

1954年撤销宁夏省,划归甘肃省,更名为甘肃省蒙古自治区,同年更名为甘肃省巴音浩特蒙古族自治州。

1956年划归内蒙古自治区,撤销自治州、自治旗建制,设巴彦淖尔盟,驻巴彦浩特。

1958年迁驻巴彦高勒。

1961年析阿拉善旗为阿拉善左、右2旗。

1969年阿拉善右旗、额济纳旗划归甘肃省,阿拉善左旗划归宁夏回族自治区。

1979年5月30日中共中央、国务院批准将阿拉善右旗、额济纳旗和阿拉善左旗划归内蒙古自治区,同年12月12日国务院批准设立阿拉善盟,1980年5月1日正式成立阿拉善盟,盟名从山名,驻阿拉善左旗。

地处内蒙古高原西部阿拉善台地。

境内有巴丹吉林、腾格里、乌兰布和三大沙漠,统称“阿拉善沙漠,总面积约7.8万多平方公里,其间有大小湖泊500多个。

有贺兰山、龙首山、合黎山、马鬃山,狼山余脉罕乌拉山、巴彦乌拉山、雅布赖山自境东北向西南插入。

贺兰山有天然次生林。

黄河流经东缘。

额济纳河纵贯西部,河两岸有梭梭林、红柳林、胡杨沙枣混交林。

嘎顺淖尔为自治区七大湖泊之一。

有著名的吉兰泰盐池,号称“吉盐”。

盛产苁蓉、麻黄、黄芪、甘草、鹿茸、麝香等名贵药材,有鹿、獐、天鹅、猞猁等野生动物。

为全国骆驼和白绒山羊育种生产基地。

自然资源丰富,尤以盐、煤而著称。

境内有东风航天城。

古迹有古岩画群,还有国家和自治区级重点文物保护单位居延遗址、黑城子古城遗址和清代延福寺。

有乌达至吉兰泰铁路支线。

218、312、315等省道经此。

阿拉善左旗[Alxaa Zuŏqí]简称阿左旗。

在自治区西部,北与蒙古国交界。

属阿拉善盟。

截止2004年底,总面积80412平方公里,总人口160971人。

旗人民政府驻巴彦浩特镇。

“阿拉善”系突厥语,意为“骏马”;又一说“阿拉善”亦作“阿拉山”,均为“贺兰山”的转音,“贺兰”系匈奴一部落名。

明为蒙古鄂尔多斯部驻牧。

清康熙二十五年(1686年),清朝赐贺兰山以西地域为和罗理部族牧地。

清康熙三十六年(1697年)设阿拉善和硕特旗,直属理藩院,受宁夏将军节制,驻定远城(今巴彦浩特),旗名始此。

“阿拉善”为地域名,“和硕特”为部落名。

1912年后属宁夏护军使,后改属宁夏省。

1926年析设磴口县。

1929年改属宁夏省。

1951年撤销旗,设宁夏省蒙古自治区。

同年划归甘肃省,更名为甘肃省蒙古自治区。

1954年更名为甘肃省巴音浩特蒙古族自治州。

1956年划归内蒙古自治区,撤销自治州,设阿拉善旗,属巴彦淖尔盟。

1961年析设阿拉善左、右2旗,本旗为左旗,今名始此。

1969年划归宁夏回族自治区。

1979年划归内蒙古自治区。

1980年设阿拉善盟,随属。

地处内蒙古高原西部。

境内有腾格里沙漠和乌兰布和沙漠。

多西北风,风速3~4米,风大沙多。

贺兰山巍峨险峻,犹如天然屏障,对调节气候,防御腾格里沙漠的东移,起着一定的特殊作用。

矿产资源有煤、盐、硝、碱、水晶石、铜。

有阿拉善双峰骆驼、阿拉善白绒细毛羊等良种,是自治区畜牧业生产基地之一。

土特产有鹿茸、麝香、锁阳等。

古迹有清代阿拉善王府、延福寺、广宗寺(俗称“南寺”)、福因寺(俗称“北寺”)等。

有乌日斯旅游区,为全国最高标准的摩托车赛场。

有乌达至吉兰泰铁路支线。

218、312省道经此。

阿拉善右旗[Alxaa Yòuqí]简称阿右旗。

在自治区西部,北与蒙古国交界。

属阿拉善盟。

截止2004年底,总面积75226平方公里,总人口25907人。

旗人民政府驻额肯呼都格镇。

“阿拉善”系突厥语,意为“骏马”;又一说“阿拉善”亦作“阿拉山”,均为“贺兰山”的转音,“贺兰”系匈奴一部落名。

明为蒙古鄂尔多斯部驻牧。

清康熙二十五年(1686年),清朝赐贺兰山以西地域为和罗理部族牧地。

清康熙三十六年(1697年)设阿拉善和硕特旗,直属理藩院,受宁夏将军节制,驻定远城(今巴彦浩特),旗名始此。

“阿拉善”为地域名,“和硕特”为部落名。

1912年后属宁夏护军使,后改属宁夏省。

1926年析设磴口县。

1929年改属宁夏省。

1951年撤销旗,设宁夏省蒙古自治区。

同年划归甘肃省,更名为甘肃省蒙古自治区。

1954年更名为甘肃省巴音浩特蒙古族自治州。

1956年划归内蒙古自治区,撤销自治州,设阿拉善旗,属巴彦淖尔盟。

1961年析设阿拉善左、右2旗,本旗为右旗,今名始此,驻雅布赖,1965年迁驻额肯呼都格镇,至今。

1969年划归宁夏回族自治区。

1979年划归内蒙古自治区。

1980年设阿拉善盟,随属。

地处内蒙古高原西部。

境内有我国第三大沙漠-巴丹吉林沙漠。

植被稀疏,以灌木、半灌木为主。

有苁蓉、甘草、麻黄等药材。

矿藏有盐、碱、煤、硝、冰洲石等。

长山煤矿等均已开采。

有骆驼、羊等。

有地毯、皮毛制品等厂。

有雅布赖盐池、巴音诺日芒硝湖,以盛产盐、硝为主。

古迹有古岩画群,还有特布希庙、库热图庙、巴丹吉林庙等古迹。

316、317省道经此。

额济纳旗[Ejin Qí]在自治区最西部,北与蒙古国交界。

属阿拉善盟。

截止2004年底,总面积114606平方公里,总人口23622人。

旗人民政府驻达来呼布镇。

“额济纳” 系元代“亦集乃(路)”的转音,为西夏党项族语,意为“黑水”,因蒙古语的书面语读音《Ejene》,与“亦集乃”的汉字读音近似而得名“额济纳”。

故今“额济纳旗”的专名“额济纳”,按其蒙古语口语标准读音拼写作“ Ejin”,意为“主人”,即“主人的旗”。

西夏时,设黑水镇燕军司(今该旗境内的哈拉浩特古城,哈拉浩特,意为“黑城”)。

元代,设亦集乃路,属甘肃行中书省。

清初蒙古土尔扈特部迁此驻牧。

乾隆十八年(1753年)设额济纳土尔扈特旗,受陕甘总督节制,因土尔扈特部地处额济纳高勒流域,故名。

“土尔扈特”这个部族名称,是“有岗哨”的意思,因当时是给皇宫担任夜间卫兵的禁卫军,故名。

1912年后属宁夏护军使,1929年属宁夏省。

后改特别旗,直属中央行政院蒙藏院。

1949年改属甘肃省酒泉专署。

1950年划归宁夏省。

1952年更名为额济纳自治区。

1954年划归甘肃省。

1955年更名为额济纳自治旗,1956年划归内蒙古自治区,更名为额济纳旗,属巴彦淖尔盟。

1969年划归甘肃省。

1979年划归内蒙古自治区,1980年设阿拉善盟,随属。

地处内蒙古高原与马鬃山交界带。

地势南高北低,西部多低山丘陵,中部为高原盆地。

额济纳河纵贯境中部,是我国西部的一条主要的南北通道。

植被稀疏,有梭梭、胡杨、红柳、沙枣等。

有巴丹吉林沙漠和苏伯淖尔(又称东居延海)、嘎顺诺尔(又称西居延海)等内陆湖泊。

有野驴、野骆驼等野生动物。

土特产有苁蓉、锁阳、甘草。

古迹有岩画群和旧石器、新石器时代文化遗址,黑城子遗址、居延遗址。

境内有策克口岸和东风航天城,通铁路。

312、315省道经此。

乌海市[Wūhǎi Shì]在内蒙古自治区西南部,黄河两岸。

2004年底,总面积0.17万平方公里,总人口45.91万人。

辖海勃湾区、海南区、乌达区。

市人民政府驻海勃湾区海北大街。

“乌海”一名,始见于1975年,是以乌达、海勃湾这两个地名的首字命名的。

原为鄂托克、阿拉善2旗地。

1930年设沃野设治局。

1955年设伊克昭盟桌子山矿区,1958年划归鄂托克旗,1959年改属伊克昭盟,1961年7月撤销桌子山矿区,设海勃湾市(县级),属伊克昭盟。

黄河以西属阿拉善旗,1958年析阿拉善旗,设乌达镇,1961年7月撤销乌达镇,设乌达市(县级),属巴彦淖尔盟。

1975年8月30日国务院批准撤销乌达、海勃湾2市,合并设立乌海市(地级),1976年1月10日,正式成立乌海市。

地处乌兰布和沙漠边缘地带,黄河两岸,乌兰布和沙漠南缘和鄂尔多斯高原西缘。

地势东西高,中间低,南高北低,有桌子山、甘德尔山、五虎山。

山区海拔1 500~1 800米;丘陵分布在乌仁都喜乌拉(又名桌子山)西麓和五虎山东北麓的部分地区,海拔1 100~1 400米。

矿产储藏量丰富,有“塞上煤都”之称。

黄河通水运,石嘴山渡口,自古以来,就是闻名遐迩的水旱码头。

相传,公元1227年,成吉思汗率领蒙古剽骑南征西夏时,就是从今乌海市南缘的石嘴山渡口横渡黄河,长驱直入兴庆府(今银川市)的。

乌海市是自治区西部重要的工业城市,现已形成以能源、化工、建材、冶金为支柱产业的工业体系。

有桌子山岩画、乌伦木山《六字真言》刻石、拉僧庙等古遗址。

包兰铁路、110、109国道经此。

海勃湾区[Hɑirbin Tohɑi Qū]乌海市辖区。

市人民政府驻地。

区人民政府驻海勃湾区新华大街。

截止2004年底,总面积529平方公里,总人口198010人。

“海勃湾”一名始见于1958年包兰铁路通车时命名的站名,是由藏蒙混合语地名“海若布陶亥”演变而来。

“海勃”系藏语“海若布”的转音,意为“雄狮”;“陶亥”系蒙古语,原意为“肘”,在此指“河湾”,合意为“雄狮之河湾”。

相传,在成吉思汗时代,有一位名叫约勒道日玛的人,当时是著名的巧铁匠,曾为成吉思汗制作弓剑和甲胄而名扬四方。

他有一子,名海若布,生的犹如雄狮一般英武、剽悍。

因他的牧地在河湾处,久而久之,蒙古族牧民遂称其牧地为“海若布陶亥”了。

该地原为伊克昭盟鄂托克旗辖地,1955年析设桌子山矿区办事处,属伊克昭盟。

1958年更名为桌子山矿区。

1961年撤销桌子山矿区,设海勃湾市(县级),属属伊克昭盟。

1975年撤销海勃湾市后,改称海勃湾办事处,属乌海市。

1979年12月将海勃湾办事处更名为海勃湾区。

地处鄂尔多斯高原的西北部。

地形呈东高西低,有骆驼山、千里山、甘德尔山等,平均海拔为1,700米。

盛产煤和石灰石。

沿黄河地带为小型冲积平原,土质肥沃,主产蔬菜和粮食。

包兰铁路经此并设乌海站。

110国道经此。

乌达区[Ud Qū]乌海市辖区。