第05章+土壤物理性质(质地和结构)

- 格式:pdf

- 大小:2.10 MB

- 文档页数:60

土壤质地与结构范文土壤质地和结构是土壤的两个重要属性,对于了解土壤的物理性质和水分、气体运动等具有重要意义。

本文将分别对土壤的质地和结构进行详细讨论。

土壤质地是指土壤颗粒的粒径大小及其对土壤物理性质的影响。

常用的土壤质地分类方法是根据颗粒粒径的大小将土壤分为砂壤、壤砾、粉砂、粉状、粘状和黏土六种类型。

其中砂壤颗粒粒径大于0.05mm,壤砾颗粒粒径在0.05-2mm之间,粉砂粒径在0.002-0.05mm之间,粉状粒径在0.002-0.001mm之间,粘状颗粒粒径小于0.001mm,而黏土颗粒粒径小于0.002mm。

土壤质地的差异主要体现在颗粒组成和粒径分布上。

土壤质地对土壤的物理性质有重要影响。

首先,土壤质地决定了土壤的水分持留能力。

黏土颗粒比表面积大,能吸附并持留较多的水分,因此黏土含量高的土壤具有较好的保水性能。

相反,砂壤含量高的土壤水分持留能力较差。

其次,土壤质地还决定了土壤的通气性和透水性。

砂壤颗粒大,间隙多,通气性好,透水性强;而黏土颗粒小,颗粒间隙少,通气性和透水性较差。

此外,土壤质地还影响土壤的肥力和植物生长。

黏土颗粒比较细小,负电荷丰富,能吸附并保留更多的养分,因此黏土质地的土壤肥力相对较好。

除了土壤质地,土壤结构也是土壤的重要属性。

土壤结构是指土壤颗粒的排列、组合形成的空隙结构。

一般认为,土壤结构可以分为团粒结构、块状结构、柱状结构、板状结构和颗粒结构等几种类型。

团粒结构是指土壤颗粒通过粘结剂结合在一起形成的团粒,使得土壤具有良好的通气性和透水性。

块状结构是指土壤颗粒以块状形式存在,具有较大的孔隙,有利于植物的根系穿透和水分的渗透。

柱状结构是指土壤颗粒呈立柱状排列,能够形成纵向的水分运动通道。

板状结构则是指土壤颗粒排列成平板状,缺乏通气和透水性。

颗粒结构则是指土壤颗粒未经团结形成独立颗粒状态。

土壤结构对土壤的水分调节和养分供应起着重要的作用。

良好的土壤结构能够提供适宜的空气和水分含量,有利于作物的生长发育。

土的物理性质及计算说明土是一种自然界广泛存在的物质,具有许多独特的物理性质。

本文将介绍土的物理性质及其计算说明。

1.颜色:土的颜色是由其中的有机物、氧化物和矿物质组成决定的。

常见的土壤颜色有黑色、褐色、红色、黄色等。

颜色反映了土壤的有机质含量、氧化还原状态、矿物质成分等。

2.质地:土壤的质地是指土壤中各种粒子的相对含量和颗粒大小。

根据国际土壤分类系统,土壤的颗粒大小可分为粉砂、细砂、中砂、粗砂、细砾石、粗砾石和卵石等七个级别。

质地直接影响土壤的通透性、持水能力和肥力等。

3.密度:土壤的密度是指土壤体积单位质量,也可理解为空气和水以外的土壤物质所占的体积。

计算土壤密度需要先称量一定体积的土样,然后根据质量和体积计算得出密度。

4.孔隙度:土壤中颗粒间的空隙被称为孔隙。

孔隙度是指土壤中孔隙容积与总体积之比。

孔隙度反映了土壤的通气性、水分保持能力等。

常见的孔隙度有总孔隙度、实际体积和饱和孔隙度等。

5.含水量:土壤中含水量是指土壤含有的水分与土壤质量的比值。

常见的表示方式有体积含水量和重量含水量。

体积含水量是指一定体积土壤中所含水分的体积占比,重量含水量是指一定质量土壤中所含水分的质量占比。

6.存水量:土壤的存水量是指土壤在一定条件下能储存的水分量。

计算土壤存水量需要考虑土壤的质地、孔隙度等因素。

常见的计算方法包括黏性土法、重测土法和定容法等。

7.渗透性:土壤的渗透性是指水分在土壤中传导的能力。

计算土壤的渗透性可以使用定浸方法,即在一定条件下,测定在单位时间内通过一定土壤层的水分量。

8.多孔介质传热:土壤是典型的多孔介质,能够通过孔隙传导、对流和辐射等方式进行热传导。

计算土壤的传热性质需要考虑土壤的热导率、比热容等参数。

9.弹性模量:土壤的弹性模量是指土壤在受到外力作用下对形变进行恢复的能力。

计算土壤的弹性模量需要进行应力-应变试验,并通过斯托克斯公式进行计算。

10.力学性质:土壤的力学性质是指土壤的抗剪强度、压缩性和承载力等。

土壤的物理化学性质壤是发育于地球陆地表面具有生物活性和孔隙结构的介质,是地球陆地表面的脆弱薄层土壤是各种陆地地形条件下的岩石风化物经过生物、气候诸自然要素的综合作用以及人类生产活动的影响而发生发展起来的。

接下来店铺为你整理了土壤的物理化学性质,一起来看看吧。

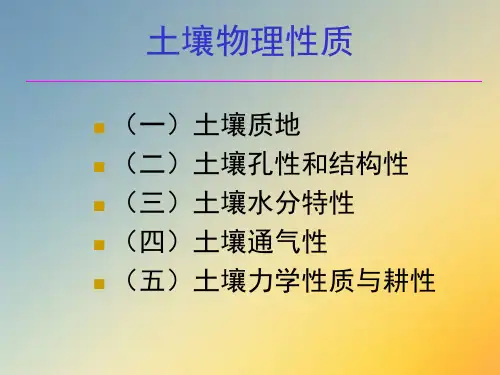

土壤的物理性质(1)土壤质地和结构土壤是由固体、液体和气体组成的三相系统,其中固体颗粒是组成土壤的物质基础,约占土壤总重量的85%以上。

根据固体颗粒的大小,可以把土粒分为以下几级:粗砂(直径2.0~0.2mm)、细砂(0.2~0.02mm)、粉砂(0.02~0.002mm)和粘粒(0.002mm以下)。

这些大小不同的固体颗粒的组合百分比称为土壤质地。

土壤质地可分为砂土、壤土和粘土三大类。

砂土类土壤以粗砂和细砂为主、粉砂和粘粒比重小,土壤粘性小、孔隙多,通气透水性强,蓄水和保肥性能差,易干旱。

粘土类土壤以粉砂和粘粒为主,质地粘重,结构致密,保水保肥能力强,但孔隙小,通气透水性能差,湿时粘、干时硬。

壤土类土壤质地比较均匀,其中砂粒、粉砂和粘粒所占比重大致相等,既不松又不粘,通气透水性能好,并具一定的保水保肥能力,是比较理想的农作土壤。

土壤结构是指固体颗粒的排列方式、孔隙和团聚体的数量、大小及其稳定度。

它可分为微团粒结构(直径小于0.25mm)、团粒结构(0.25~10mm)和比团粒结构更大的各种结构。

团粒结构是土壤中的腐殖质把矿质土粒粘结成0.25~10mm直径的小团块,具有泡水不散的水稳性特点。

具有团粒结构的土壤是结构良好的土壤,它能协调土壤中水分、空气和营养物质之间的关系,统一保肥和供肥的矛盾,有利于根系活动及吸取水分和养分,为植物的生长发育提供良好的条件。

无结构或结构不良的土壤,土体坚实,通气透水性差,土壤中微生物和动物的活动受抑制,土壤肥力差,不利于植物根系扎根和生长。

土壤质地和结构与土壤的水分、空气和温度状况有密切的关系。

(2)土壤水分土壤水分能直接被植物根系所吸收。

农田土壤的物理性质农田土壤的物理性质农田土壤是农业生产中不可或缺的重要资源,它的物理性质直接关系到农作物的生长发育和产量。

了解农田土壤的物理性质,有助于农民合理利用土壤资源,提高农作物的产量和质量。

本文将从土壤质地、土壤结构和土壤水分等方面,论述农田土壤的物理性质。

一、土壤质地土壤质地是指土壤颗粒的大小和相对含量的指标。

常见的土壤颗粒主要有砂粒、粉粒和粘粒。

砂粒较大,粒间隙多,透气性和渗水性较好;粉粒较细,颗粒间隙较少,保水性较好;粘粒具有较强的结合力,可以增加土壤的稳定性。

土壤质地对农作物的生长发育有着直接影响。

以砂土为例,砂土的通透性较好,但保水性较差,容易出现水分干旱情况;而粉土具有较好的保水性,但通气性较差,容易出现积水。

因此,在农田规划和土壤改良中,需要根据农作物生长的需要,合理调整土壤质地的比例。

二、土壤结构土壤结构是指土壤颗粒间的排列方式及其稳定性。

常见的土壤结构有团粒结构、块状结构、柱状结构和块斑结构等。

具有良好土壤结构的农田土壤对农作物的生长发育有着积极的影响。

良好的土壤结构可以增加土壤的通气性、渗水性和保水性,有利于根系的生长和养分的吸收。

此外,良好的土壤结构还能提供良好的栽培条件,促进土壤微生物的活动,有利于有机物质的分解和养分的释放。

三、土壤水分土壤水分是农田土壤中的重要组成部分,对农作物的生长和发育至关重要。

土壤中的水分又可以分为毛管水分和重力水分。

毛管水分是土壤颗粒表面附着的水分,农作物通过根系吸收。

毛管水分的含量影响土壤的保水能力和根系的吸水能力。

过少的毛管水分会导致农作物干旱,而过多的毛管水分则会导致土壤积水,影响农作物的呼吸。

重力水分是土壤颗粒间的孔隙中的水分,通过土壤的渗水性排出。

重力水分的含量影响土壤的透水性和排水性。

过少的重力水分会导致土壤干旱,而过多的重力水分则会导致土壤湿润,容易引起积水和土壤侵蚀。

农民在进行灌溉和排水时,需要根据土壤的水分状况合理调整水的供给和排除,保持土壤水分的适宜程度。

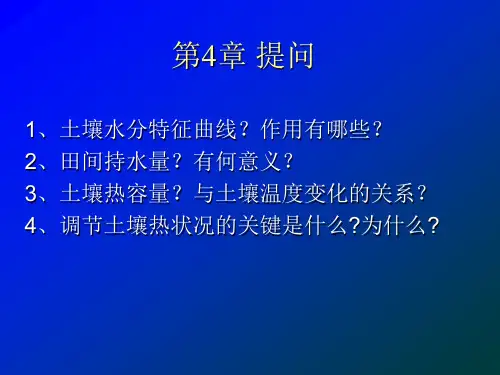

第四章土壤质地和结构土壤三相组成(一)土壤密度和容重1土壤密度:单位容积固体土粒(不包括粒间孔隙的容积)的质量,土壤密度一般取2.65g/cm3 2土壤容重:田间自然垒结状态下单位容积土体(包括土粒和孔隙)的质量或重量。

受密度和孔隙(影响更大)两方面的影响。

土壤容重的数值大小,受土壤质地、结构、有机质含量以及各种自然因素和人工管理措施的影响。

(二)土壤孔隙1土壤孔隙度:土壤中各种形状的粗细土粒集合和排列构成复杂的孔隙系统,全部孔隙容积与土体容积的百分率,称为土壤孔隙度。

2孔隙比:土壤中孔隙容积与土壤容积的比值。

孔隙比=孔隙容积/土粒容积3三相组成和孔度的测定及计算固相率=容重/密度液相率=土壤水质量/干土质量土壤含水率(体积%)=土壤含水量(质量%)x土壤容重气相率:孔隙度=1-固相率=1-容重/密度气相率=孔隙度-容积含水率土壤质地(一)随着粗细土粒中矿物组成的变化,它们的化学组成和性质也发生相应的变化。

SiO2含量随颗粒由粗到细逐渐减少,而Al2O3、Fe2O3和盐基的含量则逐渐增加,因此,细土粒中各种植物养分的含量要比粗土粒多得多。

(二)土壤的机械组成和质地1机械组成(颗粒组成):根据土壤机械分析,分别计算其各粒级的相对含量,即为机械组成(或称颗粒组成),并由此可确定土壤质地。

2土壤质地:根据机械组成划分的土壤类型。

一般分为砂土、壤土和粘土三类。

3土壤质地分类制国际质地制、美国农业部质地制、卡钦斯基质地制、中国质地制(三)不同质地土壤的肥力特点和利用改良1砂质土:具松散的土壤固相骨架,砂粒很多而粘粒很少,粒间孔隙大,降水和灌溉水容易渗入,内部排水快,但蓄水量少而蒸发失水强烈,水汽由大孔隙扩散至表土而丢失。

砂质土的毛管较粗,毛管上升水高度小,抗旱力弱。

砂质土的养分少,又因缺少粘粒和有机质而保肥性若,速效肥料易随雨水和灌溉水流失。

砂质土含水少,土温变化快,昼夜温差大。

砂质土的通气好,好气微生物活动强烈,有机质迅速分解并释放出养分,有机质累积难而其含量常较低。

土壤是矿物质、有机物、水和空气的复杂混合物。

它由多种颗粒组成,包括沙子、淤泥和粘土,按大小分类。

土壤的物理特性很重要,因为它们会影响植物的生长方式以及水和空气穿过土壤的方式。

土壤的一些物理性质包括:

质地:这是指土壤中沙子、淤泥和粘土的相对含量。

沙子含量高的土壤往往排水良好且松散,而粘土含量高的土壤往往排水不良且重。

结构:这是指土壤中颗粒的排列方式。

结构良好的土壤团聚良好,外观呈易碎或颗粒状,而结构较差的土壤则容易侵蚀和压实。

孔隙率:这是指土壤中充满空气和水的空间量。

孔隙率高的土壤排水良好,持水能力好,而孔隙率低的土壤排水不良,持水能力低。

密度:这是指每单位体积土壤的重量。

密度高的土壤致密,根系不易穿透,而密度低的土壤多孔,更容易根系生长。

pH值:这是指土壤的酸度或碱度。

pH值低于7的土壤是酸性的,而pH值高于7的土壤是碱性的。

不同的植物有不同的pH 值偏好,土壤的pH 值会影响植物养分的可用性。