中药的阴阳五行属性分类

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:6

正解中药五行(一)①中药的五味/五性/归经/趋向/药相:阴阳平衡是人类健康的保证,阴阳失衡则病生。

纠正阴阳偏颇祛疾安康之法较多,而用药则是消除疾病的重要手段。

中国医药学发展史中,神农尝百草以定药之性味归经,李时珍著《本草纲目》分脏腑定补泻,现代人通过检测药之“成分”以及人体后在血液或尿液等中的成分、浓度对各种生理指标的影响,确定药之功能,这些理论是中药学基础的翻版,是医者处方遣药之依据,为发展医学事业做出了重要的时代名词,内涵永远保持原貌。

在临床中、初学者难以掌握用药之要,医者常感祛微疾易疗、沉疴难,究其因这些理论,只重药物之性味功能而未合天地运化之机,故不能使学者了解用药之玄机,更难灵活广泛用于辨证治疗。

药者,禀天地之气而化生,与人类同存于天地间,故药人人体能同质相参,同气相求。

药之性质各异,人体依其特性去有余、补不足,从而平衡五脏六腑生克制化,序化升降气机祛疾安康。

故用药者人类运用天地运化以无寒热、合于人身阴阳气血以求阴阳平衡气血和泰,维持健康方法的体现也。

河图相生为体药之味、性、质、根、茎、吐花、果实是天地运化过程中比例的差异,体现的是所禀天之六气、地之五质的属性差异,而药之归●经●、升●降●浮●沉●则是药将其所得之天气地质施于人体后的形质运化和气机变化表现。

而它们如何合于天地运化之机作用于人体则是疏通五脏用药之真谛。

②药之五味药之五味:酸、苦、甘、辛、咸也。

五味由地之五行质而化生,木生酸、火生苦、土生甘、金生辛、水生咸。

根据同质互补规律,则酸入肝、苦入心、甘入脾、辛入肺、咸入肾而分别养●五●脏●之●体●。

洛书相胡为用五味入五脏,其功能主要体现有二:一是养●本●脏●之●阴●,即维持本脏具体之形体、组织、结构及充润其内部的血津液精髓。

二是协●助●被●克●之●脏●功●能●的完成。

③五味生克之谛:五味功能的具体表现为酸·人·肝·,酸·养·肝·脏·之阴·而·(克●土●)助·脾·之、功·能·。

五行与中药药性的对应关系分析中医药学是我国悠久医学传统的重要组成部分,其中五行理论是中医药学中的重要理论之一。

五行理论认为,天地万物都具有五行属性,即金、木、水、火、土。

这五行相互制约、相互生成,表现为五行之间的相生相克的关系。

而中药药性也是根据五行理论来归纳和总结的,不同的中药药性在临床应用中具有不同的功效和作用。

本文将分析五行与中药药性的对应关系。

一、金与中药药性的对应关系金属属性的特点是坚硬、收敛、凝聚,对应中药药性中的辛、苦和涩。

辛味化气行痰,有开发散结的作用;苦味具有泄热通便的作用;涩味能够止泻固涩。

金与中药药性的对应关系主要体现在疏散风寒、祛湿和收敛止血等方面,如金银花、黄连等中药常用于治疗感冒、湿疹等疾病。

二、木与中药药性的对应关系木属性具有生长、伸展的特点,对应中药药性中的酸和甘。

酸味具有收敛滞泻的作用,能够止血消肿;甘味具有补中益气、养阴生津的作用,对脾胃虚弱和津液不足有一定的疗效。

木与中药药性的对应关系主要表现在清热利湿、行气止痛等方面,如柴胡、防风等中药常用于治疗肝胆疾病、湿疹等疾病。

三、水与中药药性的对应关系水属性的特点是寒凉、流动,对应中药药性中的咸和苦。

咸味具有软坚散结的作用,对于软坚不通的症状有一定的改善效果;苦味具有通胃下气、燥湿止痛的作用。

水与中药药性的对应关系主要体现在清热利尿、燥湿祛湿等方面,如海藻、决明子等中药常用于治疗肾炎、水肿等疾病。

四、火与中药药性的对应关系火属性的特点是炎热、上升,对应中药药性中的辛、甘和苦。

辛味具有发散风寒、散滞止痛的作用;甘味具有补脾益气、润肺止咳的作用;苦味具有清热解毒、燥湿止痒的作用。

火与中药药性的对应关系主要表现在发散风寒、清热解毒等方面,如辣椒、芦根等中药常用于治疗感冒、痤疮等疾病。

五、土与中药药性的对应关系土属性的特点是稳定、凝聚,对应中药药性中的甘和苦。

甘味具有益中和胃、补脾生津的作用;苦味具有泻火解毒、燥湿利尿的作用。

中医五行学说的基本内容中医五行学说的基本内容中医五行学说是中国传统医学理论的重要组成部分,它是对自然界万物发展变化规律的总结和归纳,也是指导中医临床诊断和治疗的理论基础之一。

本文将从五行的概念、相生相克关系、五脏与五行、病因病机解释以及应用实例等方面进行详细介绍。

一、五行的概念五行包括金、木、水、火、土五个元素,它们代表了自然界万物发展变化的基本规律。

在中医理论中,每个元素都与一个方位、一个季节、一个颜色、一个味道以及一些具体的器官和组织等相对应。

例如:金属对应西方方位,秋季,白色,辛味,肺和大肠等。

二、相生相克关系在五行学说中,除了每个元素有自己独特的属性外,它们之间还存在着相生相克关系。

其中“生”指代一种生成关系,“克”则表示一种制约关系。

具体来说:1. 相生:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。

这种相生关系是指一个元素可以通过作用于另一个元素而促使其生成。

2. 相克:金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。

这种相克关系是指一个元素可以通过作用于另一个元素而抑制其发展。

三、五脏与五行在中医理论中,五个脏器也与五行进行了对应。

具体如下:1. 肝属木:肝主疏泄,在情志调节、气血运行等方面具有重要作用。

2. 心属火:心主神明,在血液循环、情感调节等方面具有重要作用。

3. 脾属土:脾主运化,在消化吸收、水液代谢等方面具有重要作用。

4. 肺属金:肺主呼吸,在气血交流、防御外邪等方面具有重要作用。

5. 肾属水:肾主藏精,调节水液代谢、生殖功能等方面具有重要作用。

四、病因病机解释在中医理论中,五行学说被广泛应用于病因病机的解释和诊断治疗。

例如:1. 水火不相容:水火不相容是指人体内部的阴阳失衡,导致疾病的发生。

例如:肝阳上亢、胃火炽盛等。

2. 五行失调:五行失调是指人体内部五行元素的相对比例出现偏差,导致疾病的发生。

例如:肝木不生土、肺金不制水等。

3. 八纲辨证:八纲辨证是中医诊断中最基本的分类方法,它将疾病分为寒热虚实四个方面进行辨别。

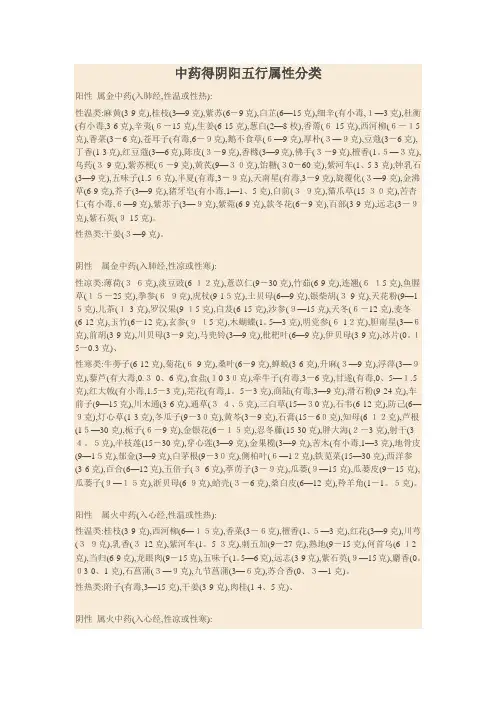

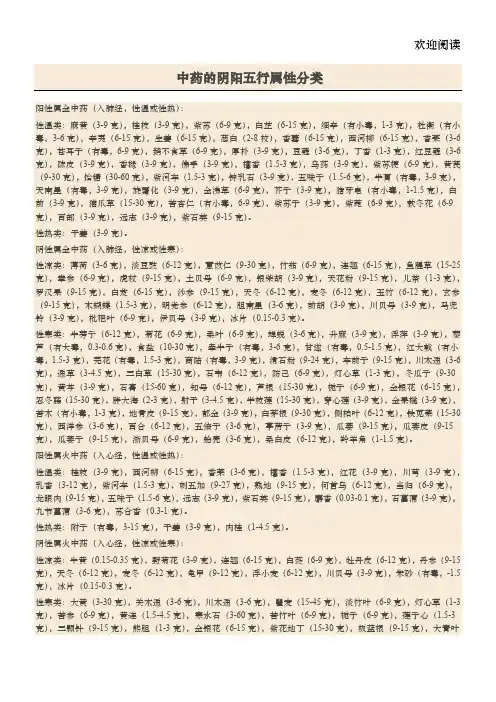

中药得阴阳五行属性分类阳性属金中药(入肺经,性温或性热):性温类:麻黄(3-9克),桂枝(3—9克),紫苏(6-9克),白芷(6—15克),细辛(有小毒,1—3克),杜衡(有小毒,3-6克),辛夷(6-15克),生姜(6-15克),葱白(2—8枚),香薷(6-15克),西河柳(6-15克),香菜(3-6克),苍耳子(有毒,6-9克),鹅不食草(6—9克),厚朴(3—9克),豆蔻(3-6克),丁香(1-3克),红豆蔻(3—6克),陈皮(3-9克),香橼(3—9克),佛手(3-9克),檀香(1。

5—3克),乌药(3-9克),紫苏梗(6-9克),黄芪(9—30克),饴糖(30-60克),紫河车(1、5-3克),钟乳石(3—9克),五味子(1.5-6克),半夏(有毒,3-9克),天南星(有毒,3-9克),旋覆化(3—9克),金沸草(6-9克),芥子(3—9克),猪牙皂(有小毒,1—1、5克),白前(3-9克),猫爪草(15-30克),苦杏仁(有小毒,6—9克),紫苏子(3—9克),紫菀(6-9克),款冬花(6-9克),百部(3-9克),远志(3-9克),紫石英(9-15克)。

性热类:干姜(3—9克)。

阴性属金中药(入肺经,性凉或性寒):性凉类:薄荷(3-6克),淡豆豉(6-12克),薏苡仁(9-30克),竹茹(6-9克),连翘(6-15克),鱼腥草(15-25克),拳参(6-9克),虎杖(9-15克),土贝母(6—9克),银柴胡(3-9克),天花粉(9—15克),儿茶(1-3克),罗汉果(9-15克),白芨(6-15克),沙参(9—15克),天冬(6-12克),麦冬(6-12克),玉竹(6-12克),玄参(9-15克),木蝴蝶(1。

5—3克),明党参(6-12克),胆南星(3—6克),前胡(3-9克),川贝母(3-9克),马兜铃(3—9克),枇杷叶(6—9克),伊贝母(3-9克),冰片(0。

15-0.3克)、性寒类:牛蒡子(6-12克),菊花(6-9克),桑叶(6-9克),蝉蜕(3-6克),升麻(3—9克),浮萍(3—9克),藜芦(有大毒,0.3-0、6克),食盐(10-30克),牵牛子(有毒,3-6克),甘遂(有毒,0、5—1.5克),红大戟(有小毒,1.5-3克),芫花(有毒,1。

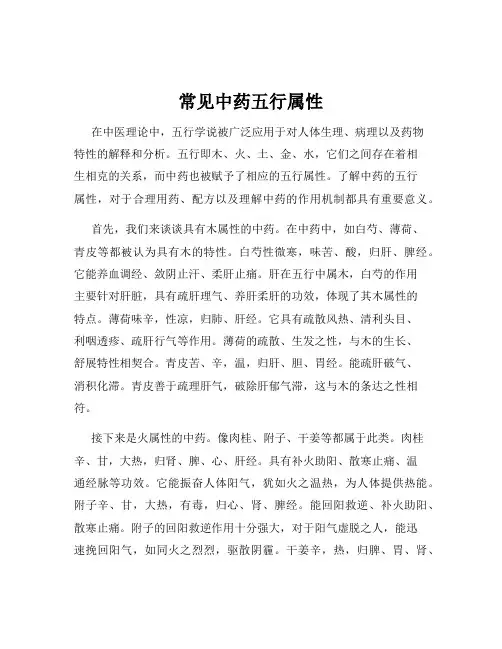

常见中药五行属性在中医理论中,五行学说被广泛应用于对人体生理、病理以及药物特性的解释和分析。

五行即木、火、土、金、水,它们之间存在着相生相克的关系,而中药也被赋予了相应的五行属性。

了解中药的五行属性,对于合理用药、配方以及理解中药的作用机制都具有重要意义。

首先,我们来谈谈具有木属性的中药。

在中药中,如白芍、薄荷、青皮等都被认为具有木的特性。

白芍性微寒,味苦、酸,归肝、脾经。

它能养血调经、敛阴止汗、柔肝止痛。

肝在五行中属木,白芍的作用主要针对肝脏,具有疏肝理气、养肝柔肝的功效,体现了其木属性的特点。

薄荷味辛,性凉,归肺、肝经。

它具有疏散风热、清利头目、利咽透疹、疏肝行气等作用。

薄荷的疏散、生发之性,与木的生长、舒展特性相契合。

青皮苦、辛,温,归肝、胆、胃经。

能疏肝破气、消积化滞。

青皮善于疏理肝气,破除肝郁气滞,这与木的条达之性相符。

接下来是火属性的中药。

像肉桂、附子、干姜等都属于此类。

肉桂辛、甘,大热,归肾、脾、心、肝经。

具有补火助阳、散寒止痛、温通经脉等功效。

它能振奋人体阳气,犹如火之温热,为人体提供热能。

附子辛、甘,大热,有毒,归心、肾、脾经。

能回阳救逆、补火助阳、散寒止痛。

附子的回阳救逆作用十分强大,对于阳气虚脱之人,能迅速挽回阳气,如同火之烈烈,驱散阴霾。

干姜辛,热,归脾、胃、肾、心、肺经。

具有温中散寒、回阳通脉、温肺化饮的作用。

干姜能温暖中焦脾胃,驱散寒邪,体现了火的温热之性。

土属性的中药中,常见的有白术、茯苓、山药等。

白术苦、甘,温,归脾、胃经。

具有健脾益气、燥湿利水、止汗、安胎等功效。

它能增强脾胃的功能,促进脾胃的运化,就像土地滋养万物一样。

茯苓甘、淡,平,归心、肺、脾、肾经。

有利水渗湿、健脾宁心的作用。

茯苓能调节体内水液代谢,使脾土得以健运。

山药味甘,性平,归脾、肺、肾经。

能补脾养胃、生津益肺、补肾涩精。

山药性质平和,能滋养脾胃,为脾胃提供滋养和支持,体现了土的敦厚、滋养之性。

金属性的中药,例如百合、麦冬、沙参等。

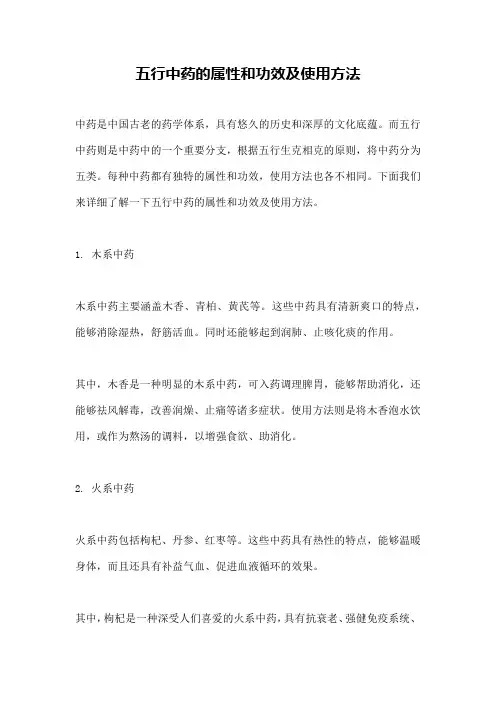

五行中药的属性和功效及使用方法中药是中国古老的药学体系,具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。

而五行中药则是中药中的一个重要分支,根据五行生克相克的原则,将中药分为五类。

每种中药都有独特的属性和功效,使用方法也各不相同。

下面我们来详细了解一下五行中药的属性和功效及使用方法。

1. 木系中药木系中药主要涵盖木香、青柏、黄芪等。

这些中药具有清新爽口的特点,能够消除湿热,舒筋活血。

同时还能够起到润肺、止咳化痰的作用。

其中,木香是一种明显的木系中药,可入药调理脾胃,能够帮助消化,还能够祛风解毒,改善润燥、止痛等诸多症状。

使用方法则是将木香泡水饮用,或作为熬汤的调料,以增强食欲、助消化。

2. 火系中药火系中药包括枸杞、丹参、红枣等。

这些中药具有热性的特点,能够温暖身体,而且还具有补益气血、促进血液循环的效果。

其中,枸杞是一种深受人们喜爱的火系中药,具有抗衰老、强健免疫系统、增强性功能等作用。

使用方法则是将枸杞泡水饮用,或与其他中药一起熬汤,以起到补气益肾、调理身体的作用。

3. 土系中药土系中药包括人参、白术、茯苓等。

这些中药属于温中补虚类,能够补益脾胃,增强体力、养颜助眠。

其中,人参是一种非常有名的土系中药,具有调节免疫系统、健脑益智、补充能量等作用。

使用方法则是将人参煮水后采用浸泡法,直接食用或调配成中药饮品,以起到神经、健脾等强身益寿的作用。

4. 金系中药金系中药包括黄连、金银花、莲子等。

这些中药具有清热解毒,宣肺理气的特点,同时还能够起到润燥、安神的作用。

其中,黄连是一种重要的金系中药,能够解毒、清热,同时还能够促进胆汁分泌,预防胆结石等疾病。

使用方法则是将黄连磨成粉末,加入熬汤中烧开,加入适量蜜糖等其它调料即可食用。

5. 水系中药水系中药包括菊花、茶叶、绿豆等。

这些中药具有清热解毒,利水补液的特点,也能够帮助清肝明目,润肺止咳。

其中,菊花是一种非常受欢迎的水系中药,能够清肝明目,利尿消肿,还能够抗炎消痰。

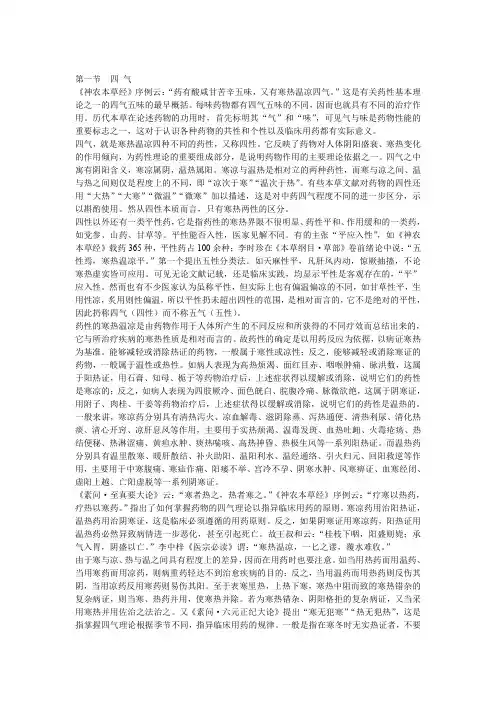

第一节四气《神农本草经》序例云:“药有酸咸甘苦辛五味,又有寒热温凉四气。

”这是有关药性基本理论之一的四气五味的最早概括。

每味药物都有四气五味的不同,因而也就具有不同的治疗作用。

历代本草在论述药物的功用时,首先标明其“气”和“味”,可见气与味是药物性能的重要标志之一,这对于认识各种药物的共性和个性以及临床用药都有实际意义。

四气,就是寒热温凉四种不同的药性,又称四性。

它反映了药物对人体阴阳盛衰、寒热变化的作用倾向,为药性理论的重要组成部分,是说明药物作用的主要理论依据之一。

四气之中寓有阴阳含义,寒凉属阴,温热属阳。

寒凉与温热是相对立的两种药性,而寒与凉之间、温与热之间则仅是程度上的不同,即“凉次于寒”“温次于热”。

有些本草文献对药物的四性还用“大热”“大寒”“微温”“微寒”加以描述,这是对中药四气程度不同的进一步区分,示以斟酌使用。

然从四性本质而言,只有寒热两性的区分。

四性以外还有一类平性药,它是指药性的寒热界限不很明显、药性平和、作用缓和的一类药,如党参、山药、甘草等。

平性能否入性,医家见解不同。

有的主张“平应入性”,如《神农本草经》载药365种,平性药占100余种;李时珍在《本草纲目·草部》卷前绪论中说:“五性焉,寒热温凉平。

”第一个提出五性分类法。

如天麻性平,凡肝风内动,惊厥抽搐,不论寒热虚实皆可应用。

可见无论文献记载,还是临床实践,均显示平性是客观存在的,“平”应入性。

然而也有不少医家认为虽称平性,但实际上也有偏温偏凉的不同,如甘草性平,生用性凉,炙用则性偏温,所以平性扔未超出四性的范围,是相对而言的,它不是绝对的平性,因此扔称四气(四性)而不称五气(五性)。

药性的寒热温凉是由药物作用于人体所产生的不同反应和所获得的不同疗效而总结出来的,它与所治疗疾病的寒热性质是相对而言的。

故药性的确定是以用药反应为依据,以病证寒热为基准。

能够减轻或消除热证的药物,一般属于寒性或凉性;反之,能够减轻或消除寒证的药物,一般属于温性或热性。

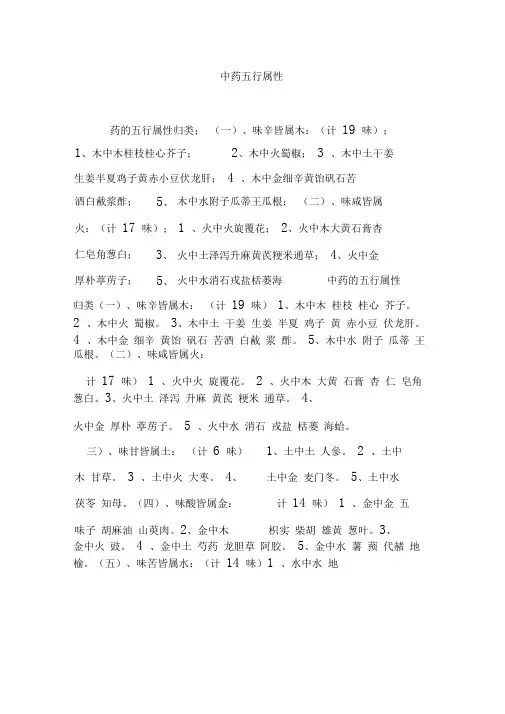

中药五行属性药的五行属性归类;(一)、味辛皆属木:(计19 味);1、木中木桂枝桂心芥子;2、木中火蜀椒;3 、木中土干姜生姜半夏鸡子黄赤小豆伏龙肝;4 、木中金细辛黄饴矾石苦酒白酨浆酢;5、木中水附子瓜蒂王瓜根;(二)、味咸皆属火:(计17 味);1 、火中火旋覆花;2、火中木大黄石膏杏仁皂角葱白;3、火中土泽泻升麻黄芪粳米通草;4、火中金厚朴葶苈子;5、火中水消石戎盐栝蒌海中药的五行属性归类(一)、味辛皆属木:(计19 味)1、木中木桂枝桂心芥子。

2 、木中火蜀椒。

3、木中土干姜生姜半夏鸡子黄赤小豆伏龙肝。

4 、木中金细辛黄饴矾石苦酒白酨浆酢。

5、木中水附子瓜蒂王瓜根。

(二)、味咸皆属火:计17 味)1 、火中火旋覆花。

2 、火中木大黄石膏杏仁皂角葱白。

3、火中土泽泻升麻黄芪粳米通草。

4、火中金厚朴葶苈子。

5 、火中水消石戎盐栝蒌海蛤。

三)、味甘皆属土:(计6 味)1、土中土人參。

2 、土中木甘草。

3 、土中火大枣。

4、土中金麦门冬。

5、土中水茯苓知母。

(四)、味酸皆属金:计14 味)1 、金中金五味子胡麻油山萸肉。

2、金中木枳实柴胡雄黄葱叶。

3、金中火豉。

4 、金中土芍药龙胆草阿胶。

5、金中水薯蓣代赭地榆。

(五)、味苦皆属水:(计14 味)1 、水中水地黄。

2、水中木 黄芩 薤白 麻黄 栀子 韭叶 牡丹皮。

3、水中火 黄连 芒硝 硝石 栗子。

4、水中土 白术 苦参。

5、水中金 竹叶。

试论《辅行诀》医方所用中药药物之阴阳五行 属性为使《辅行诀》卷中的方药,能早日按先贤陶隐居所阐 述的“阴阳五行药理”用于临床,笔者把尚未研究完成的内容 提前公之于众,冀能给对《破解〈汤液经法图〉 》一文感兴 趣的观者一点启发吧。

个人的能力毕竟有限,众人拾柴火焰 才高啊! .一、五行药物汇总:(计 80 味,黑体字为诸药之精)一)、味辛皆属木: (计 17 味) '1 、木中木 桂 羊肝 (肉 桂枝 桂心)。

[转载]《破解《汤液经法图》》全文03_草山湖卷五中药药物五行属性归类分析阴阳五行学说是中国古典哲学之核心,是商周乾坤图经之核心,是中华易学之核心,是中华医药学之核心。

一句话,讲中国哲学就离不开阴阳五行学说,讲中华易学就离不开阴阳五行学说讲中华医药就更离不开阴阳五行学说。

中华医学之核心乃阴阳五行是也,中华药学之核心仍阴阳五行是也,故谢松龄在《天人象:阴阳五行学说史导论·人象》中曰:“草石药物亦无不具阴阳五行之性,服药也是〈输入〉阴阳五行,盖可调阴阳、顺五行者,惟阴阳五行而已。

对此,谢遐龄博士曾提出十分动人而精辟的见解:〈服中药,不是服其中的化学成分,而是服其中的阴阳五行。

〉”(山东文艺出版社1997年4月版)谢氏兄弟之说是对“中药药物五行属性归类法”的最好之诠释。

“中药五行属性”已随历史而逝,远离中药学矣,远离中医学矣,远离中医药界矣。

笔者认为,破解“汤液经法”,解析《汤液经》医方遗存——《辅行诀脏腑用药法要》之组方法则,必须将《辅行诀》中94个医方所用70味中药进行五行属性归类,实行医药同理、同义、同法,才能真正破解《辅行诀》之组方法则。

如何将70味中药乃至将现在常用的中药进行五行属性归类,首先要将《辅行诀》书中所载,以五行属性分类的二十五味药精之五行本义,和它与中药之五味、五色、五气、归经、功效等联系起来分析,并将之作为突破口,用以“中药药物五行属性归类”之准绳(法),以期管窥《桐君采药录》之药物属性体系。

⑴药物五行属性归类法分析第一《辅行诀》(以下简称《法要》)曰:“经云:在天成象,在地成形,天有五气,化生五味,五味之变,不可胜数。

今者约列二十五种,以明五行互含之迹,以明五味变化之用,如左:味辛皆属木,桂为之主,椒为火,姜为土,细辛为金,附子为水。

味咸皆属火,旋覆【花】为之主,大黄为木,泽泻为土,厚朴为金,硝石为水。

味甘皆属土,人参为之主,甘草为木,大枣为火,麦冬为金,茯苓为水。

中医药常识与化学中医药自古以来就是我国传统医学的重要组成部分,具有悠久的历史和丰富的经验。

中医药的理论体系包括阴阳五行、气血津液等,而其疗效主要通过药物调理、针灸、推拿等方式实现。

在现代化的医疗领域,中医药也得到了越来越多的认可和应用。

本文将结合中医药的常识以及与化学相关的知识,探讨中医药与化学之间的联系,以及中医药在化学领域的应用。

中医药常识包括药材的分类、药性、归经、主治等方面的知识。

中药一般可以分为草药、矿物药、动物药等。

药性是指药物的属性,包括寒热温凉等,不同的药性适用于不同的病症。

归经是指药物对人体的作用部位,不同的药物会归属于不同的经脉。

而主治则是指药物所能治疗的疾病,每种药物都有其擅长的治疗范围。

这些中医药常识是中医学习的基础,对于了解中医药的功效和作用机理非常重要。

化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的科学。

在中医药中,很多药物的起效成分都是化学物质。

通过现代科学技术的手段,可以对中药进行化学成分的分析和提取,帮助人们更好地理解中药的药效。

比如黄连素是中药黄连的主要有效成分,它具有抗菌、抗炎等作用。

利用化学方法提取和研究黄连素,有助于进一步探究黄连的药理作用机制,也为中医药现代化发展提供了技术支持。

中医药和化学之间的联系不仅表现在药物研究领域,还体现在药剂学、药理学等方面。

药剂学是指药物的制剂研究,其中不仅包括药物的提取、纯化过程,还包括药物的配伍、炮制等技术。

化学的知识在药剂学中发挥着重要作用,可以帮助药剂师更好地掌握药物的性质和变化规律,确保药物的质量和安全性。

药理学是研究药物在体内的作用机理和药效的学科,常常需要借助化学技术来解析药物在机体内的作用途径。

此外,中医药的现代化也离不开化学技术的支持。

传统中医药的炮制工艺需要借助化学技术的帮助,比如萃取、提纯、分离等过程都离不开化学的原理。

而现代中药制剂的研发也广泛应用了化学技术,从中药注射液到中药片、颗粒,都需要经过化学分析、化学制剂等环节。

略谈中药材的五行属性中药材中用途最为广泛的一味药,当非甘草莫属。

甘草色黄、味甘、入脾胃经、调和诸药,这都是土的典型属性。

同为属土的典型药材还有茯苓与白术。

但三者却存在着很大的区别。

甘草的药性,据《用药法象》:“其性能缓急,而又协和诸药,使之不争,故热药得之缓其热,寒药得之缓其寒,寒热相杂者,用之得其平”。

所以历来甘草以调和诸药为主要用途。

中医药是建立在阴阳五行基础上的,故每一味药皆有其阴阳五行之属性。

从五行分析,甘草属土,我认为此土为辰戌丑未,得土性之全象。

十二地支中,分木、火、金、水四方,寅卯辰东方、巳午未火方、申酉戌金方、亥子丑水方。

土无定方,辰戌丑未为四方之余气。

甘草之性,为每一方的归宿及转化阶段。

比如巳午未火方,甘草属未,化火为热土,故“热药得之缓其热”;亥子丑水方,甘草属丑,化水为寒土,故“寒药得之缓其寒”。

这就是“能缓急”,即缓和药性之烈。

为什么需要甘草来转化?药性太烈,则易成对抗之势。

只有转化到温厚之处,才能在不经意间就将偏枯之处调整过来。

如同对待犯错误的孩子,斥骂有可能会造成逆反心理,温和的教导有时更有利于改正错误。

同样还是那些道理,换一个方式说,效果就完全不一样。

同理,在中药中,甘草作用之一是缓和药性。

甘草的另一个作用是“协和诸药,使之不争”。

如同一个团队,各人单打独斗,终究不能发挥到最大效应,甚至相互妨碍;每个人各发挥所长,配合得当,就形成了合力。

再往深里想一想,一个团体之中,谁有能力起到调和作用?必定是领导。

所以土是天然的君王之象,这也是中国古代帝王选择以黄为正色的原因所在。

从土为君象,也可以由此推知作为一个成熟政府的基本职能,不是一天到晚想着干点什么业绩,更重要的是调和作用。

调和什么?民族与社会团体之间的矛盾,社会发展之阻碍,民心所向之症结…诸如此类社会不调和之处。

再想得远一点,自然界与黄金差不多的贵金属众多,为什么世界各个不同的民族,皆不约而同地选择黄金为价值的主要载体?我看与黄金得其正色有关。

药分五部—中药众多,五行统括

五类药并不仅仅是单薄的五个药,它们对应的是五行(木火水金土)、五方(东西南北中)。

由这五个药,会牵带出很多的药。

掌握中药,也要提纲挚领地来。

第一类是“桑之属”,木部方药,以桑为核心,主要是治风的;第二类是“桂之属”,桂枝、肉桂什么的,火部方药,主要是温热类的;第三类是“石膏之属”,金部方药,在这一部里面我们主要讲一些寒凉药;第四个是“地黄之属”,生地、熟地之类,为水部方药,主要是滋补类的。

第五个是“术之属”,土部方药,为健运类的。

我们常用的方药,都将围绕着五类药来展开。

中药书籍,有的是按草木、金石、动物药来分类的,如《本草纲目》,这种分类的优点是可以把某一个药讲透,比如讲到桑,可以把桑叶、桑皮、桑甚放在一起讲清楚;缺点是难以将同类功效的药全部放在一起讲。

有的是按发表之药、攻里之药、温补之药、寒凉之药等等来分类,如《本草求真》,这样分类太细,就容易造成割裂。

传统的讲法是师门传授,没有条条框框,往往想到哪里就讲到哪里,这样讲才灵动。

常见中药之五行属性

一)、味辛皆属木:(计19味)

1、木中木肉桂桂枝桂心芥子。

2、木中火蜀椒。

3、木中土干姜生姜半夏鸡子黄赤小豆伏龙肝、党参。

4、木中金细辛黄饴矾石苦酒白酨浆酢。

5、木中水附子瓜蒂王瓜根。

(二)、味咸皆属火:(计17味)

1、火中火旋覆花。

2、火中木大黄石膏杏仁皂角葱白。

3、火中土泽泻升麻黄芪粳米通草。

4、火中金厚朴葶苈子。

5、火中水消石戎盐栝蒌海蛤。

(三)、味甘皆属土:(计6味)

1、土中土人參。

2、土中木甘草。

3、土中火大枣。

4、土中金麦冬。

5、土中水茯苓知母。

(四)、味酸皆属金:(计14味)

1、金中金五味子胡麻油山萸肉。

2、金中木枳实柴胡雄黄葱叶。

3、金中火豉。

4、金中土芍药龙胆草阿胶。

5、金中水薯蓣代赭地榆。

(五)、味苦皆属水:(计14味)

1、水中水地黄。

2、水中木黄芩薤白麻黄栀子韭叶牡丹皮。

3、水中火黄连芒硝硝石栗子。

4、水中土白术苦参。

5、水中金竹叶。

中药的阴阳五行属性分类阳性属金中药(入肺经,性温或性热):性温类:麻黄(3-9克),桂枝(3-9克),紫苏(6-9克),白芷(6-15克),细辛(有小毒,1-3克),杜衡(有小毒,3-6克),辛夷(6-15克),生姜(6-15克),葱白(2-8枚),香薷(6-15克),西河柳(6-15克),香菜(3-6克),苍耳子(有毒,6-9克),鹅不食草(6-9克),厚朴(3-9克),豆蔻(3-6克),丁香(1-3克),红豆蔻(3-6克),陈皮(3-9克),香橼(3-9克),佛手(3-9克),檀香(1.5-3克),乌药(3-9克),紫苏梗(6-9克),黄芪(9-30克),饴糖(30-60克),紫河车(1.5-3克),钟乳石(3-9克),五味子(1.5-6克),半夏(有毒,3-9克),天南星(有毒,3-9克),旋覆化(3-9克),金沸草(6-9克),芥子(3-9克),猪牙皂(有小毒,1-1.5克),白前(3-9克),猫爪草(15-30克),苦杏仁(有小毒,6-9克),紫苏子(3-9克),紫菀(6-9克),款冬花(6-9克),百部(3-9克),远志(3-9克),紫石英(9-15克)。

性热类:干姜(3-9克)。

阴性属金中药(入肺经,性凉或性寒):性凉类:薄荷(3-6克),淡豆豉(6-12克),薏苡仁(9-30克),竹茹(6-9克),连翘(6-15克),鱼腥草(15-25克),拳参(6-9克),虎杖(9-15克),土贝母(6-9克),银柴胡(3-9克),天花粉(9-15克),儿茶(1-3克),罗汉果(9-15克),白芨(6-15克),沙参(9-15克),天冬(6-12克),麦冬(6-12克),玉竹(6-12克),玄参(9-15克),木蝴蝶(1.5-3克),明党参(6-12克),胆南星(3-6克),前胡(3-9克),川贝母(3-9克),马兜铃(3-9克),枇杷叶(6-9克),伊贝母(3-9克),冰片(0.15-0.3克)。

阳性属金中药(入肺经,性温或性热):性温类:麻黄(3-9克),桂枝(3-9克),紫苏(6-9克),白芷(6-15克),细辛(有小毒,1-3克),杜衡(有小毒,3-6克),辛夷(6-15克),生姜(6-15克),葱白(2-8枚),香薷(6-15克),西河柳(6-15克),香菜(3-6克),苍耳子(有毒,6-9克),鹅不食草(6-9克),厚朴(3-9克),豆蔻(3-6克),丁香(1-3克),红豆蔻(3-6克),陈皮(3-9克),香橼(3-9克),佛手(3-9克),檀香(克),乌药(3-9克),紫苏梗(6-9克),黄芪(9-30克),饴糖(30-60克),紫河车(克),钟乳石(3-9克),五味子(克),半夏(有毒,3-9克),天南星(有毒,3-9克),旋覆化(3-9克),金沸草(6-9克),芥子(3-9克),猪牙皂(有小毒,克),白前(3-9克),猫爪草(15-30克),苦杏仁(有小毒,6-9克),紫苏子(3-9克),紫菀(6-9克),款冬花(6-9克),百部(3-9克),远志(3-9克),紫石英(9-15克)。

性热类:干姜(3-9克)。

阴性属金中药(入肺经,性凉或性寒):性凉类:薄荷(3-6克),淡豆豉(6-12克),薏苡仁(9-30克),竹茹(6-9克),连翘(6-15克),鱼腥草(15-25克),拳参(6-9克),虎杖(9-15克),土贝母(6-9克),银柴胡(3-9克),天花粉(9-15克),儿茶(1-3克),罗汉果(9-15克),白芨(6-15克),沙参(9-15克),天冬(6-12克),麦冬(6-12克),玉竹(6-12克),玄参(9-15克),木蝴蝶(克),明党参(6-12克),胆南星(3-6克),前胡(3-9克),川贝母(3-9克),马兜铃(3-9克),枇杷叶(6-9克),伊贝母(3-9克),冰片(克)。

性寒类:牛蒡子(6-12克),菊花(6-9克),桑叶(6-9克),蝉蜕(3-6克),升麻(3-9克),浮萍(3-9克),藜芦(有大毒,克),食盐(10-30克),牵牛子(有毒,3-6克),甘遂(有毒,克),红大戟(有小毒,克),芫花(有毒,克),商陆(有毒,3-9克),滑石粉(9-24克),车前子(9-15克),川木通(3-6克),通草(克),三白草(15-30克),石韦(6-12克),防己(6-9克),灯心草(1-3克),冬瓜子(9-30克),黄芩(3-9克),石膏(15-60克),知母(6-12克),芦根(15-30克),栀子(6-9克),金银花(6-15克),忍冬藤(15-30克),胖大海(2-3克),射干(克),半枝莲(15-30克),穿心莲(3-9克),金果榄(3-9克),苦木(有小毒,1-3克),地骨皮(9-15克),郁金(3-9克),白茅根(9-30克),侧柏叶(6-12克),铁苋菜(15-30克),西洋参(3-6克),百合(6-12克),五倍子(3-6克),葶苈子(3-9克),瓜蒌(9-15克),瓜蒌皮(9-15克),瓜蒌子(9-15克),浙贝母(6-9克),蛤壳(3-6克),桑白皮(6-12克),羚羊角(克)。

阳性属火中药(入心经,性温或性热):性温类:桂枝(3-9克),西河柳(6-15克),香菜(3-6克),檀香(克),红花(3-9克),川芎(3-9克),乳香(3-12克),紫河车(克),刺五加(9-27克),熟地(9-15克),何首乌(6-12克),当归(6-9克),龙眼肉(9-15克),五味子(克),远志(3-9克),紫石英(9-15克),麝香(克),石菖蒲(3-9克),九节菖蒲(3-6克),苏合香(克)。

性热类:附子(有毒,3-15克),干姜(3-9克),肉桂(克)。

阴性属火中药(入心经,性凉或性寒):性凉类:牛黄(克),野菊花(3-9克),连翘(6-15克),白蔹(6-9克),牡丹皮(6-12克),丹参(9-15克),天冬(6-12克),麦冬(6-12克),龟甲(9-12克),浮小麦(6-12克),川贝母(3-9克),朱砂(有毒,克),冰片(克)。

性寒类:大黄(3-30克),关木通(3-6克),川木通(3-6克),瞿麦(15-45克),淡竹叶(6-9克),灯心草(1-3克),苦参(6-9克),黄连(克),寒水石(3-60克),苦竹叶(6-9克),栀子(6-9克),莲子心(克),三颗针(9-15克),熊胆(1-3克),金银花(6-15克),紫花地丁(15-30克),板蓝根(9-15克),大青叶(9-15克),绿豆(20-100克),穿心莲(3-9克),犀角(1-2克),水牛角(15-30克),地黄(9-15克),紫草(6-9克),西瓜(2-3斤鲜食),郁金(3-9克),桑椹(9-15克),百合(6-12克),浙贝母(6-9克),天竺黄(3-9克),磁石(9-30克),玳瑁(3-6克),珍珠(克),珍珠母(9-24克),石决明(9-30克),赭石(9-30克)。

阳性属土中药(入脾经,性温或性热):性温类:紫苏(6-9克),防风(6-15克),生姜(6-15克),苍术(3-9克),厚朴(3-9克),豆蔻(3-6克),砂仁(3-6克),草豆蔻(3-6克),草果(3-6克),荜澄茄(克),丁香(1-3克),花椒(3-6克),肉豆蔻(3-9克),红豆蔻(3-6克),八角茴香(3-6克),陈皮(3-9克),香橼(3-9克),佛手(3-9克),降香(9-15克),沉香(克),川木香(3-9克),木香(3-6克),檀香(克),乌药(3-9克),紫苏梗(6-9克),甘松(3-6克),玫瑰花(3-6克),山楂(6-12克),神曲(6-15克),阿魏(克),延胡索(3-9克),莪术(6-9克),姜黄(3-9克),泽兰(6-12克),伏龙肝(15-30克),木瓜(6-9克),伸筋草(9-12克),白术(6-12克),黄芪(9-30克),白扁豆(9-15克),大枣(6-15克),饴糖(30-60克),刺五加(9-27克),羊肉(30-100克),当归(6-9克),龙眼肉(9-15克),益智仁(3-9克),补骨脂(6-9克),菟丝子(6-12克),锁阳(6-9克),仙茅(有毒,3-9克),海螵蛸(6-9克),松花粉(3-6克),半夏(有毒,3-9克),天南星(有毒,3-9克),旋覆化(3-9克),麝香(克),苏合香(克),芜荑(3-9克)。

性热类:附子(有毒,3-15克),干姜(3-9克),肉桂(克),吴茱萸(有小毒,克),高良姜(3-6克)。

阴性属土中药(入脾经,性凉或性寒):性凉类:葛根(9-15克),薏苡仁(9-30克),冬瓜皮(9-30克),西瓜皮(12-21克),茵陈(6-15克),马鞭草(6-9克),土贝母(6-9克),山慈姑(3-9克),天花粉(9-15克),罗汉果(9-15克),黄瓜(300-500克鲜食),枳壳(3-9克),枳实(3-9克),白芍(6-15克),明党参(6-12克),胆南星(3-6克),冰片(克)。

性寒类:升麻(3-9克),红大戟(有小毒,克),芫花(有毒,克),商陆(有毒,3-9克),杨树花(50-100克),积雪草(15-30克),黄芩(3-9克),黄连(克),白鲜皮(6-9克),侧柏叶(6-12克),地龙(6-9克)。

阳性属木中药(入肝经,性温或性热):性温类:防风(6-15克),苍术(3-9克),小茴香(3-6克),八角茴香(3-6克),青皮(3-9克),香橼(3-9克),佛手(3-9克),降香(9-15克),荔枝核(6-9克),玫瑰花(3-6克),娑罗子(3-9克),山楂(6-12克),青果(6-9克),红花(3-9克),川芎(3-9克),延胡索(3-9克),莪术(6-9克),姜黄(3-9克),皂角刺(3-9克),乳香(3-12克),鸡血藤(9-15克),泽兰(6-12克),月季花(克),五灵脂(6-9克),夏天无(6-12克),莲房(6-9克),三七(3-9克),伏龙肝(15-30克),五加皮(6-9克),木瓜(6-9克),伸筋草(9-12克),海风藤(6-12克),千年健(6-9克),虎骨(3-6克),徐长卿(3-12克),熟地(9-15克),何首乌(6-12克),当归(6-9克),鹿茸(1-2克),鹿角(6-15克),鹿角胶(3-6克),巴戟天(3-9克),骨碎补(3-9克),狗脊(6-12克),续断(9-15克),杜仲(6-9克),菟丝子(6-12克),淫羊藿(3-9克),韭菜子(3-9克),仙茅(有毒,3-9克),沙苑子(9-15克),覆盆子(6-12克),山茱萸(6-12克),海马(3-9克),松花粉(3-6克),天南星(有毒,3-9克),猫爪草(15-30克),蜈蚣(有毒,克),蒺藜(有小毒,6-9克),九节菖蒲(3-6克)。

性热类:肉桂(克),吴茱萸(有小毒,克)。

阴性属木中药(入肝经,性凉或性寒):性凉类:薄荷(3-6克),连钱草(9-30克),茵陈(6-15克),鸡骨草(15-30克),菊花(6-9克),车前子(9-15克),决明子(9-15克),青葙子(9-15克),密蒙花(3-9克),牛黄(克),蛇胆(1-2克),野菊花(3-9克),马鞭草(6-9克),拳参(6-9克),虎杖(9-15克),山慈姑(3-9克),牡丹皮(6-12克),水红花子(15-30克),益母草(50-100克),丹参(9-15克),穿山甲(6-9克),赤芍(6-12克),茺蔚子(6-9克),鸡冠花(6-12克),地榆(9-15克),白芨(6-15克),断血流(3-15克),白芍(6-15克),羊肝(6-50克),鳖甲(9-24克),龟甲(9-12克),女贞子(3-9克),木蝴蝶(克),明党参(6-12克),胆南星(3-6克),牡蛎(9-30克),钩藤(3-12克),罗布麻叶(6-12克)。

性寒类:桑叶(6-9克),蝉蜕(3-6克),蔓荆子(3-6克),柴胡(3-9克),食盐(10-30克),胆矾(有毒,克),车前草(9-15克),金钱草(15-60克),龙胆(3-6克),苦参(6-9克),秦皮(6-12克),胡黄连(3-9克),青叶胆(9-15克),积雪草(15-30克),黄连(克),夏枯草(9-15克),三颗针(9-15克),熊胆(1-3克),功劳木(9-15克),蒲公英(9-15克),紫花地丁(15-30克),青黛(克),马齿苋(6-15克),半枝莲(15-30克),爵床(6-30克),天葵子(9-15克),委陵菜(9-15克),犀角(1-2克),水牛角(15-30克),地黄(9-15克),地骨皮(9-15克),紫草(6-9克),白薇(6-9克),青蒿(6-9克),川楝子(有小毒,6-9克),预知子(3-9克),郁金(3-9克),凌霄花(6-9克),侧柏叶(6-12克),墨旱莲(6-12克),茜草(6-9克),桑椹(9-15克),椿皮(6-9克),天竺黄(3-9克),昆布(6-12克),海藻(6-12克),磁石(9-30克),羚羊角(克),玳瑁(3-6克),珍珠(克),珍珠母(9-24克),石决明(9-30克),地龙(6-9克),赭石(9-30克)。