曙二区东杜家台油藏剩余油分布及控制因素分析

- 格式:doc

- 大小:3.91 MB

- 文档页数:42

曙二区东部杜家台油层沉积微相研究摘要:曙二区东部杜家台油藏地质条件复杂,通过对该块开展精细油藏描述,对沉积特征及区域构造等进行再认识,指出该断块岩石学特征,做出单井相分析,指出微相类型并进行描述,为进一步分析该块沉积微相打下良好基础。

关键词:二区东;沉积特征;沉积微相;油水运动Abstract: the two countries DuGuTai reservoir area east complex geological conditions, to carry out the piece by fine reservoir description, the sedimentary characteristics and the regional structure of know again, pointed out that the broken rock learn features, and make the single well phase analysis, and points out that the phase type and then describe, for further analysis of the piece of sedimentary microfacies and lay the good foundation.Keywords: two area east; Sedimentary characteristics; Sedimentary microfacies; Oil and water sports中图分类号:TE357 文献标识码:A文章编号:前言沉积微相研究是精细油藏描述研究内容之一。

开发阶段储层沉积相的研究已从亚相细分到微相研究,研究单个砂体微相即成因类型,对油水层进行细分沉积相研究,为揭示油层的非均质性、掌握油水运动规律及剩余油分布特点、预测砂体的分布特征及提高油气的采收率具有特别重要的意义。

特高含水期油藏剩余油分布规律及控制因素研究的开题报

告

本文旨在研究特高含水期油藏剩余油分布规律及其控制因素,以提高油田开采效率和经济效益。

首先,我们将对特高含水期油藏的形成原因和特点进行简单的介绍。

特高含水期油藏指的是油藏中地下水含量超过80%的油藏,由于含水量高,使得采油难度大,开采效率低下,成为当前油田开采面临的主要问题之一。

接着,我们将对特高含水期油藏的剩余油分布规律进行研究,探究剩余油的储量和分布情况。

在研究过程中,我们将采用岩石力学、渗流力学和油气成藏方面的知识对其剩余油分布规律进行研究,并借助现代化的科研工具和技术手段实现对该过程的模拟和计算。

然后,我们将研究特高含水期油藏剩余油分布规律的控制因素,探究造成油藏剩余油分布不均匀的原因。

在研究过程中,我们将结合油藏成因、流体力学和地质构造等方面的知识,分析驱动剩余油分布的原因及其机制,并且探讨剩余油分布规律的因素之间的相互作用关系和重要性。

最后,我们将分析上述研究结果,总结控制特高含水期油藏剩余油分布规律的关键因素,并提出针对性的对策和建议,以提高油藏开采效率和经济效益。

综上所述,本文将探究特高含水期油藏剩余油分布规律及其控制因素,是研究在效率和效益方面具有很高研究价值的课题。

齐9-欢50杜家台油藏剩余油分布规律研究摘要:齐9-欢50杜家台油藏经过多年的注水开发和多次平面、纵向调整,目前已进入快速递减阶段,地质条件逐年变差,可动用储量越来越少,剩余油分布极为复杂,开发难度逐年增加。

在对该块地质特征和开发状况的认识和研究的基础上,本文结合动、静态资料,详细分析了研究区块的剩余油分布规律及控制因素,揭示了沉积微相及井网等对剩余油的控制作用,并根据剩余油分布规律提出下步挖潜对策。

关键词:杜家台注水开发剩余油控制因素挖潜齐9~欢50断块位于欢北杜家台中部,含油面积6.95km2,石油地质储量635×104t。

该块杜家台油层油藏埋深–2275m~2750m,平均孔隙度14%,平均渗透率71.2×103 。

区块于1975年开始勘探,1977年先后对齐9、欢11、欢50井进行了试油试采,获得高产工业油气流。

1980年按照500m井距基础井网部署并投产油井17口,投转注水井2口,实现了早期注水开发,形成了该块的基础井网。

根据油田注水开发的需要于1980年底编制了350m井网加密调整方案,到1986年12月全块共投产油水井34口,油井27口,投注水井1口,转注6口,完善井区的注采井网。

89年在齐9块实施小井距加密实验,投产油井9口,注水井1口,转注水井4口。

93年在欢50块进行200m井距加密调整,投产油井20口,转注水井3口,进一步完善了内部注采井网。

96年到2004年先后在欢50块和4-14块进行扩边部署油井13口,注水井3口。

截止到1999年底,区块注水井注不进全部停注,2001~2003年恢复3口井注水,从2003年底开始,区块全面停注。

2010年底又逐步恢复该区块的注水,经过6年的停注,油水已经重新分布。

截止2010年,采出程度达到24.27%,综合含水72.5%,开发效果逐渐变差。

目前开发过程存在问题:(1)边部注采井网不完善,平面上边部油井难以见到注水效果。

剩余油形成与分布的控制因素摘要:剩余油研究是高含水油田面临的重大课题,是实现“稳油控水”目标的重要手段。

剩余油形成与分布的控制因素极其复杂,可分宏观因素和微观因素进行研究,宏观因素总的可归结为两类:地质因素和开发因素。

其中地质因素是客观的、内在的主要矛盾;开发因素是主观的、外在的次要矛盾,二者相互作用导致剩余油分布的复杂化和多样化。

地质因素的构造条件、沉积微相类型及储层非均质差异,开发因素方面的注采系统的完善程度注采关系和井网布井、生产动态等在剩余油形成与分布中起了主要作用。

通过对剩余油控制因素的详尽分析,指出其宏观和微观分布特征和区域,对进一步提高剩余油研究水平有较强的借鉴意义。

关键字:剩余油微构造非均质井网前言:剩余油一般是指油藏开发中后期任何时刻未采出的石油。

即二次采油末油田处于高含水期时剩余在储层中的原油。

油藏一经投入开发,影响剩余油产生的因素便应运而生。

目前世界石油采收率平均为33%左右,67%的石油储量仍然剩余在地下油藏中,也就是说,能够采出的石油只占总储量的极小部分。

这种现状客观上是由油藏本身的地质条件决定的,它是影响剩余油形成的最主要因素;而影响剩余油产生的另外一个重要因素——开发条件,除受当时的技术、经济条件等客观因素制约外,带有较强的主观性质。

这种主观性表现在对地质情况的认识程度上。

油田开发中后期可供勘探的领域已非常有限,因此剩余油研究是高含水油田面临的重大课题。

对剩余油的研究,应从地质和开发两方面人手,从宏观和微观两个层面进行研究。

1宏观控制因素1.1地质条件所谓地质条件,是指储层本身表现出的物理、化学特征。

从沉积物开始沉积到油气运移、聚集成藏,以及成藏后期的改造、破坏作用的全过程。

1.1.1构造条件构造条件分为油层微构造和封闭断层条件。

油层微构造和封闭断层对剩余油形成天然屏障。

(1)所谓油层微构造是指在总的油田构造背景上,油层本身的微细起伏变化所显示的构造特征,其幅度和范围均很小。

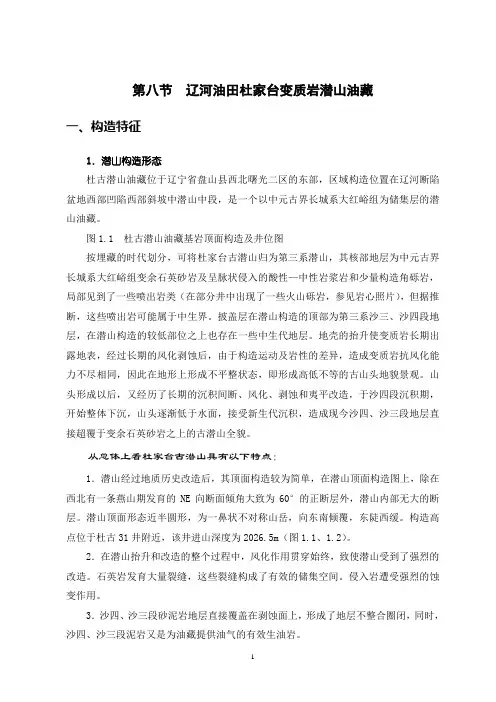

第八节辽河油田杜家台变质岩潜山油藏一、构造特征1.潜山构造形态杜古潜山油藏位于辽宁省盘山县西北曙光二区的东部,区域构造位置在辽河断陷盆地西部凹陷西部斜坡中潜山中段,是一个以中元古界长城系大红峪组为储集层的潜山油藏。

图1.1 杜古潜山油藏基岩顶面构造及井位图按埋藏的时代划分,可将杜家台古潜山归为第三系潜山,其核部地层为中元古界长城系大红峪组变余石英砂岩及呈脉状侵入的酸性—中性岩浆岩和少量构造角砾岩,局部见到了一些喷出岩类(在部分井中出现了一些火山砾岩,参见岩心照片),但据推断,这些喷出岩可能属于中生界。

披盖层在潜山构造的顶部为第三系沙三、沙四段地层,在潜山构造的较低部位之上也存在一些中生代地层。

地壳的抬升使变质岩长期出露地表,经过长期的风化剥蚀后,由于构造运动及岩性的差异,造成变质岩抗风化能力不尽相同,因此在地形上形成不平整状态,即形成高低不等的古山头地貌景观。

山头形成以后,又经历了长期的沉积间断、风化、剥蚀和夷平改造,于沙四段沉积期,开始整体下沉,山头逐渐低于水面,接受新生代沉积,造成现今沙四、沙三段地层直接超覆于变余石英砂岩之上的古潜山全貌。

从总体上看杜家台古潜山具有以下特点:1.潜山经过地质历史改造后,其顶面构造较为简单,在潜山顶面构造图上,除在西北有一条燕山期发育的NE向断面倾角大致为60°的正断层外,潜山内部无大的断层。

潜山顶面形态近半圆形,为一鼻状不对称山岳,向东南倾覆,东陡西缓。

构造高点位于杜古31井附近,该井进山深度为2026.5m(图1.1、1.2)。

2.在潜山抬升和改造的整个过程中,风化作用贯穿始终,致使潜山受到了强烈的改造。

石英岩发育大量裂缝,这些裂缝构成了有效的储集空间。

侵入岩遭受强烈的蚀变作用。

3.沙四、沙三段砂泥岩地层直接覆盖在剥蚀面上,形成了地层不整合圈闭,同时,沙四、沙三段泥岩又是为油藏提供油气的有效生油岩。

2.潜山内幕构造研究(1)潜山发育史:在对36口新\老井的录井和测井资料分析的基础上,重新绘制了杜古潜山顶面构造图(图1.1)。

杜229断块超稠油油藏剩余油分布研究的开题报告开题报告题目:杜229断块超稠油油藏剩余油分布研究1. 研究背景近年来,随着世界对能源的需求量不断增加,石油资源逐渐枯竭,人们开始关注油藏更深层次的开发。

目前,我国拥有大量的超稠油油藏资源,但超稠油油藏的勘探开发仍面临着诸多技术难题。

因此,对超稠油油藏进行深入研究,探索剩余油分布规律,对超稠油油藏的开发具有重要意义。

2. 研究目的和意义本研究旨在通过地质调查、物性测试及流体力学分析等手段,深入研究杜229断块超稠油油藏的剩余油分布规律,为超稠油油藏的开发提供科学依据。

本研究的意义主要有以下几个方面:1)对于超稠油油藏的勘探开发提供理论支撑和技术方法,能够有效提高油藏开发效率。

2)为超稠油油藏开发提供更为准确的地质和物性数据,为精细化开发提供有力依据。

3)本研究的成果可为相关领域相关学者提供参考,推动超稠油油藏的研究发展。

3. 研究内容和方法3.1 研究内容本研究的研究内容主要包括以下方面:1)对杜229断块超稠油油藏进行地质调查和采集岩心样品,分析岩石组成和物性特征。

2)对岩心样品进行物性测试,包括孔隙度、渗透率、比表面积、孔径分布等。

3)通过实验室模拟,研究超稠油在岩石孔隙中的流动规律。

4)分析超稠油在岩石孔隙中的分布规律,探讨剩余油分布的主要形态。

5)通过数值模拟,模拟超稠油在地下储层中的流动和分布,并对剩余油进行预测。

3.2 研究方法1)对杜229断块超稠油油藏进行地质调查和采集岩心样品,使用多种仪器和手段进行物性测试,包括扫描电镜、压汞仪、核磁共振、油水相对渗透率等。

2)利用实验室经典流变仪,研究超稠油的流变特性。

3)采用数值模拟方法,以FLUENT为主要工具,建立地下储层流动的数学模型,通过模拟超稠油在地下储层的流动和分布,对剩余油进行预测。

4. 研究进度安排预计总计工期为两年,具体进度安排如下:第一年:1)地质调查和采集岩心样品2)物性测试和流变特性分析3)超稠油在孔隙中流动规律模拟第二年:1)分析超稠油分布规律和剩余油主要形态2)数值模拟和预测结果分析3)论文撰写和答辩准备5. 研究所需经费本研究所需经费主要用于:1)科研设备和仪器的购买和维护2)研究材料和人工费用预计总经费为50万元。

曙光油田杜家台油层油藏地质条件分析与研究摘要:通过对曙光油田沉积微相研究,为该区储层小层沉积微相的识别、划分与制图创造了条件;为开发中后期的调整挖潜提供依据。

关键词:砂跞岩油藏沉积徽相曙光油田曙光油田杜家台油层构造上位于辽河断陷盆地西部凹陷酉斜坡中段,区块主体属于第三系沙河街组四段上部的一套稠油层系。

通过沉积微相研究所建立的储层非均质模式,无疑更加符合各类油层地下分布的实际形貌特征,为注蒸汽热力开采地下热能配置、运动特点、油水运动规律、各类油层产油产液能力分析提供更为可靠的地质依据。

同时,可为实施各类调整井提供直接依据。

一、沉积微相分析1.沉积背景辽河盆地自中生代末期开始逐渐演化为裂谷型断陷盆地,早第三纪是裂谷发育的最活跃时期。

沉积旋裂陷期的构造恬动,直接控制了第二纪各阶段的沉积。

杜家台油层储层沉积时期,正处于下第三系辽河裂谷发育初期的后期阶段。

此时,裂谷转人区域性沉降并渐趋稳定的浅水环境发育的时期。

整个曙光油田杜家台油层储层就是在这种背景下沉积形成的扇三角洲相砂体。

因近临湖盆边缘,其沉积为扇三角洲前缘亚相的内前缘部位。

2.岩石学特征2.1构成骨架砂体的岩性组合,往往表现为粗细混杂及砂、泥、砾混杂的结构特点,尤其是正韵律底部更为多见。

2.2除灰绿色~浅灰绿色块状泥岩外,浅灰绿色块状泥岩也很发育,它常与薄层状含砾砂岩互层状产出,与本块以东远离湖岸泥岩沉积不同。

2.3从岩矿薄片鉴定资料分析,杜家台油层的显著特点是成分成熟度和结构成熟度低:碎屑岩储层主要由不同粒级的岩屑杂砂岩~岩屑细砾岩类组成;岩石成分石英含量低、岩屑含量高;分选、磨圆较差,棱角~次棱角状为主.颗粒排列往往无序或大小混杂,分选极差。

3.沉积微相划分与沉积相模式3.1研究方法3.1.1将全区块细分基本时间单元(即小层)的对比统层,这是建立确切而符合地下油层分布实际情况的沉积微相组成模式的关键。

3.1.2建立岩电关系模式。

可通过取心井岩心观察各种岩石组合的韵律特点,含油性等,分析电相特征,建立岩电关系模式。

剩余油分布及潜力综合治理摘要:分析了某油田储层沉积特征,总结了七种砂体沉积模式,精细描述治理区剩余油分布,按其成因分成四种剩余油类型,精细认识综合治理的潜力,并给出了措施潜力。

实践表明,某区A、B排某油层剩余油综合治理挖潜,可改善低产低效井的生产状况,提高了区块的整体开发效果。

关键词:储层沉积特征;剩余油类型Abstract: the author analyzes the reservoir sedimentary characteristics of some oil field, and summarizes the seven sand body sedimentation model, fine description of remaining oil distribution control, according to the cause of remaining oil into four types, fine know the potential of the comprehensive management, and gives the measures potential. Practice shows that the district of A and B row A comprehensive control of remaining oil reservoir oil-field, may improve the condition of low production status of the well and improve the overall development of the block effect.Keywords: reservoir sedimentary characteristics; Residual oil type一、精细研究储层沉积特征应用精细地质研究方法,将A、B排C+DII组油层细分为50个沉积单元,并对每个单元的砂体类型进行了详细描述,概括总结出7种砂体沉积模式。

低渗油藏剩余油分布控制因素与调整挖潜对策作者:周家荣来源:《中国科技博览》2013年第02期摘要:低渗透油藏开发初期大部分油井都实施了压裂投产,取得了较好的生产效果,然而随着开发时间的延长,由于人工裂缝闭合,加上前期注入水质不合格,地层堵塞伤害严重,注水井欠注,注水效率低,地层能量下降大,导致油井产量低,“注不进,采不出”的生产矛盾突出,开发效果不理想。

针对以上问题,在深化剩余油分布研究的基础上,剖析开发矛盾,开展工艺技术的研究和调整挖潜,实现低渗油藏的高效开发。

关键词:低渗透油藏;剩余油分布;井网加密;调整挖潜分类号:TE327前言国际上把渗透率在0.1毫达西至50毫达西之间的油藏界定为低渗透油藏。

随着勘探开发程度的不断提高,开发动用低渗油藏成为油田增储上产的必经之路。

2010年胜利油田管理局局长孙焕泉指出:“我们技术的差距不是一年两年,油田必须要瞄准低渗透油藏展开一场科技攻关会战,最大限度地解放资源。

”纯梁采油厂所管油田处东营凹陷边缘,构造复杂、油藏类型多、储层岩型复杂,渗透率差异大,尤其是纯化、梁家楼主力老油田,经过几十年的开发,地下矛盾日益激化。

近年来针对油田不同区块存在的问题及开发中暴露出的不同矛盾,突出科技在原油稳产与上产过程中的主导地位,依靠科技寻找储量,深挖老油田上产潜力。

新区按照“新老结合、深浅兼顾、抓整拾零”的工作思路,充分运用三维地震精细解释、约束反演、储层综合分析评价等技术成果,保持储采平衡,为实现稳产和上产奠定了物质基础。

老区借助油藏精细描述技术,精细油藏研究,不断加深地下油水变换规律和剩余油分布规律的认识。

运用“三分” 、调堵等技术,加强攻欠增注和精细注采调整化解油水矛盾,自然递减率保持了较低水平。

加强相应技术工艺的攻关研究和引进消化吸收工作,推广应用了大型压裂、大斜度井、裸眼完井、系列酸化、电热杆加热清溶蜡、系列防砂等科技工艺技术,实现油田特高含水期的良性开发。

1 剩余油分布控制因素(1)局部井网控制程度低的区域。

摘要曙二区东位于辽河坳陷西斜坡、双台子河两岸,受杜家台古潜山的控制,在构造运动和重力的作用下,形成北东和北西两组断裂系统。

杜家台油层组为三角洲前缘沉积,发育多种微相类型,油层岩性致密,物性较差。

本文在上述地质模型基础上,利用容积法计算了各小层的地质储量,并用流动系数法对产量进行了劈分,再对各小层、区块的地质储量和劈分的动用产量做差,得到各小层、区块的剩余可采储量。

通过含水及水淹、构造高部位、断层、注采井网配置、和沉积模式等分析,得到剩余油主要分布在分流河道、分流河口坝微相、储层的构造高部位和边滩内滩脊向凹槽过渡区非均质性强的井区。

关键词:剩余油分布;构造;地质储量;剩余可采储量ABSTRACTIn this paper, the geological model of Shu-2 distract was established, which is located in the west slop of Liaohe depression, the bank of Shuangtaizi River. In this model, two fault systems was identified, which formed by gravity and tectonic movement. This field consists of many microfacies which is characteristic of delta front sediments with competent rock and bad properties. On the base of this model, geologic reserve is calculated by the volumetric method. Quantity of remaining recoverable oil of each layer is provided after discussing the production with the criterion of flow coefficient. Remaining oil is revealed that mainly distributed in distributary channel and debouch bar microfacies by analyzing water cut, water flooding, fault, rock microstructure and sedimentary model. In structural heights, there is remaining oil distributed relatively concentrate in these layers, and in the high heterogeneity area of transition zone between beach crest and cavity of marginal bank.Keywords: the distribution of remaining oil; structure; geological reserves; recoverable reserves of remaining oil目录第1章前言 (1)1.1目的、意义 (1)1.2国内外研究现状 (1)1.3研究内容和技术路线 (2)第2章杜家台油藏地质特征 (5)2.1基本概况 (5)2.2构造特征 (5)2.3杜家台油层地层格架 (6)第3章杜家台油层沉积微相及储层基本特征 (15)3.1沉积微相研究 (15)3.2储层基本特征及展布 (20)第4章储量计算 (27)4.1研究区储量计算 (27)4.2储量计算结果 (29)第5章开发特征 (32)5.1储量动用状况 (32)5.2生产历史 (35)第6章剩余油的分布 (39)6.1含水及水淹程度分析 (39)6.2剩余油分布及规律 (41)6.3剩余油分布控制因素 (44)6.4进一步挖潜方向 (46)第7章结论 (51)致谢 (51)参考文献 (52)第1章前言1.1 目的、意义在油田开发过程中,一般情况下,人们仅能开采出地下总储量的30%左右,这就意味着大约还有60%以上的石油仍然残留在地下。

剩余油的形成和分布研究是目前石油行业一项世界性的难题,也是目前石油勘探开发中最受关注的焦点之一,是油田开发的三大核心技术之一。

我国油田地质情况复杂,原油性质差异大,水驱油过程不均匀,到了勘探开发的后期,尤其是在那些勘探程度较高的老油田,经过一次、二次采油后,仅能采出地下总储量的30%左右,这意味着有60%~70%的剩余石油仍然残留在地下成为剩余油,这些残留在地下的剩余石油储量对于增加可采储量和提高采收率是一个巨大的潜力。

估计,如果世界上所有油田的采收率提高1%,就相当于增加全世界2至3年的石油消费量。

因此,加强剩余油分布规律研究、提高石油采收率一直是油田开发地质工作者和油藏工程师研究的主题。

我国油田多为陆相沉积多油层储层,层间、层内和平面上渗透率变化大,而我国近90%油田均采用注水开发方式由于非均质性严重,各层吸水量差异大,注入水往往沿高渗透带推进,使纵向上和平面上水推进不均匀,造成水驱波及体积小,注入水过早向油井突进,油水分布犬牙交错,剩余油分布既零散又有相对富集部位。

因此,在开发后期我们的主要任务就是要以剩余油饱和度为主要内容,进行精细化、定量化、动态化和预测化的油藏描述。

同时,要把工作重点逐渐转向井间和整个油藏的剩余油分布研究上。

本文通过构造、沉积微相和储层基本特征的研究建立精细地质模型,研究该区剩余油的分布,确定下一步挖潜方向。

1.2 国内外研究现状据国外大量的研究结果表明,油藏中剩余油的分布形式及数量具有以下特点:(1)存在于注水过程中水未洗到的低渗透夹层中或者是水绕过的低渗透率带中的剩余油约占27%;(2)由于地层压力梯度小,在原油不流动的油层部位(滞留带)中存在的剩余油占19.5%;(3)未被钻到的透镜砂体中剩余油占16%;(4)在一些小孔隙中被毛管力束缚的剩余油占15%;(5)以薄膜状形式存在于储层岩石表面的剩余油占13.5%;(6)局部不渗透的遮挡处(如封闭性断层等)。

剩余油分布规律研究是一项世界性的难题,也是地质、地球物理和油藏工程等不同领域的前沿性研究课题。

美国于1975年成立了剩余油饱和度委员会,从宏观上将剩余油饱和度度量分为单井、井间和物质平衡法3种。

前苏联在杜玛兹油田专门打了24口评价井来研究油田水淹后期的剩余油分布的方法。

特别是现代测井测量技术和处理解释技术的迅猛发展,为剩余油分布研究提供了更为有利的条件。

国外一些公司如Schlumberger、Shell公司近年来推出了测井数据处理软件、地层评价软件和地层测试数据处理软件,为剩余油预测和油气评价提供了新的思路和技术。

国外研究剩余油包括岩心分析、示踪剂分析、数值模拟、测井、试井及电阻率等多种方法。

近年来提出了“定时、定位、定量”计算剩余油饱和度为依据,设计加密井位置”的新设想。

20世纪90年代以来主要产油国重视了密闭取心的分析和第一手资料的收取,完善了动态检测系统,加强了油藏经营管理,是剩余油饱和度分布的研究精度有较大的提高。

根据国内各大油田的研究成果,我国陆相油藏高含水期和特高含水期剩余油分布主要有12种:井网控制不住的剩余油、由于层间干扰造成的剩余油、油层污染损害严重造成的剩余油、为列入原开发方案的未动油、构造高部位的水动力“滞留区”形成剩余油、封闭性断层附近形成的剩余油分布,厚油层渗透率韵律及非均质程度造成的剩余油、粘度差和密度差造成的剩余油分布、气锥和水锥造成的剩余油分布、水淹层中微观规模的剩余油分布。

我国的剩余油分布研究工作早在“六五”期间就已开始,相继开展了油田、油藏、区块、单井以及岩心等不同地质规模下剩余油的空间位置、形态、数量以及剩余油随时间变化的研究工作,主要采用了油藏数值模拟、井间示踪剂、神经网络、沉积相、测井、灰色理论及数理统计等技术研究剩余油分布规律,为油田方案调整提供了依据。

我国石油工作者经过20多年的摸索探讨,形成了一套陆相地层的剩余油研究方法。

剩余油地质研究已由单学科分析向多学科综合研究方向发展,除常规的沉积相细分等地质研究外,还加强了油层物理学、油气渗流力学和油藏工程学等有关原理的应用。

现在主要采用小层沉积相分析法、动态分析法、油藏数值模拟法、油藏工程法、C/O比测井法和钻井取心等方法研究剩余油分布。

目前,我国研究剩余油分布的技术和手段基本具备,同国外主要产油国的技术水平接近,但在油藏管理方面和动态监测系统的重视程度方面存在一定差距。

由于储层非均质性影响和油田开采的不均衡性,油田剩余油分布规律的研究不能仅局限于某个开发阶段,而应该贯穿于整个开发期(包括天然能量开采阶段、水驱开采阶段、三次采油阶段的各类调整)。

1.3 研究内容和技术路线1.3.1 研究内容(1)曙二区东杜家台油藏构造、储层描述;(2)曙二区东杜家台油藏储量计算;(3)曙二区东杜家台油藏开采状况评价;(4)剩余油分布控制因素分析;(5)曙二区东杜家台油藏剩余油分布规律探讨。

1.3.2 技术路线通过构造、沉积微相和储层基本特征的研究建立精细地质模型。

通过油藏储量计算和动用情况来分析剩余油目前的空间分布,具体流程如图1-1。

图1-1 研究流程图第2章 杜家台油藏地质特征2.1 基本概况曙二区东位于辽宁省盘锦市新生总厂东南方向约2km 的双台子河两岸。

在构造上处于辽河盆地西部凹陷中段曙光油田二区的东测杜家台古潜山的东部斜坡上,西部为曙光二区,东部与盘山洼陷连接,南接双台子油田和杜124块。

该区块是在钻探杜家台古潜山过程中发现的,1983投入试采开发,截止1989年9月末,共完钻各类井54口,其中投产油井38口,开井13口,日产油68.9t/d ,平均单井日产油5.3t/d ,累积产油35.47t 104⨯,试采程度6.8%,综合含水57.3%,共投水井9口,开井3口,日注水272/d m 3,月注水比1.28,累积注水30.816234m 10⨯,累积注采比0.43,地下亏空39.390434m 10⨯。

2.2 构造特征2.2.1 断层特征断层是重要的油田构造之一。

断裂作用可能使地下油气溢损,也可能使地下油气富集。

油气勘探实践表明,形成早、落差大的断层控制了生储油岩层的沉积,次级断层构成二级构造带,控制着油气的聚集与成带分布,更次级断层则把二级构造带切割成断块区,其控制着油气的富集,更小的“毛毛”断层则对油气的聚集起复杂化作用[2]。