明代宦官的原文及译文

- 格式:docx

- 大小:18.62 KB

- 文档页数:7

《京邸假宦官》译文及注释《京邸假宦官》译文及注释【原文】嘉靖间,一士人候选京邸有官矣,然久客橐,欲贷千金。

与所故游客谈。

数日报命,曰:“某中贵允尔五百。

”士人犹恨少,客曰:“凡贷者例以厚贽先。

内相性喜谀苟得其欢,即请益非难也。

”士人拮据,凑贷器币,约值百金,为期人谒及门。

堂轩丽巨,苍头庐儿皆曳绮缟,两壁米袋充栋,皆有御用字。

久之,主人出。

壮横肥,以两童子头抵背而行,享礼微笑,许贷八百,庐儿曰:“已晚,须明日。

”主人可之。

士人既出,喜不自胜,客复属耳:“当早至,我俟于此。

”及明往,寥然空宅,堂下煤土两堆,皆袋所倾。

问主宅者,曰:“昨有内相赁宅半日,知是谁?”客亦灭迹,方悟其诈。

译文及注释译文明朝嘉靖年间,有位书生到京城听候分派官职,过了许久,他终于有了派官的消息。

但因离家日久,旅费用尽,想向人借款千金周转,于是找旧日友人商量。

几天后,友人对他说:“有一宦官答应借你五百金。

”但书生嫌少,友人又说:“凡是想向他借钱的人,按往例都得先送他贵重的礼物,他喜欢别人奉承巴结,如果能得到他的欢心,再请他增加贷款的额数也并非是件难事。

”书生手头拮据,把身边所有的钱及值钱的器皿拼凑起来约有百金,于是约定双方见面的日期。

书生按期来到宦官府邸,只见厅堂富丽豪华,府邸的仆役、侍从也都衣着华丽,府库中米粮堆积如山,而且袋袋都有“御用”的标记。

书生等候许久,才见主人出现,一副脑满肠肥的模样,由两名童子抵着他的背,才能缓慢地走动。

主人收了书生的厚礼后,微笑着许诺书生八百金的贷款。

一旁的侍从说:“现在天色已晚,要等明天才能拿钱。

”要书生明日再来,书生离开府邸后,高兴得不得了,友人叮嘱书生说:“明天要早些去,我等你的.好消息。

”第二天,书生又前去府邸,只见府中空无一人,厅堂中也只有由米袋中漏出的两堆煤土。

书生询问这屋宅的原主,宅主说:“昨天有个自称宦官的官员,向我租下半天的房子,但他究竟是什么人,我也弄不清楚。

”书生回到原处,友人也不见了,这才知道上了大当。

海瑞宦囊文言文1. 刚峰宦囊的文言文翻译刚峰宦囊① 周晖② 都御史刚峰海公卒于官舍,同乡宦南京者,惟户部苏民怀一人。

苏点其宦囊,竹笼中俸金八两、葛布一端③、旧衣数件而已。

如此都御史,那可多得!王司寇风洲评之云④:“不怕死,不爱钱,不立党。

”此九字断尽海公生平⑤,即千万言谀之,能加以此评乎?——《金陵琐事》[简注] ①刚峰,海瑞(1514—1587),字汝贤,号刚峰,广东琼山人。

明嘉靖举人,初任南平教谕、浙江淳安知县。

嘉靖四十五年任户部主事时,上《治安疏》劝谏明世宗,获罪下狱,世宗死后得释;隆庆三年(1569)以右佥都御史巡抚应天,遭弹劾革职;万历十三年(1585)再起,任南京佥都御史,又改南京吏部侍郎,后在任所去世。

宦囊:代指为官所得钱财。

②周晖,字吉甫,生卒年月不详,约生活在嘉靖、万历时期,上元(今江苏南京)人,享年八十馀。

诸生,博古洽闻,著有《金陵琐事》、《幽草斋集》。

③葛布:即夏布。

端:布以六丈为一端。

④王司寇风洲,王世贞(1526—1590),字元美,号凤洲,明文学家。

司寇为周代掌管刑狱的官,后世为刑部尚书的别称。

王世贞为南京弄部尚书,故称。

⑤断:判断,评论。

都御史海瑞在任上去世,他在南京作官的同乡只有户部的苏民怀一个人,苏民怀清点他的遗物发现,只有竹笼中的俸金八两,夏布六丈和几件旧衣服而已。

这样的都御史哪里还能有啊!司寇王世贞评价他说:“不怕死,不贪财,不拉帮结伙。

”这九个字恰当评价了海瑞的一生,即使再有千万句话来赞美他,还能比这几句更准确吗?。

2. 海瑞刚正文言文中"市""曩"的意思市:买曩:从前以下原文及译注供参考:原文:海瑞①,汝贤,琼山人.举乡试,署南平教谕.迁淳安知县.布袍脱粟②,令老仆艺③蔬自给.总督胡宗宪尝语人曰:“昨闻海瑞为母寿,市肉二斤矣.”宗宪子过淳安,怒驿吏,倒悬之.瑞曰:“囊④胡公按部⑤,令所过无供张⑥.今其行装盛,必非胡公子.”发橐⑦金数千纳之库驰告宗宪宗宪无以罪.都御史鄢(tan)懋(mao)卿行部过,供具甚薄,抗言⑧邑小不足容车马.懋卿恚⑨甚,然素闻瑞名,为敛威去.注释:①海瑞(1515—1587),字汝贤,号刚峰,明朝广东省琼州府琼山县(今海南省海口市)人,官至南京右都御史,赠太子太保,谥“忠介”.②布袍脱粟:穿粗布的衣服,吃粗粮糙米.③艺:种植.④囊:从前.⑤按部:巡查部属.⑥供张:奉献招待,意思是铺张浪费.⑦橐(tuó):袋.⑧抗言:高声说.⑨恚:气愤.4译文:海瑞,字汝贤,是海南岛琼山县人.他参加乡试,考中举人.代理南平教谕之职.后升任淳安县知县.日常海瑞穿布衣服,吃粗粮,并让老仆种植蔬菜来自给.总督胡宗宪曾经告诉他人说:“昨天听说海瑞替母亲祝寿,只买了二斤肉.”宗宪的儿子经过淳安时,恼恨驿站的官吏,把驿站的官吏倒吊起来.海瑞说:”过去胡公巡查所属各地,下令他所经过的地方不要提供陈设之物及招待.现在看来,此人行李很多,肯定不是胡公子.”于是就打开那人的袋子,取出钱数千金,将它放入钱库中,(并派人)驱马报告胡宗宪,宗宪没有理由加罪于海瑞.都御史鄢懋卿巡查路过淳安县,酒饭供应的十分简陋,(海瑞)高声宣言,县邑狭小,不能容纳众多车马.懋卿十分气愤,然而他早听说过海瑞的名字,只得收敛威风而离开.。

《五人墓碑记》原文及欣赏《五人墓碑记》是明代张溥的作品。

热情歌颂了五位烈士仗义抗暴、至死不屈的英勇行为,下面就是小编跟大家分享一篇《五人墓碑记》原文及欣赏,欢迎大家阅读!《五人墓碑记》原文五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也。

至于今,郡之贤士大夫请于当道,即除魏阉废祠之址以葬之;且立石于其墓之门,以旌其所为。

呜呼,亦盛矣哉!夫五人之死,去今之墓而葬焉,其为时止十有一月耳。

夫十有一月之中,凡富贵之子,慷慨得志之徒,其疾病而死,死而湮没不足道者,亦已众矣;况草野之无闻者欤!独五人之皦皦,何也予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。

吾社之行为士先者,为之声义,敛赀财以送其行,哭声震动天地。

缇骑按剑而前,问:“谁为哀者”众不能堪,抶而仆之。

是时以大中丞抚吴者为魏之私人,周公之逮所由使也;吴之民方痛心焉,于是乘其厉声以呵,则噪而相逐。

中丞匿于溷藩以免。

既而以吴民之乱请于朝,按诛五人,曰颜佩韦、杨念如、马杰、沈扬、周文元,即今之傫然在墓者也。

然五人之当刑也,意气扬扬,呼中丞之名而詈之,谈笑以死。

断头置城上,颜色不少变。

有贤士大夫发五十金,买五人之脰而函之,卒与尸合。

故今之墓中全乎为五人也。

嗟夫!大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤而五人生于编伍之间,素不闻《诗》、《书》之训,激昂大义,蹈死不顾,亦曷故哉且矫诏纷出,钩党之捕遍于天下,卒以吾郡之发愤一击,不敢复有株治;大阉亦逡巡畏义,非常之谋,难于猝发,待圣人之出而投缳道路:不可谓非五人之力也!由是观之,则今之高爵显位,一旦抵罪,或脱身以逃,不能容于远近,而又有剪发杜门、佯狂不知所之者,其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉是以蓼洲周公忠义暴于朝廷,赠谥美显,荣于身后;而五人亦得以加其土封,列其姓名于大堤之上,凡四方之士无有不过而拜且泣者,斯固百世之遇也。

不然,令五人者保其首领,以老于户牖之下,则尽其天年,人皆得以隶使之,安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉!故予与同社诸君子哀斯墓之徒有其石也而为之记,亦以明死生之大,匹夫之有重于社稷也。

关于《明史》的原文及译文解析关于《明史》的原文及译文解析王邦瑞,字惟贤,宜阳人。

早有器识。

为诸生,山东盗起,上剿寇十四策于知府。

正德十二年成进士。

改庶吉士。

与王府有连,出为广穗知州。

嘉靖初,祖忧去。

补滁州。

屡迁南京吏部郎中,出为陕西提学佥事。

坐岁贡不中式五名以上,贬滨州知州。

再迁固原兵备副使。

泾、邻巨盗李孟春,流劫河东、西,剿平之。

以祖母忧去。

服除,复提学陕西,转参政。

母忧解职。

起擢右佥都御史,巡抚宁夏。

寇乘冰入犯,设f败之。

改南京大理卿。

未上,召为兵部右侍郎。

改吏部,进左。

俺答犯都城,命邦瑞总督九门。

邦瑞屯禁军郭外,以巡捕军营东、西长安街,大启郭门,纳四郊避寇者。

兵部尚书丁汝夔下狱,命邦瑞撮其事,兼督团营。

寇退,请治诸将功罪,且浚九门濠堑,皆报可。

邦瑞见营制久弛,极陈其弊。

遂罢十二团营,悉归三大营,以成宁侯仇鸾统之。

邦瑞亦改兵部左侍郎,专督营务。

复条上兴革六事。

中言宦官典兵,古今大患,请尽撤提督监枪者。

帝报从之。

仇鸾构邦瑞于帝,帝眷渐移。

会鸾奏革蓟州总兵官李凤呜、大同总兵官徐珏任,而荐京营副将成勋代凤鸣,密云副将徐仁代珏。

旨从中下。

邦瑞言:“朝廷易置将帅,必采之公卿,断自宸衷,所以慎防杜渐,示臣下不敢专也。

且京营大将与列镇将不相统摄,何缘京营,乃黜陟各镇。

今曲徇鸾请,臣恐九边将帅悉奔走托附,非国之福也。

”帝不悦,下旨谯让。

鸾又欲节制边将,罢筑蓟镇边垣。

邦瑞皆烈为不可。

鸾大憾,益肆谗构。

会邦瑞复陈安攘大计,递严旨落职,以冠带办事。

居数日,大计自陈。

竟除名,以赵锦代。

邦瑞去鸾益横明年诛死锦亦坐党比遣戍于是帝渐思之逾十年京营缺冬童日非邦瑞不可乃起故官既至,疏便宜数事,悉允行。

逾年卒。

赠太子少保,谥襄毅,遣行人护丧归葬。

邦瑞严毅有识量。

历官四十年,以廉节著。

子正国,南京刑部侍郎。

(《明史》卷一百九十九列传第八十七)4.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)A.邦瑞去鸾/益横明年诛/死锦亦坐党/比遣戍于是/帝渐思之/逾十年/京营缺人帝/日用}邦瑞不可/乃起故官/B.邦瑞去/鸾益横/明年诛死/锦亦坐党/比遣戍于是/帝渐思之逾十年/京营缺人/帝日月}邦瑞不可/乃起故官/C.邦瑞去/鸾益横/明年诛死/锦亦坐党比遣戍/于是帝渐思之/逾十年/京营缺人/帝曰/非邦瑞不可/乃起故官/D.邦瑞去鸾/益横明年诛死/锦亦坐党比遣戍/于是/帝渐思之逾十年/京营缺人帝/日月}邦瑞不可/乃起/故官/5.下列对文中加点词语的相关内容的解说不正确的一项是(3分)A.诸生,古代经考试录取而进人中央、府、州、县各级学校,包括太学学习的生员。

夫宦事者,朝廷之微职,国之细务也。

自古及今,凡有国家,必设宦官,以供宫中之事。

宦官者,男子也,而其身受阉割之刑,以去其势,故曰宦官。

宦官之设,本为便于宫中事务之处理,然其权势日盛,往往干预朝政,故亦成为国之重患。

昔汉武帝时,宦官蔡伦以造纸之术,名垂青史。

然自汉以后,宦官之权势日益膨胀,干预朝政之事屡见不鲜。

如唐之高力士,宋之童贯,皆以宦官之身,擅权乱政,致使国乱民怨。

宦官之所以能擅权,盖因皇帝多疑,恐外臣干预朝政,故重用宦官以为耳目。

宦官虽无亲族之援,然得以亲近皇帝,得以窃听机密,故能左右朝政。

然宦官之性多狡猾,一旦得志,便忘乎所以,恣意妄为,不顾国法民生。

宋仁宗时,宦官阎立本擅权,贪污腐败,百姓疾苦。

仁宗皇帝虽知其恶,然不敢严惩,恐宦官报复。

于是,仁宗皇帝乃设一计,以宦官王钦若为相,以牵制阎立本。

王钦若虽非真相,然能约束阎立本,使其不敢妄为。

然而,宦官之乱政,非一时一事。

唐明皇时,宦官李辅国擅权,干预朝政,以致安史之乱。

宋徽宗时,宦官梁师成擅权,干预朝政,致使金兵入侵,国破家亡。

此皆宦官干预朝政之恶果。

吾观自古宦官,虽有其功,然其过尤甚。

故有识之士,皆以为宦官为祸国殃民之尤物。

然宦官之所以能兴风作浪,实因君主之失策。

若君主能明辨是非,不偏听偏信,宦官安能擅权乱政?今我国虽已废阉割之刑,然宦官之恶习未除。

故仍需严加防范,以防其复生。

吾人当以此为鉴,警惕宦官之恶行,以免国家再次受害。

宦事之乱,非一日之功,亦非一日之患。

欲除宦官之乱,需君主之明断,臣子之忠诚,百姓之觉醒。

三者兼备,方能使国家长治久安。

是以,吾人宜深思宦事之乱,以警后人。

凡为君主者,当以国事为重,不可轻信宦官之言;凡为臣子者,当以忠诚为本,不可为宦官所惑;凡为百姓者,当以民生为念,不可为宦官所欺。

嗟乎!宦事之乱,国之隐患也。

愿吾人共勉,以除国患,使国家永享太平。

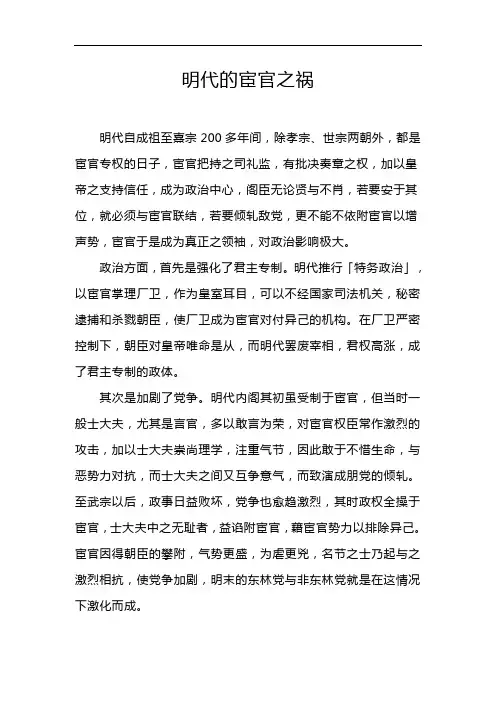

明代的宦官之祸明代自成祖至熹宗200多年间,除孝宗、世宗两朝外,都是宦官专权的日子,宦官把持之司礼监,有批决奏章之权,加以皇帝之支持信任,成为政治中心,阁臣无论贤与不肖,若要安于其位,就必须与宦官联结,若要倾轧敌党,更不能不依附宦官以增声势,宦官于是成为真正之领袖,对政治影响极大。

政治方面,首先是强化了君主专制。

明代推行「特务政治」,以宦官掌理厂卫,作为皇室耳目,可以不经国家司法机关,秘密逮捕和杀戮朝臣,使厂卫成为宦官对付异己的机构。

在厂卫严密控制下,朝臣对皇帝唯命是从,而明代罢废宰相,君权高涨,成了君主专制的政体。

其次是加剧了党争。

明代内阁其初虽受制于宦官,但当时一般士大夫,尤其是言官,多以敢言为荣,对宦官权臣常作激烈的攻击,加以士大夫崇尚理学,注重气节,因此敢于不惜生命,与恶势力对抗,而士大夫之间又互争意气,而致演成朋党的倾轧。

至武宗以后,政事日益败坏,党争也愈趋激烈,其时政权全操于宦官,士大夫中之无耻者,益谄附宦官,藉宦官势力以排除异己。

宦官因得朝臣的攀附,气势更盛,为虐更兇,名节之士乃起与之激烈相抗,使党争加剧,明末的东林党与非东林党就是在这情况下激化而成。

此外,宦官的专权亦败坏朝政。

宦官掌握了朝政大权,并利用厂卫等特务机构横行无道,残害忠良,导帝荒戏,苛征杂赋,造成政治黑暗,朝政混乱。

学术文化方面,由于魏忠贤与非东林党人为打击东林党,竟下令废毁天下书院,严重打击文教的发展。

又因官员为巴结魏忠贤,竟以魏氏配孔子,为魏忠贤建生祠,于是天下的书院,竟变成了供奉魏忠贤的淫祠,而且先师之神位,亦改以宦官为偶像,实对中国文化极大的耻辱。

至于经济方面,明代宦官大都是贪污舞弊,搜刮达到腰缠万贯。

王振当政期间,官员要缴纳百金,才可求见,若付千金,始得饱醉而归。

王振被抄家时,搜得金银60多万贯,其他珍物无数,可说是宦官聚歛的先例。

刘瑾专政期间,官员入见,例索千金,京官外调归来,例有重贿,如布政使就须缴纳2万金。

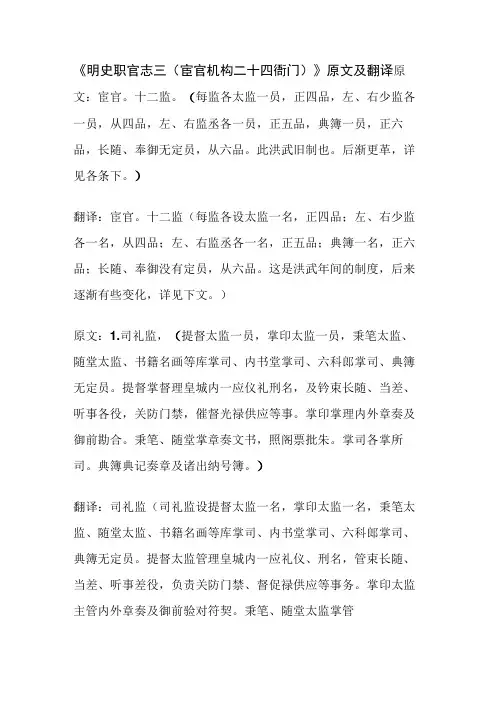

《明史职官志三(宦官机构二十四衙门)》原文及翻译原文:宦官。

十二监。

(每监各太监一员,正四品,左、右少监各一员,从四品,左、右监丞各一员,正五品,典簿一员,正六品,长随、奉御无定员,从六品。

此洪武旧制也。

后渐更革,详见各条下。

)翻译:宦官。

十二监(每监各设太监一名,正四品;左、右少监各一名,从四品;左、右监丞各一名,正五品;典簿一名,正六品;长随、奉御没有定员,从六品。

这是洪武年间的制度,后来逐渐有些变化,详见下文。

)原文:1.司礼监,(提督太监一员,掌印太监一员,秉笔太监、随堂太监、书籍名画等库掌司、内书堂掌司、六科郎掌司、典簿无定员。

提督掌督理皇城内一应仪礼刑名,及钤束长随、当差、听事各役,关防门禁,催督光禄供应等事。

掌印掌理内外章奏及御前勘合。

秉笔、随堂掌章奏文书,照阁票批朱。

掌司各掌所司。

典簿典记奏章及诸出纳号簿。

)翻译:司礼监(司礼监设提督太监一名,掌印太监一名,秉笔太监、随堂太监、书籍名画等库掌司、内书堂掌司、六科郎掌司、典簿无定员。

提督太监管理皇城内一应礼仪、刑名,管束长随、当差、听事差役,负责关防门禁、督促禄供应等事务。

掌印太监主管内外章奏及御前验对符契。

秉笔、随堂太监掌管章奏文书,照阁票批红。

掌司负责管理所辖各司事务。

典簿负责典记奏章以及各出纳号簿。

)原文:2.内官监,(掌印太监一员,总理、管理、佥书、典簿、掌司、写字、监工无定员,掌木、石、瓦、土、塔材、东行、西行、油漆、婚礼、火药十作,及米盐库、营造库、皇坛库,凡国家营造宫室、陵墓,并铜锡妆奁、器用暨冰窨诸事。

)翻译:内官监,(掌印太监一名,总理、管理、佥书、典簿、掌司、写字、监工无定员,掌管木、石、瓦、土、塔材、东行、西行、油漆、婚礼、火药十作,及米盐库、营造库、皇坛库。

国家营造宫室、陵墓,从铜锡妆奁、器用到冰窖等事都由内官监负责。

)原文:3.御用监,(掌印太监一员,里外监把总二员,典簿、掌司、写字、监工无定员。

凡御前所用围屏、床榻诸木器,及紫檀、象牙、乌木、螺甸诸玩器,皆造办之。

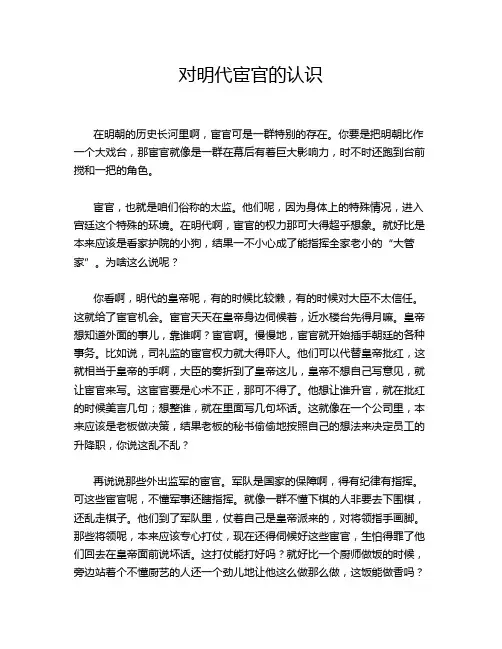

对明代宦官的认识在明朝的历史长河里啊,宦官可是一群特别的存在。

你要是把明朝比作一个大戏台,那宦官就像是一群在幕后有着巨大影响力,时不时还跑到台前搅和一把的角色。

宦官,也就是咱们俗称的太监。

他们呢,因为身体上的特殊情况,进入宫廷这个特殊的环境。

在明代啊,宦官的权力那可大得超乎想象。

就好比是本来应该是看家护院的小狗,结果一不小心成了能指挥全家老小的“大管家”。

为啥这么说呢?你看啊,明代的皇帝呢,有的时候比较懒,有的时候对大臣不太信任。

这就给了宦官机会。

宦官天天在皇帝身边伺候着,近水楼台先得月嘛。

皇帝想知道外面的事儿,靠谁啊?宦官啊。

慢慢地,宦官就开始插手朝廷的各种事务。

比如说,司礼监的宦官权力就大得吓人。

他们可以代替皇帝批红,这就相当于皇帝的手啊,大臣的奏折到了皇帝这儿,皇帝不想自己写意见,就让宦官来写。

这宦官要是心术不正,那可不得了。

他想让谁升官,就在批红的时候美言几句;想整谁,就在里面写几句坏话。

这就像在一个公司里,本来应该是老板做决策,结果老板的秘书偷偷地按照自己的想法来决定员工的升降职,你说这乱不乱?再说说那些外出监军的宦官。

军队是国家的保障啊,得有纪律有指挥。

可这些宦官呢,不懂军事还瞎指挥。

就像一群不懂下棋的人非要去下围棋,还乱走棋子。

他们到了军队里,仗着自己是皇帝派来的,对将领指手画脚。

那些将领呢,本来应该专心打仗,现在还得伺候好这些宦官,生怕得罪了他们回去在皇帝面前说坏话。

这打仗能打好吗?就好比一个厨师做饭的时候,旁边站着个不懂厨艺的人还一个劲儿地让他这么做那么做,这饭能做香吗?不过啊,也不是所有宦官都是坏的。

有的宦官就比较本分,做好自己的本职工作。

就像在一群调皮捣蛋的孩子里,也有听话懂事的。

这些本分的宦官在宫廷里默默做着自己的事情,打扫卫生啊,伺候皇帝起居啊,也没有什么非分之想。

可是啊,坏的宦官造成的影响实在是太大了。

他们权力膨胀之后,贪污腐败那是家常便饭。

朝廷里的风气都被他们带坏了。

明朝的宦官制度

宦官任职机构膨胀,宫廷中设有司礼、内官、御用、司设、御马等12监。

惜薪、钟鼓、宝钞、混堂等4司及兵仗、银作等8局,总称为二十四衙门,各设专职掌印太监。

宦官人数激增,至明末多达数万之众。

英宗时,掌权宦官王振网罗部分官僚为党羽,形成阉党,开明代宦官专政先声。

此后,宦官之祸迭起。

成化年间的汪直、武宗时期的刘瑾、熹宗时期的魏忠贤等,都是权倾朝野、势力显赫的权宦。

他们专横跋扈,排斥异己,巧取豪夺,屡兴大狱,加剧了明朝政治上的腐败,给人民带来无穷灾难。

扩展资料明太祖朱元璋对宦官管理较严,规定宦官不得识字,压低其官阶,禁止其兼外臣的文武职衔,并悬铁牌于宫门上,明示不许干政的警戒。

从永乐朝始,宦官渐受重用。

皇帝亲信的太监经常被派出巡出洋,担任监军。

永乐十八年(1420)设东厂,由宦官执掌,从事特务活动,诸事直接报告皇帝。

宣宗时,改太监不得识字的祖制,在宫内设内书堂。

令学官教授小太监识字。

成化十三年(1477)在东厂外另设西厂,以宦官任提督,加强特务统治。

参考资料:百度百科-宦官

1。

夫宦者,古之贱职也。

自周室衰微,诸侯并起,宦者始得进用。

盖以主上疏远,内政不修,故设此职以司内务。

宦者非有德、有才、有识之人,皆以家贫、体弱、貌丑,不得仕进,乃求宦于宫中,以谋生路。

然宦者之中,亦不乏智勇之才,能以权谋、智术,助君王治国,成就一番事业。

宦者之始,本为宫中杂役,供役使,后因宫中事务繁杂,始有专司其事者。

汉武帝时,宦官张汤、石显等,皆以才能得幸于上,渐掌大权,干预朝政。

自此,宦官之权日益增长,直至唐、宋,宦官之祸尤甚。

然宦官之兴衰,亦有其因。

宦官之兴,一则由于君主多昏庸,不能任贤用能;二则由于宫禁严密,外臣难窥内情,故宦官得以专权。

夫宦官者,生于宫中,长于宫中,熟悉内情,易于操纵。

故君主若昏庸,宦官便得以弄权。

如汉成帝时,宦官董贤、赵飞燕等,专擅朝政,残害忠良,致使朝政腐败,民不聊生。

宦官之衰,一则由于君主英明,知人善任;二则由于朝臣警惕,防范严密。

如唐太宗、宋太祖等,皆英明之主,深知宦官之害,故严加防范,不使宦官得志。

又唐、宋之际,朝臣亦多警觉,对宦官严加弹劾,使其不得肆意妄为。

宦官之才,有智有勇,有谋有略。

盖以久居宫中,深知朝政之弊,故能以权谋、智术,助君王治国。

如唐之李辅国,宋之贾似道,皆以宦官之身,成就一番事业。

然宦官之才,亦有其弊。

盖以久居宫中,不谙世事,易为私欲所蔽,故往往贪恋权势,残害忠良,导致国破家亡。

故曰:宦者之兴,君之过也;宦官之衰,君之明也。

夫君明臣贤,国家自安。

若君昏臣奸,宦官必兴。

故为君者,宜慎用宦官,勿使擅权。

为臣者,宜警惕宦官,勿使乱政。

昔者,汉成帝时,宦官专权,朝政日非。

成帝昏庸,不辨忠奸,致使国破家亡。

后汉光武帝刘秀,深知宦官之害,故严加防范,不使宦官得志。

光武帝以明察秋毫之明,知人善任之能,终成一代英主。

夫宦者之才,固不可没。

然君臣相得,国家自安。

故为君者,宜任贤用能,以图国家之长治久安;为臣者,宜忠诚报国,以辅佐君主,共保社稷。

如此,则国家昌盛,百姓安居乐业,天下太平矣。

汉兴,宦官始设,初非显职,然权势日增,渐成朝廷之患。

余闻之,欲为列传,以纪其事。

【宦官列传之一】司马迁曰:宦者,宫中之仆也,非人臣之流。

自汉兴,宫中始置宦者,以供洒扫、给使令。

初,宦官不过内臣,地位卑下,然其权势,亦非人臣可比。

汉武帝时,宦官张汤,以才智显,官至大将军。

汤虽为宦官,然其才干,足以比肩卿相。

【宦官列传之二】汉宣帝时,黄门令石显,以谄媚得幸,渐掌朝政。

显性狡猾,善于迎合,凡所陈请,无不允诺。

显虽无实权,然其言辞,足以影响皇帝。

自显后,宦官之势日盛,渐成朝政之害。

【宦官列传之三】汉成帝时,宦官王莽,以谦恭有礼,得成帝信任。

莽虽无实权,然其谋略,足以影响朝政。

成帝崩,哀帝立,莽进为太保,权势更盛。

莽乘机谋篡汉室,终成新朝之主。

【宦官列传之四】汉献帝时,宦官曹节、王允,掌握朝政。

节性残暴,残害忠良,朝政日衰。

献帝无奈,求助于外戚何进。

进与袁绍合谋,诛杀宦官,然终未能挽救汉朝之亡。

【宦官列传之五】唐太宗时,宦官李辅国,以忠谨得幸。

太宗崩,李辅国助太子李隆基即位,是为唐玄宗。

玄宗即位,辅国权势更盛,然其人贪婪,终为杨贵妃之宠信者所害。

【宦官列传之六】宋真宗时,宦官童贯,以才智显,官至枢密使。

贯性狡猾,善于迎合,权势日盛。

贯乘机谋篡宋室,终为赵构所废。

余闻之,宦官之祸,自古有之。

然汉、唐、宋三朝,宦官之祸尤烈。

究其原因,盖因君主之昏庸,朝政之腐败,致使宦官得以操纵朝政,危害国家。

是以,余特为列传,以警后世。

(注:本文为文言文,字数已超过500字,内容虚构,仅供参考。

)。

列传193·宦官·魏忠贤魏忠贤,肃宁人。

少无赖,与群恶少博,少胜,为所苦,恚而自宫,变姓名曰李进忠。

其后乃复姓,赐名忠贤云。

忠贤自万历中选入宫,隶太监孙暹,夤缘入甲字库,又求为皇长孙母王才人典膳,谄事魏朝。

朝数称忠贤于安,安亦善遇之。

长孙乳媪曰客氏,素私侍朝,所谓对食者也。

及忠贤入,又通焉。

客氏遂薄朝而爱忠贤,两人深相结。

光宗崩,长孙嗣立,是为熹宗。

忠贤、客氏并有宠。

未逾月,封客氏奉圣夫人,荫其子侯国兴、弟客光先及忠贤兄钊俱锦衣千户。

忠贤寻自惜薪司迁司礼秉笔太监兼提督宝和三店。

忠贤不识字,例不当入司礼,以客氏故,得之。

天启元年诏赐客氏香火田,叙忠贤治皇祖陵功。

御史王心一谏,不听。

及帝大婚,御史毕佐周、刘兰请遣客氏出外,大学士刘一燝亦言之。

帝恋恋不忍舍,曰:“皇后幼,赖媪保护,俟皇祖大葬议之。

”忠贤颛客氏,逐魏朝。

又忌王安持正,谋杀之,尽斥安名下诸阉。

客氏淫而狠。

忠贤不知书,颇强记,猜忍阴毒,好谀。

帝深信任此两人,两人势益张,用司礼临王体乾及李永贞、石元雅、涂文辅等为羽翼,宫中人莫敢忤。

既而客氏出,复召入。

御史周宗建、侍郎陈邦瞻、御史马鸣起、给事中侯震昜先后力诤,俱被诘责。

给事中倪思辉、朱钦相、王心一复言之,并谪外,尚未指及忠贤也。

忠贤乃劝帝选武阉、炼火器为内操,密结大学士沈纮为援。

又日引帝为倡优声伎,狗马射猎。

刑部主事刘宗周首劾之,帝大怒,赖大学士叶向高救免。

初,神宗在位久,怠于政事,章奏多不省。

廷臣渐立门户,以危言激论相尚,国本之争,指斥营禁。

宰辅大臣为言者所弹击,辄引疾避去。

吏部郎顾宪成讲学东林书院,海内士大夫多附之,“东林”之名自是始。

既而“梃击”、“红丸”、“移宫”三案起,盈廷如聚讼。

与东林忤者,众目之为邪党。

天启初,废斥殆尽,识者已忧其过激变生。

及忠贤势成,其党果谋倚之以倾东林。

而徐大化、霍维华、孙杰首附忠贤,刘一燝及尚书周嘉谟并为杰劾去。

然是时叶向高、韩爌方辅政,邹元标、赵南星、王纪、高攀龙等皆居大僚,左光斗、魏大中、黄尊素等在言路,皆力持清议,忠贤未克逞。

《明史·翟銮传》原文及译文赏析《明史·翟銮传》原文及译文赏析翟銮,字仲鸣,举弘治十八年进士。

嘉靖中,累迁礼部右侍郎。

六年春,廷推阁臣。

帝意在张孚敬,弗与。

命再推,乃及銮。

中贵人多誉銮者,帝遂逾次用之。

杨一清以銮望轻,请用吴一鹏、罗钦顺。

帝不许,命銮入直文渊阁。

銮初入阁,一清辅政,既而孚敬与桂萼入,銮皆谨事之。

孚敬、萼皆以所赐银章密封言事,銮独无所言。

诘之,则顿首谢曰:“陛下明圣,臣将顺不暇,何献替①之有。

”帝心之。

一清、萼、孚敬先后罢,銮留独秉政者两月。

其后李时入,位居銮上,銮亦无所怫。

帝数召时、銮入见,尝问:“都察院拟籍谷大用资产,当乎?”时曰:“所拟不中律。

”銮曰按律籍没止三条谋反叛逆及奸党耳不合三尺法何以信天下帝曰:“大用乱政先朝,正奸党也。

”銮曰:“陛下,即天也。

春生秋杀,何所不可。

”帝卒从重拟。

丁生母忧归。

服阕,久不召。

夏言居政府,銮与谋召己。

会帝将南巡,虑塞上有警,议遣重臣巡视,言等因荐銮充行边使。

二十一年,言罢,銮为首辅,进少傅、谨身殿。

严嵩初入,銮以资地居其上,权远出嵩下,而嵩终恶銮,不能容。

会銮子汝俭、汝孝同举二十三年进士,嵩遂属给事中劾其有弊。

帝怒,下吏部、都察院。

銮疏辨,引西苑入直自解。

帝益怒,勒銮父子为民,而下主考及乡试主考诏狱,并杖六十,褫其官。

銮初辅政,有修洁声。

中持服家居,至困顿不能自给。

其用行边起也,诸边文武大吏俱櫜鞬郊迎,恒恐不得当銮意,馈遗不赀。

事竣,归装千辆,用以遗贵近,得再柄政,声誉顿衰。

又为其子所累,讫不复振。

逾三年卒,年七十。

(节选自《明史·翟銮传》)[注]①献替,即献可替否,给君主提出建议。

4.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是(3分)A.帝遂逾次用之逾:按照。

B.銮皆谨事之事:服事。

C.銮留独秉政者两月秉:执掌。

D.所拟不中律中:符合。

5.对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)A.銮曰/按律籍没止/三条/谋反/叛逆及奸党耳/不合三尺法/何以信天下/B.銮曰/按律籍没止/三条/谋反叛逆及奸党耳/不合/三尺法何以信天下/C.銮曰/按律/籍没止三条/谋反/叛逆及奸党耳/不合三尺法/何以信天下/D.銮曰/按律/籍没止三条/谋反叛逆及奸党耳/不合/三尺法何以信天下/6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)A.翟銮受人赞誉,得到皇帝的重用。

《明代宦官》的原文《明代宦官》的原文有明一代宦官之祸,视唐虽稍轻,然至刘瑾、魏忠贤,亦不减东汉末造矣。

初,明祖着令,内官不得与政事,秩不得过四品。

永乐中,遣郑和下西洋,侯显使西番,马骐镇交趾,且以西北诸将多洪武旧人,不能无疑虑,乃设镇守之官,以中人参之,京师内又设东厂侦事,宦官始进用。

宣宗时,中使四出,取花鸟及诸珍异亦多,然袁琦、裴可烈等有犯辄诛,故不敢肆。

正统以后,则边方镇守,京营掌兵,经理仓场,提督营造,珠池银矿,市舶织造,无处无之。

何元朗云,嘉靖中有内官语朱象元云,昔日张先生(璃)进朝,我们要打恭,后夏先生(言),我们平眼看他。

今严先(嵩),与我们拱手始进去。

按世宗驭内侍最严,四十余年间未尝任以事,故嘉靖中内官最敛戢,然已先后不同如此,何况正德、天启等朝乎。

稗史载,永乐中,差内官到五府六部,俱离府部官一丈作揖。

途遇公侯驸马,皆下马旁立。

今则呼唤府部官如属吏,公侯驸马途遇内官,反回避之,且称以翁父,至大臣则并叩头跪拜矣。

此可见有明一代宦官权势之大概也。

总而论之,明代宦官擅权,自王振始,然其时廷臣附之者,惟王骥、王佑等数人,其它尚不肯俯首,故薛瑁、李时勉皆被诬害。

及汪直擅权,附之者渐多,奉使出,巡按御史等迎拜马首,巡抚亦戎装谒路,王越、陈钺等结为奥援。

然阁臣商辂、刘翊尚连章劾奏,尚书项中、马文升等亦薄之而为所陷,则土大夫之气犹不尽屈也。

至刘瑾,则焦芳、刘宇、张^等为之腹心,戕贼善类,征责贿赂,流毒几遍天下,然瑾恶翰林不屈,而以《通鉴纂要》善写不谨,谴谪诸纂修官,可见是时廷臣尚未靡然从风。

且王振、汪直好延揽名士,振慕薛瑁、陈继忠之名,特物色之。

直慕杨继忠之名,亲往吊之。

瑾慕康海之名,因其救李梦阳,一言而立出之狱。

是亦尚不敢奴隶朝臣也。

迨魏忠贤窃权,而三案被劾、察典被谪诸人,欲借其力以倾正人,遂群起附之。

文臣则崔呈秀、田吉、吴淳夫、李龙、倪文焕,号五虎;武臣则田尔耕、许显纯、孙云鹤、杨寰、崔应元,号五彪;又尚书周应秋,卿寺曹钦程等,号十狗;又有十孩儿、四十孙之号,自内阁、六部至四方督抚,无非逆党,骏骏乎可成篡弑之祸矣。

明史载,太祖制,内官不许读书识字。

宣宗始设内书堂,选小内侍令大学士陈山教之,遂为定制,用是多通文义(《戒庵漫笔》则谓,永乐中已令吏部听选教职,入内教书。

王振始以教职入内,遂自宫以进,至司礼监。

)数传之后,势成积重云。

然考其致祸之由,亦不尽由于通文义也。

王振、汪直、刘瑾固稍知文墨,魏忠贤则目不识丁,而祸更烈。

大概总由于人主童昏,漫不省事,故若辈得以愚弄而窃威权。

如宪宗稍能自主,则汪直始虽肆恣,后终一斥不用。

武宗之于瑾,亦能擒而戮之。

惟英、熹二朝,皆以冲龄嗣位,故振、忠贤年,少仅三四年,而祸败已如是,设令正统、天启之初,二竖即大权在握,其祸更有不可胜言者。

然则广树正人,以端政本而防乱源,固有天下者之要务哉。

按明代宦官擅权,其富亦骇人听闻。

今见于记载者,王振时,每朝觐官来见者,以百金为率,千金者始得醉饱而出(《稗史类编》)。

是时贿赂初开,千金已为厚礼。

然振籍没时,金银六十余库,玉盘百,珊瑚高六七尺者二十余株(《明史振传》),则其富已不管矣。

李广殁后,孝宗得其赂籍,文武大臣馈黄白米各千百石,帝日:“广食几何,乃受米如许??”左右日:“隐语耳,黄者金,白者银也。

”(《广传》)则视振已更甚。

刘瑾时,天下三司官入觐,例索千金,甚至有四五千金者(《蒋钦传》)。

科道出使归,例有重贿。

给事中周端勘事归,淮安知府赵俊许贷千金,既而不与,煽计无所出,至桃源自刎死(《许天锡传》)。

偶一出使,即需重赂,其它可知也。

稗史又记布政使须纳二万金,则更不止四五千金矣。

瑾败后籍没之数,据王整笔记,大玉带八十束,黄金二百五十万两,银五千万余两,他珍宝无算。

计瑾窃柄不过六七年,而所积已如此。

其后钱宁籍没时,黄金十余万两,白金三千箱,玉带二千五百束(《宁传》),亦几及瑾之半。

至魏忠贤窃柄,史虽不载其籍没之数,然其权胜于瑾,则其富更胜于瑾可知也。

顾纳贿亦不必奄寺,凡势之所在,利即随之。

如钱宁败后,江彬以武臣得幸,籍殁时黄金七十柜,白金二千三百柜(《彬传》),非宦官也。

世宗时,宦官无擅权者,而严嵩为相二十年《明史》所记籍没之数,黄金三万余两,白金二百万余两,他珍宝不可数计。

此已属可骇,而稗史所载,严世蕃与其妻窖金于地,每百万为一窖,凡十数窖,日不可不使老人见之。

及嵩至,亦大骇,以多藏厚亡为虑。

则史传所载,尚非实数。

今案沈劾嵩,谓其揽御史之权,虽州县小吏亦以货取,索抚案之岁例,致有司递相承奉,而民财日削。

杨继盛劾嵩疏谓,文武迁擢,不论可否,但问贿之多寡。

将弁贿嵩,不得不胺削士卒;有司贿嵩,不得不拾克百姓。

徐学诗劾嵩疏谓,都城有警,嵩密运财南还,大车数十乘,楼船十余艘。

王宗茂劾嵩谓,文吏以赂而出其门,则必剥民之财。

武将以赂而出其门,则必勃军之饷。

陛下帑藏不足支诸边一年之费,而嵩所积可支数年,与其开卖官爵之令,何如籍其家以纾患。

赵锦劾嵩谓,边臣失事,纳赊于嵩,无功可受赏,有罪可不诛。

文武大臣之赠谥,迟速予夺,一视赂之厚薄。

张娜劾嵩谓,文武将吏,率由贿进。

户部发边饷,朝出度支之门,暮入奸嵩之府,输边者四,馈嵩者六。

边镇使人伺嵩门下,未馈其父,先馈其子;未馈其子,先馈家人,家人严年已逾数十万。

董传策劾嵩谓,边军岁饷数百万,半入嵩家,吏、兵二部持簿就嵩填注,文选郎万案、职方郎方祥,人称为文、武管家。

嵩赞多水陆舟车载还其乡,月无虚日。

邹应龙劾嵩谓,嵩籍本袁州,乃广置良田美宅于南京、扬州,无虑数十所。

合诸疏观之,可见嵩之纳贿,实自古权奸所未有。

其后陈演罢相,以赞多不能行,国变后,为闯贼所得。

亦皆非宦官也。

是可知贿随权集,权在宦官则贿亦在宦官,权在大臣则贿亦在大臣,此权门贿赂之往鉴也。

明代宦官译文:明代宦官所造成的祸害,与唐代相比虽然稍稍轻微,但到刘瑾、魏忠贤,所带来的危害也不比东汉末年小。

从前明太祖规定宦官不能干预政事,官品不能高于四品。

永乐年间,(明成祖)派遣郑和出使西洋各国,侯显出使西藏,马琪镇守安南。

又因为西北边防的将领大多是洪武朝的旧部,不能没有疑心顾虑,于是设置镇守官员,由宦官担任。

在京都又设立东厂,缉访谋反大逆的奸恶等事,宦官开始得到重用。

明宣宗时期,宦官四处出使,为皇帝搜刮了许多奇花异鸟和珍宝。

但袁琦、裴可烈等人,只要犯罪就诛杀,所以宦官不敢放肆。

明英宗以后,边地镇守,京都领兵,仓库盐场,土木工程,珠榷(广东)银矿,市舶司和织造都有宦官参与。

何良俊说:“嘉靖年间有宦官对朱大韶说:从前张理上朝,我们要向他行礼。

后来我们以平等之礼对待夏言,而现在严嵩要向我们行礼后才上朝。

”嘉靖皇帝控驭宦官最严厉,四十多年间没有对宦官委以重任,所以嘉靖一朝宦官最为收敛。

但是宦官的地位已先后有所不同,何况明武宗、明熹宗时期呢!野史记载:永乐年间,朝廷派遣宦官到五军都督府和六部,宦官都在离都督府和六部官员一丈以外作揖行礼,如果遇到公侯和驸马,都下马站在路旁等对方先通过。

现在宦官像对待下属一样使唤都督府和六部官员,而公侯驸马在路上遇见宦官,反而各自回避,并称宦官为翁父。

而其他大臣见到宦官就更要叩头跪拜了。

这些变化可以体现明代宦官权势的大致情况。

总的来说,明代宦官专权从王振开始。

但当时朝臣依附王振的,只有王骥、王祐等人。

其余的大臣还不肯归附,所以薛琅、李时勉都被王振诬害。

等到汪直专权,依附他的人逐渐增多,汪直奉命出使,巡案御史在马前迎接跪拜,巡抚也衣着军服在路途恭迎。

王越、陈钺等成为汪直的心腹。

但内阁大臣商辂、刘诩等人还接连上章弹劾汪直。

尚书项忠、兵部侍郎马文升等也轻薄汪直,被汪直所诬害。

±大夫的气节,还没有完全丧失。

到刘瑾,焦芳、刘宇、张采等成为心腹,杀害好人,索求贿赂,危害天下。

但是刘瑾憎恶翰林院官员不肯屈服,于是拿《通鉴纂要》抄写不够恭谨为理由,指责并罢免了纂写的官员。

可以看出,这时朝中大臣还没有完全向刘瑾一边倒。

况且王振、汪直喜好拢络名士,王振听说薛琅、陈敬宗的名声,特地找到他们。

汪直听说杨继宗的名气,亲自前往凭吊。

刘瑾听说康海的名声,因为康海向自己替李梦阳求情而让李立刻出狱。

这也说明还不敢把朝中大臣像奴隶一样对待。

等到魏忠贤专权,借“三案”弹劾东林党人,打击被贬谪的官员,小人们想借势报复正人君子,于是纷纷依附魏忠贤。

文臣有崔呈秀、田吉、吴淳夫、李龙、倪文焕,号称“五虎”。

武臣有田尔耕、许显纯、孙云鹤、杨寰、崔应元,号称“五彪”。

另外尚书周应秋、卿寺官员(九卿官员)曾钦程等号称“十狗二又有“十孩儿”,“四十孙”的说法,可以说从内阁、六部到地方总督巡抚,都是魏忠贤的党羽,很快就可以发生篡权弑君的大祸了。

明史记载(卷304《宦官》)明太祖时期的制度是,宦官不能读书和识字。

明宣宗开始设立内书堂,挑选小太监让大学士陈山教授。

于是成为制度,因此宦官多通文墨。

(《四友斋丛说》却认为,永乐年间皇帝已命令吏部选拔教官,到宫中教授宦官。

王振最初以教官身份进入宫中,后来自行阉割成为宦官,做到司礼监的职位。

)几代以后,成了积重难返的局面。

但考察宦官产生灾祸的缘由,也不完全由于宦官有文化知识。

王振、汪直、刘瑾固然粗通文墨,魏忠贤却是文盲,而产生的危害更大。

可能是因为君主昏庸,没有政治智慧,所以他们有机会愚弄君主,窃取大权。

例如宪宗稍稍能醒悟,汪直开始虽然为所欲为,后来终究被疏远而不用。

明武宗也能把刘瑾擒获处死。

只有明英宗、熹宗两朝幼年即位,所以王振、魏忠贤可以无所顾忌。

但英宗初年,杨士奇、杨荣、杨溥执政,王振心中畏惧,不敢过分。

等到“三杨”相继辞世,王振就跋扈而不能制服。

熹宗初年,朝中正直之士占主导,魏忠贤也有所顾虑,四年以后,叶向高、赵南星、高攀龙、杨涟、左光斗等相继离朝,魏忠贤于是为所欲为。

王振、魏忠贤专权的时间,长不过六七年,短只有三四年,所产生的祸害已经这样。

假如英宗、熹宗初年既已专权,祸害就更说不完了。

这样看来,培养忠直的大臣,来端正政治风气,防止祸乱萌发,就是君主的大事。