三年级经典诵读校本课程教学设计[1]讲课稿

- 格式:doc

- 大小:127.01 KB

- 文档页数:16

《经典诵读》校本课程实施纲要我国传统文化中的经典名著,极富哲理与文学精华,是古圣前贤留给子孙后代的一份珍贵财富。

其中,经过千百年锤炼与洗礼的蒙学教材,语言相袭,血脉相承,以其显著的教育功效与广泛持久的影响力,成为蒙养教育的经典教材。

如《三字经》已有七百多年历史,包括了中国传统的教育、历史、天文、地理、伦理、道德以及一些民间传说等内容,三字一句的韵文极易成诵,言简意赅,广泛生动。

诵读《三字经》,不仅可以学习语言文字,而且能够“知天下事,通圣人礼”,堪称“蒙学之冠”。

1990年新加坡出版的英文新译本《三字经》,被联合国教科文组织选入“儿童道德丛书”,向全世界推广。

这类蒙学教材以精炼优美的语言为载体,文以载道,渗透着本民族的核心价值观念,在当今电子媒体发达、垃圾文化泛滥、传统道德滑坡的社会环境中,对于学生教育显得更为珍贵而必要。

在中小学阶段有目的、有组织、有步骤、有选择地学习传统的蒙学教材,开展“经典诵读”活动,对于提升学生的语文素养、加强学生的道德教育、弘扬民族优秀文化,具有十分重要的现实意义。

在“大量阅读”语文教改实验的架构下,为补充当前学生语文教材和近现代白话读物之不足,系统地组织开展我国传统文化“经典诵读”活动。

为保证该活动的有序性、有效性和系统化,特制定本实施方案。

一、经典诵读的指导思想传承与弘扬我国优秀的传统文化,补充当下中语文教材之不足,提高学生的文化素养与道德素质,促进学生健康、和谐的全面发展。

二、经典诵读的设定目标总体目标:在不加重学生课业负担的前提下,开展经典诵读活动,使学生从小受到我国传统文化的熏陶,加强学生对传统文化的了解与热爱,提高学生的国学修养和文化水平;发挥传统文化的教化力量,增强道德教育的实效性;把学生培养成长为新一代兼具世界眼光和现代人意识、胸含传统文化底蕴的未来社会的建设者。

具体目标:各年级学生在学好规定的语文教材的基础上,低中年纪以学习传统的蒙学教材为主。

我校七至九年级学生学习《弟子规》。

诵读经典,积累精华,陶冶情操----“走进国学诵经典”校本课程设计焦家庄小学2013.8诵读经典,积累精华,陶冶情操----“走进国学诵经典”校本课程设计走进国学诵经典校本课程开发背景:(一)指导思想:1、认真贯彻《基础教育课程改革纲要》的精神,确立现代教育观、课程观、质量观,利用课程分级管理的体制,优化学校课程结构,促进学生的发展,努力创建学校的教育特色。

2、校本课程通常是由校长、教师、学生及家长代表来决策,采用实践—评估—开发的课程开发模式,实施“问题解决”即“自下而上”的政策,以满足学校、学生之间客观存在的差异性,因而具有一定的适应性和参与性。

3、校本课程的开发旨在通过对本校学生的需求进行科学地评估、以学校为基地,并与外部力量合作,充分利用学校内外的课程资源,开发出对学生、家长、学校有积极促进作用的课程,校本课程集中体现“以学校为本”的理念,主要强调课程的开放性、民主性、参与性,强调交流与合作,尽可能地培养出有个性、有特色、学业有所长的未来人才。

4、切实贯彻中央关于“弘扬中华文化,培育民族精神”的精神,是加强“未成年人思想道德建设”重要手段,是传承中华文明的传统要求,是构建和谐社会的客观要求。

同时他也是学校教育的重要补充,是全面实行素质教育、提高我国文科教学水平的重要组成部分(二)人文与地理背景:1、中华民族文化源远流长,内涵深刻,意存高远。

许多文化源头著作——如《论语》、《老子》、《唐诗三百首》等,具有开放式的哲理,富有民族特色,他们超越了时代限制,至今仍极富有活力,放射着夺目的光辉。

2、一个挺立于世界民族之林的国家,必须要有优秀的民族传统,优秀的民族人文精神,这就要求我们新一代的人具备这种人文素养。

而这些千古美文将滋养着一代新人的成长——“天下为公”的理念;“宁为玉碎,不为瓦全”的风骨;“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的胸怀;“位卑未敢忘忧国”的精神……这些都是培养人文素养的重要精神资源。

《经典诵读》教学设计《经典诵读》教学设计作为一名辛苦耕耘的教育工作者,有必要进行细致的教学设计准备工作,教学设计是教育技术的组成部分,它的功能在于运用系统方法设计教学过程,使之成为一种具有操作性的程序。

那么问题来了,教学设计应该怎么写?下面是小编为大家整理的《经典诵读》教学设计,仅供参考,希望能够帮助到大家。

《经典诵读》教学设计1设计理念:让孩子走近《三字经》,初步感受中华传统文化的丰富内涵,并以此为起点,开始对传统经典的追寻,进而了解祖国优秀的文化遗产,弘扬中华民族传统文化。

并凭借此课,体现校本经典特色。

教学目标:知识与技能:1、能够正确、流利、有感情地读文背文。

2、掌握有关诵读方法,提高学习兴趣。

3、学会简单地运用三字经。

过程与方法:训练为主,做到参与面广;加强诵读,说勤学成才的故事。

情感与态度:初步感受中华传统文化的丰富内涵,培养学生对汉语言文字的热爱,明白勤学好问、有所作为,人生才有意义的道理。

行为与习惯:提高学生的读书兴趣,多读经典,多加积累。

学习经典中的积极之处,好好做人做事。

学情分析:《三字经》一课,将厚重的中华文化溶入儿童的阅读理解过程之中,给儿童以浸润,给儿童以重染。

这课不仅是学生对具体文字的感受,更是对中华文明的感知,对中华民族气节的启蒙教育。

虽然这些字词理解起来有难度,但只要读熟了,记住了,就能为今后更好的理解、领悟、印证打下了基础。

教学准备:《三字经》为人处事篇、课件教学过程:一、引出《三字经》:李老师知道我们四(1)班的同学都很聪明,所以我设计了一个知识竞赛来比一比谁的知识多,好不好?出示课件:1、哪些书伴随古代孩子成长?2、“玉不琢”的下半句是什么?3、我国历史上,谁教子有方,五个儿子个个金榜题名,做官清廉能干,美名传扬,被当时人称“燕山窦氏五龙”?4、“悬梁”、“刺股”、“囊萤”、“映雪”分别指的是我国历史上哪位勤学之士发奋读书的情景?你知道在哪本书上可以找到这些答案吗?对了,答案就是《三字经》。

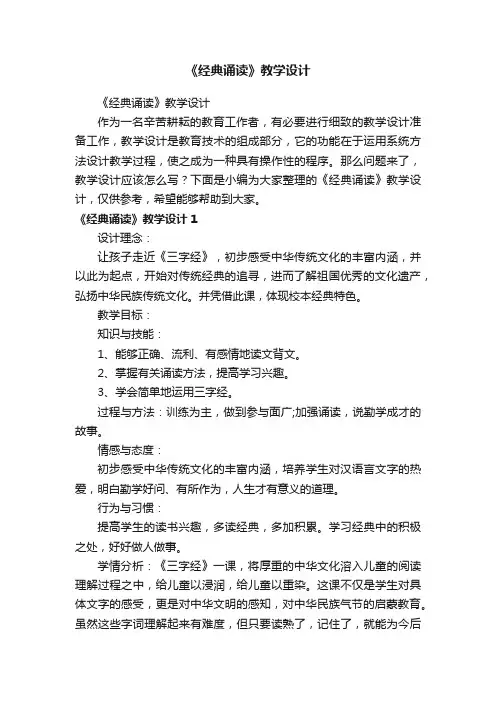

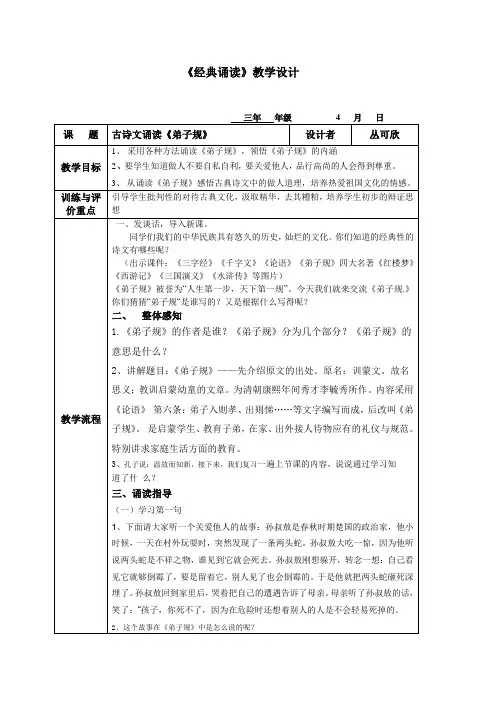

课题教课目的教课要点教课难点教课准备教课环节一、故事导入经典朗读第 1 课课时第一课时1.运用多种方式进行朗读,能够读准字音,认识汉字。

2.理解意思,懂得文中所波及到的故事。

3.培育学生的朗诵能力,在读的基础上背诵。

4.激发学生阅读经典的兴趣,感知祖国语言文字的广博精湛,热爱祖国文字并从中遇到熏陶。

1.经过朗读,读准字音,认识汉字,理解意思。

2.经过熟读成诵,激发学生阅读经典的兴趣。

经过学致使用,把学到的汉字进行运用并进行拓展延长。

PPT教学过程二次备课教课内容及活动及反省1.同学们喜爱听故事吗?今日,老师给大家带来一个古代的故事《千字文的来历》。

2.简介《千字文》3.出示本教材要学习的内容——第一章(自然章)前面八句。

二、介绍《千师:好的书本加上好的学习方法,这样才会字文》的学习有更好的学习成效。

下边我们先认识学习《千字方法文》的方法。

1. 字正腔圆知读音字正,就是发音必定要正确;腔圆,就是字要发的圆润,洪亮。

三、学习《千 2. 载歌载舞读节奏字文》前八句。

能够利用手脚拍打节奏读《千字文》3. 借助资料知其意利用图片,说明来理解每一句千字文的意思。

4.摇头摆尾出感情能够学习先人那样摇头摆尾有感情地读千字文。

师:同学们必定急不可待想学习《千字文》吧?今日我们就一同来领会一下这本才子奇书的魅力吧!(一)字正腔圆知读音1.学生自由朗诵文章,当碰到难读的或许不会读的字,多读几遍。

看谁读得最准,学得最快。

2.请学生代表试读文章,其余同学听读注意生字的读音。

3.请同学互相纠正要点字的读音。

师要点指导“ 侈”“磻”“尹”的读音。

4.听老师范读。

师:同学们,老师读得怎么样?谁能来评论一下?5.学生评论。

(响亮,正确,有节奏等)(二)载歌载舞读韵律师:本文四字一句,每句都押韵。

你看,“黄、荒、张”都有一个“īng””éng”音,(课件)这就是古文的声韵美了。

我们不单能够用声音去找这类声韵的感觉,还能够用手打节奏。

![三年级经典诵读教案[教材]](https://uimg.taocdn.com/e88a645e76c66137ee0619cf.webp)

三年级经典诵读教案[教材]童真童趣第一课时课时目标1、能正确、流利、有感情地朗读诗歌~背诵诗歌。

2、能感受诗句中营造的充满童趣的意境~能从中感受到诗人对生活的热爱。

3、充分发挥学生的想象力~并在课堂中培养学生的表演才能合作精神。

课时方式朗诵诗歌、说诗意、谈感受、明道理课时安排:2课时课时过程一、导入新课同学们~喜欢古诗吗,,出示古诗,《小儿垂钓》。

今天我们再一起来学习一首新的唐诗~好吗,二、出示画面:小儿垂钓1、指名读读诗题。

2、看了诗题~猜猜诗里可能描写了怎样的画面,过渡:是不是同学们所想象的呢,我们就来读读诗句。

三、初读诗句~要求读正确~读出节奏。

1、首先同学们自己读两遍~要求字音读正确~节奏读鲜明。

2、指名读。

3、集体读。

四、理解诗句~进入意境。

1、读了那么多遍~谁来告诉老师~这首诗中写到几个人,2、诗中怎样称小孩的,,稚子,这个稚还是什么稚,,幼稚稚嫩幼稚愿,总之都是指小孩那独特的单纯天真的感觉。

3、你能根据诗句内容想象一下~猜猜这个小孩的外貌吗, 结合学生的发言~理解“蓬头”, 再猜猜他的衣着啊。

4、感受诗句中营造的充满童趣的意境~能从中感受到诗人对生活的热爱。

五、熟读成诵~强化记忆1、自己背诵。

2、同桌比赛背。

3、带有动作表演背诵第二课时一、导入新课《小儿垂钓》这首诗~主要体现了儿童的童贞稚气~让我们感受到了诗人对生活的热爱。

除了这首诗~你还知道哪些充满童趣的古诗呢,二、拓展眼界~增长知识1、出示《所见》牧童/骑黄牛~歌声/振林樾。

意欲/捕鸣蝉~忽然/闭口立。

2、出示《村居》草长/莺飞/二月天~拂堤/杨柳/醉春烟。

儿童/散学/归来早~忙趁/东风/放纸鸢。

三、初读古诗~整体感知1、自由读~教师巡回指导。

2、指名读~教师随时订正错字。

3、集体读。

四、细读古诗~体会意境1、细细品读~自己感受诗中意境。

2、小组交流~教师巡回指导。

3、集体交流。

五、诵读古诗~感悟升华1、自己在熟读的基础上背诵。

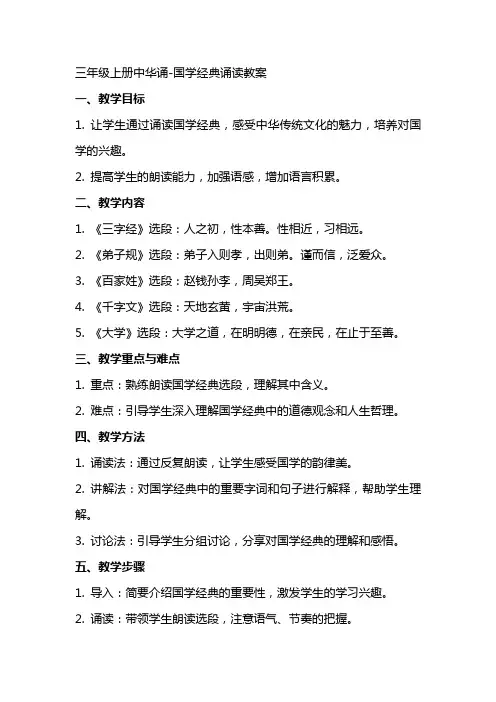

三年级上册中华诵-国学经典诵读教案一、教学目标1. 让学生通过诵读国学经典,感受中华传统文化的魅力,培养对国学的兴趣。

2. 提高学生的朗读能力,加强语感,增加语言积累。

二、教学内容1. 《三字经》选段:人之初,性本善。

性相近,习相远。

2. 《弟子规》选段:弟子入则孝,出则弟。

谨而信,泛爱众。

3. 《百家姓》选段:赵钱孙李,周吴郑王。

4. 《千字文》选段:天地玄黄,宇宙洪荒。

5. 《大学》选段:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

三、教学重点与难点1. 重点:熟练朗读国学经典选段,理解其中含义。

2. 难点:引导学生深入理解国学经典中的道德观念和人生哲理。

四、教学方法1. 诵读法:通过反复朗读,让学生感受国学的韵律美。

2. 讲解法:对国学经典中的重要字词和句子进行解释,帮助学生理解。

3. 讨论法:引导学生分组讨论,分享对国学经典的理解和感悟。

五、教学步骤1. 导入:简要介绍国学经典的重要性,激发学生的学习兴趣。

2. 诵读:带领学生朗读选段,注意语气、节奏的把握。

3. 讲解:对选段中的重要字词和句子进行解释,帮助学生理解。

4. 讨论:引导学生分组讨论,分享对选段的理解和感悟。

5. 总结:总结本节课的学习内容,强调国学经典中的道德观念和人生哲理。

6. 作业:要求学生回家后,向家长分享所学内容,并进行适量的背诵。

六、教学评估1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、诵读表现和讨论发言,评价学生的学习态度和兴趣。

2. 作业完成情况:检查学生回家后向家长分享内容的情况,以及背诵作业的完成质量。

3. 知识点掌握:通过课堂提问和课后测试,评估学生对国学经典选段的理解和记忆程度。

七、教学拓展1. 组织学生进行国学知识竞赛,激发学生学习国学的热情。

2. 邀请家长参与国学经典诵读活动,增进家校合作,共同培养学生的国学素养。

3. 推荐学生阅读其他国学经典著作,如《论语》、《道德经》等,拓展学生的知识面。

八、教学反思1. 反思教学内容是否适合学生的认知水平,及时调整教学内容和方法。

![三年级经典诵读校本课程教学设计[1]教学文稿](https://uimg.taocdn.com/bbea1d6958fb770bf78a55f4.webp)

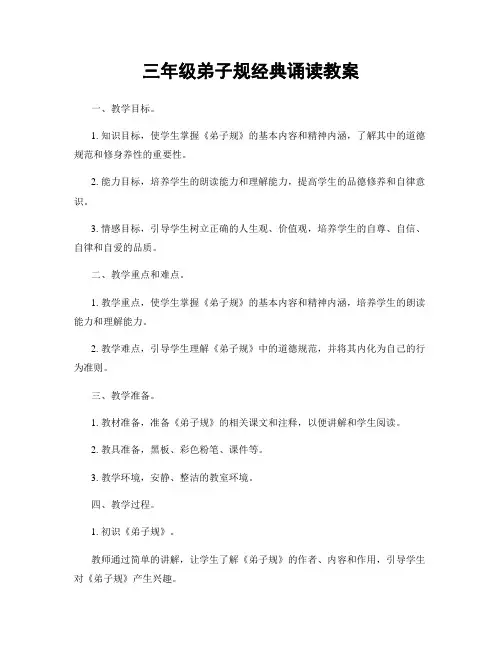

三年级弟子规经典诵读教案一、教学目标。

1. 知识目标,使学生掌握《弟子规》的基本内容和精神内涵,了解其中的道德规范和修身养性的重要性。

2. 能力目标,培养学生的朗读能力和理解能力,提高学生的品德修养和自律意识。

3. 情感目标,引导学生树立正确的人生观、价值观,培养学生的自尊、自信、自律和自爱的品质。

二、教学重点和难点。

1. 教学重点,使学生掌握《弟子规》的基本内容和精神内涵,培养学生的朗读能力和理解能力。

2. 教学难点,引导学生理解《弟子规》中的道德规范,并将其内化为自己的行为准则。

三、教学准备。

1. 教材准备,准备《弟子规》的相关课文和注释,以便讲解和学生阅读。

2. 教具准备,黑板、彩色粉笔、课件等。

3. 教学环境,安静、整洁的教室环境。

四、教学过程。

1. 初识《弟子规》。

教师通过简单的讲解,让学生了解《弟子规》的作者、内容和作用,引导学生对《弟子规》产生兴趣。

2. 朗读《弟子规》。

教师带领学生朗读《弟子规》的课文,要求学生注意语音语调和停顿,使朗读更加生动有力。

3. 理解《弟子规》。

教师通过讲解《弟子规》的每一条内容,引导学生理解其中的道德规范和修身养性的重要性,让学生明白这些规范对于自己的成长和发展是有益的。

4. 分组讨论。

教师将学生分成小组,让他们就《弟子规》中的某一条内容展开讨论,让学生自由交流自己的看法和理解,增强学生的思维能力和表达能力。

5. 朗读比赛。

教师组织朗读比赛,让学生展示自己的朗读能力,增强学生的自信心和表达能力。

6. 课外拓展。

教师布置相关的课外阅读和作业,让学生进一步了解《弟子规》的内容和精神内涵,培养学生的自主学习能力。

五、教学反思。

通过本节课的教学,学生对《弟子规》的内容和精神内涵有了初步的了解,朗读能力和理解能力也得到了提高。

但是在教学过程中,有些学生对《弟子规》的理解还不够深入,需要教师进一步引导和讲解。

同时,在今后的教学中,还需要通过多种方式和方法,让学生更加深入地理解和领会《弟子规》中的道德规范和修身养性的重要性,使之成为学生行为准则的一部分。

第1课《论语》(节选)《论语》是一部记载孔子及其学生言行的书。

《论语》一书作为中华民族重要的精神遗产,在古今中外的历史上都产生过巨大影响。

其中所反映的伦理道德、社会政治思想,已经渗透到中华民族的民族性格当中,成为中华民族的美德,具有极大的继承价值。

(一)【关于仁道的道德修养问题】1.子曰:“里仁为美⑴,择不处仁⑵,焉得知⑶?”2.子曰:“不仁者不可以久处约⑷,不可以长处乐。

仁者安仁⑸,知者利仁。

”3.子曰:“苟志于仁矣,无恶也。

”4.子贡曰:“如有博施⑹于民而能济众⑺,何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁?必也圣乎!尧舜⑻其犹病诸⑼。

夫⑽仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

能近取譬⑾,可谓仁之方也已。

”阅读广角释义:⑴里仁为美:里,住处,借作动词用。

住在有仁者的地方才好。

⑵处:居住。

⑶知:音zhì,同智。

⑷约:穷困、困窘。

⑸安仁、利仁:安仁是安于仁道;利仁,认为仁有利自己才去行仁。

⑹施:旧读shì,动词。

⑺众:指众人。

⑻尧舜:传说中上古时代的两位帝王,也是孔子心目中的榜样。

儒家认为是“圣人”。

⑼病诸:病,担忧。

诸,“之于”的合音。

⑽夫:句首发语词。

⑾能近取譬:能够就自身打比方。

即推己及人的意思。

译文:1.孔子说:“跟有仁德的人住在一起,才是好的。

如果你选择的住处不是跟有仁德的人在一起,怎么能说你是明智的呢?”2.孔子说:“没有仁德的人不能长久地处在贫困中,也不能长久地处在安乐中。

仁人是安于仁道的,有智慧的人则是知道仁对自己有利才去行仁的。

”3.孔子说:“如果立志于仁,就不会做坏事了。

”4.子贡说:“假若有一个人,他能给老百姓很多好处又能周济大众,怎么样?可以算是仁人了吗?”孔子说:“岂止是仁人,简直是圣人了!就连尧、舜尚且难以做到呢。

至于仁人,就是要想自己站得住,也要帮助人家一同站得住;要想自己过得好,也要帮助人家一同过得好。

凡事能就近以自己作比,而推己及人,可以说就是实行仁的方法了。

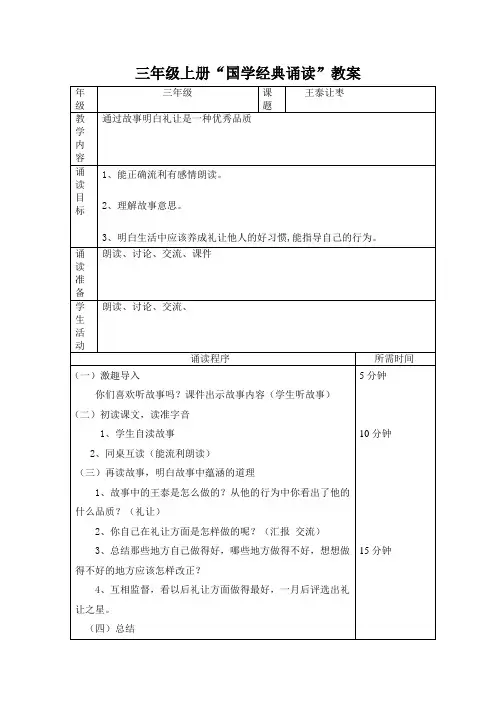

三年级上册“国学经典诵读”教案

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计

小学“国学经典诵读”教学设计。

时间班级三诗文题目1《回乡偶书》诵读目标1、正确、流利、有感情地背诵古诗。

2、了解古诗背景,领悟古诗意思。

教学过程诵读内容回乡偶书贺知章其一少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

其二离别家乡岁月多,近来人事半消磨。

惟有门前镜湖水,春风不改旧时波。

教师点拨《回乡偶书二首》是唐代诗人贺知章的组诗作品。

这两首诗虽是作者晚年之作,但充满生活情趣。

第一首诗在抒发作者久客他乡的伤感的同时,也写出了久别回乡的亲切感;第二首诗抓住了家乡的变与不变的对比,传达出作者对生活变迁、岁月沧桑、物是人非的感慨与无奈之情。

【其一】我在年少时离开家乡,到了迟暮之年才回来。

我的乡音虽未改变,但鬓角的毛发却已经斑白。

儿童们看见我,没有一个认识的。

他们笑着询问:这客人是从哪里来的呀? 【其二】 我离别家乡的时间已经很长了,回家后才感觉到家乡的人事变迁实在是太大了。

只有门前那镜湖的碧水,在春风吹拂下泛起一圈一圈的波纹,还和五十多年前一模一样。

时间班级三诗文题目2《七步诗》诵读目标1、学习《七步诗》,了解这首诗的创作经过。

2、有感情地朗读古诗。

3、领悟学习古诗的方法,理解古诗的含义。

教学过程诵读内容《七步诗》三国曹植原文:煮豆持作羹, 漉菽以为汁。

萁在釜下燃,豆在釜中泣。

本自同根生,相煎何太急?改编:煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。

本自同根生,相煎何太急。

教师点拨《七步诗》,是三国时期魏国著名文人曹植的名篇。

这首诗用同根而生的萁和豆来比喻同父共母的兄弟,用萁煎其豆来比喻同胞骨肉的哥哥残害弟弟,生动形象、深入浅出地反映了封建统治集团内部的残酷斗争和诗人自身处境艰难,沉郁愤激的感情。

【译文】锅里煮着豆子,是想把豆子的残渣过滤过后,留下豆汁来做成羹。

把豆渣压干做成豆豉。

豆茎在锅下燃烧,豆子在锅里哭泣。

你我本来是同一条根上生长出来的,你何必这样急迫地煎熬我呢?这首诗用同根而生的萁和豆来比喻同父共母的兄弟,用萁煎其豆来比喻同胞骨肉的哥哥残害弟弟,表现了作者对兄弟相逼、骨肉相残的不满与厌恶。