20140624 椎基底动脉扩张延长症(VBD)的影像学及临床研究进展

- 格式:ppt

- 大小:25.38 MB

- 文档页数:37

椎基底动脉延长扩张症的研究进展VBD是一种罕见的脑血管变异性疾病。

文章回顾了VBD发病率、病因、临床表现、影像学及治疗。

VBD总人群发病率估计为0.06%~5.8%。

VBD是先天和后天因素共同结果。

VBD临床表现复杂,最常见的是缺血性卒中。

诊断主要依赖于影像学。

目前没有确切的治疗方法,随着线圈辅助支架血管重建术的发展,它可能成为VBD有效的治疗方法。

标签:VBD;发病率;病因;临床表现;血管内支架植入椎基底动脉延长扩张症(Vertebrobasilar Dolichoectasia,VBD)是以椎基底动脉显著的延长、扩张和移位为特征的罕见脑血管变异性疾病。

其病因不明,总人群发病率估计为0.06%~5.8%[1],在日本的研究中[2],无症状VBD发病率是1.3%,男/女为2.5。

1病因目前认为,VBD与先天动脉弹力层发育不良和后天获得因素有关。

国外报道先天因素与α-半乳糖苷酶A基因突变引起的Fabry病、马凡综合症、镰状细胞性贫血、Pomep病、Ehlers-Danlos综合征、PHACES综合征、常染色体隐性遗传多囊肾病(ARPKD)有关。

与VBD有关的危险因素有男性、高血压、吸烟、酗酒、脑卒中家族史及心血管家族史有关[3]。

VBD发病也可能与AIDS、水痘-带状疱疹病毒、梅毒、免疫性疾病、异常基质金属蛋白酶表达有关。

E.de Pablo-Fernandez等[4]还报道了VBD与1型神经纤维瘤有关的病例。

2临床表现VBD起病隐匿,可无任何症状;出现症状时,则表现复杂。

Flemming等3的前瞻性研究中,脑缺血占28%,脑干及脑神经压缩占22%,脑出血占3%。

VBD 的临床症状和体征与椎基底动脉扩张、延长、移位的程度,是否继发血栓形成、小血管的牵拉及组织受压程度等因素有关。

2.1缺血性卒中是VBD最常见的症状,也是最常见的死因,每年缺血性卒中的再发率为6.7%,主要为后循环缺血[3]。

Passero等[5]研究了缺血性卒中的位置,发现脑干梗塞占41%、大脑后动脉区占29%、丘脑占22%、小脑占2%,其他区域占2%。

椎基底动脉扩张延长症的临床表现及头颈部 CTA 分析张建岭【摘要】目的:探讨椎基底动脉扩张延长症( VBD)的临床表现及头颈部CT血管造影( CTA)的特点,加深对该种疾病的认识。

方法对2010年1月至2012年6月确诊的25例VBD患者进行回顾性分析,探讨其临床表现及头颈部CTA特点。

结果头晕为主要临床表现,一部分可表现为耳鸣及肢体无力。

头颈部CTA检查可见增粗、延长、迂曲的椎基底动脉及管腔、管壁内钙化斑,以及基底动脉移位、扩张、压迫脑干。

结论 VBD无特异性临床表现,更多引起椎基底动脉缺血症状、脑干梗死及脑神经损害。

头颈部CTA检查能准确清晰地显示变异的椎基底动脉的立体形态、血管壁钙化以及与周围结构的关系,可以作为临床上诊断VBD的首选检查方法。

【期刊名称】《河北医药》【年(卷),期】2014(000)015【总页数】3页(P2284-2286)【关键词】椎基底动脉扩张延长症;临床表现;头颈部CTA【作者】张建岭【作者单位】053000 河北省衡水市第四人民医院神经内科【正文语种】中文【中图分类】R743.4;R814.42椎基底动脉扩张延长症(VBD)是指各种原因所致的椎基底动脉明显的管腔增粗、延长移位。

国外有学者报道VBD总体人群的发生率低于0.05%[1],但另有研究称在初发脑梗死的患者中,VBD的检出率高达3.1%[2],还有资料称在通过MRA检查进行体检的人群中,无任何临床症状的VBD患者的检出率为1.3%[3]。

因其发病率相对较低,临床表现复杂多样,具有非特异性,容易出现误诊、漏诊,甚至延误治疗。

因此需要对其高度重视。

本研究回顾性分析近年在我院神经内科治疗的VBD患者临床表现及头颈部CTA特点,报道如下。

1.1 一般资料入选病例总数为25例,其中男21例(84%),女4例(16%),男女比例约为5.3∶1;发病年龄43~86岁,平均年龄为62.4岁。

均系2010年1月至2012年6月在我院神经内科住院期间经头颈部CTA检查确诊为VBD者。

椎-基底动脉扩张延长症的临床和影像学特点(附2例报告)俞晔;邓丽影;张明;龚黎民

【期刊名称】《临床神经病学杂志》

【年(卷),期】2010(023)002

【摘要】目的探讨椎-基底动脉扩张延长症(VBD)的临床和影像学特点.方法回顾性分析2例VBD患者的临床和影像学资料.结果 1例患者临床表现为椎-基底动脉缺血发作,1例表现为三叉神经痛.'2例患者颅脑MRI均见有椎-基底动脉扩张,伴有迂曲.结论 VBD是一种少见的脑血管变异性疾病,其临床和影像学表现多样,临床医师应提高对本病的认识.

【总页数】2页(P133-134)

【作者】俞晔;邓丽影;张明;龚黎民

【作者单位】南昌大学第二附属医院神经内科,330006;南昌大学第二附属医院神经内科,330006;南昌大学第二附属医院神经内科,330006;南昌大学第二附属医院神经内科,330006

【正文语种】中文

【中图分类】R743.4

【相关文献】

1.椎-基底动脉延长扩张症的临床研究(附5例报告) [J], 孙金梅;许春伶;李继梅;赵伟秦;谭颖

2.椎-基底动脉延长扩张症临床分析(附3例报道) [J], 南善姬;范佳;韩艳秋;张医芝;

陈秋惠

3.椎-基底动脉延长扩张症患者颅内动脉影像学测量对照研究 [J], 韩书明;刘海涛;路俊英;赵宝宏;任进军;郭志军

4.椎基底动脉扩张延长症的影像学表现及临床特点(附9例分析) [J], 吴白龙;刘浩;李家庭

5.椎-基底动脉延长扩张症的临床和影像学特征(附1例报告) [J], 邓榕;李莉;陈胜利;周杰;张书琼

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

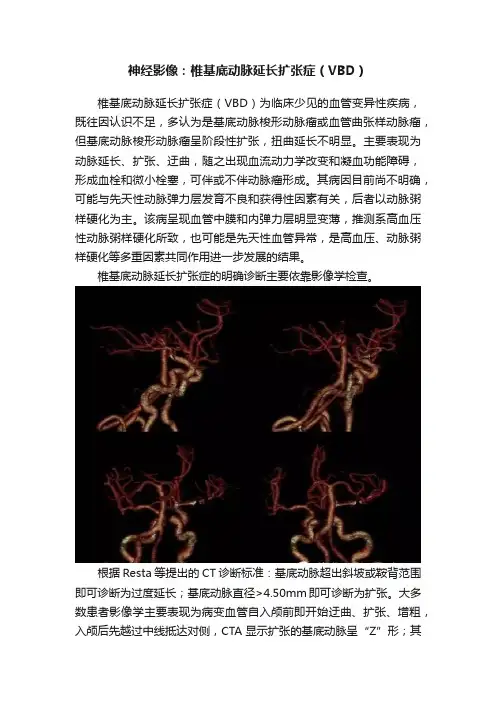

神经影像:椎基底动脉延长扩张症(VBD)椎基底动脉延长扩张症(VBD)为临床少见的血管变异性疾病,既往因认识不足,多认为是基底动脉梭形动脉瘤或血管曲张样动脉瘤,但基底动脉梭形动脉瘤呈阶段性扩张,扭曲延长不明显。

主要表现为动脉延长、扩张、迂曲,随之出现血流动力学改变和凝血功能障碍,形成血栓和微小栓塞,可伴或不伴动脉瘤形成。

其病因目前尚不明确,可能与先天性动脉弹力层发育不良和获得性因素有关,后者以动脉粥样硬化为主。

该病呈现血管中膜和内弹力层明显变薄,推测系高血压性动脉粥样硬化所致,也可能是先天性血管异常,是高血压、动脉粥样硬化等多重因素共同作用进一步发展的结果。

椎基底动脉延长扩张症的明确诊断主要依靠影像学检查。

根据Resta等提出的CT诊断标准:基底动脉超出斜坡或鞍背范围即可诊断为过度延长;基底动脉直径>4.50mm即可诊断为扩张。

大多数患者影像学主要表现为病变血管自入颅前即开始迂曲、扩张、增粗,入颅后先越过中线抵达对侧,CTA显示扩张的基底动脉呈“Z”形;其中,单纯基底动脉延长扩张占40%、基底动脉继发双侧椎动脉扩张占2%、双侧椎动脉扩张占16%。

临床主要表现为(1)脑缺血,由于血管扩张,血流动力学改变,在扩张扭曲的血管内形成微小栓塞而形成梗死灶。

(2)压迫症状,延长扩张的血管可直接压迫脑干,产生脑干压迫症状。

(3)扩张血管破裂出血,组织形态学观察证实扩张的血管内弹力层广泛缺乏和中膜纤维网缺乏,导致血管破裂出血。

(4)脑积水,由于脑脊液压力升高和延长扩张深人第三脑室的基底动脉搏动,影响脑脊液自颅后窝流出所致。

上述症状可单独出现亦可同时发生。

微血管减压术(MVD)是目前治疗脑神经血管压迫综合征的首选方法,对于血栓形成者可行抗血小板或溶栓治疗。

由于该病可导致蛛网膜下隙出血和脑出血,因此抗凝治疗应慎重选择。

其次,血流动力学改变也在椎基底动脉延长扩张症发生与发展过程中起重要作用,采用颅内密网支架治疗的目标是重建血管壁、纠正血流动力学异常,以维护其侧支动脉正常血流和功能区正常。

椎基底动脉延长扩张症的临床分析目的回顾分析17例椎基底动脉延长扩张症(Vertebrobasilar dilichoectasia,VBD)的临床表现及影像学特征,提高对该病诊断的认识。

方法对我院2009年9月~2013年9月确诊的17例椎基动脉延长扩张症患者分析其临床表现、影像特点及治疗方法。

结果椎基动脉延长扩张症是一种少见的血管异常性疾病。

临床表现复杂、多样,主要症状有头晕、肢体麻木、乏力,还可表现为面肌痉挛、三叉神经痛,甚至可表现为视野缺损,主要导致的疾病为脑梗死、脑室或蛛网膜下腔出血、脑干的神经压迫症状及脑积水等,无特异性治疗方法对症治疗为主。

结论椎基动脉延长扩张症是一种易复发,致残率、致死率高的疾病,应引起临床工作的重视,采取合理的治疗方法。

标签:动脉延长扩张症;影像学基底动脉延长扩张症是一种特殊的脑血管变异性病变,是临床上后循环病变的原因之一。

动脉延长扩张指动脉血管的显著延长、扩张、迂曲,可出现血流动力学及凝血功能障碍,形成血栓及微小栓塞,可伴或不伴动脉瘤形成,主要发生于椎动脉和(或)基底动脉,也可发生于颈内动脉系统[1]。

1 资料与方法1.1一般资料:选取我院神经内科住院的17例VBD患者为研究对象,所有患者入院均经头部CT初诊,并行头部MRI及MRA确诊为VBD,男15例,女2例,年龄35~70岁,平均60岁。

基础疾病分析:高血压12例,2型糖尿病7例,冠心病4例,高脂血症9例,高同型半胱氨酸血症5例,高纤维蛋白原血症2例,经统计所有入选患者均合并至少3种以上致动脉粥样硬化危险因素。

1.2影像学诊断标准①依据Smoker等[2]以高分辨率CT扫描制定的诊断标准:基底动脉位于脑桥腹侧至鞍上池上方,直径约4.5mm,以鞍背、鞍上池和第三脑室为界在长度上被分为4级(基底动脉分叉低于或平鞍背水平为0级,低于或平鞍上池为1级,位于鞍上池和第三脑室之间为2级,达到或高于第三脑室为3级);以鞍背、斜坡正中,旁正中;边缘和边缘以外或桥小脑脚为界在偏移度上分为4级(基底动脉位于鞍背和斜坡正中为0级,位于旁正中之间为1级,位于旁正中和边缘为2级,位于边缘以外或桥小脑脚为3级),如高度》=2级或位置偏移度》=2级且直径》=4.5mm即可定义为VBD。

医学影像影像研究与医学应用 2019年4月 第3卷第7期椎基底动脉迂曲扩张症(VBD)在临床较为少见的动脉血管变异畸形的疾病,其指的是椎-基底动脉明显扭曲变形延长,并伴有血管管腔的增宽。

当基底动脉直径≥4.5mm、基底动脉上段超过鞍上池或床突平面6mm以上,位置在鞍背或斜坡的旁正中至边缘间以外,可诊断为椎-基底动脉迂曲扩张症(VBD)[1]。

若椎-基底动脉迂曲扩张不严重时,临床无明显症状。

当椎-基底动脉扩张严重,周围组织受压明显,则临床症状明显且复杂,可有:脑梗死、脑干受压、脑积水、动脉破裂等。

随着医疗技术的不断更新及发展,影像学诊断的应用范围越来越广[2]。

MR 的平扫及功能成像也在广泛的应用普及。

以MR对椎-基底动脉迂曲扩张症(VBD)的诊断有其一定的优势。

本文就2016年6月—2018年10月,我院2例椎-基底动脉迂曲扩张症(VBD)患者作为研究对象,分析其MR图像,及该病在MR上表现的影像特征,具体如下。

1 资料与方法1.1 一般资料于2016年6月—2018年10月期间,12例椎-基底动脉迂曲扩张症(VBD)患者中,其中,男10例,女2例,年龄45~88岁之间,平均(60.4±15.9)岁,既往有冠心病病史者11例,高血压病史12例,吸烟史8例,脑梗死病史9例。

临床表现有:2例面部肌肉抽搐;3例面瘫;2例复视及三叉神经痛;12例经常性头晕头痛;11例肢体麻木和TIA。

所有患者的诊断均符合诊断标准,即:(1)基底动脉直径不小于4.5mm;(2)基底动脉上段超出鞍上池或床突平面6mm以上,位置在鞍背或斜坡的旁正中至边缘间以外。

1.1.1纳入标准及排除标准 纳入标准:(1)所有患者的确诊均符合诊断标准;(2)患者意识清醒,无昏迷;(3)所有患者的病例资料保存完整。

排除标准:(1)既往有精神、神经疾病;(2)无法进行MR检查,如:幽闭恐惧症患者,佩戴心脏起搏器,近期做过心脏支架等。

1.2 方法我院所用的MR仪器的机型为东芝Vantage Elan 1.5T,12例患者均常规进行颅脑MR平扫以及3D-TOFMRA (三维时间飞跃法脑血管成像),扫描序列包括:T1WI (TR/TE=400ms/8.3ms)、T2W(TR/TE=4070ms/108ms)。

椎基底动脉扩张延长症5例临床分析摘要目的探讨椎基底动脉扩张延长症(VBD)的临床特点,以提高对VBD的认识。

方法对5例VBD患者的临床及影像资料进行回顾性分析。

结果2例患者CT+多层螺旋CT动脉造影(MSCTA)确诊,3例患者头磁共振成像(MRI)+磁共振血管造影(MRA)确诊,均符合以上诊断标准。

所有患者均有头晕症状,肢体无力1例,复视1例,三叉神经痛1例,左侧面肌痉挛及轻度面瘫1例,耳鸣及听力下降1 例。

既往有脑卒中史者1例,短暂性脑缺血发作(TIA)1例,高血压2例,高血脂3例,糖尿病1例。

结论VBD易漏诊,提高诊断率,有利于患者的治疗及改善预后。

关键词椎基底动脉扩张延长症;诊断;临床分析VBD是指由于椎-基底动脉延长、迂曲、扩张,导致血流缓慢或压迫邻近脑神经、脑干而引起的一组临床综合征。

VBD的临床症状复杂多样,易导致临床漏诊和误诊。

本文回顾分析本院近4年来收治的5例VBD患者的临床资料,对其临床表现和影像学表现进行探讨,现报告如下。

1 资料与方法1. 1 一般资料选取2011年2月~2015年2月东港市中心医院收治的5例VBD患者。

所有患者入院后均经头颅CT扫描初诊后行MRI和MRA确诊为VBD,其中男3例,女2例,年龄41~73岁,平均年龄61.5岁。

1. 2 影像学检查VBD 的诊断主要依据为影像学检查。

1. 2. 1 头CT检查头CT检查方便快捷,但准确率较低、易受颅底骨质伪影的干扰,误漏诊率高且无法显示血管内情况。

而MSCTA可避免单纯平扫因椎骨伪影造成的漏诊,准确性可提高到89.5%[1]。

Smoker 等[2]根据高分辨率CT 扫描结果制定的诊断标准:基底动脉分叉高于鞍上池或位于旁正中之外且直径≥4.5 mm 定义为VBD。

1. 2. 2 MRA检查MRA检查既可清晰显示血管与脑组织之间的关系,又能显示血管解剖结构特点,如血栓、动脉瘤等,正被越来越多地用于VBD诊断以及治疗前后的病情观察。

椎基底动脉延长扩张症的临床分析[摘要]目的探讨椎基底动脉延长扩张症的影像诊断及合理治疗。

方法对我院已确诊为椎基底动脉延长扩张症的10例患者分析其临床表现、影像学特点,提出合理的治疗方法。

结果椎基底动脉延长扩张症是一种少见的脑血管变异性疾病,临床表现复杂,主要症状为头晕、肢体乏力及麻木,主要导致的疾病为脑梗死、后循环缺血;影像学检查能确诊该病,同时可发现动脉粥样硬化、斑块、钙化。

結论椎基底动脉延长扩张症有较高的致残率、复发率及致死率,合理的治疗能改善预后。

[关键词]椎基底动脉延长扩张症;脑梗死;脑缺血;影像学椎基底动脉延长扩张症(Vertebrobasilar dolichoectasia,VBD)是一种少见的脑血管变异性疾病,是指各种原因导致的椎基底动脉异常延长、梭形扩张、扭曲或成角畸形。

该病需要影像学检查确诊。

以下是对我院10例VBD患者的分析。

1 资料与方法1.1 一般资料:2008年10月至2010年10月在本院神经内科住院的10例VBD患者为研究对象,男6例,女4例,年龄35~79岁;吸烟4例,饮酒5例,肥胖4例。

入院后均完成实验室、影像学和心电图等检查。

合并的基础疾病主要有:高血压病6例、2型糖尿病3例、高脂血症4例、冠心病3例、动脉粥样硬化斑块4例、高纤维蛋白原血症1例、冠心病伴高血压2例、糖尿病伴高血压2例。

1.2 诊断标准:(1)高分辨率CT诊断标准:a.以鞍背、鞍上池和第三脑室为界在长度上分为4级:基底动脉分叉低于或平鞍背水平为0级;低于或平鞍上池为1级;位于鞍上池和第三脑室之间为2级;达到或高于第三脑室为3级;b.以鞍背和斜坡正中、旁正中、边缘和边缘以外或桥小脑角为界在偏移度上被分为4级:基底动脉位于鞍背和斜坡正中为0级;位于旁正中之间为1级;位于旁正中和边缘之间为2级;位于边缘以外或桥小脑角为3级;C.如果高度≥2级或位置偏移度≥2级且直径≥4.5mm,即可定义为VBD[1]。

椎基底动脉延长扩张症患者28例临床和影像学分析世全;张芸【期刊名称】《疑难病杂志》【年(卷),期】2015(14)7【摘要】目的:探讨椎基底动脉扩张延长症( VBD )的临床和影像学特点。

方法回顾性分析2013年11月—2014年11月诊断为VBD的28例患者临床表现、实验室检查、影像学特点。

结果28例患者男19例,女9例,年龄38~87(61ⅱ.5±10.1)岁,症状性VBD患者12例(42.9%),非症状性16例(57.1%)。

症状性VBD主要表现为后循环脑梗死、脑出血,颅神经症状以及脑干受压症状;有症状VBD患者头颅MR的椎基底动脉液体衰减反转恢复序列相血管高信号较无症状VBD患者发生率高(75.0%vs.43.8%,χ2=5.471,P <0.05),且信号强度更高[(2.1±0.2)级vs.(1.3±0.3)级, t =2.480, P <0.05]。

结论 VBD患者临床表现多样,诊断依靠影像学表现,临床医师应提高对该病的认识。

【总页数】3页(P729-731)【作者】世全;张芸【作者单位】621000 四川省绵阳市中心医院神经内科;621000 四川省绵阳市中心医院神经内科【正文语种】中文【相关文献】1.华法林治疗椎基底动脉延长扩张症并缺血性脑卒中患者的临床疗效 [J], 黄晓东;李才明;刘慧2.椎基底动脉延长扩张症的临床及影像学分析 [J], 陈斌;刘一辉;任彬彬3.发生脑卒中的椎基底动脉延长扩张症患者临床影像学特征及心血管疾病危险因素[J], 郎颖涛;刘占况;崔玉环;魏玉磊4.416例消化道异物摄入患者的临床表现及影像学分析 [J], 李伟佳; 郑文斌5.肝硬化癌变患者的MRI和CT表现及使用介入治疗期间应用影像学分析对改善疗效的临床效果 [J], 李宇鸣; 骆顺娣; 罗素云; 黄志敏; 高连娣因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

综㊀㊀述椎基底动脉迂曲扩张症的临床及影像学研究进展刘㊀晋1ꎬ黄㊀鹏1㊀综述ꎬ刘㊀斌2㊀审校(1.山东省警官总医院放射科㊀山东㊀济南㊀250002ꎻ2.山东中医药大学第一临床医学院㊀山东㊀济南㊀250355)㊀㊀ʌ摘㊀要ɔ㊀椎基底动脉迂曲扩张症(vertebrobasilardolichoectasiaꎬVBD)是一种以椎基底动脉迂曲㊁扩张为特点的少见血管变异性疾病ꎮ目前ꎬ关于VBD的研究资料非常有限ꎮ为此ꎬ笔者系统地回顾VBD流行病学㊁病因㊁发病机制㊁临床表现㊁分型㊁影像学诊断及展望ꎬ为临床医生提供更早的诊断依据ꎬ从而提高该病的检出率ꎮʌ关键词ɔ㊀椎基底动脉迂曲扩张症ꎻ后循环缺血ꎻ影像学诊断中图分类号:R743ꎻR445㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:1006 ̄9011(2019)02 ̄0317 ̄03ClinicalandradiographicresearchprogressonvertebrobasilardolichoectasiaLIUJin1ꎬHUANGPeng1ꎬLIUBin21.DepartmentofRadiologyꎬShandongPoliceOfficerGeneralHospitalꎬJinan250002ꎬP.R.China2.TheFirstClinicalCollegeꎬShandongUniversityofTraditionalChineseMedicineꎬJinan250355ꎬP.R.ChinaʌAbstractɔ㊀Vertebrobasilardolichoectasia(VBD)isararevasculardiseaseꎬwhichischaracterizedwithvertebralbasilararterycircuityandexpansion.AtpresentꎬthedataonresearchofVBDdataareverylimited.ToprovideearlierdiagnosisforclinicaldoctorsandimprovethedetectionrateofthediseaseꎬwereviewtheepidemiologyꎬetiologyꎬpathogenesisꎬclinicalmanifestationꎬclassificationꎬimagediagnosisandprospectsofVBD.ʌKeywordsɔ㊀VertebrobasilardolichoectasiaꎻPosteriorcirculationischemiaꎻDiagnosticimaging㊀㊀椎基底动脉迂曲扩张症(vertebrobasilardolichoectasiaꎬVBD)主要指椎基底动脉血管异常延长㊁扩张㊁迂曲变化的血管畸形ꎬ是一种较为罕见的血管变异性疾病ꎮ1986年Smok ̄er将其命名为 VBD ꎬ同时用VBD取代既往椎基底动脉延长扩张㊁血管曲张样动脉瘤㊁巨长基底动脉变异及梭形动脉瘤等命名[1]ꎮVBD可导致颅内血流动力学改变ꎬ从而产生相应临床症状ꎬ与后循环缺血(posteriorcirculationischemiaꎬPCI)关系密切[2]ꎮ如果延长扩张的椎基底动脉压迫了邻近的脑干或颅神经组织ꎬ则会产生相应的临床症状ꎮ近年来ꎬ研究[3 ̄4]表明由椎动脉基底动脉形态变化引起的血液动力学异常是PCI的主要原因之一ꎬ其发病机制中VBD可能具有重要作用ꎮ1㊀VBD的流行病学㊁病因及发病机制㊀㊀随着影像学技术不断发展ꎬVBD的检出率不断增加ꎮ虽然ꎬ目前还尚无一般人群VBD发生率的准确数据ꎬ但DSA和尸体解剖结果表明其总发生率<0.05%ꎮ然而ꎬ在特定人群中VBD发生率存在差异ꎬ在首次中风患者中VBD发生率约2.06%[5]ꎬ后循环梗死患者中为3.7%[6]ꎬ无症状人群中为1.3%[7]ꎮ该病病因不明ꎬ可能与先天性发育不良和后天获得性因作者简介:刘晋(1982 ̄)ꎬ男ꎬ山东济南人ꎬ毕业于泰山医学院ꎬ本科学历ꎬ主治医师ꎬ主要从事医学影像诊断工作通信作者:刘斌㊀副教授㊀E ̄mail:bin6122@163.com素有关ꎮ先天性发育不良源于椎基底动脉内弹力膜的广泛缺陷ꎬ中膜网状纤维缺乏ꎬ在长期血流冲击下ꎬ动脉管壁发生扩张迂曲[8]ꎻ后天获得性因素多与动脉粥样硬化有关ꎬ血管壁过度扩张ꎬ脆性增加ꎬ从而促发动脉粥样硬化[9]ꎬ尤其男性㊁高血压㊁肥胖㊁高脂血症㊁吸烟㊁糖尿病㊁长时间坐位工作等均为其危险因素ꎮ当上述原因引起椎基底动脉管壁出现异常迂曲扩张后ꎬ血流减慢可导致腔内血栓形成ꎬ造成血管壁损伤ꎬ使管壁失去原有的支撑力ꎬ并加重血管扩张和延长ꎮ血管的迂曲冗长与动脉粥样硬化密切相关ꎬ在一定程度上ꎬ动脉粥样硬化与血管迂曲可互为因果[9]ꎮ神经梅毒等性病也可造成血管异常扩张迂曲[10]ꎮ2㊀VBD的解剖学及临床表现㊀㊀正常的椎基底动脉为两条椎动脉于脑桥下缘汇合而成一条基底动脉ꎬ3根动脉形成 人字形 平直走形ꎮ解剖学上ꎬ依据椎基底动脉的迂曲㊁走形㊁侧弯将VBD分为:1)平直形ꎻ2)向左凸形ꎻ3)向右凸形ꎻ4)前半部凸向左㊁后半部凸向右ꎻ5)前半部凸向右㊁后半部凸向左ꎻ6)前后部凸向右㊁中部凸向左[10]ꎮVBD的临床表现复杂ꎬ与患者年龄㊁疾病严重程度及受累的血管有关ꎮ主要表现为[11]1)无症状型:部分患者无明显症状ꎬ但随着病情进展和年龄增长ꎬ可逐渐相应临床症状ꎻ2)椎基底动脉供血不足型:血管的扩张延长引起血流淤滞ꎬ造成血流动力学改变ꎬ影响脑的正常血供ꎻ临床表现[12 ̄14]为713医学影像学杂志2019年第29卷第2期㊀JMedImagingVol.29No.22019头晕㊁头痛㊁耳鸣㊁反复发作的短暂性脑缺血(transientcere ̄bralischemiaꎬTIA)ꎻ3)脑干及神经压迫型:迂曲扩张的血管直接压迫脑干ꎬ导致脑干变形ꎬ多数患者可出现亚临床功能障碍ꎻ压迫相邻脑神经进出脑干的部位ꎬ或直接压迫基底池内的脑神经ꎬ多见于面神经及三叉神经ꎬ临床表现为面部痉挛㊁瘫痪及三叉神经痛㊁感觉减退[15]ꎻ4)脑梗死型:大脑后循环供血区域梗死ꎬ主要为脑干和小脑梗死ꎮ目前ꎬ研究者在VBD与缺血性脑梗死相关性研究方面仍存在着争议:有学者[16]认为基底动脉的迂曲程度及双侧椎动脉粗细不等对脑干梗死的发生未构成影响ꎻ而另有学者[17 ̄20]认为VBD与脑梗死的发生具有显著的相关性ꎬ基底动脉的直径和中央脑桥梗死的发生有关ꎬVBD患者脑梗死的发生率大约为非VBD患者的3倍ꎮ基底动脉的明显侧方位移和腔隙性脑桥梗死的发生有关ꎻVBD患者大脑后循环区域脑梗死存在特定部位ꎬ梗死主要发生于椎基动脉连接前非优势椎动脉侧和连接后基底动脉弯曲对侧[20]ꎮ椎基底动脉延长㊁扩张程度的测定ꎬ对脑梗死的发生具有较好的预测价值ꎬ对于VBD程度较重的患者ꎬ要预防发生脑梗死的可能性ꎻ5)出血型:此型较少见ꎬ最常见的部位为丘脑ꎬ其次是枕叶ꎬ脑干和小脑ꎮ目前认为发生脑出血的原因可能有以下几点:1)动脉迂曲扩张ꎬ甚至形成动脉瘤而破裂ꎻ2)其分支小血管被拉长㊁移位而破裂ꎻ3)患者存在高血压或使用抗凝药物ꎬ导致椎基底动脉的迂曲或扩张程度加深ꎬ进而出现颅内出血ꎮ血管直径㊁基底动脉的偏移程度㊁高血压㊁抗凝治疗㊁性别均为VBD患者脑出血发生的影响因素[21]ꎮ陈平等[22]认为急性脑梗死合并VBD患者出现脑微出血(cerebralmicrobleedsꎬCMBs)的数量较多ꎬVBD是CMBs的独立危险因素ꎻ6)脑积水型:此型极为少见ꎬ过长基底动脉可压迫室间孔或第三脑室底部ꎬ从而导致脑脊液压力增高ꎬ扩张血管的波动犹如 水锤效应 [23]传导至脑室干扰脑脊液的排出ꎮ3㊀VBD的影像检查方法及分型3.1㊀VBD的影像检查方法以往该病的诊断主要依据尸体解剖ꎬ确诊率低ꎮ其弊端包括:尸体标本的选择不存在普遍性(数量及年龄分布的可能存在极度偏差)㊁血管管壁弹性和管内压力与活体差异较大㊁测量尸体标本常为血管外径ꎮ目前ꎬ应用于活体的主要检查方法包括:DSA㊁CT㊁MRI和B型超声等[24 ̄26]ꎮDSA是诊断血管病变的金标准ꎬ在血管类疾病的确诊和介入治疗中起着无法替代的作用ꎮDSA可清楚显示血管走行㊁轮廓及其全长ꎬ包括双侧椎动脉的各段分支ꎬ对发现有椎基底动脉迂曲延长的患者可加做3D转换位置而清晰的观察血管的迂曲ꎬ另外ꎬ可以通过对比剂在血管内的消除时间ꎬ直接观察动脉内的血流情况ꎮ但是ꎬ因其是一种有创的检查ꎬ并且费用高㊁随访有限制ꎬ不能观察血管与周围脑组织解剖关系ꎮCT增强扫描的诊断准确性较高ꎬ但考虑到X线辐射剂量和对比剂不良反应ꎬ临床在随访中应用受限ꎮMRI对椎基底动脉及其临近组织结构(神经㊁脑室等)显示清晰ꎬ应用比较广泛ꎮB型超声作为辅助工具有助于解释血流动力学变化ꎬ但由于声窗的限制ꎬ对颅内动脉管径的测量并不可靠ꎮ3.2㊀VBD的影像学分型国内外关于VBD的文献报道并不多ꎬ所以规范的影像学分型少有ꎮCT诊断VBDꎬ参照Smoker标准[1]ꎬ在高度上ꎬ以鞍背㊁鞍上池和第三脑室为界ꎬ分为4级:0级ꎬ基底动脉分叉低于或平鞍背水平ꎻl级ꎬ基底动脉分叉低于或平鞍上池ꎻ2级ꎬ基底动脉分叉位于鞍上池和第三脑室底间ꎻ3级ꎬ基底动脉分叉达到或超过第三脑室ꎮ在位置偏移度上ꎬ以鞍背和斜坡正中㊁旁正中㊁边缘和边缘以外或桥小脑脚为界ꎬ分为4级:0级ꎬ基底动脉位于鞍背和斜坡正中ꎻ1级ꎬ基底动脉位于旁正中之间ꎻ2级ꎬ基底动脉位于旁正中和边缘之间ꎻ3级ꎬ基底动脉超出边缘或桥小脑脚ꎮ当基底动脉分叉高度ȡ2级或基底动脉位置偏移度ȡ2级且直径ȡ0.45mm时即可诊断为VBDꎮMRI的诊断标准与CT基本相同ꎮ在MRA上ꎬ当基底动脉的长度超过29.5mmꎬ横向偏离距离超过基底动脉起始点到分叉之间垂直连线10mm即为异常ꎻ椎动脉颅内段的长度超过23.5mmꎬ椎动脉任意一支偏离距离超过椎动脉颅内入口到基底动脉起始点之间连线10mm即为异常[26]ꎮ另有学者[27]在对VBD患者的MRA研究时ꎬ建议将椎基底动脉看作为一个整体ꎬ依据椎基底动脉的迂曲程度及血管的形态进行分类ꎬ分为: S形 ㊁ U形 ㊁ L形 和螺旋形ꎮ其中ꎬ S形 患者症状相对较轻ꎬ随着时间的延长ꎬ出现严重临床症状的概率小ꎬ U形 ㊁ L形 比 S形 严重ꎬ螺旋形最为严重ꎮ还曾有研究者[28]综合VBD的多种影像学特征ꎬ建议将椎基底动脉分为单纯型及骑跨型ꎮ总之ꎬVBD是一种复杂的进行性发展的动脉疾病ꎬ其发病机制仍需要进一步研究ꎮVBD有复杂的临床表现ꎬ其预后不良ꎬ生存期中位数仅为7.8年[25]ꎮVBD中最常见的死亡原因是后循环缺血ꎬ为降低缺血风险㊁降低脑卒中发病率ꎬ临床医生和影像科医生必须重视VBD的诊断ꎬ做到早期评估㊁发现㊁干预ꎬ从而降低椎基底动脉迂曲扩张症引起的诸多临床表现ꎬ降低脑卒中发病率ꎮ参考文献:[1]SmokerWRꎬCorbettJJꎬGentryLRꎬetal.High ̄resolutioncom ̄putedtomographyofthebasilarartery:2.Vertebrobasilardoli ̄choectasia:clinical ̄pathologiccorrelationandreview[J].Amer ̄icanJournalofNeuroradiologyꎬ1986ꎬ7(1):61 ̄72. [2]中国后循环缺血专家共识组.中国后循环缺血的专家共识[J].中华内科杂志ꎬ2006ꎬ45(9):786 ̄787.[3]方传勤ꎬ李敬诚ꎬ杨清武ꎬ等.CT灌注成像和脑血管造影在椎-基底动脉缺血发作诊断中的应用[J].重庆医学ꎬ2008ꎬ37(18):2044 ̄2045.[4]KaratasM.Vascularvertigo:epidemiologyandclinicalsyndromes[J].Neurologistꎬ2011ꎬ17(1):1 ̄10.[5]CaplanLR.Dilatativearteriopathy(dolichoectasia):whatisknownandnotknown[J].AnnalsofNeurologyꎬ2005ꎬ57(57):469 ̄471.[6]DengDꎬChengFBꎬZhangYꎬetal.MorphologicalanalysisofthevertebralandbasilararteriesintheChinesepopulationpro ̄813医学影像学杂志2019年第29卷第2期㊀JMedImagingVol.29No.22019videsgreaterdiagnosticaccuracyofvertebrobasilardolichoectasiaandrevealsgenderdifferences[J].SurgicalandRadiologicA ̄natomyꎬ2012ꎬ34(7):645 ̄650.[7]DziewasRꎬFreundMꎬLüdemannPꎬetal.Treatmentoptionsinvertebrobasilardolichoectasia ̄casereportandreviewofthelitera ̄ture[J].EuropeanNeurologyꎬ2003ꎬ49(4):245 ̄247. [8]MahadevanAꎬTagoreRꎬSiddappaNBꎬetal.Giantserpentineaneurysmofvertebrobasilararterymimickingdolichoectasia ̄anun ̄usualcomplicationofpediatricAIDS.Reportofacasewithreviewoftheliterature[J].ClinicalNeuropathologyꎬ2008ꎬ27(1):37 ̄52.[9]闫呈新ꎬ张颜波ꎬ朱建忠.椎基底动脉迂曲扩张综合征的MRI诊断及临床价值[J].实用放射学杂志ꎬ2012ꎬ28(7):995 ̄998. [10]张致身ꎬ陈勇强ꎬ刘庆良ꎬ等.颅底颈静脉孔区显微解剖学研究近况[J].首都医科大学学报ꎬ1997ꎬ18(1):91 ̄94.[11]祝玉芬ꎬ崔进国.巨长基底动脉的临床表现和影像学诊断[J].国外医学脑血管疾病分册ꎬ2000ꎬ8(4):239 ̄241. [12]高旭萍ꎬ谢高生ꎬ闫荣ꎬ等.椎基底动脉磁共振血管造影特征与单纯性眩晕的相关性[J].国际脑血管病杂志ꎬ2016ꎬ24(12):1085 ̄1090.[13]张振芳ꎬ司秋霞ꎬ郑建彪ꎬ等.椎基底动脉迂曲扩张症对后循环缺血性眩晕患者病情及预后的影响[J].山东医药ꎬ2016ꎬ56(2):39 ̄40.[14]NajafiMRꎬToghianifarNꎬEsfahaniMAꎬetal.Dolichoectasiainvertebrobasilararteriespresentedastransientischemicattacks:acasereport[J].AryaAtherosclerosisꎬ2016ꎬ12(1):55 ̄58. [15]闫呈新ꎬ张颜波ꎬ赵雷ꎬ等.椎 ̄基底动脉的形态与后循环缺血关系的MRI_MRA研究[J].实用放射学杂志ꎬ2013ꎬ29(10):1558 ̄1565.[16]姜树军ꎬ李晓荟ꎬ杨志健ꎬ等.椎 ̄基底动脉形态与发生脑干梗死的关系:623例临床分析[J].中华老年多器官疾病杂志ꎬ2011ꎬ10(2):113 ̄116.[17]田晋捷ꎬ葛芃.椎基底动脉延长扩张与脑梗塞的相关性研究[J].医药前沿ꎬ2016ꎬ6(13):62 ̄63.[18]刘晓玉ꎬ肖道雄ꎬ钟俊远ꎬ等.基底动脉走行迂曲与桥脑梗死相关性研究[J].临床放射学杂志2016ꎬ35(6):831 ̄834. [19]鲁建华ꎬ虞冬辉ꎬ汪弢ꎬ等.椎基底动脉扩张延长症15例临床分析[J].实用老年医学ꎬ2017ꎬ31(1):75 ̄76.[20]王雪ꎬ张春婷ꎬ贾庆霞ꎬ等.椎基底动脉扩张延长症与后循环脑梗死[J].中华神经医学杂志ꎬ2016ꎬ15(1):26 ̄29. [21]PasseroSGꎬCalchettiBꎬBartaliniS.Intracranialbleedinginpa ̄tientswithvertebrobasilardolichoectasia[J].2005ꎬ36(7):1421 ̄1425.[22]陈平ꎬ夏程ꎬ陈会生ꎬ等.椎基底动脉扩张延长症与脑微出血在急性脑梗死中的相关性研究[J].解放军医药杂志ꎬ2016ꎬ28(3):37 ̄42.[23]ZisimopoulouVꎬNtouniadakiAꎬAggelidakisPꎬetal.Verte ̄brobasilardolichoectasiainducedhydrocephalus:thewater ̄hammereffect[J].Clinics&Practiceꎬ2015ꎬ5(2):749 ̄751. [24]KumralEꎬKisabayAꎬAtacCꎬetal.Themechanismofischemicstrokeinpatientswithdolichoectaticbasilarartery[J].EurJNeurolꎬ2005ꎬ12(6):437 ̄444.[25]王政ꎬ邵宝富ꎬ王超ꎬ等.椎基底动脉延长扩张症的CT与临床分析[J].医学影像学杂志ꎬ2015ꎬ25(10):1727 ̄1730. [26]龙光宇.常规MRI联合MRA对椎基底动脉迂曲扩张症的诊断价值[J].医学影像学杂志ꎬ2014ꎬ24(2):176 ̄178. [27]张保朝ꎬ王润润ꎬ殷洁ꎬ等.椎基底动脉纡曲延长症的MRA初步分型及意义[J].中国实用神经疾病杂志ꎬ2012ꎬ15(2):15 ̄17.[28]贺崇欣ꎬ马力ꎬ谭显西ꎬ等.椎基底动脉延长扩张症(附4例报道)[J].立体定向和功能性神经外科杂志ꎬ2007ꎬ20(4):225 ̄228.(收稿日期:2018 ̄05 ̄10)(本文编辑:刘作勤)(上接312页)[3]QianBZꎬPollardW.Macrophagediversityenhancestumorpro ̄gressionandmetastasis[J].Cellꎬ2010ꎬ141(1):39 ̄51. [4]BiswasSKꎬAllavenaPꎬMantovaniA.Tumor ̄associatedmacro ̄phages:functionaldiversityꎬclinicalsignificanceꎬandopenques ̄tions[J].SeminImmunopatholꎬ2013ꎬ35(5):585 ̄600. [5]王芳ꎬ陆菁菁ꎬ金征宇.新型磁共振对比剂USPIO及应用研究现状[J].国际医学放射学杂志ꎬ2008ꎬ31(5):372 ̄375. [6]王勤.CXCR4结合多肽标记超微超顺磁性纳米氧化铁颗粒在裸鼠胰腺癌模型中的在体磁共振成像研究[D].北京:北京协和医学院ꎬ2013ꎬ20 ̄59.[7]王琳琳ꎬ于德新ꎬ杨传红ꎬ等.VEGF ̄C靶向USPIO在大鼠肝癌特异性MR成像中的价值[J].实用放射学杂志ꎬ2014ꎬ29(8):1392 ̄1395.[8]LinkerRAꎬKronerAꎬHornTꎬetal.Ironparticle ̄enhancedvi ̄sualizationofinflammatorycentralnervoussystemlesionsbyhighresolution:preliminarydatainananimalmodel[J].AJNRꎬ2006ꎬ27(6):1225 ̄1229.[9]LinRYꎬDayanandaKꎬChenTJꎬetal.TargetedRGDnanoparti ̄clesforhighlysensitiveinvivointegrinreceptorimaging[J].ContrastMediaMolImagingꎬ2012ꎬ7(1):7 ̄18.[10]黄艺婧ꎬ刘赛ꎬ徐平ꎬ等.检测BDV抗原的双抗夹心ELISA法的建立[J].免疫学杂志ꎬ2013ꎬ29(5):428 ̄431.[11]谭延斌.不同材料包被的SPIO对巨噬细胞的生物学影响及磁共振成像效应[D].杭州:浙江大学ꎬ2010.13 ̄16.[12]LMꎬTPꎬAW.Celltaggingwithclinicallyapprovedironoxides:feasibilityandeffectoflipofectionꎬparticlesizeꎬandsurfacecoat ̄ingonlabelingefficiency[J].Radiologyꎬ2005ꎬ235(1):155 ̄161.[13]GBꎬFJꎬNB.MacrophageimagingbyUSPIO ̄enhancedMRforthedifferentiationofinfectiousosteomyelitisandasepticvertebralinflammation[J].EurRadiolꎬ2009ꎬ7(19):1604 ̄1611.(收稿日期:2018 ̄12 ̄05)(本文编辑:崔国明)913医学影像学杂志2019年第29卷第2期㊀JMedImagingVol.29No.22019。