女性黄褐斑的临床特点及激素水平的相关性研究

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:4

了解女性脸上长斑与雌激素水平变化的关系斑点是女性脸上常见的皮肤问题之一,尤其是面部出现的黑斑和雀斑。

许多女性都渴望拥有一张白皙纯净的脸庞,但斑点却时常困扰着她们。

有研究表明,女性脸上长斑与雌激素水平的变化有着密切关系。

本文将为您介绍女性脸上长斑与雌激素水平变化的相关知识,并探讨如何预防和治疗这一问题。

一、雌激素与女性皮肤的关系1. 雌激素的功能雌激素是女性体内重要的性激素之一,它起着调节女性生殖系统和维持生理功能的重要作用。

同时,雌激素还对皮肤有一定影响。

它可以促进胶原蛋白的产生,增加皮肤弹性,维持皮肤的水分平衡,使皮肤更加柔软光滑。

2. 雌激素的变化女性体内的雌激素水平会随着不同生理阶段而有所波动。

在青春期和生育期,女性身体会分泌更多的雌激素,皮肤通常会更加光滑细腻。

而随着年龄的增长,女性体内的雌激素水平逐渐下降,皮肤会变得干燥、松弛,并容易出现斑点。

二、女性脸上长斑的原因1. 曾经暴晒长期暴露在阳光下,特别是没有充分防晒措施的情况下暴晒,会导致雌激素水平下降,进而刺激皮肤内色素细胞的产生,形成斑点。

2. 激素失调女性在月经期、孕期和更年期等生理阶段,体内激素水平会出现波动和失衡,这对皮肤的影响较大。

特别是在更年期,女性体内雌激素水平的下降,容易导致皮肤问题的加重,包括斑点的出现。

3. 基因因素遗传是影响女性脸上斑点问题的重要因素之一。

如果母亲或祖母有面部斑点问题,女性很可能会遗传到这一问题。

三、预防和治疗女性脸上斑点1. 均衡饮食适当的饮食可以改善女性体内的激素水平。

建议增加富含维生素C、维生素E和抗氧化物质的食物摄入,如柑橘类水果、坚果、绿叶蔬菜等。

这些食物有助于抑制斑点的形成。

2. 远离紫外线紫外线是导致斑点问题的重要因素。

女性应该尽量避免在强阳光下暴晒,尤其是在午后时段。

在户外活动时,应使用带有防晒指数的防晒霜,并佩戴太阳镜和宽檐帽等防护物品。

3. 规律作息保持良好的作息习惯有助于维持女性体内激素的平衡。

黄褐斑发病机制及诊疗研究进展黄褐斑,又称老年斑,是一种常见的皮肤色素沉着性疾病。

它主要出现在面部、颈部、手背等暴露部位,给患者带来严重的美容困扰。

随着社会的发展和人们对美的追求,黄褐斑的诊疗研究也越来越受到关注。

本文将就黄褐斑的发病机制及诊疗研究进展进行探讨。

一、发病机制1. 遗传因素研究表明,遗传因素在黄褐斑的发病中起着重要作用。

家族中有黄褐斑病史的个体更容易患病。

一些遗传相关基因的突变会导致黑色素细胞的活性增强,从而引发色素沉着。

2. 紫外线照射紫外线照射是导致黄褐斑的主要外源性因素之一。

紫外线可以刺激黑色素细胞的活性,导致黑色素生成增加,从而加重色素沉着的程度。

3. 激素影响女性激素的变化也会直接影响到黑色素沉着的程度,因此妊娠期、口服避孕药、更年期等激素变化较大的时期是黄褐斑发病的高发期。

4. 氧化应激氧化应激是导致黑色素细胞活性增加的另一重要因素。

环境污染、压力、饮食不良等会导致氧化应激的产生,从而诱发皮肤黑色素沉着。

二、诊疗研究进展1. 诊断诊断黄褐斑通常可以通过一般的肉眼检查即可进行,主要是根据病史及皮肤表现进行判断。

医生也可以利用细胞学检测,刮取皮肤角质层细胞,观察黑色素细胞的数量和活性程度,辅助诊断。

2. 防晒目前,黄褐斑的主要治疗手段是预防。

阳光是导致黄褐斑的主要外部因素,因此日常生活中应加强防晒工作,尽量避免日晒。

外出时要选择合适的防晒霜,避免紫外线的直接照射。

3. 化学性产品市面上有一些化学性的产品可以淡化黄褐斑,比如含有熊果苷、维生素C等成分的美白产品。

但是使用这类产品时要慎重,因为长期使用可能对皮肤造成伤害。

4. 激光治疗激光治疗是目前治疗黄褐斑的一种有效方法。

通过选择性光热效应,激光可以破坏黑色素细胞,达到淡化黄褐斑的效果。

但是激光治疗需要在专业医生的指导下进行,而且需要多次治疗才能达到较好的效果。

5. 中药治疗中医药治疗黄褐斑历史悠久,有一定的疗效。

比如采用服用逍遥散、丹皮饮等中药,或者外用擦抹石膏、鲜姜汁等疗法,均能在一定程度上改善黄褐斑的症状。

雌激素在黄褐斑发病中的作用及黄褐斑的治疗研究一、本文概述黄褐斑是一种常见的皮肤色素沉着病症,主要表现为面部皮肤出现对称性的黄褐色或深褐色斑块,常见于中年女性。

近年来,随着生活节奏的加快和环境污染的加剧,黄褐斑的发病率呈上升趋势,严重影响了患者的身心健康和生活质量。

因此,深入探讨黄褐斑的发病机制并寻求有效的治疗方法,具有重要的临床和社会意义。

在众多影响黄褐斑发病的因素中,雌激素的作用备受关注。

雌激素作为一种重要的女性激素,不仅参与调节女性的生殖和内分泌系统,还对皮肤色素代谢产生重要影响。

研究表明,雌激素水平的变化与黄褐斑的发生和发展密切相关。

因此,本文旨在深入探讨雌激素在黄褐斑发病中的作用机制,为黄褐斑的治疗提供新的思路和方法。

本文将首先概述黄褐斑的流行病学特征、临床表现和诊断方法,以便读者对黄褐斑有一个全面的了解。

接着,本文将重点阐述雌激素与黄褐斑发病的关系,包括雌激素对皮肤色素代谢的影响、雌激素受体在黄褐斑组织中的表达及其作用机制等。

在此基础上,本文将综述目前黄褐斑的治疗方法,包括药物治疗、物理治疗和中医治疗等,并分析各种治疗方法的优缺点和适用范围。

本文将展望黄褐斑治疗的未来发展方向,以期为临床医生和研究者提供有益的参考和启示。

二、雌激素在黄褐斑发病中的作用黄褐斑,一种常见于面部的色素沉着性皮肤病,其发病机制复杂,涉及多种内外因素。

近年来,越来越多的研究关注到雌激素在黄褐斑发病中的重要作用。

雌激素作为一种内分泌激素,不仅参与女性生殖系统的调控,还广泛影响皮肤的结构和功能。

雌激素在皮肤中的主要作用是通过与细胞内的雌激素受体结合,调控皮肤细胞的增殖、分化和代谢过程。

在黄褐斑的发病过程中,雌激素的水平变化可能导致皮肤中黑色素细胞的活性增强,从而促进黑色素的合成和分泌。

雌激素还可能影响皮肤屏障功能,导致皮肤对外界刺激的敏感性增加,进一步加重黄褐斑的症状。

促进黑色素细胞的增殖和分化:雌激素与黑色素细胞上的受体结合后,可以刺激黑色素细胞的增殖和分化,使黑色素细胞数量增加,活性增强。

黄褐斑中医分型与性激素水平相关性及中药疗效观察秦静;白姗姗;边风华;潘祥龙【摘要】目的观察女性黄褐斑中医辨证分型与血清性激素水平的相关性以及中药的临床疗效.方法治疗前测定2组患者的血清性激素水平并与正常对照组比较.肝郁气滞组(实证):口服丹芩消遥煎加减,肝肾不足组(虚证):口服六味地黄汤加减.2组疗程均为4周,共3个疗程,并以问卷形式调查黄褐斑的诱因,用SAS、SDS评价患者的临床症状.结果 1.实证组雌二醇(E2)显著高于正常组;虚证组E2低于正常组;2组睾酮(T)均显著低于正常组.2.实证组SDS、SAS量表评分显著高于国内常模.3.丹芩逍遥煎与六味地黄汤对不同证型患者的皮损改善均有一定疗效.结论 E2水平的高低可作为黄褐斑虚证和实证的辨证指标之一;情志因素是黄褐斑最主要的诱因;黄褐斑患者存在焦虑、抑郁心理;丹芩消遥煎与六味地黄汤治疗不同证型的黄褐斑有一定疗效.【期刊名称】《中国中西医结合皮肤性病学杂志》【年(卷),期】2013(012)005【总页数】3页(P292-294)【关键词】黄褐斑;性激素;辨证论治【作者】秦静;白姗姗;边风华;潘祥龙【作者单位】上海中医药大学附属曙光医院,上海200021;上海中医药大学附属曙光医院,上海200021;上海中医药大学附属曙光医院,上海200021;上海中医药大学附属曙光医院,上海200021【正文语种】中文【中图分类】R758.4+2黄褐斑,祖国医学称“肝斑”、“黧黑斑”,是面部出现对称性淡褐色或黄褐色斑片的一种色素沉着性皮肤病。

严重影响面部美观,影响身心健康。

黄褐斑发病有诸多诱因。

中医认为此与肝郁气滞、肝肾不足等有关。

研究表明中医肝肾二脏的功能与下丘脑-垂体-性腺轴的功能正是密切相关[1]。

我科将女性黄褐斑患者中医辨证分型与血清性激素的相关性进行了分析,运用中药治疗黄褐斑并取得了一定的临床疗效。

现将临床资料完整的108例观察结果报道如下。

1 资料与方法1.1 病例入选标准随机选择门诊符合中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组制定的《黄褐斑的临床诊断和疗效标准》(2003年修定稿)[2]的女性患者共120例,年龄20~50岁,平均(37.89±7.07)岁,病程 6个月~12年,平均(3.89±2.17)年。

黄褐斑发病机制及诊疗研究进展1. 引言1.1 黄褐斑及其发病机制黄褐斑是一种常见的皮肤疾病,主要表现为面部出现黄褐色斑块,给患者面容造成明显影响,严重影响外貌美观和心理健康。

黄褐斑的发病机制非常复杂,目前尚未完全明确,但已有相关研究取得了一定的进展。

黄褐斑的发病与多种因素有关,主要包括遗传因素、紫外线照射、激素水平变化等。

遗传因素使得个体对于黑色素的合成、代谢及排泄存在差异,从而导致黑色素在表皮细胞内的沉积。

紫外线照射是导致黑色素生成增加的重要原因,阳光中的紫外线会刺激黑色素细胞的活跃,增加黑色素的产生。

激素水平的变化也可能导致黑色素的沉积,例如孕妇的荷尔蒙水平变化会引起妊娠斑的出现。

黄褐斑的发病机制是多方面因素相互作用的结果,需要综合考虑患者的遗传背景、环境暴露等因素。

对于黄褐斑的发病机制的进一步研究,有助于提高对该疾病的诊断和治疗水平,为患者提供更好的医疗服务。

1.2 黄褐斑诊疗研究的重要性黄褐斑是一种常见的皮肤问题,给患者带来不少困扰。

针对黄褐斑的诊疗研究显得尤为重要。

通过深入研究黄褐斑的病因机制,可以更全面地了解这一问题的发生原因,为疾病的早期预防和有效治疗提供理论依据。

针对不同病因引起的黄褐斑,需要制定相应的治疗方案,包括药物治疗、激光治疗、化学剥脱等多种方法。

通过诊疗研究,可以探索出更有效的治疗策略,提高治疗的成功率和患者的满意度。

对黄褐斑的预防也是至关重要的,预防措施的制定需要建立在充分了解病因机制的基础上。

黄褐斑诊疗研究的重要性不言而喻,只有持续深入探究这一问题,才能更好地保障患者的健康和生活质量。

2. 正文2.1 病因探究黄褐斑是一种常见的皮肤色素沉着性疾病,常见于颜面、颈部及手背等暴露于阳光下的部位。

其病因复杂,目前主要包括角质层障碍、色素沉着、炎症反应和激素因素等几个方面。

研究表明,角质层障碍是黄褐斑发病的重要因素之一。

皮肤角质层受损会导致皮肤透明性降低,使得皮肤更容易受到紫外线的侵害,从而引发色素沉着和炎症反应。

黄褐斑发病机制及诊疗研究进展黄褐斑是一种常见的皮肤问题,又称为老人斑或肝斑,多见于中老年人,尤其是女性。

黄褐斑主要表现为面部、颈部和背部出现多个褐色斑块,形状不规则,大小不一。

这种色素沉积对患者的外观造成一定的困扰,严重影响患者的自尊心和社交能力。

人们对黄褐斑的病因、发病机制和诊疗方法进行了广泛的研究。

黄褐斑的发病机制尚不完全清楚,但有多个因素与其发生有关。

紫外线照射是导致黄褐斑形成的主要因素之一。

紫外线可以通过刺激黑色素细胞的活性,导致黑色素的生成和积聚,从而形成黄褐斑。

激素失调也与黄褐斑的发病相关。

在激素水平失衡的情况下,黑色素细胞的活性会增加,促使黑色素的生成和沉积。

遗传因素、内分泌紊乱、环境污染、压力等因素也可能与黄褐斑的发病有关。

在黄褐斑的诊疗方面,目前已经有多种方法可供选择。

药物治疗是一种常用的方法,包括外用药和内服药。

外用药可以通过抑制黑色素的生成和转运来减轻黄褐斑的症状,如使用含有激素或非激素的漂白霜、美白霜和果酸等。

内服药物可以通过调节内分泌水平、改善血液循环等途径来减轻黄褐斑,如维生素C、抗氧化剂、光敏剂等。

激光治疗也是一种常用的方法,通过集中的能量作用于黄褐斑区域,破坏黑色素细胞,达到减轻和消除黄褐斑的效果。

其他治疗方法还包括微针、微针电流、脉冲光、超声波和化学剥离等。

近年来,对于黄褐斑的研究主要集中在治疗方法的改进和新型治疗方法的探索上。

一些新型治疗方法被提出并取得了一定的效果,如光动力疗法、微通道射频技术和纳米果酸等。

光动力疗法是利用激光光子能量和光敏剂的特性,瞄准黄褐斑,达到减轻和消除黄褐斑的效果。

微通道射频技术是通过微针带有射频电极来产生热效应,刺激胶原蛋白重塑和皮肤修复,并促进美白成分吸收。

纳米果酸是一种新型的果酸,具有更小的分子大小和更好的渗透性,能够深入皮肤底层,达到更好的治疗效果。

黄褐斑是一种常见的皮肤问题,其发病机制尚不完全清楚。

目前,黄褐斑的诊疗方法多种多样,包括药物治疗、激光治疗和其他治疗方法。

黄褐斑发病机制及诊疗研究进展黄褐斑是一种常见的皮肤问题,尤其是在亚洲人群中,其发病率较高。

黄褐斑会给患者带来不良的心理和社会影响,因此对于黄褐斑的病理机制和诊疗研究一直备受关注。

本文将就黄褐斑的发病机制和诊疗研究进展进行探讨。

一、黄褐斑的发病机制1. 遗传因素:研究表明,遗传因素在黄褐斑的发病机制中起着重要作用。

一些家族调查发现,有些家族患者患有黄褐斑的比例较高,说明遗传因素可能与黄褐斑的发病有关。

2. 黄褐斑与雌激素水平的关系:研究表明,女性在怀孕或服用口服避孕药时,雌激素水平的改变可能导致黄褐斑的发病。

这可能与雌激素对皮肤色素沉着和活化有关。

3. 紫外线暴露:紫外线是引起黄褐斑的主要诱因之一。

紫外线能够刺激黑色素细胞的活化和色素的沉着,导致皮肤出现斑块。

4. 氧化应激和炎症反应:氧化应激和炎症反应在黄褐斑的形成中也扮演着重要的角色。

氧化应激过程会导致细胞内氧化应激反应加剧,进而促进色素沉着。

而炎症反应也会刺激黑色素细胞的活化,导致色素沉着。

二、黄褐斑的诊疗研究进展1. 诊断方法的进步:随着医学技术的不断进步,黄褐斑的诊断方法也不断得到改善。

现在常用的诊断方法主要包括皮肤镜和激光诊断技术。

皮肤镜可以放大皮肤的细微结构,帮助医生进行更精准的诊断。

激光诊断技术可以通过向皮肤施加激光光束,实时观察色素斑的变化,从而对黄褐斑进行更准确的诊断。

2. 治疗方法的丰富:随着研究的不断深入,黄褐斑的治疗方法也不断丰富。

目前常用的治疗方法包括激光治疗、光动力治疗、果酸焕肤、微针美容以及口服和外用药物等。

其中激光治疗是目前治疗黄褐斑最常用的方法之一,可以有效地去除皮肤斑点,达到美白效果。

光动力治疗则是利用光敏剂和特定波长的光照射皮肤斑点,达到淡化斑点的目的。

果酸焕肤和微针美容则可以通过表皮剥脱和皮肤刺激,促进皮肤细胞再生,达到淡化斑点的效果。

3. 个体化治疗的前景:随着个体化医学的不断发展,针对不同患者的黄褐斑治疗也将更加个性化和精准。

黄褐斑发病机制及诊疗研究进展黄褐斑(Melasma)是一种常见的皮肤色素沉着疾病,通常出现在面部、颈部、前臂及手背等暴露部位,对患者的外貌美观和心理健康造成影响。

目前对于黄褐斑的发病机制和治疗方法,仍存在许多争议和研究不足。

本文就黄褐斑的发病机制和诊疗研究进展进行综述。

一、黄褐斑的发病机制1. 雌激素水平异常大量研究表明,女性患者发病率高于男性,而且常在孕期、口服避孕药或激素替代治疗中出现,这提示雌激素可能与黄褐斑发病有关。

研究发现,雌激素可以促进黑色素合成,使色素沉着于表皮和真皮的基底层。

另外,黄褐斑患者血液中雌二醇水平明显高于正常人群,说明雌激素和黄褐斑有密切关系。

2. UV辐射作用太阳紫外线可以促进黑色素细胞分裂增殖和黑素合成,同时破坏黑色素在皮肤基质中的分散和稳定性,导致色素沉着于表皮和真皮的基底层。

此外,太阳紫外线还可以激活肝素酶和细胞角质化作用,导致表皮屏障功能下降,使得黑色素更容易沉积于皮肤深层,加速了黄褐斑的发生和发展。

3. 角质细胞异常角化角质细胞异常角化也与黄褐斑的发病有关。

当角质细胞表达角质蛋白1和7的基因突变时,可导致表皮屏障功能下降,促进黑色素的聚积和色素沉着。

此外,黄褐斑皮肤中天然保湿因子含量也较低,角质层水分不足也可造成皮肤屏障功能失调,促进了黑色素沉着,从而诱导了黄褐斑的发生和发展。

二、黄褐斑的诊断和治疗黄褐斑是一种比较难治愈的疾病,治疗时应结合患者的病情、病史和皮肤类型进行评估,制定个体化的治疗方案。

1. 诊断黄褐斑的病史和病理特点有助于确定诊断,常规表现包括:多发性、对称性肤色加深斑块;发生在面部、颈部和颚部;色素沉着位于表皮和真皮间隔层;异色性及自限性等。

2. 治疗对于黄褐斑的治疗,常规主要有外用药物、内服药物、激光治疗和化学性皮肤剥脱等方法。

① 外用药物:如4%羟基苯甲酸甲酯、白桦叶提取物、阿魏酸等,具有抑制黑色素合成和色素转移的作用,可在短时间内有效改善症状。

性激素及SOD水平与女性黄褐斑的相关性分析目的:探讨性激素及SOD水平与女性黄褐斑的相关性。

方法:选取本院2014年1月-2017年1月收治的100例女性黄褐斑患者为观察组,另选取同期本院健康体检女性30例为对照组。

测定并比较两组血清中的促黄体生成激素(LH)、促卵泡刺激素(FSH)、雌二醇(E2)、睾酮(T)、孕酮(P)与垂体泌乳素(PRL)等性激素及超氧化物歧化酶(SOD)、促黑素细胞激素释放激素(MSH)、过氧化脂质(LPO)的水平。

结果:观察组的血清LH、FSH与E2水平均高于对照组,T水平低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);两组的血清PRL、P水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);观察组的SOD水平低于对照组,LPO与MSH水平均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

结论:女性黄褐斑的形成与性激素的异常存在一定相关性,患者血清的FSH、E2、P水平均高于正常,但性激素紊乱并不一定是造成黄褐斑形成的直接原因;SOD与黑素的产生相关,其水平的下降可造成相关代谢的失衡,使黑素生成过多引发黄褐斑。

黃褐斑(chloasma)是一种常见的面部色素沉着性皮肤病,也称为肝斑,是发生在颜面的色素沉着斑[1]。

青壮年女性发病率较高,难以治愈。

表现为脸面部的色素沉着斑,形状不规则,对称分布,大小不定,颜色深浅不一。

主要分布在眼睛周围、面颊部、颧部口周处,影响患者的容貌美,一般没有自觉症状,但治疗十分棘手。

因黄褐斑对人体除不美观外,无其他不适症状,人们通常仅将之视为一般的损容性皮肤病变。

事实上,黄褐斑的出现同身体内部状况息息相关,它的危害也是多方面的,其发病机制十分复杂,目前研究表明,性激素水平异常或许是引发黄褐斑的最直接原因[2]。

同时人体内抗氧化酶系统活性的下降所造成的氧自由基蓄积也是黄褐斑生成的重要原因[3]。

本研究以100例女性黄褐斑患者和30例正常女性为观察对象,检测其血清中促黄体生成激素(LH)、促卵泡刺激素(FSH)、雌二醇(E2)、睾酮(T)与垂体泌乳素(PRL)等性激素及超氧化物歧化酶(SOD)的水平,探讨性激素及SOD水平与女性黄褐斑的相关性,现报告如下。

黄褐斑发病机制及诊疗研究进展黄褐斑是一种常见的色素沉着性皮肤病,其发病原因至今尚未完全明确。

据研究表明,环境因素(如紫外线照射、雾霾等)、遗传因素、荷尔蒙变化、自由基的影响等均可能与黄褐斑的形成有关。

本文将从发病机制及其诊疗方面进行综述。

发病机制1.紫外线照射紫外线是导致皮肤色素沉着的主要因素之一。

紫外线能够直接或间接地影响人体正常色素代谢的过程。

在紫外线的照射下,黑色素细胞会被刺激分泌出大量的黑素颗粒,这些颗粒会沉积在各种不同的组织和器官上形成黑色素沉着,导致黄褐斑的形成。

2.内分泌因素女性患者在妊娠期间往往容易出现黄褐斑,这与孕激素的水平上升有关。

同时,内分泌失调、荷尔蒙波动等情况也会影响机体内黑素合成酶(tyrosinase)的活性,导致色素沉着。

3.遗传因素研究发现,黄褐斑的患病率在亚洲人群中较高,这提示了遗传因素的影响。

亚洲人群中毛发和皮肤的色素比其他种族的高,这与皮肤内黑素细胞数量的增多和melanosome的转运增加有关。

4.氧化应激自由基是由吸烟、污染、饮食等引起的氧化应激产物,其对机体内色素合成的酶活性的影响可能与黄褐斑的发生有关。

另外,自由基的作用还会导致细胞膜損傷,使得机体无法将细胞内的自由基清除,从而促进皮肤色素沉着的形成。

诊疗方法1.外用药物患者可以选择局部涂抹色素减退类药物,如羟基酸、维生素C、甘草酸等,其作用机制主要是抑制色素的合成和黑色素颗粒的迁移,从而减轻黑色素沉着。

此外,化学剥脱和微针割、冷冻等手段也可以通过刺激表皮细胞的更新、代谢来减轻色素沉着。

2.内服药物口服药物主要包括抗氧化药物、维生素C、微量元素等。

这些药物能够抑制自由基的产生和氧化应激的发生,从而减轻色素沉着。

3.激光治疗激光治疗是一种创伤小、恢复快、疗效显著的治疗方法,激光可以直接作用于色素沉着区,选择性地破坏色素颗粒和细胞的结构,从而减轻色素沉着。

使用激光治疗时要谨慎选择治疗机构和医生,以免造成二次伤害。

黄褐斑形成机制及预防方法探析从理论到实践黄褐斑是一种常见的皮肤问题,尤其是在中年人和老年人中更为普遍。

它给人们带来了不仅是外观上的困扰,还可能对个人的心理健康产生负面影响。

因此,了解黄褐斑的形成机制以及预防方法对于维持健康肌肤至关重要。

本文将从理论到实践,深入探析黄褐斑的形成机制及有效的预防方法。

一、黄褐斑形成机制的理论探析1.1 雌激素水平下降及血液循环问题研究表明,女性在更年期时雌激素水平下降,这是导致黄褐斑出现的主要原因之一。

雌激素的减少可能会导致肌肤中的黑色素生成增加,从而形成黄褐斑。

此外,血液循环问题也可能与黄褐斑的形成有关。

血液循环不良会导致肌肤供氧不足,从而影响其正常功能,增加黄褐斑的风险。

1.2 UV辐射的影响紫外线(UV)辐射也是黄褐斑形成的重要因素之一。

长时间暴露在强烈的阳光下,UV辐射会刺激黑色素细胞的活性,导致黄褐斑的形成。

因此,适当保护肌肤免受UV辐射的损害是预防黄褐斑的关键。

1.3 遗传因素的影响研究发现,黄褐斑可能具有一定的遗传倾向。

如果家族中有黄褐斑的人,那么个体本身也更容易受到黄褐斑的困扰。

这表明遗传因素在黄褐斑形成中起到了一定的作用。

二、黄褐斑的预防方法实践探究2.1 规律生活习惯保持规律的生活习惯对于预防黄褐斑非常重要。

充足的睡眠时间可以帮助身体恢复功能,维持身体健康,从而减少黄褐斑的形成。

此外,均衡饮食和适当的体育锻炼也有助于促进血液循环,提高肌肤的新陈代谢能力。

2.2 提高防晒意识防晒是预防黄褐斑的基本措施之一。

外出前应选择合适的防晒霜,并定期重涂。

此外,配戴帽子、遮阳伞等物品,选择防晒衣物也能有效降低皮肤暴露在紫外线下的时间,减少黄褐斑发生的可能性。

2.3 护肤品的正确使用正确选择和使用护肤品也是预防黄褐斑的重要方面。

应选用含有美白成分的护肤品,并在使用前进行过敏测试。

此外,适度使用保湿产品能够帮助肌肤保持水分平衡,减少黄褐斑的形成。

2.4 轻柔去角质去角质可以帮助去除肌肤表面的老旧细胞,促进新细胞的生长。

黄褐斑中医辨证分型与性激素水平相关性探讨刘冬梅;将亦秀;葛正义;付丽珍【期刊名称】《浙江中西医结合杂志》【年(卷),期】2008(018)001【摘要】目的:探讨女性黄褐斑患者的中医辨证分型与性激素水平及丙二醛(MDA)、血清超氧化物岐化酶(SOD)的相关性.方法:黄褐斑患者180例,辨证分型为肾阳虚型、肾阴虚型和肝郁气滞型三型.采用Dunnett't检验,检测不同证型黄褐斑患者卵泡期空腹静脉血血清性激素水平及静脉血血清的过氧化物岐化酶(SOD)、丙二醛(MDA)活性,并进行比较分析.结果:三型患者血清MDA均增高,SOD均降低,与正常对照组比较,均有统计学意义;不同分型间仅肾阳不足与肝郁气滞型比较具有统计学意义(P<0.05).性激素水平检测结果:肾阳不足型、肾阴虚型雌二醇(E2)均明显降低,但肾阴亏虚型睾酮(T)水平升高,与正常对照组比较,具有统计学意义,但阳虚和阴虚两型之间比较无统计学意义.肝郁型PRL、T水平、E2显著升高,与正常对照组比较,具有统计学意义.结论:E2水平的高低可作为黄褐斑虚症和实证的辨证标志;T水平的高低可作为肾阴虚和肾阳虚的标志;SOD、MDA含量的高低不能作为黄褐斑辨证分型的标志.【总页数】2页(P12-13)【作者】刘冬梅;将亦秀;葛正义;付丽珍【作者单位】浙江省金华市第五医院皮肤科,金华,321001;浙江省金华市第五医院皮肤科,金华,321001;杭州市红十字会医院;杭州市红十字会医院【正文语种】中文【中图分类】R2【相关文献】1.乳腺增生症、黄褐斑中医证型与性激素水平的相关研究 [J], 林宝珍;陈艺红;陈芳2.乳腺纤维腺瘤中医辨证分型与性激素水平关系探讨 [J], 曾研章;陈小姗;陈文锋3.乳腺增生病中医辨证分型与月经周期性激素水平关系的探讨 [J], 傅野群4.男性慢性心力衰竭患者性激素水平与中医辨证分型的相关性 [J], 刘远林;黄世香;黄杰;莫与海;黎祥伟;贝光明;曾红儒;姚富黎5.黄褐斑中医分型与性激素水平相关性及中药疗效观察 [J], 秦静;白姗姗;边风华;潘祥龙因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

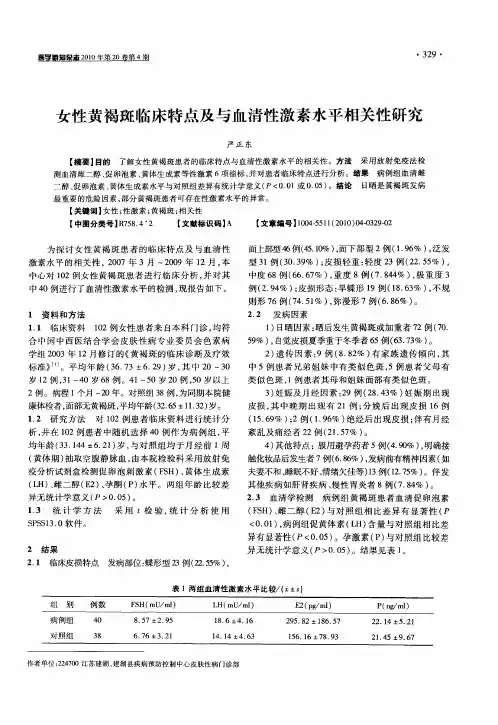

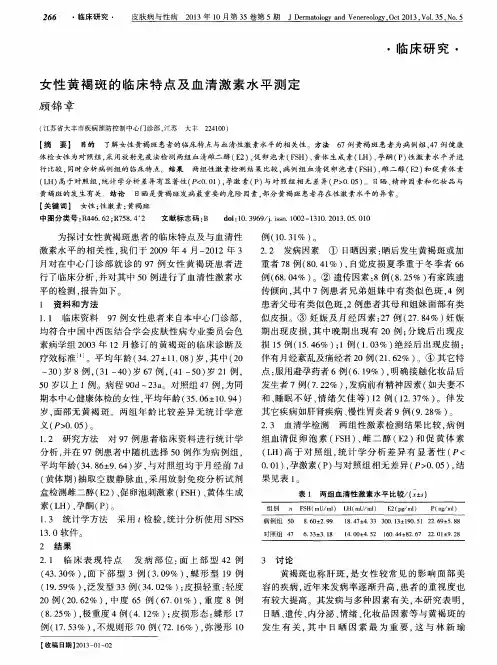

女性黄褐斑的临床特点及激素水平的相关性研究摘要:为了了解女性黄褐斑患者的临床特点与血清性激素水平的相关性,我们采用放射免疫法检测血清雌二醇(e2)、促卵泡素(fsh)、黄体生成素(lh)、孕酮(p)等性激素水平,并与正常对照组比较,结果病例组血清雌二醇、促卵泡素、黄体生成素等性激素水平与正常对照组差异有统计学意义(p0.05)。

1.3 统计学方法:采用t检验,统计分析使用spss13.0软件。

2 结果

2.1 临床表现特点:发病部位:面上部型42例(4

3.30%),面下部型3例(3.09%),蝶形型19例(19.59%),泛发型33例(3

4.02%);皮损轻重:轻度20例(20.62%),中度65例(67.01%),重度8例(8.25%),极重度4例(4.12%);皮损形态:旱蝶形17例(17.53%),不规则形70例(72.16%),弥漫形10例(10.31%)。

2.2 发病因素

1)日晒因素:晒后发生黄褐斑或加重者78例(80.41%),自觉皮损夏季重于冬季者66例(68.04%)。

2)遗传因素:8例(8.25%)有家族遗传倾向,其中7例患者兄弟姐妹中有类似色斑,4例患者父母有类似色斑,2例患者其母和姐妹面部有类似皮损。

3)妊娠及月经因素:27例(27.84%)妊娠期出现皮损,其中晚期出现有20例;分娩后出现皮损15例(15.46%);1例(1.03%)绝经后出现皮损;伴有月经紊乱及痛经者20例(21.62%)。

4)其它特点:服用避孕药者6例(6.19%),明确接触化妆品后发生者7例(7.22%),发病前有精神因素(如夫妻不和、睡眠不好、情绪欠佳等)12例(12.37%)。

伴发其它疾病如肝肾疾病、慢性胃炎者9例(9.28%)。

2.3 血清学检测:病例组黄褐斑患者血清促卵泡素(fsh)、雌二醇(e2)含量与对照组相比差异有显著性(p0.05)。

结果见表1。

3 讨论

黄褐斑也称肝斑,是面部黑变病的一种,是女性较常见的影响面部美容的疾病。

近年来发病率逐渐升高,患者的重视度也有较大提高。

其发病与多种因素有关。

本研究表明,日晒、遗传、内分泌、情绪、化妆品因素等与黄褐斑的发生有关,其中日晒因素最为重要,这与林新瑜等[2,3]研究基本一致。

其机制可能与皮肤黑素细胞经长期紫外线照射后分裂增殖,产生更多的黑色素颗粒,同时中波紫外线(uvb)使黑素细胞对促黑色素细胞激素释放激素(msh)的反应性也增加,使黑素量也增加等有关。

此外,本研究还表明遗传在黄褐斑的发病中也有一定作用,8.25%的患者有家族史,略低于国外的研究结果[4]。

但目前还缺乏大样本的家系研究,其在遗传基因学方面还有待进一步的努力。

此外,27.84%的女性在妊娠期发生黄褐斑、6.19%在口服避孕药后发病提示与激素水平变化可能相关,而血清学检测中,试验组患者e2、lh、fsh水平高于对照组也支持这点。

moin等[5]也认为,妊娠期雌激素雌二醇、孕酮的变化能刺激黑素细胞分泌黑素体,并促使其转运和扩散,导致色斑形成。

但

本研究中部分患者在激素水平正常时仍然发生黄褐斑,这也说明了内分泌因素不是影响黄褐斑发病的唯一因素。

表1 两组血清性激素水平比较/(x ±s)

本组中有12.37%患者自述其病情变化与精神因素有关。

目前认为精神创伤及不良情绪等可导致患者下丘脑-垂体-性腺轴(hpa轴)紊乱致使msh释放增加,故对患者进行心理指导,使其保持乐观情绪和开朗态度对预防或减轻黄褐斑的发病也是非常重要的。

在本研究中部分患者发病与化妆品使用有关(7.22%)。

如化妆品质量较差或不当使用,可刺激皮肤发生炎性反应,而所含的重金属(如铅、汞、锌、铜)经皮肤吸收后可减少体内硫氰基含量,增加酪氨酸酶活性,使黑色素合成增加,形成色斑。

参考文献

[1] 中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会色素病学组.白

癜风临床分型及疗效标准,黄褐斑临床诊断和疗效标准[j].中国皮肤性病学杂志,2003,18(5):278

[2] 林新瑜,罗旭松、向雪芩,等.150例黄褐斑患者发病因素的统计分析[j].华西医学,2003,18(3):329-330

[3] 杨庆琪,赵广,徐应军,等.黄褐斑180例临床分析[j].中国皮肤性病学杂志,2007.21(6):349-350

[4] goh c l,dlova c n.a retrospective study on the clinical presentafion and treatment outcome of melasam in a tertiary dermatolocal referral centre in singapore[j].singapore med

j,1999,40(7):455-458

[5] moin a,jabery z.fallah n.prevalence and awareness ofmelasma during pregnancy[j].int j dermam,2006,45(3):285-288。