国科发火字1997357号文件

- 格式:doc

- 大小:68.50 KB

- 文档页数:10

高新技术企业认定管理工作问答(西安高新技术企业认定):2008年4月14日,科技部、财政部、国家税务总局共同出台了新的《高新技术企业认定管理办法》,配套文件《高新技术企业认定管理工作指引》也于2008年7月8日正式印发。

为了使全国的认定机构和企业深入理解《认定办法》和《工作指引》的有关内容,明确申请认定高新技术企业的程序,掌握认定的条件和标准,我们编制了以下问题解答,供大家参考。

一、我国的高新技术企业认定工作是从什么时间开始的?答:我国的高新技术企业认定工作是从上世纪90年代初开始的。

当时,为了建立我国的高新技术产业,促进高新技术企业快速发展,国务院于1991年发布《国家高新技术产业开发区高新技术企业认定条件和办法(国发【1991】12号)》,授权原国家科委组织开展国家高新技术产业开发区内高新技术企业认定工作,并配套制定了财政、税收、金融、贸易等一系列优惠政策。

其后,根据形势的需要,1996年将高新技术企业认定范围扩展到国家高新区外(国科发火字【1996】018号)。

1999年中共中央、国务院召开科技大会之后,根据新的形势要求,再次修订了国家高新区内高新技术企业认定标准(国科发火字【2000】324号)。

二、政府采取了哪些措施支持高新技术企业发展?答:高新技术企业是发展高新技术产业的重要基础,是调整产业结构、提高国家竞争力的生力军,在我国经济发展中占有十分重要的战略地位。

十几年来,高新技术企业一直受到各级政府的高度重视,国家和地方主要采取税收减免、股权激励、科技计划、项目用地、金融保险、出口信贷等多种政策措施,鼓励和支持高新技术企业发展。

目前,我国已初步形成了培育高新技术企业发展的良好环境和综合政策体系。

三、我国目前共认定了多少家高新技术企业?答:截至2007年底,我国经认定的高新技术企业共有56047家(其中,高新区内企业32347家),股份制企业30108家,三资企业9212家,国有企业1640家,集体企业651家,私营企业14217家。

国家科委关于印发《国家科技进步奖科技著作评审工作暂行规定》的通知文章属性•【制定机关】国家科学技术委员会(已撤销)•【公布日期】1997.04.16•【文号】国科发奖字[1997]162号•【施行日期】1997.04.16•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】科技奖励正文*注:本篇法规已被:科学技术部关于对部分规范性文件予以废止或宣布失效的决定(发布日期:2011年1月26日,实施日期:2011年1月26日)废止国家科委关于印发《国家科技进步奖科技著作评审工作暂行规定》的通知(国科发奖字〔1997〕162号)各省、自治区、直辖市科委,国务院有关部委科技司(局),中国人民解放军各总部科技主管部门,各有关单位:根据国务院国办发〔1996〕41号文件精神,将优秀科技著作纳入国家科技进步奖的评奖范围,特制定了《国家科技进步奖科技著作评审工作暂行规定》,现印发给你们。

请遵照实行。

附件:国家科技进步奖科技著作评审工作暂行规定国家科委一九九七年四月十六日国家科技进步奖科技著作评审工作暂行规定(1997年3月21日)第一条为加速科学技术的传播,促进科技成果转化,培养科技人才,提高科技水平和全民族的科学文化素质,奖励在优秀科技著作的编著出版中,进行创造性劳动并做出突出贡献的人员和单位,制定本规定。

第二条将优秀科技著作(科技专著、科技教材、科普图书)纳入国家科技进步奖的评奖范围。

第三条本规定奖励的范围是:自然科学领域内个人或集体编著的公开出版、发行的优秀科技著作。

科技著作包括:1.科技专著类;2.科技教材类;3.科普图书类。

第四条凡推荐国家奖励的科技著作应是获得省、部级科技奖励二等奖以上(含二等奖)的科技著作。

第五条凡推荐国家奖励的科技著作应公开出版发行两年以上(含两年)。

科技教材须经过两届以上(含两届)的学生使用。

第六条科技著作在内容上必须有创新,有特色,文字准确,语言流畅,插图正确,图文配合恰当,符合国家有关标准及规范化要求。

![《高新技术企业认定管理办法》国科发火[2008]172号](https://uimg.taocdn.com/4ed962cc7f1922791688e8d2.webp)

《高新技术企业认定管理办法》第一章总则第一条为扶持和鼓励高新技术企业发展,根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下称《企业所得税法》)、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(以下称《实施条例》)有关规定,特制定本办法。

第二条本办法所称的高新技术企业是指:在国家重点支持的高新技术领域内,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心自主知识产权,并以此为基础开展经营活动,在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册的居民企业。

第三条高新技术企业认定管理工作应遵循突出企业主体,鼓励技术创新、实施动态管理、坚持公平公正的原则。

第四条依据本办法认定的高新技术企业,可依据《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》(以下称《税收征管法》)及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(以下称《实施细则》)等有关规定,申请享受税收优惠政策。

第五条科技部、财政部、税务总局负责全国高新技术企业认定工作的指导、管理和监督。

第二章组织与实施第六条科技部、财政部、税务总局组成全国高新技术企业认定管理工作领导小组(以下称“领导小组”),其主要职责为:(一)确定全国高新技术企业认定管理工作方向,审议高新技术企业认定管理工作报告;(二)协调、解决认定管理及相关政策落实中的重大问题;(三)裁决高新技术企业认定管理事项中的重大争议,监督、检查各地区认定管理工作,对发现问题指导整改。

第七条领导小组下设办公室,由科技部、财政部、税务总局相关人员组成,办公室设在科技部,其主要职责为:(一)提交高新技术企业认定管理工作报告,研究提出政策完善建议;(二)指导各地区高新技术企业认定管理工作,组织开展对高新技术企业认定管理工作的监督检查,对发现的问题提出整改处理建议;(三)负责各地区高新技术企业认定的备案管理,公布认定的高新技术企业名单,核发高新技术企业证书编号;(四)建设并管理“高新技术企业认定管理工作网”;(五)完成领导小组交办的其他工作。

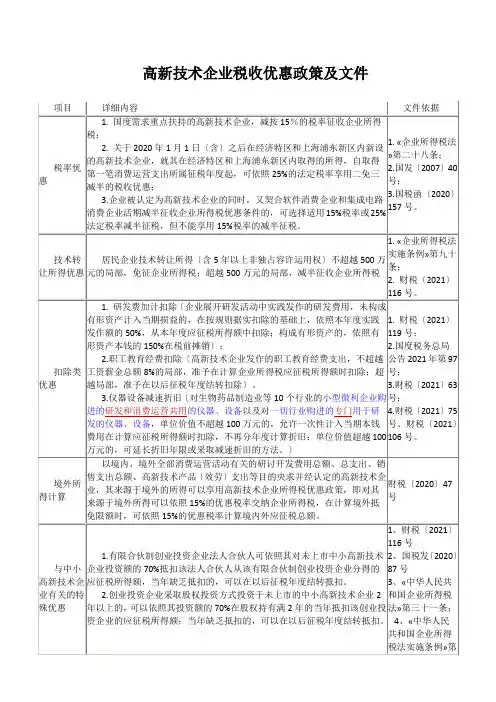

高新技术企业税收优惠政策及文件中华人民共和国企业所得税法第二十八条契合条件的小型微利企业,减按20%的税率征收企业所得税。

国度需求重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。

中华人民共和国企业所得税法实施条例第九十三条企业所得税法第二十八条第二款所称国度需求重点扶持的高新技术企业,是指拥有中心自主知识产权,并同时契合以下条件的企业:(一)产品(效劳)属于«国度重点支持的高新技术范围»规则的范围;(二)研讨开发费用占销售支出的比例不低于规则比例;(三)高新技术产品(效劳)支出占企业总支出的比例不低于规则比例;(四)科技人员占企业职工总数的比例不低于规则比例;(五)高新技术企业认定管理方法规则的其他条件。

«国度重点支持的高新技术范围»和高新技术企业认定管理方法由国务院科技、财政、税务主管部门商国务院有关部门制定,报国务院同意后发布实施。

国度税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关效果的公告国度税务总局公告2021年第24号为贯彻落实高新技术企业所得税优惠政策,依据«科技部财政部国度税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理方法〉的通知»〔国科发火〔2021〕32号,以下简称«认定方法»〕及«科技部财政部国度税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理任务指引〉的通知»〔国科发火〔2021〕195号,以下简称«任务指引»〕以及相关税收规则,现就实施高新技术企业所得税优惠政策有关效果公告如下:一、企业取得高新技术企业资历后,自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享用税收优惠,并按规则向主管税务机关操持备案手续。

企业的高新技术企业资历期满当年,在经过重新认定前,其企业所得税暂按15%的税率预缴,在年底前仍未取得高新技术企业资历的,应按规则补缴相应时期的税款。

二、对取得高新技术企业资历且享用税收优惠的高新技术企业,税务部门如在日常管理进程中发现其在高新技术企业认定进程中或享用优惠时期不契合«认定方法»第十一条规则的认定条件的,应提请认定机构复核。

科学技术部对十三届全国人大二次会议第4357号建议的答复正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------对十三届全国人大二次会议第4357号建议的答复国科建议区〔2019〕118号你们提出的《关于加快创建国家高新技术产业开发区的建议》收悉。

经认真研究,并商财政部,现答复如下。

近年来,邯郸抢抓京津冀协同发展战略机遇,坚持以创新驱动加快绿色崛起,充分发挥创新引领作用,大力实施创新驱动工程,全面提升科技创新能力,创新平台不断完善,创新资源加快集聚,营造了良好的创新创业环境,经济发展质量不断提高。

科技部高度重视国家高新区的建设发展工作,特别是按照国务院要求,依据“合规设立、择优选择、以升促建、特色鲜明、分步推进”等原则,积极推动省级高新区的升级工作。

申请升级为国家高新区需要满足以下条件:一是申请升级的省级高新区必须列入国家开发区审核公告目录。

二是符合土地利用总体规划和城市总体规划,土地性质需为产业用地。

三是土地集约利用水平较高,在省级开发区土地评价中位于前三分之一。

四是建设主体需为地级市,一个地级市原则上只设立一个高新区。

五是产业发展基础好,科技创新资源聚集程度高。

为更好支持科技型中小企业和高新技术企业创新发展,科技部、财政部、税务总局等有关部门出台了一系列税收优惠政策。

鼓励和支持高新技术企业发展,对经认定的高新技术企业按15%税率征收企业所得税;将高新技术企业和科技型中小企业的亏损结转年限由五年延长至十年。

对企业研发实施加计扣除优惠,2017年将科技型中小企业的研发费加计扣除比例提高至75%,2018年将该项政策扩大至所有企业。

促进科技成果转化,对企业技术转让所得予以500万元以下免税、500万元以上部分减半征税政策,并将5年以上非独占许可使用权转让纳入技术转让所得税优惠范围。

广东省政务信息资源共享目录(一期)广东省信息化工作领导小组办公室广东省纪委、省监察厅二〇〇九年三月目录1. 關 (1)2. 规范性引用文件 (1)3. 术语和定义 (2)3.1. 共享数据指标 (2)3. 2. 共享数据分类 (2)3. 3. 共享数据结构 (2)3.4. 共享目录 (2)3.5. 数据共享接口 (3)4. 相关注意事项 (3)4.1. 目录使用说明 (3)4. 2.地市、业务部门的扩展方法 (4)5. 測 (4)5.1. 目录制定的目的 (4)5.2. 目录的总体框架 (4)5.3. 信息资源标识规范 (7)5.3.1. 信息类编码规范 (7)5.3.2. 信息项编码规范 (11)5.3.3. 数据元定义规范 (12)5.3.4. 代码集编码规范 (14)6. 共享目录 (14)I7. 信息类结构 (22)7.1.省发展改革委 (22)7. 2. 省经贸委 (24)7.3. 省教育厅 (25)7.4. 省科技厅 (29)7.5. 省民族宗教委 (31)7.6. 省公安厅 (34)7. 7.省民政厅 (40)7.8.省司法厅 (49)7. 9.省监察厅 (54)7. 10. 省财政厅 (58)7.11. 省人事厅 (61)7.12. 省劳动保障厅 (63)7.13. 省国土资源厅 (70)7. 14. 省建设厅 (72)7. 15. 省交通厅 (78)7.16. 省信息产业厅 (87)7.17. 省水利厅 (87)7.18. 省农业厅 (91)7.19. 省外经贸厅 (94)7.20. 省文化厅 (96)7.21. 省卫生厅 (99)7.22. 省人口计生委 (106)7.23. 省审计厅 (108)7. 24. 省地税局 (109)7.25. 省环保局 (126)7.26. 省广电局 (129)7.27. 省体育局 (131)7. 28. 省统计局 (132)7.29. 省物价局 (133)7.30. 省工商局 (134)7.31. 省新闻出版局 (140)7. 32. 省林业局 (143)7.33. 省质监局 (149)7.34. 省食品药品监管局 (158)7.35. 省安全监管局 (160)7.36. 省知识产权局 (163)7.37. 省旅游局 (166)7.38. 省法制办 (167)7.39. 省侨办 (168)7.40. 省编办 (169)7.41. 海关广东分署 (169)7.42. 省国税局 (171)7.43. 省社保局 (173)HI8. 数据元目录 (174)8.1. 人员类 (174)8. 2. 机构类 (216)8. 3.位置类 (348)8.4.日期/时间类 (356)8. 5. 公文类 (368)8. 6. 其他类 (369)9. 附录A信息类索引 (425)9. 1. A. 1.按主题索引 (425)9. 2. A. 2.按行业索引 (449)9.3. A. 3.按服务索引 (479)9.4. A. 4.按资源形态索引 (492)10. 附录B数据元索引 (504)10. 1.B. 1.按数据元标记顺序索引 (504)10.2.B. 2.按中文名称拼音索引 (533)11. 附录C代码集 (563)11.1. C. 1.代码集索引 (563)11.2. C. 2.通用代码集 (566)11. 2.1. C. 2.1.国别代码 (566)11. 2.2. C. 2. 2.性别代码 (567)11. 2.3. C. 2. 3.民族代码 (568)11. 2.4. C. 2. 4.文化程度代码IV56911. 2.5. C.2. ......................... 5.婚姻状况代码 57011. 2.6. C.2. ......................... 6.职业分类代码 57011. 2.7. C.2. ...................... 7.专业技术职务代码 57211. 2.8. C.2. ............................ 8.行业代码 57311. 2.9. C.2. ...................... 9.工人技术等级代码 57311.2.10. C. .................... 2. 10.经济类型代码 57311.2.11. C. ................................ 2. 11.企业类型(经济性质)代码57511.2.12. C. ............. 2. 12.单位类型(性质)代码 57711.2.13. C. .................... 2. 13.单位状态代码 57811. 2. 14. C. .................... 2. 14.经费来源代码 57811.2.15. C. .................... 2. 15.货币种类代码 57811.2.16. C. .................... 2. 16.计量单位代码 58011. 2. 17. C. ................. 2. 17.福利机构类型代码 58111. 2. 18. C. ................. 2. 18.身份证件类别代码 58211.2.19. C. .................... 2. 19.行政区划代码 58211.2.20. C. ..................... 2.20.违章类型代码 58411.2.21. C. ....................... 2. 21.专业代码 58411.2.22. C. ....................... 2. 22.学位代码 58511.2.23. C. ....................... 2. 23.奖励代码 58711.2.24. C. ....................... 2. 24.植物代码 58811.2.25. C. ....................... 2. 25.动物代码 58811.2.26. C. ..................... 2.26.海洋生物代码 589V广东省政务信息资源共享目录(一期) ___________________________ 11.2.27. C. ..................... 2.27.就业状态代码589 11.2.28. C. ..................... 2.28.户口类别代码590 11.2.29. C. .................. 2.29.个人缴费状态代码590 11.2.30. C. .................. 2.30.缴费比例分类代码590 11.2.31. C. ....................2.31.收付款方式代码591 11.2.32. C. ..................... 2.32.机构类型代码591 11.2.33. C. ............... 2. 33.律师事务所性质代码592 11.2.34. C. ..................... 2.34.学校性质代码592 11.2.35. C. 2.35.安全生产评价机构资质等级代码.59211.2.36. C. 2. 36.水文、水资源调查评价机构资质等级代码59311.2.37. C. .................. 2.37.外商企业类型代码593 11.2.38. C. 2.38.工程造价咨询单位资质等级代码.59311.2.39. C. .................. 2.39.危险废物类别代码594 11.2.40. C. 2. 40.营林绿化工程施工监理单位资质等级代码59611.2.41. C. .................. 2.41.空间表示类型代码596 11.2.42. C. ..................... 2.42.载体类型代码597 11.2.43. C. ..................... 2.43.法律状态代码597 11.2.44. C. ..................... 2.44.专利类型代码598 11.2.45. C. ..................... 2.45.能源种类代码598 11.2.46. C. ................................ 2.46.纳税人税务经营状态代码 599VI11.2.47. C. 2.47.纳税人类型代码 (599)11.2.48. C. 2.48.注册类型代码 (599)11.2.49. C. 2.49.核算方式代码 (601)11.2.50. C. 2.50.正常实收到帐标志代码 (601)11.2.51. C. 2. 51.特殊实收到帐标志代码 (602)11.2.52. C. 2.52.商标类别代码 (602)11.2.53. C. 2.53.工商处罚种类代码 (605)11.3. C. 3.民政业务类代码集 (605)11. 3.1. C. ......................... 3.1.优抚项目代码60511. 3.2. C. ........................ 3. 2.社团性质代码60611. 3.3. C. ........................ 3. 3.社团状态代码60611. 3.4. C. ................. 3. 4.社会救济待遇类别代码60711. 3.5. C. ........................ 3. 5.成员类型代码60711. 3.6. C. ..................... 3. 6.开办资金来源代码60711. 3.7. C. ................ 3. 7.民办非企业单位类型代码60811. 3.8. C. ..................... 3. 8.福利机构级别代码60811. 3.9. C. ...................... 3. 9.申请人类别代码60911.3.10. C. 3. 10.预算方式代码 (609)11.3.11. C. 3. 11.伤残等级代码 (609)11.4. C. 4.卫生业务类代码集 (610)11.4. 1. C. ...................... 4.1.卫生机构类别代码61011.4. 2. C. ........................ 4. 2.疾病类型代码611 VII11.4. 3. C.4. 3.手术编码代码 (611)11.4. 4. C.4. 4.血型代码 (611)11.4. 5. C.4. 5.收费类别代码 (612)11.4. 6. C.4. 6.药品计量单位代码 (612)11.4. 7. C.4. 7.剂型代码 (613)11.4. 8. C.4. 8.机构分类管理代码 (613)11.4. 9. C.4. 9.政府办卫生机构隶属关系代码 (613)11.5. C. 5.公安业务代码集 (614)11. 5.1. C.5.1.车身颜色代码 (614)11. 5.2. C.5. 2.机动车车型代码 (615)11. 5.3. C.5. 3.燃料种类代码 (615)11. 5.4. C.5. 4.交通违章行为代码 (615)11. 5.5. C.5. 5.交通违章处理结果代码 (616)11. 5.6. C.5. 6.案件编号代码 (616)11.6. C. 6.交通部门代码集 (617)11. 6.1. C.6.1.港口代码 (617)11. 6.2. C.6. 2.公路等级代码 (617)11. 6.3. C.6. 3.公路编号代码 (618)11. 6.4. C.6. 4.运输工具类型代码 (618)11.7. C. 8.劳动社保业务类代码集 (618)11. 7. 1. C.8. 1.就业方式代码 (618)11. 7.2. C.8. 2.人员类别代码 (619)VIII11. 7.3. C. 8. 3.参保状态代码 (619)11. 7. 4. C. 8. 4.险种类型代码 (620)11. 7.5. C. 8. 5.参保级别码代码 (620)11.8. C. 7.信息产业部门代码集 (621)11. 8.1. C. 7.1.软件类型代码 (621)11.9. C. 9监察部门代码集 (621)11.9. I.C. 9. 1提交方式代码 (621)11.9. 2. C. 9. 2受理与否代码 (621)11.9. 3. C. 9. 3录入方式代码 (622)11.9. 4. C. 9. 4网络标识代码 (622)11.9. 5. C. 9. 5监察状态代码 (622)11. 9. 6. C. 9. 6许可时限单位代码 (623)11. 9.7. C. 9. 7审批事项是否有收费代码 (623)11. 9.8. C. 9. 8审批事项是否行政许可事项代码 (623)11. 9.9. C. 9.9审批事项是否即来即办业务代码 (624)11. 9. 10. C. 9. 10是否允许特别程序申请代码 (624)11. 9. 11. C. 9. 11发送申请的短信代码 (624)11. 9. 12. C. 9. 12使用状态代码 (624)11. 9. 13. C. 9. 13 ..................... 审批事项编号代码 62511. 9. 14. C. 9. 14审批事项子项编号代码 (625)12. 附录D信息类编码的扩展方法 (626)13. 参考文献 (628)IX插图目录图1文章结构关系图 (6)图2信息类编码的组成 (7)图3前段码的结构和规则 (8)图4信息类编码的结构和规则 (10)图5信息项编码的结构和规则 (11)图6数据元编码的结构和规则 (13)X图表目录表1文章结构关系表 (5)表2省直行政部门编号 (8)表3数据元的表示格式 (12)表4数据元的分类与数据元标记的对应关系 (13)表5共享目录 (14)表6项目审批信息 (22)表7重点建设项目信息 (23)表8发改委行政处罚信息 (23)表9国家级、省级企业技术中心认定 (24)表10招投标等重大技术创新项目信息 (24)表11学校基本信息(高等教育) (25)表12学校基本信息(中职教育) (25)表13学校基本信息(基础教育) (26)表14高等学校学生基本信息 (27)表15广东省学生运动员信息 (27)表16髙等学校学生学位信息 (27)表17教师资格许可证信息 (28)表18教师职务任职资格信息 (28)表19髙新技术企业认定信息 (29)表20综合类科技社会团体信息 (29)XI表21科技进步奖信息 (30)表22专家库 (31)表23科技项目信息 (31)表24宗教活动场所登记 (31)表25宗教团体登记 (32)表26宗教团体变更和注销登记 (33)表27宗教团体负责人审批 (33)表28印制宗教出版物和承印境外宗教 (33)表29特种行业许可证信息 (34)表30网吧运营许可证信息 (34)表31大型群众文化体育活动安全许可信息 (35)表32机动车驾驶证信息 (36)表33人口信息 (36)表34死亡注销人口信息 (37)表35营运机动车登记证书和行驶证登记的所有信息 (37)表36机动车登记证信息 (38)表37交通违法事实 (39)表38交通事故信息 (39)表39社会团体基本信息 (40)表40民办非企业单位基本信息 (41)表41社会福利机构基本信息 (42)表42基金会登记、管理信息 (42)表43婚姻登记信息 (43)表44离婚登记信息 (44)表45三属抚恤待遇信息 (44)表46伤残军人抚恤待遇信息 (44)表47低保待遇信息 (45)表48退役士兵安置信息 (46)表49五保供养待遇信息 (46)表50临时救济待遇信息 (47)表51行政区划信息 (47)表52民政事业费预算信息 (48)表53民政事业费决算信息 (48)表54司法鉴定机构信息 (49)表55律师事务所信息 (49)表56基层法律服务所信息 (50)表57外国律师事务所驻粤代表处 (50)表58香港律师事务所驻粤代表处 (51)表59基层法律服务工作者执业信息 (51)表60公证员信息 (52)表61司法鉴定人执业信息 (52)表62律师信息 (53)表63法律执业资格证信息 (53)表64行政审批信息 (54)XIII表65审批事项信息 (57)表66外商投资企业设立变更注销财政登记 (58)表67会计师事务所信息 (58)表68资产评估机构信息 (59)表69会计从业资格证信息 (60)表70地方财政支出主要项目 (60)表71人才中介服务机构许可证信息 (61)表72聘请外国文教专家单位资格认可信息 (62)表73专业技术人员职称信息 (62)表74国家公务员管理信息 (63)表75民办职业技能培训机构许可证信息 (63)表76职业介绍机构许可信息 (64)表77企业违反劳动用工和社会保险处罚信息 (64)表78职业技能鉴定机构信息 (64)表79企业单位年检信息 (65)表80个人就业情况信息 (65)表81个人失业情况信息 (66)表82个人职业技能信息 (66)表83再就业优惠证信息 (67)表84外国人入境就业许可信息 (67)表85台港澳人员在内地就业审批信息 (68)表86工伤保险定期待遇信息 (68)表87社会保险登记证信息 (69)表88劳动合同鉴证信息 (69)表89采矿许可证信息 (70)表90测绘资质证信息 (70)表91空间地理信息 (71)表92房地产开发企业资质信息 (72)表93房地产估价机构资质信息 (72)表94物业管理企业资质信息 (73)表95工程监理单位资质认定信息 (73)表96甲乙级工程造价咨询单位资质认定信息 (73)表97工程建设项目招标代理机构资格认定信息 (74)表98建筑业企业资质 (74)表99建设工程勘察设计企业资质 (75)表100建设工程质量报监信息 (75)表101建设工程质量检测单位资质认定信息 (75)表102建设市场行政处罚信息(法人) (76)表103造价工程师执业资格注册信息 (76)表104建造师执业资格注册信息 (77)表105建设市场行政处罚信息(自然人) (77)表106监理工程师执业资格注册信息 (78)表107能源产、供、存信息 (78)表108机动车维修企业信息 (79)XV表109机动车驾驶员培训学校信息 (79)表110水路运输许可证信息 (80)表111经营性道路客货运输驾驶员从业资格证信息 (80)表112船员证书信息 (81)表113从事危险货物运输经营驾驶装卸押运人员上岗资格 (81)表114道路客货运输业户经营许可证信息 (82)表115营运车船信息 (83)表116度广东省主要港口货物、旅客吞吐量 (83)表117公路路况信息 (84)表118全省交通系统安全生产工作事故统计数据 (84)表119涉路工程建设许可证信息 (85)表120设置非公路标志许可证信息 (85)表121超限运输车辆行驶公路通行证信息 (86)表122软件企业认定信息 (87)表123软件产品登记信息 (87)表124水利行政处罚信息(法人) (88)表125取水许可证信息 (88)表126河道采砂许可信息 (88)表127水文、水资源调査评价机构资质信息 (89)表128水利行政处罚信息(自然人) (89)表129水利设施基本信息 (90)表130水系信息 (90)表131农作物种子生产、经营许可证信息 (91)表132兽药经营许可证信息 (91)表133种畜禽生产经营许可证信息 (92)表134饲料生产企业登记证信息 (92)表135饲料添加剂和预混料产品批准文号信息 (92)表136动物诊疗许可证信息 (93)表137动物检疫员资格证信息 (93)表138拖拉机登记信息 (94)表139外商投资企业设立、变更审核信息 (94)表140加工贸易审批信息 (95)表141外商投资企业合同、章程变更的审批和转报 (95)表142娱乐经营许可证信息 (96)表143网络文化经营许可证信息 (96)表144营业性演出许可证信息 (97)表145电影放映经营许可证信息 (97)表146电影发行许可证信息 (98)表147文化市场行政处罚信息(法人) (98)表148文化市场行政处罚信息(自然人) (99)表149母婴保健技术服务执业许可证信息 (99)表150医疗机构执业许可证信息 (99)表151食品卫生许可证信息 (100)表152公共场所卫生许可证信息 (100)XVII表153定点医疗机构基本信息 (101)表154定点医疗机构设备信息 (102)表155出生医学证明信息 (102)表156执业医师资格证信息 (103)表157护士执业资格证信息 (103)表158病人住院基本信息 (104)表159医疗收费信息 (105)表160医疗机构医保范围招标药品价格信息 (106)表161计划生育技术服务机构执业资格证信息 (106)表162独生子女证信息 (107)表163计划生育服务证信息 (107)表164再生育服务许可信息 (107)表165计划生育技术服务人员执业资格证信息 (108)表166政府预算的执行情况和决算 (108)表167国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支 (109)表168地税税务登记信息 (109)表169地税行政违法处罚信息 (111)表170非正常户认定信息 (112)表171注销税务登记信息 (112)表172税务登记验证、换证信息 (113)表173正常社会保险费实收明细信息 (114)表174社会保险费特殊实收明细信息 (117)表175正常社会保险费实收合计信息 (121)表176社会保险费特殊实收合计信息 (122)表177地税欠税信息 (123)表178地方税收的减税、免税及其他相关税收事宜(非行政许可项目)123 表179地税变更税务登记信息 (124)表180地税停业税务登记信息 (125)表181环保行政处罚信息(法人) (126)表182排放污染物许可证信息 (126)表184 It存放射性废物许可证信息 (127)表183危险废物经营许可证信息 (127)表185限期治理信息 (127)表186关停并转迁项目信息 (128)表187环保行政处罚信息(自然人) (128)表188接收卫星传送境内电视节目许可证信息 (129)表189城市社区有线电视系统许可证信息 (129)表190广电行政处罚信息(法人) (130)表191广电编辑记者资格信息 (130)表192广电记者资格信息 (130)表193广电行政处罚信息(自然人) (131)表194国家裁判员资格信息 (131)表195国家运动员资格信息 (131)XIX表196统计从业资格信息 (132)表197统计年报 (132)表198海洋经济数据 (133)表199医疗服务价格 (133)表200药品目录价格 (133)表201开业登记信息 (134)表202变更登记信息 (135)表203注销登记信息 (135)表204吊销营业执照信息 (136)表205年检信息 (136)表206驰名商标、著名商标资料 (137)表207守合同重信用企业资料 (137)表208因违法违章行为受到处罚的企业资料 (138)表209烟草广告审批信息 (138)表210固定形式印刷品广告发布核准信息 (139)表211广告经营登记信息 (139)表212流通领域化肥农药商品质量监测不合格商品信息 (140)表213商品展销会登记信息 (140)表214印刷经营许可证信息 (140)表215内部资料性出版物登记证信息 (141)表216互联网出版审核信息 (141)表217出版物经营许可证 (142)表218木材运输许可证信息(法人) (143)表219木材经营加工许可证信息(法人) (143)表220林木采伐许可证信息(法人) (143)表222猎捕许可证信息(法人) (144)表221野生动物经营利用许可信息(法人) (144)表223林木种子生产许可证信息 (145)表224林木种子经营许可证信息 (146)表225营林绿化工程施工单位资质许可证信息 (146)表226木材运输许可证信息(自然人) (147)表227木材经营加工许可证信息(自然人) (147)表228林木采伐许可证信息(自然人) (147)表229野生动物经营利用许可信息(自然人) (148)表230猎捕许可证信息(自然人) (148)表231特种设备使用证信息(法人) (149)表232组织机构信息 (150)表233组织机构代码变更信息 (151)表234组织机构代码废置信息 (151)表235中国名牌产品 (152)表236国家免检产品 (152)表238工业产品生产许可证信息 (153)表237广东省名牌产品 (152)表239食品生产许可证信息 (153)XXI表240计量授权证书 (154)表241制造修理计量器具许可证 (154)表242质监执法信息(法人) (154)表243资质认定计量认证证书信息 (155)表244资质认定验收(授权)证书信息 (155)表245采用国际标准和国外先进标准产品信息 (156)表247特种行业操作证信息 (157)表246特种设备使用证信息(自然人) (156)表248质监执法信息(自然人) (157)表249地方标准批准发布信息 (158)表250区划代码 (158)表251药品目录信息 (158)表252零售药店基本信息 (159)表253危险化学品生产、经营许可证信息 (160)表254乙级安全生产评价机构资格认定信息 (161)表255非煤矿矿山企业安全生产许可证信息 (161)表256安全培训机构资格认可信息 (162)表257特种作业操作证信息 (162)表258企业主要负责人、企业管理人员资质认证信息 (163)表259专利检索信息 (163)表260专利数量统计信息 (165)表261国内旅行社业务经营许可证信息 (166)表262滨海旅游经济数据 (166)表263行政执法人员资格信息 (167)表264地方性法规、规章和省直行政机关规范性文件信息 (167)表265侨资企业信息 (168)表266华侨港澳同胞捐赠信息 (168)表267单位编制情况 (169)表268海关注册备案情况 (169)表269企业走私罪记录 (170)表270政处罚记录 (170)表271税务登记信息 (171)表272注销税务登记信息 (171)表273税务登记验证、换证信息 (172)表274非正常户信息 (172)表275无证经营企业信息 (172)表276单位参保情况信息 (173)表277离退休人员待遇信息 (173)表278个人参保情况信息 (174)XXIII引言推行电子政务,是建设社会主义政治文明的重要举措,也是转变政府职能、提高工作效率、降低行政成本、建设服务型政府的必然要求。

高新技术企业认定管理工作指引一、背景和介绍高新技术企业是指在技术领域具有较强竞争优势,具有自主研发能力和创新能力,可以带动产业发展的企业。

高新技术企业认定管理工作是对企业创新能力的一种认可,对企业的研发投入和科技创新起到推动作用。

国家科技创新局(国科发)是负责高新技术企业认定管理工作的主管部门,国科发颁布了一系列文件和指引来规范和指导高新技术企业的认定管理工作。

二、高新技术企业认定的标准高新技术企业认定的标准主要包括技术水平、自主创新能力、人才团队、研发投入等多个方面。

企业需要在这些方面具备一定的条件才能获得高新技术企业的认定资格。

1. 技术水平企业的技术水平是高新技术企业认定中的重要指标之一,企业需要具备一定的核心技术和专利技术,能够在相关领域中处于领先地位。

2. 自主创新能力企业需要具有较强的自主创新能力,能够持续进行技术创新和研发,推动企业的持续发展和增长。

3. 人才团队企业需要拥有高素质的人才团队,包括技术人员、研发人员、管理人员等,能够支撑企业的技术研发和创新工作。

4. 研发投入企业需要有一定的研发投入,能够持续投入资金和资源进行技术研发和创新工作。

三、高新技术企业认定流程高新技术企业认定的流程相对复杂,企业需要按照国科发颁布的相关文件和指引进行认定申报,整个认定流程包括申报、初审、复审、评审等多个环节。

1. 申报企业需要在规定的时间内提交认定申报材料,包括企业基本信息、技术创新情况、财务情况等多个方面的信息。

2. 初审国科发对申报材料进行初审,确认企业的基本资格和条件是否符合认定标准。

3. 复审通过初审的企业需要进行复审,复审主要对企业的技术水平、自主创新能力等方面进行验证和评估。

4. 评审最终的认定结果将由专家评审委员会进行评审,确定企业是否符合高新技术企业认定标准。

四、高新技术企业认定的意义和影响获得高新技术企业认定将对企业产生积极的影响和作用。

首先,高新技术企业认定可以增加企业的竞争力,提升企业在市场上的地位和形象。

![国科发火字[2016]32号《高新技术企业认定管理办法》](https://uimg.taocdn.com/a6012b3210a6f524cdbf8513.webp)

国科发火字[2016]32号《高新技术企业认定管理办法》第一章总则第一条为扶持和鼓励高新技术企业发展,根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下称《企业所得税法》)、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(以下称《实施条例》)有关规定,特制定本办法。

第二条本办法所称的高新技术企业是指:在国家重点支持的高新技术领域内,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心自主知识产权,并以此为基础开展经营活动,在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册的居民企业。

第三条高新技术企业认定管理工作应遵循突出企业主体,鼓励技术创新、实施动态管理、坚持公平公正的原则。

第四条依据本办法认定的高新技术企业,可依据《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》(以下称《税收征管法》)及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(以下称《实施细则》)等有关规定,申请享受税收优惠政策。

第五条科技部、财政部、税务总局负责全国高新技术企业认定工作的指导、管理和监督。

第二章组织与实施第六条科技部、财政部、税务总局组成全国高新技术企业认定管理工作领导小组(以下称“领导小组”),其主要职责为:(一)确定全国高新技术企业认定管理工作方向,审议高新技术企业认定管理工作报告;(二)协调、解决认定管理及相关政策落实中的重大问题;(三)裁决高新技术企业认定管理事项中的重大争议,监督、检查各地区认定管理工作,对发现问题指导整改。

第七条领导小组下设办公室,由科技部、财政部、税务总局相关人员组成,办公室设在科技部,其主要职责为:(一)提交高新技术企业认定管理工作报告,研究提出政策完善建议;(二)指导各地区高新技术企业认定管理工作,组织开展对高新技术企业认定管理工作的监督检查,对发现的问题提出整改处理建议;(三)负责各地区高新技术企业认定的备案管理,公布认定的高新技术企业名单,核发高新技术企业证书编号;(四)建设并管理“高新技术企业认定管理工作网”;(五)完成领导小组交办的其他工作。

国家科委关于印发《国家科技成果重点推广计划管理办法》的通知文章属性•【制定机关】国家科学技术委员会(已撤销)•【公布日期】1997.05.09•【文号】国科发计字[1997]223号•【施行日期】1997.05.09•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】科技奖励正文*注:本篇法规已被《科学技术部关于废止部分规章与规范性文件的决定》(发布日期:2008年1月25日实施日期:2008年1月25日)宣布失效国家科委关于印发《国家科技成果重点推广计划管理办法》的通知(国科发计字〔1997〕223号)各省、自治区、直辖市、计划单列市科委,国务院有关部门科技司(局),中国科学院计划财务局,国防科工委技术基础局,中国人民解放军总后勤司令部、生产管理部、军需部:现将修订的《国家科技成果重点推广计划管理办法》发给你们,请遵照执行。

1992年7月发布实施的《国家级科技成果重点推广计划暂行管理办法》同时废止。

国家科委一九九七年五月九日附件国家科技成果重点推广计划管理办法第一章总则第一条为加速科技成果的推广应用,保证国家科技成果重点推广计划(以下简称“推广计划”)的顺利实施,根据国家有关法律,制定本办法。

第二条“推广计划”是一项促进科技成果转化为现实生产力,促进行业技术进步,形成规模效益,为实施“科教兴国”和可持续发展战略,实现两个根本性转变服务的国家重点科技计划。

其宗旨是有组织、有计划地将大批先进、成熟、适用的科技成果,以及高新技术成果推入国民经济建设主战场,动员成千上万的科技工作者和全社会的力量,在农村、工矿企业中大范围大面积的推广应用,提高经济增长和社会发展效益,促进产业结构的调整和产业技术水平的提高,特别是传统产业技术水平的提高。

实施科技成果推广示范工程,培育和建立适应社会主义市场经济体制下的科技成果推广体系和运行机制,促进科技与经济的紧密结合,促进国民经济和社会的协调发展。

第二章组织管理第三条“推广计划”实行国家级、省(自治区、直辖市)、国务院有关行业部门两级管理和组织实施。

关于做好2015年度高新技术企业认定管理工作的通知各市科技局,有关国家高新区:根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号,以下简称《认定办法》)、《高新技术企业认定工作指引》(国科发火〔2008〕362号,以下简称《工作指引》)、《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字〔2011〕123号)、《山东省高新技术企业认定管理工作实施意见》(鲁科高字【2008】137号)和《山东省高新技术企业认定管理工作规程(试行)》(鲁科高字[2012]122号,以下简称《规程》)的有关规定,为做好2015年度我省高新技术企业认定、复审和更名等工作,现将有关事项通知如下。

一、申报范围1.认定范围。

企业主要产品或服务在《国家重点支持的高新技术领域》内,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心自主知识产权,并以此为基础开展经营活动,在我省行政区域内注册一年以上的居民企业。

2009年认定并于2012年复审通过的企业,按照《认定办法》规定,6年有效期已过,需重新申请认定。

2.复审范围。

我省2012年度按照《认定办法》认定的高新技术企业,均属于本次复审范围。

对于未按时提交复审申请材料的高新技术企业,视为自动放弃复审资格。

二、受理时间与批次安排2015年高新技术企业复审工作和认定工作各安排一批,申请材料及推荐汇总表受理时间均截止到6月20日。

其中,2012年认定(或复审通过)的高新技术企业,如发生名称变更但未提出更名申请的,必须先办理更名手续,再以变更后企业名称提交资格复审(或重新认定)申请。

2015年高新技术企业更名工作安排两批。

第一批更名申请材料受理时间截止到4月10日,2012年认定(或复审通过)企业名称发生变更的,务必参加第一批更名工作;第二批更名申请材料受理时间截止到7月30日。

更名材料一式2份,按照《高新技术企业更名管理工作规程(试行)》要求顺序装订,其中高新技术企业名称变更申请书在网络系统中填写完整后打印生成。

国家科委关于印发《关于加强当前知识产权保护工作实施意见要点》的通知文章属性•【制定机关】国家科学技术委员会(已撤销)•【公布日期】1997.12.09•【文号】国科发政字[1997]576号•【施行日期】1997.12.09•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科学技术综合规定,知识产权综合规定正文国家科委关于印发《关于加强当前知识产权保护工作实施意见要点》的通知(国科发政字〔1997〕576号)各省、自治区、直辖市和计划单列市知识产权协调指导机构,国务院各有关部委:自1994年7月《国务院关于进一步加强知识产权保护工作的决定》发布以来,我国在知识产权领域的各项工作取得了长足的进展,法律体系进一步完善,并向国际规范靠拢,执法力度不断加强,知识产权司法保护和行政执法有效运作。

各地建立的知识产权协调指导机构主动承担大量的工作,在促进本地区知识产权立法和法律实施方面做出了显著的成绩。

为了贯彻十五大精神,坚持执行知识产权保护政策,在深入调查研究并广泛征求有关主管部门的意见的基础上,国务院知识产权办公会议办公室拟定了《关于加强当前知识产权保护工作实施意见要求》。

此件已经国务院领导同志审阅。

现印发给你们,望结合实际情况,按职能分工,做好知识产权保护和管理工作。

国家科委一九九七年十二月九日关于加强当前知识产权保护工作实施意见要点在邓小平理论指导下,适应改革、开放和发展需要,近年来,我国加快立法步伐,加大执法力度,在健全知识产权法制方面取得了重要进展。

知识产权制度正成为新型科技、经济、文化体制的组成部分。

为了实施科教兴国战略,促进两个根本转变,加速社会主义现代化进程,根据党的第十五次代表大会精神和我国“九五”计划和2010年远景目标纲要的要求,现就坚持执行知识产权保护政策,进一步加强知识产权保护工作,提出下列实施意见。

一、关于正确认识保护知识产权的长期性和艰巨性,把工作重点转移到强化司法、行政执法和法律实施监督环节上来。

高新技术企业认定管理办法第一章总则第一条为扶持和鼓励高新技术企业发展,根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下称《企业所得税法》)、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(以下称《实施条例》)有关规定,特制定本办法。

第二条本办法所称的高新技术企业是指:在《国家重点支持的高新技术领域》内,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心自主知识产权,并以此为基础开展经营活动,在中国境内(不包括港、澳、台地区)注册的居民企业。

第三条高新技术企业认定管理工作应遵循突出企业主体、鼓励技术创新、实施动态管理、坚持公平公正的原则。

第四条依据本办法认定的高新技术企业,可依照《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》(以下称《税收征管法》)及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(以下称《实施细则》)等有关规定,申报享受税收优惠政策。

第五条科技部、财政部、税务总局负责全国高新技术企业认定工作的指导、管理和监督。

第二章组织与实施第六条科技部、财政部、税务总局组成全国高新技术企业认定管理工作领导小组(以下称“领导小组”),其主要职责为:(一)确定全国高新技术企业认定管理工作方向,审议高新技术企业认定管理工作报告;(二)协调、解决认定管理及相关政策落实中的重大问题;(三)裁决高新技术企业认定管理事项中的重大争议,监督、检查各地区认定管理工作,对发现的问题指导整改。

第七条领导小组下设办公室,由科技部、财政部、税务总局相关人员组成,办公室设在科技部,其主要职责为:(一)提交高新技术企业认定管理工作报告,研究提出政策完善建议;(二)指导各地区高新技术企业认定管理工作,组织开展对高新技术企业认定管理工作的监督检查,对发现的问题提出整改处理建议;(三)负责各地区高新技术企业认定工作的备案管理,公布认定的高新技术企业名单,核发高新技术企业证书编号;(四)建设并管理“高新技术企业认定管理工作网”;(五)完成领导小组交办的其他工作。

1 / 1 国家科委关于颁布《国家高新技术产品目录》的通知

【法规类别】科技综合规定与体改

【发文字号】国科发火字[1997]357号

【失效依据】科学技术部关于对部分规范性文件予以废止或宣布失效的决定

【发布部门】国家科学技术委员会(已变更)

【发布日期】1997.08.04

【实施日期】1997.08.04

【时效性】失效

【效力级别】部门规范性文件

国家科委关于颁布《国家高新技术产品目录》的通知

(国科发火字〔1997〕357号)

各省、自治区、直辖市、计划单列市、副省级城市、新疆建设兵团科委,各国家级高新技术产业开发区管委会,国务院各有关部门科技司:

为深入实施科教兴国战略,优化我国产业结构,统一高新技术产品的认定标准,根据《。

国家税务总局关于中国航天科工集团公司所属企业2006年度技术开发费扣除标准的通知

文章属性

•【制定机关】国家税务总局

•【公布日期】2007.01.10

•【文号】国税函[2007]57号

•【施行日期】2007.01.10

•【效力等级】部门规范性文件

•【时效性】现行有效

•【主题分类】税收征管

正文

国家税务总局关于中国航天科工集团公司所属企业2006年度

技术开发费扣除标准的通知

(国税函〔2007〕57号)

北京、内蒙古、江苏、湖北、广西、贵州省(区、市)国家税务局:

现将中国航天科工集团公司向所属企业提取2006年度技术开发费的有关问题通知如下:

根据《国家税务总局关于印发〈企业技术开发费税前扣除管理办法〉的通知》(国税发〔1999〕49号)的有关规定,经审核,同意中国航天科工集团公司2006年度向所属企业提取技术开发费3695万元。

其所属企业按规定标准上交的技术开发费(详见附件),准予在税前扣除,超过规定标准上交的技术开发费,应进行纳税调整。

该公司提取的技术开发费年终如有结余,并入当年度应纳税所得额,缴纳企业所得税。

附件:中国航天科工集团公司2006年度所属企业技术开发费扣除标准(略)

国家税务总局二○○七年一月十日。

国科发火字[1997]357号文件国家高新技术产品目录01 电子与信息0101 电子计算机010101 超级小型计算机、大型计算机、巨型计算机010102 高档微型计算机(pc)、工作站、服务器010103 便携计算机、笔记本计算机及多媒体计算机010104 仿真机010105 工业控制机010106 网络计算机(NC)0102 计算机外部设备010201 新型存储设备010202 新型显示终端010203 新型打印终端010204 自动绘图仪010205 座标数字化仪010206 计算机板卡010207 智能化电源010108 自动扫描输入设备010209 其它新型计算机外围设备0103 信息处理设备010301 办公自动化设备与系统010302 自动排版设备与系统010303 激光照排设备与系统010304 图形、图像处理设备010305 文字、语音、图像识别设备010306 光电信息处理设备010307 印鉴、文字与图像鉴别系统010308 其它新型信息处理设备0104 计算机网络产品010401 网络服务器010402 网络终端设备010403 网络接口道配器010404 多协议通信适配器010405 网络检测设备010406 其他网络系统专用设备0105 计算机软件产品010501 系统软件010502 支持软件(中文平台软件、软件开发工具、工具类软件、数据库管理系统软件等)010503 多媒体软件(文字、数据、图形、图像处理软件等)010504 事务管理软件(MIS系统、金融、商业、财务、税务、工商、办公自动化,教育管哩等)010505 辅助类软件(CAD、CAM等)010506 仿真软件与控制软件010507 智能软件(专家系统、机器翻译系统等)010508 网络应用软件(INTERNET,INTRANET等)010509 安全与保密软件010510 系统集成软件010511 其他应用软件0106 微电子、电子元器件010601 混合集成电路010602 大规模集成电路010603 新型电真空器件010604 新型半导体器件010605 新型电力电子器件010606 片式电子元器件010607 敏感元件与传感器0107 光电子元器件及其产品010701 新型激光器010702 激光调制器010703 激光全息照相系统和光存储器010704 新型光电发光管、光电探测器010705 集成光学产品010706 平板显示器、大屏幕与高清晰度彩色显像管010707 微光、红外及热成像装置0108 广播电视设备010801 高清晰度数字彩色电视机、平板电视机与新型投影电视装置010802 新型有线电视系统设备010803 高性能卫星电视接收设备010804 图文电视系统设备010805 影视节目制作设备010806 全固态数字电视发射设备010807 数字音频广播发射设备010808 数字音响设备010809 摄录一体机010810 数字收、录音设备010811 光盘及光盘机010812 大屏幕彩色显示系统0109 通信设备010901 高性能数字程控交换机010902 计算机通信及数据传输设备010903 数字移动通信设备010904 数字卫星通信设备010905 数字微波通信设备010906 高次群光纤通信设备010907 通信雷达设备010908 高性能传真机、无绳电话机、电子信箱010909 多媒体通信终端010910 无线与有线混合网通讯设备010911 综合业务数字网通讯设备010912 网络系统互联及集成技术产品010913 网络数据安全技术产品010914 网管技术产品02 生物、医药技术0201 农林牧渔。

020101 应用基因工程、细胞工程及其他高新技术培育的优良农林牧渔新品种020102 新型兽用疫苗020103 新型农用基因工程产品020104 新型农用检测、诊断试剂020105 新型农作物生长及病虫害防治产品020106 新型兽用、水产品用生长及病虫害防治产品020107 新型高效生物饲料及添加剂0202 医药卫生020201 基因工程药物020202 基因工程疫苗及新型疫苗020203 单克隆抗体偶合类药物020204 医用单抗诊断试剂年试剂盒020205 酶诊断试剂及酶用试剂盒020206 DNA探针与基因诊断制剂020207 活性蛋白与多肽020208 医用药用酶020209 微生物次生代谢产物(氨基酸、抗生素等)020210 药用动植物细胞工程产品020211 各类新型小分子药物020212 新型化学合成、半合成药物020213 采用现代制药技术制取新型中药及制剂020214 新型生物保健产品020215 海洋生物制取的药物和有用物质0203 轻工食品020301 新型、高效工业用酶制剂020302 发酵法生产氨基酸020303 新型有机酪020304 微生物多糖及搪酪020305 天然色素及高档香精香料020306 新型、高档食品添加剂020307 新型活性微生物及制品020308 淀粉糖及其衍生物0204 其它生物技术产品020401 生物化工新产品020402 环境治理用生物技术及制品030403 高效分离纯化介质020404 生物技术研究用新型试剂020405 生物技术提取稀有矿物质020406 标准实验动物020407 新型生物、医药培养、制取设备03 新材料0301 金属材料030101 高纯金属材料030102 超细金属材料030103 新型金属箔材及异型材030104 非晶、微晶合金030105 形状记忆合金030106 大直径半导体030107 新型电子材料030108 超导材料030109 储能材料030110 磁性材料030111 稀有金属及稀土材料030112 高性能特种合金材料030113 金属纤维及微孔材料030114 触媒材料030115 表面改性金属材料030116 生物医学用金属材料030117 贵金属材料030118 特种粉末及粉末冶金制品0302 无机非金属材料030201 高纯超细陶瓷粉体材料030202 无机电子材料030203 高性能功能陶瓷、结构陶瓷030204 高性能陶瓷纤维、玻璃纤淮030205 生物医学用无机非金属材料030206 金刚石薄膜030207 超硬材料030208 人工晶体030209 特种玻璃030210 光学纤维030211 特种石墨制品030212 特种密封、摩擦材料030213 新型建筑材料030214 特种涂料、填料030215 高效过滤材料030216 高性能绝缘、隔热材料0303 有机高分子材料及制品030301 新型工程塑料及塑料合金030302 功能高分子材料030303 有机硅及氟系材料030304 特种合成纤维030305 特种橡胶及密封阻尼材料030306 液晶材料030307 染整、造纸、皮革、石化、日化用精细化工品030308 有机涂料和胶粘剂030309 医药、兽药、农药中间体及产品030310 有机分离膜030311 生物医学用高分子材料030312 有机光电子材料030313 改性高分子材料0304 复合材料030401 金属基复合材料及制品030402 树脂基复合材料及制品030403 陶瓷基复合材料及制品030404 复合材料用增强剂04 光机电一体化0401 先进制造技术设备040101 工业机器人产品040102 柔性制造单元(FMC)、柔性制造系统(FMs)、计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)应用开发产品040103 变频凋速装置、伺服控制系统及中高档数控系统040104 新型数显装置040105 高性能数控机床、加工中心040106 精密成型加工技术产品040107 高性能材料表面处理及改性设备040108 新型的激光加工设备0402 机电一体化机械设备040201 机电一体化的纺织、塑料、印刷、包装、烟草、食品等轻工机械设备040202 机电一体化的工程、矿山、冶金等机械设备040203 新型的电力、石油、化工设备040204 特种运输车、新型船舶等先进交通运输设备040205 高档家电产品040206 高性能汽车电子装置及汽车关键零部件040207 先进的扫描成像系统0403 机电基础件040301 高性能的机械基础件040302 新型低压、高压电器,新型大功率电源040303 精密模具及新型量具、刃共040304 新型专用泵、阀0404 仪器仪表040401 新型工业自动化仪表040402 高性能分析仪器和信号记录仪器040403 新型测量、计量仪器040404 新型试验机与模拟仪器040405 高精度新型传感器040406 先进摄影器材及缩微系统0405 监控设备及控制系统040501 中高档可编程序控制器040502 集散控制系统、分布式控制系统040503 工业生产过程自动控制系统040504 电力调度与管理自动化系统040505 防火、防爆报警探测器及控制系统040506 防盗报警探测器及控制系统040507 交通运输自动化监测与管理系统040508 新型电视监控系统040509 其它智能化控制器0406 医疗器械040601 射线、超声、红外、热成像、核磁共振等成像诊断设备040602 医用生物化学检测年分析仪器040603 生物电信号检测及临床监护设备040604 射线、超声、激光、电磁波等治疗装置040605 新型中医诊断与治疗仪器040606 其它高技术医疗器械05 新能源、高效节能0501 新能源050101 太阳能高效集热器械及发电设备050102 太阳能电池在应用系统050103 大中型风力发电机050104 液化燃气的存储新型装置050105 新生制氢和贮氖装置050106 新型高能蓄电地050107 地热、海洋能的应用装置050108 其它新型高效发电设备0502 高效节能050201 高效集中供热和热电联产的大、中容量工业锅炉050202 新型流化床工业锅炉050203 工业窑炉的新型燃烧装置050204 新型余热回收装置050205 高效蒸汽管网没备050206 新型节能凤机、水泵、油泵050207 新型高效压缩机050208 节能型空气分离设备050209 节能型空洞器、冷藏柜、高效制冷机050210 新型高效电机凋速装置050211 逆变式电焊机050212 新型高精度可控气氛炉050213 高功率和超高功率大吨位电弧炉050214 低损耗电力变压器050215 照明电子节能产品050216 新型节能型内燃机050217 新型节水设备050218 节能计量仪器仪表年自控装置06 环境保护0601 大气污染防治设备060101 高效能、多功能(除尘、脱硫、脱氮、防爆)除尘器,高效烟道气脱硫及二氧化硫处理回收装置060102 新型工业废气净化回收装置060103 汽车排气净化装置0602 水体污染防治设备060201 城市污水处理设备060202 工业废弃物处理、净化及循坏利用设备0603 固体废弃物处理设备060301 固体废弃物分离、分选和处理设备060302 危险废弃物的安全处理设备060303 城市垃圾的运输和处理设备0604 噪声振动、电磁辐射和放射性污染防治设备0605 环保监测仪器060501 环境大气和气体污染源监测仪器060502 环境水质和污染源水质监测仪器060503 固体废弃物监测仪器060504 噪声振动、电磁辐射和放射线监测仪器07 航空航天0701 航空器070101 客机、运输机070102 直升飞机070103 轻型、趁轻型飞机070104 无机械推进器的航空器(包括滑翔机)0702 航空机械设备及地面装置070201 航空发动机070202 机上导航设备070203 机上控制设备070204 地面导航设备070205 地面飞行训练装置070206 航空仪表070207 生命保障系统0703 运载火箭070301 运载火箭产品070302 运载火箭结构系统及产品070303 运载火箭动力装置、动力系统及产品070304 运载火箭控制系统及产品070305 运载火箭能源系统070306 运载火箭测试设备、试验设备070307 地面测控与接收设备070308 发射与控制设备0704 应用卫星070401 各类应用卫星070402 应用卫星结构系统产品070403 应用卫星动力装置、动力系统及产品070404 应用卫星控制系统及产品070405 应用卫星能源系统及产品070406 应用卫星温控系统共产品070407 应用卫星测试设备、试验设备070408 应用卫星地面测控与接收设备070409 卫星探测系统070410 卫星云图接收设备07041I GPS卫星导航仪070412 遥感设备070413 遥感图像产品0705 探测火箭及其发射装置0706 其他航空航天产品070601 热气球070602 充气飞艇070603 港口雷达070604 测风雷达08 地球、空间及海洋工程0801 能源、矿产资源的勘探080101 找油、找矿设备080102 微生物选矿设备080103 贵重金属勘探设备080104 地下水、热和其他能源、资源勘探设备0802 固体地球观测设备080201 物化探新仪器080202 地震波、电磁波层析成象设备0803 大气海洋观测实验仪器080301 大气遥感、水声遥测仪器086302 新型海洋大气传感器0804 空间环境要素探测设备0805 大型工程、海底设施基础稳定性勘探监测设备080501 工程地球物理勘探设备080502 海底设备防腐设备080503 边坡稳定性监测设备09 核应用技术0901 核辐射产品090101 放射源及生产装置090102 中子、电子、及辐照装置090103 核防护材料及装置090104 离子源090105 核辐照改性产品0902 同位素及应用产品090201 同位素产品及制品090202 同位素分离装置090203 同位素检测装置090204 同位素生产装置090205 同位素标记药物(化合物)0903 核材料090101 铀及其转化物(指天然铀和低加浓铀)090102 核燃料元件及组件090103 核燃料生产及临测设备090104 其它核材料0904 核物理、核化学实验仪及设备090401 各类型加速器(含高压倍加器)090402 各类型谱仪(含多道系统)090403 超铀元素提取设备0905 核电子产品090501 离子及射线检测、分析仪器090502 地质勘察及探矿核仪器(含测井核仪器)090503 国土资源普查(含地下水探测)核仪器090504 其它核仪器090505 核探测元器件0906 核反应堆及其配套产品09O601 重水试验反应堆及配套产品090602 微型核反应堆及配套产品090603 脉冲反应堆及配套产品090604 其它试验反应堆及配套产品0907 核能及配套产品090701 压水堆核电站及配套产品090702 低温供电、供热堆核电站及配套产品090703 高温气冷堆及配套产品090704 块中子增殖及配套产品090705 受控核聚变装置及配套产品090706 船用动力堆及配套产品090707 空间核反应堆090708 核电池注:此目录今后将根据科技发展和实际使用需要进行修订。