中图版七年级地理上册--降水的变化教学设计

- 格式:docx

- 大小:24.78 KB

- 文档页数:10

第三章第三节降水和降水的分布教学目标知识目标1.能举例说出降水与人类生产和生活的关系。

2.初步学会阅读世界年平均降水量分布图,说出世界降水分布的差异。

3.使用降水资料,绘制降水柱状图,并读图说明降水变化的规律。

能力目标1.培养学生读图、绘图、析图能力,判断能力及主动探究能力。

2.通过授课使学生懂得及理解降水的多少对人类活动的影响和关系。

3.通过活动设计,让学生通过动脑、动手、学会阅读和绘制水柱图。

德育目标:通过本节课的教学,使学生懂得世界各地区降水的分布,更好地利用降水的规律为人类的生产和生活服务。

教学重点1.降水有多种形式,但重点认识降雨。

2.降水柱状图的阅读和绘制。

3.世界降水量分布图的阅读。

教学难点:通过读图、绘图、阅读,使学生形成地理的空间概念认识世界降水的时空分布规律。

教学方法:读围观察讨论启发式讲述学生活动探究教具准备:教学挂图相关课件雨量器量杯课时安排:1~2课时教学过程:导入新课:师:同学们想一想,我们现在所处的地区在地球上属于高纬度,还是低纬度地区?一年之中哪几个月降水多?哪几个月降水少?生:略。

师:同学回答得非常正确。

(同学们鼓掌,烘托课堂的气氛,激活学生的思维)讲授新课:(提问)根据我们的生活经验,想一想,大气降水有哪些形式?生:降水、降雪、冰雹等。

师:不管哪一种形式的降水,总之在大气中一定要含有水汽。

那么大气中的水汽是从哪儿来呢?(想一想,可以同桌讨论一下)师:同学们知道湿衣服晾在室外,过一段时间就干了,那么衣服中的水分到哪去了呢?(蒸气后变成了水汽发进入大气中)海洋、河流、湖泊以及土壤和植物等在太阳照射下,蒸发或蒸腾的水汽,进入到大气中,这就是大气中水汽的主要来源。

板书:一、降水与生活1.降水:(1)什么是降水?(2)降水是怎么样形成的?(3)降水对人类生产和生活的影响?师:降水降落到地面后,怎样知道降水的多少呢?板书:三、降水量的测定老师引导学生学习课本第54页。

然后指导学生认识雨量器和量坏。

《降水的变化与分布》教学设计教学目标:1.理解降水的定义和分类;2.了解降水的变化与分布的主要影响因素;3.掌握降水的测量方法和分布规律;4.能够分析降水变化对人类生产和生活的影响。

教学内容:1.降水的定义和分类;2.降水的主要影响因素;3.降水的测量方法;4.降水的分布规律;5.降水对人类生产和生活的影响。

教学过程:一、导入(10分钟)1.出示一幅有关降水的图片,引发学生对降水的思考,让学生讨论降水是什么,它对人类有哪些影响。

2.学生讨论之后,教师简要介绍降水的定义,并提出与之相关的问题,如降水的分类,降水的变化与分布等。

二、降水的定义和分类(20分钟)1.授课内容:降水是大气中的水分凝结成为水滴或冰晶而从云中下降到地面的现象。

根据降水的形式和成因,可以将降水分为雨、雪、雾和露等不同类型。

2.教师通过多媒体展示不同类型的降水形态的图片,并与学生讨论它们的特点和区别。

三、降水的主要影响因素(30分钟)1.授课内容:降水的变化与分布主要受到地形、气候和天气系统等因素的影响。

地形会影响降水的分布,如大陆地形上升处常有降水增多的地方,而山脉背风处则容易形成干旱带;气候会影响降水的变化,如赤道地区降水较多,而两极地区较少;天气系统也会影响降水的分布,如低气压系统中心通常是降水最频繁的地方。

2.教师通过图表和实例解释降水变化与分布的主要影响因素,并与学生一起分析和讨论其中的规律和原因。

四、降水的测量方法(20分钟)1.授课内容:降水的测量方法主要有雨量计、雨量图、降水重量计等。

雨量计是一种常用的测量降水的工具,它能够记录单位面积上降水的毫米数。

2.教师通过图片和实物展示不同类型的降水测量工具,并讲解其使用方法和注意事项。

五、降水的分布规律(20分钟)1.授课内容:降水的分布规律与气候和地理位置密切相关。

一般来说,赤道地区降水较多,两极地区降水较少,而中纬度地区则呈现不稳定的分布规律。

2.教师通过地图和图表展示不同地区降水量的分布情况,并引导学生分析和总结其中的规律。

中图版地理七年级上册《第二节气温和降水》教学设计3一. 教材分析《地理》七年级上册第二节“气温和降水”是地理学科中的重要内容,对于学生了解自然环境、把握气候变化具有重要意义。

本节课主要介绍气温和降水的概念、分布规律以及影响因素。

教材通过生动的图片、图表和文字,帮助学生直观地理解气温和降水的特点及其在地理环境中的作用。

二. 学情分析七年级的学生已具备一定的地理基础知识,对自然环境有一定的认识。

但气温和降水这两个概念较为抽象,需要通过具体实例和图表来帮助学生理解。

此外,学生对于气温和降水的分布规律及其影响因素可能较为陌生,需要在教学中逐步引导。

三. 教学目标1.知识与技能:(1)理解气温和降水的概念及其单位;(2)掌握气温和降水的分布规律;(3)了解影响气温和降水的因素。

2.过程与方法:(1)通过观察图表,分析气温和降水的分布特点;(2)运用实例,探讨影响气温和降水的因素;(3)学会运用气温和降水知识解释实际问题。

3.情感态度价值观:(1)培养学生对自然环境的关爱;(2)培养学生学会运用地理知识服务生活。

四. 教学重难点1.重点:气温和降水的分布规律及其影响因素。

2.难点:气温和降水的分布规律及其影响因素的综合运用。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、图表和实例,创设情境,引导学生直观地理解气温和降水;2.案例分析法:选取典型实例,分析影响气温和降水的因素;3.小组合作学习:引导学生分组讨论,培养团队协作能力;4.互动式教学:教师提问,学生回答,激发学生思考。

六. 教学准备1.教材:《地理》七年级上册;2.课件:气温和降水的图片、图表、实例;3.视频资料:有关气温和降水的现象;4.练习题:针对本节课内容的练习题。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示气温和降水的图片,引导学生关注自然环境中的气温和降水现象,激发学生学习兴趣。

2.呈现(10分钟)(1)介绍气温和降水的概念及其单位;(2)展示气温和降水的分布规律;(3)分析影响气温和降水的因素。

《降水的变化与分布》教学设计学习目标:1.了解常见的降水形式和降水的不同等级。

2.学会运用降水量资料,绘制降水量柱状图,并说出降水量随时间的变化特点。

3.初步学会阅读世界年降水量分布图,归纳世界降水分布特点。

教学过程环节1:降水的变化(课本58-59页)1.降水(1)概念:是指从大气中降落的、、等,主要形式是。

(2)降雨等级:根据的多少,气象部门把降雨分为小雨、中雨、大雨、暴雨等不同级别。

(3)降水量的测量:测量降水量的基本仪器是,降水量的单位是。

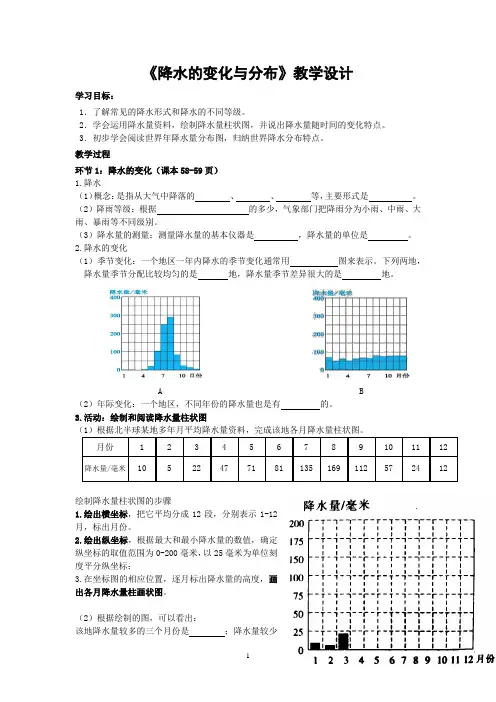

2.降水的变化(1)季节变化:一个地区一年内降水的季节变化通常用图来表示。

下列两地,降水量季节分配比较均匀的是地,降水量季节差异很大的是地。

A B(2)年际变化:一个地区,不同年份的降水量也是有的。

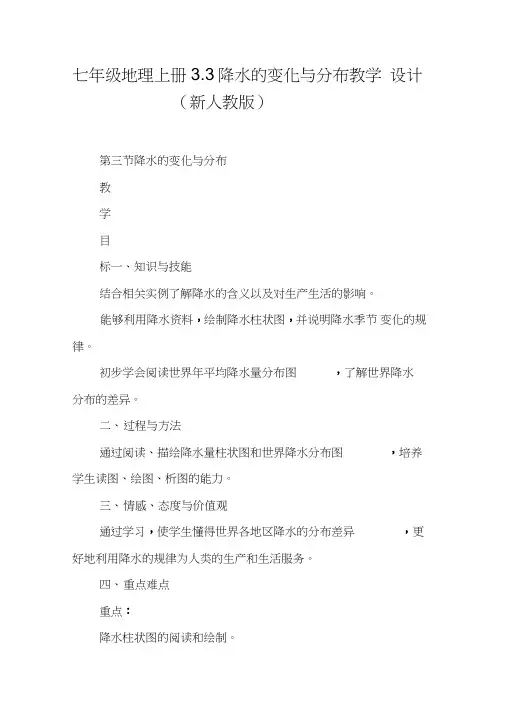

3.活动:绘制和阅读降水量柱状图(1)根据北半球某地多年月平均降水量资料,完成该地各月降水量柱状图。

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 降水量/毫米10 5 22 47 71 81 135 169 112 57 24 12绘制降水量柱状图的步骤1.绘出横坐标,把它平均分成12段,分别表示1-12月,标出月份。

2.绘出纵坐标,根据最大和最小降水量的数值,确定纵坐标的取值范围为0-200毫米,以25毫米为单位刻度平分纵坐标;3.在坐标图的相应位置,逐月标出降水量的高度,画出各月降水量柱画状图。

(2)根据绘制的图,可以看出:该地降水量较多的三个月份是;降水量较少的三个月份是;年降水量大约是毫米;降水季节变化的特点是。

4.说出图中北半球各地降水的特点。

.环节2:降水的分布(课本60-61页)1.把降水量相同的各点连成的线称为等降水量线。

世界各地降水量的分布状况,通常用图来表示。

2.世界降水的分布规律小组合作探究以下问题,总结世界降水分布规律:(1)赤道附近地区各地的年降水量大多在毫米以上,两极地区的年降水量大多在毫米以下。

(2)南、北回归线附近,大陆东岸的年降水量大约是毫米以上,大陆西岸的年降水量大约是毫米以下。

七年级地理上册3.3降水的变化与分布教学设计(新人教版)第三节降水的变化与分布教学目标一、知识与技能结合相关实例了解降水的含义以及对生产生活的影响。

能够利用降水资料,绘制降水柱状图,并说明降水季节变化的规律。

初步学会阅读世界年平均降水量分布图,了解世界降水分布的差异。

二、过程与方法通过阅读、描绘降水量柱状图和世界降水分布图,培养学生读图、绘图、析图的能力。

三、情感、态度与价值观通过学习,使学生懂得世界各地区降水的分布差异,更好地利用降水的规律为人类的生产和生活服务。

四、重点难点重点:降水柱状图的阅读和绘制。

世界降水量分布图的阅读。

难点:通过读图、绘图、析图,使学生形成地理的空间概念,理解世界降水的时空分布规律。

教学过程新导入师:同学们想一想,我们现在所处的地区在地球上属于高纬度,还是低纬度地区?一年之中哪几个月降水多?哪几个月降水少?生:略。

师:同学们回答得非常正确。

,今天我们就来具体学习世界降水的变化与分布。

自主学习一、降水的变化阅读教材P58〜59图文材料,说出降水的含义及形式。

答案:从大气中降落的雨、雪、冰雹等,统称为降水,其主要形式是降雨。

降水的季节变化用什么表示,世界各地的降水季节变化有什么不同答案:通常用各月降水量柱状图来表示一个地区一年内降水的季节变化。

不同地区年降水量的季节分配不同:有的地区降水量的季节分配比较均匀;有的地区降水量的季节差异很大。

二、降水的分布阅读教材P60〜61及图3.24,分析世界年降水量分布的一般规律。

赤道附近地区降水多,两极地区降水少。

南、北回归线两侧,大陆西岸降水少,大陆东岸降水多。

中纬度沿海地区降水多,内陆地区降水少。

世界雨极是乞拉朋齐,干极是阿塔卡马沙漠。

合作探究探究活动降水的变化与分布绘制降水量柱状图。

结合济南市多年月平均降水资料,绘制各月降水量柱状图,并完成后面的任务。

济南市多年月平均降水量资料时间123456789101112降水量 3.07.48.619.433.177.819221257246.62.6 教过程合作探究绘制降水量柱状图的步骤;绘出横坐标,将其平均分成12段,并标上月份。

降水和降水的变化教学设计

⏹学习目标

⏹内容分析

气候是组成自然环境的重要要素,而降水又是组成气候的一个重要要素,而且降水与人们的生产、生活都有十分密切的关系。

因此,本节不仅是学习第三节天气与气候的重要基础,也是学习本章甚至整个中国地理的基础。

对于降水,本节主要讲述了我国降水的时间和空间变化、降水量柱状图的绘制两方面的知识。

对于降水量柱状图的绘制,由于在小学数学中已有涉及,故学习难度变小。

本节重点是:

1.我国降水的地区分布和季节分配特点;

2.降水量柱状图的绘制。

本节难点是:等降水量线的判读。

⏹教学过程:

一、学生阅读课本,完成教辅的”自主预习“。

二、学生观看短视频,说出视频所反映的自然现象,并根据自己的生活经验,说一说这种自然现象对我们的生活和生产的影响。

三、教师引导学生思解降水的概念和降水的测定

四、读图引导学生了解降水的时间变化和空间变化

学生活动:

学生小组活动:观察图片,讨论分析新疆适合制作葡萄干的自然条件有哪些?我们当地能否这样?为什么?

结合下图,引导学生理解等降水量线。

学生活动:读图P,回答下列问题,了解我国降水的空间分布规律。

五、课后练习。

第三节降水的变化与分布教学目标1. 能够通过阅读世界年降水量分布图,归纳世界降水分布特点。

2. 能够运用降水材料,绘制降水量柱状图,说出降水量随时间变化的特点。

3. 通过活动发展学生的观察能力、动手操作能力、实践能力,发展学生的创新意识和合作意识,使学会从不同角度寻找解决问题的多种思路和方法。

教学重点1. 学会阅读降水量分布图。

深刻理解降水形成的两个基本条件,掌握降水的三种基本类型。

2. 能够依据降水量的数字资料绘制出月降水量柱状图。

3. 通过阅读降水量分布图,能够说出世界年平均降水量的分布规律。

教学难点1.降水柱状图的阅读和绘制。

2.世界降水量分布图的阅读。

课时安排2课时。

第1课时教学内容降水的变化。

教学目标1. 能够运用降水材料,绘制降水量柱状图,说出降水量随时间变化的特点。

2. 通过活动发展学生的观察能力、动手操作能力、实践能力,发展学生的创新意识和合作意识,使学会从不同角度寻找解决问题的多种思路和方法。

教学重点1. 深刻理解降水形成的两个基本条件,掌握降水的三种基本类型。

2. 能够依据降水量的数字资料绘制出月降水量柱状图。

教学难点降水量柱状图的阅读和绘制。

教学准备1. 用雨量器和量杯观测近期的一次降雨或降雪,并记录降水量。

2. 教师搜集:某地多年月平均降水量数据资料、阅读资料“一场春雨一场暖,一场秋雨一场寒”。

3. 童谣《小松树,快长大》磁带与录音机。

4. 教师和学生共同搜集:我国传统的居民房屋建筑形式中的平顶房、尖顶房、大土楼、竹楼、高架屋、窑洞等的照片或图片。

教学过程一、导入新课听童谣《小松树,快长大》:“小松树,快长大,绿树叶,发新芽,阳光雨露哺育它,快快长大,快快长大!”优美的音乐告诉我们:小松树的长大,必需的自然条件是阳光、雨露(及肥沃的土壤等)。

雨露是从哪里来的,它们是怎样形成的?对人类生活和生产有哪些影响?二、新课教学1. 降水的概念活动1:在日常生活中,我们经常会遇到各种各样的现象,请同学们讨论并解释:在烈日炎炎的夏季,如果我们把洗干净的湿衣服晾在阳台外面,过不了多会儿,衣服就干了,这是怎么回事?归纳:衣服上的水分不断蒸发成为水汽,进入大气中。

第三章复杂多样的自然环境第二节气温和降水第二课时:降水和干湿地区教学目标:知识目标:1、知道我国降水在时间和空间上的分布特点。

2、理解我国干湿区的分布及特点。

能力目标:1、初步学会分析降水特点的形成原因。

2、能读懂并绘制降水量柱状图。

德育目标:1、结合生活感受理解降水现象,培养学习地理的兴趣。

2、使学生懂得因地制宜、合理利用资源,使人和环境相互协调发展。

学情分析:气候是组成自然环境的重要因素。

降水对人们的生产、生活都有十分密切的关系。

对于气候的基本要素之一——降水,课本主要讲述了我国降水的时间和空间变化、降水量柱状图的绘制与判读两方面的知识。

教学重点:我国降水的分布特点。

教学难点:1、干湿地区与人们的生产和生活的关系。

2、有关气候图的分析判读。

教学方法:读图分析、观察对比等为主的教学方法。

教具准备:教学课件、有关地图、视频文件等。

课时安排:一课时教学过程:复习回顾:上节课,我们了解了我国南北气温的差异,搞清了我国冬夏气温的分布特点及温度带的划分与分布。

现在我们一起来回顾一下。

(点击鼠标,展示片1、2的内容)气温的时间变化分为两种:1、日变化——一般来说,在一天当中,陆地气温最高值出现在午后2点左右,最低值出现在日出前后。

2、年变化——在一年中,北半球陆地月平均最低气温在1月,月平均最高气温出现在7月。

气温的空间变化为:冬季自南向北逐渐递减,南北温差大;夏季除青藏高原外,全国普遍高温,温差不大。

根据各地热量状况的总体差异,将我国划分为五个温度带:热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带。

过渡:回顾完了上节课,下面我们再来看看我国降水的差异以及东西干湿区的分布。

(点击片3)第二课时降水的变化和干湿区(板书)导入新课:先来看一段视频。

(播放降水视频)从片段中我们知道降雪和降雨对人们的生产生活产生了很大的影响,那么接下来我们共同学习降水的变化,以利于更好的安排我们的活动。

讲授新课:(板书)一、降水(点击片4)1、解释降水:(依次点击降雨,降雪,冰雹,霜降,露水和雾,找学生认出它们是什么)降水指的是从大气中降落到地面的固态或液态的水,包括有降雨,降雪,冰雹,霜降,露水和雾等等,但是我们计算降水量的时候,一般只计算降雨,降雪,冰雹等。

中图版地理七年级上册《第二节气温和降水》教学设计一. 教材分析《中图版地理七年级上册》第二节《气温和降水》主要介绍了气温和降水的概念、测量方式、分布规律以及其对生活和环境的影响。

本节内容是地理学科的基础知识,对于学生理解地球气候系统和地理环境有着重要的意义。

教材通过生动的图片、图表和案例,帮助学生直观地认识气温和降水的特点,提高学生运用地理知识分析问题的能力。

二. 学情分析七年级的学生已具备一定的地理基础知识,对于气候和环境有一定的认识。

但气温和降水这两个概念较为抽象,需要通过具体的案例和实践活动,帮助学生深入理解。

此外,学生对于气温和降水的测量方式、分布规律等知识点较为陌生,需要在教学中进行重点讲解和操练。

三. 教学目标1.知识与技能:理解气温和降水的概念,掌握气温和降水的测量方式,了解世界气温和降水的分布规律,学会运用气温和降水数据进行分析。

2.过程与方法:通过观察、调查、分析等方法,培养学生的实践操作能力,提高学生运用地理知识解决实际问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对地理环境的兴趣和好奇心,增强学生的环保意识,使学生认识到地理知识在生活中的重要性。

四. 教学重难点1.气温和降水的概念及其测量方式。

2.世界气温和降水的分布规律。

3.运用气温和降水数据进行分析。

五. 教学方法1.案例分析法:通过生动的案例,让学生直观地认识气温和降水的特点。

2.实践活动法:引导学生参与气温和降水的测量、调查等实践活动,提高学生的实践操作能力。

3.小组讨论法:分组讨论气温和降水的分布规律,培养学生的合作意识和团队精神。

4.引导发现法:教师引导学生发现气温和降水的关系,激发学生的思考。

六. 教学准备1.准备相关案例和图片,制作PPT。

2.准备气温和降水测量工具,如温度计、雨量计等。

3.准备相关调查问卷,引导学生进行实地调查。

4.准备拓展资料,如世界气温和降水分布图等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用PPT展示地球气候多样性图片,引导学生思考气候对生活和环境的影响,引出本节主题《气温和降水》。

降水的变化与分布

第1课时

【教学目标】

1.结合生活实际说出降水的主要形式;知道降雨的等级及其划分依据。

2.通过雨量器的使用,知道降水数据的获取途径和方法;能够运用降水资料规范地绘制出降水柱状图。

3.运用降水量统计数据或降水量柱状图,使用规范的地理语言说出某地降水的季节变化特点。

【教学重点】

运用降水量资料绘制降水量柱状图,并归纳降水的季节变化特点。

【教学难点】

使用规范的地理语言说出某地降水的季节变化特点。

【教学方法】

探究法、图表分析法、问题教学法等。

【教学准备】

多媒体课件、雨量器、学生用降水量绘制资料等。

【教学流程图】

【教学过程】

有什么分布规律呢?让我们下一节课继续探讨降水在空间分布上的差异。

请同学们和我一起回顾总结这一节课学习的主要内容。

我们首先了解了降水的基本概念;降水量的测量:仪器以及单位;降水的季节变化,柱状图的绘制以及柱状图的判读等。

方的降水的季节

变化特点。

设置悬念,激发学

生求知欲。

课堂小结

古人用美好的诗词帮我们记录了大自然各种美妙的现象,而科学的知识可以给予我们一双解读自然的眼睛。

地理学就是在人和自然间谱写美妙诗歌的学科,读懂地理数据,让我们智慧,用好地理规律,让我们通达。

愿每一位走出地理课堂的小达人们,都能用所学更好地生活。

作业

布置

完成本课随堂练习。

板书

设计。

第三章天气与气候第三节降水的变化与分布第三章第三节降水的变化与分布【教学目标】知识与技能1.了解降水的概念、等级和测量方法。

2.能够绘制和阅读降水量柱状图。

3.归纳世界降水的分布规律。

过程与方法运用地理资料,掌握绘图和读图方法。

情感态度与价值观培养学生运用地理知识解决实际问题的能力;培养学生热爱自然,热爱家乡的情感。

【重点与难点】降水量柱状图的阅读和绘制;世界降水分布规律。

【教学方法】绘图、读图、析图、小组合作学习【课时安排】1课时【教学过程】学情分析初中生好动、好奇、好表现,结合学生这些特点,可以充分结合学生的生活经验、图表等直观材料,并补充部分材料,引发学生的兴趣,使他们的注意力始终集中在课堂上;另一方面要创造条件和机会,让学生发表见解,相互交流。

发挥学生学习的主动性,让他们心有所想,言有所表,学有所得,增强对学习的兴趣,加深对生活的思考。

效果分析《降水的变化与分布》这节教材主要讲述降水的变化与分布两个方面的内容。

降水的分布主要介绍世界降水量的水平分布状况。

降水的变化是从降水的年内变化和年际变化两个方面讲述。

读图和绘图能力的培养是贯穿其中的能力培养线索。

根据本节课的教学目标,我把绘制“降水量柱状图”这一环节设计成小组互助合作,共同完成降水量柱状图的绘制,同时给不同的小组准备不同的降水资料,使最后呈现的降水量柱状图是多种类型的(全年多雨型、全年少雨型、全年湿润型、冬季多雨型、夏季多雨型)。

让学生轻松、愉快地在“玩”中学,既动手又动脑,成为了课堂的主角,达到了预先设计的教学效果。

1.教学目标明确,在教学过程中环环相扣,学生学习效果好。

2.课堂气氛活跃,充分体现学生的主体地位,师生双边活动充分、高效。

3.利用多媒体进行教学,增加了课容量,增强了学生的感性认识。

4.本节课充分发挥了多媒体教学的优点,课件制作精美、清晰,吸引学生的注意力。

5.教师语言生动有趣,感染力强,充分调动学生学习的积极性,激发学生探究新知的热情。

降水的变化和分布》教案

四、课堂小结

五、巩固练习

2.南、北回归线两侧,大陆东岸降水多,大陆西岸

降水少。

3.在温带,沿海地区降水多,内陆地区降水少。

5.学生回忆影响世界各地气温的分布,有很大差别的因素

有哪些?(纬度、海陆、地形)同样,使世界各地,有的

地方降水多,有的地方降水少,也是受纬度位置和海陆位

置因素影响的结果,除此之外,还受地形的影响。

6.多媒体演示地形对降水的影响。

(2)画面显示暖湿气流,并沿坡爬升,闪现云层、降雨。

(3)让1名学生上讲台指图说明:哪是迎风坡?降水多还

是少?(多)哪是背风坡?降水多还是少?(少)大家评

判补充,使学生认识迎风坡和背风坡及其与降水多少的关

系。

教师并给学生说明乞拉朋齐在喜马拉雅山的南坡(印

度境内),位于迎风坡,因而降水很多,被称为世界“雨极”。

板书 4.迎风坡降水多,背风坡降水少

【活动】学生思考世界雨极和世界干极形成的原因?

[课堂小结]

多媒体展示本节知识要点与检测。

组的讨论结果。

重点内容,加强强调

多媒体演示

边检测,边质疑,边归

纳知识要点。

板书设计

教学反思

围绕教学方式、学习方式、课程资源的开发与利用、成功与不足……进行反思

这节课我们共同学习了降水的变化与分布,学了降水的定义、主要形式和测量方法,学了怎么绘制和阅读降水量柱状图,总结了世界降水类型,通过阅读世界年降水量图总结出了世界降水的分布规律,降水一节的降水量的柱状图以及不同柱状图的相关分析,加强。

气温和降水 - 中图版七年级地理上册(王民主编)教案一、教学目标1.理解气温和降水的概念和作用;2.了解气温和降水影响人们生产和生活的方式;3.掌握气温、降水的测量方法和相关单位,能够进行简单的数据分析;4.深入了解气候变化和全球气候问题。

二、教学内容1.气温的定义和测量方法;2.气温变化的原因和作用;3.降水的定义和测量方法;4.降水的类型及对人们生产、生活的影响;5.全球气候问题及应对措施。

三、教学方法1.讲授法:通过讲解课文,介绍相关知识点和案例;2.实验法:通过温度计、雨量计等设备进行实验,让学生亲身感受和了解;3.探究法:通过小组讨论、调查研究等方式探究气温、降水对本地区的影响;4.案例分析法:通过现实案例分析全球气候问题及应对措施。

四、教学重点与难点1.教学重点:气温和降水的测量方法和相关单位,降水对人们生产、生活的影响;2.教学难点:全球气候问题及应对措施。

五、教学过程1. 气温的概念和测量方法(30分钟)1.讲解气温的概念和测量方法;2.实验:使用温度计进行气温测量。

2. 气温变化的原因和作用(30分钟)1.通过讲解课文,了解气温变化的原因和作用;2.探究气温对生活和农业生产的影响。

3. 降水的概念和测量方法(30分钟)1.讲解降水的概念和测量方法;2.实验:使用雨量计进行降水测量。

4. 降水的类型及对人们生产、生活的影响(30分钟)1.通过讲解课文,了解降水的类型和对人们生产、生活的影响;2.探究降水对当地生活的影响。

5. 全球气候问题与应对措施(30分钟)1.通过案例分析,了解全球气候问题及应对措施;2.学生小组分角色讨论气候问题,并提出应对措施。

六、教学评价1.对气温、降水测量和相关单位有基本了解;2.掌握气候变化的原因和作用;3.知道降水对人们生产、生活的影响;4.了解全球气候问题及应对措施。

中图版地理七年级上册《第二节气温和降水》教学设计1一. 教材分析《地理》七年级上册第二节“气温和降水”是学生在学习了地球和地图基础知识、世界地理概况之后,进一步了解气温和降水的分布规律及其对生产、生活的影响。

本节内容是地理学科中的重要知识点,对于学生形成地理观念、理解地理现象具有重要意义。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对地球和地图有了初步的认识。

但气温和降水的概念、分布规律及其影响因素较为抽象,需要通过实例、图示等多种教学手段帮助学生理解和掌握。

三. 教学目标1.知识与技能:理解气温和降水的概念,掌握世界气温和降水的分布规律,了解气温和降水对生产、生活的影响。

2.过程与方法:通过观察、分析、讨论等方法,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度价值观:培养学生对地理学科的兴趣,增强学生关爱地球、保护环境的意识。

四. 教学重难点1.重点:气温和降水的分布规律及其对生产、生活的影响。

2.难点:气温和降水分布规律的形成原因。

五. 教学方法1.情境教学法:通过实例、图示等引导学生直观地理解气温和降水的概念及分布规律。

2.问题驱动法:设置问题引导学生思考,激发学生探究欲望,培养学生解决问题的能力。

3.合作学习法:分组讨论、分享,提高学生交流、合作能力。

六. 教学准备1.教学课件:制作包含图片、图表、动画等多媒体课件,生动展示气温和降水的分布规律。

2.教学素材:收集有关气温和降水的实例、案例,以便进行教学分析。

3.教学设备:投影仪、电脑、黑板等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示地球上的气温和降水分布图,引导学生关注气温和降水在世界范围内的差异。

2.呈现(10分钟)介绍气温和降水的概念,利用实例、图示等展示气温和降水的分布规律。

在此过程中,引导学生思考气温和降水分布规律的形成原因。

3.操练(15分钟)分组讨论:让学生根据所学内容,分析某一地区的气温和降水特点,分享自己的发现。

七年级地理上册:降水的变化与分布教案教学目标:1.会读世界年降水量分布图,归纳世界降水分布特点好较好一般2. 运用降水资料,绘制降水柱状图,说出降水量随时间的变化特点好较好一般一.预习·导学(相信自己我能行)(先认真、快速阅读课本,之后完成教学案,相信一定有很好的收获)1.什么是降水?(标书)2.降水的主要形式是?3.根据单位时间内降雨量的多少,气象部门把降雨划分为哪几个不同等级?(标书)4.通常用____________ 来表示一个地方一年内降水的季节变化。

5.通常用来表示降水量的分布情况?6.同一条等降水量线上,各点的降水量有什么特点?7.世界年降水量分布的一般规律是?(标书)二.师生互动·合作探究活动一:参照P59 表格的相关数据,绘制图3.23某地降水量柱状图。

活动二:右图表示北半球某地年降水量的月份分配,读图回答下列问题(1)该地哪两个月份降水较多?(提示:通常把月降水总量超过100mm,认为是降水较多的月份)(2)该地哪几个月份降水较少?(3) 说明该地降水的季节变化活动三:结合P60图3.24,判读世界年降水量分布图,并回答P61活动题1-3题 三.课堂小结1.降水的主要形式: 2.降水量柱状图绘制方法: 3.世界年降水量的分布规律:4.降水量的影响因素:四.巩固·训练 1.“风调雨顺,五谷丰登”反映了( )A.降水与气温的关系B.降水与农业的关系C.降水与工业的关系D.降水与商业的关系2.下列现象属于降水主要形式的是:( )A .雾 B.降雨 C.冰雹 D.露水3.读A 、B 两地月平均气温和降水量柱状图,回答(1)-(2)题。

(1)A 地的气温特点是:( )1)2)3)1) 2) 3) 1) 2)A. 中年高温B.夏季高温C.四级如春D.终年严寒(2)B地降水量最多的月份是:()A.4月B.6月C.8月D.12月4.读下图,完成(1)-(5)题:(1)赤道附近年降水量大多在毫米以上。