高考诗歌专题诗歌鉴赏

- 格式:ppt

- 大小:1.06 MB

- 文档页数:8

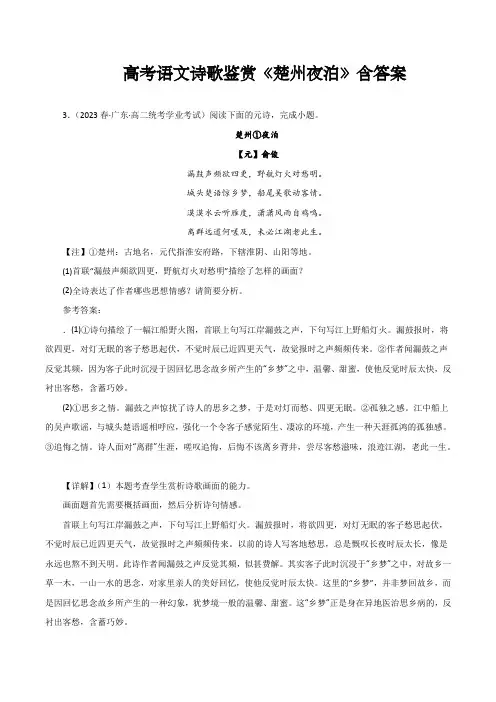

高考语文诗歌鉴赏《楚州夜泊》含答案3.(2023春·广东·高二统考学业考试)阅读下面的元诗,完成小题。

楚州①夜泊【元】俞俊漏鼓声频欲四更,野航灯火对愁明。

城头楚语惊乡梦,船尾吴歌动客情。

漠漠水云听雁度,潇潇风雨自鸡鸣。

离群远道何嗟及,未必江湖老此生。

【注】①楚州:古地名,元代指淮安府路,下辖淮阴、山阳等地。

(1)首联“漏鼓声频欲四更,野航灯火对愁明”描绘了怎样的画面?(2)全诗表达了作者哪些思想情感?请简要分析。

参考答案:.(1)①诗句描绘了一幅江船野火图,首联上句写江岸漏鼓之声,下句写江上野船灯火。

漏鼓报时,将欲四更,对灯无眠的客子愁思起伏,不觉时辰已近四更天气,故觉报时之声频频传来。

②作者闻漏鼓之声反觉其频,因为客子此时沉浸于因回忆思念故乡所产生的“乡梦”之中,温馨、甜蜜,使他反觉时辰太快,反衬出客愁,含蓄巧妙。

(2)①思乡之情。

漏鼓之声惊扰了诗人的思乡之梦,于是对灯而愁、四更无眠。

②孤独之感。

江中船上的吴声歌谣,与城头楚语遥相呼应,强化一个令客子感觉陌生、凄凉的环境,产生一种天涯孤鸿的孤独感。

③追悔之情。

诗人面对“离群”生涯,嗟叹追悔,后悔不该离乡背井,尝尽客愁滋味,浪迹江湖,老此一生。

【详解】(1)本题考查学生赏析诗歌画面的能力。

画面题首先需要概括画面,然后分析诗句情感。

首联上句写江岸漏鼓之声,下句写江上野船灯火。

漏鼓报时,将欲四更,对灯无眠的客子愁思起伏,不觉时辰已近四更天气,故觉报时之声频频传来。

以前的诗人写客地愁思,总是慨叹长夜时辰太长,像是永远也熬不到天明。

此诗作者闻漏鼓之声反觉其频,似甚费解。

其实客子此时沉浸于“乡梦”之中,对故乡一草一木,一山一水的思念,对家里亲人的美好回忆,使他反觉时辰太快。

这里的“乡梦”,并非梦回故乡,而是因回忆思念故乡所产生的一种幻象,犹梦境一般的温馨、甜蜜。

这“乡梦”正是身在异地医治思乡病的,反衬出客愁,含蓄巧妙。

(2)本题考查学生鉴赏诗歌情感的能力。

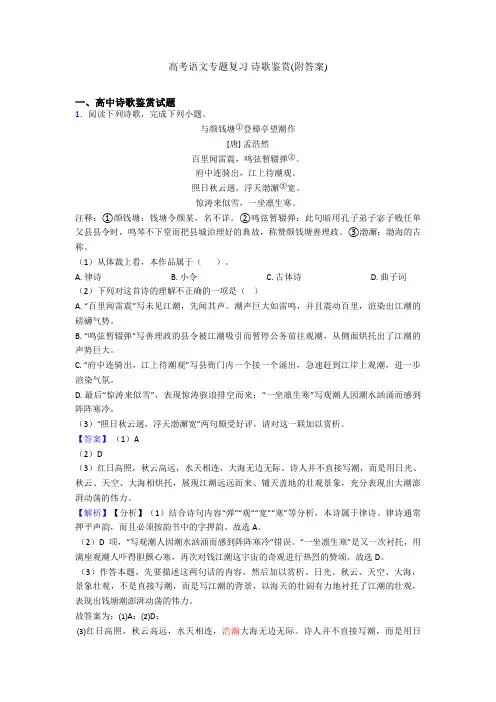

高考语文专题复习诗歌鉴赏(附答案)一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下列诗歌,完成下列小题。

与颜钱塘①登樟亭望潮作[唐] 孟浩然百里闻雷震,鸣弦暂辍弹②。

府中连骑出,江上待潮观。

照日秋云迥,浮天渤澥③宽。

惊涛来似雪,一坐凛生寒。

注释:①颜钱塘:钱塘令颜某,名不详。

②鸣弦暂辍弹:此句暗用孔子弟子宓子贱任单父县县令时,鸣琴不下堂而把县城治理好的典故,称赞颜钱塘善理政。

③渤澥:渤海的古称。

(1)从体裁上看,本作品属于()。

A. 律诗B. 小令C. 古体诗D. 曲子词(2)下列对这首诗的理解不正确的一项是()A. “百里闻雷震”写未见江潮,先闻其声。

潮声巨大如雷鸣,并且震动百里,渲染出江潮的磅礴气势。

B. “鸣弦暂辍弹”写善理政的县令被江潮吸引而暂停公务前往观潮,从侧面烘托出了江潮的声势巨大。

C. “府中连骑出,江上待潮观”写县衙门内一个接一个涌出,急速赶到江岸上观潮,进一步渲染气氛。

D. 最后“惊涛来似雪”,表现惊涛骇浪排空而来;“一坐凛生寒”写观潮人因潮水汹涌而感到阵阵寒冷。

(3)“照日秋云迥,浮天渤澥宽”两句颇受好评,请对这一联加以赏析。

【答案】(1)A(2)D(3)红日高照,秋云高远,水天相连,大海无边无际。

诗人并不直接写潮,而是用日光、秋云、天空、大海相烘托,展现江潮远远而来、铺天盖地的壮观景象,充分表现出大潮澎湃动荡的伟力。

【解析】【分析】(1)结合诗句内容“弹”“观”“宽”“寒”等分析,本诗属于律诗。

律诗通常押平声韵,而且必须按韵书中的字押韵。

故选A。

(2)D项,“写观潮人因潮水汹涌而感到阵阵寒冷”错误。

“一坐凛生寒”是又一次衬托,用满座观潮人吓得胆颤心寒,再次对钱江潮这宇宙的奇观进行热烈的赞颂。

故选D。

(3)作答本题,先要描述这两句话的内容,然后加以赏析。

日光、秋云、天空、大海,景象壮观,不是直接写潮,而是写江潮的背景,以海天的壮阔有力地衬托了江潮的壮观,表现出钱塘潮澎湃动荡的伟力。

故答案为:⑴A;⑵D;⑶红日高照,秋云高远,水天相连,浩瀚大海无边无际。

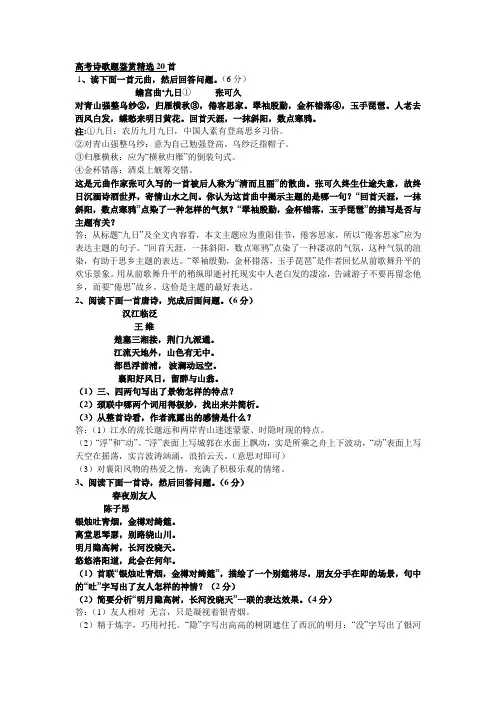

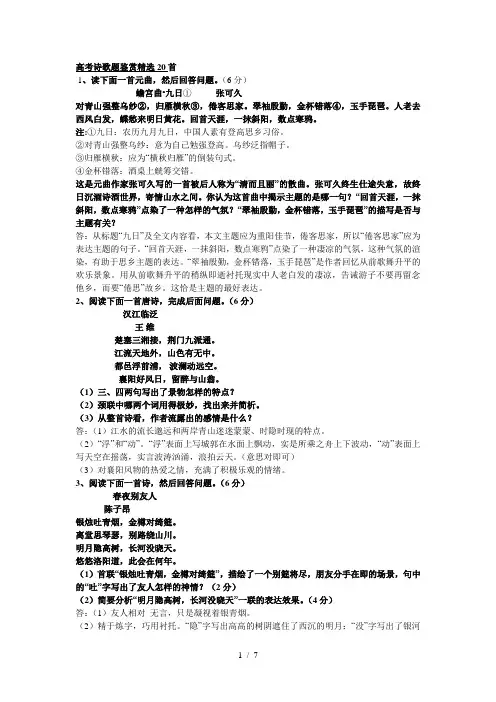

高考诗歌题鉴赏精选20首1、读下面一首元曲,然后回答问题。

(6分)蟾宫曲•九日①张可久对青山强整乌纱②,归雁横秋③,倦客思家。

翠袖殷勤,金杯错落④,玉手琵琶。

人老去西风白发,蝶愁来明日黄花。

回首天涯,一抹斜阳,数点寒鸦。

注:①九日:农历九月九日,中国人素有登高思乡习俗。

②对青山强整乌纱:意为自己勉强登高。

乌纱泛指帽子。

③归雁横秋:应为“横秋归雁”的倒装句式。

④金杯错落:酒桌上觥筹交错。

这是元曲作家张可久写的一首被后人称为“清而且丽”的散曲。

张可久终生仕途失意,故终日沉湎诗酒世界,寄情山水之间。

你认为这首曲中揭示主题的是哪一句?“回首天涯,一抹斜阳,数点寒鸦”点染了一种怎样的气氛?“翠袖殷勤,金杯错落,玉手琵琶”的描写是否与主题有关?答:从标题“九日”及全文内容看,本文主题应为重阳佳节,倦客思家,所以“倦客思家”应为表达主题的句子。

“回首天涯,一抹斜阳,数点寒鸦”点染了一种凄凉的气氛,这种气氛的渲染,有助于思乡主题的表达。

“翠袖殷勤,金杯错落,玉手琵琶”是作者回忆从前歌舞升平的欢乐景象。

用从前歌舞升平的稍纵即逝衬托现实中人老白发的凄凉,告诫游子不要再留念他乡,而要“倦思”故乡。

这恰是主题的最好表达。

2、阅读下面一首唐诗,完成后面问题。

(6分)汉江临泛王维楚塞三湘接,荆门九派通。

江流天地外,山色有无中。

都邑浮前浦,波澜动远空。

襄阳好风日,留醉与山翁。

(1)三、四两句写出了景物怎样的特点?(2)颈联中哪两个词用得极妙,找出来并简析。

(3)从整首诗看,作者流露出的感情是什么?答:(1)江水的流长邈远和两岸青山迷迷蒙蒙、时隐时现的特点。

(2)“浮”和“动”。

“浮”表面上写城郭在水面上飘动,实是所乘之舟上下波动,“动”表面上写天空在摇荡,实言波涛汹涌,浪拍云天。

(意思对即可)(3)对襄阳风物的热爱之情,充满了积极乐观的情绪。

3、阅读下面一首诗,然后回答问题。

(6分)春夜别友人陈子昂银烛吐青烟,金樽对绮筵。

离堂思琴瑟,别路绕山川。

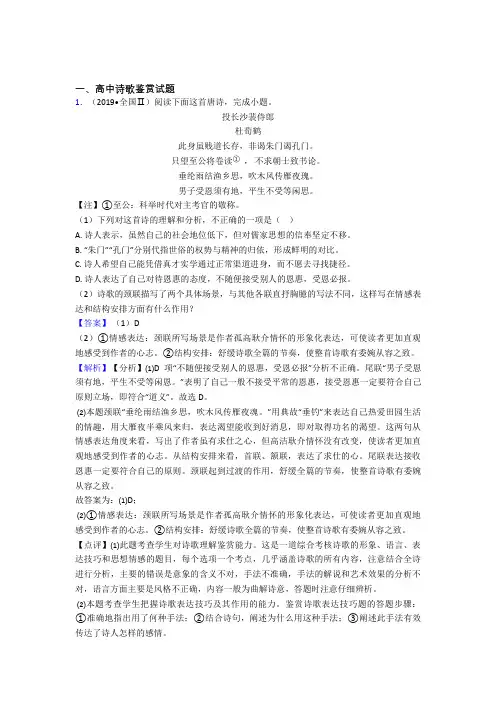

一、高中诗歌鉴赏试题1.(2019•全国Ⅱ)阅读下面这首唐诗,完成小题。

投长沙裴侍郎杜荀鹤此身虽贱道长存,非谒朱门谒孔门。

只望至公将卷读①,不求朝士致书论。

垂纶雨结渔乡思,吹木风传雁夜瑰。

男子受恩须有地,平生不受等闲思。

【注】①至公:科举时代对主考官的敬称。

(1)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是()A. 诗人表示,虽然自己的社会地位低下,但对儒家思想的信奉坚定不移。

B. “朱门”“孔门”分别代指世俗的权势与精神的归依,形成鲜明的对比。

C. 诗人希望自己能凭借真才实学通过正常渠道进身,而不愿去寻找捷径。

D. 诗人表达了自己对待恩惠的态度,不随便接受别人的恩惠,受恩必报。

(2)诗歌的颈联描写了两个具体场景,与其他各联直抒胸臆的写法不同,这样写在情感表达和结构安排方面有什么作用?【答案】(1)D(2)①情感表达:颈联所写场景是作者孤高耿介情怀的形象化表达,可使读者更加直观地感受到作者的心志。

②结构安排:舒缓诗歌全篇的节奏,使整首诗歌有委婉从容之致。

【解析】【分析】⑴D项“不随便接受别人的恩惠,受恩必报”分析不正确。

尾联“男子受恩须有地,平生不受等闲恩。

”表明了自己一般不接受平常的恩惠,接受恩惠一定要符合自己原则立场,即符合“道义”。

故选D。

⑵本题颈联“垂纶雨结渔乡思,吹木风传雁夜魂。

”用典故“垂钓”来表达自己热爱田园生活的情趣,用大雁夜半乘风来归,表达渴望能收到好消息,即对取得功名的渴望。

这两句从情感表达角度来看,写出了作者虽有求仕之心,但高洁耿介情怀没有改变,使读者更加直观地感受到作者的心志。

从结构安排来看,首联、颔联,表达了求仕的心。

尾联表达接收恩惠一定要符合自己的原则。

颈联起到过渡的作用,舒缓全篇的节奏,使整首诗歌有委婉从容之致。

故答案为:⑴D;⑵①情感表达:颈联所写场景是作者孤高耿介情怀的形象化表达,可使读者更加直观地感受到作者的心志。

②结构安排:舒缓诗歌全篇的节奏,使整首诗歌有委婉从容之致。

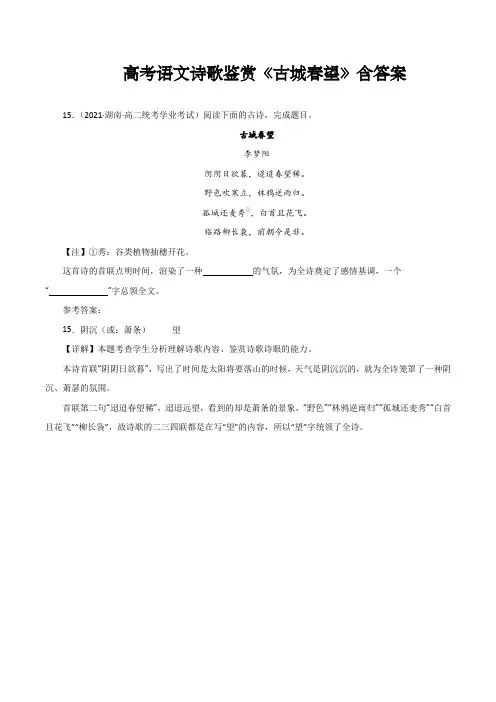

高考语文诗歌鉴赏《古城春望》含答案

15.(2021·湖南·高二统考学业考试)阅读下面的古诗,完成题目。

古城春望

李梦阳

阴阴日欲暮,迢迢春望稀。

野色吹寒立,林鸦逆雨归。

孤城还麦秀①,白首且花飞。

临路柳长袅,前朝今是非。

【注】①秀:谷类植物抽穗开花。

这首诗的首联点明时间,渲染了一种的气氛,为全诗奠定了感情基调,一个

“ ”字总领全文。

参考答案:

15.阴沉(或:萧条)望

【详解】本题考查学生分析理解诗歌内容、鉴赏诗歌诗眼的能力。

本诗首联“阴阴日欲暮”,写出了时间是太阳将要落山的时候,天气是阴沉沉的,就为全诗笼罩了一种阴沉、萧瑟的氛围。

首联第二句“迢迢春望稀”,迢迢远望,看到的却是萧条的景象,“野色”“林鸦逆雨归”“孤城还麦秀”“白首且花飞”“柳长袅”,故诗歌的二三四联都是在写“望”的内容,所以“望”字统领了全诗。

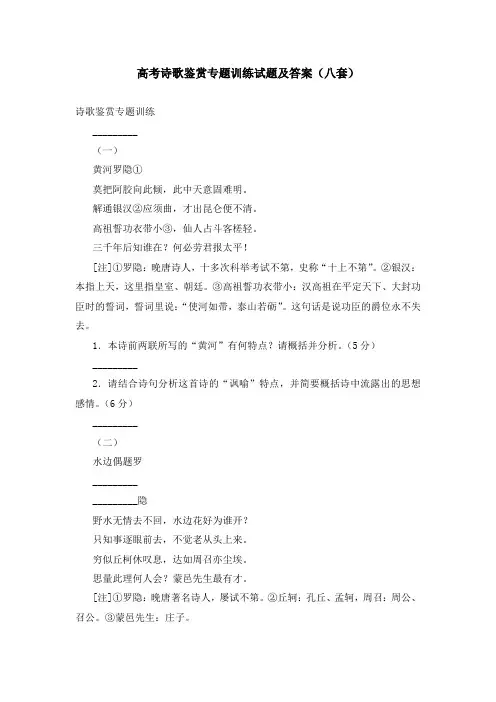

高考诗歌鉴赏专题训练试题及答案(八套)诗歌鉴赏专题训练_________(一)黄河罗隐①莫把阿胶向此倾,此中天意固难明。

解通银汉②应须曲,才出昆仑便不清。

高祖誓功衣带小③,仙人占斗客槎轻。

三千年后知谁在?何必劳君报太平![注]①罗隐:晚唐诗人,十多次科举考试不第,史称“十上不第”。

②银汉:本指上天,这里指皇室、朝廷。

③高祖誓功衣带小:汉高祖在平定天下、大封功臣时的誓词,誓词里说:“使河如带,泰山若砺”。

这句话是说功臣的爵位永不失去。

1.本诗前两联所写的“黄河”有何特点?请概括并分析。

(5分)_________2.请结合诗句分析这首诗的“讽喻”特点,并简要概括诗中流露出的思想感情。

(6分)_________(二)水边偶题罗__________________隐野水无情去不回,水边花好为谁开?只知事逐眼前去,不觉老从头上来。

穷似丘柯休叹息,达如周召亦尘埃。

思量此理何人会?蒙邑先生最有才。

[注]①罗隐:晚唐著名诗人,屡试不第。

②丘轲:孔丘、孟轲,周召:周公、召公。

③蒙邑先生:庄子。

3.这首诗的首联在诗中有何作用?请结合内容分析。

(5分)_________4.这首诗表达了诗人哪些情感?颈联对这种情感的表达有何作用?(6分)__________________(三)太常引__________________建康中秋夜为吕叔潜赋辛弃疾一轮秋影转金波,飞镜又重磨。

把酒问姮娥:被白发欺人奈何!乘风好去,长空万里,直下看山河。

斫去桂婆娑,人道是清光更多。

[注]本词约作于宋孝宗淳熙元年(1174),作者此时在建康(今南京)江东安抚司参议任上。

5.“把酒问姮娥:被白发欺人奈何!”表达了作者怎样的情怀?请简要概括。

(4分)_________6.“斫去桂婆娑,人道是清光更多。

”运用了怎样的表现手法?请简要赏析。

(4分)__________________(四)生查子_________独游西岩①__________________辛弃疾青山招不来,偃蹇②谁怜汝?岁晚太寒生③,劝我溪边住。

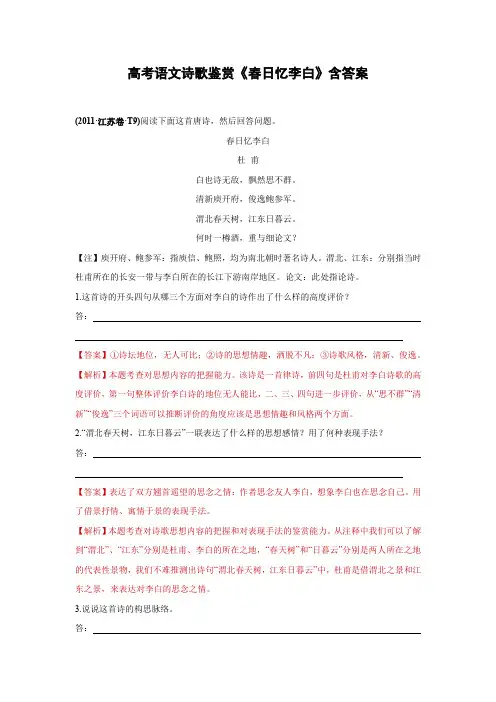

高考语文诗歌鉴赏《春日忆李白》含答案(2011·江苏卷·T9)阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

春日忆李白杜甫白也诗无敌,飘然思不群。

清新庾开府,俊逸鲍参军。

渭北春天树,江东日暮云。

何时一樽酒,重与细论文?【注】庾开府、鲍参军:指庾信、鲍照,均为南北朝时著名诗人。

渭北、江东:分别指当时杜甫所在的长安一带与李白所在的长江下游南岸地区。

论文:此处指论诗。

1.这首诗的开头四句从哪三个方面对李白的诗作出了什么样的高度评价?答:【答案】①诗坛地位,无人可比;②诗的思想情趣,洒脱不凡;③诗歌风格,清新、俊逸。

【解析】本题考查对思想内容的把握能力。

该诗是一首律诗,前四句是杜甫对李白诗歌的高度评价,第一句整体评价李白诗的地位无人能比,二、三、四句进一步评价,从“思不群”“清新”“俊逸”三个词语可以推断评价的角度应该是思想情趣和风格两个方面。

2.“渭北春天树,江东日暮云”一联表达了什么样的思想感情?用了何种表现手法?答:【答案】表达了双方翘首遥望的思念之情:作者思念友人李白,想象李白也在思念自己。

用了借景抒情、寓情于景的表现手法。

【解析】本题考查对诗歌思想内容的把握和对表现手法的鉴赏能力。

从注释中我们可以了解到“渭北”、“江东”分别是杜甫、李白的所在之地,“春天树”和“日暮云”分别是两人所在之地的代表性景物,我们不难推测出诗句“渭北春天树,江东日暮云”中,杜甫是借渭北之景和江东之景,来表达对李白的思念之情。

3.说说这首诗的构思脉络。

答:【答案】立足于诗,怀念李白:从赞美李白的诗歌开始,转为对李白的思念,最后以渴望相见、切磋诗艺作结。

【解析】本题考查对诗歌思路的把握能力。

全诗共八句,可分为三个层次,一致四句为第一层,对李白高度评价,第五、六句为第二层,借描写两人所在地的特色景物表达对李白的思念,第七、八句为第三层,直抒胸臆,表达对两人相聚饮酒论诗的渴望。

高考诗歌题鉴赏精选20首1、读下面一首元曲,然后回答问题。

(6分)蟾宫曲•九日①张可久对青山强整乌纱②,归雁横秋③,倦客思家。

翠袖殷勤,金杯错落④,玉手琵琶。

人老去西风白发,蝶愁来明日黄花。

回首天涯,一抹斜阳,数点寒鸦。

注:①九日:农历九月九日,中国人素有登高思乡习俗。

②对青山强整乌纱:意为自己勉强登高。

乌纱泛指帽子。

③归雁横秋:应为“横秋归雁”的倒装句式。

④金杯错落:酒桌上觥筹交错。

这是元曲作家张可久写的一首被后人称为“清而且丽”的散曲。

张可久终生仕途失意,故终日沉湎诗酒世界,寄情山水之间。

你认为这首曲中揭示主题的是哪一句?“回首天涯,一抹斜阳,数点寒鸦”点染了一种怎样的气氛?“翠袖殷勤,金杯错落,玉手琵琶”的描写是否与主题有关?答:从标题“九日”及全文内容看,本文主题应为重阳佳节,倦客思家,所以“倦客思家”应为表达主题的句子。

“回首天涯,一抹斜阳,数点寒鸦”点染了一种凄凉的气氛,这种气氛的渲染,有助于思乡主题的表达。

“翠袖殷勤,金杯错落,玉手琵琶”是作者回忆从前歌舞升平的欢乐景象。

用从前歌舞升平的稍纵即逝衬托现实中人老白发的凄凉,告诫游子不要再留念他乡,而要“倦思”故乡。

这恰是主题的最好表达。

2、阅读下面一首唐诗,完成后面问题。

(6分)汉江临泛王维楚塞三湘接,荆门九派通。

江流天地外,山色有无中。

都邑浮前浦,波澜动远空。

襄阳好风日,留醉与山翁。

(1)三、四两句写出了景物怎样的特点?(2)颈联中哪两个词用得极妙,找出来并简析。

(3)从整首诗看,作者流露出的感情是什么?答:(1)江水的流长邈远和两岸青山迷迷蒙蒙、时隐时现的特点。

(2)“浮”和“动”。

“浮”表面上写城郭在水面上飘动,实是所乘之舟上下波动,“动”表面上写天空在摇荡,实言波涛汹涌,浪拍云天。

(意思对即可)(3)对襄阳风物的热爱之情,充满了积极乐观的情绪。

3、阅读下面一首诗,然后回答问题。

(6分)春夜别友人陈子昂银烛吐青烟,金樽对绮筵。

离堂思琴瑟,别路绕山川。

高考语文诗歌鉴赏《登阅江楼》含答案阅读下面这首明诗,完成下面小题。

登阅江楼①王守仁绝顶楼荒旧有名,高皇曾此驻龙旌。

险存道德虚天堑,守在蛮夷岂石城。

山色古今余王气,江流天地变秋声。

登临②授简谁能赋,千古新亭③一怆情。

[注]①阅江楼:朱元璋当皇帝后,曾在南京城西北狮子山顶建此楼。

②登临:《毛传》中有“登高能赋,可以为大夫”之语。

③新亭:亭名,故址在江苏江宁县南。

《世说新语》:“过江诸人,相邀新亭。

周侯中坐而叹曰:‘风景不殊,正自有山河之异。

’皆相视流泪。

”1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A.狮子山顶的阅江楼虽荒芜却“旧有盛名”,所以吸引高皇朱元璋来此驻扎军队。

B.诗人在阅江楼上凝望无边山色,遥看天地间大江奔流,思通古今,感慨万千。

C.末句化用典故,用“新亭”这个无奈偏安的文学符号来表现自己的怆然之叹。

D.本诗因物兴感,叙述、议论、抒情结合,不仅构思巧妙,而且蕴含深刻哲理。

2.诗中蕴含作者对国家治理的思考,请结合全诗分析。

【答案】1.A 2.①守卫国家、安抚四夷不只依靠山河的险固和城墙的高大。

②更应重视修明德政,以德治国。

③也要选拔、任用贤才。

【解析】1.本题考查学生鉴赏诗歌内容和艺术特色的能力。

A.“阅江楼……吸引高皇朱元璋来此驻扎军队”错误。

从注释①“阅江楼:朱元璋当皇帝后,曾在南京城西北狮子山顶建此楼”可知,阅江楼是朱元璋修建的。

故选A。

2.本题考查学生评价作者的观点态度的能力。

颔联“险存道德虚天堑,守在蛮夷岂石城”,是说“治国之道在于施行仁政,哪里还用得着天堑和高大深厚的城墙呢!”,可知守卫国家、安抚四夷不只依靠山河的险固和城墙的高大,更应重视修明德政,以德治国,以德治国才能长治久安。

尾联“登临授简谁能赋,千古新亭一怆情”,是说“我站在阅江楼上凭栏四顾,不由得心潮起伏,国事衰微让人心生悲怆”,表达了诗人忧国忧民的情怀,暗含要选拔、任用贤才,有德行的人才能让四夷归顺,天下太平。

高考语文诗歌鉴赏《满江红金陵怀古》含答案阅读下面这首元词,完成各题。

满江红·金陵怀古【元】萨都刺六代豪华,春去也、更无消息。

空怅望,山川形胜,已非畴昔。

王谢堂前双燕子,乌衣巷口曾相识。

听夜深、寂寞打孤城,春潮急。

思往事,愁如织。

怀故国,空陈迹。

但荒烟衰草,乱鸦斜日。

玉树歌残秋露冷,胭脂井①坏寒螀②泣。

到如今、只有蒋山青,秦淮碧!【注】①胭脂井:又名景阳井、辱井,隋军破金陵,陈后主躲入此井,后被擒。

②寒螀:寒蝉。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是()A.起句描写金陵六朝繁华的景象如春光般消失得无声无息,情调悲凉,笼罩全篇,传达出作者登高望远时深重的历史沧桑感。

B.上阙一个“急”字将作者的内在情感外化,潮水之急,意味着在这夜深时分,登览感怀的词人心潮澎湃,久久无法平静。

C.下阙承接上文,陈述故国往事已无陈迹,与上阙描写六朝豪华毫无消息相辅相成,主旨血脉贯通。

D.结句的“只有”照应起句的“更无”,收束全词,一气呵成,词作因而显得布局合理,通体和谐完整。

2.请从虚实结合的角度赏析这首词的上阙。

【答案】1.C 2.①开头虚写“六代豪华”,以追忆的方式展现繁华富贵的人事随时光流逝;实写眼前“山川形胜”,以自然景物衬托多变的人间万事。

②虚写“王谢堂前”,赋予燕子以历史见证人的身份;实写“乌衣巷口”,燕子见证了当年的繁华,又目睹了如今的衰败。

③词的上阙虚实对比,虚实相生,表达作者对兴衰难定,繁华易逝的慨叹。

【解析】1.本题考查学生分析理解诗歌内容,赏析诗词艺术手法及诗人情感的能力。

C.“陈述故国往事已无陈迹”错误,“空陈迹”意为“徒然只留下历史遗迹”,与六代豪华毫无消息看似相反,实则相成。

故选C。

2.本题考查学生鉴赏诗词表现手法的能力。

①起首虚写“六代豪华”,写繁华的景象如春光般消失得无声无息,以追忆的方式展现繁华富贵的人事随时光流逝,带有沉重的怀古情绪。

“空怅望,山川形胜,已非畴昔”三句写今昔对比,承接上文而抒发感慨,实写眼前“山川形胜”,当年的山川依旧在眼前,但人事变迁,已不似往日的繁盛,以自然景物衬托多变的人间万事,令人感慨万千。

高考诗歌鉴赏专题专练夜游宫记梦寄师伯浑陆游雪晓清笳乱起,梦游处、不知何地。

铁骑无声望似水。

想关河:雁门西,青海际。

睡觉寒灯里,漏声断、月斜窗纸。

自许封候在万里。

有谁知,鬓虽残,心未死!【注】师伯浑,陆游的友人。

1.下列对这首词的赏析,不恰当的两项是()(5分)A.词以寄好友师伯浑为名,通过梦回当年雪夜军旅生活情景及梦醒后的孤寂,表达了词人执著的为国献身精神以及理想破灭之慨。

B.词一开头就渲染了一幅有声有色的边塞风光画面:雪、笳、铁骑等都是特定的北方事物,放在秋声乱起和如水奔泻的动态中写,有力地把读者吸引到作者的词境里来。

C.上片举雁门西、青海际这两个地方来代表广阔的西北领土,表达了词人强烈的爱国主义精神。

D.下片写梦醒后的感想。

首先描写了冷清孤寂的环境:漏尽更残,寒灯一点,西沉斜照的月色映在窗前。

这样的环境,让身处其中的词人不胜悲凉,充满了自怜自伤之情。

E.作者将梦中与梦醒的所闻所见加以对比,由悲凉转入豪迈,再转升为亢进,不仅形成了语势的跳跃顿挫,而且更有助于主题的表达。

2.词中“自许封侯在万里,有谁知?鬓虽残,心未死”与陆游《书愤》中“塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑”相比较,两处所表达的思想感情有何异同?(6分)阅读下面这首词,完成下面各题。

西江月①苏轼世事一场大梦,人生几度新凉?夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上。

酒贱常愁客少,月明多被云妨。

中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。

【注】这首词写于作者被贬黄州期间。

3.下列对这首词的理解和分析,不正确的两项是()A.上阕“新凉”中“凉”字用得很妙,其原因是“凉”字传达出词人内心的伤感、悔恨之情。

B.词人将自己的情感融于充斥廊庑间的西风落叶之声,营造出一种凄清寒凉的意境。

C.“中秋谁与共孤光,把盏凄然北望”表达出词人念远怀人的情思与希望被人理解的深意。

D.本词在抒情上只采用了借景抒情、寓情于景的手法,由景生情,情真意切。

E.这首词的语言不尚藻饰,用语平稳妥帖而又蕴含深意,富于人生哲理,十分耐人寻味。