中国文学批评史

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:4

绪论基本知识1.儒家的文学教化论是从先秦到汉代逐渐形成的。

2.一般而言,儒家思想主要影响文学的外部规律方面,而道家思想主要影响文学的内部规律方面。

4.意境说和教化说是中国古代文学理论体系的两大支柱。

5.诗话的源起,应以欧阳修的《六一诗话》为最早。

7.《词话丛编》的编者是唐圭璋。

8.最早运用评点的批评方法的批评家是南宋末年的刘辰翁。

9.金圣叹把评点的批评方法推向了高峰。

10.重要的文学评点有毛宗岗的《三国演义》评点、张竹坡的《金瓶梅》评点和脂砚斋的《红楼梦》评点。

思考题2.简述中国古代文学理论的表现形态。

中国古代具有系统性的文论专著不多,主要的表现形态为:(1)散见于子书中的某些章节和片段的文论。

(2)笔记体的诗话和词话。

(3)文人间来往的书信和各种文集的序跋。

(4)小说和戏曲评点。

(5)散见于诗词、笔记、小说、戏曲、经传训诂、艺人谚语中有关文学的言论。

(6)古代一些选集和总集的编撰也具有一定的理论倾向。

第一章先秦两汉文学理论基本知识1.先秦两汉的诗论往往与乐论互通。

5.现存篇幅较长、较为完整的最早的文论资料是《左传·襄公二十九年》中所载吴公子季札观乐而发的一大段议论。

6.先秦诸子中最重视文艺的是儒家,道、墨、法三家对文艺都有不同程度的否定。

7.孔子提出的“文质彬彬”、“尽善尽美”说,被后人引申为关于文学内容与形式关系的基本原则,和道德标准与审美标准相统一的思想。

8.孟子在文学批评方面首创了“以意逆志”和“知人论世”的方法。

9.荀子开后世明道、征圣、宗经三位一体文学观的先河。

11.“非乐”与“三表法”是墨子的主要文论观点。

13.“诗言志”说被朱自清称为儒家诗论“开山的纲领”。

14.先秦典籍中,《墨子》、《庄子》、《荀子》和《左传》、《国语》、《尚书》等都有“诗言志”的说法。

15.屈原首次明确提出了“发愤抒情”的诗论主张,他也是我国第一位自觉的抒情诗人。

16.司马迁的“发愤著书”和陆机的“诗缘情”之说,渊源于屈原的思想。

一、名词解释1.《诗大序》是两汉时期诗学的重要文献,是对于儒家"诗言志"学说的较为系统的阐发和总结.《毛诗序》在首篇《关雎》的“小序”之后,从“风、风也”起到篇末,总论诗歌理论,提出文学上的许多根本问题,称为“大序".故《毛诗序》又有《诗大序》之称,《诗大序》是先秦儒家诗论的总结。

它吸收了传诗经生们的意见,论述了诗歌言志抒情的特征、内容、风雅颂赋比兴的分类与表现方法、诗歌与社会政治的关系(正风正雅变风变雅等)、诗的教化作用等,对后代产生了巨大的影响.(情志统一论六义说;“讽谏”说)1)《毛诗序》是我国古代诗论的第一篇专论,相传是汉人毛苌所撰《诗毛氏传》在首篇国风《关雎》题下的一篇序言,它不仅说明了《关雎》一篇的创作主旨,而且总论诗歌理论,提出了文学上的许多根本问题,故亦称《诗大序》。

2)它是综合了汉代学者关于先秦儒家和当时经师关于诗乐理论而写成的,提出了比较系统的儒家文论的若干理论原则,如诗歌的本质,诗歌的社会作用和诗歌的体裁以及表现手法等。

3)对诗歌本质的认识。

《毛诗序》最大的贡献就是第一次把“情与志”联系在一起,提出情志统一的诗歌本质论。

:“诗者,.。

”4)对诗歌的社会作用问题作了论述.毛诗序》提出诗歌为政治服务的两种形式:“上以风化下”“下以风刺上",这两种作者偏重的是“上以风化下”的教化作用,即诗歌的“讽谏"作用.“上以风化下,下以风刺上,主文而燏谏,言之者无罪,闻之者足戒,故曰风。

”5)总结了诗歌的体裁和表现手法,提出“六义”说.“故诗。

.。

.”2。

《典论论文》,“典者,常也,法也”,《典论》按作者曹丕愿意即是讨论各种问题的法则。

《论文》则是《典论》中的一篇,也是我国现存的第一篇评论文学以及作家的专论。

《论文》由于被南朝的萧统选入了《昭明文选》而得以完整保留下来。

在中国文学理论批评史上具有划时代的意义,因为在它之前还没有精心撰写的严格意义上的文学理论专著.它的产生是中国古代文论开始步入自觉期的一个标志.《典论·论文》从批评“文人相轻”入手,强调“审己度人”,对建安七子的创作个性及其风格给予了分析,并在此基础上提出了“四科八体”的文体说,“经国之大业,不朽之盛事”的文学价值观及“文以气为主”的作家论.提出了下列有关文学批评的几个主要问题:文学作品的功用;论作家气质、个性与风格的关系、文体论和文学批评论。

国家统编教材《我国文学批评史》1.介绍国家统编教材《我国文学批评史》国家统编教材《我国文学批评史》是我国文学教学领域的一部重要教材。

它系统地介绍了我国古代至现代的文学批评史,囊括了从古代经典到近现代作家的批评理论,全面地展示了我国文学批评的发展历程。

2.教材的编纂背景和意义《我国文学批评史》的编纂,是为了满足新时代教育发展和文化传承的需求。

在当前我国文学教学中,对于文学批评史的研究和教学已经日益受到重视,因此编纂这样一部系统全面的教材意义重大,有助于加深学生对我国文学批评史的理解和认识。

3.教材的内容和特点《我国文学批评史》囊括了从古至今的文学批评史,以研究我国文学批评的源流、发展、进步和变革为主线,全面地展示了我国文学批评的丰富多彩和多样性。

从文学形式学、文体学、心理学、社会学等多个角度对文学批评进行了深入的探讨和研究,为学生提供了丰富的知识和启发。

4.教材在教学中的应用《我国文学批评史》在文学教学中具有重要地位和作用,教师们可以根据教材内容的要求,结合学生的实际情况,有针对性地进行教学。

通过对教材的深入研究和学习,学生可以更好地了解我国文学批评的发展历程和特点,提高文学鉴赏能力,培养文学批评素养,为未来的文学研究和创作打下坚实的基础。

5.结语《我国文学批评史》作为国家统编教材的一部分,其编纂和出版,为我国文学教学和研究提供了重要的参考和支持。

希望通过这样一部系统全面的教材,能够进一步促进我国文学批评的传承和创新,培养更多的文学人才,为中华文化的复兴和传承作出贡献。

对于国家统编教材《我国文学批评史》,我们可以从以下几个角度来继续深入探讨:6. 教材对于学生思维能力的培养《我国文学批评史》的编纂是在充分考虑学生学习需求的基础上进行的。

通过对历代文学批评家的思想与观点,对文学形式与风格的探讨,对文学作品主题与内涵的挖掘,以及对文学批评的历史发展脉络的介绍,该教材激发了学生对文学的兴趣和对文学批评的思考。

名词解释1.诗言志说: 《尚书·尧典》中提出的关于社会功用的看法, “诗言志, 歌永言,声依永, 律和声。

八音克谐, 无相夺伦, 神人以和”。

“诗言志”主要是说诗歌表达人的抱负和情感。

在先秦时期, “志”的含义有发展变化, 一是指政治上理想抱负, 二是指人的思想、感情。

诗言志说的实质是把诗歌看作人的心灵的表现。

2.兴观群怨:(1)此说是在《论语·阳货》中提出的。

主要是针对文学的社会作用而说的。

(2)兴, “感发志意”就是说诗歌的艺术形象可以引起人的联想, 使之思想受到感发, 引起审美愉悦、共鸣。

观, “观风俗之盛衰”、“考见得失”, 通过诗歌可以了解时政与道德风尚。

群, “群居相切嗟”, 诗歌具有团结群众、增进友谊的作用。

怨, “怨刺上政”, 诗歌可以对现实中的不良政治和社会现象进行讽刺和批判。

(3)孔子的“兴观群怨”说是现实主义的文学批评理论的源头, 对后来的现实主义的文学批评理论和现实主义的文学创作产生非常积极的影响。

3.六义说: 《诗大序》对《诗经》的诗体与艺术手法的归纳。

六义指风、雅、颂、赋、比、兴。

前三者指诗体, 后三者指创作手法。

﹝(三体): 风: 民歌雅: 正声颂: 祭祀(三用): 赋: 陈述、铺叙比: 打比方兴: 先言他物, 引起所咏之物﹞4.六观说: 刘勰在《知音》中指出鉴赏作品要从六个方面作为评论文章的角度, 提出了“六观说”——“是以将阅文情, 先标六观。

一观位体, 二观置辞, 三观通变, 四观奇正, 五观事义, 六观宫商。

”可以了然作品的优劣。

5.风骨说: 刘勰在《文心雕龙》的《风骨》篇中提出他著名的风骨论。

“风骨”是爽朗刚健的风貌, 指作家的高尚人格和精神风貌在作品中的体现。

实质是强调风骨与辞采并重, 提倡“文明以健”、“风清骨峻”即刚健明朗的文风。

他的目的是反对齐梁的浮靡文风, 具有积极的现实意义。

刘勰风骨论既是对建安文学特点的理论概括和总结, 也对后代文论产生了深远的影响。

中国文学批评史

:

1 中国文学批评史

中国文学批评史是研究中国文学发展和变化的过程的学科,主要

研究中国文学的思想、结构、形式、精神、价值观以及它产生的文化

后果,涉及传统文学和新文学两个方面,以及文学文本改造。

它是展

现历史文学演变依据和评价文学作品价值的重要科学工具和学术基础,是研究文学全貌和文学思潮发展和改变的研究领域。

2 中国文学批评史发展历史

中国文学批评史可以追溯到先秦古代,如先秦思想家荀子和赵乙、西汉文学家班固的文学批评论著《汉书·文苑英华》出现,他们在文

学门类和文学结构上作出了分类和解释。

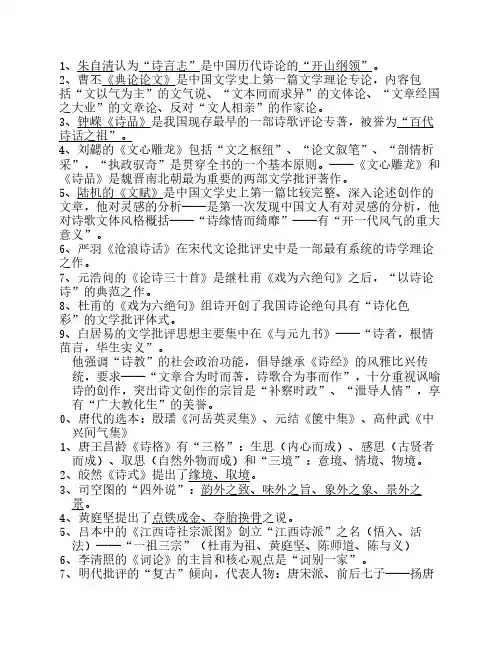

1、朱自清认为“诗言志”是中国历代诗论的“开山纲领”。

2、曹丕《典论论文》是中国文学史上第一篇文学理论专论,内容包括“文以气为主”的文气说、“文本同而求异”的文体论、“文章经国之大业”的文章论、反对“文人相亲”的作家论。

3、钟嵘《诗品》是我国现存最早的一部诗歌评论专著,被誉为“百代诗话之祖”。

4、刘勰的《文心雕龙》包括“文之枢纽”、“论文叙笔”、“剖情析采”,“执政驭奇”是贯穿全书的一个基本原则。

——《文心雕龙》和《诗品》是魏晋南北朝最为重要的两部文学批评著作。

5、陆机的《文赋》是中国文学史上第一篇比较完整、深入论述创作的文章,他对灵感的分析——是第一次发现中国文人有对灵感的分析,他对诗歌文体风格概括——“诗缘情而绮靡”——有“开一代风气的重大意义”。

6、严羽《沧浪诗话》在宋代文论批评史中是一部最有系统的诗学理论之作。

7、元浩问的《论诗三十首》是继杜甫《戏为六绝句》之后,“以诗论诗”的典范之作。

8、杜甫的《戏为六绝句》组诗开创了我国诗论绝句具有“诗化色彩”的文学批评体式。

9、白居易的文学批评思想主要集中在《与元九书》——“诗者,根情苗言,华生实义”。

他强调“诗教”的社会政治功能,倡导继承《诗经》的风雅比兴传统,要求——“文章合为时而著,诗歌合为事而作”,十分重视讽喻诗的创作,突出诗文创作的宗旨是“补察时政”、“泄导人情”,享有“广大教化生”的美誉。

10、唐代的选本:殷璠《河岳英灵集》、元结《箧中集》、高仲武《中兴间气集》11、唐王昌龄《诗格》有“三格”:生思(内心而成)、感思(古贤者而成)、取思(自然外物而成)和“三境”:意境、情境、物境。

12、皎然《诗式》提出了缘境、取境。

13、司空图的“四外说”:韵外之致、味外之旨、象外之象、景外之景。

14、黄庭坚提出了点铁成金、夺胎换骨之说。

15、吕本中的《江西诗社宗派图》创立“江西诗派”之名(悟入、活法)——“一祖三宗”(杜甫为祖、黄庭坚、陈师道、陈与义)16、李清照的《词论》的主旨和核心观点是“词别一家”。

中国文学批评史绪论一、中国文学批评史学研究对象和学科性质(一)基本概念文学批评包括理论批评和实际批评。

理论批评:文学观念、美学思想方面的建树、论争及理论体系而言。

实际批评:对具体作家作品、文学流派等文学现象的品味、鉴赏与评价。

文学批评不只是文学裁判,而是审美鉴赏,是审美的再创造。

中国诗学与西方诗学相比,既重视理论批评,有注重实际批评,尤其重视创作的成败得失,属于创作论,属于经验型、审美鉴赏型的。

文学批评,是以文学为批评对象的一门学科。

批评标准是文学批评的核心内容。

文学一词最早见于《论语·先进》。

孔子将门生分为四类:德行、言语、政事、文学(子由子夏)。

这种文学指古代文献,泛指先秦哲学、史学、文学之类书面著作。

近代指用语言塑造形象以反映社会生活、表达作者思想感情的一种艺术门类,称为“语言艺术”。

现代文学批评史是以文学为研究对象的学科,包括文学史、文学理论、文学批评(二)研究对象以中国历代(先秦迄近代)文学批评家的理论著作或篇章为依据,研究、探讨、总结文学创作与文学鉴赏的基本规律。

(三)学科性质以韦勒克、沃伦《文学理论》区分文艺学的三大分支:文学理论:对文学原理、文学的范畴和判断标准等类问题的研究。

文学批评或文学史:具体的文学作品。

评价:功绩在于三个分支的区分,缺憾在于认为文学批评仅仅是研究具体的文学艺术作品,森次巴力把文学批评分为十三种:主观的、客观的、归纳的、演绎的、科学的、判断的、历史的、比较的、道德的、印象的、鉴赏的、审美的。

罗根泽《中国文学批评史》“狭义”“广义”之说。

狭义:只包括文学裁判,其中有“解释的批评、提要的批评、考证的批评、判断的批评”。

广义:包括文学裁判、批评理论与文学理论,其中有“批评的前提、批评的进行、批评的标准、批评的方法、批评的错误、批评的批评、批评的建设”七个部分评价“颇有见地但有琐碎之弊。

所谓中国文学批评史是关于中国传统文学观念、理论和思想的历史。

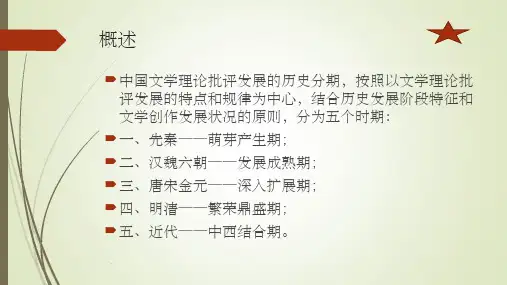

历史悠久 2、内容丰富 3、富有特色(四)发展节点周秦汉魏六朝—创作成熟期—杂文学批评(钟嵘《诗品》开创中国文学批评专门化即诗化之路)唐宋元明清—发展演变—纯文学批评(诗词小说戏剧与美文)近代——转型阶段—纯文学批评与近代西学相结合著名学说:诗言志、诗缘情、通感说、文气说、风骨说、声律说、古文说、文道说、味论、诗禅说、诗眼说、本色论、童心说、神韵说、格调说、性灵说、肌理说、境界说、阳刚阴柔实际批评:诗经学、楚辞学、赋学、文选学、阐释学、龙学、杜诗学、唐诗学、词学、诗话学、敦煌学、红学、曲学、书学、评点学、四库学、文体学、楹联学二、百年来中国文学批评史的学科建设(一)作为学科意义上的中国文学批评史产生的原因1、五四革命时,文学史的编纂浪潮影响、刺激了中国文学批评史学科的诞生。

中国文学批评史第一章先秦文学批评美刺说:出处《诗经》。

美是赞美,刺是讽刺,当时的人已经认识到了文学作品有批判和歌颂两大功能,尤其是认识到文学的批判功能。

这种用诗歌来颂美匡恶的思想,到了汉代《诗大序》中就发展成为“美刺说”观志观风说:出处《左传》《国语》。

实际是与诗言志说和美刺说紧密相连的,是从统治者的角度对前两种学说的解释。

观志就是通过诗歌观察作者的思想感情;观风就是通过诗歌观察民风民情。

诗是人民思想感情的抒发,通过诗歌可以宣导民情,补察时政,对统治者起箴规劝谏的作用。

三不朽:在《左传、襄公二十四年》中还提出三不朽的说法。

原文是:太上有立德(德指建立一个民族、一个政权,主要是指治国),其次有立功(立边功和武功),其次有立言(著书立说,指文化学术类的),以其为不朽。

这一认识成为后世儒家文学价值观的理论基础。

“赋诗言志”:是春秋战国时期人们对诗歌社会作用的普遍认识。

出处:《尚书•尧典》原文为:诗言志,歌永言,声依永,律和声。

诗言志的意思是:诗歌的本质是人的思想感情的表达,人们可以通过诗来表达对社会生活的观点和态度。

后世儒家学者特别把言志的“志”解释为与政教有关的思想,在中国文学批评史上产生了深远的影响。

“断章取义”方法:当时人们赋诗言志的时候,往往不管原诗的内容,只取其某一点的相同或类似一、杂文学观念二、儒家文学观核心是“人伦道德”1、孔子“行有余力、则以学文”;“言之无物,行而不远”;“文犹质也,质犹文也”;兴观群怨;重视礼乐“兴观群怨”说:孔子在谈学诗的重要性时提出“兴观群怨”说。

即诗有启发感染的作用。

诗有认识社会,了解政治得失的作用。

诗在社会生活中有交流感情的作用,诗有讽刺和批评不良的作用。

“文质彬彬”:出自《论语。

雍也》。

孔子对文学的形式和内容都很重视。

孔子认为就一个人来说,“质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子”引申到文学作品也是同样。

(质朴胜过文采,就显得粗野,文采胜过质朴,就显得虚浮。

中国文学批评史中国文学批评是指对中国文学作品进行评价、分析和讨论的活动。

它对于中国文学的发展和繁荣起着重要的推动作用。

本文将简要介绍中国文学批评的历史发展。

古代中国的文学批评主要集中在文人的创作和评论活动上。

大约在公元前10世纪至公元3世纪左右的春秋战国时期,儒家学派兴起,提出了文学批评的理论基础。

他们强调文学作品应该遵循道德标准,并通过文学批评来推动社会的道德进步。

在随后的汉代,文学批评逐渐形成了比较系统的理论体系,如儒家的“八股”文体理论和《文心雕龙》的审美理论。

另一方面,的传入对中国文学批评也产生了重要影响。

强调内心的净化和智慧的追求,这对于文学批评提出了新的思考方式。

唐代的文学批评家刘勰在《文心雕龙》中将思想与文学批评相结合,提出了“文以载道”的观点,影响了后世的文学批评理论。

到了宋元明清四个朝代,中国文学批评进入了一个繁荣发展的时期。

宋代文学批评家数不胜数,如苏东坡的文学理论和陆游的批评手法对后世产生了深远的影响。

元代的杨慎也在《讲演群书记》中提出了批评家应该具备的七种素质,成为后世文学批评师范的重要参考。

明清时期,李贽以及清代的曹雪芹和红楼梦批评学派,进一步推动了中国文学批评的发展。

现代的中国文学批评则在20世纪初开始兴起。

新文化运动时期,胡适等学者提出了启蒙性的文学观点,推动了中国现代文学的发展。

20世纪后期,文学批评逐渐多元化,涌现出各种新的学派和理论,如“独立文学批评”和“后现代文学批评”,丰富了中国文学批评的研究领域。

总结来说,中国文学批评历经漫长的发展,从古代儒家的道德标准到现代多元化的理论体系,不断推动着中国文学的创作和发展。

今天,中国文学批评仍然在不断进步和变革中,为中国文学提供了宝贵的思想资源和学术支持。

参考文献:- 陈杨. 中国文学批评概述[J]. 创作研究, 2016(5): 66-67.- 王颖. 中国文学批评文化[J]. 文学评论, 2019(3): 41-42.。

中国文学批评史文献综述

中国的文学批评史可以追溯到古代,自西汉时期以来,文艺批评文献就日益繁多。

文艺批评史的发展,反映了中国历史不断发展的史实,亦表明着中国古代的文艺的多元性。

尽管自西汉时期以来,文学批评的文献数量不断增加,但是至今为止,主要文献分为四个主要部分:近代著作,古代文学史,文学理论和文学评论。

首先,近代著作包括张九龄《文学漫谈》、黄元甫《文评谱》、李毓秀《文学渊源》等。

这些著作能够为我们更好地理解中国文学发展史提供宝贵帮助。

其次,古代文学史文献主要包括司马光《文学论》、刘勰《文学百科》、段成式《文选》等。

这些文献提供了关于中国古代文学史的研究,有助于我们深入理解古代文艺的演变和发展。

再次,文学理论文献主要包括黄宗羲《说文解字》、张载《文学讲义》、郭守敬《文学典》、吕祖谦《文学原理》等。

这些文献为学者提供了宝贵的理论参考,为文学的研究以及文学的评价、评论提供了一定的指导意义。

最后,文学评论文献主要包括林语堂《文学长流》、李宗吾《文学观察》、陆游《文学批评》等。

这些文献提供了对中国文学的详细评论,为人们更好地理解文学提供了重要参考。

综上所述,中国文学批评史文献是中国文学发展史的重要记录,它们涵盖了文学评论、理论、史学和文学史等方面,为研究者提供了

宝贵的参考。

因此,要深入研究中国文学,就必须对这些文献进行全面而深入的研究。

中国文学批评史

中国文学批评史,也称中国文论史,是在中国漫长的历史长河中,观照和研究中国文

学的一种历史分析学科。

以中国文学艺术发展的历史变迁为研究对象,检验、比较、忆起

不同时期的文学评论,以分析文学发展为主要内容。

它从古代开始,一直延续至今已有几

千年的历史。

中国先秦文学批评史,始于先秦时代,以颜渊、叔齐、苏秦为代表。

他们宣扬道德教诲,体现古代文化的精神,为中国古代文学批评国家提供了一种理论基础。

他们指出文学

及文人应具备仁义、智慧等道德素养,不仅认为文学作品应该讲求必须正直,还重视文艺

本身的品位美学。

中国秦汉文学批评史,魏晋文学批评史,以及隋唐五代的文学批评史,进入了系统评

论的发展阶段。

它们把艺术理论表达的更加系统,普遍的观念及艺术理论也得到了深入的

研究。

其中,晁错的《错语》,殷鉴的《礼赞》,王勃的《乐府集註》,嵇康的《兰若词赋》,杨婉清的《歌行联珠》等著作,为中国现代文学批评提供了良好的理论基础。

近现代以来,中国文学批评史经过历史上洪泛的新的文学学派的兴起,丰富了中国文

学批评史的内涵,促进了中国文学的发展。

如批判现实主义、新月会和唐人等新文学运动,对中国文学评论活动产生了深远影响。

由此,形成了有社会意义的文学观念,把文学创作

从文艺本质的审美感受视野拓展到文化社会现象范畴,从而为中国文学批评史发展提供了

重要支撑。

(除参考资料外,未经校对。

)

参考资料:

[1] 王金业,张又禹编《中国文学评论史》中国广播电视出版社,1990.

[4] 李思光《中国文学批评史》广西师范大学出版社,2006.。

中国文学批评史郭绍虞著

【三】中古期──自东汉建安至五代(纪元一九一──九五九年)

二○风格与神气

《文心雕龙·体性》篇说:

若总其归涂,则数穷八体:一曰典雅,二曰远奥,三曰精约,四曰显附,五曰繁缛,六曰壮丽,七曰新奇,八曰轻靡。

典雅者,熔式经诰,方轨儒门者也;远奥者,馥采典文,经理玄宗者也;精约者,核字省句,剖析毫厘者也;显附者,辞直义畅,切理厌心者也;繁缛者,博喻酿采,炜烨枝派者也;壮丽者,高论宏裁,卓烁异采者也;新奇者,摈古竞今,危侧趋诡者也;轻靡者,浮文弱植,缥缈附俗者也。

故雅与奇反,奥与显殊,繁与约舛,壮与轻乖,文辞根叶,苑囿其中矣。

此所谓八体,不是指文章的体制而是说文章的风格,就文章的风格而加以区分,这应当算是最早的材料了。

后来日本《文镜秘府论》卷四《论体》篇,有博雅、清典、绮艳、宏壮、要约、切至六目,就是本《文心雕龙》所举八体,稍加改易而去了新奇轻靡二体。

唐代皎然《诗式》以十九字括诗之体,司空图有二十四《诗品》,虽品目较多,然而没有《文心雕龙》所说的扼要。

盖刘氏所说的八体,可以归纳为四类:雅与奇为一组,奥与显为一组,繁与约为一组,壮与轻为一组,这四组就是所由构成风格原因的四类。

雅与奇指体式言,体式所以会形成这两种不同的风格,就视其所习,所以说:“体式雅郑鲜有反其习。

”奥与显指事义言,事义所以会形成这两种不同的风格,又视其所学,所以说:“事义浅深未闻乖其学。

”繁与约指辞理言,构成之因视其才,所以说:“辞理庸俊莫能翻其才。

”壮与轻由风趣言,构成之因视其气,所以说:“风趣刚柔宁或改其气。

” 在这里,雅奇、奥显、繁约、壮轻是两种相等的不同的风格,雅郑、浅深、庸俊、刚柔,又是两种相对的表示优劣的评语,两相配合,固然不能尽当,但是雅奇和习,奥显和学,繁约和才,壮轻和气,却是很有关系的,所以我们还可以这样比附。

在此四类之中再可以综为二纲,这即是他所说的“情性所铄,陶染所凝”。

情性出于先天,所以才和气可以合为一组,所谓“才有天资”。

陶染出于后天,所以学和习又可合为一组,所谓“学慎始习”。

才和气的关系即《体性》篇所法“贾生俊发故文洁而体清,长卿傲诞故理侈而辞溢”诸例。

他总结所举各例说:“触类以推,表里必符,岂非自然之恒资,才气之大略哉?”这就说明了个性和风格的问题。

学和习的关系,即《定势》篇所说:“模经为式者自入典雅之懿;效骚命篇者,必归艳逸之华。

”以及“章表、奏议则准的乎典雅,赋颂、歌诗则羽仪乎清丽,符檄、书移则楷式于明断,史论、序注则师范于覈要,箴铭、碑诔则体制于宏深,连珠、七辞则从事于巧艳”。

他如《文镜秘府论·论体》篇所说:“称博雅,则颂论为其据;语清典,则铭赞居其极;陈绮艳,则诗赋表其华;叙宏壮,则诏檄振其响;论要约,则表启擅其能;言切至,则箴诔得其实。

”这都说明了文章体制和风格的问题。

此外,《文心雕龙》还有《时序》一篇说明风格与时代的关系,《物色》一篇说明风格与地域的关系,也可以作参考。

风格问题,本来也是受当时玄学的影响,多少不免带些唯心的色彩,不过象《文心雕龙》这样讲,说明风格和种种具体事实的关系,尚不致令人有不可捉摸的感觉。

因此,我们再可以从这个观点上,讨论他所指出的“神”与“气”的问题。

先讲他的论“神”。

《神思》篇说“至于思表纤旨,文外曲致,言所不追,笔固知止。

至精而后阐其妙,至变而后通其数,伊挚不能言鼎,轮扁不能语斤,其微矣乎!”这些话好似说得神秘一些,似乎是“不可说不可说”了,其实《神思》篇中所讲,还是比较具体的问题。

例如:

神居胸臆,而志气统其关键;物沿耳目,而辞令管其枢机。

枢机方通,则物无隐貌;关键将塞,则神有遁心。

是以陶钧文思,贵在虚静,疏瀹五藏,澡雪精神。

积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以怿辞,然后使玄解之宰,寻声律而定墨,烛照之匠,窥意象而运斤。

此盖驭文之首术,谋篇之大端。

这些话就说得很具体。

他说“枢机方通,则物无隐貌,关键将塞,则神有遁心”,指的就是感兴,感兴好似不可捉摸,但是可从养气得来,所以说“陶钧文思贵在虚静”。

至于所谓“积学以储宝,酌理以富才”,这是很具体的致力之方;“研阅以穷照,驯致以怿辞”,也是很切实的加工之法。

所以下文说:“是以临篇缀虑,必有二患:理郁者苦贫,辞溺者伤乱,然则博见为馈贫之粮,贯一为拯乱之药,博而能一,亦有助乎心力矣。

”

至其言“气”,约有三义:有《养气》篇所说的“气”,有《体性》篇所说的“气”,再有《风骨》篇所说的“气”。

《养气》篇所说的“气”,其义与“神”相近,指的是神气。

所以说:“率志委和,则理融而情畅;钻砺过分,则神疲而气衰。

”神和气是相提并论的。

这些话就是《神思》篇所说的“陶钧文思贵在虚静”。

所以说:“是以吐纳文艺,务在节宣,清和其心,调畅其气,烦而即舍,勿使壅滞。

意得则舒怀以命笔,理伏则投笔以卷怀,逍遥以针劳,谈笑以药倦,常弄闲于才锋,贾余于文勇。

”这样,在人讲,是气旺神酣之时,就文讲,成机神洋溢之境,可知抽象的风格,还是根据具体的条件。

《体性》篇所说的“气”,其义与“性”相近,指的是才气。

所以说,“气有刚柔”,所以说,“风趣刚柔宁或改其气”。

这即是后人所说的阳刚阴柔之美。

气有清浊,不可力强而致;气有刚柔,也是情性所烁。

这即是所谓“沿隐以至显,因内而符外”。

所以说:“气以实志,志以定言,吐纳英华,莫非情性。

”那么,风格由于个性,这也不是玄妙之谈了。

《风骨》篇所说的“气”,其义与“势”相近,指的是语气。

刘氏说:“结言端直,则文骨成焉;意气骏爽,则文风清焉。

”又说:“练于骨者,析辞必精,深乎风者,述情必显。

”然则“骨”在说得精,“风”在说得畅。

后来古文家论文主“气”,就因为骈文家为了讲究涂饰,甚至气不能举其辞,成为行文之累。

而他呢,在骈文风行的时候就注意到这个弊病。

所以说:“若丰藻克瞻,风骨不飞,则振采失鲜,负声无力。

是以缀虑裁篇,务盈守气,刚健既实,辉光乃新。

” 他认为不修饰文辞,固然不妥,只顾到堆砌,也有流弊。

所以说:“若瘠义肥辞,繁杂失统,则无骨之征也。

思不环周,索莫乏气,则无风之验也。

”所以再说:“若风骨乏采,则鸷集翰林,采乏风骨,则雉窜文囿,唯藻耀而高翔,固文笔之鸣凤也。

”

这样,他的论神论气,都是比较切实,并不涉于虚玄。

后人论文,反在几个抽象名词上边弄玄虚,那就不足道了。