中国文学批评史

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:2

绪论基本知识1.儒家的文学教化论是从先秦到汉代逐渐形成的。

2.一般而言,儒家思想主要影响文学的外部规律方面,而道家思想主要影响文学的内部规律方面。

4.意境说和教化说是中国古代文学理论体系的两大支柱。

5.诗话的源起,应以欧阳修的《六一诗话》为最早。

7.《词话丛编》的编者是唐圭璋。

8.最早运用评点的批评方法的批评家是南宋末年的刘辰翁。

9.金圣叹把评点的批评方法推向了高峰。

10.重要的文学评点有毛宗岗的《三国演义》评点、张竹坡的《金瓶梅》评点和脂砚斋的《红楼梦》评点。

思考题2.简述中国古代文学理论的表现形态。

中国古代具有系统性的文论专著不多,主要的表现形态为:(1)散见于子书中的某些章节和片段的文论。

(2)笔记体的诗话和词话。

(3)文人间来往的书信和各种文集的序跋。

(4)小说和戏曲评点。

(5)散见于诗词、笔记、小说、戏曲、经传训诂、艺人谚语中有关文学的言论。

(6)古代一些选集和总集的编撰也具有一定的理论倾向。

第一章先秦两汉文学理论基本知识1.先秦两汉的诗论往往与乐论互通。

5.现存篇幅较长、较为完整的最早的文论资料是《左传·襄公二十九年》中所载吴公子季札观乐而发的一大段议论。

6.先秦诸子中最重视文艺的是儒家,道、墨、法三家对文艺都有不同程度的否定。

7.孔子提出的“文质彬彬”、“尽善尽美”说,被后人引申为关于文学内容与形式关系的基本原则,和道德标准与审美标准相统一的思想。

8.孟子在文学批评方面首创了“以意逆志”和“知人论世”的方法。

9.荀子开后世明道、征圣、宗经三位一体文学观的先河。

11.“非乐”与“三表法”是墨子的主要文论观点。

13.“诗言志”说被朱自清称为儒家诗论“开山的纲领”。

14.先秦典籍中,《墨子》、《庄子》、《荀子》和《左传》、《国语》、《尚书》等都有“诗言志”的说法。

15.屈原首次明确提出了“发愤抒情”的诗论主张,他也是我国第一位自觉的抒情诗人。

16.司马迁的“发愤著书”和陆机的“诗缘情”之说,渊源于屈原的思想。

一、名词解释1.《诗大序》是两汉时期诗学的重要文献,是对于儒家"诗言志"学说的较为系统的阐发和总结.《毛诗序》在首篇《关雎》的“小序”之后,从“风、风也”起到篇末,总论诗歌理论,提出文学上的许多根本问题,称为“大序".故《毛诗序》又有《诗大序》之称,《诗大序》是先秦儒家诗论的总结。

它吸收了传诗经生们的意见,论述了诗歌言志抒情的特征、内容、风雅颂赋比兴的分类与表现方法、诗歌与社会政治的关系(正风正雅变风变雅等)、诗的教化作用等,对后代产生了巨大的影响.(情志统一论六义说;“讽谏”说)1)《毛诗序》是我国古代诗论的第一篇专论,相传是汉人毛苌所撰《诗毛氏传》在首篇国风《关雎》题下的一篇序言,它不仅说明了《关雎》一篇的创作主旨,而且总论诗歌理论,提出了文学上的许多根本问题,故亦称《诗大序》。

2)它是综合了汉代学者关于先秦儒家和当时经师关于诗乐理论而写成的,提出了比较系统的儒家文论的若干理论原则,如诗歌的本质,诗歌的社会作用和诗歌的体裁以及表现手法等。

3)对诗歌本质的认识。

《毛诗序》最大的贡献就是第一次把“情与志”联系在一起,提出情志统一的诗歌本质论。

:“诗者,.。

”4)对诗歌的社会作用问题作了论述.毛诗序》提出诗歌为政治服务的两种形式:“上以风化下”“下以风刺上",这两种作者偏重的是“上以风化下”的教化作用,即诗歌的“讽谏"作用.“上以风化下,下以风刺上,主文而燏谏,言之者无罪,闻之者足戒,故曰风。

”5)总结了诗歌的体裁和表现手法,提出“六义”说.“故诗。

.。

.”2。

《典论论文》,“典者,常也,法也”,《典论》按作者曹丕愿意即是讨论各种问题的法则。

《论文》则是《典论》中的一篇,也是我国现存的第一篇评论文学以及作家的专论。

《论文》由于被南朝的萧统选入了《昭明文选》而得以完整保留下来。

在中国文学理论批评史上具有划时代的意义,因为在它之前还没有精心撰写的严格意义上的文学理论专著.它的产生是中国古代文论开始步入自觉期的一个标志.《典论·论文》从批评“文人相轻”入手,强调“审己度人”,对建安七子的创作个性及其风格给予了分析,并在此基础上提出了“四科八体”的文体说,“经国之大业,不朽之盛事”的文学价值观及“文以气为主”的作家论.提出了下列有关文学批评的几个主要问题:文学作品的功用;论作家气质、个性与风格的关系、文体论和文学批评论。

国家统编教材《我国文学批评史》1.介绍国家统编教材《我国文学批评史》国家统编教材《我国文学批评史》是我国文学教学领域的一部重要教材。

它系统地介绍了我国古代至现代的文学批评史,囊括了从古代经典到近现代作家的批评理论,全面地展示了我国文学批评的发展历程。

2.教材的编纂背景和意义《我国文学批评史》的编纂,是为了满足新时代教育发展和文化传承的需求。

在当前我国文学教学中,对于文学批评史的研究和教学已经日益受到重视,因此编纂这样一部系统全面的教材意义重大,有助于加深学生对我国文学批评史的理解和认识。

3.教材的内容和特点《我国文学批评史》囊括了从古至今的文学批评史,以研究我国文学批评的源流、发展、进步和变革为主线,全面地展示了我国文学批评的丰富多彩和多样性。

从文学形式学、文体学、心理学、社会学等多个角度对文学批评进行了深入的探讨和研究,为学生提供了丰富的知识和启发。

4.教材在教学中的应用《我国文学批评史》在文学教学中具有重要地位和作用,教师们可以根据教材内容的要求,结合学生的实际情况,有针对性地进行教学。

通过对教材的深入研究和学习,学生可以更好地了解我国文学批评的发展历程和特点,提高文学鉴赏能力,培养文学批评素养,为未来的文学研究和创作打下坚实的基础。

5.结语《我国文学批评史》作为国家统编教材的一部分,其编纂和出版,为我国文学教学和研究提供了重要的参考和支持。

希望通过这样一部系统全面的教材,能够进一步促进我国文学批评的传承和创新,培养更多的文学人才,为中华文化的复兴和传承作出贡献。

对于国家统编教材《我国文学批评史》,我们可以从以下几个角度来继续深入探讨:6. 教材对于学生思维能力的培养《我国文学批评史》的编纂是在充分考虑学生学习需求的基础上进行的。

通过对历代文学批评家的思想与观点,对文学形式与风格的探讨,对文学作品主题与内涵的挖掘,以及对文学批评的历史发展脉络的介绍,该教材激发了学生对文学的兴趣和对文学批评的思考。

名词解释1.诗言志说: 《尚书·尧典》中提出的关于社会功用的看法, “诗言志, 歌永言,声依永, 律和声。

八音克谐, 无相夺伦, 神人以和”。

“诗言志”主要是说诗歌表达人的抱负和情感。

在先秦时期, “志”的含义有发展变化, 一是指政治上理想抱负, 二是指人的思想、感情。

诗言志说的实质是把诗歌看作人的心灵的表现。

2.兴观群怨:(1)此说是在《论语·阳货》中提出的。

主要是针对文学的社会作用而说的。

(2)兴, “感发志意”就是说诗歌的艺术形象可以引起人的联想, 使之思想受到感发, 引起审美愉悦、共鸣。

观, “观风俗之盛衰”、“考见得失”, 通过诗歌可以了解时政与道德风尚。

群, “群居相切嗟”, 诗歌具有团结群众、增进友谊的作用。

怨, “怨刺上政”, 诗歌可以对现实中的不良政治和社会现象进行讽刺和批判。

(3)孔子的“兴观群怨”说是现实主义的文学批评理论的源头, 对后来的现实主义的文学批评理论和现实主义的文学创作产生非常积极的影响。

3.六义说: 《诗大序》对《诗经》的诗体与艺术手法的归纳。

六义指风、雅、颂、赋、比、兴。

前三者指诗体, 后三者指创作手法。

﹝(三体): 风: 民歌雅: 正声颂: 祭祀(三用): 赋: 陈述、铺叙比: 打比方兴: 先言他物, 引起所咏之物﹞4.六观说: 刘勰在《知音》中指出鉴赏作品要从六个方面作为评论文章的角度, 提出了“六观说”——“是以将阅文情, 先标六观。

一观位体, 二观置辞, 三观通变, 四观奇正, 五观事义, 六观宫商。

”可以了然作品的优劣。

5.风骨说: 刘勰在《文心雕龙》的《风骨》篇中提出他著名的风骨论。

“风骨”是爽朗刚健的风貌, 指作家的高尚人格和精神风貌在作品中的体现。

实质是强调风骨与辞采并重, 提倡“文明以健”、“风清骨峻”即刚健明朗的文风。

他的目的是反对齐梁的浮靡文风, 具有积极的现实意义。

刘勰风骨论既是对建安文学特点的理论概括和总结, 也对后代文论产生了深远的影响。

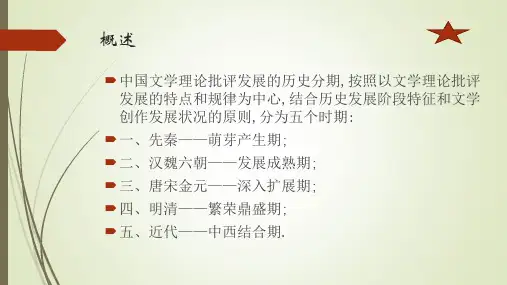

中国文学批评史教案第一章:概述1.1 教学目标让学生了解中国文学批评的定义与特点。

使学生掌握中国文学批评的历史发展脉络。

培养学生对中国文学批评的兴趣和认识。

1.2 教学内容文学批评的定义与特点中国文学批评的历史发展重要文学批评家及其贡献1.3 教学方法讲授法:介绍文学批评的定义与特点,讲解中国文学批评的历史发展脉络。

案例分析法:分析重要文学批评家的贡献。

1.4 教学活动引入讨论:文学批评的定义与特点课堂讲解:中国文学批评的历史发展脉络案例分析:重要文学批评家的贡献1.5 作业与评估课堂表现:学生参与课堂讨论、提问和回答问题的积极性。

第二章:先秦文学批评2.1 教学目标让学生了解先秦文学批评的特点与主要内容。

使学生掌握先秦重要文学批评家的思想。

培养学生对中国古代文学批评的兴趣。

2.2 教学内容先秦文学批评的特点与主要内容先秦重要文学批评家的思想先秦文学批评对后世的影响2.3 教学方法讲授法:介绍先秦文学批评的特点与主要内容,讲解先秦重要文学批评家的思想。

案例分析法:分析先秦文学批评的实例。

2.4 教学活动引入讨论:先秦文学批评的特点与主要内容课堂讲解:先秦重要文学批评家的思想案例分析:先秦文学批评的实例2.5 作业与评估课堂表现:学生参与课堂讨论、提问和回答问题的积极性。

第三章:汉魏六朝文学批评3.1 教学目标让学生了解汉魏六朝文学批评的特点与主要内容。

使学生掌握汉魏六朝重要文学批评家的思想。

培养学生对中国古代文学批评的兴趣。

3.2 教学内容汉魏六朝文学批评的特点与主要内容汉魏六朝重要文学批评家的思想汉魏六朝文学批评对后世的影响3.3 教学方法讲授法:介绍汉魏六朝文学批评的特点与主要内容,讲解汉魏六朝重要文学批评家的思想。

案例分析法:分析汉魏六朝文学批评的实例。

3.4 教学活动引入讨论:汉魏六朝文学批评的特点与主要内容课堂讲解:汉魏六朝重要文学批评家的思想案例分析:汉魏六朝文学批评的实例3.5 作业与评估课堂表现:学生参与课堂讨论、提问和回答问题的积极性。

中国文学批评史

:

1 中国文学批评史

中国文学批评史是研究中国文学发展和变化的过程的学科,主要

研究中国文学的思想、结构、形式、精神、价值观以及它产生的文化

后果,涉及传统文学和新文学两个方面,以及文学文本改造。

它是展

现历史文学演变依据和评价文学作品价值的重要科学工具和学术基础,是研究文学全貌和文学思潮发展和改变的研究领域。

2 中国文学批评史发展历史

中国文学批评史可以追溯到先秦古代,如先秦思想家荀子和赵乙、西汉文学家班固的文学批评论著《汉书·文苑英华》出现,他们在文

学门类和文学结构上作出了分类和解释。

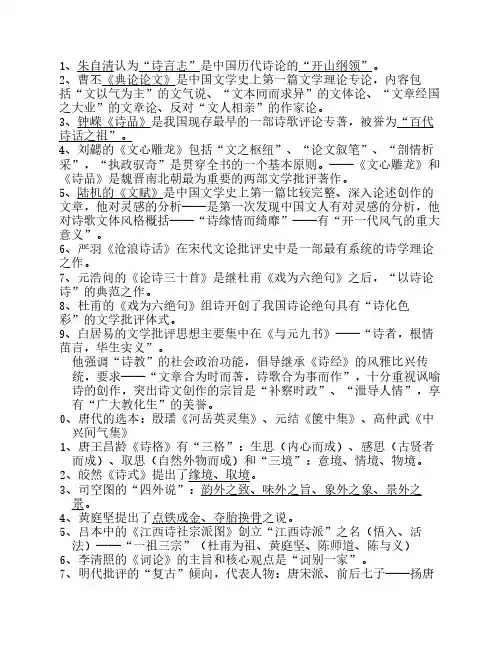

1、朱自清认为“诗言志”是中国历代诗论的“开山纲领”。

2、曹丕《典论论文》是中国文学史上第一篇文学理论专论,内容包括“文以气为主”的文气说、“文本同而求异”的文体论、“文章经国之大业”的文章论、反对“文人相亲”的作家论。

3、钟嵘《诗品》是我国现存最早的一部诗歌评论专著,被誉为“百代诗话之祖”。

4、刘勰的《文心雕龙》包括“文之枢纽”、“论文叙笔”、“剖情析采”,“执政驭奇”是贯穿全书的一个基本原则。

——《文心雕龙》和《诗品》是魏晋南北朝最为重要的两部文学批评著作。

5、陆机的《文赋》是中国文学史上第一篇比较完整、深入论述创作的文章,他对灵感的分析——是第一次发现中国文人有对灵感的分析,他对诗歌文体风格概括——“诗缘情而绮靡”——有“开一代风气的重大意义”。

6、严羽《沧浪诗话》在宋代文论批评史中是一部最有系统的诗学理论之作。

7、元浩问的《论诗三十首》是继杜甫《戏为六绝句》之后,“以诗论诗”的典范之作。

8、杜甫的《戏为六绝句》组诗开创了我国诗论绝句具有“诗化色彩”的文学批评体式。

9、白居易的文学批评思想主要集中在《与元九书》——“诗者,根情苗言,华生实义”。

他强调“诗教”的社会政治功能,倡导继承《诗经》的风雅比兴传统,要求——“文章合为时而著,诗歌合为事而作”,十分重视讽喻诗的创作,突出诗文创作的宗旨是“补察时政”、“泄导人情”,享有“广大教化生”的美誉。

10、唐代的选本:殷璠《河岳英灵集》、元结《箧中集》、高仲武《中兴间气集》11、唐王昌龄《诗格》有“三格”:生思(内心而成)、感思(古贤者而成)、取思(自然外物而成)和“三境”:意境、情境、物境。

12、皎然《诗式》提出了缘境、取境。

13、司空图的“四外说”:韵外之致、味外之旨、象外之象、景外之景。

14、黄庭坚提出了点铁成金、夺胎换骨之说。

15、吕本中的《江西诗社宗派图》创立“江西诗派”之名(悟入、活法)——“一祖三宗”(杜甫为祖、黄庭坚、陈师道、陈与义)16、李清照的《词论》的主旨和核心观点是“词别一家”。

中国文学批评史绪论一、中国文学批评史学研究对象和学科性质(一)基本概念文学批评包括理论批评和实际批评。

理论批评:文学观念、美学思想方面的建树、论争及理论体系而言。

实际批评:对具体作家作品、文学流派等文学现象的品味、鉴赏与评价。

文学批评不只是文学裁判,而是审美鉴赏,是审美的再创造。

中国诗学与西方诗学相比,既重视理论批评,有注重实际批评,尤其重视创作的成败得失,属于创作论,属于经验型、审美鉴赏型的。

文学批评,是以文学为批评对象的一门学科。

批评标准是文学批评的核心内容。

文学一词最早见于《论语·先进》。

孔子将门生分为四类:德行、言语、政事、文学(子由子夏)。

这种文学指古代文献,泛指先秦哲学、史学、文学之类书面著作。

近代指用语言塑造形象以反映社会生活、表达作者思想感情的一种艺术门类,称为“语言艺术”。

现代文学批评史是以文学为研究对象的学科,包括文学史、文学理论、文学批评(二)研究对象以中国历代(先秦迄近代)文学批评家的理论著作或篇章为依据,研究、探讨、总结文学创作与文学鉴赏的基本规律。

(三)学科性质以韦勒克、沃伦《文学理论》区分文艺学的三大分支:文学理论:对文学原理、文学的范畴和判断标准等类问题的研究。

文学批评或文学史:具体的文学作品。

评价:功绩在于三个分支的区分,缺憾在于认为文学批评仅仅是研究具体的文学艺术作品,森次巴力把文学批评分为十三种:主观的、客观的、归纳的、演绎的、科学的、判断的、历史的、比较的、道德的、印象的、鉴赏的、审美的。

罗根泽《中国文学批评史》“狭义”“广义”之说。

狭义:只包括文学裁判,其中有“解释的批评、提要的批评、考证的批评、判断的批评”。

广义:包括文学裁判、批评理论与文学理论,其中有“批评的前提、批评的进行、批评的标准、批评的方法、批评的错误、批评的批评、批评的建设”七个部分评价“颇有见地但有琐碎之弊。

所谓中国文学批评史是关于中国传统文学观念、理论和思想的历史。

历史悠久 2、内容丰富 3、富有特色(四)发展节点周秦汉魏六朝—创作成熟期—杂文学批评(钟嵘《诗品》开创中国文学批评专门化即诗化之路)唐宋元明清—发展演变—纯文学批评(诗词小说戏剧与美文)近代——转型阶段—纯文学批评与近代西学相结合著名学说:诗言志、诗缘情、通感说、文气说、风骨说、声律说、古文说、文道说、味论、诗禅说、诗眼说、本色论、童心说、神韵说、格调说、性灵说、肌理说、境界说、阳刚阴柔实际批评:诗经学、楚辞学、赋学、文选学、阐释学、龙学、杜诗学、唐诗学、词学、诗话学、敦煌学、红学、曲学、书学、评点学、四库学、文体学、楹联学二、百年来中国文学批评史的学科建设(一)作为学科意义上的中国文学批评史产生的原因1、五四革命时,文学史的编纂浪潮影响、刺激了中国文学批评史学科的诞生。

中国文学批评史中国文学批评是指对中国文学作品进行评价、分析和讨论的活动。

它对于中国文学的发展和繁荣起着重要的推动作用。

本文将简要介绍中国文学批评的历史发展。

古代中国的文学批评主要集中在文人的创作和评论活动上。

大约在公元前10世纪至公元3世纪左右的春秋战国时期,儒家学派兴起,提出了文学批评的理论基础。

他们强调文学作品应该遵循道德标准,并通过文学批评来推动社会的道德进步。

在随后的汉代,文学批评逐渐形成了比较系统的理论体系,如儒家的“八股”文体理论和《文心雕龙》的审美理论。

另一方面,的传入对中国文学批评也产生了重要影响。

强调内心的净化和智慧的追求,这对于文学批评提出了新的思考方式。

唐代的文学批评家刘勰在《文心雕龙》中将思想与文学批评相结合,提出了“文以载道”的观点,影响了后世的文学批评理论。

到了宋元明清四个朝代,中国文学批评进入了一个繁荣发展的时期。

宋代文学批评家数不胜数,如苏东坡的文学理论和陆游的批评手法对后世产生了深远的影响。

元代的杨慎也在《讲演群书记》中提出了批评家应该具备的七种素质,成为后世文学批评师范的重要参考。

明清时期,李贽以及清代的曹雪芹和红楼梦批评学派,进一步推动了中国文学批评的发展。

现代的中国文学批评则在20世纪初开始兴起。

新文化运动时期,胡适等学者提出了启蒙性的文学观点,推动了中国现代文学的发展。

20世纪后期,文学批评逐渐多元化,涌现出各种新的学派和理论,如“独立文学批评”和“后现代文学批评”,丰富了中国文学批评的研究领域。

总结来说,中国文学批评历经漫长的发展,从古代儒家的道德标准到现代多元化的理论体系,不断推动着中国文学的创作和发展。

今天,中国文学批评仍然在不断进步和变革中,为中国文学提供了宝贵的思想资源和学术支持。

参考文献:- 陈杨. 中国文学批评概述[J]. 创作研究, 2016(5): 66-67.- 王颖. 中国文学批评文化[J]. 文学评论, 2019(3): 41-42.。

绪论第一节中国古代文学批评的民族特色一、中国古代文学批评的两面性与中国古代长期封建社会的发展大体同步,中国古代文学批评也经历了漫长的历史发展,形成了自己的体系,独具一格,有其正确性与深刻性,但变革缓慢,也有保守、落后的一面。

二、农业宗法型社会及儒道思想对文学批评的影响由于社会的农业性和宗法性,中国古代文学批评追求人与自然的和谐一致,重视道德实践,强调文学的社会内容及其教化作用。

中国古代社会以农业经济为主,而农业生产在相当大的程度上依赖风调雨顺的自然条件,故在人与自然的关系注重二者的和谐一致。

先秦道家的天人合一、顺应自然、法天贵真的宇宙观和审美观正是其产物。

三、中国古代文学批评概念、范畴的特点受中国古代传统感悟式直觉思维方式和辩证法思想因素的影响,中国古代文学批评的概念、范畴往往是抽象与具体、概括与体验的统一,其内涵既有确定性,也有多义性。

它所运用的一系列对立统一的范畴、概念,一方面能够深刻揭示文学现象的规律,包含丰富的艺术辩证法思想,令人读来具体、亲切,富有美感,但另一方面,概念、范畴意义不够明确,分析归纳逻辑不够严密。

梁启超在《国民浅训·不健全之爱国论》中曾对中、西“研究学问之法”的相异点及其结果下断语曰:“我国学者,凭瞑想,敢武断,好作囫囵之词,持无统系之说;否(不足之处)则注释前籍,咬文嚼字,不敢自出主张。

泰西学者,重试验,尊辩难,界说谨严,条理绵密;虽对于前哲伟论,恒以批评的态度出之,常思正其误而补其阙。

故我之学皆虚,而彼之学皆实;我之学历千百年不进,彼之学日新月异无已时,盖以此也。

”王国维在《论新学语之输入》中也对中西不同的思维特点及学术短长作了这样的说明:“抑我国人之特质,实际的也,通俗的也;西洋人之特质,思辨的也,科学的也,长于抽象而精于分类,对世界一切有形无形之事物,无往而不用综括(Cenerafization)及分析(Specification)之二法,故言语之多,自然之理也。

中国文学批评史

中国文学批评史,也称中国文论史,是在中国漫长的历史长河中,观照和研究中国文

学的一种历史分析学科。

以中国文学艺术发展的历史变迁为研究对象,检验、比较、忆起

不同时期的文学评论,以分析文学发展为主要内容。

它从古代开始,一直延续至今已有几

千年的历史。

中国先秦文学批评史,始于先秦时代,以颜渊、叔齐、苏秦为代表。

他们宣扬道德教诲,体现古代文化的精神,为中国古代文学批评国家提供了一种理论基础。

他们指出文学

及文人应具备仁义、智慧等道德素养,不仅认为文学作品应该讲求必须正直,还重视文艺

本身的品位美学。

中国秦汉文学批评史,魏晋文学批评史,以及隋唐五代的文学批评史,进入了系统评

论的发展阶段。

它们把艺术理论表达的更加系统,普遍的观念及艺术理论也得到了深入的

研究。

其中,晁错的《错语》,殷鉴的《礼赞》,王勃的《乐府集註》,嵇康的《兰若词赋》,杨婉清的《歌行联珠》等著作,为中国现代文学批评提供了良好的理论基础。

近现代以来,中国文学批评史经过历史上洪泛的新的文学学派的兴起,丰富了中国文

学批评史的内涵,促进了中国文学的发展。

如批判现实主义、新月会和唐人等新文学运动,对中国文学评论活动产生了深远影响。

由此,形成了有社会意义的文学观念,把文学创作

从文艺本质的审美感受视野拓展到文化社会现象范畴,从而为中国文学批评史发展提供了

重要支撑。

(除参考资料外,未经校对。

)

参考资料:

[1] 王金业,张又禹编《中国文学评论史》中国广播电视出版社,1990.

[4] 李思光《中国文学批评史》广西师范大学出版社,2006.。

中国文学批评史

课程代码: 61094001

课程名称:中国文学批评史

英文名称:History of Chinese literary criticism

学分:2 开课学期:第8 学期

授课对象:汉语言文学专业本科学生先修课程:中国古代文学史

课程主任:洪树华,副教授,博士

课程简介:

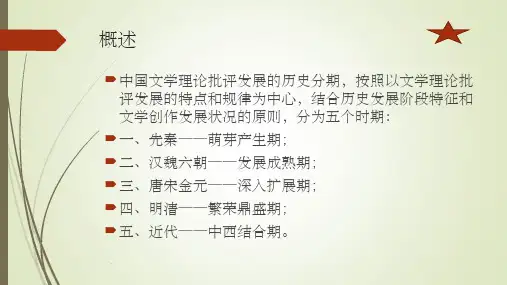

《中国文学批评史》是中文专业学生的一门必修课。

本课程以史为线索,讲述先秦时期的文学理论批评的萌芽和产生、汉魏六朝时期的文学理论批评的发展和成熟、唐宋金元时期的文学理论批评的深化和扩展、明清时期的文学理论批评的繁荣和鼎盛、近代时期的文学理论批评和西方文艺美学的交汇。

实践教学环节:

课程考核:

课程最终成绩=平时成绩*20%+期末考试成绩*80%;

平时成绩由出勤率、作业、小论文的完成情况决定;

期末考试采取闭卷考试。

指定教材:

[1]张少康.《中国文学理论批评史教程》.北京:北京大学出版社,1999年4月,第1版.

参考书目:

[1]朱东润.《中国文学批评史大纲》.上海:上海古籍出版社,2001年7月,第1版.

[2]王运熙、顾易生.《中国文学批评史新编》.上海:复旦大学出版社,2001年11月,第1版.。