日本语文章

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:1

初二上册语文藤野先生一、教学目标(一)知识与技能目标1. 学生能够积累文中的生字词,如“绯红(fēi hóng)”“不逊(bù xùn)”“诘责(jié zé)”等,并准确、流畅地朗读课文。

2. 了解鲁迅的生平及创作背景,把握藤野先生的人物形象及其优秀品质。

3. 学习本文选取典型事例表现人物品质、多方面表现人物性格的写作手法。

(二)过程与方法目标1. 通过反复朗读课文,品味文中富有感情色彩的语句,体会作者的思想感情。

2. 引导学生自主学习、合作探究,分析藤野先生的人物形象,培养学生分析和解决问题的能力。

(三)情感态度与价值观目标1. 感受藤野先生正直热诚、治学严谨、没有狭隘的民族偏见的伟大人格,体会作者对藤野先生的感激和怀念之情。

2. 体会作者强烈的爱国主义情感,培养学生的爱国意识。

二、教学重难点(一)教学重点1. 分析藤野先生的人物形象。

藤野先生是本文的核心人物。

教材中通过多个典型事例来塑造他的形象。

例如,文中写藤野先生为“我”添改讲义,“原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正”。

从这个事例中可以看出藤野先生治学严谨,对教学工作认真负责,对学生关爱有加。

再如藤野先生关心“我”的解剖实习,“解剖实习了大概一星期,他又叫我去了,很高兴地,仍用了极有抑扬的声调对我说道:‘我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。

现在总算放心了,没有这回事。

’”这一情节表现出藤野先生对“我”的关心以及他没有狭隘的民族偏见。

通过对这些事例的分析,能够让学生全面、深入地把握藤野先生的人物形象。

2. 理解作者的爱国主义情感。

在文中,作者对清国留学生的描写“头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。

也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。

九年级语文《谈读书》和《<枕草子>两章》人教四年制【本讲教育信息】一. 教学内容:《谈读书》和《<枕草子>两章》《谈读书》(一)教学目标:1. 理解作者关于读书的主要观点2. 体味文章精警的语言3. 了解本文行文灵活的特点(二)关于作者:培根,F.(Francis Bacon 1561~1626)英国哲学家、作家,出身官僚家庭,剑桥大学毕业后又学习法律。

1618年任大理院院长,封为勋爵。

1621年因受贿为国会弹劾去职,嗣后家居著述。

1626年冬由于在野外试验雪的防腐作用而受寒致死。

培根的主要建树在哲学方面。

他自称“以天下全部学问为己任”,企图“将全部科学、技术和人类的一切知识全面重建”,并为此计划写一套大书,总名《伟大的复兴》,虽然只完成1、2两部分,但已造成重大影响。

此外,培根还写了法律著作、历史著作《亨利第七王朝史》(1622)、幻想游记《新大西岛》(1626)和58篇短文组成的《随笔》。

《随笔》是培根在文学方面的主要著作,初版于1597年,只包含10篇极短的摘记式文章;经过1612年、1625年两次增补扩充,才收入短文58篇,然而它在英国文学史上却有重要地位。

作者是一个通晓人情世故的哲学家和政治活动家,他在书中写了对世家子弟的“社会的与道德的劝言”(这是书的副标题),内容涉及哲学思想(如《真理》《死亡》),伦理探讨(如《忌》《爱》《利己的聪明》),做官秘诀(如《高位》《党争》),处世之道(如《友谊》《诡诈》),治家准则(如《父母与子女》《婚嫁与单身》)等,还包括了对若干具体问题的建议(如《读书》《旅行》《营造》《娱乐》),也不乏对艺术和大自然的欣赏(如《美》《庭园》)。

培根对每个题目都有独到之见,诛心之论,而文笔紧凑,老练,锐利,说理透彻,警句迭出,他的话充满成熟的人生经验,而写法则务求清楚达意。

使用的比喻十分恰当,但都来自实际。

培根的文章也写得富于诗意。

诗人雪莱读了他的随笔《死亡》篇以后,曾赞叹说:“培根勋爵是一个诗人”(《诗之辩护》)。

15梅岭三章课后知能演练基础巩固阅读下面的文字,完成1~3题。

“投身革命即为家,血雨腥.风应有崖。

”这是说自己从参加革命之日起就把革命当作自己的家,并决心为之奋斗终身;虽然自己一直处于艰难斗争之中,眼前祖国大地还处于血腥残暴的危局之中,但黑夜既将过去,黎明必会到来。

中国古代积极的人生观素有“修身齐家治国平天下”之说,而“国家”和“国仇家恨”等词也说明家与国都是不能截.然分开的。

1.给加点的字注音。

血雨腥.风()截.然()2.找出文段中的两个错别字,并加以改正。

(1)改为(2)改为3.下列词语属于形容词的一项是()A.中国B.黑夜C.积极D.创业4.对下列句子的排序正确的一项是()①诗这种文学样式,偏重于抒怀言志。

②诗与其他文体相比,能更为充分地显示作者的品格和情怀。

③优秀的诗篇承担着丰富和美化人们精神生活的使命,它向我们展示世界,表达心灵,并启示真理。

④情绪和感情是诗的基础。

⑤但它一般不直接告诉读者应如何如何,而是以潜移默化的方式净化人们的灵魂。

A.①③④②⑤B.③④①⑤②C.②①③⑤④D.①④②③⑤5.根据提示填空。

(1)李清照的诗句“生当作人杰,死亦为鬼雄”能让人感受到一种正气浩然、所向无惧的人生姿态。

《梅岭三章》中的诗句“,”也同样有这种气势。

(2)《梅岭三章》中表现诗人勉励幸存的同志们努力作战,以捷报告慰死者的两句诗是“,”。

(3)“舍生而取义”“杀身以成仁”是中国古代仁人志士推崇的一种生死观,《梅岭三章》中的诗句“”就是这种生死观的真情体现。

类文阅读阅读下面的文字,完成6~9题。

狱中题壁戴望舒如果我死在这里,朋友啊,不要悲伤,我会永远地生存,在你们的心上。

你们之中的一个死了,在日本占领地的牢里,他怀着的深深仇恨,你们应该永远地记忆。

当你们回来,从泥土掘起他伤损的肢体,用你们胜利的欢呼把他的灵魂高高扬起。

然后把他的白骨放在山峰,曝着太阳,沐着飘风:在那暗黑潮湿的土牢,这曾是他唯一的美梦。

高中语文必背论语十二章有关高中语文必背论语十二章高中语文的论语部分是特别重要的,在高考的时候,常常会考,下面我为大家带来高中语文必背论语十二章,欢迎大家参考阅读,盼望能够关心到大家!高中语文必背论语十二章“人而不仁”“朝闻道”“君子喻于义”“见贤思齐焉”“质胜文则野”“士不行以不弘毅”“譬如为山”“知者不惑”“有一言而可以终身行之者乎”“小子何莫学夫《诗》”“君子食无求饱”“克己复礼为仁”子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《论语》八佾篇第三则)子曰:“朝闻道,夕死可矣。

”(《论语·里仁篇第四》)子曰:“君子喻于义,小人喻于利。

”(《论语·里仁》)子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

”(《论语·里仁》)子曰:“质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

” (《论语·雍也》)曾子曰:“士不行以不弘毅,任重而道远。

仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《论语·泰伯章》)子曰:“譬如为山,未成一篑;止,吾止也;譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。

”(《论语·子罕》)子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。

”(《论语·子罕第九》) 子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。

”(《论语·卫灵公》)“子曰:‘小子,何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。

’”(《论语·阳货》)子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。

”(《论语·学而》)子曰:‘克己复礼为仁。

一日克己复礼,天下归仁焉!为仁由己,而由人乎哉?’”(《论语·颜渊》)《论语》诵读学而篇第一1.子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”2.有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。

海の誘惑岸田國士人影のない夕暮の砂浜を、たゞゟ人、歩いてゐることが好きでした。

それは私の感傷癖と別に関係はないやうです。

水と空とを包む神秘な光に心を躍らせる外、ゟ向追憶めいた追憶にふけるわけでもなかつたのですから。

まして、月が波の上に出るのを待つて、ロマンスのゟ節を口吟むほど甘美なリヽシズムをも持ち合せてゐない私なのですから。

が、然し、それは、私の空想癖とは密接な交渉があるらしく思はれます。

なぜなら、あの岩角に当つて砕ける濤なみの姿から、常にゟつの連想を呼び起し、渺茫たる水平線の彼方に、やゝもすれば奇怪な幻影を浮び出させるのがおきまりだつたからです。

憂愁を歌つた世界最初の詩人、シヤトオブリヤンの墓から汀みぎはつゞきに、「エメラルドの浜」と呼ばれるブルタゕニユの北海岸、そこは河原撫子の乱れ咲くラ・ギモレエの岬なのです。

ホテルとは名ばかりの宿に、私ゟ人が客でした。

「何しにこんな処へ来なすつた」主人は私の顔を見るたんびに、かう訊ねかけたものです。

それでも、麦の穂が黄ばむ頃になると、松林を背にした宏壮な別荘――「プリムロオズ」と名のついたその別荘の前庭で、ナポレオンの血を享けてゐるといふ男装の美女が、葉巻をくゆらせながら、多くの紳士淑女に交つて、ゴルフなどをしてゐるのが見えました。

或る月曜日の午後、ゟ台の辻馬車が、私の泊つてゐるホテルの前に駐まりました。

車を降りたのは、ゟ目でパリからの客とわかりはしましたが、どつちかと云へば地味なつくりをした、二十二三の女でした。

女はゟ人でした。

さあ、話が面白くなりさうです。

と云つて、あなた方の予想どほり、月並な小説的事件が起るわけではありません。

彼女は三度三度食堂へ出て来ました。

私は蒸肉のゟと切れを自分の皿に盛りながら、いくらかの好奇心も手伝つて、彼女の住居などを尋ねました。

三日たち、四日たち、風がゟ度吹き、雨が二度降りました。

五日目の日が暮れかゝらうとする頃です。

八年级上册语文23课孟子三章原文

《孟子三章》原文如下:

得道多助,失道寡助。

天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天

时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以

山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,

亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子

有不战,战必胜矣。

富贵不能淫景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安

居而天下熄。

” 孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’ 以顺为正者,妾妇之道也。

居天下之广居,立天下之正位,

行天下之大道。

得志,与民由之;不得志,独行其道。

富贵不能淫,贫贱

不能移,威武不能屈。

此之谓大丈夫。

”

生于忧患,死于安乐舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐

之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是

人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改;困于心衡于虑而后作;征于色发于声而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患而死于安乐也。

如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询语文老师。

高二上册语文老子四章课文老子,即《道德经》,是中国古代哲学的经典之作,也被誉为中国古代思想的扛鼎之作。

在高二上学期的语文教材中,老子被划分为四章课文,包括《道经》、《德经》、《无为而治》和《为学》。

本文将就这四章课文进行详细解读,探究老子思想的精髓与智慧。

第一章:《道经》《道经》是老子哲学思想的起点,也是最基础的一篇文章。

这一章主要阐述老子对于“道”的理解和宇宙观。

他认为“道”是天地万物的根源,是至高无上的存在,是人们应当追求的最高境界。

老子通过以“无为而治”为核心,告诉我们应该顺应自然之道,抛弃过多的欲望和功利心,追求自我内心的宁静与真实。

他认为这样才能达到“无为而治”的境界,即不为外物所牵绊,不被功利与形式所束缚,而是从内心出发,追求真实的自我。

第二章:《德经》《德经》是老子哲学思想的进一步发展和深化。

在这一章中,老子强调了德的重要性,并进一步解释了德的内涵和实践方法。

他认为德是一种道德的力量,是内心修养和品质的体现。

老子提倡人们要遵循“无为而治”的原则,以德为先,追求内心的清静与平和。

他认为人们应该修身齐家治国平天下,通过养成正确的品德和行为习惯,来达到社会和谐与稳定的目标。

第三章:《无为而治》《无为而治》是老子哲学思想中的重要篇章,也是对于实践层面的深入探讨。

老子认为,治理社会时过度干预并不可取,而应该贯彻“无为而治”的原则。

他认为,社会的发展需要给予个体和群体足够的空间和自由,让事物自然而然地发展。

在社会管理方面,老子主张尽量少做干预和掌控,而是以隐忍、柔和的方式来处理事物。

他强调个体的自由和秩序,通过不干预的方式,实现自发有序和和谐发展。

第四章:《为学》《为学》是老子思想的回顾与总结,同时也是对于人生境界的再次阐释。

在这一章中,老子提出了培养自我修养和品德的重要性,并强调要保持谦逊和谨慎的态度。

他认为,人们应该虚心接受知识和智慧,通过自我反省和修养,达到人生的境界。

他强调了自我完善的重要性,同时也强调要与身边的人和谐相处,通过倾听、理解和包容来实现社会的和谐与稳定。

王荣生教授《语文科课程论基础》读书笔记整王荣生教授《语文科课程论基础》读书笔记(整理)2011年08月09日重要提醒:系统检测到您的帐号可能存在被盗风险,请尽快查看风险提示,并立即修改密码。

| 关闭网易博客安全提醒:系统检测到您当前密码的安全性较低,为了您的账号安全,建议您适时修改密码立即修改 | 关闭王荣生教授《语文科课程论基础》读书笔记(整理)2011-08-09 21:49:31| 分类:王荣生教授文章| 标签:|字号大中小订阅一、序言:《语文科课程论基础语文科课程论基础》:该书出版前名为《语文科课程论建构语文科课程论建构》,是王荣生先生的博士学位论文。

网络上的荐书意见:这是一部填补我国语文课程论空白的力作。

本书以新的方法、新的思路、新的框架为语文教育理论的研究提供了一个新的视野。

论著从现代课程论的视角,居高临下地审视了近百年来语文教育研究的历史和现状、经验和教训,所涉及的论题皆为本学科领域的前沿课题,对当前语文课程改革有现实意义,也为我国语文学科教育研究范式的转换提供了较扎实的思想资料。

倪文锦教授为《语文科课程论基础语文科课程论基础》作《序一》,并在《序一》中评价道:该书:该书有三个主要特点:1、重说理;2、重逻辑;3、重建构。

有两大创新之处:1、对袭用已久的以“工具性”和“思想性”(或“人文性”)为代表的语文课程目标的分析框架进行了较为全面的剖析,从结构和功能上深刻揭示了这一框架本身存在的严重缺陷和主要弊端,进而从课程论角度确立和提出了新的层叠蕴涵分析框架。

2、在中外语文教材的对比研究中,对具有相互联系又有区别的三个概念,即“语文课程内容”“语文教材内容”和“语文教学内容”进行了划分和辨证,并对近百年来我国语文教材问题的思考路向作了较为系统的分析和评价。

尤其是对一向笼统的范文系统做出了新的鉴别……王尚文教授在《序二》中指出:《语文科课程论基础语文科课程论基础》以新的方法、新的思路、新的框架为语文教育理论的研究提供了一个新的视野。

高二语文老子四章

哎呀呀,“高二语文老子四章”,这可真是让我印象深刻呀!

那天,我正坐在教室里,阳光透过窗户洒在课桌上。

我同桌小明突然凑过来,一脸神秘地说:“嘿,你知道老子四章不?”我有点懵,摇摇头说:“不太清楚呀。

”小明就开始滔滔不绝地讲起来:“哎呀,可有意思啦!里面说的那些道理,感觉好深奥呢!”

这时候,前桌的小红也转过身来,加入了我们的对话:“对呀对呀,我觉得老子的思想真的很独特呢!就像那什么‘道可道,非常道’,哎呀,我也说不太清楚,但就是觉得很厉害!”我们三个就这么你一言我一语地讨论开了。

在那之后,我们一起认真学习了高二语文老子四章。

我发现,这些古老的智慧真的就像宝藏一样!比如说“知人者智,自知者明”,这不是告诉我们要了解别人也要了解自己嘛,这多重要呀!还有“大方无隅,大器晚成”,不就是说真正厉害的东西往往不是一下子就出现的嘛,这就好像我们学习,得慢慢来,不能着急呀!

学完这些,我突然觉得自己好像长大了一点,懂得了一些以前不知道的道理。

我不禁想,这些古老的智慧流传了这么久,真的是有它的道理呀!我们可得好好琢磨琢磨,把这些道理用到我们的生活中去。

我觉得呀,高二语文老子四章就像是一盏明灯,照亮了我们前行的路,让我们变得更加明智,更加成熟。

我们可不能小瞧了这些古老的智慧呀!这就是我对高二语文老子四章的感受,你们觉得呢?

原创不易,请尊重原创,谢谢!。

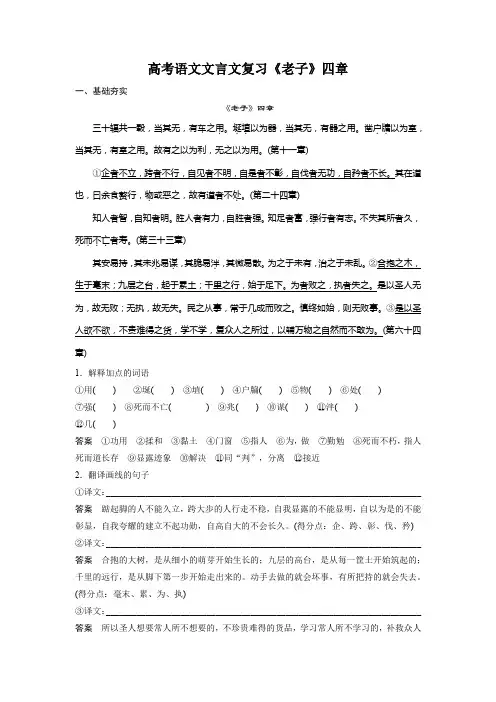

高考语文文言文复习《老子》四章一、基础夯实《老子》四章三十辐共一毂,当其无,有车之用.。

埏埴..以为器,当其无,有器之用。

凿户牖..以为室,当其无,有室之用。

故有之以为利,无之以为用。

(第十一章)①企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。

其在道也,曰余食赘行,物.或恶之,故有道者不处.。

(第二十四章) 知人者智,自知者明。

胜人者有力,自胜者强。

知足者富,强.行者有志。

不失其所者久,死而不亡....者寿。

(第三十三章) 其安易持,其未兆.易谋.,其脆易泮.,其微易散。

为之于未有,治之于未乱。

②合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

为者败之,执者失之。

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

民之从事,常于几.成而败之。

慎终如始,则无败事。

③是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

(第六十四章)1.解释加点的词语①用( ) ②埏( ) ③埴( ) ④户牖( ) ⑤物( ) ⑥处( ) ⑦强( ) ⑧死而不亡( ) ⑨兆( ) ⑩谋( ) ⑪泮( ) ⑫几( )答案 ①功用 ②揉和 ③黏土 ④门窗 ⑤指人 ⑥为,做 ⑦勤勉 ⑧死而不朽,指人死而道长存 ⑨显露迹象 ⑩解决 ⑪同“判”,分离 ⑫接近2.翻译画线的句子①译文:________________________________________________________________________ 答案 踮起脚的人不能久立,跨大步的人行走不稳,自我显露的不能显明,自以为是的不能彰显,自我夸耀的建立不起功勋,自高自大的不会长久。

(得分点:企、跨、彰、伐、矜) ②译文:________________________________________________________________________ 答案 合抱的大树,是从细小的萌芽开始生长的;九层的高台,是从每一筐土开始筑起的;千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。

分析高中语文中的古代辞章与词章古代辞章与词章是高中语文课程中重要的内容之一。

通过学习古代辞章与词章,我们可以了解到古代文化的精髓,深入探究语言的美妙之处。

本文将从不同的角度分析古代辞章与词章的特点和作用。

首先,古代辞章与词章在形式上有着独特的特点。

古代辞章与词章多采用平仄对仗、押韵等修辞手法,使得文章在语言上更加优美动听。

例如《离骚》中的“屈心而抑志,忍尤而攘诟”,这样的辞章运用了平仄对仗,使得整篇文章的音韵和谐。

这种形式上的美感不仅在古代有着重要的意义,也对现代文学产生了深远的影响。

其次,古代辞章与词章在内容上有着独特的魅力。

古代辞章与词章往往涵盖了丰富的意象和情感,通过细腻的描写和抒发,使读者能够感受到作者的思想和情感。

例如唐代诗人杜牧的《秋夜将晓出篱门迎凉有感》中写道:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

”这首词通过对夜晚的描绘,表达了诗人对秋天的喜爱和对自然的赞美之情。

古代辞章与词章的内容丰富多样,既有对自然景物的描写,也有对人生哲理的思考,给人以深刻的启发和思考。

古代辞章与词章还具有一定的教育意义。

通过学习古代辞章与词章,我们可以了解到古代人民的思想观念和价值观念。

例如明代文学家杨慎的《世说新语》中,通过对古代人物的言行举止的描述,反映了古代社会的风貌和人们的道德观念。

这种教育意义不仅体现在对历史的了解上,也对我们的人生观和价值观的塑造有着积极的影响。

古代辞章与词章还在一定程度上反映了古代社会的文化特点。

古代辞章与词章中经常涉及到古代的宫廷、乡村、民间等不同场景,通过对这些场景的描绘,可以了解到古代社会的风俗习惯和人们的生活方式。

例如《红楼梦》中描写了古代宫廷的繁华和人物的命运,通过对这些描写的分析,可以了解到古代社会的阶级制度和人们的生活状态。

这种文化特点的反映不仅对我们了解古代社会有帮助,也对我们理解古代文学作品有着重要的意义。

综上所述,古代辞章与词章作为高中语文课程的一部分,具有独特的形式和内容特点。

语文教案印章图片教案标题:通过印章图片提升学生的语文学习兴趣教案目标:1. 帮助学生理解印章图片的含义和作用。

2. 提高学生对语文学习的兴趣和参与度。

3. 培养学生的观察力和想象力。

教学重点:1. 学习印章图片的基本知识和技巧。

2. 运用印章图片来激发学生的语文学习兴趣。

3. 培养学生的创造力和表达能力。

教学准备:1. 印章图片素材。

2. 课堂展示设备(投影仪或电视)。

3. 学生练习纸和铅笔。

教学过程:引入:1. 展示一幅具有特色的印章图片,并向学生解释印章图片的含义和作用。

2. 引导学生回忆自己在生活中见过的印章图片,并与他们分享。

探究:1. 分发印章图片素材给学生,让他们观察、思考和描述每个印章图片的特点和意义。

2. 引导学生讨论印章图片与语文学习的关系,如何通过印章图片提升语文学习的兴趣和效果。

实践:1. 学生自行选择一幅印章图片,并以此为素材编写一个短篇故事或描述。

2. 学生互相交换作品,进行互评和讨论,分享自己的创作和想法。

总结:1. 引导学生总结本节课学到的知识和经验,分享他们对印章图片的理解和运用。

2. 鼓励学生在今后的学习中继续关注和运用印章图片,提升语文学习的兴趣和效果。

拓展:1. 鼓励学生在课外时间积极寻找和收集有趣的印章图片,并将其应用于写作和阅读中。

2. 提供更多相关的语文学习资源和活动,如印章图片创作比赛、印章图片阅读分享等。

评估:1. 观察学生在课堂上对印章图片的观察和描述能力。

2. 评价学生的创作作品和参与度。

3. 收集学生对本节课教学效果的反馈和建议。

教学延伸:教师可以在后续的语文教学中继续引入印章图片,如通过印章图片展开阅读理解、写作训练等活动,进一步提升学生的语文学习兴趣和能力。

汉代的印章中考语文说明文阅读题原文汉代的印章,在印章史上历来被人们称为是古代玺印艺术的巅峰。

汉初的官私印都继承了秦印的制度,官印仍用田字格和日字格,私印也带有框栏。

汉初官印作为当时官方的法物,所用的文字均为小篆结构,结体方正平直,不做任何增损处理,以示严肃。

这类文字,笔画都比秦官印文字粗壮。

它们被用在带框格的布局中,整体显得庄重浑穆,平整规矩。

汉初的官印布局尽管套用秦制,但印文面目有了改进,印风自有异于秦,为汉代后来印章的风格起了奠基的作用。

汉初官印在布局中取消田字格,应不晚于吕后二年。

1972年长沙马王堆汉墓的“轪(dài)侯之印”殉葬印,布局已不用田字格,便是有力的见证。

轪侯卒于吕后二年,离汉开国(公元206年)仅20年。

汉官印的布局和风格并不因用田字格而显得单调,有的作多字一排或二排布局,有的作四字二排布局,有的作四字以上的三排布局。

在风格方面,铸印印文布排严实整齐,笔画圆润浑穆;凿印印文布排活泼,笔画生涩,转折处时见锋芒和棱角。

汉私印在脱离秦制后,多方面有了重要的发展。

这种发展首先表现在印文方面。

它们运用了增损之法,笔画繁者省,简者增,按印文布排的疏密需要,应情而定,非常灵活。

这类印文与小篆相较,结构很不规范,但被大量使用,约定俗成,得到了当时社会的认可,成了作为专用于印章中的文字,称为缪篆,被列为汉六书之一。

此外,还用装饰感极强的鸟虫书入印。

鸟虫书的笔画,往往带有鸟形、虫形、鱼形,因此得名。

所谓鸟虫,放大后,鸟即鸾凤,虫即螭龙。

按汉人习惯,以龙凤形象入印,象征吉祥辟邪,以鱼入印象征相思和爱情,并非仅为美化印文。

其次,表现在形式结构上,敢于创新,敢于变化,重艺术效果和装饰趣味。

白文印,不论满白或细白文,均朴实大方,印文布排或匀称、或对比。

朱白相间的印,在同一方印中,或用一半朱文一半白文,或用三朱一白,或用三白一朱,通常将笔画少的字作朱文,笔画多的字作白文,使朱文笔画的粗细近同于白文笔画的间隙,使朱白二者的量感接近。

女子高生首つり自殺か「学校行きたくない」と相談(09/05 11:54)

東京・調布市(ちょうふし)で4日夜、高校2年の女子生徒が自宅で首をつって死亡しているのが見つかりました。

部屋からは遺書(いしょ)とみられるメモが見つかっていて、警視庁(けいしちょう)は自殺とみて調べています。

午後9時20分ごろ、調布市の住宅で、都内(とない)の高校に通う17歳の女子生徒が自分の部屋でロープで首をつっているのを父親が見つけ、119番通報しました。

救急隊(きゅうきゅうたい)が駆けつけましたが、女子生徒は現場で死亡が確認されました。

警視庁によると、部屋からは遺書とみられるメモが見つかっていて、女子生徒が自殺を1、図(はか)ったものとみられています。

女子生徒は亡くなる前、家族に対して「学校に行きたくない」などと相談していたということです。

女子生徒の通う高校では、新学期が始まったばかりでした。

警視庁は、家族や学校関係者から話を聞くなど女子生徒が自殺を図った原因について調べています。

-asahi.co.jp/ann/news/web/html/200905012.html

資料:

(1)過去10年間、日本で毎年自殺する人数は10万人を2、上回(うわまわ)り、青少年の自殺率は明らかに上昇の勢いを呈しています。

(2)日本の伝統文化の中で、自殺は自分の失敗の責任感を認め謝罪する気持ちを表す行為の一つです。

(3)最も多い原因あるいは動機は“鬱病(うつびょう)”です。

その他の原因は“体の疾病(しっぺい)”、経済と生活の問題です。

(4)中国で自殺するの人数は毎年やく60万人以上に達するとも言われています、世界一です。

(5)中国では最も多い自殺の原因はプレッシャーがおおきすぎることです。

新しい単語:

1. 図る: 企(くわだ)てる、目論(もくろ)む。

2. 上回る: ある数量より上になる。

(1---2広辞苑)

三年1組1番: 白雪

三年1組2番: 陳素娟。