动脉粥样硬化性心血管疾病危险分层,及降脂目标

- 格式:doc

- 大小:68.00 KB

- 文档页数:6

心血管病人血脂控制标准

心血管疾病是一类涉及心脏和血管的疾病,包括高血压、冠心病、脑血管疾病等。

血脂控制是心血管病患者管理的重要组成部分。

血脂主要包括胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白等,控制血脂可以

有效降低心血管疾病的风险。

根据临床指南和专业机构的建议,对于心血管病患者的血脂控

制标准一般包括以下几个方面:

1. LDL-胆固醇,低密度脂蛋白胆固醇是导致动脉粥样硬化的主

要脂质成分,因此其控制尤为重要。

一般来说,对于一般心血管病

患者,目标是将LDL-胆固醇控制在2.6mmol/L以下;对于高危患者,如有其他危险因素或已有心血管事件的患者,目标可能更低,通常

在1.8mmol/L以下。

2. HDL-胆固醇,高密度脂蛋白胆固醇被认为具有保护血管的作用,因此高水平的HDL-胆固醇有助于降低心血管疾病风险。

一般来说,HDL-胆固醇水平在1.0mmol/L以上被认为是良好的。

3. 甘油三酯,甘油三酯是人体内的一种脂质,高水平的甘油三

酯与心血管疾病风险增加相关。

一般来说,甘油三酯水平应控制在1.7mmol/L以下。

需要指出的是,这些标准可能会因个体情况、疾病严重程度、并发症等因素而有所调整。

因此,制定血脂控制的具体标准需要结合患者的整体情况进行个体化制定,患者应定期复查血脂水平,并根据医生的建议进行调整治疗方案。

同时,血脂控制的同时也需要结合健康饮食、适量运动、戒烟限酒等健康生活方式的综合干预,以达到更好的治疗效果。

脂质管理预防动脉粥样硬化性心血管疾病(完整版)控制血清胆固醇水平已成为预防心血管事件的中心目标。

目前使用的有效治疗方法,主要针对反映在低密度脂蛋白胆固醇(LDL-c)、非高密度脂蛋白胆固醇(非HDL-c)和甘油三酯(TG)水平中的载脂蛋白B相关的脂蛋白。

美国心脏病学会-美国心脏协会(ACC-AHA)最近提出的胆固醇管理指南于2018年出版。

2019年,ACC-AHA发布了心血管疾病一级预防指南,并将2018年胆固醇管理指南中的风险评估和脂质管理建议进行了推广。

根据这些新指南和其他治疗方面的最新进展,本文就目前控制血脂水平预防动脉粥样硬化性心血管疾病的方法进行了总结。

一、生活方式管理管理血清胆固醇的基础是在人类的整个生命过程中坚持促进健康的生活方式(包括饮食)。

即使是那些具有可增加冠心病风险的基因的人,也可以通过改变生活方式将其风险降低50%。

保持正常的体重和血糖水平,减少单糖和精制碳水化合物的摄入,增加体力活动,都能改善血脂水平,提供其他有益健康的益处,无论是否推荐药物治疗,都应采取这些措施。

二、一级预防中的脂质管理作为指导治疗决策的起点,2018年和2019年指南建议使用ACC–AHA风险计算器来估计10年内动脉粥样硬化性心血管疾病的风险。

该计算器适用于40至75岁的成年人,他们没有糖尿病,LDL胆固醇水平为70mg/dl(1.8 mmol/l)或更高,但低于190mg/dl(4.9 mmol/l)。

风险评估后,患者可根据其10年患病风险进行分类:低风险(<5%)、临界风险(5至<7.5%)、中等风险(>7.5至<20%)或高风险(>20%)。

对于大多数患病风险较低的患者来说,仅仅加强生活方式的改变往往就足够了。

对于高危人群,建议在采用健康生活方式的同时,使用高强度他汀类药物将LDL-c水平降低50%或更多。

对于中等风险人群,建议在采用健康生活方式的同时,开始使用中等强度的他汀类药物,将LDL-c水平降低30%或更多。

心血管疾病的危险分层的依据、标准和建议心血管疾病(Cardiovascular Disease,CVD)是指影响心脏和血管功能的一组疾病,包括冠心病、血压异常、心力衰竭等。

心血管疾病是当前全球范围内的主要死因,因此,对于危险分层的依据、标准和建议非常重要。

本文将介绍心血管疾病危险分层的依据、标准和建议。

依据:心血管疾病的危险分层的依据主要包括传统危险因素和非传统危险因素。

传统危险因素包括高血压、高血糖、高血脂、烟草使用、肥胖、缺乏运动、年龄、性别和家族史等。

这些危险因素常常是衡量一个人心血管疾病风险的重要指标。

非传统危险因素包括炎性因子、血液粘稠度、血小板活化和凝血系统活性等,这些因素可能加剧动脉炎症和血管功能异常,从而增加心血管疾病的风险。

标准:心血管疾病危险的标准通常采用心血管疾病发生率(如冠心病、心血管死亡等)作为评估指标。

根据不同地区和不同研究的数据,研究人员制定了一些评估标准,如美国心脏协会(AHA)/美国心脏学会(ACC)的ASCVD(动脉粥样硬化心血管疾病)风险评估计分算法。

该算法将年龄、性别、血压、血脂、糖尿病、吸烟和用药等因素纳入考虑,通过计算得出一个10年的心血管疾病发生率百分比,用于评估一个人的心血管疾病风险的高低。

另外,一些国家或地区也制定了自己的评估标准,如欧洲心脏病学会的SCORE系统(心血管风险三个层次的评分系统),用于评估欧洲人群的心血管疾病风险。

建议:基于危险分层评估结果,医生可以提供相应的建议和干预措施,以减少心血管疾病的风险。

以下是一些常见的建议和干预措施:1.健康生活方式:改善饮食结构,减少饱和脂肪和胆固醇的摄入,增加蔬菜、水果、纤维等健康食物的摄入。

适量运动,控制体重。

戒烟和限制饮酒。

2.药物治疗:对于高血压、高血糖和高血脂等传统危险因素不易通过生活方式改善的患者,可以考虑使用药物进行控制。

如降压药、降糖药和降脂药等。

3.定期体检和检测:对于危险分层较高的人群,定期进行心血管疾病的相关检查,如血压、血脂、血糖、心电图和冠状动脉CT等。

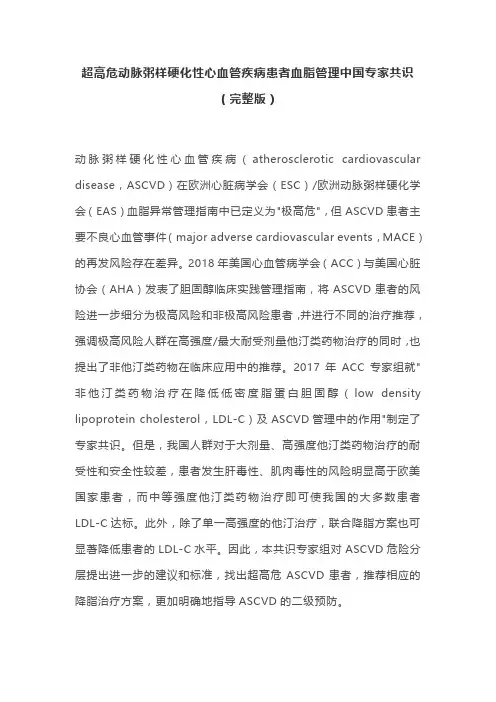

精选全文完整版(可编辑修改)《超高危动脉粥样硬化性心血管疾病患者血脂管理中国专家共识》(2020)要点动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)在欧洲心脏病学会(ESC)/欧洲动脉粥样硬化学会(EAS)血脂异常管理指南中已定义为“极高危”,但ASCVD患者主要不良心血管事件(MACE)的再发风险存在差异。

本共识专家组对ASCVD危险分层提出进一步的建议和标准,找出超高危ASCVD患者,推荐相应的降脂治疗方案,更加明确地指导ASCVD的二级预防。

一、超高危ASCVD人群的定义临床ASCVD包括急性冠状动脉综合征(ACS)、心肌梗死(MI)史、稳定或不稳定心绞痛、冠状动脉或其他血管重建术、缺血性卒中、短暂性脑缺血发作和周围血管病变(PAD)等,以上均为动脉粥样硬化相关性疾病。

(一)ASCVD二级预防的风险因素评估全面评价ASCVD总体危险是防治血脂异常的必要前提。

ASCVD患者直接列为极高危人群。

然而,即使在ASCVD患者之间,再次发生ASCVD事件的风险也截然不同:其10年严重血管事件的再发率在17%,其中18%的人再发率<10%,22%的人再发率>30%。

对ASCVD 人群,虽然可通过合理应用他汀类药物改善预后,但近年发表的多项临床研究结果显示,对极高危ASCVD患者,LDL-C水平在达到1.8mmol/L的降脂目标后,仍有较大的残余风险,进一步降低LDL-C水平可能存在更多获益。

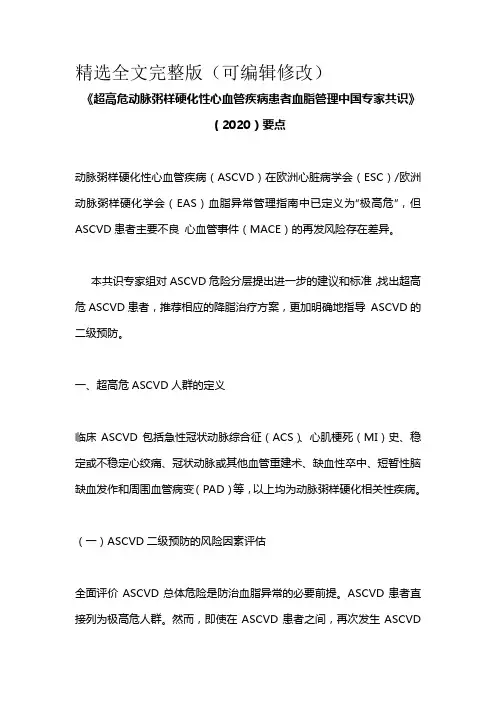

(二)超高危ASCVD患者的定义基于亚洲及中国人群的临床血脂管理经验,同时参考2018年AHA/ACC 胆固醇管理指南,建议中国超高危ASCVD患者的风险分层采用严重事件+高风险因素模式,定义为发生过≥2次严重的ASCVD事件或发生过1次严重的ASCVD事件合并≥2个高风险因素的患者为超高危ASCVD患者(表1)。

二、超高危ASCVD患者的治疗(一)血脂异常的治疗原则1. 干预靶点:血脂异常特别是血清LDL-C水平升高是ASCVD的重要危险因素。

动脉粥样硬化血脂控制标准

动脉粥样硬化血脂控制标准需要根据个体情况来制定。

对于还没有明确的动脉粥样硬化性心血管疾病的个体,其血脂目标通常建议控制在高危水平,即低密度脂蛋白低于毫摩尔/升。

而如果已出现明确的动脉粥样硬化性心血管疾病,如冠心病、脑血管意外史、间隙性跛行的下肢血管病变等,则需将低密度脂蛋白控制在毫摩尔/升以下,以减少其在动脉内膜沉着堆积且稳定动脉斑块的目的。

血脂标准也要根据个体是否有高血压、糖尿病等基础病区别对待。

如果个体有高血压、糖尿病等基础病,那么血脂控制标准应该更加严格。

以上内容仅供参考,具体的血脂控制标准还需要根据个体情况由医生制定。

如果个体已经患有动脉粥样硬化性心血管疾病,应该及时就医,接受专业的治疗和指导。

高脂血症类型、病理、分类及ASCVD危险分层指导作用及调节血脂要点血脂是血清中的胆固醇、甘油三酯(TG)和类脂等的总称,与临床密切相关的血脂主要是胆固醇和TG。

高油脂饮食、内分泌相关疾病或甲状腺功能减退症等均可导致高脂血症。

高脂血症是如动脉粥样硬化性心脑血管疾病、脂肪肝等许多高死亡率、高致残率疾病的危险因素,有效控制血脂异常对于这些疾病的防控具有重要意义。

高脂血症高脂血症,常被称为高血脂,医学上又称为血脂异常,通常指血浆中TG和(或)总胆固醇(TC)升高,也包括低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)升高和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)降低。

高脂血症一般无明显不适的症状,且大多数都是在常规体检或因其他疾病就诊时发现,常被称为“隐形的杀手”。

血脂异常分类比较复杂,一般根据病因将其分为原发性高脂血症和继发性高脂血症。

原发性高脂血症又分为三类:高胆固醇症,混合性高脂血症(胆固醇与TG均升高)与高TG症。

原发性与先天性和遗传因素有关,是由于单基因缺陷或多基因缺陷所致,具有明显的遗传倾向,具有家族聚集性。

包括家族性高胆固醇血症(FH),家族性高甘油三酯血症等。

表1:原发性高脂血症的分类继发性高脂血症是指由其他疾病及已知原因导致的血脂异常。

其中疾病主要包括:糖尿病、肾病综合征、肝脏疾病、甲状腺功能减退、多囊卵巢综合征等,且其本质亦是升高胆固醇和(或)TG(如表3)。

除此之外,长期应用某些药物也可能引起高脂血症:糖皮质激素、噻嗪类利尿剂、β受体阻滞剂、部分抗肿瘤药物等(如表4)。

另外,雌激素缺乏也可导致高脂血症的发生。

继发性高血脂症的病因表3:继发性高血脂症具体病因(疾病)ASCVD危险分层指导调脂治疗LDL-C、TG升高,HDL-C降低等血脂异常会增加动脉粥样硬化、脂肪肝、急性胰腺炎等众多疾病的发病风险。

为更好地预防血脂异常造成的疾病风险,并指导调脂治疗的启动时间与治疗方案,临床上需评估血脂结果:首先要排除继发因素,然后结合患者的基础状况进行ASCVD危险分层,确定治疗的目标值。

中国血脂管理指南(2023年)指南要点一、血脂异常流行病•要点提示近几十年来,中国人群的血脂水平、血脂异常患病率明显增加,以高胆固醇血症的增加最为明显。

动脉粥样硬化性心血管疾病超(极)高危人群的降脂治疗率和达标率较低,亟需改善。

二、血脂与脂蛋白♦要点提示与临床密切相关的血脂成分主要包括胆固醇和甘油三酯。

血液中胆固醇和甘油三酯主要存在于脂蛋白中,包括乳糜微粒、极低密度脂蛋白、中间密度脂蛋白、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白和脂蛋白⑶。

三、血脂检测项目•要点提示临床血脂检测的常规项目包括总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇;载脂蛋白A1、栽脂蛋白B、脂蛋白(a)等已被越来越多临床实验室作为血脂检测项目。

非高密度脂蛋白胆固醇可通过计算获得,是降脂治疗的次要干预靶点。

四、血脂异常流行病•要点提示近几十年来,中国人群的血脂水平、血脂异常患病率明显增加,以高胆固醇血症的增加最为明显。

动脉粥样硬化性心血管疾病超(极)高危人群的降脂治疗率和达标率较低,亟需改善。

五、ASCVD 总体风险评估•要点提示动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)总体风险评估是血脂干预决策的基础。

推荐采用基于我国人群长期队列研究建立的'‘中国成人ASCVD 总体发病风险评估流程图〃进行风险评估。

对<55岁且ASCVD10年风险为中危者进一步进行余生风险评估。

ASCVD10年风险为中危且余生风险不属于高危的个体,应考虑结合风险增强因素决定干预措施。

二维用防⅛超育危人与度堂过X2次户■ASCVD •忤城发生过1次尸亶ASCvD 事件.且合并*2个高危隙因・r®ASCVD ・华ACSAjetVl 年);<2>既往心肌便死病史(除上JtMS 以升). ⑶堂ID 性的卒中更:川有行族的MIfWallr 病变.ιut 稚受过血或■建或鱼般高危险困,Il)LDL-C■1£mmol/L .再次鬟生尸重第ASevD .件. (2)单发"心出I 劣<55岁,女(65岁I 0)«*nARiSMAfi<*«LDL-C»49πvno ∣∕L] 网及住*CABG 或Ra 史 ⑸■碌病16)高而后 (7)CKD3-4期 I8)⅞U8极高电人目不有含ISK 触标;t 的M 他ASCvDe«1ASCVD 砧除粥秆硬化饯心射置残胸ACS *性冠脉爵合及LDL-C 依密ItIS 金白的WiieABG 冠状动鞋畀路移植京POH 座记状动酷介入治"TCSRBfiBSICKDIfttIIKffHDL-C 离由ItMi 管台窜国BTBMl 体■指触ImmHg«0133kPa 。

超高危动脉粥样硬化性心血管疾病患者血脂管理中国专家共识(完整版)动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)在欧洲心脏病学会(ESC)/欧洲动脉粥样硬化学会(EAS)血脂异常管理指南中已定义为"极高危",但ASCVD患者主要不良心血管事件(major adverse cardiovascular events,MACE)的再发风险存在差异。

2018年美国心血管病学会(ACC)与美国心脏协会(AHA)发表了胆固醇临床实践管理指南,将ASCVD患者的风险进一步细分为极高风险和非极高风险患者,并进行不同的治疗推荐,强调极高风险人群在高强度/最大耐受剂量他汀类药物治疗的同时,也提出了非他汀类药物在临床应用中的推荐。

2017年ACC专家组就"非他汀类药物治疗在降低低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein cholesterol,LDL-C)及ASCVD管理中的作用"制定了专家共识。

但是,我国人群对于大剂量、高强度他汀类药物治疗的耐受性和安全性较差,患者发生肝毒性、肌肉毒性的风险明显高于欧美国家患者,而中等强度他汀类药物治疗即可使我国的大多数患者LDL-C达标。

此外,除了单一高强度的他汀治疗,联合降脂方案也可显著降低患者的LDL-C水平。

因此,本共识专家组对ASCVD危险分层提出进一步的建议和标准,找出超高危ASCVD患者,推荐相应的降脂治疗方案,更加明确地指导ASCVD的二级预防。

一、超高危ASCVD人群的定义临床ASCVD包括急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)、心肌梗死(myocardial infarction,MI)史、稳定或不稳定心绞痛、冠状动脉或其他血管重建术、缺血性卒中、短暂性脑缺血发作和周围血管病变(peripheral artery disease,PAD)等,以上均为动脉粥样硬化相关性疾病。

调脂治疗的靶标探索1913年Anitschkow的动物模型揭示:没有胆固醇,就没有动脉粥样硬化。

通过用富含胆固醇的饮食喂养兔,可以诱导出动脉粥样硬化疾病;无论大体及显微镜下均非常类似人类动脉病变。

1984年,NIH发布《降低胆固醇预防心脏病共识》,确立了控制胆固醇预防心脏病的地位。

该共识的撰写是基于Framingham、MRFIT等研究结果的证实。

随着胆固醇水平升高,冠心病发生率和死亡率也会随之增加。

LDL-C累积暴露量越大,动脉粥样硬化斑块负荷越重,心血管风险越高。

根据2005年14项荟萃分析结果显示,LDL-C每降低1mmol/L,主要冠状动脉事件减少23%,主要心血管事件减少21%。

由此可见,LDL-C水平绝对降低是相对风险降低的主要预测指标。

2016中国成人血脂异常防治指南指出,临床上血脂检测的基本项目包括:总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)。

LDL-C是导致动脉粥样硬化发生、发展的主要危险因素。

2018 AHA血脂管理指南推荐,年龄≥20岁人群应通过LDL-C水平评估ASCVD风险(推荐级别Ⅰ/证据级别B-NR)。

大量大型血脂管理RCT研究均将LDL-C水平降低作为ASCVD获益的研究指标。

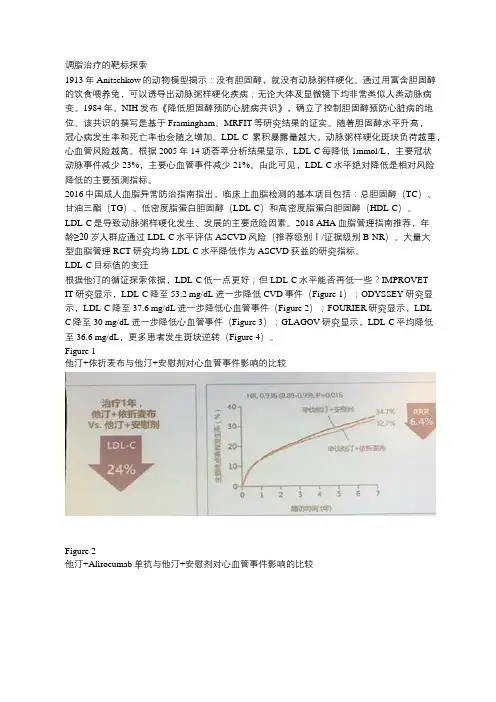

LDL-C目标值的变迁根据他汀的循证探索依据,LDL-C低一点更好;但LDL-C水平能否再低一些?IMPROVET-IT研究显示,LDL-C降至53.2 mg/dL进一步降低CVD事件(Figure 1);ODYSSEY研究显示,LDL-C降至37.6 mg/dL进一步降低心血管事件(Figure 2);FOURIER研究显示,LDL-C降至30 mg/dL进一步降低心血管事件(Figure 3);GLAGOV研究显示,LDL-C平均降低至36.6 mg/dL,更多患者发生斑块逆转(Figure 4)。

Figure 1他汀+依折麦布与他汀+安慰剂对心血管事件影响的比较Figure 2他汀+Alirocumab单抗与他汀+安慰剂对心血管事件影响的比较Figure 3他汀+依洛尤单抗与他汀+安慰剂对心血管事件影响的比较Figure 4安慰剂组与依洛尤单克对LDL-C降低的比较2018 CTTC荟萃分析显示,对于LDL-C已经很低(70 mg/dL以下)的患者,LDL-C进一步降低仍可带来获益。

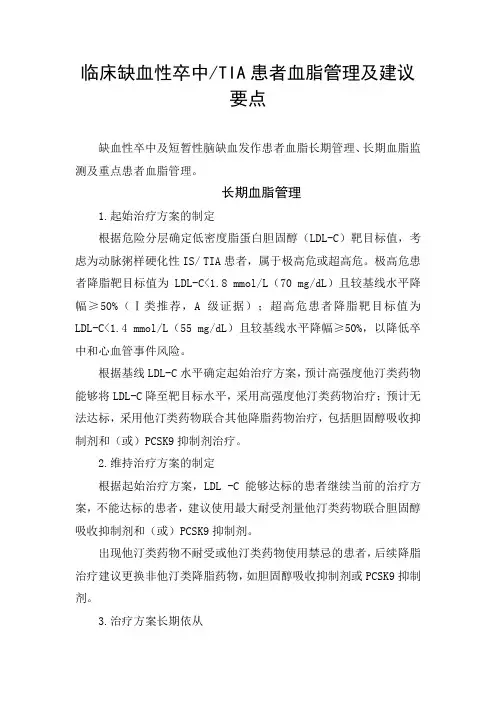

临床缺血性卒中/TIA患者血脂管理及建议要点缺血性卒中及短暂性脑缺血发作患者血脂长期管理、长期血脂监测及重点患者血脂管理。

长期血脂管理1.起始治疗方案的制定根据危险分层确定低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)靶目标值,考虑为动脉粥样硬化性IS/ TIA患者,属于极高危或超高危。

极高危患者降脂靶目标值为LDL-C<1.8 mmol/L(70 mg/dL)且较基线水平降幅≥50%(Ⅰ类推荐,A级证据);超高危患者降脂靶目标值为LDL-C<1.4 mmol/L(55 mg/dL)且较基线水平降幅≥50%,以降低卒中和心血管事件风险。

根据基线LDL-C水平确定起始治疗方案,预计高强度他汀类药物能够将LDL-C降至靶目标水平,采用高强度他汀类药物治疗;预计无法达标,采用他汀类药物联合其他降脂药物治疗,包括胆固醇吸收抑制剂和(或)PCSK9抑制剂治疗。

2.维持治疗方案的制定根据起始治疗方案,LDL -C能够达标的患者继续当前的治疗方案,不能达标的患者,建议使用最大耐受剂量他汀类药物联合胆固醇吸收抑制剂和(或)PCSK9抑制剂。

出现他汀类药物不耐受或他汀类药物使用禁忌的患者,后续降脂治疗建议更换非他汀类降脂药物,如胆固醇吸收抑制剂或PCSK9抑制剂。

3.治疗方案长期依从改善患者依从性需要临床医师和患者的共同努力,从个体化治疗的角度着手,尽早使患者LDL -C降至靶目标范围内,维持LDL-C达标时间比例,以减少不良事件发生并带来更多的临床获益。

重点IS及TIA 患者血脂管理1.血管内治疗术后患者血脂管理合并症状性颅内外动脉狭窄(颅内动脉狭窄程度≥70%或颈动脉狭窄程度≥50%)的IS或TIA患者,如接受急性血管内治疗或曾接受过颈动脉内膜剥脱术/支架成形术治疗,建议LDL-C<1.4 mmol/L,非HDL-C<2.2 mmol/L。

2.IS及TIA合并糖尿病患者血脂管理对于合并糖尿病的IS或TIA患者,LDL-C应控制在<1.4 m mo l / L。

血脂异常的危险分层及调脂治疗近20年来,国内外关于血脂异常的防治研究取得了很大进展,血脂异常主要是以胆固醇升高作为动脉粥样硬化的主要致病因素。

基于中国流行病调查资料和临床研究结果,中国仅在2007年讨论制定了中国成人血脂异常防治指南,指导了目前临床的血脂异常的危险分层及调脂治疗方案,之后并未进行更新,而欧美则分别在今年内更新了血脂防治指南。

以下结合近年来的主要进展进行简要介绍。

一血脂和血脂检测1.血脂是血浆中的胆固醇、甘油三酯(TG)和类脂如磷脂等的总称。

与临床密切相关的血脂主要是胆固醇和TG。

循环中血液中的胆固醇和TG必须与特殊的蛋白质即载脂蛋白(a po)结合形成脂蛋白才能被运输至组织进行代谢。

超速离心技术可将血浆脂蛋白分为:(1)乳糜微粒(CM):由小肠合成,富含TG(占90%);(2)极低密度脂蛋白(VLDL):由肝脏合成,TG含量占55%,与CM一起统称富含TG的脂蛋白(TRL);(3)低密度脂蛋白(LDL):由VLDL转化而来,为富含胆固醇的脂蛋白,向肝外组织(包括脉壁内)输送胆固醇;(4)高密度脂蛋白(HDL):由肝脏和小肠合成,能将胆固醇从周围组织(包括动脉粥样硬化斑块)中转运到肝脏进行再循环或以胆酸的形式排泄,此过程称为胆固醇逆转运;(5)脂蛋白(a)[Lp(a)]类似于LDL,但多含载脂蛋白(a)。

2.血脂检测目前临床上血脂的基本检测项目为(1)总胆固醇(TC):指血液中各脂蛋白所含胆固醇之总和;(2)TG:血浆中各脂蛋白所含TG的总和;(3)HDL-C:通过检测HDL颗粒中所含胆固醇的量,间接了解血浆中HDL的水平;(4)LDL-C:因胆固醇占LDL重量的50%作用,一般情况下LDL-C与TC平行,但最好采用LDL-C取代TC作为对冠心病及其他动漫粥样硬化性疾病的危险性评估。

其他血脂检查项目的意义尚在研究中,暂不推荐临床常规检测。

二.血脂异常分类:血脂异常通常指血浆中胆固醇和/或甘油三酯升高,俗称高脂血症。

不同ASCVD危险分层患者LDL-C达标及影响因素分析作者:桑鹏程孙飞来源:《中国现代医生》2020年第28期[摘要] 目的分析不同動脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)危险分层患者低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)达标情况及影响因素。

方法本研究纳入2018年6月~2019年3月至大连解放军第967医院就诊的既往给予他汀类药物治疗的患者为研究对象,通过询问并记录的方式收集、整理患者的一般情况和临床资料。

根据《中国成人血脂异常防治指南(2016修订版)》将入选患者分为极高危(n=242)、高危(n=207)、低中危(n=139)三组。

将极高危患者LDL-C达标定义为坚持或间断服用他汀类药物且LDL-C<1.8 mmol/L,高危组及低中危组达标分别定义为LDL-C<2.6 mmol/L和<3.4 mmol/L,无论是否使用他汀类药物。

采用单因素分析影响他汀服药依从性的相关变量,并建立Logistic回归模型进行多因素分析以探讨影响他汀服药依从性的独立影响因素。

结果①LDL-C达标率在极高危患者为42.1%,高危患者为59.4%,低中危患者为81.3%;不同危险分层患者LDL-C达标率比较,差异有统计学意义(P=0.000)。

②极高危和高危患者LDL-C不达标原因包括联合使用降脂药物(他汀类药物联合依折麦布)比例低(10.0%和2.4%)、使用低剂量他汀类药物(37.9%和31.0%)及不按医嘱服药(26.4%和56.0%);低中危患者LDL-C不达标原因主要为使用低剂量他汀类药物(23.1%)和不按医嘱服药(76.9%)。

③单因素分析显示,年龄≤65岁、使用药物种类≤3种和对药物认知良好的患者服药依从性显著增高(均P[关键词] 动脉粥样硬化性心血管疾病;低密度脂蛋白胆固醇;他汀类药物;药物依从性[中图分类号] R743;R54 [文献标识码] A [文章编号] 1673-9701(2020)28-0045-06Analysis of LDL-C attainment rate and influencing factors in patients with different ASCVD risk stratificationSANG Pengcheng1 SUN Fei21.Department of Cardiovascular Medicine, Jinzhou Medical University Postgraduate Training Base of PLA 967th Hospital, Dalian 116011, China;2.Department of Circulation, Zhongshan Hospital Affiliated to Dalian University, Dalian 116001, China[Abstract] Objective To analyze the attainment of low-density lipoprotein cholesterol(LDL-C)in patients with different atherosclerotic cardiovascular disease(ASCVD) risk stratification and its influencing factors. Methods This study included the patients who were given statin treatment from June 2018 to March 2019 in PLA 967th Hospital as the research object, and collected and organized the general situation and clinical data of the patients by way of inquiry and recording. According to Chinese Guidelines for the Prevention and Treatment of Dyslipidemia in Adults(2016 Revision),the enrolled patients were divided into three groups: extremely high-risk group(n=242), high-risk group(n=207) and low and moderate-risk group(n=139). LDL-C attainment in extremely high-risk patients was defined as adherence to or intermittent use of statins and LDL-C<1.8 mmol/L; LDL-C attainment in high-risk group and low and moderate-risk group was defined as LDL-C<2.6 mmol/L and<3.4 mmol/L with or without statins. Univariate analysis was used to identify variables related to statin adherence, and Logistic regression model was established for multivariate analysis to explore independent factors affecting statin adherence. Results ①The LDL-C attainment rate was 42.1% in extremely high-risk patients, 59.4% in high-risk patients, and 81.3% in low and moderate-risk patients. LDL-C attainment rate of patients with different risk stratification was significantly different(P=0.000). ② The reasons for LDL-C non-attainment in extremely high-risk and high-risk patients included the low proportion of lipid-lowering drugs(statin combined with etheiblum)(10.0% and 2.4%), the use of low-dose statin drugs(37.9% and 31.0%) and not following the prescribed medicine(26.4% and 56.0%). The main reasons for LDL-C failure in low and moderate-risk patients were the use of low-dose statins(23.1%) and not following the prescribed medicine(76.9%). ③ Univariate analysis showed that the medication adherence ofpatients with age ≤65 years old,drug use ≤3 types and good drug cognition was significantly increased(all P<0.05). The medication adherence of patients who lived alone, had low income and were easily affected by the health information of non-medical institutions was significantly lower (all P<0.05). ④ Multivariate Logistic regression analysis showed that the use of few drugs and good cognition of drugs could increase the compliance with statins. Low income, solitary status,and the influence of non-health care information could reduce adherence to statins. Conclusion It is necessary to strengthen the doctor's rational use of lipid-lowering drugs and improve patient compliance with medication in order to improve the LDL-C adherence rate of ASCVD risk patients.[Key words] Atherosclerotic cardiovascular disease; Low density lipoprotein cholesterol; Statins; Medication adherence动脉粥样硬化是引发心脑血管疾病的重要原因,低密度脂蛋白胆固醇(Low density lipoprotein cholesterol,LDL-C)是引发动脉粥样硬化性心血管疾病(Atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)的重要原因,循证医学研究证实降低LDL-C可明显降低心脑血管发病率,改善患者预后[1]。

血脂控制目标指南2021

2021年新版ESC心血管疾病预防指南中,血脂控制目标如下:

1.对于已确诊动脉粥样硬化性心血管疾病的患者,建议将低密度脂

蛋白胆固醇降低至1.4mmol/L以下,且较基线值降低50%以上。

2.对于合并动脉粥样硬化疾病或严重靶向器官损害的2型糖尿病患

者,应进一步强化降血脂治疗,降脂目标同样为低密度脂蛋白胆固醇水平较基线降低50%以上且达到1.4mmol/L以下。

3.对于年龄大于40岁,心血管疾病高危风险的2型糖尿病患者,应

将低密度脂蛋白胆固醇水平降低50%以上,且控制在1.8mmol/L 以下。

4.对于年龄小于70岁,无心血管疾病,无糖尿病,但心血管疾病风

险属于很高危的情况,应考虑进行强化降血脂治疗,降脂目标为低密度脂蛋白胆固醇降低到1.4mmol/L以下,且降低超过50%以上。

血脂分层治疗的意义和目标值中国心血管病来势汹汹,每年死于心血管病的约300万人,总死亡人数中每死亡3人就有1人是心血管病,每天心血管病死亡8200人,每小时心血管病死亡340人。

在导致冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)发生的多重危险因素中,高胆固醇是冠心病最重要的危险因素之一。

有研究显示,1984-1999年北京市冠心病死亡率增加,其中77%归因于胆固醇水平的增高。

因此,胆固醇管理是中国心血管病防治的关键举措。

在临床工作中,我们应遵循指南管理胆固醇。

危险评估,因人而异既往众多血脂异常管理指南均强调根据血脂合适水平指导调脂治疗。

2001年美国国家胆固醇教育计划(NCEP)成人治疗组第三次报告(ATPⅢ)中提出“虽然明确将降低血低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)作为降脂治疗的首要目标,但在决定将LDL-C降至何种程度时,需要考虑患者是否同时合并其他冠心病的主要危险因素(包括吸烟、高血压、低高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、早发冠心病家族史、年龄)。

分析这些冠心病的主要危险因素将有助于判断患冠心病的危险程度,并由此决定降低LDL-C的目标值。

《中国成人血脂异常防治指南(2007)》指出,全面评价心血管病的综合危险是预防和治疗血脂异常的必要前提。

心血管危险因素的数目和严重程度共同决定了个体发生心血管病的危险程度,建议按照有无冠心病及其等危症、有无高血压、其他心血管危险因素的多少,结合血脂水平来综合评估心血管病的发病危险,将人群进行危险性高低分类(表1)。

【点击下载】2009年加拿大发布的血脂异常指南【点击下载】即摒弃“血脂合适水平”描述,更强调根据心血管危险分层指导血脂干预的理念,从而使血脂管理更加具体、合理。

贴近临床。

2011年欧洲心脏病学会(ESC)和欧洲动脉粥样硬化学会(EAS)首次携手发布了欧洲首个血脂异常管理指南【点击下载】,更明确指出,血脂达标要因人而异,明确的“合适范围值”有可能掩盖卒中、冠心病、心肌梗死等风险因素,导致心脑血管疾病发病风险增高。

动脉粥样硬化性心血管疾病危险分层,及降脂目标

血脂异常是动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD,包括冠心病、缺血性卒中以及外周动脉疾病)最重要的危险因素,而全面评价ASCVD总体危险是防治血脂异常的必要前提。

评价ASCVD总体危险,不仅有助于确定血脂异常患者调脂治疗的决策,也有助于临床医生针对多重危险因素,制定出个体化的综合治疗决策,从而最大程度降低患者ASCVD总体危险。

目前,国内外发布的血脂异常防治指南的核心内容均包括ASCVD发病总体危险的评估方法和危险分层的标准。

ASCVD的“危险分层”根据每个人具备不同的危险因素分为“极高危”、“高危”、“中危”和“低危”4个层次,不同的危险分层其调理血脂的目标值是不同的。

按不同的“危险分层”进行调脂达标,既是世界卫生组织(WHO)及各国《指南》的共识,也是调脂达标必须遵循的金标准。

什么是ASCVD的“危险分层”

ASCVD的“危险分层”是指通过对具有代表性且样本量足够大的研究人群的长期随访观察,列出可能对生存时间有影响的各种危险因素,再根据不同的方法,计算出这些危险因素的综合作用,从而对不同危险率的人群进行危险分层,以决定采取不同的干预措施。

自1948年开始的美国弗莱明翰(Framingham)心脏研究到创建预测冠心病发病绝对风险模式,历时半个多世纪,对预测心血管病风险做出了卓越贡献,现如今Framingham风险预测系统已被多个心血管病前瞻性研究广泛采用,其预测方法已被国外多个高血压和高脂血症防治指南作为评估个体发病风险和指导临床治疗的工具,其中也包括我国指南。

此外,其他的方法还有欧洲心血管危险评估(SCORE)系统,英国的新型心血管风险评分QRISK、QRISK2模型等。

ASCVD的“危险分层”及降脂目标值

影响ASCVD整体风险评估的主要因素包括:高血压、胆固醇升高、糖尿病、缺乏运动、年龄(男≥45岁、女≥55岁)、吸烟、HDL-C低、肥胖和有血管病早发家族史等。

1. 极高危(具备以下其中1条者即为极高危)

动脉粥样硬化性心血管疾病(冠心病、不稳定性心绞痛、ACS、冠脉支架、搭桥、陈旧心肌梗死、脑卒中、短暂脑缺血发作)。

糖尿病合并靶器官损害,如蛋白尿等,或伴有吸烟、高血压、血脂异常等重要危险因素。

严重的慢性肾脏疾病(肾小球滤过率≤30mL/min/1.73m2)。

外周血管疾病,如下肢动脉栓塞等。

降脂目标:总胆固醇(TC)目标值≤3.1mmol/L(120mg/dL),低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)目标值≤1.8mmol/L(70mg/dL)。

由于基线值较高,难以达标时,可采用LDL-C降低50%目标。

2. 高危(具备以下其中1条者即为高危)

糖尿病,年龄≥40岁。

同时1.8 < LDL-C ≤4.9mmol/L或3.1 < TC < 7.2mmol/L。

高血压1级并两个以上其他危险因素,如吸烟、肥胖、HDL-C < 1.0mmol/L或2、3级,血压> 160/100mmHg合并靶器官损害、LDL-C ≥2.6mmol/L。

血脂异常,LDL-C ≥4.9mmol/L(189mg/dL)或TC ≥7.2mmol/L (278 mg/dL)。

慢性肾病III期,肾功能损害(肾小球滤过率

30~59mL/min/1.73m2)。

降脂目标:TC ≤3.6mmol/L(140mg/dL);LDL-C ≤2.6mmol/L (100mg/dL)。

3. 中危(具备以下其中2~3条者即为中危)

吸烟、酗酒。

年龄:男性> 45岁,女性> 55岁。

HDL-C < 1.0mmol/L。

高血压1级140~159/90~99mmHg。

糖耐量异常(餐后2h血糖≥7.8mmol/L)。

肥胖(BMI ≥28 kg/m2)。

早发缺血性心血管病家族史或家族遗传性高胆固醇血症。

膳食结构不正常(高脂、高盐、高热能、少蔬菜、少碳水化物)。

缺乏运动、睡眠不足、熬夜。

精神紧张、心理压力大、过度疲劳。

降脂目标:TC ≤4.6mmol/L(178mg/dL);LDL-C ≤3.4mmol/L (130mg/dL)。

4. 低危

0~1个危险因素即为低危。

降脂目标:TC ≤5.7mmol/L(220mg/dL);LDL-C ≤3.4mmol/L (130mg/dL)。

表. 10年ASCVD发病风险评估

注:*危险因素个数:包括吸烟、低HDL-C及男性≥45岁或女性≥55岁。

10年心血管事件风险小于5%为低危,5%~9%为中危,10%以上为高危。

临床医生面对血脂异常及ASCVD患者,制定调脂方案时,必须首先根据患者病情、存在的危险因素、年龄、家族史等进行危险分层,同时确定调脂治疗需要达到的胆固醇基本目标值。