氰化钠英文安全技术说明书

- 格式:xls

- 大小:50.00 KB

- 文档页数:21

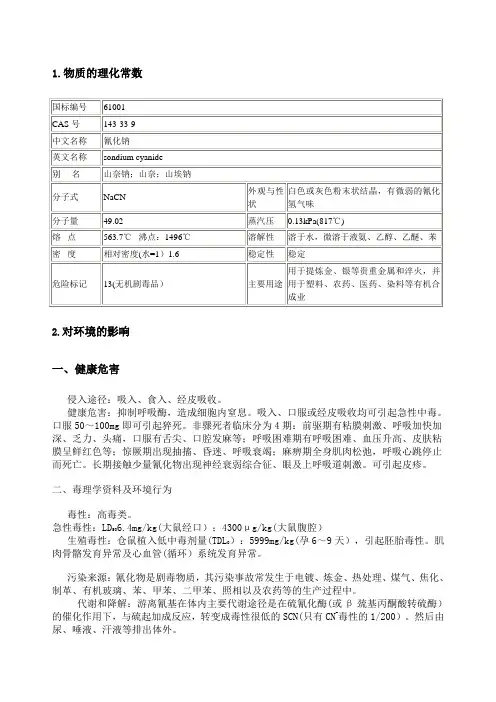

1.物质的理化常数2.对环境的影响一、健康危害侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。

吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。

口服50~100mg即可引起猝死。

非骤死者临床分为4期:前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛,口服有舌尖、口腔发麻等;呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等;惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭;麻痹期全身肌肉松弛,呼吸心跳停止而死亡。

长期接触少量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。

可引起皮疹。

二、毒理学资料及环境行为毒性:高毒类。

急性毒性:LD506.4mg/kg(大鼠经口);4300μg/kg(大鼠腹腔)生殖毒性:仓鼠植入低中毒剂量(TDL0):5999mg/kg(孕6~9天),引起胚胎毒性。

肌肉骨骼发育异常及心血管(循环)系统发育异常。

污染来源:氰化物是剧毒物质,其污染事故常发生于电镀、炼金、热处理、煤气、焦化、制革、有机玻璃、苯、甲苯、二甲苯、照相以及农药等的生产过程中。

代谢和降解:游离氰基在体内主要代谢途径是在硫氰化酶(或β巯基丙酮酸转硫酶)的催化作用下,与硫起加成反应,转变成毒性很低的SCN(只有CN-毒性的1/200)。

然后由尿、唾液、汗液等排出体外。

游离氰基还可与体内含钴的化合物如羟钴胺(维生素B12)结合形成无毒的氰钴化合物。

因此临床上有用羟钴胺或依地酸二钴抢救CN-急性中毒的报告。

人体对CN-有较强的解毒机能,氰化物是非蓄积性毒物。

当不致产生中毒剂量的少量外源性氰根进入机体后,可被迅速转化为无毒或低毒物质排出体外。

氰化物在地面水中很不稳定,当水的pH值大于7和有氧存在的条件下,可被氧化生成碳酸盐与氨。

地面水中带存在着能够分解利用氰化物的微生物,亦可将氰经生物氧化用途转化为碳酸盐与氨。

因此氰化物在地面水中的自净过程相当迅速,但水体中氰化物的自净过程还要受水温,水的曝气程度(搅动)、pH、水面大小及深度等因素影响。

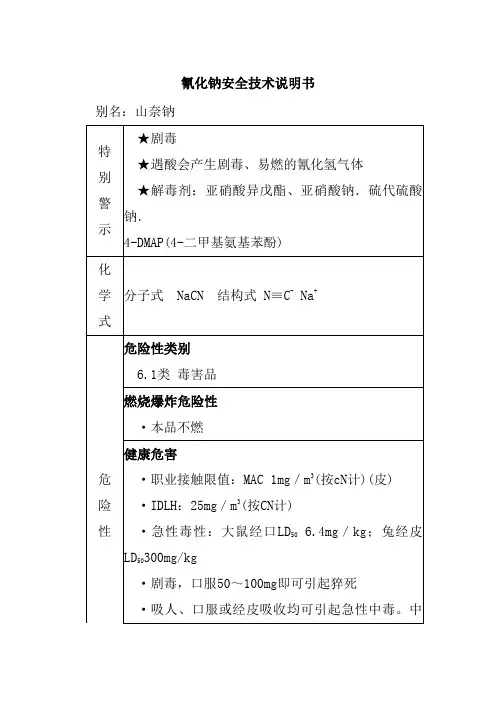

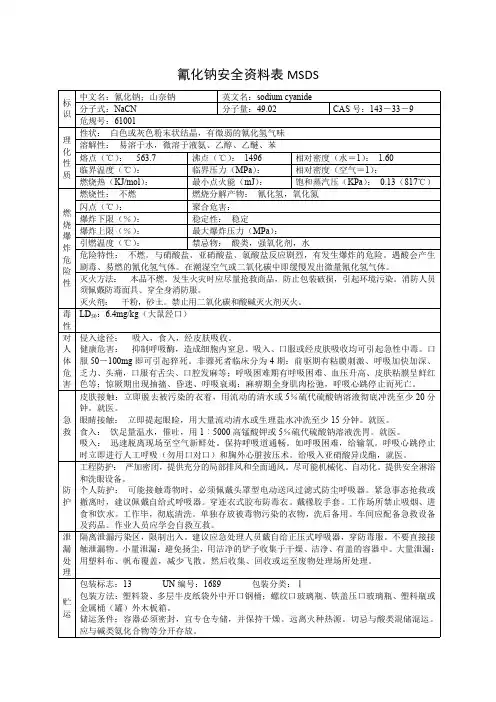

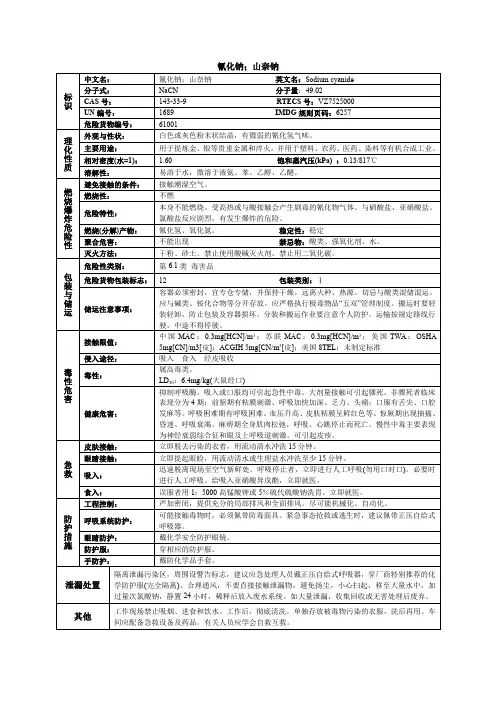

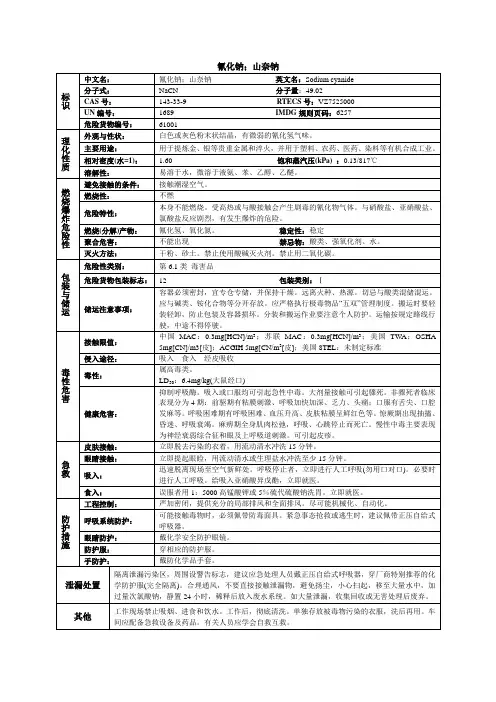

氰化钠安全资料表MSDS标识中文名:氰化钠;山奈钠英文名:sodium cyanide分子式:NaCN分子量:49.02CAS号:143-33-9危规号:61001理化性质性状:白色或灰色粉末状结晶,有微弱的氰化氢气味溶解性:易溶于水,微溶于液氨、乙醇、乙醚、苯熔点(℃):563.7沸点(℃):1496相对密度(水=1): 1.60临界温度(℃):临界压力(MPa):相对密度(空气=1):燃烧热(KJ/mol):最小点火能(mJ):饱和蒸汽压(KPa):0.13(817℃)燃烧爆炸危险性燃烧性:不燃燃烧分解产物:氰化氢,氧化氮闪点(℃):聚合危害:爆炸下限(%):稳定性:稳定爆炸上限(%):最大爆炸压力(MPa):引燃温度(℃):禁忌物:酸类,强氧化剂,水危险特性:不燃。

与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈,有发生爆炸的危险。

遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。

在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。

灭火方法:本品不燃。

发生火灾时应尽量抢救商品,防止包装破损,引起环境污染。

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。

灭火剂:干粉,砂土。

禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火。

毒性LD50:6.4mg/kg(大鼠经口)对人体危害侵入途径:吸入,食入,经皮肤吸收。

健康危害:抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。

吸入、口服或经皮肤吸收均可引起急性中毒。

口服50-100mg即可引起猝死。

非骤死者临床分为4期:前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛,口服有舌尖、口腔发麻等;呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等;惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭;麻痹期全身肌肉松弛,呼吸心跳停止而死亡。

急救皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用流动的清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。

就医。

眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。

就医。

食入:饮足量温水,催吐,用1︰5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。

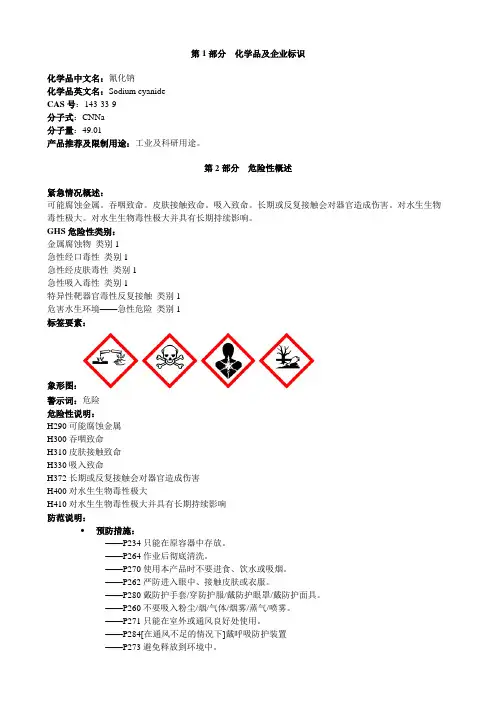

第1部分化学品及企业标识化学品中文名:氰化钠化学品英文名:Sodium cyanideCAS号:143-33-9分子式:CNNa分子量:49.01产品推荐及限制用途:工业及科研用途。

第2部分危险性概述紧急情况概述:可能腐蚀金属。

吞咽致命。

皮肤接触致命。

吸入致命。

长期或反复接触会对器官造成伤害。

对水生生物毒性极大。

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

GHS危险性类别:金属腐蚀物类别1急性经口毒性类别1急性经皮肤毒性类别1急性吸入毒性类别1特异性靶器官毒性反复接触类别1危害水生环境——急性危险类别1标签要素:象形图:警示词:危险危险性说明:H290可能腐蚀金属H300吞咽致命H310皮肤接触致命H330吸入致命H372长期或反复接触会对器官造成伤害H400对水生生物毒性极大H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响防范说明:•预防措施:——P234只能在原容器中存放。

——P264作业后彻底清洗。

——P270使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

——P262严防进入眼中、接触皮肤或衣服。

——P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

——P260不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

——P271只能在室外或通风良好处使用。

——P284[在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置——P273避免释放到环境中。

•事故响应:——P390吸收溢出物,防止材料损坏。

——P301+P310如误吞咽:立即呼叫解毒中心/医生——P330漱口。

——P302+P352如皮肤沾染:用水充分清洗。

——P310立即呼叫解毒中心/医生——P361+P364立即脱掉所有沾染的衣服,清洗后方可重新使用——P304+P340如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。

——P314如感觉不适,须求医/就诊。

——P391收集溢出物。

•安全储存:——P406贮存于抗腐蚀带抗腐蚀衬里的容器中。

——P405存放处须加锁。

——P403+P233存放在通风良好的地方。

第一部分化学品及企业标识化学品中文名:氰化钠化学品英文名:sodium cyanide化学品别名:山奈CAS No.:143-33-9EC No.:205-599-4分子式:NaCN第二部分危险性概述| 紧急情况概述固体。

吞食后有剧毒。

跟皮肤接触有剧毒。

对眼睛有严重刺激性。

可能有损伤胎儿或胚胎的危险。

长期暴露有严重损伤健康的危险。

对水生物有剧毒,使用适当的容器, 以预防污染环境。

对水生环境可能会引起长期有害作用。

使用适当的容器, 以预防污染环境。

| GHS 危险性类别根据《危险化学品分类信息表》(2015)危险性类别判定,该产品分类如下:急毒性-口服,类别2;急毒性-皮肤,类别1;眼损伤/眼刺激,类别2A;生殖毒性,类别2;特定目标器官毒性-重复接触,类别1;危害水生环境-急性毒性,类别1;危害水生环境-慢性毒性,类别1。

| 标签要素象形图警示词:危险危险信息:吞咽致命,皮肤接触致命,造成严重眼刺激,怀疑对生育能力或胎儿造成伤害,长期或重复接触会对器官造成伤害,对水生生物毒性极大,对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明预防措施:使用前取得专业说明。

在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。

不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

严防进入眼中、接触皮肤或衣服。

作业后彻底清洗。

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

避免释放到环境中。

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应:立即呼叫中毒急救中心/医生。

如感觉不适,须求医/就诊。

漱口。

收集溢出物。

如误吞咽:立即呼叫中毒急救中心/医生。

如接触到或有疑虑:求医/就诊。

如仍觉眼刺激:求医/就诊。

立即脱掉所有沾染的衣服,清洗后方可重新使用。

如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。

如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。

继续冲洗。

安全储存:存放处须加锁。

废弃处置:按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

| 危害描述物理化学危险无资料健康危害吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。

化学品安全技术说明书产品名称: 氰化钠按照GB/T 16483、GB/T 17519 编制修订日期: 最初编制日期:版本:第1部分化学品及企业标识化学品中文名:氰化钠化学品英文名:sodium cyanide企业名称:企业地址:传真:联系电话:企业应急电话:产品推荐及限制用途:For industry use only.。

第2部分危险性概述紧急情况概述:可能腐蚀金属。

吞咽致命。

皮肤接触致命。

吸入致命。

长期或反复接触会对器官造成伤害。

GHS危险性类别:金属腐蚀物类别 1急性经口毒性类别 1急性经皮肤毒性类别 1急性吸入毒性类别 1特异性靶器官毒性反复接触类别 1危害水生环境——急性危险类别 1标签要素:象形图:警示词:危险危险性说明:H290 可能腐蚀金属。

H300 吞咽致命。

H310 皮肤接触致命。

H330 吸入致命。

H372 长期或反复接触会对器官造成伤害。

H400 对水生生物毒性极大。

H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明:•预防措施:•P234 只能在原容器中存放。

•P264 作业后彻底清洗。

•P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

•P262 严防进入眼中、接触皮肤或衣服。

•P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

•P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

•P271 只能在室外或通风良好处使用。

•P284 [在通风不足的情况下] 戴呼吸防护装置•P273 避免释放到环境中。

•事故响应:•P390 吸收溢出物,防止材料损坏。

•P301+P310 如误吞咽:立即呼叫解毒中心/医生•P321 具体治疗 ( 见本标签上的…… )。

•P330 漱口。

•P302+P352 如皮肤沾染:用水充分清洗。

•P310 立即呼叫解毒中心/医生•P361+P364 立即脱掉所有沾染的衣服,清洗后方可重新使用•P304+P340 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。

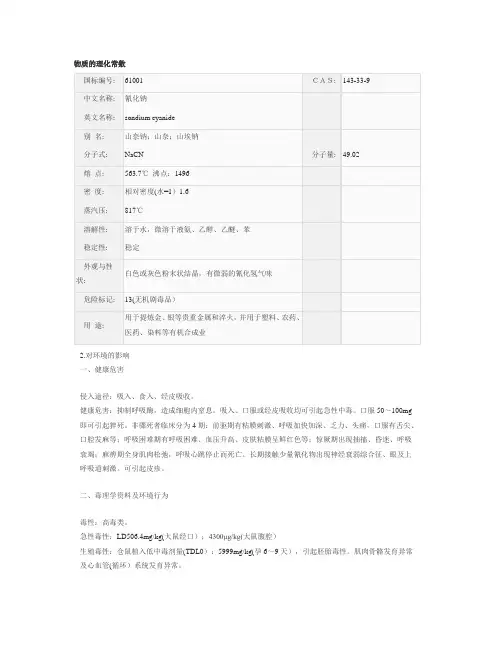

物质的理化常数2.对环境的影响一、健康危害侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。

吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。

口服50~100mg 即可引起猝死。

非骤死者临床分为4期:前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛,口服有舌尖、口腔发麻等;呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等;惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭;麻痹期全身肌肉松弛,呼吸心跳停止而死亡。

长期接触少量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。

可引起皮疹。

二、毒理学资料及环境行为毒性:高毒类。

急性毒性:LD506.4mg/kg(大鼠经口);4300μg/kg(大鼠腹腔)生殖毒性:仓鼠植入低中毒剂量(TDL0):5999mg/kg(孕6~9天),引起胚胎毒性。

肌肉骨骼发育异常及心血管(循环)系统发育异常。

污染来源:氰化物是剧毒物质,其污染事故常发生于电镀、炼金、热处理、煤气、焦化、制革、有机玻璃、苯、甲苯、二甲苯、照相以及农药等的生产过程中。

代谢和降解:游离氰基在体内主要代谢途径是在硫氰化酶(或β巯基丙酮酸转硫酶)的催化作用下,与硫起加成反应,转变成毒性很低的SCN(只有CN-毒性的1/200)。

然后由尿、唾液、汗液等排出体外。

游离氰基还可与体内含钴的化合物如羟钴胺(维生素B12)结合形成无毒的氰钴化合物。

因此临床上有用羟钴胺或依地酸二钴抢救CN-急性中毒的报告。

人体对CN-有较强的解毒机能,氰化物是非蓄积性毒物。

当不致产生中毒剂量的少量外源性氰根进入机体后,可被迅速转化为无毒或低毒物质排出体外。

氰化物在地面水中很不稳定,当水的pH值大于7和有氧存在的条件下,可被氧化生成碳酸盐与氨。

地面水中带存在着能够分解利用氰化物的微生物,亦可将氰经生物氧化用途转化为碳酸盐与氨。

因此氰化物在地面水中的自净过程相当迅速,但水体中氰化物的自净过程还要受水温,水的曝气程度(搅动)、pH、水面大小及深度等因素影响。

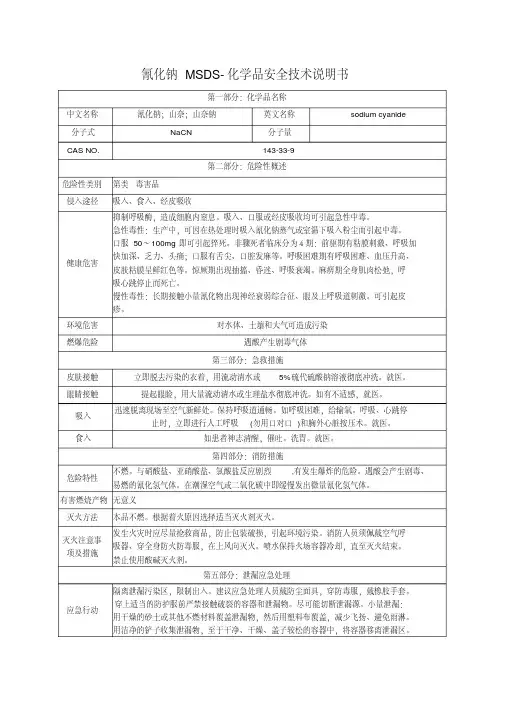

氰化钠MSDS-化学品安全技术说明书第一部分:化学品名称中文名称氰化钠;山奈;山奈钠英文名称sodium cyanide 分子式NaCN 分子量CAS NO. 143-33-9第二部分:危险性概述危险性类别第类毒害品侵入途径吸入、食入、经皮吸收健康危害抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。

吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。

急性毒性:生产中,可因在热处理时吸入氰化钠蒸气或室温下吸入粉尘而引起中毒。

口服50~100mg即可引起猝死。

非骤死者临床分为4期:前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛;口服有舌尖、口腔发麻等。

呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。

惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭。

麻痹期全身肌肉松弛,呼吸心跳停止而死亡。

慢性毒性:长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。

可引起皮疹。

环境危害对水体、土壤和大气可造成污染燃爆危险遇酸产生剧毒气体第三部分:急救措施皮肤接触立即脱去污染的衣着,用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗。

就医。

眼睛接触提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。

如有不适感,就医。

吸入迅速脱离现场至空气新鲜处。

保持呼吸道通畅。

如呼吸困难,给输氧。

呼吸、心跳停止时,立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术。

就医。

食入如患者神志清醒,催吐。

洗胃。

就医。

第四部分:消防措施危险特性不燃。

与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈,有发生爆炸的危险。

遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。

在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。

有害燃烧产物无意义灭火方法本品不燃。

根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火注意事项及措施发生火灾时应尽量抢救商品,防止包装破损,引起环境污染。

消防人员须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。

喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。

禁止使用酸碱灭火剂。

第五部分:泄漏应急处理应急行动隔离泄漏污染区,限制出入。

建议应急处理人员戴防尘面具,穿防毒服,戴橡胶手套。

氰化钠(SODIUM CYANIDE)物质安全数据表一、物品与厂商资料物品名称:氰化钠(SODIUM CYANIDE)物品编号:-制造商或供货商名称、地址及电话:-紧急联络电话/ 传真电话:-二、成分辨识资料纯物质:中英文名称:氰化钠(SODIUM CY ANIDE)同义名称:CYANIDE OF SODIUM 、HYDROCYANIC ACID ,SODIUM SALT 、NaCN危害物质成分(成分百分比):100三、危害辨识数据最重要的危害与效应健康危害效应:会刺激鼻、喉、眼睛、皮肤。

高浓度暴露可能致死。

环境影响:─物理性及化学性危害:易潮解,无味,有水及空气存在下会分解产生氰化氢。

特殊危害:─主要症状:刺激感、虚弱、头痛、呕吐、溃疡、腐蚀、灼伤、麻木。

物品危害分类:6.1 Ι(毒性物质)四、急救措施不同暴露途径的急救方法:吸入:1. 救援前先确定自身的安全,例如穿戴防护装备,采双人救援方式。

2. 移离污染源或将患者移至新鲜空气处。

3. 若患者呼吸困难,快要意识不清,给予亚硝酸戊酯。

使用法是将一粒亚硝酸戊酯在布上压碎,放在患者鼻前,每分钟15 ~30 秒。

每5 分钟(含量0.3mg 者)或3 分钟(0.18mg 者)换一次新的亚硝酸戊酯。

使用中须密切观察患者血压,若降至80/60 ,停止使用并立即就医。

4.若呼吸停止,由受过训的人员施予人工呼吸。

5. 若心跳停止,施予心肺复苏术,但避免口对口接触。

6. 若呼吸困难,可给予氧气。

7. 立即就医。

皮肤接触:1. 避免直接接触此化学品,必要时戴防渗手套。

2. 立即用流动的温水缓和冲洗20 分钟以上。

3. 在冲水中脱除污染的衣、鞋及皮制品。

4. 污染的鞋子或皮革品勿再使用。

眼睛接触:1. 立即撑开眼皮,用流动的温水缓和冲洗20 分钟以上。

2. 小心勿让冲洗的水污染原来未遭污染的眼睛。

食入:1. 若患者即将或已丧失意识或痉挛,勿经口喂食任何东西。

2. 用水让患者彻底漱口。

1.物质的理化常数2.对环境的影响一、健康危害侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。

吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。

口服50~100mg即可引起猝死。

非骤死者临床分为4期:前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛,口服有舌尖、口腔发麻等;呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等;惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭;麻痹期全身肌肉松弛,呼吸心跳停止而死亡。

长期接触少量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。

可引起皮疹。

二、毒理学资料及环境行为毒性:高毒类。

急性毒性:LD506.4mg/kg(大鼠经口);4300μg/kg(大鼠腹腔)生殖毒性:仓鼠植入低中毒剂量(TDL0):5999mg/kg(孕6~9天),引起胚胎毒性。

肌肉骨骼发育异常及心血管(循环)系统发育异常。

污染来源:氰化物是剧毒物质,其污染事故常发生于电镀、炼金、热处理、煤气、焦化、制革、有机玻璃、苯、甲苯、二甲苯、照相以及农药等的生产过程中。

代谢和降解:游离氰基在体内主要代谢途径是在硫氰化酶(或β巯基丙酮酸转硫酶)的催化作用下,与硫起加成反应,转变成毒性很低的SCN(只有CN-毒性的1/200)。

然后由尿、唾液、汗液等排出体外。

游离氰基还可与体内含钴的化合物如羟钴胺(维生素B12)结合形成无毒的氰钴化合物。

因此临床上有用羟钴胺或依地酸二钴抢救CN-急性中毒的报告。

人体对CN-有较强的解毒机能,氰化物是非蓄积性毒物。

当不致产生中毒剂量的少量外源性氰根进入机体后,可被迅速转化为无毒或低毒物质排出体外。

氰化物在地面水中很不稳定,当水的pH值大于7和有氧存在的条件下,可被氧化生成碳酸盐与氨。

地面水中带存在着能够分解利用氰化物的微生物,亦可将氰经生物氧化用途转化为碳酸盐与氨。

因此氰化物在地面水中的自净过程相当迅速,但水体中氰化物的自净过程还要受水温,水的曝气程度(搅动)、pH、水面大小及深度等因素影响。

物质的理化常数2.对环境的影响一、健康危害侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:抑制呼吸酶,造成细胞内窒息。

吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。

口服50~100mg 即可引起猝死。

非骤死者临床分为4期:前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛,口服有舌尖、口腔发麻等;呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等;惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭;麻痹期全身肌肉松弛,呼吸心跳停止而死亡。

长期接触少量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。

可引起皮疹。

二、毒理学资料及环境行为毒性:高毒类。

急性毒性:LD506.4mg/kg(大鼠经口);4300μg/kg(大鼠腹腔)生殖毒性:仓鼠植入低中毒剂量(TDL0):5999mg/kg(孕6~9天),引起胚胎毒性。

肌肉骨骼发育异常及心血管(循环)系统发育异常。

污染来源:氰化物是剧毒物质,其污染事故常发生于电镀、炼金、热处理、煤气、焦化、制革、有机玻璃、苯、甲苯、二甲苯、照相以及农药等的生产过程中。

代谢和降解:游离氰基在体内主要代谢途径是在硫氰化酶(或β巯基丙酮酸转硫酶)的催化作用下,与硫起加成反应,转变成毒性很低的SCN(只有CN-毒性的1/200)。

然后由尿、唾液、汗液等排出体外。

游离氰基还可与体内含钴的化合物如羟钴胺(维生素B12)结合形成无毒的氰钴化合物。

因此临床上有用羟钴胺或依地酸二钴抢救CN-急性中毒的报告。

人体对CN-有较强的解毒机能,氰化物是非蓄积性毒物。

当不致产生中毒剂量的少量外源性氰根进入机体后,可被迅速转化为无毒或低毒物质排出体外。

氰化物在地面水中很不稳定,当水的pH值大于7和有氧存在的条件下,可被氧化生成碳酸盐与氨。

地面水中带存在着能够分解利用氰化物的微生物,亦可将氰经生物氧化用途转化为碳酸盐与氨。

因此氰化物在地面水中的自净过程相当迅速,但水体中氰化物的自净过程还要受水温,水的曝气程度(搅动)、pH、水面大小及深度等因素影响。