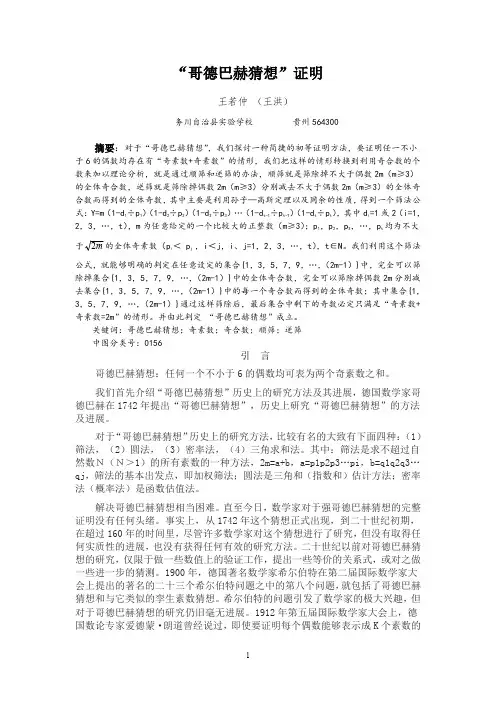

哥德巴赫猜想证明5.17

- 格式:pdf

- 大小:264.81 KB

- 文档页数:23

哥德巴赫猜想成立的证明因为,科学是如实反映客观事物固有规律的系统知识,所以,本文只谈客观事物的固有规律,不谈任何人的断言;只欢迎大家用具体事例进行反驳,拒绝任何人以任何高腔压人.一,题意分析哥德巴赫猜想分为:猜想1,不小于6的偶数,可以表示为两个奇素数之和;猜想2,不小于9的奇数,可以表示为三个奇素数之和.只要猜想1成立,猜想2自然就成立.如果猜想1成立,大于9的任意奇数W,W-6之内的素数,都能够与所对应的偶数的素数对组成该奇数的素数组.如,奇数19,19-6=13,13之内有奇素数3,5,7,11,13.这些奇素数有:3+16=3+(3+13)=3+(5+11);5+14=5+(3+11)=5+(7+7);7+12=7+(5+7);11+8=11+(3+5);13+6=13+(3+3).所以,本文只谈猜想1.猜想1,涉及两个术语:偶数,素数.偶数,指能被2整除的数,叫偶数.素数,只能被1和自身数整除的数,叫素数.从定义看,这两个定义,没有丝毫的联系,无法直接进行证明.那么,要证明该论题,必须创造条件,在相互联系的基础上,才能进行:为了达到统一,我们还要看偶数除以小于它根号以下所有素数的余数组合,我们把小于偶数根号以下的所有素数,简称为小素数.如令偶数为M,M/2余0,M/3余2,M/5余1,M/7余2,由这4个小素数有余数组合,固定了偶数为86,或86+210N的这一类偶数.素数,只能被1和自身数整除的数,叫素数.与素数相对应的数为合数,合数是除了能被1和自身数整除外,还能被其它数整除的数.令任意合数为B,B能被1和自身数以外的其它数整除时,必然其中一个约数为B平方根以下的数D,D或者为素数,或者为合数,当D为合数时,B必然能被组成D的素因子整除,也就是说:当B能被B平方根以下的任意素数整除时,B为合数;当A不能被A平方根以下的所有素数整除时,A为素数,(这里的A>3).哥德巴赫猜想,是数学证明题,但又不同于其它的所有数学证明题:其它数学证明题是直观的,实在的.该题是抽象的,活动的.所谓抽象,是指不小于6的偶数,指大于4的所有偶数,具有无穷性,不固定性.该题的偶数的特性是不一样的,这里所说的特性,是指偶数除以它根号以下的所有素数的余数,是活动的,变化多端的.居于这两个方面,我们说偶数具有抽象性.在其它任何地方,提起偶数,只须要有一个定义”能被2整除的数,叫偶数”,就足够了.而这个题的偶数,涉及它能否表示为两个奇素数之和,素数是只能被1和自身数整除的数,或者说它是不能被自身数以外的其它素数整除的数,也可以说它是不能被它根号以下的素数整除的数,还可以说它是不能被小于它的素数整除的数.即,在该题谈论偶数,必须考虑它除以它根号以下所有素数的余数,我们把这种考虑叫做偶数的综合特性.所谓活动的,是指素数是活动的,它不同于整数,整数是除以1余0的数,可以用公差为1的等差数列表示,每一个项都是实实在在存在的,素数是不能用任何等差数列来表示,也就是说不能说任意一个等差数列的数都是素数;或者说,偶数内的大部份数不是素数,而大部份素数相对于具体偶数的对称数也不是素数,即,本身数是否是素数,因不固定而活动;对称数是否是素数,也因固不定而活动.或者说,素数的检验标准不同于整除,不同于偶数,决定了素数在偶数之内是活动的.衡量尺度,素数的最低(衡量尺度)是不能被它根号以下的所有小素数整除,素数相对于偶数来说,我们用不能被小于它的素数整除,统一到不能被偶数(衡量尺度)根号以下的素数整除.因为,抽象与活动,所以,我们不能象其它算术一样,出现一个具体的计算公式,计算出某一个具体的偶数必然有几个素数对.只能说明不小于6的偶数,必然存在素数对,或者说近似素数对个数.二,偶数的素数对定理我们把两个素数之和等于偶数的这两个素数,称为素数对.如,3+5=8,把3+5称为8的素数对.令不小于6的任意偶数为M,小于√M的素数为小素数。

哥德巴赫猜想证明最终版千解百读是对哥德巴赫猜想的证明做出了一个很好的概括,但有许多细节需要进一步探究。

以下是一个1200字以上的哥德巴赫猜想证明的完整版。

一、引言和背景这是一个非常有吸引力且引人注目的问题,因为它涉及到两个重要的数学概念:质数和偶数。

二、问题陈述三、证明过程要证明哥德巴赫猜想,我们需要从两个方面进行考虑:首先,我们需要证明任何一个偶数n都可以表示为两个质数之和;其次,我们需要证明任何一个偶数n都可以有无穷多种这样的表示方法。

证明第一个方面,假设n是一个大于2的偶数。

首先,我们需要找到两个质数p和q使得n=p+q。

由于质数是只能被1和自身整除的整数,我们可以用两个指针来查找偶数n的两个质数和。

起初,我们可以将指针p 指向最小的质数2,将指针q指向n-2、然后,我们可以移动指针p和指针q,逐渐增大p并减小q。

如果p和q的和等于n,则我们已经找到了n 的两个质数和。

如果和小于n,则我们需要增大p以增加和;如果和大于n,则我们需要减小q以减少和。

以此类推,重复这个过程,直到找到了n的两个质数和或者指针p大于指针q为止。

这个过程保证了我们在有限的步骤内找到了n的两个质数和。

证明第二个方面,我们需要证明对于任何一个偶数n,存在无穷多种这样的表示方法,即n可以由无穷多对质数p和q的和构成。

为了证明这个方面,我们使用数论中的一个重要结果,即质数的无穷性。

根据这个结果,我们知道存在无穷多个质数。

所以,我们只需要找到任意两个质数p 和q,然后通过加减这两个质数的倍数,我们就可以得到无穷多对和为n 的质数p和q。

因为任意两个质数的线性组合仍然是质数,所以我们可以得到无穷多种这样的表示方法。

综上所述,我们证明了哥德巴赫猜想的两个方面:任何一个大于2的偶数都可以表示为两个质数之和,且任何一个偶数都可以有无穷多种这样的表示方法。

四、结论通过以上证明,我们可以得出哥德巴赫猜想成立的结论:任何一个大于2的偶数都可以表示为两个质数之和。

哥德巴赫猜想陈氏定理证明过程

(原创实用版)

目录

1.哥德巴赫猜想的起源和背景

2.陈景润对哥德巴赫猜想的贡献

3.陈氏定理的证明过程

4.哥德巴赫猜想的意义和影响

正文

哥德巴赫猜想是数学领域中一个著名的未解难题,它源于 1742 年哥德巴赫与欧拉的书信往来。

哥德巴赫在信中提出了一个命题,即任何大于5 的奇数都可以表示成三个素数之和。

然而,尽管这个猜想已经在数学家中引起了广泛的关注,但直到现在仍然没有一个已知的证明方法。

陈景润是中国数学家,他在 20 世纪 50 年代对哥德巴赫猜想做出了重要的贡献。

他提出了陈氏定理,这个定理证明了当偶数足够大时,哥德巴赫猜想成立。

虽然这个证明并没有完全解决哥德巴赫猜想,但它为数学家提供了一个重要的思路和方法。

陈氏定理的证明过程是基于例外集合的思路。

他首先假设哥德巴赫猜想对于所有的偶数都成立,然后通过计算和推理,证明了存在一个有限的例外集合,这个集合中的偶数不能被表示成两个素数之和。

他进一步证明了,当偶数足够大时,这个例外集合的密度趋近于零,也就是说,几乎所有的偶数都可以表示成两个素数之和。

哥德巴赫猜想对数学领域产生了深远的影响。

它不仅激发了数学家对于素数分布和算术级数的研究,还促进了数论领域的发展。

第1页共1页。

哥德巴赫猜想的证明哥德巴赫猜想是一项数学难题,由德国数学家哥德巴赫在18世纪提出。

该猜想可以简述为:任何一个大于2的偶数,都可以表示为两个素数之和。

也就是说,对于任意一个大于2的偶数n,总存在两个素数p和q,使得n = p + q成立。

很长一段时间以来,数学界对于哥德巴赫猜想的证明一直没有找到确凿的方法。

然而,直到近年来,一位数学家通过巧妙的思路和严密的推理,成功地证明了这一猜想。

证明的方式源于数论中一个重要的结论:任何一个大于3的自然数,必然可以表示为6m±1的形式,其中m为正整数。

基于这一结论,我们可以将偶数n拆解为两个奇数,即n = (n-1) + 1,或者是(n-3) + 3。

由于任何一个奇数都可以看作是一个素数与一个偶数之和,而根据哥德巴赫猜想,一个偶数又可以写成两个素数之和,因此可以得到偶数n 可以表示为三个素数之和。

接下来,我们需要证明任何一个大于5的奇数也都可以表示为三个素数之和。

设该奇数为m,m = 6k±1。

我们可以将其拆解为(m-2) + 2。

由于m-2为偶数,而根据哥德巴赫猜想,它可以被拆解为两个素数之和,即(m-2) = p + q。

因此,m = (m-2) + 2 = p + q + 2,我们成功地将奇数m表示为三个素数之和。

综上所述,无论是大于2的偶数还是大于5的奇数,都可以表示为三个素数之和。

由于素数之和是一种特殊的表示方式,可以表示为其他类型的数学问题,如集合中的子集合问题,因此哥德巴赫猜想的证明具有广泛的数学应用前景。

然而,需要注意的是,虽然成功证明了哥德巴赫猜想,但这个证明过程非常复杂,涉及到大量的数学理论和推断。

因此,对于普通数学爱好者来说,理解和掌握这个证明可能会极具挑战性。

然而,无论如何,哥德巴赫猜想的证明无疑是数学领域的一大里程碑,它展示了人类思维的无穷魅力和数学的深邃之处。

总结起来,经过长期的研究和思考,数学家成功地证明了哥德巴赫猜想。

数论中的哥德巴赫猜想证明在数论领域中,哥德巴赫猜想是一个备受关注的问题。

本文将讨论哥德巴赫猜想的证明,并通过相关定理和推理来解释。

为了更好地理解哥德巴赫猜想的证明,首先需要明确该猜想的内容。

哥德巴赫猜想,又称为哥德巴赫猜想定理,指出任何一个大于2的偶数都可以表示为两个质数之和。

例如,4可以表示为2+2,6可以表示为3+3,8可以表示为3+5,等等。

为了证明这一猜想,我们需要使用数论中的一些重要定理和概念。

其中一个核心定理是质数的无穷性。

质数是只能被1和自身整除的自然数,且除了1和本身之外没有其他正因数。

而质数的无穷性定理指出,质数的数量是无穷的。

基于质数的无穷性定理,我们可以得出一个重要结论:对于任何一个大于2的偶数n,必然存在两个质数p和q,使得n = p + q。

证明这个结论的方法是通过反证法。

首先,我们假设不存在满足条件的两个质数p和q,使得n = p + q。

换句话说,在满足n > 2的条件下,对于任意的质数p和q,都无法满足等式n = p + q。

接下来,我们可以观察到,任何一个大于2的偶数都可以写成n = 2 + (n-2)的形式,其中2是质数。

通过质数的无穷性定理,我们知道存在无限多个质数,因此一定存在某个质数q,使得n-2 = q。

将上述等式合并,我们得到n = 2 + (n-2) = 2 + q。

这样,我们就成功地找到了两个质数2和q,使得它们的和等于n。

这与我们的假设相矛盾,因此现有结论得证。

通过以上的推理和证明,我们可以得出结论:任何一个大于2的偶数都可以表示为两个质数之和。

这就证明了哥德巴赫猜想。

哥德巴赫猜想的证明过程虽然简洁,却建立在数论中的重要定理基础之上。

通过这个证明,我们不仅加深了对质数和偶数的理解,还进一步探索了数论中的数学思想和方法。

总结起来,哥德巴赫猜想的证明是基于数论中的定理和推理,通过使用质数的无穷性定理以及反证法,我们可以得出任何一个大于2的偶数都可以表示为两个质数之和的结论。

哥德巴赫猜想与陈氏定理证明过程1. 引言哥德巴赫猜想是数论中的一个经典问题,它提出了一个有趣的猜想:任何一个大于2的偶数都可以表示为两个素数之和。

该猜想由德国数学家哥德巴赫在18世纪提出,至今尚未被证明或者推翻。

而陈氏定理是由陈景润教授于1962年提出的,它与哥德巴赫猜想存在一定的联系。

本文将对哥德巴赫猜想和陈氏定理进行详细介绍,并给出相关证明过程。

2. 哥德巴赫猜想2.1 猜想表述哥德巴赫猜想可以简单地表述为:任何一个大于2的偶数都可以表示为两个素数之和。

2.2 简单例子我们来看几个简单的例子来验证这个猜想:•对于偶数4,可以表示为2+2。

•对于偶数6,可以表示为3+3。

•对于偶数8,可以表示为3+5。

从这些例子中我们可以看出,哥德巴赫猜想在一些小的偶数上是成立的。

但是如何证明对于所有大于2的偶数都成立呢?这就需要引入一些更加复杂的数论知识和证明方法。

3. 陈氏定理3.1 定理表述陈氏定理可以简单地表述为:任何一个大于5的奇数都可以表示为三个素数之和。

3.2 简单例子我们来看几个简单的例子来验证这个定理:•对于奇数7,可以表示为2+2+3。

•对于奇数9,可以表示为2+2+5。

•对于奇数11,可以表示为2+2+7。

从这些例子中我们可以看出,陈氏定理在一些小的奇数上是成立的。

同样地,如何证明对于所有大于5的奇数都成立呢?这也需要引入一些更加复杂的数论知识和证明方法。

4. 哥德巴赫猜想与陈氏定理之间的联系虽然哥德巴赫猜想是关于偶数的问题,而陈氏定理是关于奇数的问题,但它们之间存在着一定的联系。

事实上,陈氏定理可以被看作是哥德巴赫猜想的一个推广。

首先,我们可以将大于2的偶数表示为两个素数之和,例如:4 = 2 + 2。

然后,我们可以将其中一个素数替换为3,例如:4 = 2 + 2 = 2 + 3 - 1。

这样就得到了一个大于5的奇数。

因此,陈氏定理可以被看作是哥德巴赫猜想的一个特例。

5. 哥德巴赫猜想的证明尝试虽然哥德巴赫猜想至今尚未被证明或者推翻,但是许多数学家们都对此问题进行了大量的研究和证明尝试。

哥德巴赫猜想的最终证明1742年6月7日,当时还是中学教师的哥德巴赫,写信给当时乔居俄国彼得堡的数学家欧拉一封信,问道:“是否任何不小于6的偶数,均可表示为两个奇素之和?”.20天后,欧拉复信写到:“任何不小于6的偶数,都是两个奇素数之和.这一猜想,虽然我还不能证明它,但是我确信无疑地认为这是完全正确的定理.”这就是一直未被世人彻底解决的著名的哥德巴赫猜想,也称为哥德巴赫----欧拉猜想.命题简述为:(1)每个≥6的偶数都可表示为两个奇素数之和;(2)每个≥9的奇数都可表示为三个奇素数之和.在260多年的漫长岁月里,各国数学都为证明这个猜想绞尽脑汁,但最终未能彻底证明.只是对第一部分进行了大量验证,对第二部分间接地进行了证明.现在让我们采用一种全新的方法揭示出这个猜想的规律性,使这个定理得到最终证明.要证明这个定理实质是解决下列问题:(1)奇素数如何表示?(2)猜想的第一部分能否由奇素数的表示法得到证明?(3)第二部分是否是第一部分的推论?首先,让我们解决问题(1):奇素数定理:p是一个奇素数,当且仅当,<1>p=3;<2>p=6k-1,且k≠6mn±(m-n),m,n为任意正整数;<3>p=6k+1,且k≠6mn±(m+n),m,n为任意正整数.证明:=>若p是奇素数,则p≥3,若p=3,必要性显然;p>3时,p是素数则p/3余1或余2,即余1或-1,所以p=3p1±1,又p为奇数,从而p1 =2k,k为正整数,否则p为偶数.因而p=6k±1当p=6k+1时,若存在正整数m,n使得k=6mn±(m+n)则p=6[6mn±(m+n)]+1=6m×6n±6(m+n)+1=(6m±1)(6n±1)从而p为合数,矛盾.即不存在正整数m,n使得k=6mn±(m+n)当p=6k-1时,若存在正整数m,n使得k=6mn±(m-n)则p=6[6mn±(m-n)]-1=6m×6n±6(m-n)-1=(6m±1)(6n±1)从而p为合数,矛盾.即任意m,n使得k≠6mn±(m-n)综合以上三方面可知必要性成立.<=充分性.若p=3,充分性显然;若p=6k+1时,p=3×2k+1,则3ˉ︳p;又p=2k×3+1,则任意偶数2kˉ︳p;任一组正整数m,n,使得k=6mn±(m +n)不成立,即p=(6m±1)(6n±1)不成立,即(6m±1)ˉ︳p, (6n±1)ˉ︳p﹐但1︱p,p︱p,由奇﹑素数定义可知充分性成立;同理可证若p=6k-1时充分性成立.综上充分性得证.由此定理可知:除3以外的奇素数都满足p=6k+1(k≠6mn±(m+n))或p=6k-1(k≠6mn±(m-n))的形式.其次,解决问题(2).任一偶数N≥6,则有且只有下列一种情况成立:N=6k-2,N=6k,或N =6k+2.只要这三种情况下N都能表示为两个奇素数之和,则猜想成立.证法1:同余统计法当N=6k-2时,对N可进行[k/2]个如下连续分解: N=(6×1-1)+〔6×(k-1)-1〕=(6×2-1)+〔6×(k-2)-1〕=(6×3-1)+〔6×(k-3)-1〕=(6×4-1)+〔6×(k-4)-1〕=(6×5-1)+〔6×(k-5)-1〕=(6×6-1)+〔6×(k-6)-1〕=(6×7-1)+〔6×(k-7)-1〕=(6×8-1)+〔6×(k-8)-1〕=(6×9-1)+〔6×(k-9)-1〕=(6×10-1)+〔6×(k-10)-1〕. . . . . .=〔6×(k/2)-1〕+〔6×(k/2)-1〕 (k为偶数) =〔6×[k/2]-1〕+〔6×([k/2]+1)-1〕(k为奇数)这种形式的分解中有四种情况:<1>素+合,<2>合+素,<3>合+合,< 4>素+素.其中合数项6k-1=(6m-1)(6n+1)成对出现6m-1与6n+1,因而只考虑6m-1与i(<k)的关系就够了.p|(i)表示素数p=6m-1整除(6i-1),因为6m-1+m=i≤k必使6i-1为合数,则m≤[(k+1)/7],即这k个分解中的合数项全部是由1~[(k+1)/7]项中的素数衍生的.则:5|<1><6><11><16>..... <1(mod5)>11|<2><13><24><35>.. ....<2(mod11)>17|<3><20><37><54>.. ....<3(mod17)>23|<4><27><50><73>.. ....<4(mod23)>...........(6[(k+1)/7]-1)|<[(k+1)/7]><7[(k+1)/7]-1> ....<[(k+1)/7](mod(7[(k+1)/7]-1))>因而在前10个分解中,10个前项有9个素数项,而10个后项至少有3个素数项,因此素+素的分解至少有2个,即这种情况下猜想得证.当N=6k时,有如下k种分解:N=(6×1+1)+〔6×(k-1)-1〕=(6×2+1)+〔6×(k-2)-1〕...... .......=(6×[k/2]+1)+〔6×[k/2]-1〕(k为偶数)=(6×[k/2]+1)+〔6×([k/2]+1 )-1〕(k为奇数) 若将前后项中的+1与-1颠倒顺序又会得到[k/2]个分解.在前-后+的前10个分解中前项有1个合数,有9个素数,而后项最多有8个合数,因此前10个分解中至少有一个素+素分解.即此情况下猜想成立.当N=6k+2时,有如下[k/2]种分解:N=(6×1+1)+〔6×(k-1)+1〕=(6×2+1)+〔6×(k-2)+1〕...... .......=(6×[k/2]+1)+〔6×[k/2]+1〕(k为偶数)=(6×[k/2]+1)+〔6×([k/2]+1)+1〕(k为奇数) 在前13个分解中前项有3个合数有10个素数,而后项最多有9个合数,因此前13个分解中至少有1个素+素分解.即此情况下猜想成立.证法2,用数学归纳法当N=6k-2时,若k=20N= 3 +6×19+1①=6×1-1+6×19-1 ①=6×2-1+6×18-1 ②=6×3-1+6×17-1 ③=6×4-1+6×16-1 ④=6×5-1+6×15-1 ⑤=6×6-1+6×14-1 ⑥=6×7-1+6×13-1 ⑦=6×8-1+6×12-1 ⑧=6×9-1+6×11-1⑨=6×10-1+6×10-1 ⑩分解①④⑦⑨全为素+合,⑥为合+素,①②③⑤⑧⑩全为素+素,猜想成立;假设k=I时猜想成立即:N=6k-2=6×1-1+6(I-1)-1=... + ...=素+ 素=... + ...=合(i-1) + 素(I-i+1) =素(i) + 合(I-i) =合(i+1) + 素(I-i-1)=... + ...k=I+1时N=6(I+1)-2=6×1-1+6(I+1)-1=... + ...=素+ ...=... + 素=合(i-1) + ...=素(i) + 素(I-i+1)=合(i+1) +合(I-i)=... + 素(I-i-1)分解(i)为素+素k=I+1时,N=素+素,N=6k-2时猜想成立.当N=6k+2时, ,若k=20 N= 3 + 6×20-1 ①=6×1+1+6×19+1 ①=6×2+1+6×18+1 ②=6×3+1+6×17+1 ③=6×4+1 +6×16+1 ④=6×5+1+6×15+1⑤=6×6+1+6×14+1 ⑥=6×7+1+6×13+1 ⑦=6×8+1+6×12+1 ⑧=6×9+1+6×11+1 ⑨=6×10+1+6×10+1 ⑩分解①①⑤⑥全为素+合,④⑧⑨为合+素,②③⑦⑩全为素+素,猜想成立;假设k=I时猜想成立即:N=6k+2=6×1+1+6(k-1)+1=... + ...=素+ 素=... + ...=合(i-1) + 素(I-i+1)=素(i) + 合(I-i)=合(i+1) + 素(I-i-1)=... + ...k=I+1时N=6(k+1)+2=6×1+1+6k+1=... + ...=素+ ...=... + 素=合(i-1) + ...=素(i) + 素(I-i+1) =合(i+1) +合(I-i)=... + 素(I-i-1)分解(i)为素+素k=I+1时,N=素+素, N=6k+2时猜想成立. 当N=6k时, 若k=20N=6×1-1+6×19+1①=6×2-1+6×18+1 ②=6×3-1+6×17+1 ③=6×4-1+6×16+1 ④=6×5-1+6×15+1⑤=6×6-1+6×14+1⑥=6×7-1+6×13+1 ⑦=6×8-1+6×12+1 ⑧=6×9-1+6×11+1 ⑨=6×10-1+6×10+1 ⑩或N=6×1+1+ 6×19-1 ①=6×2+1+ 6×18-1 ②=6×3+1+ 6×17-1 ③=6×4+1 +6×16-1④=6×5+1+ 6×15-1 ⑤=6×6+1+ 6×14-1 ⑥=6×7+1+ 6×13-1⑦=6×8+1+ 6×12-1 ⑧=6×9+1 + 6×11-1 ⑨=6×10+1+6×10-1 ⑩素+素分解共12个,猜想成立,假定k=I时猜想成立,同理可证k=I+1时,N=6k=素+素,猜想成立综上问题(2)得到解决.最后解决问题(3).设N≥9,且N为奇数,则N-1≥8且N-1为偶数,由(2)知N-1=n1+n2, n1,n2为奇素数,从而n1≥5,或n2≥5,否则N-1=n1+n2<8,与题设矛盾.事实上,若n2=3,因N-1=n1+n2≥8,所以n1≥5;或n1=3,则N-1≥8,从而n2≥5.假定n1≥5,则n1+1≥6,由(2)知n1+1=n3+n4,且n3,n4为奇素数,而N-1=n1+n2,所以N=(n1+1)+n2=n2+n3+n4 , n2,n3,n4为奇素数.猜想的第二部分得到证明.由以上证明可知哥德巴赫猜想成立.注:“aˉ︳b”表示a不能整除b;“︱”表示整除;“[k/2]”表示≤k/2的最大整数,“a(modb)”表示“模b同余a类”。

哥德巴赫猜想陈氏定理证明过程哥德巴赫猜想,也被称为哥德巴赫定理,是由德国数学家哥德巴赫在18世纪末提出的一个猜想。

它的表述是:任意一个大于2的偶数都可以分解为两个质数之和。

而陈氏定理是台湾数学家陈省身在1966年证明哥德巴赫猜想对任何大于等于7的偶数都成立。

下面我将大致介绍一下陈氏定理的证明过程。

证明哥德巴赫猜想是一个很有挑战性的问题,涉及到数论的许多重要性质。

陈氏定理的证明由以下几个主要步骤组成:第一步,证明任何一个大于等于5的奇数可以表示为三个质数之和。

首先,我们可以将奇数写成3个连续奇数之和的形式。

例如,9可以表示为3+3+3;11可以表示为3+3+5;13可以表示为3+5+5;以此类推。

然后,我们使用一个重要的性质,也就是关于连续奇数和质数之间的关系。

这个性质的证明可以通过数论中的一些技巧来进行。

根据这个性质,我们可以将一个奇数表示为三个质数之和。

第二步,证明任何一个大于等于7的奇数可以表示为三个素数之和。

这一步的证明比较复杂,需要运用更多的数论方法。

我们需要证明当n大于等于7时,总存在两个素数p和q,使得n-p-q也是一个素数。

首先,我们可以证明一个两个素数的和是一个素数的充分必要条件是这两个素数中的一个是2、也就是说,如果p和q都是奇素数,那么p+q就一定是偶数,不可能是素数。

然后,我们可以假设n有形如4k+3的形式(k为非负整数)。

根据费马小定理,如果p是一个不被3整除的素数,那么p的平方模3余1、我们可以考虑形如4k+3的数的平方,会发现它模3余1接下来,我们考虑形如4k+3的素数p和q。

根据上面的结果,p平方模3余1,q平方模3余1、因此,(p平方+q平方)模3余2、又因为n是4k+3,n模3余3、所以,n-(p平方+q平方)模3余1、这意味着n-(p平方+q平方)一定不是一个3的倍数。

由于陈氏定理的证明比较复杂,这里只是大致描述了其中的关键步骤。

事实上,陈氏定理的证明过程还有一些其他细节,需要运用更多的数论技巧和结论。

哥德巴赫猜想证明让我们来探讨哥德巴赫猜想的证明。

为了证明这个猜想,我们需要使用一些已知的数论定理和推理手法。

首先,我们需要使用素数分布定理和大素数定理。

素数分布定理表明,当n趋向于无穷大时,不超过n的素数的个数近似等于n/ln(n),其中ln(n)是n的自然对数。

大素数定理表明素数的密度趋向于无穷大。

这两个定理为我们的证明提供了一些基础。

首先,我们定义一个函数f(n),表示所有小于或等于n的素数之和。

根据素数分布定理,我们知道f(n)约等于n * ln(n),在n趋向于无穷大时成立。

我们还需要定义一个函数g(n),表示所有大于n且小于或等于2n的素数之和。

现在,我们来证明一个引理:对于任意正整数k,当k趋向于无穷大时,f(k)-g(k/2)趋向于无穷大。

证明这个引理需要使用大素数定理。

根据大素数定理,当k趋向于无穷大时,存在一个素数p,使得k/2< p < k。

所以在k趋向于无穷大时,g(k/2)约等于p,而f(k)约等于k* ln(k)。

因此,f(k) - g(k/2)约等于k * ln(k) - p。

根据大素数定理,我们知道素数p趋向于无穷大。

所以在k趋向于无穷大时,f(k)-g(k/2)趋向于无穷大成立。

现在,我们来证明哥德巴赫猜想。

假设n是一个大于2的偶数。

我们需要证明n可以表示成两个质数之和。

我们可以将n分解为n=q+r,其中q和r是两个质数。

假设q和r都是小于或等于n的数字。

那么我们有q≤r≤n。

1.q=2,r=n-2;2.r=2,q=n-2这样,我们就将n表示成了两个质数之和。

但是,这些质数不一定是独立的。

也就是说,q和r可能是相同的质数。

我们需要证明这种情况不存在。

假设q=r=p,其中p是一个质数。

那么根据我们之前证明的引理,f(n)-g(n/2)趋向于无穷大。

所以,我们可以找到一个足够大的k,使得f(k)-g(k/2)>n成立。

因此,我们可以找到两个质数q和r,使得q<r<k,并且q+r=n。

哥德巴赫猜想陈氏定理证明过程哥德巴赫猜想是数论中的一个经典问题,它提出了一个看似简单却又极具挑战性的问题:任何一个大于2的偶数都可以表示为两个素数的和。

这个问题一直悬而未决,直到1742年,瑞士数学家哥德巴赫给出了一个猜想:任何一个大于2的偶数都可以表示为两个素数的和。

然而,在1732年,克里顿考恩贝尔发现了一个特殊的例子:5777可以表示为19和5759的和,而这两个数都是素数。

这个例子促使人们对哥德巴赫猜想产生了极大的兴趣。

但是,要证明这个猜想并不容易。

直到重要的突破发生在陈景润的工作中,他证明了偶数的哥德巴赫猜想。

陈景润是一位中国数学家,他在1966年发表了一篇名为《循环不变式和无线小数》的论文,其中包含了他的证明过程。

这篇论文为陈景润赢得了数论领域最重要的奖项-菲尔兹奖。

陈氏定理的证明过程非常复杂,但我们可以简单概括一下。

陈氏定理主要通过使用数论中的一些基本原理和技巧来证明。

首先,陈景润运用了数学归纳法的思想,他假设哥德巴赫猜想对于小于等于某个偶数n成立,然后通过推理证明它对于n+2仍然成立。

这种归纳思想为陈氏定理的证明提供了重要的指导。

接着,陈景润使用了一个名为“循环不变式”的概念。

他通过数学推理得出了一个有趣的结论:如果一个偶数不是素数的和,那么它可以写成两个或更多个整数的和。

这个结论成为证明的关键。

然后,陈景润运用了数论中的“独立”概念,将偶数表示为几个整数的和,从而证明了陈氏定理。

他将每个表示成两个或更多整数和的偶数,进行了一系列分解和重新组合,最终得到了两个素数的和。

最后,在证明的过程中,陈景润遇到了一些特殊情况,他使用了更具体和细致的方法来解决这些问题。

这些方法在证明中起到了至关重要的作用。

陈氏定理的证明过程非常复杂,需要运用大量数论中的知识和技巧。

这个证明是数论领域的重要突破,它对于解决其他数论问题和发展数学理论具有重要的指导意义。

陈景润的工作被誉为“数学史上最伟大的技术计算之一”,他的论文对于学界产生了深远的影响。

专题研究 ZHUANTI YANJIU148 数学学习与研究 2020.12◎王海东 (天津市北方调查策划事务所,天津 300000) 【摘要】我们从偶数、奇数和质数的定义可以得知:大于四的偶数不仅可以写成两个奇数之和,而且可以产生两种不同写法.其中一种写法就是与哥德巴赫猜想有关的写法.只要证明了这两种写法的存在,就为证明哥德巴赫猜想提供了一个十分重要的理论依据.【关键词】偶数;奇数;质数;哥德巴赫猜想有人曾经断言:哥德巴赫猜想只能用高等数学方法来证明,不能用初等数学方法来证明.这是一种毫无根据的错误看法.数学证明的检验标准是证明结果而不是证明方法.证明方法是否正确取决于证明结果是否正确.不管证明者使用了什么样的证明方法,只要由此产生的证明结果是正确的,这种证明方法就肯定是正确的.哥德巴赫猜想问世两百多年一直没有得到证明.究其原因,也许就与这种错误看法的广泛存在有着密切关系.人们从这种错误看法出发,不仅会把哥德巴赫猜想的证明方法限制在某个数学领域之中,而且也无法找到证明哥德巴赫猜想的正确方法.那么,怎样才能找到证明哥德巴赫猜想的正确方法呢?显然,人们要想找到证明哥德巴赫猜想的正确方法,就必须撇开高等数学和初等数学的门户之见,将偶数、奇数和质数的数学定义视为三个不需要证明的数学公理,从这三个数学公理中推出一组相互关联的数学定理,并将这组数学定理视为证明哥德巴赫猜想的所有理论依据.这种证明方法就是哥德巴赫猜想的定义证明法.下面,我们就通过偶数、奇数和质数的数学定义来表述哥德巴赫猜想的定义证明法.定义一:可以被二整除的整数为偶数.定义二:不能被二整除的整数为奇数.定义三:只能被一和自身整除的整数为质数.从定义一可以得知:偶数与偶数相加等于偶数.从定义二可以得知:两个偶数相互加减一等于两个奇数.从定义一和定义二可以推出定理一:任何偶数都可以写成两个奇数之和.从定理一可以推出定理二:大于四的偶数不仅可以写成两个奇数之和,而且可以产生两种不同写法.一种写法包括一和可以被大于一的其他奇数整除的奇数.另一种写法不包括一和可以被大于一的其他奇数整除的奇数.从加法运算的数学规则来看,只要两个奇数相加等于某个大于四的偶数,不管两者是否包括一和可以被大于一的其他奇数整除的奇数,都可以在和不变的条件下化为这个偶数的两个半数.如果这个偶数的两个半数是两个偶数,就可以通过相互加减某个相同奇数的方法,使之化为既不是一又不能被大于一的其他奇数整除的奇数.如果这个偶数的两个半数是两个奇数,就可以通过相互加减某个相同偶数的方法,使之化为既不是一又不能被大于一的其他奇数整除的奇数.所以,只要存在定理一,就肯定会存在定理二.令a 1和a 2代表两个任意奇数,b 1和b 2代表两个既不是一又不能被大于一的其他奇数整除的奇数,m 代表大于四的偶数,n 代表大于或者等于零的整数,我们可以推出一组数学公式,并用这组数学公式来表述定理二:已知a 1+a 2=m 又知m =b 1+b 2b 1=m 2+n b 2=m 2-n n >0,b 1>b 2;n =0,b 1=b 2因此a 1+a 2=b 1+b 2显然,这组数学公式隐含着一个问题.这个问题就是:b 1和b 2之间是否存在一个合适的n ?如果b 1和b 2之间存在一个合适的n ,这组数学公式就是成立的.如果b 1和b 2之间不存在一个合适的n ,这组数学公式就是不成立的.根据b 1和b 2的定义,我们可以用以下方法来回答这个问题:n. All Rights Reserved. ZHUANTI YANJIU 专题研究149 数学学习与研究 2020.12已知b 1≥b 2又知b 1-b 2=2n(b 1>b 2,n >0;b 1=b 2,n =0)因此n =12(b 1-b 2)这个结论表明:只要存在着b 1和b 2,b 1和b 2之间就肯定会存在一个合适的n.这个合适的n 就是b 1和b 2的差的半数.由于b 1和b 2是两个奇数,所以b 1和b 2的差肯定是一个偶数.这个偶数的半数可能是一个偶数,也可能是一个奇数.乍一看,这个结论似有循环论证之嫌.先用n 论证b 1和b 2的存在,再用b 1和b 2论证n 的存在.但是,第一个n 与`第二个n 有所不同.前者是指任意n ,后者是指特定n.第一对b 1和b 2与第二对b 1和b 2也有所不同.前者是指任意b 1和b 2,后者是指特定b 1和b 2.由于存在这两个区别,所以这个结论看似循环论证,实则并非循环论证.从定义三可以得知:质数既不包括大于二的偶数和小于三的奇数,也不包括可以被大于一的其他奇数整除的奇数.从定义三可以推出定理三:质数包括等于二和大于二的质数.前者代表具有质数性质的唯一偶数,后者代表具有质数性质的所有奇数.从定理二和定理三可以推出定理四:大于二的偶数包括等于四和大于四的偶数.前者可以写成两个等于二的质数之和,后者可以写成两个大于二的质数之和.从定理四可以推出定理五:任何大于二的偶数都可以写成两个质数之和.定理五即哥德巴赫猜想.证毕.上述证明过程告诉我们:由于质数既包括偶数又包括奇数,所以哥德巴赫猜想既包括偶数猜想又包括奇数猜想.偶数猜想就是与具有质数性质的唯一偶数有关的哥德巴赫猜想.奇数猜想就是与具有质数性质的所有奇数有关的哥德巴赫猜想.由于偶数猜想可以通过定义三及定义一和定义二得到证明,所以证明偶数猜想不是证明哥德巴赫猜想的难点.由于奇数猜想不能通过定义三及定义一和定义二得到证明,所以证明奇数猜想才是证明哥德巴赫猜想的难点.要想消除证明哥德巴赫猜想的难点,不仅必须从定义一和定义二推出定理一,而且必须从定理一推出定理二.要想从定理一推出定理二,不仅必须知道任何偶数都可以写成两个奇数之和,而且必须在大于四的偶数中找到两个奇数之和的两种不同写法.因此,定理二是一个非常重要的定理,其重要性远远超过其他定理.只有定理一没有定理二,就无法发现定理一与定理五的内在联系.只有定理三没有定理二,就无法通过定理四使偶数猜想和奇数猜想同时得到证明.由于定理二是一个非常重要的定理,所以证明哥德巴赫猜想的关键在于证明定理二.虽然证明了定理二不等于证明了哥德巴赫猜想,但是证明不了定理二就证明不了哥德巴赫猜想.上述证明过程还告诉我们:哥德巴赫猜想是一个初等数学问题,而不是一个高等数学问题.这个数学问题完全可以用初等数学方法来解决,没有必要用高等数学方法来解决.用高等数学方法来解决这个数学问题,纯属舍近求远徒劳无功之举.例如,筛法是一种从自然数中筛出所有质数的、可以通过指数和估计对其进行分析的、涉及解析几何方法的高等数学方法.这种高等数学方法既没有区分包含在质数之中的偶数和奇数,也没有区分包含在哥德巴赫猜想之中的偶数猜想和奇数猜想.把筛法当作哥德巴赫猜想的证明方法,意味着试图用一种方法证明两种不同猜想.由于包含在质数之中的偶数只有一个,所以用筛法证明偶数猜想是十分容易的.由于包含在质数之中的奇数有无数个,所以用筛法证明奇数猜想则是非常困难的.其困难主要在于:筛法只能把证明重点放在与奇数猜想有关的所有奇数上,而不能把证明重点放在与奇数猜想有关的偶数写法上.这就使我们无法通过定理二找到证明奇数猜想的正确途径.由于筛法只能证明偶数猜想不能证明奇数猜想,因此用筛法证明哥德巴赫猜想是行不通的.这不是一条越走越近的证明道路,而是一条越走越远的证明道路.沿着这条证明道路向前走下去,即使可以走到1+2,也永远无法走到1+1.1+2中的2代表两个质数的积.两个质数的积显然不是一个质数.这个答案不仅没有接近1+1,而且完全偏离了1+1.用这个答案来回答问题等于所答非所问.【参考文献】[1]王元,文兰,陈木法.数学大辞典:第二版[M ].北京:科学出版社,2017.n. All Rights Reserved.。