预应力混凝土的基本概念

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:1

第一讲预应力定义:预应力混凝土是根据需要人为引入某一数值与分布的内应力,用以全部或部分抵消外荷载应力的一种加筋混凝土。

狭义定义:在混凝土构件承受外荷载之前,对其受拉区预先施加压应力,就成为预应力混凝土结构广义定义:预应力混凝土是其中已建立有内应力的混凝土,内应力的大小和分布能够抵消给定的外加荷载所引起的应力至预期的程度。

基本概念:应力概念(预计开裂程度):预应力混凝土是由于预加应力而使混凝土从一种脆性材料转变成为一种弹性材料。

这种概念:“以无拉应力设计准则”为基础的。

特点:1主要设计阶段为正常使用极限状态;2计算方法采用材料力学方法,符合胡克定律和叠加原理。

强度概念(抵抗破坏安全性):预加应力是为了使高强钢筋能够和混凝土结合,它是钢筋混凝土的扩大和改进。

特点:主要表现在提高了构件的抗裂和刚度性能,同时也提高了承载力,充分发挥了张拉对承载力的贡献。

荷载平衡概念(计算挠度):预加应力是为了实现预期的荷载平衡。

特点:使得预应力概念更深入了,给设计计算带来了大大的简化。

早期预应力实践存在的问题:使用的混凝土和钢筋材料的强度较低,对预应力损失的认识不够。

钢筋混凝土与预应力混凝土之间的主要区别钢筋混凝土是将钢筋和混凝土简单地结合在一起,并且任由它们自行地共同工作,而预应力混凝土则不然,它是将高强混凝土和高强钢材“能动”地结合在一起,这种结合是靠张紧钢材并将其锚固于混凝土,从而使混凝土受压来实现。

钢材是延性材料,现在用预加应力的办法使其能在高拉力下工作,混凝土在抗拉能力上是脆性材料,现在由于受到预压而有所改善,同时抗压能力并未真正受到损害。

因此预应力混凝土仍是两种现代高强度材料的一种理想结合。

为什么预应力混凝土能发挥高强钢筋的作用呢?原因在于钢材的弹性模量一般相差不大,而在正常使用状态时,普通钢筋混凝土拉应变不大,因此不能使用高强钢筋,即受到限制。

预应力混凝土是先将钢筋张拉一段应变,即先增加了应力,然后在外加荷载下还能增加一段应变,这样高强钢筋就能使用了。

1第9章 预应力混凝土构件9.1 预应力混凝土的基本概念9.1.1 预应力混凝土的原理普通钢筋混凝土结构或构件,由于混凝土的抗拉强度及极限拉应变很小,其抗拉强度约 为抗压强度的17181~,极限拉应变(约为0.1×10-3~0.15×10-3)也仅为极限压应变的301201~。

因此,在使用荷载作用下,钢筋混凝土受弯构件大偏心受压构件及受拉构件的受拉区混凝土开裂较早,这时受拉钢筋的压力s σ只有20~30N/mm 2。

混凝土开裂后,显著地降低了构件的刚度,导致构件变形过大。

当钢筋应力达到200MP a 时,裂缝宽度已有较大的开展,可达0.2mm 以上。

裂缝的开展,将导致钢筋的锈蚀,使处于高湿度或侵蚀性环境中构件的耐久性降低。

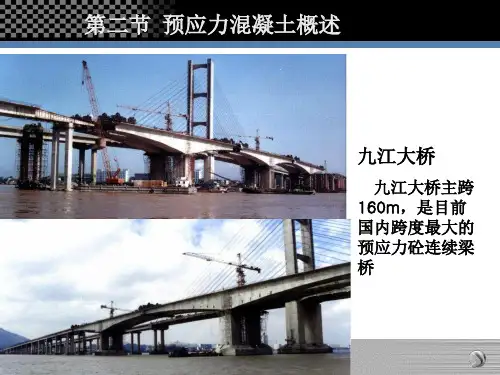

对要求有较高密度性和耐久性的结构物,如水池、油罐、原子能反应堆,受到侵蚀性介质作用的工业厂房、水利、海洋港口工程结构物使用钢筋混凝土结构成为不可能或很不经济。

为了使构件满足变形和裂缝控制的要求,则需增加构件的截面尺寸和用钢量,这将导致截面尺寸和自重过大,使钢筋混凝土构件用于大跨或承受动力荷载的结构如大跨屋盖、重吨位吊车梁、铁路桥梁等成为很不经济、很不合理、甚至是不可能的。

采用高强度混凝土和高强钢筋是减轻结构自重,节省钢材和降低造价的重要措施。

而在钢筋混凝土构件中很难合理利用高强度材料,如第八章所述,提高混凝土强度等级对提高构件的抗裂性、刚度和减小裂缝宽度的作用很小。

采用高强度钢筋,在使用荷载作用下,其应力可提高很多,可达500N/mm 2~1000N/mm 2,但裂缝宽度和挠度将远远超过了允许的限值。

因而,在普通钢筋混凝土结构中采用高强钢筋不能充分发挥作用。

在普通钢筋混凝土构件中,高强钢筋及高强混凝土不能充分发挥作用的主要障碍是:拉区混凝土的过早开裂,使混凝土固有的抗压强度高的优势不能充分发挥。

日常生活中可见到,在木桶或木盆干燥时用几道铁箍箍紧,使桶壁中产生环向预压应力。

预应力混凝土结构的基本概念及其材料前言预应力混凝土结构是一种常见的建筑结构形式,它以钢筋或钢缆为预应力材料,通过预应力作用将混凝土构件产生压力,增大了抗弯能力和承载能力。

本文将介绍预应力混凝土结构的基本概念和常见的材料。

预应力混凝土结构的基本概念预应力混凝土结构是指采用预应力技术将混凝土构件在施工过程中施加与自重相抵消的预应力,以提高混凝土的各项力学性能。

预应力混凝土构件由混凝土和预应力钢条或钢缆构成。

一般情况下,在混凝土浇筑前,预先在混凝土构件中设置钢筋或钢缆,并通过张紧等方式预先施加预应力,这种预先施加的钢筋或钢缆即预应力材料。

预应力混凝土结构与普通混凝土结构相比,具有更优秀的抗弯承载能力、变形性能、耐久性能以及更好的抗震性能。

预应力材料预应力钢筋预应力钢筋是一种高强度钢材,其强度等级一般为1870MPa、1770MPa、1570MPa、1270MPa等。

预应力钢筋的主要作用是在混凝土结构中施加张力,通过预应力的作用进行混凝土结构的强化。

预应力钢筋一般采用直径为12mm、16mm、20mm、25mm、32mm等规格。

预应力钢缆预应力钢缆是一种高强度预应力材料,它是由许多根小细钢束扭绞成为一束,然后分别涂上脱脂剂、涂层和防锈剂。

预应力钢缆的结构比预应力钢筋更为复杂。

预应力钢缆的强度等级一般为1860MPa、1770MPa、1570MPa、1370MPa等。

预应力钢缆一般采用直径为5mm、7mm、9mm、12mm等规格。

预应力混凝土结构的优点预应力混凝土结构相比于普通混凝土结构,具有许多优点:1.抗弯承载能力更强,能够承受更大的荷载;2.变形性能更好,大幅度降低了混凝土结构的裂缝产生;3.耐久性能更高,延长了混凝土结构使用寿命;4.抗震能力更强,能够有效地减少地震对建筑物的破坏。

预应力混凝土结构是一种具有高强度、高韧性、高耐久性和高抗震性的新型建筑结构形式,预应力钢筋和预应力钢缆是其主要的预应力材料。

a类预应力b类混凝土摘要:一、预应力混凝土的基本概念1.预应力混凝土的定义2.预应力混凝土的分类a.A 类预应力b.B 类混凝土二、A 类预应力混凝土的特点与应用1.A 类预应力混凝土的定义2.A 类预应力混凝土的特点3.A 类预应力混凝土的应用领域三、B 类混凝土的特点与应用1.B 类混凝土的定义2.B 类混凝土的特点3.B 类混凝土的应用领域四、A 类预应力与B 类混凝土的比较1.材料性质的差异2.应用场景的优劣3.我国相关行业标准与规范正文:预应力混凝土是一种高强度、高耐久性的混凝土,通过预先施加一定的拉应力,以抵消或减少混凝土自身的压缩应力,从而提高结构的承载能力和抗裂性能。

预应力混凝土根据预应力筋的材质和施工方法,可分为A 类预应力和B 类混凝土。

A 类预应力混凝土主要采用高强度钢丝、钢绞线或精轧螺纹钢筋作为预应力筋,通过高强度、高耐久性的混凝土施加预应力。

这种混凝土具有抗压强度高、抗裂性能好、耐久性优等特点,广泛应用于桥梁、高速公路、高铁等基础设施领域。

B 类混凝土则主要采用一般钢丝、钢绞线或冷轧螺纹钢筋作为预应力筋,其预应力程度相对较低。

B 类混凝土具有较好的抗压强度和抗渗性能,适用于一般民用建筑、工业建筑等场合。

A 类预应力与B 类混凝土在材料性质和应用领域上有一定的差异。

A 类预应力混凝土由于采用了高强度、高耐久性的材料,具有更优越的承载能力和抗裂性能,适用于重大基础设施工程。

而B 类混凝土则因其较低的成本和较好的抗压性能,在一般民用和工业建筑领域具有较高的市场份额。

我国在预应力混凝土领域制定了一系列的标准和规范,以确保工程质量和安全。

预应力混凝土热处理钢筋预应力混凝土热处理钢筋是一种常用的钢筋处理方式,它可以提高钢筋的强度和耐久性,从而增强混凝土结构的承载能力和抗震性能。

本文将从预应力混凝土的基本概念、热处理钢筋的原理和方法、热处理钢筋的优缺点等方面进行探讨。

一、预应力混凝土的基本概念预应力混凝土是指在混凝土浇筑前,通过施加预先设计好的拉应力或压应力,使混凝土在荷载作用下产生一定的预应力,从而提高混凝土的承载能力和抗裂性能。

预应力混凝土结构一般由混凝土构件、预应力钢筋和锚固系统三部分组成。

其中,预应力钢筋是承担预应力荷载的主要构件,其质量和性能直接影响到整个结构的安全性和可靠性。

二、热处理钢筋的原理和方法热处理钢筋是指将普通钢筋在高温下进行加热处理,使其发生相变,从而提高其强度和耐久性。

热处理钢筋的原理是通过改变钢筋的组织结构,使其达到更高的强度和硬度。

热处理钢筋的方法主要有两种,即正火和回火。

正火是指将钢筋加热到一定温度,保温一段时间后,迅速冷却至室温。

正火可以使钢筋的晶粒细化,晶界清晰,从而提高其强度和硬度。

回火是指将正火后的钢筋再次加热到一定温度,保温一段时间后,缓慢冷却至室温。

回火可以消除正火过程中产生的残余应力,从而提高钢筋的韧性和耐久性。

三、热处理钢筋的优缺点热处理钢筋具有以下优点:1.提高钢筋的强度和硬度,从而增强混凝土结构的承载能力和抗震性能;2.改善钢筋的耐久性,延长其使用寿命;3.提高钢筋的抗拉强度和抗弯强度,减小混凝土结构的变形和裂缝。

但是,热处理钢筋也存在一些缺点:1.热处理过程需要消耗大量的能源,造成能源浪费和环境污染;2.热处理过程容易产生残余应力,导致钢筋的韧性和耐久性下降;3.热处理过程需要严格控制温度和时间,否则容易导致钢筋的质量不稳定。

四、结论预应力混凝土热处理钢筋是一种有效的提高混凝土结构承载能力和抗震性能的方法。

热处理钢筋可以提高钢筋的强度和耐久性,但也存在一些缺点。

因此,在实际工程中,需要根据具体情况选择合适的钢筋处理方式,以确保混凝土结构的安全性和可靠性。