《储层表征与建模》-储层表征与建模的基本步骤

- 格式:ppt

- 大小:28.46 MB

- 文档页数:8

课程名称:《储层表征与建模》课程性质:专业核心课所属一级学科:地质资源与地质工程总学时:48学时一、课程简介《储层表征与建模》课程是国家一流学科“地质资源与地质工程”(A+学科)的重要支撑课程,是油气田开发地质领域研究生的一门专业核心课。

本课程主要阐述地下非均质储层描述、预测和三维建模的理论、方法和技术。

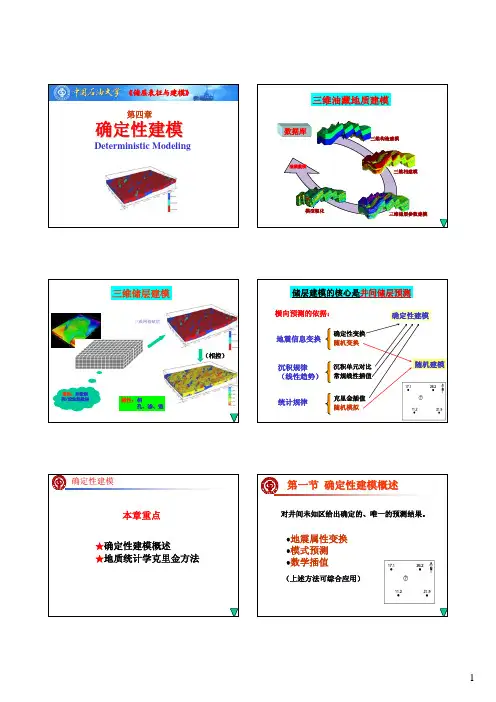

主要教学内容包括:①储层表征内涵、信息解析与科学思维;②储层构型样式与研究方法;③储层质量差异机理与研究方法;④确定性建模原理与方法;⑤随机建模原理与方法。

采用启发性讲授、实训、研讨、习题、自学相结合的教学方式。

二、课程思政典型教学案例(一)案例名称多元融合课程思政教学模式构建与实践(二)教学目标课程教学目标:使学生掌握综合应用多学科信息和方法进行地下非均质储层描述、预测和三维建模的理论、方法和技术,并提升分析和解决复杂问题的能力、创新思维能力、团队合作能力、表达能力、自主学习能力等可迁移能力,为今后从事油气田开发地质研究工作奠定必要的基础,并为终身发展、适应和引领未来社会奠定良好的基础。

课程思政教学目标:在培养学生掌握油气储层表征与建模的基本理论和方法、提高地下地质分析和预测能力的同时,增强学生家国情怀和使命担当,坚定“我为祖国献石油”的理想与信念,使他们成为新时代“铁人精神”的传承者;同时具备创新思维能力、团队合作能力、自主学习能力等可迁移能力,为祖国石油工业培养德才兼备的合格接班人。

(三)教学过程与方法紧密围绕课程教学目标,坚持“以学生发展为中心”的原则,遵循“知识、思维、能力、素质教育并重”的课程教学理念,创新形成了一套多元融合的教学方法。

1.思维导引式授课课内理论教学环节实施思维导引式授课。

不同于传统的“单向传递”知识,思维导引式授课是根据学生课前自学测试结果构建问题链,进行层层递进的问题解析,引导学生思考,进行互动交流,得到合理认识,融知识建构与思维训练于一体,提升创新意识和高阶思维。

储层建模的步骤目前普遍的认识是,储层建模应分为油藏构造建模、沉积(微)相建模和油藏属性建模三步完成。

构造模型反应储层的空间格架,在建立储层属性的空间分布之前,应进行构造建模。

由于沉积相对储层物性有决定性的作用,油藏属性建模多采用相控建模,即先建立沉积微相模型,然后以此为基础进行油藏属性建模。

张天渠油田长2油藏的储层地质模型是以测井资料为基础资料,采用确定性建模的储层建模方法建立的。

储层建模的整个过程包括4个主要环节,即数据准备、构造建模、油藏属性建模、模型的应用。

一、数据准备与预处理1.数据准备一般从数据来源看,建模数据包括岩心、测井、地震、试井、开发动态等方面的数据。

从建模的内容来看,基本数据包括以下四类:①坐标数据:包括井位坐标、地震测网坐标等;②分层数据:各井的油组、砂组、小层、砂体划分对比数据;地震解释层面数据;③断层数据:断层位置、断点、断距等;④储层数据:储层数据是储层建模中最重要的数据。

包括井眼储层数据、地震储层数据和试井数据。

井眼数据为岩心和测井解释数据,包括井内相、砂体、隔夹层、孔隙度、渗透率、含油饱和度等数据,这是储层建模的硬数据。

对不同来源的数据进行质量检查是储层建模中十分重要的环节。

为了提高储层建模的精度,必须尽量保证用于建模的原始数据特别是硬数据的准确性。

因此,必须对数据进行全面的质量检查,如检查岩心分析的孔渗参数的奇异值是否符合地质实际,测井解释的孔渗饱是否正确等等。

建模过程中能被储层建模软件所采用的资料来源于这些基础资料,但它们有特殊的格式要求,需要转换成不同格式要求的文本文件才能以正确的格式导入到Petrel软件中。

从文件类型上来看,它们包括井头文件(Well head)、井斜文件或井轨迹文件(Well deviation)和测井数据文件(Well log)。

它们的格式和作用分别如下:①井头文件:文件内容包括井名、井位坐标(X、Y)、地面补心海拔(补心高与地面海拔之和)以及目标井段深度(井段顶部深度和测井段底部深度)。

储层表征与建模作业四三维储层建模报告一、作业概况及要求1、工区概况本次作业建模工区的范围沿x、y、z方向为1000 X 1300 X 20米。

三维网格数为100 X 130 X 10,网格大小为10 X 10 X 2米。

主要沉积的砂体为发育在泛滥平原泥岩上的河道砂体,且河道砂体近东西向展布。

另有部分河道发育决口扇砂体。

所有350井均为直井。

垂向上每口井分为10个小层,每层厚度为2米井数据文件(well.dat)中给出了每口井的x,y坐标和每个小层的中部深度,以及每个小层的沉积相类型和波阻抗、孔隙度、渗透率数据,数据格式为Gslib格式。

提供的三维波阻抗数据体文件(imped.dat)也采用了Gslib的格式。

波阻抗的三维网格划分与建模工区一致。

使用软件为斯坦福大学油藏预测中心开发的SGeMS。

2、作业要求要求根据所提供的建模工区及相应350口井的井数据、三维波阻抗数据体,进行三维储层建模。

其主要内容包括对储层参数的数据分析、变差函数分析及拟合变差函数的求取、三维相确定性和随机模型的建立、三维储层确定性和随机模型的建立。

二、作业实施1、数据分析主要包括:绘制各变量直方图,统计各个变量的分布(均值、方差等);绘制不同变量交会图,研究变量之间相关性;了解工区储层相以及参数特征等为后续建模工作做准备。

(1)沉积相分布如图1所示,1,2,3分别代表河道(channel),决口扇(crevasse),泛滥平原(floodplain)。

可知,上述三种沉积相的比例分别为0.51,0.06,0.43。

在建模中,使用该相比例作为三维模拟的约束条件。

图1 沉积相比例图(2)沉积相与孔隙度、渗透率的相关性由图2可知,各种相的孔隙度差别不大。

其中,河道砂体孔隙度分布比较集中且值较大;决口扇孔隙度变化范围大,孔隙度值中等;泛滥平原孔隙度值较小。

图2 沉积相与孔隙度关系图3 沉积相与渗透率关系由图3可知,各种相的渗透率差异较为明显,其分布与孔隙度类似,河道砂体渗透率变化范围大;决口扇渗透率分布较为集中;泛滥平原渗透率值较小。

储层建模步骤当前国内外储层地质建模的总体思路和方法基本上是一致的,即在广泛收集地质(包括露头、钻井及综合测试)、地震及测井资料的基础上,利用沉积学、储层地质学和一系列数学方法来定量表征二维或三维储层的宏观几何形态及内部特性参数的空间变化,最终利用计算机来动态地模拟储层的空间变化特征。

三维建模一般遵循从点----面---体的步骤,即首选建立各井点的一维垂向模型,其次建立储层的框架(由一系列叠置的二维层面模型构成),然后在储层框架基础上,建立储层各种属性的三维分布模型。

一般的,广义的三维储层建模主要包含六个环节,即数据准备、构造建模、储层相建模、储层参数建模、储量计算、如果要将储层模型用于油藏数值模拟,应对其进行粗化。

2.1 数据准备储层建模是以数据库作为基础的,数据的丰富程度以及准确性在很大程度上决定着所建模型的精度。

从数据来源看,建模数据包含岩芯、测井、地震、试井、开发动态等方面的数据。

2.1.1 建模数据(1)井数据井数据包括井基本信息、岩心数据、测井及其解释数据、分层数据、断点数据等。

1.基本信息主要指钻井信息,包括井名称、井别、井口坐标、补心海拔、完井深度、完井时间及井身轨迹等。

这些数据可从完井地质报告中得到,目前大部分油田单位已将其建成了数据库。

在建模软件中加载了井信息数据后,应对井信息及轨迹逐一进行细致检查,特别是进行可视化检查。

例如,为了检查井身轨迹的准确性,首先,从三维视窗中查看井轨迹的整体形态;第二,在导入井分层数据后,逐层与现场已有井位底图进行对比检查,确保数据无误。

2.岩心数据岩心数据包括岩心照片、岩心描述以及岩心钻孔分析数据等,是岩性解释、沉积相划分、含油气性解释、储层质量评价以及隔夹层识别等的第一性资料。

建模过程中,岩心数据主要作为测井数据的标定。

3.测井及其解释数据测井作为研究井筒周围地层、岩石及流体特征的重要技术手段,包括电法测井、声波测井、放射性测井、地层倾角测井、气测井、生产测井以及随钻测井等多个类别,一般数据按每米8个数据点记录。

储层表征与建模储层表征与建模是石油勘探开发过程中的重要组成部分。

通过对储层进行表征和建模,可以帮助工程师更好地了解储层的地质特征、储层中的油气分布情况以及储层的物理和化学性质,从而更好地进行石油勘探开发。

储层表征是指对储层进行地质学、物理学和化学学等方面的综合描述和分析。

它包括对储层岩石类型、岩石结构、质地、孔隙类型、孔隙度、渗透率、压力、饱和度等多方面信息的描述。

不同储层的地质构成会有所不同,因此储层表征需要根据实际地质情况进行分类和细化。

首先,对储层的岩石结构进行描述。

岩石结构是指岩石中各个粒子之间的排列方式,包括岩石的成分、化学结构、结晶状态、晶粒度、含水量等因素。

在储层表征中,需要对岩石的成分、结晶状态和晶粒度进行综合描述,其中成分的描述包括岩石的矿物质组成、化学成分和地球化学特征等;结晶状态的描述包括晶体形态、晶体大小和晶体排列方式等;晶粒度的描述包括粗细程度、均匀性和分布情况等。

其次,对储层的孔隙类型、孔隙度和渗透率进行描述。

孔隙度是指储层中孔隙体积所占的比例,是一个重要的物理参数,直接关系到油气的运移和储存能力。

因此,对孔隙度的描述需要从不同尺度上进行,分别描述微观孔隙、介观孔隙和宏观孔隙。

渗透率是指储层中油气流动能力的大小,是另一个重要的物理参数。

在储层表征中,需要对渗透率的大小、分布和变化进行描述,这样可以更好地了解储层中油气的运移方式和储存能力。

最后,对储层的压力、饱和度和物性等方面进行描述。

压力是指储层中油气所受的压力,包括孔隙水压和地层压力等,需要进行准确的测量和分析,通过建立压力场模型,可以帮助预测油气运移和储存的情况。

饱和度是指储层中油气所占的比例,是根据测量数据和流体力学原理进行计算的。

物性包括油气相对密度、粘度、温度等参数,对储层中油气的运动规律和物理特性有着重要的影响,需要进行详细的物性分析和测量。

除了储层表征,建立储层模型是石油勘探开发过程中的另一个重要步骤。

《储层表征与建模》A卷答题时间:2小时专业年级姓名学号分数一、判断题(对的打 ,错的打 ;每题3分,共30分)1.按照Miall(1996)的观点,曲流河点坝的顶界面属于5级界面。

()2.高岭石易发育于碱性水成岩环境,方解石易发育于酸性水成岩环境()3.钙质胶结带一般平行于地层层面分布。

()。

4.收缩裂缝的分布受控于局部构造。

()5.在其它条件相同的情况下,孔喉分布越均匀,原油的微观采出程度越高。

()6.含铁方解石的油层在低矿化度水的影响下容易发生水敏性。

()7.流动单元的分布受控于沉积相,但与成岩作用关系不大。

()8.基于目标的随机建模方法的不足之一是不能忠实于井资料。

()9.基于变差函数的估值方法属于多点统计学的范畴。

()10.序贯指示模拟可建立三维沉积相模型,因此属于基于目标的建模方法。

()二、简述题(30分)1.简述Miall(1996)构型界面的划分(6级划分)及基本特征。

(15分)2.简述储层随机建模的流程(15分)三、论述题(40分)试论述曲流河储层的宏观非均质特征。

《储层表征与建模》A卷参考答案一、判断题(对的打✓,错的打⨯;每题3分,共30分)1.按照Miall(1996)的观点,曲流河点坝的顶界面属于5级界面。

(⨯)是4级的界面。

2.高岭石易发育于碱性水成岩环境,方解石易发育于酸性水成岩环境(⨯)反了3.钙质胶结带一般平行于地层层面分布。

(⨯)。

4.收缩裂缝的分布受控于局部构造。

(⨯)5.在其它条件相同的情况下,孔喉分布越均匀,原油的微观采出程度越高。

(✓)6.含铁方解石的油层在低矿化度水的影响下容易发生水敏性。

(⨯)盐敏性7.流动单元的分布受控于沉积相,但与成岩作用关系不大。

(⨯)8.基于目标的随机建模方法的不足之一是不能忠实于井资料。

(⨯)9.基于变差函数的估值方法属于多点统计学的范畴。

(⨯)地质统计学10.序贯指示模拟可建立三维沉积相模型,因此属于基于目标的建模方法。

(⨯)二、简述题(30分)1.简述Miall(1996)构型界面的划分(6级划分)及基本特征。