鉴别野草和农作物的特异光电子引擎中文

- 格式:pdf

- 大小:3.28 MB

- 文档页数:4

高一生物下册(必修二)第一章总结导读:本文高一生物下册(必修二)第一章总结,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

第一章遗传因子的发现第1节孟德尔的豌豆杂交实验(一)一、相对性状性状:生物体所表现出来的的形态特征、生理生化特征或行为方式等。

相对性状:同一种生物的同一种性状的不同表现类型。

二、孟德尔一对相对性状的杂交实验1.孟德尔遗传实验运用了现代科学研究中常用的假说-演绎法,其一般过程是观察实验,发现问题、分析问题,提出假说(假设)、设计实验,检验假说(假设)、归纳综合,得出结论。

2.孟德尔遗传实验获得成功的原因是(1)正确地选用实验材料。

豌豆自花授粉,闭花受粉,自然状态下是纯种;品种多,差异大相对性状明显,易于区分。

(2)由单基因到多基因地研究方法。

(3)应用统计学方法对实验结果进行分析。

(4)科学地设计实验程序。

3.相关概念(1)、显性性状与隐性性状显性性状:具有相对性状的两个亲本杂交,F1表现出来的性状。

隐性性状:具有相对性状的两个亲本杂交,F1没有表现出来的性状。

附:性状分离:在杂种后代中出现不同于亲本性状的现象)(2)、显性基因与隐性基因显性基因:控制显性性状的基因。

隐性基因:控制隐性性状的基因。

附:基因:控制性状的遗传因子(DNA分子上有遗传效应的片段P67)等位基因:决定1对相对性状的两个基因(位于一对同源染色体上的相同位置上)。

(3)、纯合子与杂合子纯合子:由相同基因的配子结合成的合子发育成的个体(能稳定的遗传,不发生性状分离):显性纯合子(如AA的个体)隐性纯合子(如aa的个体)杂合子:由不同基因的配子结合成的合子发育成的个体(不能稳定的遗传,后代会发生性状分离)(4)、表现型与基因型表现型:指生物个体实际表现出来的性状。

基因型:与表现型有关的基因组成。

(关系:基因型+环境→表现型)(5)杂交与自交杂交:基因型不同的生物体间相互交配的过程。

自交:基因型相同的生物体间相互交配的过程。

《诗经》里的植物辨识(三十七)“稂”是狗尾草还是狼尾草“莠”和“稂”出现在《诗经》《齐风·甫田》、《曹风·下泉》、《小雅·正月》和《小雅·大田》中。

这两个字的意思相似,常连在一起使用,如稂莠,稂莠不齐,不稂不莠等。

《齐风·甫田》“无田甫田,维莠骄骄”和《小雅·大田》“既坚既好,不稂不莠”之“莠”,都是一种草本植物,有的解释为田间似禾的杂草或危害农作物的恶草,有的直接解释为狗尾草。

狗尾草(原变种)是禾本科一年生草本植物。

各地俗称大致相同,或叫狗尾巴草、莠子、毛莠子等。

因其茎能治眼痛,故一名光明草。

其形态似谷而小。

狗尾草是一种常见的杂草,生于荒野、地边、道旁等。

狗尾草有两个亚种,一是巨大狗尾草,一是厚穗狗尾草。

厚穗狗尾草只产台湾,大陆不产。

巨大狗尾草与狗尾草(原亚种)的不同是植株粗壮高大,基部数节具不定根。

圆锥花序粗长,可达20多厘米,稍弯曲。

刚毛长达12毫米。

巨大狗尾草的穗很像谷子,只是果实称秕粒状,不像谷穗那样向下弯垂的,看起来轻飘飘的。

还有一种大狗尾草。

大狗尾草与狗尾草十分相似,只是植株通常比狗尾草高大,花序穗垂头,小穗较大。

民间一般将狗尾草(原变种)、大狗尾草、巨大狗尾草、金色狗尾草等统称为狗尾草。

“莠”,《说文解字》的解释是“禾下生莠。

”《毛传》的解释是“莠,似苗也”(按,苗指谷子)。

《康熙字典》解释说“《孟子》'恶莠恐其乱苗也’。

《赵注》:'莠之茎叶似苗。

《鲁语》马饩(xi饲料)不过稂莠。

’《注》莠草似稷而无实(按,莠草不像稷)。

”这些解释是把“莠”解释成了巨大狗尾草。

徐光啟(明)《农政全书》莠草子考:“生田野中,苗叶似谷而叶微瘦,稍间开茸,细毛穗,其子比谷细小,舂米类折米。

熟时即收,不收即落,味微苦,性溫。

”所指是狗尾草(原变种)和大狗尾草。

“稂”,现代的文字工具书有三种解释:①为莠一类的草,对禾苗有害。

如《辞海。

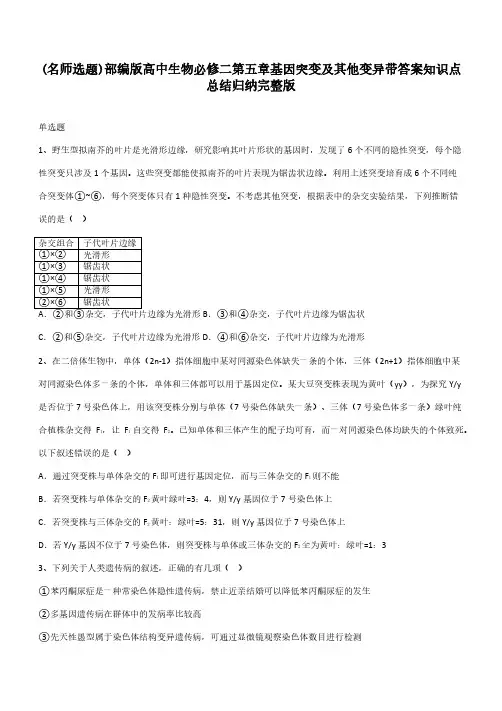

(名师选题)部编版高中生物必修二第五章基因突变及其他变异带答案知识点总结归纳完整版单选题1、野生型拟南芥的叶片是光滑形边缘,研究影响其叶片形状的基因时,发现了6个不同的隐性突变,每个隐性突变只涉及1个基因。

这些突变都能使拟南芥的叶片表现为锯齿状边缘。

利用上述突变培育成6个不同纯合突变体①~⑥,每个突变体只有1种隐性突变。

不考虑其他突变,根据表中的杂交实验结果,下列推断错误的是()B.③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状C.②和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形D.④和⑥杂交,子代叶片边缘为光滑形2、在二倍体生物中,单体(2n-1)指体细胞中某对同源染色体缺失一条的个体,三体(2n+1)指体细胞中某对同源染色体多一条的个体,单体和三体都可以用于基因定位。

某大豆突变株表现为黄叶(yy),为探究Y/y是否位于7号染色体上,用该突变株分别与单体(7号染色体缺失一条)、三体(7号染色体多一条)绿叶纯合植株杂交得F1,让F1自交得F2。

已知单体和三体产生的配子均可育,而一对同源染色体均缺失的个体致死。

以下叙述错误的是()A.通过突变株与单体杂交的F1即可进行基因定位,而与三体杂交的F1则不能B.若突变株与单体杂交的F2黄叶绿叶=3:4,则Y/y基因位于7号染色体上C.若突变株与三体杂交的F2黄叶:绿叶=5:31,则Y/y基因位于7号染色体上D.若Y/y基因不位于7号染色体,则突变株与单体或三体杂交的F2全为黄叶:绿叶=1:33、下列关于人类遗传病的叙述,正确的有几项()①苯丙酮尿症是一种常染色体隐性遗传病,禁止近亲结婚可以降低苯丙酮尿症的发生②多基因遗传病在群体中的发病率比较高③先天性愚型属于染色体结构变异遗传病,可通过显微镜观察染色体数目进行检测④只要有一个软骨发育不全基因就会患软骨发育不全⑤产前基因诊断不含致病基因的胎儿不可能患遗传病⑥镰刀型细胞贫血症和猫叫综合征均能用光镜检测出A.三项B.四项C.五项D.六项4、现有一种6号三体玉米,该玉米体细胞的6号染色体及其产生的配子类型如图所示(A为抗病基因。

草类中药材鉴别要点

草类中药材的鉴别要点主要包括以下几个方面:

1. 外观特征:观察草药的外观特征,包括形状、颜色和质地等方面。

不同草药的形状、颜色和质地可能有所不同,通过对比分析可以鉴别。

2. 气味辨别:用鼻闻草药的气味,不同草药的气味特征各异。

对比不同草药的气味可以进行初步的鉴别。

3. 触感鉴别:用手触摸草药的质地和触感,不同草药的质地和触感也有所不同。

通过手感的比较和分析可以鉴别不同草药。

4. 鉴别草药的杂质:观察草药的表面是否有杂质,例如毛发、土壤、尘埃等。

有时候,通过草药的杂质也可以推断草药的质量和产地。

5. 化学性质检测:可以借助化学试剂进行一些简单的化学性质检测,例如酸碱性试验、溶解性试验等。

不同草药的化学性质各异,通过这些化学性质的鉴别可以帮助确定草药的真伪和品质。

需要注意的是,对于不熟悉的草药,最好找一位有经验的中药师或者专业的药剂师进行鉴别。

正确的鉴别方法和技巧是需要长时间的学习和实践的。

中草药常用鉴别方法

中草药常用的鉴别方法有以下几种:

1. 裸眼观察:通过观察植物的外部形态、颜色、质地等特征来鉴别。

如叶片的形状、花朵的颜色等。

2. 显微镜观察:使用显微镜观察植物的细胞结构、细胞壁、细胞核等特征来鉴别。

如细胞的形态、细胞壁的厚度等。

3. 化学鉴别:通过检测植物中特定的化学成分来鉴别。

如使用化学试剂进行颜色反应、熔点测定等。

4. 薄层色谱法:利用薄层色谱技术将植物中的化学成分分离,然后通过比较样品的色谱图谱来鉴别。

5. 高效液相色谱法:利用高效液相色谱仪将植物中的化学成分分离,并通过检测吸收峰、保留时间等来鉴别。

6. 气相色谱法:利用气相色谱仪将植物中的挥发性成分分离,并通过检测峰形、保留时间等来鉴别。

7. 紫外-可见光谱法:利用紫外-可见光谱仪测定植物中某些特定化合物的吸收光谱,通过与标准品的比较来鉴别。

8. 红外光谱法:利用红外光谱仪测定植物中化合物的红外吸收谱,通过与标准品的比较来鉴别。

通过以上的鉴别方法,可以对中草药进行较准确的鉴别,保证草药的质量和安全性。

常用的中药鉴定术语

1. 视觉特征:指通过观察中药的外观特征,如形状、颜色、质地等来鉴定中药的方法。

2. 嗅觉特征:指通过闻觉判断中药的气味特征,如香气、酸味、苦味等来鉴定中药的方法。

3. 味觉特征:指通过品尝中药的味道特征,如苦味、辛味、酸味等来鉴定中药的方法。

4. 燃烧特征:指通过燃烧中药的香气、气味、燃烧速度等特征来鉴定中药的方法。

5. 化学分析:指通过对中药进行化学成分分析,如检测活性成分、提取特征物质等来鉴定中药的方法。

6. 显微鉴别:指通过显微镜观察中药的细胞结构、纤维组织等特征来鉴定中药的方法。

7. 色谱分析:指通过色谱仪分析中药的色谱图谱,如薄层色谱、气相色谱等来鉴定中药的方法。

8. 毒理学鉴定:指通过对中药的毒性反应、副作用等方面的研究来鉴定中药的质量和安全性。

9. 生物测定:指通过对中药进行生物学实验,如细胞荧光染色、动物试验等来鉴定中药的活性和效果。

10. 鉴别指标:指根据中药的性状、味觉、气味等特征,制定的中药鉴别的一些标准和指标。

毕节地区达标名校2020年高考二月调研生物试卷一、单选题(本题包括35个小题,1-20题每小题1分,21-35题每小题2分,共50分.每小题只有一个选项符合题意)1.驱蚊草含有香茅醛,能散发出一种特殊的柠檬型香气,从而达到驱蚊且对人体无害的效果。

驱蚊草是把天竺葵的原生质体和香茅草的原生质体进行诱导融合培育而成的。

下列关于驱蚊草培育的叙述,错误的是A.驱蚊草的培育属于细胞工程育种,优点是克服了远缘杂交不亲和的障碍B.驱蚊草培育过程要用到纤维素酶、果胶酶、PEG等试剂或电刺激等方法C.驱蚊草培育过程不同于植物组织培养,无细胞脱分化和再分化的过程D.驱蚊草培育利用了植物体细胞杂交技术,育种原理是染色体数目变异2.用射线处理某野生型纯合的深眼色果蝇群体后,获得了甲、乙两种隐性突变的果蝇(性状均为浅眼色)。

甲的隐性突变基因用a表示,乙的隐性突变基因用b表示,a、b基因分别独立遗传。

现用甲品系雄果蝇和乙品系雌果蝇杂交,F1雄性均表现为浅眼色,雌性均表现为深眼色。

下列叙述错误的是A.两个隐性突变基因在遗传过程中能够自由组合B.野生型雄果蝇突变获得1个b基因就能出现浅眼色性状C.F1雌、雄果蝇杂交后代中深眼色果蝇所占比例为3/16D.亲本甲、乙果蝇的基因型分别为aaX B Y和AAX b X b3.湿地被誉为地球的“肾脏”,具有蓄洪防旱,调节气候,净化污水,为多种动植物提供栖息地以及为人们提供休闲娱乐的环境等功能。

下列相关叙述错误的是()A.合理搭配植物可提高湿地生态系统的物种多样性B.湿地生态系统具有一定的自我调节能力C.湿地微生物的主要作用是作为分解者以加快物质循环D.湿地生态系统多样性的价值低于农田4.如图是某河流生态系统受到生活污水轻度污染后的净化示意图,该河流生态系统中植食性鱼类大致的能量流动情况如表所示。

下列相关叙述错误的是()A.调查该河流周边土壤中小动物的丰富度,计数时可采用取样器取样的方法B.图中b点后,藻类大量增加的原因是有机物被分解后产生大量的无机盐C.表中鱼粪便中的能量属于第一营养级的同化量,鱼的同化量为240kJD.表中①表示储存在鱼的有机物中,用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量5.近年来的研究初步表明,βAP(β淀粉样蛋白)沉积是Alzheimer型老年痴呆的主要病因。

2021年泰安市长城中学高三生物上学期期末试题及答案解析一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。

每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 下列有关生物体结构及功能的叙述正确的是()A. 没有叶绿体的细胞都不能进行光合作用B. 细胞间的信息交流都依赖于细胞膜上的受体C. 植物细胞中的高尔基体与植物细胞壁的形成有关D. 细胞膜、叶绿体的内膜和外膜、内质网膜、视网膜、呼吸道黏膜都属于生物膜2. 同源染色体是指()A.一条染色体复制形成的两条染色体B.减数分裂过程中配对的两条染色体C.形态大小完全相同的两条染色体D.分别来自父方和母方的两条染色体3. 下列有关酶的实验设计思路正确的是()A. 可利用过氧化氢和过氧化氢酶反应探究pH对酶活性的影响B. 利用淀粉、蔗糖、淀粉酶和碘液验证酶的专一性C. 在验证温度对淀粉酶活性的影响实验中,应选斐林试剂检测还原糖的生成D. 利用胃蛋白酶、蛋清和pH分别为3、7、11缓冲液验证pH对酶活性的影响4. 水稻高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)为显性,两对相对性状独立遗传。

用一个纯合易感病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗病的高秆品种(易倒伏)杂交,F1自交,F2代中出现既抗病又抗倒伏类型的基因型及其比例为()A.RRdd,1/8B.Rrdd,1/8C.RRdd,1/16和Rrdd,1/8D.rrDD,1/16和RRDd,1/85. 异体器官移植手术往往很难成功,最大的障碍就是异体细胞间的排斥,这主要是由于细胞膜具有识别作用,这种生理功能的结构基础是()A.细胞膜由磷脂分子和蛋白质分子构成B.细胞膜具有一定的流动性C.细胞膜具有一定的选择透过性D.细胞膜的外面有糖蛋白6. 下列各项中,不属于脂质的是()A. 维生素DB. 胆固醇C. 雄性激素D. 胰岛素7. 组成核酸的单体(如图)中,不含氮元素,且在DNA和RNA分子中不同的成分是()A.①B.①C.①和①D.①和①8. 猕猴桃被誉为“维C之王”,吃起来酸甜可口,深受人们喜爱。

13.1《自然选择的证明》课后练习一、论述类文本阅读阅读下面文字,完成小题。

达尔文的兰花1862年,在《物种起源》发表3年后,达尔文出版了一部研究兰花的著作。

达尔文研究兰花的目的,是要证明自然选择是生物进化的动力,为《物种起源》提供补充材料。

野生兰花有两万多种,花的形状、大小、颜色、香味千奇百怪,但是目的只有一个:用花香吸引昆虫(或蜂乌)来采蜜,花粉沾到了它们的身上,就能帮助兰花传粉。

因此兰花的繁衍离不开这些授粉者,不管它有着什么样奇怪的形状、构造,也都是为了适应授粉者。

授粉者为了能采到花蜜,也要适应兰花。

在自然选择的作用下,兰花和授粉者会一起进化。

只有自然选择才能解释兰花构造的由来,这是达尔文研究兰花一书的主旨。

但是有一种原产马达加斯加的彗星兰却让达尔文感到了为难。

这种彗星兰拉丁文学名的意思是“一尺半”,其名称源自它那“令人惊骇”(达尔文语)的花的形状:它有又长又细的花距,从花的开口到底部是一条长达28.6厘米的细管,只有底部3.8厘米处才有花蜜。

“什么样的昆虫能够吸到它的花蜜?”达尔文大胆地预测:“在马达加斯加必定生活着一种蛾,它们的喙能够伸到25厘米长!”1873年,著名博物学家赫曼·缪勒在《自然》杂志上报告说他的哥哥曾经在巴西抓到过喙长达25厘米的天蛾,说明达尔文的预测并不那么荒唐。

1903年,这种蛾终于在马达加斯加被找到了——一种长着25厘米长的喙、像小鸟一般大小(展翅13—15厘米)的大型天蛾。

它被命名为“预测”。

这时候距离达尔文做出预测已过了41年。

达尔文之所以敢于做出这个令人惊骇的预测,是因为他深知自然选择的威力。

兰花的花距应该略长于授粉者的喙,这样授粉者在尽量伸长喙去吸花距底部的花蜜时,身体挤压到花冠,花粉才会沾到授粉者的身上。

因此,在这样的情形下,兰花的花距越长,就会迫使授粉者沾到更多的花粉,就越容易留下更多的后代。

反过来,授粉者的喙越长,就越容易吸到花蜜,有更充足的营养,也就越容易留下更多的后代。