地震勘探成图方法速度研究

- 格式:ppt

- 大小:5.19 MB

- 文档页数:15

某新探区地震资料处理高精度速度分析方法探讨【摘要】地震波的速度是地震勘探中的一个重要参数,在地表及地下地质构造复杂地区,如何求取的准确的地下介质速度将直接影响到动校正、叠前或者叠后偏移、剩余静校正量等,因此获取准确的速度参数是正确处理和解释地震资料的关键问题,本文运用多种速度分析方法对速度数据进行质量控制,力求速度场的精准度和合理性。

【关键词】地震波速度复杂构造速度分析方法质量控制对于复杂地区的地震勘探来说,速度分析是一个难题。

因为叠加速度分析是建立在“水平界面均匀界质、倾斜界面均匀界质、覆盖层为层状界质或连续界质,时距曲线为双曲线”这一假设条件之下的,在复杂地区这一往往不能满足这一假设条件。

下扬子新探区的构造演化经历了早期推覆挤压和后期伸展拉张,改造强烈,地层倾角大,速度纵横向变化剧烈,速度谱品质较差,如何准确获取中古生界内幕反射波速度场是资料处理中的一大难点。

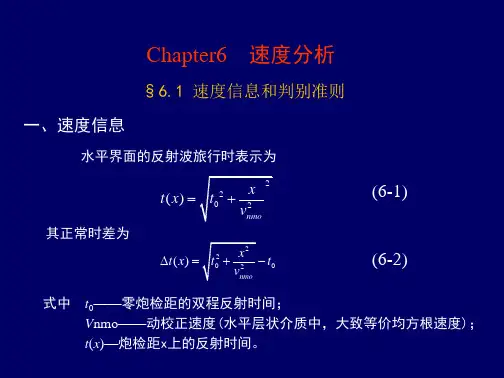

1 速度分析的原理当地下介质为水平层状介质时,对于炮检距为x的检波点,垂直反射时间为t0,均方根速度为vr的反射旅行时为:由于炮检距x是已知的,因此反射波到达tx时和正常时差δt都是垂直反射时间t0和均方根速度vr的函数,即地震反射波的到达时间和正常时差中包含着均方根速度的信息。

因而,从反射波正常时差δt的分析中可以提供均方根速度vr的信息,这就是速度分析的基础。

2 新探区地震资料难点(1)地表条件复杂,起伏高差较大,测线海拔最低10m,最高665m。

测线长度长,涉及范围广,资料信噪比偏低。

(2)地表结构复杂多变,岩性纵横向变化剧烈,低降速带不稳定,有些区域多套老地层出露地表,且褶皱强烈。

(3)探区无井资料控制。

3 高精度速度分析方法速度是地震资料处理中极其重要的参数之一,处理中的许多环节只有在拥有了准确的速度模型的前提下才能取得较好的处理效果。

探区内构造地质条件相当复杂,断裂发育,纵横向速度变化比较大,速度谱品质较差。

由于地表多套老地层出露,反射波速度很高,资料各向回旋波、侧向波发育(图1、图2),反映在速度谱上能量团能量较强,压制有效波组,有效波能量团难以识别。

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过模拟地震勘探过程,验证地震勘探方法的原理和效果,了解不同地震勘探技术在实际应用中的优缺点,为今后油气勘探和地质研究提供技术支持。

二、实验背景地震勘探是一种地球物理勘探方法,通过人工激发地震波,利用地下介质弹性和密度的差异,分析地震波在地下的传播规律,推断地下岩层的性质和形态。

目前,地震勘探方法主要包括反射波法、折射波法、地震测井等。

三、实验内容1. 实验设备(1)地震波源:模拟地震波发生器,产生频率、振幅可调的地震波。

(2)检波器:模拟地震波接收器,用于接收地下反射回来的地震波。

(3)数据采集系统:用于记录地震波信号,并进行实时处理。

(4)数据处理软件:用于对采集到的地震数据进行处理和分析。

2. 实验步骤(1)设置实验参数:根据实验要求,设置地震波源频率、振幅、地震波传播速度等参数。

(2)激发地震波:启动地震波源,产生模拟地震波。

(3)采集地震数据:将检波器放置在地表,接收地下反射回来的地震波。

(4)数据记录:将采集到的地震数据传输至数据处理软件,进行实时处理。

(5)数据处理:对采集到的地震数据进行去噪、偏移、解释等处理,分析地下地质结构。

3. 实验结果(1)反射波法:通过分析地震剖面,可以识别出地下不同层位的反射界面,判断地层性质和厚度。

(2)折射波法:通过分析地震波在地下传播的路径,可以确定地下介质的波速和密度。

(3)地震测井:通过分析地震波在地下不同层位的传播特性,可以确定地层岩性和孔隙度。

四、实验分析1. 反射波法:反射波法是地震勘探中最常用的方法,具有以下优点:(1)技术成熟,应用广泛。

(2)可以识别地下不同层位的反射界面,判断地层性质和厚度。

(3)数据处理方法较为简单。

2. 折射波法:折射波法在实际应用中存在以下缺点:(1)适用范围有限,要求下层波速大于上层波速。

(2)数据处理方法较为复杂。

3. 地震测井:地震测井具有以下优点:(1)可以确定地层岩性和孔隙度。

第四章地震波的速度

第1节地震波在岩层中的速度及与各种因素的关系

第2节几种速度的概念

第3节各种速度之间的关系

第4节平均速度的测定

第5节叠加速度谱的制作与解释

主讲教师:刘洋

第1节地震波在岩层中的速度及与

各种因素的关系

)速度比值(或泊松比)

112111212222−−=−⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛−⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛r r V V V V S P S P

对数-对数坐标0.25

0.31V ρ=)

、温度、压力

)随着温度的升高,速度降低

)随着压力的升高,速度增加

第2节几种速度的概念。

需总时间之比是平均速度。

第3节各种速度之间的关系

第4节平均速度的测定

第5节叠加速度谱的制作与解释

道集动校正速度:

3500m/s 动校正速度:

4400m/s 动校正速度:4150m/s

CMP。

第3l 卷第1期辽宁工程技术大学学报(自然科学版)2012年2月V 01.31N O .1J our nal of Li a oni ng Tec hni c al U ni ver s i t y(N at ural Sci ence)Feb .2012文章编号:1008-0562(2012)01-0054-03地震勘探中平均速度的求取方法及应用孔庆河,李铭铭,张文德(东北煤田地质局物探测量队,辽宁沈阳110101)摘要:针对地震数据处理和资料解释过程中经常用到地层的平均速度,而平均速度的求取不易,尤其在测井资料很少的情况下,平均速度的求取更难等问题.依据地震勘探原理,在中、浅层地震勘探中,可将沉积地层近似为连续介质的地质模型,在连续介质中速度随深度的变化存在一定规律,不同地区有不同的经验公式,应用均方根速度在连续介质情况下的近似公式及数据处理中所得到的速度谱资料能够计算出平均速度的经验公式,得出的平均速度能够满足中、浅层地震勘探中时深转换的需要,另外,应用平均速度及钻孔资料可以对地震时间剖面进行相位标定.关键词:速度谱:平均速度;应用效果:地震勘探;时间剖面;地震波;连续介质;数据处理中图分类号:P631.4文献标志码:AC al cul at i on m et hod of aver age vel oci t y i n s ei s m i c expl or at i on and i t sappl i cat i onK oN G Q i nghe ,LI M i ngm i ng ,Z H A N G Wende (N or t heas tC oa l f i el d G eophys i cal P r ospe c t i ng&S ur vey T e am ,Shenyang l 10101,C hi na)A bst r act :I n se i sm i c dat a pr oce s si ng and dat a i nt er pr et at i on pr oc ess ,t he a ve r age vel oci t y i n s t r at a i sac om m onl yus eddat um .C al cul at i ngt he aver age ve l oci t y i s not easy ,i n par t i cular ,i n t he si t uat i o n of l ac k of l oggi ngdat a .B as e dont he pr i nci pl e of se i s m i c expl or at i on ,i n s ha l l ow sei s m i c expl or at i on ,t he s edi m ent ar y f or mat i ons canber egardedas acont i nuumm edi um i nge ol ogi ca l mode l .I n acont i nuousm edium .t hew ave vel oc i t y var i es w i t l ldept h i ncr ea se .N or m a l l y ,di f f er ent r e gi ons have t hei r di f f er ent em pi r i ca lf orm ul a .U si ng RM S ve l oci t y i n c ont i nuousm edi um and vel oci t y s pect r um i ndat a process i ng ,an em pi r i c al f ormul a c al l be obt a i ned f or cal cul a t i ng t he a ve r age wave ve l oci t y .T he average w a ve ve l oci t y ca l cul at e d C an m eett he r equi r em ent i n s ha l l ows ei sm i c expl or at i on .I n addi t i on ,t he a ve r age w ave vel oci t y and bor e hol e dat a C anbe us ed i n t he cal i br at i on ofs ei sm i c t i m e pr of i l esandphas e .K eyw or ds :vel oci t ys pect r um ;m ean vel oc i t y ;app l i cat i onef f ect ;sei sm i cexpl or a t i O n ;t i m e sec t i on ;sei sm i c w aves ;conti nuum ;dat a pr oc e ssi ng引言地震波的速度[i -41是指地震波在岩层中的传播速度,是地震勘探中最基本的一个参数.它在地震数据处理和资料解释过程不可缺少,如在叠加时,要用到叠加速度;在进行时深转换时,要用平均速度;在进行叠偏处理时,要用到射线平均速度:在进行岩性解释时,要用到层速度等.地震速度还是一个复杂的参数,因为地震速度不仅与岩石的物理性劂3。

・煤田物探・ 文章编号:100121986(2001)0420050203浅层三维横波地震勘探方法研究霍全明1,程增庆2,付金生2,勾精为2(11中国矿业大学,北京 100083;21中国煤田地质总局物探研究院,河北涿州 072750)摘要:通过对横波传播规律及运动形式的数学模型、物理模型及实测数据的研究,发现横波与纵波一样具有三维波场的特性,利用横波的这一特点就可以进行三维横波的野外观测。

经大量实际资料表明,利用三维横波资料可以解释埋于地下5~40m 深度范围内的空洞及古巷道,同时能对地层进行精确地分层。

关 键 词:工程地质;三维横波;地震勘探中图分类号:P 31513+1 文献标识码:A1 引言浅层横波速度约为纵波的二分之一到六分之一,浅层横波的低速度、短波长等特点使其具有较好的分辨能力的优点,一般情况下可以在5~50m 的深度范围内取得较好的效果。

在浅层工程地质勘探中目的层的埋深一般小于100m ,此时纵波的观测窗口较小,而横波的观测窗口相对要大一些。

对于浅层土层,土层骨架横波速度为100~800m s ,土层骨架纵波速度为300~1500m s ,当土层孔隙中充满流体水时,土层纵波速度迅速上升到1400m s 以上,而土层横波速度基本保持不变甚至有下降的趋势。

因此当潜水位较浅时浅层地震勘探中有一种现象:纵波的波阻抗界面少于横波的波阻抗界面,这种机理在深层油气藏的勘探中也得到过成功的应用。

2 三维横波地震勘探的模型研究地震波在固体地层中传播的性质直接与岩石的力学性质有关。

地下岩层始终处在岩体静压力、构造应力和瞬变应力的作用下,前两种力在短时间内是不变的,只有瞬变应力产生地震波的传播。

在震源区以外的岩层由于受到小应力的瞬时扰动,其形变与外力成线性关系,外力消失,介质复原。

在地震勘探中这种传播地震波的岩层称为弹性介质,连续弹性的波动方程已由前人推导如下:Θ52u 5t2=Λ 2u +(Κ+Λ)5Η5x ,Θ52v 5t 2=Λ 2v +(Κ+Λ)5Η5y ,Θ52Ξ5t 2=Λ 2Ξ+(Κ+Λ)5Η5z , 2=52x 2+52y 2+52z 2,Η=5u 5x +5v 5y +5w5z,式中 2——拉普拉斯算子; Η——体胁变; Θ——介质密度;Λ,Κ——拉梅常数。

第四章 地震剖面的形成(15学时)第一节 速度的概念及其相互关系一、速度的用途1、 在地震勘探的各个阶段中,速度是不可缺少的重要参数,其重要用途有以下几方面:设计多次覆盖观海系统,确定组合检波形成,都需要知道有效波和干扰波的速度。

剩余时差: ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-≤≤≤≤⇒⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-≤∆≤≤∆≤⇒-≤≤≤≤-=**n n T V n n T V o n n T t n n T t o n n y n n y o vv x t F F x F F F d to td 112111211121)11(2222δχδδ有有有有有2、速度是资料处理所必须的参数动校正:ot v x t 222=∆精校正:)()(1221111v h v h v h v h v h v h o o s o o +++++ 偏移迭加需要偏移速度,迭加速度等3、 资料解释中的应用:(1)时深转换的重要参数,把时间剖面转换成深度剖面利用下式:o av t V h 21=(2)利用速度资料计算空校量板,进行偏移归位(3)根据速度资料辨别波的性质:如:多次波(低速异常)、绕射波(高速异常)、 利用速度资料,计算空气校量板,进行偏移归位。

折射波、面波、声波。

(4)利用速度资料进行制作合成地震记录,确定地震剖面上的地质层位。

11221122)()()()(v v v v t a b t t x ρρρρδδ+-=⨯=(5)利用速度纵向和横向变化规律,研究地层沉积特征和沉积模式。

(6)利用层速度资料,直接划分地层和岩性,进行烃类检测。

(7)利用纵波和横波速度的比值,判别粮店性质(含气→低速),上此可见速度资料对地震勘探的各个环节都会产生影响,而最终都影响到解释成果的精度,提取分析和利用速度资料,也是地震解释工作的一个重要组成部分。

二、速度的概念严格地讲,速度是矢量,具有大小和方向,它是空间计算的参数,即V=V (x 、y 、z ),这就是说,即使在同一岩层的不几部位和不同方向,地震波的传播速度也各不相同。

地震勘探原理及方法一、地震勘探基本原理1.地震地质模型基本分类2.光滑、理想弹性介质中的三维波动方程3.无限大均匀各向同性介质中的弹性波场及特征4.地震波的散射、反射和偏折5.多层黏弹性介质中的弹性波场及特征6.几何地震学原理7.地震波速度及地震地质条件1.1地震地质模型基本分类1.地震地质模型2.液态沦为弹性介质的条件3.人工激发震源与岩层的弹性4.常用的弹性介质模型1.3无限大均匀各向同性介质中的弹性波场及特征1.3.1无限大光滑各向同性介质中的平面波1.3.2无限大均匀各向同性介质中的球面波1.3.3地震波的动力学特征1.3.4地震波的运动学特征1、动力学特征(动力学参数)2、运动学特征(运动学参数)3、动力学特征的彰显:远近震源处的加速度波形变化球面扩散、振动图和波剖面谱分析4、运动学的原理和定理:huygens、fermat、snell5、时间场和射线的关系6、基本概念:射线、视速度、频波关系、波数、波长动力学信息(反映动力学特征的信息)振幅、频率、波形、稀释膨胀、极化特点、连续性等特征。

运动学信息(反映运动学特征的信息)传播时间(旅行时间)、传播时间-空间距离的关系、波的传播路径、地震速度等特征 1.4地震波的反射、透射和折射1.平面波的散射和反射2.弹性分界面上的波型转换和能量分配3.球面波的散射、反射和偏折4.地震面波1、斯奈尔定理(包含散射定理、反射定理)2、波的转换(同类波、转换波)3、能量分配zoeppritz方程(法线入射、入射自由表面、反射产生条件)4、弯曲入射光及折射波的产生(产生条件、原因)5、折射波的特点(波前为圆锥台、射线为直线、能量蔓延比反射波慢、折射盲区、屏蔽现象)6、ava曲线(临界入射前、临界入射、过临界入射)7、面波的特点(传播速度、质点位移、频散现象)1.5多层黏弹性介质中的弹性波场及特征1.黏弹性介质中弹性波的传播和大地滤波作用2.多层介质中弹性波的传播特性3.地震波的簿层效应4.地震衍射波5.地震波的波导效应6.反射波地震记录道构成的物理机制黏弹性介质中弹性波的传播基本概念黏滞性介质地震薄层地层对弹性波的吸收作用薄层的干涉作用voigt黏弹性理论薄层的谐波促进作用吸收系数及特性地震纵向分辨率大地滤波促进作用地震衍射波地震子波地震横向分辨率品质因素菲涅尔拎半径波导效应地震道褶积模型1.6几何地震学原理1.6.1地震反射波运动学1.6.2地震折射波的时距曲线1.6.3地震绕射波的时距曲线1.6.4多次反射波的时距曲线1.6.5垂直时距曲线方程1.6.6τ-p域各种波的运动学特点1.6.7地震横波运动学特征1、几何地震学的有关概念:几种深度、倾角的概念,几种深度的关系,视倾角与真倾角的2、反射波时距曲面方程:时距曲面的形状3、单个水平界面、单个弯曲界面、多层界面的时距曲线单个水平界面时距曲线的特点(极小点,渐进线方程,正常时差的概念)单个弯曲界面时距曲线的特点(极小点与界面、女性主义的关系,倾角时差)界面曲率对时距曲线的影响;多层介质反射波时距曲线的速度问题连续介质中波的时间场和反射波时距曲线4、地震折射波时距曲线一个水平、弯曲界面折射波时距曲线(时距曲线的特点、盲区、二者遇时距观测系统)多个水平层折射波时距曲线弯曲界面的折射波、穿透现象5、拖射波的时距曲线(时距曲线的特点、与反射波时距曲线的区别与联系)6、多次波时距曲线的特点。

三维地震勘探解释成图方法及成图精度分析作者:张莹来源:《中国科技博览》2013年第11期[摘要]海拉尔盆地贝尔凹陷贝39井区位于内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗境内,西北与嵯岗隆起毗邻,东部至苏德尔特地垒,南端接近蒙古共和国,北面是霍多莫尔构造,勘探施工比较困难。

因此,要想提高地震勘探的精度和钻井的成功率就要采用高精度成图方法。

[关键词]时深转换;叠加速度;平均速度中图分类号:P631.4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)11-0261-01引言本工区位于海拉尔盆地贝尔湖坳陷贝尔凹陷贝西次凹南部,主要勘探目的层为大磨拐河组、南屯组、铜钵庙组。

该区北临贝尔凹陷资源最为丰富的贝西洼漕,烃源岩条件较为有利。

受断陷期控陷断裂的控制以及频繁的水进与水退使得铜钵庙组、南屯组和大磨拐河组均发育有扇三角洲、辫状河三角洲、近岸水下扇等多种扇体,具有较好的储集性能,大一段厚层泥岩广泛分布并具有良好的封盖条件,为油气的保存提供了较好的盖层条件。

按照复杂断陷盆地的研究思路,在区域地质认识的基础上,综合分析以往地震解释取得的地质认识及成果,并结合相邻地区(霍12井区)地震解释的成果,利用地震地层学及层序地层学的分析方法,确定工区的主要地震反射层(T1、T2、T21、T22、T23、T3、T5);利用解释工作站的多种先进功能,开展三维地震资料的精细解释,并考虑工区范围大,地层埋深差别大的特点,利用合理的速度模型做时深转换,进行深度构造图的准确编制。

一、速度的基础资料分析区内有探井33口,分布相对较均匀,中央凹槽区打穿T5反射层的井较少,从井的分布看,井点速度不能控制整个工区。

从地震剖面上看,沉积地层由西向东大幅加厚,由此可见地层速度横向变化大,变化快。

从钻井情况来看,经合成记录标定后,相同的钻遇地层厚度,对应地震剖面上的时间厚度却不一样,同样表明地层速度横向变化较大。

区内断裂较为发育,沿着断裂带发育了一些规模不等、数量较多的与断层有关的圈闭和微小幅度构造。

高精度地震勘探成像技术研究随着地震勘探技术的发展,高精度地震勘探成像技术作为一种新兴的勘探技术,被越来越多的人们所重视和研究。

高精度地震勘探成像技术是指通过对地下岩石结构、地质构造、地下流体等进行高精度地下成像,以实现勘探目标的查明和定位。

本文将从技术原理、应用领域和未来发展等方面对高精度地震勘探成像技术进行探讨。

技术原理高精度地震勘探成像技术主要通过地震波在地下介质中的传播和反射等特性来实现地下成像。

在勘探过程中,首先需要在地表放置一定数量的震源和接收器,并通过控制震源的输出能量和接收器的采样时间,获取地下介质的反射情况。

然后再通过地震数据处理、成像与解释等过程,形成完整的地下构造模型。

在具体地震勘探过程中,主要采用两种成像方法,即偏移成像和反演成像。

偏移成像是指通过对地震波传播路径的反射点进行迭加处理,最终得到地下构造的成像结果。

反演成像则是通过利用地震波方程进行模拟,不断调整震源、接收器、介质模型等参数,最终得到地下构造的成像结果。

这两种方法在勘探过程中各有优缺点,需要根据实际情况灵活运用。

应用领域高精度地震勘探成像技术在石油、天然气等资源勘探领域有着广泛的应用。

在油气勘探过程中,需要对地下岩石结构、泥盖层、天然气等进行高精度成像,从而实现油气储层的准确定位和勘探目标的查明。

此外,高精度地震勘探成像技术也可以应用于地下水资源的勘探、地震灾害预警等领域,具有重要的应用价值和意义。

未来发展随着勘探技术的不断发展和完善,高精度地震勘探成像技术也将迎来更为广阔的发展空间。

一方面,随着计算机技术的不断提高,勘探数据处理和成像速度将进一步加快,勘探效率得到进一步提升。

另一方面,随着成像技术的不断更新和优化,勘探成像的精度和分辨率将进一步提高,更加准确地揭示地下岩石结构和地质构造,为勘探工作提供更为详尽的数据支撑。

总结高精度地震勘探成像技术是一项新兴的勘探技术,具有广阔的应用领域和发展前景。

在技术原理、应用领域和未来发展等方面,都有着相应的优势和挑战,需要不断探索和研究。