《数量遗传学》第五、六、七章读书报告

- 格式:doc

- 大小:54.50 KB

- 文档页数:7

质量性状:指由一对或对基因控制,在个体间能够明显区分,呈不连续性变异的性状。

数量性状:由微效多基因控制,在群体中不能明显区分,呈连续性变异的性状。

门阈性状:由微效多基因控制的,在群体中呈不连续分布的性状,一般能够明显地区分其表现形式。

数量遗传学:指用数理统计方法和数学分析方法研究数量性状遗传和变异规律的科学。

选择:在人类和自然干预下,某一群体的基因在世代传递的过程中,某种基因型个体的比例所发生的变化现象,称作选择。

适应度:比较群体中各种基因型(以个体平均留种子女数为标准)生存适应力的相对指标。

适应度就是特定基因型的留种率和群体最佳基因型留种率之比值。

选择系数:1减去适应度就是该基因型的选择系数。

留种率+淘汰率=1遗传漂变:如果群体规模较小,下一代的实际基因频率都可能由于抽样误差而偏离理论上应有的频率。

始祖效应:当来自大群体的一个小样本在特定环境中成为一个新的封闭群体,其基因库仅包括亲本群体中遗传变异的一小部分,并在新环境中承受新进化压力的作用,因而最终可能与亲本群分体。

这种过程在体现的般规律,称为始祖效应。

瓶颈效应:当大群体经历一个规模缩小阶段之后,以及在漂变中改变了基因库(通常是变异性减少)又重新扩大时,基因频率发生的变化。

同型交配:如果把同型交配严格地定义为同基因型交配,那么近交和同质选配都只有部分的同型交配,只有极端的近交方式——自交才是完全同型交配。

群体遗传学:专门研究群体的遗传结构及其变化规律的遗传学分支学科。

群体:是指一个种、一个变种、一个品种或一个其它类群所有成员的总和。

孟德尔群体:在个体间有相系交配的可能性,并随着世代进行基因交流的有性繁殖群体。

基因库:以各种基因型携带着各种基因的许多个体所组成的群体。

亚群:由于各种原因的交配限制,可能导致基因频率分布不均匀的现象,形成若干遗传特性有一定差异的群落通常称为亚群。

随机资本:在一个有性系列的生物群体中,任何一个雌性式雄性的个体与其任何一个相反性别的个体交配的机率是相同的。

《数量遗传学》思考题第一章绪论数量遗传学的研究对象是数量性状的遗传变异1.性状 (trait, character):生物体的形态、结构和生理生化特征与特性的统称。

如毛色、角型、产奶量、日增重等。

2.根据性状的表型变异、遗传机制和受环境影响的程度可将性状分为数量性状、质量性状和阈性状3类。

数量性状 (Quantitative traits)遗传上受许多微效基因控制,性状变异连续,表型易受环境因素影响的性状,如生长速度、产肉量、产奶量等。

质量性状 (Qualitative traits or characters)遗传上受一对或少数几对基因控制,性状变异不连续,表型不易受环境因素影响的性状,如毛色、角的有无、血型、某些遗传疾病等。

阈性状 (Threshold traits)遗传上受许多微效基因控制,性状变异不连续,表型易受或不易受环境因素影响的性状。

✓有或无性状 (All or none traits):也称为二分类性状(Binary traits)。

如抗病与不抗病、生存与死亡等。

✓分类性状 (Categorical traits):如产羔数、产仔数、乳头数、肉质评分等。

质量性状、数量性状与阈性状的比较质量性状数量性状阈性状性状主要类型品种特征、外貌特征生产、生长性状生产、生长性状遗传基础单个或少数主基因微效多基因微效多基因变异表现方式间断型连续型间断型考察方式描述度量描述环境影响不敏感敏感敏感或不敏感研究水平家系群体群体3.数量性状的特点必须进行度量,要用数值表示,而不是简单地用文字区分;要用生物统计的方法进行分析和归纳;要以群体为研究对象;组成群体某一性状的表型值呈正态分布。

4.决定数量性状的基因不一定都是为数众多的微效基因。

有许多数量性状受主基因(major gene)或大效基因(genes with large effect)控制✓果蝇的巨型突变体基因(gt)✓小鼠的突变型侏儒基因(dwarf, df);✓鸡的矮脚基因(dw)✓美利奴绵羊中的Booroola基因(FecB)✓牛的双肌(double muscling)基因(MSTN)✓猪的氟烷敏感基因(RYR1)数量遗传学的研究内容✧数量性状的数学模型和遗传参数估计;✧选择的理论和方法;✧交配系统的遗传效应分析;✧育种规划理论。

第0章绪论质量性状:由少数几对基因控制,不同表型间有明显质的区别,为不连续变异,不存在中间类型,不易受环境影响。

例如毛色、羽色等。

数量性状:由许多对基因控制,呈现连续变异,易受环境影响。

如产奶量、产肉量等。

研究数量性状遗传规律的科学称为数量遗传学阈性状:一类特殊的性状,也通过记数统计,但并不表现连续变异。

如产仔数、产羔数等。

数量性状与质量性状的区别:1,表现的变异类型不同,数量性状为连续变异而质量性状为非连续变异。

2,受环境影响程度不同,质量性状几乎不受环境影响而数量性状较易受环境影响。

3,数量性状与质量性状的根本区别在于遗传机制不同。

质量性状受少数几对基因控制而数量性状受多基因控制。

数量性状的特征:大多数数量性状的分布接近于正态分布;亲属间数量性状在表现上存在相似性;许多数量性状间彼此的表现存在相关性。

数量性状的遗传机制——多基因假说:1.数量性状受一系列遗传因子支配;2.这些因子单个的效应是微小的,其作用可以累加;3.相对因子间的显隐性关系基本不存在。

4.微效基因是等效的,其作用可以累加;5.微效基因的等位基因间只有增效和减效之别,没有掩盖隐性或显性抑制现象;6.由于效应微小,难以进行个别辨认,只能研究性状的总表现。

数量性状的研究方法:研究对象由个体扩展到群体;数量性状的遗传规律以遗传参数的形式体现。

数量遗传学的作用:Human genetics;Plant and animal Breeding;Evolutionary genetics Common goals: Determining how genetic and environmental factors contribute to the observed variance, either within or between populations, of particular traits.第一章组内相关直线相关:两个变量间的相关关系。

质量性状:指由一对或对基因控制,在个体间能够明显区分,呈不连续性变异的性状。

数量性状:由微效多基因控制,在群体中不能明显区分,呈连续性变异的性状。

门阈性状:由微效多基因控制的,在群体中呈不连续分布的性状,一般能够明显地区分其表现形式。

数量遗传学:指用数理统计方法和数学分析方法研究数量性状遗传和变异规律的科学。

选择:在人类和自然干预下,某一群体的基因在世代传递的过程中,某种基因型个体的比例所发生的变化现象,称作选择。

适应度:比较群体中各种基因型(以个体平均留种子女数为标准)生存适应力的相对指标。

适应度就是特定基因型的留种率和群体最佳基因型留种率之比值。

选择系数:1减去适应度就是该基因型的选择系数。

留种率+淘汰率=1遗传漂变:如果群体规模较小,下一代的实际基因频率都可能由于抽样误差而偏离理论上应有的频率。

始祖效应:当来自大群体的一个小样本在特定环境中成为一个新的封闭群体,其基因库仅包括亲本群体中遗传变异的一小部分,并在新环境中承受新进化压力的作用,因而最终可能与亲本群分体。

这种过程在体现的般规律,称为始祖效应。

瓶颈效应:当大群体经历一个规模缩小阶段之后,以及在漂变中改变了基因库(通常是变异性减少)又重新扩大时,基因频率发生的变化。

同型交配:如果把同型交配严格地定义为同基因型交配,那么近交和同质选配都只有部分的同型交配,只有极端的近交方式——自交才是完全同型交配。

群体遗传学:专门研究群体的遗传结构及其变化规律的遗传学分支学科。

群体:是指一个种、一个变种、一个品种或一个其它类群所有成员的总和。

孟德尔群体:在个体间有相系交配的可能性,并随着世代进行基因交流的有性繁殖群体。

基因库:以各种基因型携带着各种基因的许多个体所组成的群体。

亚群:由于各种原因的交配限制,可能导致基因频率分布不均匀的现象,形成若干遗传特性有一定差异的群落通常称为亚群。

随机资本:在一个有性系列的生物群体中,任何一个雌性式雄性的个体与其任何一个相反性别的个体交配的机率是相同的。

《数量遗传学》思考题第一章绪论数量遗传学的研究对象是数量性状的遗传变异1. 性状(trait, character) :生物体的形态、结构和生理生化特征与特性的统称。

如毛色、角型、产奶量、日增重等。

2. 根据性状的表型变异、遗传机制和受环境影响的程度可将性状分为数量性状、质量性状和阈性状3类。

数量性状(Quantitative traits) 遗传上受许多微效基因控制,性状变异连续,表型易受环境因素影响的性状,如生长速度、产肉量、产奶量等。

质量性状(Qualitative traits or characters) 遗传上受一对或少数几对基因控制,性状变异不连续,表型不易受环境因素影响的性状,如毛色、角的有无、血型、某些遗传疾病等。

阈性状(Threshold traits) 遗传上受许多微效基因控制,性状变异不连续,表型易受或不易受环境因素影响的性状。

有或无性状(All or none traits) :也称为二分类性状( Binary traits )。

如抗病与不抗病、生存与死亡等。

分类性状(Categorical traits) :如产羔数、产仔数、乳头数、肉质评分等。

质量性状、数量性状与阈性状的比较质量性状数量性状阈性状性状主要类型品种特征、外貌特征生产、生长性状生产、生长性状遗传基础单个或少数主基因微效多基因微效多基因变异表现方式间断型连续型间断型考祭方式描述度量描述环境影响不敏感敏感敏感或不敏感研究水平家系群体群体3.数量性状的特点必须进行度量,要用数值表示,而不是简单地用文字区分; 要用生物统计的方法进行分析和归纳;要以群体为研究对象;组成群体某一性状的表型值呈正态分布。

4.决定数量性状的基因不一定都是为数众多的微效基因。

有许多数量性状受主基因(major gene)或大效基因(genes with large effect) 控制果蝇的巨型突变体基因(gt)小鼠的突变型侏儒基因(dwa戊df);鸡的矮脚基因(dw)美利奴绵羊中的Booroola基因(FecB) 牛的双肌(double muscling )基因(MSTN)猪的氟烷敏感基因(RYR1数量遗传学的研究内容数量性状的数学模型和遗传参数估计; 选择的理论和方法;交配系统的遗传效应分析;育种规划理论。

《数量遗传学》第五、六、七章读书报告作物遗传育种吴章东 S2******* 遗传学中把生物性状分为质量性状和数量性状,一般认为,质量性状是指受一对或少数几对基因控制,遗传效应呈现隐性或显性不全,在表现型上表现为性状的变异是不连续的,受环境影响较小,各种变异间区分明显,能用一般形容词来描绘其变异特征的这样一类性状称为质量性状。

如毛色、耳形、血型、畸形及遗传疾病等。

因为这些主基因的不同等位基因,能够产生非常明显而不同的表型效应,形成间断性变异,因而往往可以从表型直接识别其基因型。

数量性状则被认为是受大量微基因,即多基因控制。

微基因各具微效而数目众多,其表型成连续变异,个别基因的效应当然无从区别;但是,作为多个微效基因的集合,即一个多基因系统,仍可以观察到明显的遗传效应。

随着遗传学、统计学等学科的不断发展,人们对性状认识的不断进步,生物质量性状和数量性状之间的界限越来越来模糊。

当被测样本的扩大时,越来越多的学者认为,生物性状大多数都是受数量性状控制的,所谓的质量性状不过是数量性状在小样本群体时的一种特殊情况。

数量遗传学从诞生之日起,就随着遗传学、统计学以及后来的分子生物学等学科的发展而不断发展进步,大量的学者对此做出了巨大贡献。

本文主要是根据《数量遗传学》教材的五、六和七章的内容,结合自己的理解,做一些简要的概述。

《数量遗传学》第五章为遗传率与选择效果,主要介绍了育种值、遗传率、遗传相关、选择响应及其预测和选择指数。

第六章为遗传距离与聚类分析,主要介绍遗传距离测定的主成分分析法、遗传距离测定的枢纽凝聚法、系统聚类、Tocher聚类法、模糊聚类和遗传距离与聚类分析的几个问题等。

第七章为数量性状基因定位及效应分析,主要是利用分子标记构建遗传连锁图谱,并通过数量性状位点与分子标记的连锁,将数量性状位点准确地定位于分子连锁图谱上,最终定位于物理图谱上,并估算出这些单个位点的效应和作用方式,为分子标记辅助选择(MAS)育种和作物数量性状的基因工程改良奠定基础。

育种工作的一个关键问题是如何从具有变异的群体中有效地选择出符合人类经济要求的材料,得到最佳选择效果。

育种实践已经证明,育种工作的成效多取决于亲本和杂交后代的鉴别、选择。

由于基因型和环境的相互作用,以及非固定遗传变异等因素的影响,仅凭经验直接根据植株田间的外观表型选择亲本和杂种材料,难于达到高效、准确的效果。

而第五章数量遗传学关于估算群体性状的传递能力和亲本育种值的原理和方法则为科学地进行选择提供了理论依据,使选择工作更具有预见性。

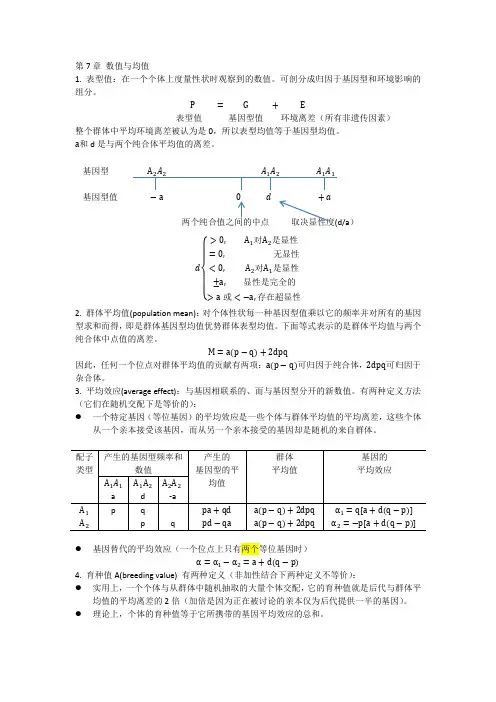

育种值是指在一个群体中,一个个体与群体中其他个体交配所得子代的平均值。

需要指出的是亲代传递给子代的不是基因型而是基因,因此,需要一个新的度量以计算亲代传给后代的数值,这个新的度量我们就称为基因的平均效应。

育种值遗传实质的阐述了选择的作用及其量值,选择的实质是改良群体的基因和基因型频率,育种值是从量上度量了这种选择产生的变化(单个基因位点)和性质(基因加性、显性和上位性差值)。

同时,由于人们能直接观测到的是表型值,而亲本能稳定遗传给后代的只是育种值,因此,有必要引入二者的对应度来用表型值代表育种值,这就引入了遗传率的概念。

遗传率是指通过表型值预测育种值可靠性的大小,为亲代与子代相似程度的指标,反映了亲代变异遗传给子代的能力,是决定性状早晚选择的依据,也是制约选择效果的一个重要因素,分为广义遗传率、狭义遗传率和现实遗传率3种类型。

广义遗传率是指基因型方差与表型方差之比,狭义的遗传率是指基因型方差之中的加性遗传方差占表型方差的百分比率,而现实遗传率是指预测遗传进度与选择差之比。

显然,这三者是有区别的,对三种遗传率的估算方法也不同。

遗传率所反映的是亲代将性状遗传给子代的能力,遗传率高的性状,子代重现亲代的可能性较大;反之,遗传率较低的性状,子代重现亲代的可能性较小。

根据性状遗传率的大小,一方面有助于亲本间的组配方式,在后代选择中,确定合适的选择时间(世代)和选择方法,一般来说,遗传率较高的性状在早期世代选择效果较好,而遗传率较低的性状则应在晚期世代选择效果较理想;另一方面可以预测在特定选择强度下所取得的效果。

已有的各种作物性状的遗传率研究表明:各种作物性状遗传率的表现都相对稳定,即同一种作物不同品种各性状遗传率的位次排列相对一致;同时,同一性状的遗传率,随世代的增加而提高。

遗传相关是进行性状相关和综合选择的主要和重要参数。

选择响应又称遗传进度或遗传获得量,是下一代比亲本可能增加的数量,是衡量育种方案的有效的唯一参数,也是预测育种方案选择效果的唯一参数。

选择指数则是有效进行作物性状综合选择的重要、唯一的参数和综合指标。

其中,我对选择指数有一定的理解,现详述如下:由于构成优良品种的因素是综合性的,而且随着育种材料、育种要求有所不同,特别是某些性状间存在负相关时尤应注意,因此在解决综合指标的选择问题时就牵涉到多个性状的选择问题。

选择指数法是把所需分量的性状按其遗传率、经济价值和相互之间的遗传相关关系进行适当加权,由此合并成一个总的指数,然后再把这个与各个性状都有相关的指数作为单项指标进行选择。

各个性状的经济价值是不易确定的,它必须依作物、地区和育种材料等多种因素而人为确定。

对一些综合指标来说,都与多个性状的值有关系,而且各性状之间也并非相互独立,我们应用下列线形关系:I=b1x1+b2x2+…+b n x n式中x1,x2,…x n为与选择性状有显著相关的各性状表型值,b1,b2,…b n为相应性状的系数,I为选择指数。

然而,决定性状遗传的是遗传型而非表现型。

同时,我们的选择是有一定的经济目的。

对于这个综合指标(育种目标),各有关性状均有一个相对经济加权值a i,因此,各性状遗传型与经济加权值乘积之和,构成了目标性状聚合遗传型值H:H=a1g1+a2g2+……a n g n式中g i为第i个性状的遗传型值。

为了编制选择指数,必须解出系数b i。

显然,只有使I和H的相关为最大(即H-I的平方之和为最小)换言之,b i应使得那些符合育种目标,综合经济值H高的被选个体的I取大值。

我们可建立如下方程:P b=G ap 11b1+p12b2+…+p1nbn=g11a1+g12a2+…+g1nanp 21b1+p22b2+…+p2nbn=g21a1+g22a2+…+g2nan┊┊┊┊┊┊p n1b1+pn2b2+…+pnnbn=gn1a1+gn2a2+…+gnnan式中:P=表现型方差协方差矩阵 G=遗传型方差协方差矩阵 P ii=表现型方差 g ii=遗传型方差(主对角线)P ij=表现型协方差g ij=遗传型协方差(除主对角线外)即:112211111211 2122222122221212n nn nn n nn n n n nn n p p p b g g g a p p p b g g g aM M p p p b g g g a ⎡Λ⎡⎡Λ⎡⎤⎤⎤⎤⎢⎢⎢⎢⎥⎥⎥⎥ΛΛ⎢⎢⎢⎢⎥⎥⎥⎥=⎢⎢⎢⎢⎥⎥⎥⎥ΛΛΛΛΛΛΛΛ⎢⎢⎢⎢⎥⎥⎥⎥ΛΛ⎢⎢⎢⎢⎦⎦⎦⎦⎣⎣⎣⎣所需参数为:①计算性状的表现型方差(V p)和遗传型方差(V g);②计算性状的表现型协方差(Cov p)和遗传型协方差(Cov g);③确定性状的相对权重(a1,a2,…a n)。

在实际育种时,通常只考虑育种目标中最重要的目标性状,故将目标性状Y的遗传型作为唯一的度量标准,用以代替聚合遗传型值H,即令a i=0,而H=Y,由此得到以下简化方程:Pb=Yp 11b1+p12b2+…+p1nbn=g1yp 21b1+p22b2+…+p2nbn=g2y┊┊┊┊p n1b1+pn2b2+…+pnnbn=gny即:1111211221222212y n y n ny n n nn n g p p p b g p p p b M M g p p p b ⎡⎡Λ⎡⎤⎤⎤⎢⎢⎢⎥⎥⎥Λ⎢⎢⎢⎥⎥⎥=⎢⎢⎢⎥⎥⎥ΛΛΛΛ⎢⎢⎢⎥⎥⎥Λ⎥⎢⎢⎢⎦⎦⎦⎣⎣⎣ 解得:b=P -1Y之后,可以求出在一定选择强度下选择指数的遗传进度(y G ∆)y G ∆=同时可求得利用选择指数I 对性状进行选择的相对效率为:y G G ∆∆(%)因此,对任一实例,就算选择指数的步骤如下:1.计算性状的表现型方差(V p )和表现型协方差(Cov p ); 2.计算有关的遗传型方差(Cov g ); 3.带入正规方程组Pb=Y ; 4. 解出b=p -1Y ,可得到Y=b 1x 1+b 2x 2+…+b n x n ,再求得各系统的,确定一个最佳的系统(选择指数大的);5. 推算遗传进度(y G ∆);6. 推算选择效率(yG G ∆∆(%))在实际工作中,要想预先确定哪些性状构造的选择指数效率最高是比较困难的,通常将这些组合的线性组合均列出来,算出它们各自的相对效率,然后按效率较高,调查工作量较小的原则确定出实用的选择指数。

值得注意的是,选择指数并非指数中性状越多越好。

一般是构成目标性状的指数中含有与目标性状有关的3、4个性状密切、彼此独立、遗传率高的性状,就可以达到较好的选择效果。

适当的利用选择指数进行选择可以提高选择效率,而且可以对不易直接鉴定的性状进行相关选择鉴定,提高选择工作的可操作性。

同时可以利用表现型值进行目标性状的基因型潜势预测,对育种工作进行有较大的意义。

构建指数方程时,选用与目标性状相关显著的性状作为自变量,可以收到较好的效果。

在第六章遗传距离与聚类分析中,遗传距离是衡量亲本间数量性状遗传差异大小的一个指标。

目前已对多个作物遗传的距离开展了测定研究,其结果也在指导育种亲本的选配上起到了一定的作用。

聚类分析则将多元统计分析引入数值分类学而逐渐形成的一个新的数学分支,广泛的应用于自然科学的研究中。

近年来在玉米、水稻等利用杂种优势的作物育种工作中广泛应用。

随着分子生物学的发展及其与数量遗传学的相结合,分子标记可以从DNA水平上揭示材料间的遗传差异,从而被广泛应用于种质资源遗传多样性、杂种优势群的划分等研究。

在玉米育种实践中,人们利用数量遗传和RFLP、RAPD、SSR、AFLP等分子标记对材料间的遗传差异进行定量描述,然后通过聚类分析划分杂种优势群,指导玉米杂交种的组配,取得了明显的效果。

基于分子标记产生的(0,1)型数据可以计算不同材料间在分子水平上的遗传相似性及遗传距离的大小,给遗传距离和聚类分析赋予了新的生命力,推动了该研究的不断深入开展。

在实际育种中应用时,我们应注意如下几个问题:1.性状数量化:性状的数量化要求较客观地反映材料的特征特性,而且不能带有较大的人为误差。

2.性状的选择与调查:调查的性状应根据试验目的而定,并不是越多越好。

亲本的选配不能仅依据遗传差异的大小,还应考虑不同性状对遗传距离的贡献。