考古学通论课程考试大纲

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:7

![[笔记]《考古学通论》复习大纲.](https://uimg.taocdn.com/1957db044b35eefdc8d333a2.webp)

[笔记]《考古学通论》复习大纲第一部分为绪论章,6学时。

本章以考古学科的形成发展历程为线索,阐释考古学的知识、方法论和基本理论。

主要内容为:一、西方古物学被认为是近代考古学的前身,它的形成既与相关学科的成熟,又与当时的社会要求密切相关,学习它形成和发展的历史,要了解下列的基本事实及其所包含的人类文化和社会的发展要求:1、为什么文艺复兴复活了人们对古典世界的兴趣?因为工业革命的结果,是新兴的资产阶级增强了经济实力之后,尚未在政治和社会领域取得相应的地位,所以他们必须利用“文化再生”来恢复古希腊古罗马的文化,而古物最能达到此目的。

进一步说,一门学科诞生的内在原因与许多外在要求密切相关。

2、C.莱尔在1830-33年发表了《地质学原理》否定了“灾变说”,为什么能支持人类的诞生要早于B.C.4004年?人类诞生于B.C.4004年,被诠释为《圣经》所言,但面对着人类化石和人工制品与绝灭早于此年代的动物化石共存,地质学要屈服于宗教,就只能以“灾变”来解释地球史,但《地质学原理》坚持了科学,以渐变来解释。

这是人类文化发展史上很有启发意义事件。

3、18世纪末19世纪初,人们不仅对中世纪的遗物和建筑方面的遗存感到兴趣,而且对史前遗物的兴趣也在增加,但丹麦R.尼厄鲁普教授却在迷茫中。

迷茫在于利用什么样的办法才能理解“史前遗物”。

这是人们探求未知世界历程的必由之路和必然碰到的问题,也是考古学形成的契机。

——大学学习要从考古学形成的历程中认识到一门新兴学科(或者一个新生事物)形成过程中的本质,举一反三。

二、考古学的研究对象、方法论和目标一门学科必须具备区别于其他学科的研究对象、方法论和目标。

考古学的研究对象是文化遗存。

文化遗存是人类制造和使用过的遗物和遗迹,前者是可搬动的,后者是不可搬动的。

考古地层学和类型学是考古学形成之初的两个方法论,它们借用于地质学和生物学,理解它们。

随着考古学和现代科学技术的发展,还有更多的方法和手段被利用到考古学研究中来。

题号 得分 一 二 三 总分评卷人 得分武汉大学 2023-2023 学年第 1 学期《考古学通论》考试试卷〔A 卷〕考试范围:《考古学通论》;总分值:100 分;考试时间:120 分钟院/系: 专业: 姓名: 考号:留意事项:1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2. 请将答案正确填写在答题卡上一、名词解释〔6 选 4,每题 5 分,共 20 分〕1. 赝品2. 汤山人3. 堆土墓和土墩墓4. 马家窑文化5. 模印拼嵌画像砖墓6. 蚁鼻钱二、简答题〔6 选 5,每题 10 分,共 50 分〕1. 简述山顶洞人2. 试述周礼。

3. 简述西周青铜器铭文。

4. 古代纺织品文物染色中的蓝色,红色,黄色,黑色,青绿色分别可通过哪些原料制成?5. 稳固字迹和加强纸张强度的化学药品,应当具备的性能。

6. 北宋皇陵建制。

三、论述题〔3 选 2,每题 15 分,共 30 分〕1. 博物馆信息化的工作内容。

2. 自然科学测年〔断代〕法。

3. 试论述广汉“三星堆文化”的意义与价值。

评卷人 得分评卷人 得分【参考答案】一、名词解释〔6 选 4,每题 5 分,共 20 分〕1.赝品本义指工艺精湛的仿真品,价值和价格可以紧随被仿品,现在通常指工艺拙劣的仿冒品。

赝品是古董及书画市场的交易中以假乱真的行货。

由于这些物品并非原创,是临摹、仿制或复制的,而持有者、贩卖者却诓称是原作,所以把这些物品成为赝品。

2.汤山人是指1992 年在南京市江宁县汤山镇觉察的远古人类,距今30~35 万年。

觉察有头盖骨及牙齿等,同时出土的尚有哺乳动物化石。

汤山人头盖骨顶部有一小块骨,称为“前心点小骨”,为南京人特有。

3.堆土墓和土墩墓是始见于石器时代的两种墓葬形式,两者之间存在着承袭、演化关系。

①堆土墓是指没有墓坑,尸体放置在地上,然后再用土掩埋。

由于长江中下游地区河流纵横、水网密布,地下水位浅,在石器时期中期就消灭了堆土墓。

有些地区连续至两周时期,形成显著的地域性葬俗特征。

考古学通论复习题提纲一、大题1、北京猿人答:北京直立人,距今71-23万年。

遗址发现地位于北京市周口店龙骨山。

(1)过程a、1921年安特生发现“周口店第1地点”(北京市周口店龙骨山北坡的洞穴);b、1929年,在裴文中主持下发现了一个完整的北京人头盖骨。

c、到1937年共发现北京人头盖骨5个,此外还有头骨碎片、面骨、下颌骨、股骨、肱骨、锁骨、月骨等,以及牙齿147颗。

(1941年12月太平洋战争爆发前后这些珍贵的标本下落不明);d、中华人民共和国成立后,又发现北京人的牙齿5颗,下颌骨一具,1966年发现一个残破的头盖骨。

总共得到了属于40多个个体的北京人化石。

e 北京人的体质特征:头部与四肢发展的不平衡性(头部较原始,四肢进化较快);京人的头盖骨低平,额向后倾,比猿人高。

脑量平均为1043 毫升,大于猿人,牙齿较猿人弱小简单,说明它们比猿人进步。

但头盖骨较厚,眉脊粗壮,向前突出,面部较短,吻部前伸,牙齿比现代人粗大,说明它们保存有浓厚的始形态。

(2)文化遗物:出土大量石制品、骨角器(鹿角、鹿头骨)和用火遗迹(在北京人洞穴里的灰烬层中,发现许多被烧过的石头、骨头和朴树籽,还有一块紫荆木炭。

灰烬有的成堆,说明他们已能很好地管理火。

(3)学术意义:自从北京人头盖骨发现以后,特别是随后又发现了石器和用火遗迹,直立人的存在才得到肯定,从而基本上明确了人类进化的序列,为“从猿到人”的伟大学说提供了有力的证据。

2、良渚文化答:江浙地区新石器时代晚期的一种文化。

因最先发现于浙江余杭良渚镇而得名。

距今约四、五千年左右。

主要分布于江苏南部、浙江北部和上海市,还有杭州水田畈、吴兴钱山漾和邱城、嘉兴双桥等。

发现中心聚落和多处祭坛,各类型墓葬在墓地规模形制随葬品数量与质量有明显的等级分界。

出土陶器以夹沙的灰黑陶和泥质灰胎黑皮陶为主,普遍采用轮制。

种类繁复,圈足器、三角器和平底器较多,有些表面刻有纹饰,还有少数漆绘陶器;生产工具由石、骨、木等制作而成;石质工具种类多,制作细,专用性强,主要有磨制精细的大型三角犁形器、扁薄长方形穿孔石斧、半月形石刀和石镰、及石锛和石镞等;玉器种类很多,工艺水平甚高形较大的有玉琮、玉璧等礼器;手工编织发达,出土有竹编和丝、麻织品。

考古学概论期末复习提纲题型:1、判断题(20分)2、名词解释(30分)3、简答题(20分)4、问答题(30分)金石学P24定义:它是以古代青铜器和石刻碑碣为主要研究对象的一门学科,偏重于著录和考证文字资料,以达到证经补史的目的。

金石学是中国考古学的前身。

考古学对历史研究的作用考古学是运用考古资料来研究人类历史,是历史科学的一个重要组成部分。

关于人类的起源和发展、农业的起源和发展、文字出现前的史前社会的研究,完全依赖考古资料。

考古资料既可补充文献资料的不足,又可纠正文献资料中的错误。

文献资料对边远地区和少数民族的历史记载很少,要研究边远地区少数民族的历史,考古资料显得尤为重要。

考古研究的最终目的是运用考古资料阐明存在于历史发展过程中的客观规律。

考古学有助于对人类史的复原。

考古学文化P3定义:“考古学文化”是指代表同一时代,分布于共同地区,并具有一群有特征性的文化遗物和遗迹的文化遗存。

命名原则:以首次发现的典型遗址所在地的小地名(乡镇名、村庄名)作为考古学文化的名称,是考古学文化命名中最常见的做法。

分类依据:同一个“考古学文化”因分布地域的不同,在其文化面貌上有一定的差异,这种差异性就需要“文化类型”来区分。

例如“龙山文化”可分为在鲁东山地与滨河平原的“两城类型”、路中丘陵和鲁西平原以东的“城子崖类型”、鲁西平原与豫东及苏北的黄淮地区的“青堌堆类型”。

一旦这种类型文化遗存被较多地发现,并被考古学界所公认,原来称作“类型”的文化遗存就改称为“某种文化”。

绝对年代测量的主要依据P18在历史考古学的领域内,判断绝对年代的方法,主要依靠文献记载和年历学的研究。

碑碣、墓志、简牍以及其他器物的纪年铭文是确定绝对年代的可靠依据。

自然科学测年P18、201、放射性碳素断代利用死亡生物体中C14不断衰变的原理进行断代的技术。

1949年开始应用于考古年代的测定。

美国芝加哥大学W.F.利比是该方法的创始人。

C14的半衰期为5730±40年。

考古学通论复习题提纲一、大题1、北京猿人答:北京直立人,距今71-23万年。

遗址发现地位于北京市周口店龙骨山。

(1)过程a、1921年安特生发现“周口店第1地点〞〔北京市周口店龙骨山北坡的洞穴〕;b、1929年,在裴文中主持下发现了一个完整的北京人头盖骨。

c、到1937年共发现北京人头盖骨5个,此外还有头骨碎片、面骨、下颌骨、股骨、肱骨、锁骨、月骨等,以及牙齿147颗。

〔1941年12月太平洋战争爆发前后这些珍贵的标本下落不明〕;d、中华人民共和国成立后,又发现北京人的牙齿5颗,下颌骨一具,1966年发现一个残破的头盖骨。

总共得到了属于40多个个体的北京人化石。

e 北京人的体质特征:头部与四肢开展的不平衡性(头部较原始,四肢进化较快);京人的头盖骨低平,额向后倾,比猿人高。

脑量平均为1043 毫升,大于猿人,牙齿较猿人弱小简单,说明它们比猿人进步。

但头盖骨较厚,眉脊粗壮,向前突出,面部较短,吻部前伸,牙齿比现代人粗大,说明它们保存有浓厚的始形态。

(2)文化遗物:出土大量石制品、骨角器〔鹿角、鹿头骨〕和用火遗迹〔在北京人洞穴里的灰烬层中,发现许多被烧过的石头、骨头和朴树籽,还有一块紫荆木炭。

灰烬有的成堆,说明他们已能很好地管理火。

(3)学术意义:自从北京人头盖骨发现以后,特别是随后又发现了石器和用火遗迹,直立人的存在才得到肯定,从而根本上明确了人类进化的序列,为“从猿到人〞的伟大学说提供了有力的证据。

2、良渚文化答:江浙地区新石器时代晚期的一种文化。

因最先发现于浙江余杭良渚镇而得名。

距今约四、五千年左右。

主要分布于江苏南部、浙江北部和上海市,还有杭州水田畈、吴兴钱山漾和邱城、嘉兴双桥等。

发现中心聚落和多处祭坛,各类型墓葬在墓地规模形制随葬品数量与质量有明显的等级分界。

出土陶器以夹沙的灰黑陶和泥质灰胎黑皮陶为主,普遍采用轮制。

种类繁复,圈足器、三角器和平底器较多,有些外表刻有纹饰,还有少数漆绘陶器;生产工具由石、骨、木等制作而成;石质工具种类多,制作细,专用性强,主要有磨制精细的大型三角犁形器、扁薄长方形穿孔石斧、半月形石刀和石镰、及石锛和石镞等;玉器种类很多,工艺水平甚高形较大的有玉琮、玉璧等礼器;手工编织兴旺,出土有竹编和丝、麻织品。

一、判断题(每小题1分,共10小题,10分)1,元谋人,蓝田人,北京人,丁村人,许家窑人,马坝人,山顶洞人都属于旧石器时代人类。

(正确)2,晚期直立人的石器打制方法中,锤击法、碰砧法、砸击法属于直接打击法,击棒法、压制法属于间接打击法。

(正确)3,仰韶文化因首先于1921年发现于豫西渑池县仰韶村而得名,其分布中心地区是渭河流域、豫西和晋南地区。

仰韶文化最明显的特征是红陶器上常有彩绘的几何形图案或动物形花纹,故也称彩陶文化。

(正确)4,进入新石器时代以后,旧石器就消失了。

(错误)5,河南舞阳贾湖墓地出土了二十多支骨笛,是世界上最早,保存最完整的乐器。

(正确)6,大约距今1.2万年开始,中国进入新石器时代。

新石器时代,主要以磨制石器为生产工具。

(正确)7,旧石器时代和新石器时代的根本区别是人类经济生活的变革,从攫取性经济到生产性经济的转变。

(正确)8,新石器时代文化诸要素有:农业、家畜饲养业、磨制石器、陶器。

(正确)9,黄河下游地区新石器时代文化发展序列是:后李文化——北辛文化——大汶口文化——龙山文化。

(正确)10,龙山文化的陶器以黑陶为主,典型器物是蛋壳陶高柄杯。

(正确)11,长江下游新石器时代文化发展序列为:马家浜文化——崧(song)泽文化——良渚文化。

(正确)12,河姆渡文化遗址中出土的骨耜是一种农业生产中的翻土工具,说明在近7000年前的杭州湾以南的宁绍地区已经进入耜耕农业阶段。

(正确)13,河姆渡遗址下文化层的房屋是一种靠榫(sun)卯结构组合的干栏式建筑木构建筑,是为了适应低洼潮湿的沼泽地而设计的建筑形式。

(正确)14,夏代文化指的是夏王朝时期夏民族的文化,这是探讨夏代文化的前提。

与夏人活动有关的地区主要是豫西和晋南地区。

(正确)15,二里头遗址发现的两座宫殿建筑布局特点为:北部有殿堂,殿前有广阔的庭院,周围有廊庑,南面有大门,其平面设计开创了我国宫殿建筑的先河,对于判定二里头遗址为一处都邑遗址具有重要意义。

2010年暨南大学“考古学与博物馆学”考试大纲Ⅰ.考查目标要求考生能比较系统地掌握本科阶段所学专业知识,具有初步的分析和解决问题的能力。

Ⅱ.考查范围本课程主要考查本科阶段所学的史前考古、商周考古、战国秦汉考古、魏晋南北朝隋唐考古、考古学基本理论、博物馆学等课程的基本内容。

要求学生掌握本课程的相关概念、基本理论和各时期的考古学文化及其相互关系,了解当代中国的重要考古学成果,并能运用考古学理论对考古遗存进行分析。

Ⅲ.考试形式和试卷结构一、试卷总分数及考试时间本试卷满分为300分,考试时间为180分钟二、答题方式闭卷、笔试三、试卷内容结构考古学(约90%)博物馆学(约10%)四、试卷题型结构(一)填空题:15小题,每小题3分,共45分。

(二)判断题:10小题,每小题2分,共20分。

(三)名词解释:8小题,每小题10分,共80分。

(四)简答题:5小题,每小题15分,共75分。

(五)论述题:共4题,选答其中2题,每题40分,共80分。

Ⅳ.试题示例一、填空题:请把答案填在()中;15小题,每小题3分,共45分。

1. 考古学中所说的夏文化即夏族人在夏王朝时期所创造的文化,河南偃师()遗址,当为夏朝的都城所在。

2. 20世纪60年代,以宾佛德(L.R.Binford)和克拉克(David Clarke)为代表的()学派,主张考古学应该是一门研究“文化过程”的科学,其终极目标是探索“文化动力学”的规律。

3. 美国学者分析世界不同地区妇女胎盘细胞中线粒体DNA后提出,所有现代人种都可最终追溯到大约距今20万年左右生活在()洲的一位妇女。

4. 由外国人出资,但由中国学者自行主持的首次考古发掘,是()于1926年对山西夏县西阴村遗址的发掘。

5. 考古植物学研究植物遗存的手段有:()分析法、浮选法、植物硅酸体分析法、碳-13测定法等。

6. 中国古代城市大多设置有城墙,城墙外轮廓多数是()形。

7. 南朝砖墓的墓室内壁多有装饰,其主要内容是:花草纹、金钱纹、四神、“()和荣启期”,以及羽人、狮子、莲花和忍冬纹等。

一点说明:“纲要”只是课上PPT的文字部分,有不少内容需要充实,大家可参考栾丰实等《考古学理论方法技术》和张之恒《考古学通论》等书。

“考古学通论”纲要(续)古代中国青铜器概说一、青铜、青铜器、青铜时代“凡铜供世用,出山与出炉,止有赤铜。

以炉甘石或倭铅参和,转色为黄铜;以砒霜等药制炼为白铜;矾、硝等药制炼为青铜。

……初质则一味红铜而已。

”(宋应星《天工开物》)金属材料学广义 vs 狭义“青铜”合金的比较优势熔点低红铜1083度;+锡15%,960度;+锡25%,800度硬度大(“布氏硬度”Brinell hardness)红铜35度,+锡5-7%,50-60度;+7-9%,65-75度;+9-11%,70-80度塑性和抗腐蚀性强二、青铜器分类性质、形制、功能容器(礼器)食器:鼎、鬲、甗、(烹);簋、盨、簠、敦、豆(盛)酒器:爵、角、斝、钅焦(温);尊、觥、方彝、卣、罍、壶(盛);觚、觯、杯、钅和(饮)水器:盘、匜、盉、盂、鉴、盆;乐器:铃、铙、钟(甬、镈)、钲、句鑃、铎、錞于兵器:戈、矛、戟、铍、钺、刀、剑、镞、弩、盔车马器工具量器、杂器等三、青铜器纹饰分类容庚、张维持:《殷周青铜器通论》,1958年几何形纹样:云纹、雷纹、圆圈纹、涡纹、三角形纹、方形纹;动物性纹样奇异的动物纹样:饕餮纹、夔纹、龙纹、凤纹、窃曲纹;写实的动物纹样:象纹、蝉纹、蚕纹、鱼纹、龟纹、贝纹、虺纹、兽纹、鸟纹;叙事画的纹样:车马或徒步狩猎纹。

“意义”的有无《吕氏春秋·先识览》:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。

”四、青铜器铭文1、年代学价值郭沫若《两周金文辞大系图录考释》,“标准器断代法”2、史料学“子曰:夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。

文献不足故也。

足,则吾能征之矣。

”(《论语·八佾》)3、语言文字学音-音韵学;形-构形学;义-训诂学词汇,《西周金文词汇研究》语法,《西周金文语法》、《西周语法研究》4、艺术价值“商周铜器款识,它们的布白之美,早已被人们赞赏。

题号 得分 一 二 三 总分评卷人 得分北京师范大学 2022-2022 学年第 1 学期《考古学通论》考试试卷〔A 卷〕考试范围:《考古学通论》;总分值:100 分;考试时间:120 分钟院/系: 专业: 姓名: 考号:留意事项:1. 答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2. 请将答案正确填写在答题卡上一、名词解释〔6 选 4,每题 5 分,共 20 分〕1. 马面2. 元谋人3. 越窑4. 侯家庄陵区5. 陈设设备6. 简帛文字二、简答题〔6 选 5,每题 10 分,共 50 分〕1. 简述汉代画像石的雕刻技法。

2. 依据文物分类的原则和依据,对青铜器进展分类。

3. 简述唐代铜镜的形制、花纹、工艺和演化分期。

4. 简答龙山文化觉察的意义。

5. 简述南越王墓。

6. 光对纸质文物变质糟朽的影响有哪些〔老化作用〕?后果是什么?三、论述题〔3 选 2,每题 15 分,共 30 分〕1. 物质文化遗产和非物质文化遗产,两者的联系。

2. 试例举三种不同形制的汉代铜镜,并对其特征加以简要说明。

3. 宋代手工业。

评卷人 得分评卷人 得分【参考答案】一、名词解释〔6 选 4,每题 5 分,共 20 分〕1.马面是冥府有名的勾魂使者。

佛经中指地狱中阎罗王的两名狱卒之一,与牛头并称为牛头马面。

佛教传入中国后,牛头马面之说才在中国流传开来,被道教吸取,并充当了阎罗王及判官的爪牙,现在很少在佛寺中看到牛头马面,反而常见于城隍庙、东岳庙、阎王庙等。

马面又称马头罗刹,“罗刹”是指恶鬼,亦称“罗刹娑”、“阿罗刹娑”等,故马面罗刹即马头鬼,形象为马头人身,与牛头为伙伴,为阎王判官做事。

2.元谋人又称元谋直立人,是目前我国最早的远古居民,觉察地点在云南省元谋县上那蚌村西北小山岗上。

在考古学上,元谋人是旧石器时代早期的人类化石,地质时代属于早更世,经测定,年月约为距今170 万年。

还有164 万年,不超过73 万年,即可能为距今60~50 万年或更晚等数据。

考古学通论复习资料一、填空题1. 考古工作者一般把一个具有自身风格特点的(陶器群)作为界定考古学文化的首要标准。

2. 考古钻探时,遇土质湿软不带土时,可改用(套铲)。

3. 一个完整的探方包括主体、(隔梁)和关键柱三部分。

4. 需要打掉( 隔梁 )时,应征得领队同意,绘好剖面图后方可进行。

5. 排列密集、关系复杂或与遗址交叠的墓葬,应采用(探方)法,按遗址发掘的要求,逐层清理,直至生土。

6. 考古发掘报告的要求可概括为客观、全面、系统、(准确)和及时。

7. 考古发掘报告中的M表示墓葬,H表示灰坑,D表示(洞)。

8. 有两条墓道的墓葬在考古学术语中被称为(中形)墓。

9. 考古钻探时,探孔必须保持规整,上下垂直,孔穴要用(纯土)填实。

10. 考古钻探时,遗址布孔不宜(过密)。

11. 考古发掘时,一个遗址的探方、遗迹要统一编号,多次发掘的遗址要避免(重复编号)。

12. 墓葬中保存较好的人骨架要全部取回。

保存较差的,要尽量取回头骨、盆骨、肢骨和(牙齿)。

13. 在保证安全的前提下,可由墓道(门)进入墓室清理,否则应采用(揭顶法)。

14. 考古发掘时,重要遗迹如需解剖,应在 ( 拍照记录 )后方可进行。

15. 整理考古发掘资料时,要尽最大努力复原器物,尤其是(陶器)。

16. 随葬品必须经( 拍照记录 )之后,方得移动。

17. (考古地层学)是关于区分遗址各个堆积单位并确定其先后次序的科学获取考古资料的方法论。

18. 对发现于不同遗址或同一遗址不同位置的遗存,可以进行横联排比,以确定它们的(共时关系)关系。

19. 对植物遗存的研究有助于了解当地(古气候)、古地理的变化,并有助于考古断代。

20. 对植物遗存的研究有助于了解当地古气候、(古地理)的变化,并有助于考古断代。

21. 经过性别、(年龄)鉴定的墓葬人骨资料,可以帮助探讨当时的丧葬习俗、婚姻制度和社会组织形态。

22. 对新石器时代早期遗址中兽骨的研究,可以究明(家畜)的起源。

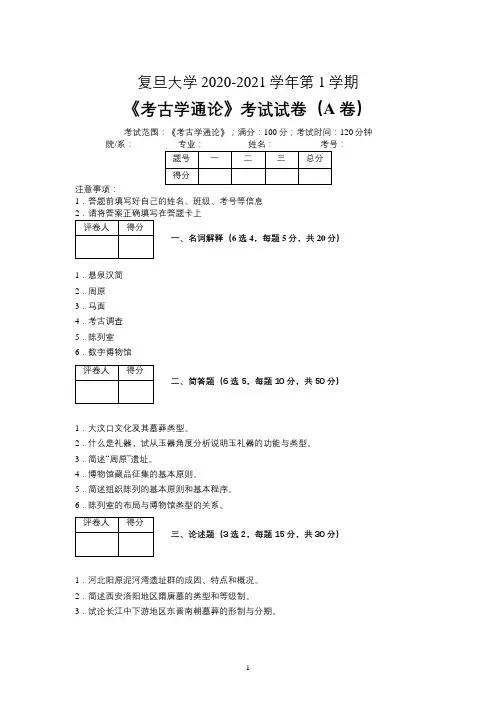

复旦大学2020-2021学年第1学期《考古学通论》考试试卷(A卷)考试范围:《考古学通论》;满分:100分;考试时间:120分钟院/系:__________注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息一、名词解释(6选4,每题5分,共20分)1.悬泉汉简2.周原3.马面4.考古调查5.陈列室6.数字博物馆二、简答题(6选5,每题10分,共50分)1.大汶口文化及其墓葬类型。

2.什么是礼器,试从玉器角度分析说明玉礼器的功能与类型。

3.简述“周原”遗址。

4.博物馆藏品征集的基本原则。

5.简述组织陈列的基本原则和基本程序。

6.陈列室的布局与博物馆类型的关系。

三、论述题(3选2,每题15分,共30分)1.河北阳原泥河湾遗址群的成因、特点和概况。

2.简述西安洛阳地区隋唐墓的类型和等级制。

3.试论长江中下游地区东晋南朝墓葬的形制与分期。

【参考答案】一、名词解释(6选4,每题5分,共20分)1.悬泉汉简是1990~1991年出土于甘肃省敦煌市的汉代简牍。

因出土简牍释文有“悬泉置”而得名。

悬泉汉简出土大约2.1万余枚,形制有简、牍、觚、封检、削衣等。

所见最早纪年为西汉武帝太始三年(公元前94年),最晚为东汉和帝永和十三年(公元101年)。

其中,以宣帝、元帝、成帝简最多。

简文内容有诏书、律令、科品、檄记、簿籍、爰书等,特别是西汉平帝元始五年(公元5年)的“使者和中所督察诏书四时月令五十条”。

悬泉汉简为研究汉代历律、农技、和医药提供了重要资料。

2.周原是周王朝的发祥地和早期都城遗址,位于陕西省岐山与扶风两县之间。

古公亶父时期,周人由邠迁徙周原,称岐邑;至文王晚年迁居丰前,此处一直是早周都邑。

武王灭商后,将周原分封给周、召二公作采邑。

直到戎人入侵,周平王东迁洛邑,岐邑毁于战火,终被废弃。

周原考古在70年代后期重大发现很多,已发掘有岐山凤雏和扶风召陈2处大型墓葬。

墓葬分布范围很广,已发掘400多座,一般都是中小型土坑竖穴墓,少数为洞室墓,自西汉以来,西周的铜器窖藏已发现多处,被称为“青铜器之乡”。

中国考古学概论大纲中国考古学概论秋季上课,周3学时。

课堂讲授,利用大量的投影图片并放映一些录像。

期末闭卷考试,参考出勤率。

教学提纲:1.导言x考古学定义考古学的基本理论、基本方法西方考古学简史中国考古学的发生与发展“预流”——考古资料对史学研究的重大意义2.旧石器时代1.旧石器时代文化概述时代与分期(相关的古人类学、地质学中的地史)中国旧石器时代考古的重要发现2.北京猿人主要发现(古人类化石、古脊椎动物化石、石器、灰烬)有关的争论3.新发现与焦点问题金牛山人、巫山人关于人类起源地的争论3.新石器时代1.新石器时代文化概述苏秉琦先生提出的“区系类型”学新石器时代的文化谱系(发展阶段与文化分布)文化区域的形成与传说时代2.中原地区新石器时代的文化序列磁山、老官台文化仰韶文化:聚落(布局结构、房屋建筑、新发现的郑州西山城址)墓葬(多种类型的墓葬、新发现的濮阳蚌塑龙虎殉人墓)陶器(典型器形与纹饰)龙山文化(包括河南龙山与山东龙山)3.重大新发现选讲红山文化:(女神庙、祭坛、积石冢)良渚文化(祭坛墓地、玉敛大墓、遗址分布、良渚学)4.有关中国文明起源的新认识4.夏文化的探索走出“疑古”时代二里头文化:(年代与地域、文化面貌、青铜器、宫殿遗址)第五章商代考古第一节商代考古概述百年回顾(重大发现与研究)历史与考古分期“夏商周断代工程”第二节商代城址河南偃师尸乡沟商城河南郑州商城安阳殷墟第三节商代墓葬等级(墓葬形制、青铜器、人牲人殉)殷墟王陵区1001号墓妇好幕新干大洋州商墓第四节四川广汉三星堆祭祀坑的主要发现年代的认定古蜀国遗迹5.周代考古第一节周代考古概述2.周原歧山凤雏1号宫殿(宗庙)基址与宫室制度西周甲骨窖藏青铜器第三节典型大墓选讲(墓地、墓葬形制、车马礼乐器随葬制度)、秦公一号墓太原赵卿墓中山王墓曾侯乙墓第五节列国都城(选讲)临淄燕下都新郑(郑韩故城)雍城(1号宗庙基址、3号朝寝基址)6.秦代考古咸阳故城秦始皇陵碣石宫7.汉代考古第一节汉长安城兴建过程城市布局结构陵寝(西汉陵寝制度研究、景帝阳陵的新发现)第二节西汉大墓选讲(墓葬形制、棺椁、尸裹、漆、玉、丝织品)长沙马王堆汉墓满城中山王墓南越王墓第三节两汉中小型砖室墓的演变东汉画像石画像砖墓沂南画像石墓和林格尔壁画墓成都画像砖墓附:石享堂、石阙8.三国两晋南北朝考古第一节汉魏洛阳魏晋洛阳城北魏洛阳城的布局与复原第二节墓葬家族墓地的选择与排列北周安伽墓、北齐娄睿、徐显秀墓第三节鲜卑遗迹9.隋唐考古第一节隋大兴、唐长安城兴建与焚毁布局大兴长安城的复原第二节隋唐墓葬典型墓选讲:太原隋安伽墓、永泰公主墓、懿德太子墓、吐鲁番哈喇和卓墓地第三节法门寺地宫结构(踏步、漫道、平台、隧道、前中后室、密龛)出土遗物相关研究与争论参考书:张之恒主编:《中国考古学通论》,南京出版社,1995年。

中央民族大学2017年硕士《考古学通论》考试大纲I.考查目标考古学专业基础综合考试涵盖考古学导论、考古学简史、史前考古、夏商周考古、秦汉至元明清考古等方面。

要求考生较系统地掌握本学科的基础知识、较深入地理解考古学的基本理论及方法、较清晰地把握考古学科的发展脉络、较全面地了解重大考古新发现及其学术意义,并能够展示出分析和解决考古学相关问题的能力和潜力。

II.考试形式和试卷结构一、试卷满分及考试时间本试卷满分为300分,考试时间为180分钟。

二、答题方式答题方式为闭卷、笔试。

三、试卷内容结构1.考古学导论2.考古学简史3.史前考古、4.夏商周考古、5.秦汉至元明清考古。

四、试卷题型结构1.名词解释(8-10题)、2.简答题(4-5题)、3.论述题(2-3题)。

Ⅲ.考查范围第一部分:考古学导论【考查目标】1.具有较扎实的考古学基础知识。

2.全面把握考古学中的基本概念。

3.正确理解考古学的基本理论及方法。

4.深入了解科学技术在考古学中的重要作用。

一、考古学的基本含义(一)考古学的定义(二)考古学的作用及局限性(三)考古学的研究对象二、考古学的学科体系(一)考古学的学科分支(二)考古学与其他学科的关系三、考古时代的划分(一)石器时代(二)青铜时代(三)早期铁器时代四、考古学文化(一)考古学文化的基本含义(二)考古学文化的命名(三)考古学文化的区系类型五、田野考古(一)考古调查及资料整理(二)考古发掘及资料整理六、科技考古(一)测年方法及其运用(二)文物产地与矿料来源分析(三)动物考古与植物考古(四)古代人类食性分析与人骨研究(五)考古勘探技术及水下考古第二部分:考古学简史【考查目标】1.全面了解考古学产生的背景。

2.正确把握考古学发展的脉络及特点。

一、欧美考古学简史(一)从古物学到考古学(1840年以前)(二)考古学的发展(1840——1960年)(三)新考古学及以后的考古学(1960年以后)二、中国考古学简史(一)金石学的产生和发展(二)考古学传入中国(19世纪末)(三)中国考古学的诞生和初步发展(1921——1949年)(四)中国考古学的进一步发展(1949——1980年)(五)中国考古学的新发展(1980年以后)第三部分:史前考古【考查目标】1.认识中国旧石器及新石器时代诸文化的基本特征。

东北师范大学2020-2021学年第1学期《考古学通论》考试试卷(A卷)考试范围:《考古学通论》;满分:100分;考试时间:120分钟院/系:__________注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息一、名词解释(6选4,每题5分,共20分)1.良渚文化2.悬泉汉简3.青瓷4.盘龙城5.华清池6.侯家庄陵区二、简答题(6选5,每题10分,共50分)1.试述考古动物学及其研究方法。

2.试列举三部有关中国古代墓葬制度研究方面的专著,并简介其内容。

3.试述周礼。

4.隋唐中原镇墓俑的分期与特征。

5.滇文化的主要特点。

6.纸质文物湿法脱酸的优缺点?三、论述题(3选2,每题15分,共30分)1.早期新石器时代遗存的发现与研究。

2.试述仰韶文化彩陶的分期。

3.瓷器的出现时间及地域。

【参考答案】一、名词解释(6选4,每题5分,共20分)1.良渚文化是一支分布在中国东南地区太湖流域的新石器文化类型。

良渚文化的代表遗址是良渚遗址,位于杭州城北18公里处余杭区良渚镇,距今约5300~4500年,出土的文物主要有陶器和玉器,陶器以夹灰砂的灰黑陶和泥质灰胎黑皮陶为主,轮制较普遍,圈足器和三足器较为盛行;玉器包含璧、琮、钺、璜、冠形器、玉镯、玉管、玉珠等,琮、璧一类玉器之多,为同时期其他文化所罕见。

出土的农具也反映了当时的生产力一定程度上的先进性。

总之,良渚文化不仅反映了当时的文化程度,而且也是证明我国具有五千年文明的有力证据。

2.悬泉汉简是1990~1991年出土于甘肃省敦煌市的汉代简牍。

因出土简牍释文有“悬泉置”而得名。

悬泉汉简出土大约2.1万余枚,形制有简、牍、觚、封检、削衣等。

所见最早纪年为西汉武帝太始三年(公元前94年),最晚为东汉和帝永和十三年(公元101年)。

其中,以宣帝、元帝、成帝简最多。

简文内容有诏书、律令、科品、檄记、簿籍、爰书等,特别是西汉平帝元始五年(公元5年)的“使者和中所督察诏书四时月令五十条”。

2004—2005年考古学通论期末试卷一、名词解释(20分)1、文化层2、贝币3、丁村人4、裴李岗文化5、敦煌莫高窟二、简答题(三题选二题,30分)1、中国新石器时代考古分期及各期基本特征。

2、简述春秋战国时期的各国的货币类型。

3、简述安阳殷墟布局及主要考古发现三、论述题(二题选一题,50分)1、概述三国两晋南北朝考古的特点。

2、试论宋元明时期都城规划和发展变化。

参考答案:一、名词解释1、文化层:文化层就是包含有文化遗物、文化遗迹和人类活动痕迹的地层。

因为有人类活动的痕迹,所以大部分文化层中都含有有机质,土层一般呈灰色,或者由于先民用火的关系,土层呈褐色。

由于积存时间和积存地点的条件不同,在同一地点便自上而下形成了质地不同、土色不同、包含物不同的若干层次,这些层次越往下越古老。

2、贝币:贝币是我国最早的货币形态,我国最早的贝币出现于夏商时期,原为天然贝壳,后随着商品生产和交换的发展,商代晚期又出现了青铜铸造的铜贝。

春秋战国时期,铜贝继续被用于商品交换中,并由于使用地的不同,有无纹铜贝和有文铜贝两种贝币。

3、丁村人:1954年发现于山西省襄汾县丁村,其所处的时代是旧石器时代中期,距今约5—10万年,即早期智人阶段。

丁村人过着采集和渔猎的生活,主要使用打制石器,已经有较高的时石器期制作水平。

4、裴李岗文化:是我国新石器时代早期的考古学文化,20世纪50年代发现于河南省新郑县裴李岗村一带,故名。

主要分布于河南省北部,主要遗址有河南省新郑县裴李岗、临汝县中山寨等。

裴李岗文化的石器以磨制石器为主,且比较精细。

主要器形有铲、镰、斧等。

陶器以泥质红陶为主,器表大多是素面。

根据测定的数据,裴李岗文化开始的年代大约为公元前5300年前后,结束的年代为公元前4600年前后。

5、敦煌莫高窟:又名千佛洞,位于甘肃省敦煌市东南20公里处的鸣沙山东麓崖壁上,上下五层,南北1600余米。

据记载,莫高窟开凿于前秦建元二年(366年),其后北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元代都曾在此开窟造像,历时达千年之久。

西北民族大学历史学专业课程考试大纲考古学通论历史文化学院2010 年 4 月编制西北民族大学历史学专业课程考试大纲考古学通论课程名称:考古学通论课程代码:课程类别:专业必修课适用对象:历史学专业(4年制)总学时:72学时讲授学时:54学时实践学时:18学时一、考试目的《考古学通论》课程的考试目的是,要使学生掌握考古学的基本知识和基本方法,做到能借助考古学的知识来为历史教学和科研服务。

在考核过程中,配备一定数量的思考题,结合试题库的内容,加强学生的基础训练,提高学生的应考能力和实际的业务操作水平。

二、命题的指导思想和原则《考古学通论》的课程考试命题是以课程规定的教材、教学大纲和教学计划为依据,按照文物保护技术专业学生学习的特点,全面考查学生对本课程的基本原理、基本概念和主要知识点学习、理解和掌握的情况。

根据考试时间110分钟掌握出题量,试题覆盖面广:占各章节内容的80%以上;题量适当:客观题为35题,主观题为7题;难度适中:试卷中不同难度层次题量比例为2∶5∶2∶1(容易∶一般∶较难∶难);没有偏题、怪题,90%以上的题都是各章节的重点。

其中绝大多数是中小题目(主要是39道客观题),大题目主要是7道主观题;中小题目与大题目在总的考分中所占的比例约为6:4。

客观性的题目占比较重的份量,分值达到55分。

三、考试内容1、考古学的基本涵义;遗迹与遗物被埋藏的原因及“文化层”的形成;考古学文化;考古学的方法论;考古学的分支;考古学与其他学科的关系;考古学上的“年代学”;中国考古学发展简史。

2、考古学的定义;遗迹与遗物被埋藏的原因,“文化层”定义及形成;考古学文化的定义和内容;考古学调查和考古发掘;考古学的分支;考古学与其他学科的关系;相对年代和绝对年代的定义及断定;中国考古学发展简史。

3、旧石器时代的特征;旧石器考古学的分期;关于人类起源的问题;旧石器的制作、类型;巫山人、元谋人、北京人及山顶洞人文化。

4、中石器时代的概念;新石器时代的分期;铜石并用时代的概念;黄河中上游地区的新石器时代的文化发展序列。

考古学通论考试资料名词解释考古学:是根据过去人类在一定时期遗留下来的实物资料研究人类社会发展状况及其规律的科学,是历史学的组成部分。

说明:1.经考古调查、发掘所获得的实物资料是唯一的研究对象。

2.研究目的:透物见人,研究历史。

3.时间范畴:上启人类开始,下限在明末。

遗存是历史上遗留下来的,能够反映人类活动的物质,又称实物资料。

它包括直接由人类加工制造和利用过的物质,也包括间接与人类活动有某种关系的物质,是考古学研究的主要对象。

实物资料有两个特有的属性,客观性和无限性。

遗迹:在中国,遗迹往往是指不可携带人工产物,也就是不可能不破坏他的原来形状和位置,而把它搬迁或移动,如古人踩的路,古人挖的井等等。

遗物:是指各自分立的实体,他们的形状或出土地点,都是由人类活动造成的,而且这些实体是可以携带的,在移动或搬迁的过程中,不会改变形状。

遗址:遗存是人类活动遗留下来的实体,而人的活动都是在某个特定的社会当中进行的,所以,人类通过活动遗留下来的大多数遗存在空间上都是成群分布的,这种在一定空间范围内连续分布的一群遗存,考古学上通常称其为遗址。

那么这种遗址当中,自然也就包括了人工遗迹,人工遗物和非人工遗物。

非人工遗存:指的是并非人类制造,但被认为是和人类活动有密切关系的物质。

树木年轮法是利用树木年轮的生长规律进行断代的技术。

先建立某一地区的标准轮距序列,再将同一地区考古发现的木头标本,与此年轮序列相对照,就可以分析考古发现的木头样品的年代。

树木年轮断代是现阶段最精确的断代方法。

考古地层学又称层位学,是一种通过判定遗址中诸堆积形成的先后过程或次序,来研究遗存之间相对年代早晚关系的方法。

根据“土质土色”区分不同堆积,根据叠压、打破及平行关系确定不同堆积形成的先后次序。

地层学的根本问题是划分层次,确定层位关系。

堆积:由于人类活动导致的,在不同时期、以不同方式堆积起来的物质,可分为地层堆积和遗迹堆积。

生土:遗迹中未有人类活动前天然堆积的土层。

西北民族大学历史学专业课程考试大纲考古学通论历史文化学院2010 年 4 月编制西北民族大学历史学专业课程考试大纲考古学通论课程名称:考古学通论课程代码:课程类别:专业必修课适用对象:历史学专业(4年制)总学时:72学时讲授学时:54学时实践学时:18学时一、考试目的《考古学通论》课程的考试目的是,要使学生掌握考古学的基本知识和基本方法,做到能借助考古学的知识来为历史教学和科研服务。

在考核过程中,配备一定数量的思考题,结合试题库的内容,加强学生的基础训练,提高学生的应考能力和实际的业务操作水平。

二、命题的指导思想和原则《考古学通论》的课程考试命题是以课程规定的教材、教学大纲和教学计划为依据,按照文物保护技术专业学生学习的特点,全面考查学生对本课程的基本原理、基本概念和主要知识点学习、理解和掌握的情况。

根据考试时间110分钟掌握出题量,试题覆盖面广:占各章节内容的80%以上;题量适当:客观题为35题,主观题为7题;难度适中:试卷中不同难度层次题量比例为2∶5∶2∶1(容易∶一般∶较难∶难);没有偏题、怪题,90%以上的题都是各章节的重点。

其中绝大多数是中小题目(主要是39道客观题),大题目主要是7道主观题;中小题目与大题目在总的考分中所占的比例约为6:4。

客观性的题目占比较重的份量,分值达到55分。

三、考试内容1、考古学的基本涵义;遗迹与遗物被埋藏的原因及“文化层”的形成;考古学文化;考古学的方法论;考古学的分支;考古学与其他学科的关系;考古学上的“年代学”;中国考古学发展简史。

2、考古学的定义;遗迹与遗物被埋藏的原因,“文化层”定义及形成;考古学文化的定义和内容;考古学调查和考古发掘;考古学的分支;考古学与其他学科的关系;相对年代和绝对年代的定义及断定;中国考古学发展简史。

3、旧石器时代的特征;旧石器考古学的分期;关于人类起源的问题;旧石器的制作、类型;巫山人、元谋人、北京人及山顶洞人文化。

4、中石器时代的概念;新石器时代的分期;铜石并用时代的概念;黄河中上游地区的新石器时代的文化发展序列。

5、商周考古的特点商代青铜器的分期和特点;二里头文化;关于夏文化的探索;商代青铜器的分期和特点;春秋青铜器的分期和特点;西北地区的青铜文化。

6、战国秦汉考古的特点;战国秦汉考古的分期;战国秦汉城市特点;战国秦汉货币;秦始皇陵墓和兵马俑等遗迹。

7、三国两晋南北朝考古的特点;三国两晋南北朝的城址的特点;石窟寺艺术在我国的传播和发展;三国两晋南北朝货币;北方地区;新疆地区的少数民族遗存。

8、隋大兴、唐长安城;隋唐五代的帝陵;瓷器手工业;隋唐铜镜;唐代金银器;唐代纺织品;隋唐五代的货币;隋唐佛教造像;唐代的中外文化交流。

9、宋元明考古的特点;宋代城址;元代城址;明代城址;宋辽西夏明帝陵;宋代陶瓷;辽金陶瓷;元代陶瓷;明代陶瓷。

四、试题类型依据课程的特点和学生考试的要求,试题类型包括单项选择题(共10道,10分)、多项选择题(共5道,10分)、判断题(共5道,5分)、填空题(10道,共10分)和解释概念题(4道,共20分)、简答题(共5道,25分),论述题(共2道,20分)共七种类型,其中主观题与客观题的分数比例约为6:4,客观题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、填空题和概念解释题;主观题包括简答题和论述题。

五、考试方法及考试时间(一)考试方法:考试(二)记分方式:百分制,满分为100分(三)考试时间:110分钟六、成绩评定方式理论课程考试:平时成绩20%+期中成绩20%+期末考试成绩60%七、教材及主要参考书教材:段小强、杜斗城主编:《考古学通论》,兰州大学出版社,2012年版。

参考书目:(一)著作1.沈颂金,《考古学与二十世纪中国学术》,学苑出版社,2003年。

2.张忠培,《中国考古学——走近历史真实之道》,科学出版社,2004年。

3.李学勤,《走出疑古时代》,辽宁大学出版社,1997年。

4.苏秉奇,《中国文明起源新探》,三联书社,2001年。

5.中国文物报社编,《大考古》,济南出版社,2004年。

6.中央研究院历史语言研究所,《小屯发掘报告》7.中国社会科学院考古研究所,《新中国的考古发现和研究》,文物出版社,1984年。

8.夏鼐主编,《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986年。

9.谢辰生、吕济民主编,《中国大百科全书·文物博物馆》,中国大百科全书出版社,1995年。

10.夏鼐,《夏鼐文集》,社会科学文献出版社,2000年。

11.王幼平,《旧石器时代考古》,文物出版社,2000年。

12.陈梦家,《殷墟卜辞综述》,科学出版社,1956年。

13.吴汝康、吴新智、张森水主编,《中国远古人类》,科学出版社,1989年。

14.张森水,《中国旧石器文化》,天津科学技术出版社,1987年。

15.严文明,《仰韶文化研究》,文物出版社,1989年。

16.严文明,《走向二十一世纪的中国考古学》,文物出版社,1997年。

17.刘庆柱,《古代都城与帝陵考古学研究》,科学出版社,2000年。

18.张光直,《考古学专题六讲》,文物出版社,1986年。

19.林梅村,《古道西风――考古新发现所见中西文化交流》,三联书店,2000年。

20.孙机,《汉代物质文化资料图说》,文物出版社,1991年。

21.陈梦家,《汉简缀述》,中华书局,1980年。

22.赵超,《中国古代石刻概论》,文物出版社,1997年。

23.朱凤瀚,《古代中国青铜器》,南开大学出版社,1995年。

24.中国科学院考古研究所编,《梁思永考古论文集》,科学出版社,1959年。

25.苏秉琦,《苏秉琦考古学论述选集》,文物出版社,1984年。

26.邹衡,《夏商周考古论文集》,文物出版社,1984年。

27.杨鸿勋,《建筑考古学论文集》,文物出版社,1987年。

28.张光直,《中国青铜器时代》,三联书店,1999年。

29.傅熹年,《傅熹年建筑史论文集》,文物出版社,1998年。

30.郭宝钧,《中国青铜器时代》,三联书店,1963年。

31.俞伟超,《先秦两汉考古学论文集》,文物出版社,1984年。

32.俞伟超,《考古学是什么》,中国社会科学出版社,1996年。

33.张忠培,《中国考古学:实践·理论·方法》,中州古籍出版社,1994年。

34.向达,《唐代长安与西域文明》,三联书店,1957年。

35.中国硅酸盐学会主编,《中国陶瓷史》,文物出版社,1982年。

36.张忠培,《中国北方考古文集》,文物出版社,1990年。

37.李伯谦,《中国青铜文化体系研究》,科学出版社,1997年。

38.仇士华主编,《中国碳十四年代学研究》,科学出版社,1990年。

39.容庚、张维持,《殷周青铜器通论》,科学出版社,1980年。

40.劳干,《劳干学术文存》,联经出版事业公司。

41.陈直,《居延汉简研究》,天津古籍出版社,1986年。

42.列.谢.瓦西里耶夫,《中国文明的起源问题》,文物出版社,1989年。

(二)报告1.中国科学院考古研究所、陕西省西安半坡博物馆,《西安半坡――原始氏族公社聚落遗址》,文物出版社,1963年。

2.中国科学院考古研究所,《辉县发掘报告》,科学出版社,1956年。

3.中国科学院考古研究所,《洛阳中州路》,科学出版社,1959年。

4.中国社会科学院考古研究所,《殷墟妇好墓》,文物出版社,1980年。

5.中国社会科学院考古研究所、河北省博物馆文物管理处,《满城汉墓发掘报告》,文物出版社,1980年。

6.广州市文物管理委员会、中国社会科学院考古研究所、广东省博物馆,《西汉南越王墓》,文物出版社,1991年。

7.中国科学院考古研究所,《沣西发掘报告》,文物出版社,1961年。

8.江西省博物馆、江西省文物考古研究所、新干县博物馆,《新干商代大墓》,文物出版社,1997年。

9.荆门市博物馆,《郭店楚墓竹简》,文物出版社,2000年。

10.中国社会科学院考古研究所、定陵博物馆、北京市文物工作队,《定陵》,文物出版社,1990年。

11.宿白,《白沙宋墓》,文物出版社,1957年。

12.北京大学考古系商周组、山西省考古研究所,《天马曲村》,科学出版社,2000年。

13.河南省文物考古研究所,《舞阳贾湖》,科学出版社,1999年。

14.中国社会科学院考古研究所,《汉长安城未央宫――1980~1989年考古发掘报告》,中国大百科全书出版社,1996年。

15.中国社会科学院考古研究所,《偃师二里头――1959~1978年考古发掘报告》,中国大百科全书出版社,1999年。

16.中国社会科学院考古研究所,《张家坡西周墓地》,中国大百科全书出版社,1999年。

17.河南省文物考古研究所,《北宋皇陵》,中州古籍出版社,1997年。

18.四川省文物考古研究所,《三星堆祭祀坑》,文物出版社,1999年。

19.河南省文物考古研究所,《郑州商城》,文物出版社,2001年。

20.云南省博物馆,《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》,文物出版社,1959年。

21.湖南省博物馆、中国科学院考古研究所,《长沙马王堆汉墓》,文物出版社,1973年。

22.西安半坡博物馆、陕西省考古研究所、临潼县博物馆,《姜寨――新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,1988年。

23.姜涛,《三门峡虢国墓地》,科学出版社,2000年。

24.卢连成、胡智生,《宝鸡鱼国墓地》,文物出版社,1988年。

(三)参考1.国家文物局主编,《中国文物地图集》(广东省分册、河南省分册、青海省分册、湖南省分册、吉林省分册、陕西省分册、云南省分册),中国地图出版社等,1989~2001年。

2.中国社会科学院历史研究所,《甲骨文合集》,中华书局,1978~1983年。

3.中国社会科学院考古研究所,《殷周金文集成》,中华书局,1984~1994年。

4.中国社会科学院历史研究所,《甲骨文文献集成》,四川大学出版社,2001年。

5.中国社会科学院考古研究所,《居延汉简甲乙编》,中华书局,1980年。

6.中国社会科学院考古研究所,《考古工作手册》,文物出版社,1982年。

(四)期刊1.《考古》2.《考古学报》3.《文物》4.《文物资料辑刊》5.《中央研究院历史语言研究所辑刊》6.《考古学研究》7.《古代文明》 8.《故宫博物院院刊》9.《故宫学术季刊》(台北) 10.《东南文化》11.《南方文物》 12.《四川文物》13.《考古与文物》 14.《华夏考古》15.《中原文物》 16.《江汉考古》17.《南方民族考古》。