最新-崇祯末年南迁之议 精品

- 格式:docx

- 大小:16.69 KB

- 文档页数:5

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==贪途末路观后感篇一:观后感观纪录片《公元1644》有感纪录片《公元1644》是前段时间央视九套播出的历史纪录片,这部记录片讲述了公元一六四四年明朝末期,身处中华大地的三位风云人物,明崇祯皇帝,农民领袖李自成,清朝摄政王多尔衮三个人在同一个时代代表三个不同群体之间的纷争,看完这部记录片,印象最深的是崇祯皇帝在自缢那天的清晨,最后一次敲响了景阳钟,城外是呐喊的农民军,城内是穷途末路的末代皇帝,明代皇帝上朝,景阳钟都会响起,而此时浑厚的钟声却成了明王朝的丧钟。

尽管这段历史无法考证,看到这里我依然被震撼了。

崇祯皇帝朱由检,这是怎样的一个人,此时的他是怎样地绝望,而他自己又是怎么成为了亡国之君呢。

崇祯皇帝即位之初,就大力清除阉党,天启七年(1627年)十一月,他成功铲除了魏忠贤集团,让本已摇摇欲坠的大明王朝有了中兴的希望,当时明王朝可谓内忧外患,内有农民军起义愈演愈烈,外有后金的不断进攻,但是崇祯皇帝。

勤于政务,事必躬亲。

同时,他平反冤狱,起复天启年间被罢黜官员。

全面考核官员,禁朋党,力戒廷臣交结宦官。

整饬边政,以袁崇焕为兵部尚书,赐尚方剑,托付其收复全辽重任。

与前两朝相较,朝政有了明显改观。

似乎这样下去,他对内能够成功平抚农民军,改善民不聊生的状况,对外能够击败当时实力还远不如大明的后金,而崇祯皇帝,则成为万民敬仰的“中兴之君”。

但是历史终究是历史,不容假设,没有如果,崇祯皇帝最终失败了,成为了明朝最后一个皇帝,怎么也没有抵挡住历史的车轮对明王朝的碾压。

从记录片的讲述中我们知道,即使到了一六四四年这最后的时刻,即使在崇祯皇帝已经犯过诸如错杀袁崇焕这样无可挽回的错误之后,历史还是给了崇祯皇帝机会的,第一个机会,是迁都南京暂避锋芒。

历史上,东晋,南宋都曾迁都南方而得以存续,唐玄宗也曾逃到蜀中避乱。

崇祯太子潜居栾川考辨明崇祯十七年(1644年)甲申之变,崇祯太子朱慈烺却下落不明。

明朝灭亡以后,在北京和南京连续出现两起震动全国的假太子案,更是疑团重重,成为难解的历史之谜。

一、疑案缘起崇祯十七年(1644年)农历三月十八日,李自成率大顺军将北京重重包围,皇帝朱由检知大事已去,至十九日三更自缢于万寿山。

明王朝灭亡。

李自成攻入北京,悬千金搜索太子,既获,封太子为宋王。

另外两个皇子定王慈炯、永王慈炤,亦被俘获。

李自成对太子和两个皇子以宾客相待。

当吴三桂引清兵入关,李自成率20万大军,与太子和二王同赴山海关讨吴,战于关内,自成与太子登山岗并肩观战。

自成兵败,又挟太子回师北京向西撤退。

此后“太子不知所终”(《明史》)。

清顺治元年(1644年)农历十一月,有貌似太子者,在北京投故明皇亲周奎府,自称皇太子,轰动京畿。

经摄政王多尔衮审理,命故明皇室旧吏辨认,有的说真,有的说假。

审理结果,认定为假太子。

遂将坚持争议为真太子的刑部主事钱凤览等10多名朝廷官员处死。

并且告示晓谕:“有妄人自称明朝太子,径造皇亲周奎家,探问怀宗公主,远望未详,蒙面而哭。

及详审面貌,全然不是,袁贵妃及宫女秦柏寿等皆不相认。

据假太子口称,从来未落贼手,流亡在外,至今方出。

有礼部郎中黄熙凤、朱国诏曾与皇太子同出,亦不相认。

……养鱼太监常进节、羽林前卫指挥李时印说太子是真,典乐太监□应庚说太子是假,应庚遂犯众怒,聚而殴之。

太监孙雄不敢言假,然而实非真也。

为此合行晓谕:若太子避迹民间,即来投见,以便恩养。

”(引自《弘光实录钞》)翌年(1645年)春,南京又出现假太子,经弘光朝廷会审,为故明附马都尉王昺之孙王之明冒充太子,遂系狱。

后来清兵南下,南京乱兵将假太子从狱中劫出,黄袍加身,做了5天“皇帝”降清。

假太子案迭起,问题更为复杂,史界喟叹:“天下之疑,终不可解!”(《弘光实录钞》)300多年来崇祯太子的下落成为历史疑案。

二、去向各说关于太子的去向有各种说法,归纳起来,可分为被害说与逃遁说。

李秉中:从明末遗臣到地方教育先贤穆湘兰;廖丽梅【摘要】广东省乐昌市的梅辽地区广泛流传着李秉中的故事.这位明末遗臣到此地隐居、教书二十多年,为廖氏家族及周边村寨培养了一批读书人,开启了偏远山乡重文之风,成为当地乡村教育文化发展史上的重要人物.【期刊名称】《韶关学院学报》【年(卷),期】2016(037)001【总页数】3页(P5-7)【关键词】李秉中;明末遗臣;地方教育;教育先贤【作者】穆湘兰;廖丽梅【作者单位】韶关学院教育学院,广东韶关512005;乐昌梅花中学,广东乐昌512229【正文语种】中文【中图分类】K204①廖炳煜老先生系乐昌云岩人,一生在云岩从教,教书育人,桃李满园,深得百姓称赞。

其一直致力于收集李秉中的事迹材料,为挖掘李秉中事迹、弘扬其精神做了很多工作。

2014年国庆前夕,廖炳煜老先生不幸病逝。

廖老先生孙女在整理其遗物时,特意留心,找到老先生手写的关于李秉中的手稿。

廖炳煜先生的手稿成为此次研究的一项重要资料来源,在此由衷表示感激。

②1952年后,县建制变动,地域随之变化。

1952年3月,县境梅花、西山等地划归乐昌县管辖,其余地区与曲江合并为曲江乳源县。

1953年5月恢复乳源县建制,原县地梅花、西山仍归乐昌。

广东省乐昌市梅辽地区,即梅花、云岩、沙坪、秀水四地,一直流传着李秉中的故事。

《乐昌县志》中记载:“崇祯末年,钦差总督南赣副都御史李秉中,隐居县境内云岩乡出水岩村的青莲山,以私塾为业,开拓‘梅辽地区’教育事业。

”[1]10他死后葬于云岩乡青莲山寺的后山,其墓在《乐昌县志》中列为“遗址、墓葬”,受到当地人的虔诚供奉。

李秉中被当地人尊称为“李大人”,他在梅辽地区开办私塾、收徒授教二十余年,相关资料的记载却只有寥寥数语。

为了进一步了解李秉中在梅辽地区的教育活动情况,我们通过对地方县志的文献查阅和到云岩、梅花等地的实地考察、访谈,搜集了李秉中在当地活动的相关记载,梳理了其在梅辽四地的活动轨迹,其活动及对当地教育发展的影响主要为以下三个方面:明朝末年,满清入关步步南逼。

为什么有江西却没有江东?江东怎么消失的?本文导读:从大变小的“江东”“江西”这一名称,可以追溯到唐代。

唐初政区实行州、县二级制,由于州的数量太多(达300多个),中央政府管理起来很麻烦。

据说唐太宗李世民苦于记各州长官们的名字,只好将他们都写在屏风上。

于是,他在即位之初的贞观元年(627),便将天下分为十个监察区,称“道”。

其中北方、南方各五道,人称“贞观十道”。

其中的江南道包括长江以南、南岭以北、西至今贵州、东至海的整个华中地区。

“贞观十道”尤其是江南道的范围过于广袤,各地的社会经济文化差异颇大。

到了开元二十一年(733),风流天子唐玄宗遂将道的数目增加一半,达到15个。

江南道从西到东依次被分为黔中道(治所今四川彭水)、江南西道(治豫章,今南昌)、江南东道(治吴县,今苏州)。

今日的“江西”之名即是取了“江南西道”的简称。

安史之乱以后,藩镇割据之势已成。

节镇(北方多叫节度使,南方多叫观察使)取代了道的地位,结合各地的半割据状态,朝廷又把江南东道再分为浙西(今苏南及浙江钱塘江以北)、浙东(今浙江钱塘江以南)、宣歙(今皖南)、福建四个观察使辖区(俗称仍为“道”)。

经过五代的短暂分裂,宋代改“道”为“路”,与“江西”相对的“江东”又“复活”了。

但这一时期的江南东路辖区已大大缩小,实即唐代的宣歙观察使辖区以及江南西道部分地区,鉴于这一地区没有大城市,所以把五代十国南唐故都升州(江宁府,今南京)从两浙(西)路析出,并入江南东路作为首府(转运使驻地)。

元代统治者发明了行中书省,是中国行政区划史上的一大变革,其名称一直延续至今。

在行省制度下,宋代的江南西路换个马甲又成了江西行省。

命运多舛的江南东路就没这么好福气了,虽然一度被改为江东宣慰司,但随着元朝对南宋故地统治的巩固,江南东路就与两浙东路、两浙西路、福建路一道划入了新成立的江浙行省。

消失的“江东”与庞大的南直隶朱元璋推翻元朝建立大明,定都南京应天府。

明代改前元的“行(中书)省”为承宣布政使司(习称仍为“行省”),江西行省因之改为江西布政使司而延续。

《清明祭祖文》清明祭祖文(1):维公元二○○*年四月五日,岁在丙戌,节届清明,春意融融,万象更新。

仝氏儿女,会聚佳处,扫墓立碑,焚香叩拜,彰祖宗之功德,表后世之虔敬,继往开来,泽被子孙。

恭祭我祖曰:赫赫始祖,功德何隆!仝公文瑞,源自辽东,元朝重臣,兵部尚书,镇守潼关,昼夜征战,殚精竭虑,力挽狂澜,天妒英才,群小掣肘,告病全身,隐居雎邑,及明定鼎,屡下征召,忠烈坚贞,不事二主,饮鸩而亡,宁死不屈,乃遣六子,迁离四方,存种保族,声名远播。

自福新公,徙郓创业,勤俭继世,耕读传家,绵延悠长,风流葆昌,历廿余世,六百载矣。

人丁繁众,代有英豪,秉承祖训,至诚至忠,吃苦耐劳,勤恳奋进,驱除鞑虏,保家卫国,功勋卓著,天地共鉴。

世纪更新,中华振兴,改革开放,再振雄风,以人为本,民安国泰,科学发展,人和政通,小康大同,神人同享。

追昔抚今,族风犹在,彪炳国史,宗法百代,当今盛世,吾辈兴甚,精勇有为,浩气长存,立此神碑,永祚家邦。

山岳巍巍,河海荡荡,缅怀祖德,万世弗忘!大礼告成,伏惟尚飨。

二十二世孙**沐手拜撰二○○*年三月三十日清明祭祖文(2):【刘氏清明节祭祖文】赫赫吾祖,辉映玄远。

始祖源明,乐于让贤。

开基创业,子孙繁衍。

累公御龙,士会高贤。

留公复姓,刘氏威显。

后代传承,子孙延绵。

瑞公龙子,王气初显。

高祖斩蛇,元王怔战。

推翻暴秦,刘氏得天。

我祖刘交,彭城开源。

辅助朝政,功莫大焉。

传至西晋,风云突变。

五胡乱华,刘氏南迁。

安城遐公,笪桥开源。

时局动荡,刘逊思迁。

墨庄开派,文风蔚然。

学者揩模,贤名远传。

代代相传,生有刘诠。

析居南龄,隐名田园。

泮举先生,穆塘祖先。

移居攸西,洪武五年。

孑然一人,孤身发展。

叩石恳壤,买山置田。

如龙得水,如鹤冲天。

联络千家,广积善缘。

世人钦敬,佳话永传。

长子厚庵,读书勤勉。

官任教谕,不图升迁。

辞官归里,教书育贤。

次子焕盛,才学博渊。

庠生秀才,誉满全县。

子孙十房,治家甚严。

规胜韶盛,德重泉田。

海清徙居,衡东外迁。

黄冈市2023年春季高一年级期末联考语文试题黄冈黄石鄂州三市教科研协作体命制本试卷共8页,23题。

全卷满分150分。

考试用时150分钟。

★祝考试顺利★注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4考试结束后,请将答题卡上交。

一、现代文阅读(一)现代文阅读I阅读下面的文字,完成下面小题。

南宋是北宋的直接延续吗?虞云国①史学大师陈寅恪曾说过这样一段话:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。

后渐衰微,终必复振。

”一般讲到宋史,讲到宋代文化,这段话是必引不可的。

正因为他说“造极于赵宋之世”,所以我们对整个宋代都有一种相当的好感。

②首先是制度文化。

鉴于五代的动乱,武将经常叛乱推翻政权,所以宋太祖设立的权力制度,从中央到地方,把兵权、政权、财权这重要的三权都加以必要的分割,不让权力集中在某一个官员或某一个部门,宋朝因此建立起一个比较稳固统一的中央集权的帝国。

其次是精神文化。

宋代形成了影响中国古代后期的理学,这是儒学发展的新阶段。

宋代在宋词、书画、科技等方面,不仅达到了中华民族历史上的文化高峰,有的方面还走在世界的前列。

至于物质文化,看看《清明上河图》就知道当时社会是多么繁荣。

③但是,陈寅恪又说“后渐衰微”,这“衰微”开始在什么时候?我认为,两宋近320年的历史,是复杂多变的。

从北宋过渡到南宋的这段时期,正是宋代历史上最波澜壮阔又波谲云诡的一段岁月。

④从皇统角度来看,南宋毫无疑问是北宋的直接延续。

因为宋高宗是宋徽宗的第九个儿子,是被俘到北方的宋钦宗的兄弟,在血脉皇统上,是真正的一姓王朝。

东林八君子的事迹材料东林八君子是指明朝万历年间以明末思想家顾宪成为首的一个反贵族大地主的团体,他们聚集于东林书院讲学,影响颇大。

下面是店铺跟大家分享的东林八君子事迹,欢迎大家来阅读学习东林八君子简介1.顾宪成顾宪成(1550年-1612年),汉族,字叔时,号泾阳,江苏无锡人,明代思想家,东林党领袖,因讲学于东林书院而被时人称之“东林先生”或“泾阳先生”。

顾宪成是万历八年进士,1594年(万历二十二年)因触怒万历皇帝而被革职回家。

顾宪成回到家乡以后,同弟弟顾允成倡议维修东林书院,偕高攀龙等讲学其中,同时宣扬他的政治主张。

1608年(万历三十六年),朝廷封顾宪成为南京光禄寺少卿,但是顾宪成没有接受任命,继续留在家乡从事讲学议政。

1612年(万历四十年),顾宪成于家中去世。

著作有《小心斋札记》、《泾皋藏稿》、《顾端文遗书》等。

天启初年,明熹宗赠顾宪成太常卿。

后来东林党争爆发,被魏忠贤等阉党削去封号。

崇祯初年,顾宪成获得平反,赠吏部右侍郎,谥号端文。

《明史》评价其“宪成姿性绝人,幼即有志圣学。

暨削籍里居,益覃精研究,力辟王守仁“无善无恶心之体”之说。

2.顾允成顾允成(1554年-1607年),汉族,字季时,号泾凡,江苏无锡人,顾宪成之弟,明末思想家,“东林八君子”之一。

顾允成是万历十四年进士,1588年(万历十六年),经南京御史奏荐,顾允成得以起任南康府教授。

1593年(万历二十一年),皇帝下诏“三王并封”,顾允成与张纳陛、岳元声合疏直谏,认为绝不可行。

不久后又弹劾阁臣张位,因忤旨被贬为光州判官。

顾允成没有领旨赴任,而是请辞归家不再复出。

1594年(万历二十二年),顾宪成亦遭革职还家。

顾允成遂与兄长重修东林书院悉心讲学,聚集有识之士形成影响一时的“东林党”。

1607年(万历三十五年),顾允成病逝于小辨斋,终年五十四岁。

著有《小辨斋偶存》八卷(附《事定录》三卷)等。

明朝天启年中,顾允成受朝廷追赠为光禄少卿。

顾炎武《书吴潘二子事》原文及翻译译文1、顾炎武《书吴潘二子事》原文及翻译译文顾炎武《书吴潘二子事》原文及翻译顾炎武原文:苏之吴江有吴炎、潘柽章二子,皆高才。

当国变后,年皆二十以上,并弃其诸生,以诗文自豪。

既而曰:“此不足传也,当成一代史书,以继迁、固之后。

”于是购得《实录》,复旁搜人家所藏文集奏疏,怀纸吮笔,早夜矻矻①。

其所手书,盈床满箧,而其才足以发之。

及数年而有闻,予乃亟与之交。

会湖州庄氏难作。

庄名廷鑨,目双盲,不甚通晓古今。

以史迁有“左丘失明,乃著《国语》”之说,奋欲著书。

廷鑨得之,则招致宾客,日夜编辑为《明书》,书冗杂不足道也。

廷鑨死其父胤城流涕曰吾三子皆已析产独仲子死无后吾哀其志当先刻其书而后为之置嗣遂梓行之。

慕吴、潘盛名,引以为重,列诸参阅姓名中。

书凡百余帙,颇有忌讳语,本前人诋斥之辞未经删削者。

庄氏既巨富,浙人得其书,往往持而恐吓之,得所欲以去。

归安令吴之荣者,以赃系狱,遇赦得出。

有吏教之买此书,恐吓庄氏。

庄氏欲应之,或曰:“踵此而来,尽子之财不足以给,不如以一讼绝之。

”遂谢之荣。

之荣告诸大吏,大吏右庄氏,不直之荣。

之荣入京师,摘忌讳语,密奏之。

四大臣大怒,遣官至杭,执庄生之父及其兄廷钺及弟侄等,并列名于书者十八人,皆论死。

其刻书鬻书,并知府、推官之不发觉者,亦坐之。

发廷鑨之墓,焚其骨,籍没其家产。

所杀七十余人,而吴、潘二子与其难。

当鞫讯时,或有改辞以求脱者。

吴子独慷慨大骂,官不能堪,至拳踢仆地。

潘子以有母故,不骂亦不辨。

其平居孝友笃厚,以古人自处,则两人同也。

予之适越过潘子时,余甥徐公肃新状元及第。

潘子规余慎,无以甥贵稍贬其节,余谢不敢。

二子少余十余岁,而予视为畏友,以此也,方庄生作书时,属客延予一至其家。

予薄其人不学,竟去,以是不列名,获免于难。

二子所著书若干卷,未脱稿,又假予所蓄书千余卷,尽亡。

予不忍二子之好学笃行而不传于后也,故书之。

且其人实史才,非庄生者流也。

(选自《顾炎武诗文选译》,有删减)【注】①矻矻:kū,勤劳不懈的样子。

11台湾文献丛刊【第266 种】弘光实录钞.作者:文震亭.原书页数:0110页●书籍简介第二六六种「弘光实录钞」本书(一册一一○面六六、○○○字)凡四卷,不着撰人。

据杨凤苞「南疆逸史跋」,此书为黄宗羲(梨洲)撰;傅以礼、朱希祖均主之。

所纪始于明「崇祯十七年夏五月庚寅福王建监国号于南京」,讫于弘光元年「秋七月庚申朔江西巡抚旷昭迎降,万安知县梁于涘不下」。

「自序」有云:『钞之为言略也。

凡书自备而略之者,曰炒。

……其曰钞者,非备而钞之也,钞之以求其备也」。

继而慨然直称帝之不道,深致微词。

序末署「古藏室史臣」,作于清顺治十五年(戊戌)。

书中有「臣按」语,对马、阮尤多深刻之语;又以「伪太子」为真,并左袒左良玉称兵。

书末另附有「识语」:『东浙、闽中建义,虽俱在闰六月,而此不载者,以事属监国、隆武两「实录」也。

此所载,亦有口口所命者;然皆遥命之,非刑赏所加也』。

此为宗羲所言乎?不能无疑。

惟记载大体信实有征,非耳食之言可比;问亦有失考,尤以江阴阎典史(应元)与其勇士暮溯(原误津)大江而去为不确。

书末,今附录「福王登极实录」一卷,吴县文震亨撰;记南明福王初临南都监国事,止于迫祁彪佳颁谕江南。

震亨为震孟弟,尝官中书舍人;后绝粒死。

●序号篇名1 自序2 识语3 弘光实录钞目录4 弘光实录钞卷一5 弘光实录钞卷二6 弘光实录钞卷三7 弘光实录钞卷四8 福王登极实录●自序寒夜鼠啮架上,发烛照之,则弘光时邸报,臣畜之以为史料者也。

年来幽忧多疾,旧闻日落;十年三徙,聚书复阙。

后死之责,谁任之乎?先取一代排比而纂之,证以故所闻见,十日得书四卷,名之曰「弘光实录钞」。

为说者曰:『「实录」国史也,今子无所受命,冒然称之,不已僭乎』?臣曰:『国史既亡,则野史即国史也。

陈寿之「蜀志」、元好问之「南冠录」,亦谁命之?而不谓之国史,可乎』?为说者曰:『既名「实录」,其曰「钞」者,不已赘乎』?臣曰:『钞之为言略也。

凡书目备而略之者,曰钞。

「实录」纂修,必备员开局。

历史上明朝最后一个皇帝“崇祯”和大明二三事!本文导读:一、明毅宗皇帝——虽非亡国之君?而当亡国之运!明代,姓朱,名由检,光宗帝第五子,天启二年壬戌受封信王,天启七年丁卯八月,熹宗重疾,召其受遗命,兄长逝丁巳日继皇位,遂大赦天下,次年以戊辰年为崇祯纪元。

据书载,崇祯沉机独断,刈(音yi即割)除奸逆,戮魏忠贤及其党崔呈秀(阉党五虎之首),赠恤冤陷诸臣,慨然有为,天下有望治平。

惜乎大势已倾,臣僚之党局已成,草野之物力已耗,国家之法令已坏,边疆抢攘已甚,实乃积习难挽、溃烂而莫可救矣。

崇祯在位十七年,不迩声色,忧劝惕励,殚心治理,然性多疑而任察,好刚而尚气;任察则苛刻寡恩,尚气则急遽失措。

当夫群盗满山,四方鼎沸,而委政柄者非庸即佞,剿抚两端,茫无成算。

内外大臣救过不给,人怀规利自全之心。

言语戆直,切中事弊者,率皆摧折以去。

其所任为阃帅者,事权中制,功过莫偿。

败一方即戮一将,隳一城即杀一吏,赏罚太明而至于不能罚,制驭过严而至于不能制。

加以天灾流行,饥馑洊臻,政繁赋重,外讧内叛。

譬一人之身,元气羸然,疽毒并发,厥症固已甚危,而医则良否错进,剂则寒热互投,病入膏肓,而无可救,不亡何待哉?当亡国之运,又乏救亡之术,徒见其焦劳瞀乱;帷幄不闻良、平之谋,行间未睹李、郭之将,卒致宗社颠覆,徒以身殉。

十七年甲申,自成直犯京师,京营兵溃,毫不抵抗。

丙午日晡(音bu即申时)外城陷,是夕皇后周氏崩;丁未昧爽(即拂晓)内城陷,帝亦崩于万寿山。

南都谥思宗、怀宗,改谥毅宗,年号崇祯,清乾隆时谥为庄烈帝。

这几段内容,拼凑自《明史·本纪》和《明史·流贼转》,信息量很大,朋友们可细细咂摸。

虽说明史清编,但哪个朝代的历史未经后世编撰过?编撰与编纂一字之差,却很耐人寻味。

二、众说纷纭的大明朝——天子守国门?君王死社稷?毅宗帝殉国时衣襟有书云:朕凉德藐躬,上干天咎,然皆诸臣误朕。

朕死无面目见祖宗,自去冠冕,以发覆面。

任贼分裂,无伤百姓一人。

专题05 文言主观简答试题考点解析专训(1)(教师版)时间:40分钟分值:40分一.阅读下面的文言文,完成1~5题。

齐武帝永明十一年,魏主(孝文帝拓跋宏)以平城地寒,六月雨雪,风沙常起,将迁都洛阳;恐群臣不从,乃议大举伐齐,欲以胁众。

斋于明堂..,使太常卿王湛筮之,遇《革》,帝曰:“‘汤、武革命,顺乎天而应乎人。

’吉孰大焉!”群臣莫敢言。

尚书任城王澄曰:“今出师以征未服,而得汤、武革命之象,未为全吉也。

”帝厉声曰:“繇云:‘大人虎变’,何言不吉!”澄曰:“陛下龙兴①已久,何得今乃虎变!”帝作色曰:“社稷我之社稷,任城欲沮②众邪!”澄曰:“社稷..虽为陛下之有,臣为社稷之臣,安可知危而不言。

”帝久之乃解,曰:“各言其志,夫亦何伤?”既还宫,召澄入见,逆③谓之曰:“明堂之忿,恐人人竞言,沮我大计,故以声色怖文武耳,想识朕意。

”因屏人,谓澄曰:“今日之举,诚为不易,但国家兴自朔土,徙居平城,此乃用武之地,非可文治,今将移风易俗,其道诚难,朕欲因此迁宅中原,卿以为何如?”澄曰:“陛下欲卜宅中土以经略四海,此周、汉之所以兴隆也。

”帝曰:“北人习常恋故,必将惊扰,奈何?”澄曰:“非常之事故非常人之所及陛下断自圣心彼亦何所能为”帝曰:“任城,吾之子房④也。

”魏主自发平城至洛阳,霖雨不止。

帝戎服,执鞭乘马而出。

群臣稽颡于马前。

尚书李冲等曰:“今者之举,天下所不愿,唯陛下欲之。

”帝大怒曰:“吾方经营天下。

期于混壹⑤,而卿等儒生..,屡疑大计,斧钺..有常,卿勿复言!”帝乃谕群臣曰:“今者兴发不小,动而无成,何以示后?朕世居幽朔,欲南迁中土,苟不南伐,当迁都于此,王公以为何如?欲迁者左,不欲者右。

”南安王桢进曰:“今陛下苟辍南伐之谋,迁都洛邑,此苍生之幸也。

”时旧人虽不愿内徙,而惮于南伐,无敢言者,遂定迁都之计。

(节选自《资治通鉴》)【注】①龙兴:称帝。

②沮:破坏。

③逆:迎接。

④子房:这里指张良。

⑤混壹:统一天下。

满清入关后,江南的士人不甘受满人的统治,纷纷举起抗清的义旗。

松江(在今上海市)有一批读书人在夏允彝和陈子龙的带领下也开始了反清斗争。

夏克彝有个年才十五岁的儿子叫夏完淳,又是陈子龙的学生。

夏完淳自小就读了不少书籍,能诗善文,在他的父亲、老师影响下,也参加了斗争。

一年后,夏完淳的父亲、老师都相继牺牲了。

而他自己也因为叛徒告密被捕了。

清军派重兵把他押到南京。

夏完淳在监狱里被关押了八十天。

他给他亲友写了许多可歌可泣的诗篇和书信。

死亡的威胁并没有使他恐惧,他感到伤心的就是没有实现他保卫民族、恢复中原的壮志。

主持审讯的是洪承畴。

洪承畴知道复完淳是江南出名的“神童”,想用软化的手段使夏完淳屈服。

他问夏完淳说:“听说你给南明鲁王写过奏章,有这事吗?”夏完淳昂着头回答:“正是我的手笔。

”洪承畴装出一副温和的神气说:“我看你小小年纪,未必会起兵造反,想必是受人指使。

只要你肯回头归顺大清,我给你官做。

”夏完淳假装不知道上面坐的是洪承畴,厉声说:“我听说我朝有个洪亨九(洪承畴的字)先生,是个豪杰人物,当年松山一战,他以身殉国,震惊中外。

我钦佩他的忠烈。

我年纪虽然小,但是杀身报国,怎能落在他的后面。

”这番话把洪承畴说得啼笑皆非,满头是汗。

旁边的兵士以为复完淳真的不认识洪承畴,提醒他说:“别胡说,上面坐的就是洪大人。

”夏完淳“呸”了一声说:“洪先生为国牺牲,天下人谁不知道。

崇祯帝曾经亲自设条,满朝官员为他痛哭哀掉。

你们这些叛徒,怎敢冒充先烈,污辱忠魂!”说完,他指着洪承畴骂个不停。

洪承畴被骂得脸色像死灰一样,不敢再审问下去,一拍惊堂木,喝令兵士把夏完淳拉出去。

公元1647年九月,这位年才十七岁的少年英雄在南京西市被害。

临刑时,他傲然挺立,拒不下跪。

郭沫若曾写话剧《南冠草》,歌颂他的英雄气节。

他留下了300多篇诗词,高风亮节,肝胆照人。

传世作有《南冠草》、《玉樊堂》、《续幸存录》等,今合编为《夏完淳集》。

夏完淳于1647年9月在南京就义后,由友人运至松江县荡湾,葬于其父之侧。

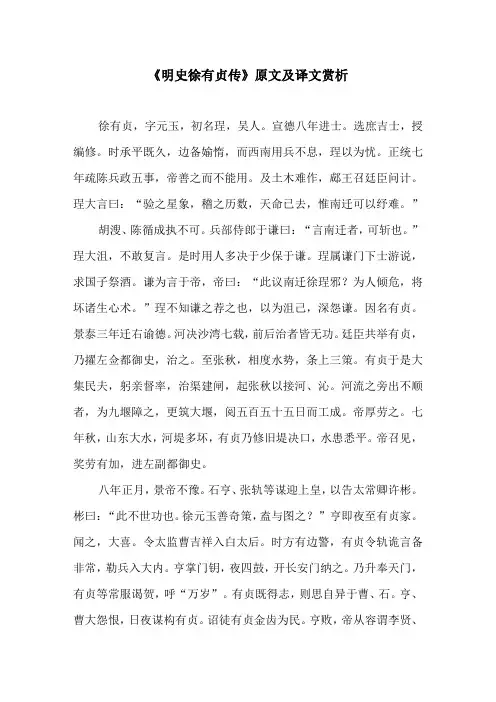

崇祯末年南迁之议

崇祯末年,明廷岌岌可危,其时有太子监国、迁都南京之议。

审时度势,南迁本是可用之策,却被末代君臣付诸阙如,致使明王朝欲苟延残喘而不能。

反思这段历史,令人为之扼腕。

崇祯急欲南迁南迁之事率先由崇祯提出,缘由清军再次入塞。

崇祯十五年十一月,清军由墙子岭今密云北分道入塞,数月间破蓟州、真定、河间、临清、兖州、海州今连云港、赣榆、沭阳、丰沛等地,沿途大肆掳掠,所至残破。

于次年四月北归时,计掠府州县八十八,俘口三十六万九千余众,牛马五十余万头,获金万二千二百余两,银二百二十万五千余两,珍宝缎匹八万余。

清军北归时,其声势震动京师,仓促中崇祯召周延儒督师御敌。

行前,上以边寇交织,与周延儒议南迁,命无泄。

①这是最早见于文献的南迁之议。

由于天启懿安皇后张氏的反对,故暂作罢。

十七年正月,李自成在西安称帝,改元大顺,遣兵东渡入晋,志在灭明。

形势危急,明廷再起南迁之议。

此时右庶子李明睿等奏请南迁,崇祯单独召见李明睿曰朕有此志久矣,无从襄赞,故迟至今。

汝意与朕合,但外边诸臣不从,奈何!②《平寇志》卷八载正月壬辰初三,帝召中允李明睿陛见,

……屏左右,趋近御案前,……言‘惟有南迁,可缓目前之急。

’……帝四顾无人,曰‘朕有此志久矣。

’问中途接济,曰‘不如四路设兵,……皇上可从小路轻车南行,二十日抵淮上。

’……夜初漏,又召明睿进内,近御案前,问‘急欲行之,谁可接应?途中用何等官领兵措饷?驻扎何地?’明睿奏曰‘济宁、淮安,俱系要地,不可不设官,……皇后虽间道微行,两处扼要,务要预防。

’又问何等官衔,明睿奏须户兵二部堂上官。