第十七章波动光学

- 格式:ppt

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:9

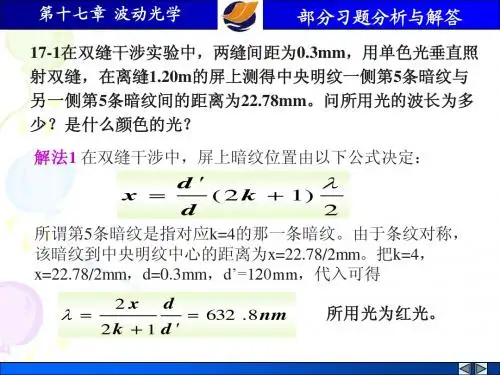

教学内容:1. 杨氏双缝干涉实验装置,获得相干光的方法;2. 光程的概念以及光程差和相位差的关系;3. 薄膜干涉中两相干光光程差的分析,确定杨氏双缝干涉条纹及薄膜等厚干涉条纹的位置; 重点难点:1. 光程的计算;2. 薄膜干涉明、暗条纹的计算; 基本要求:1. 了解获得相干光的方法;2. 掌握计算明、暗条纹的光程差条件;3. 理解薄膜干涉是由膜的上、下表面分别反射的两束光的干涉;第十七章 波动光学引言:光学的发展历史和光的本性(学生自学)光学的研究内容十分广泛,它包括光的发射、传播和接收等规律,以及光和其它物质的相互作用(如光的吸收、散射和色散,光的机械作用和光的热、电、化学和生理效应等)。

光学既是物理学中最古老的一门基础学科,又是当前科学领域中最活跃的前沿阵地之一,具有强大的生命力和不可估量的发展前途。

光学的发展过程,是人类认识客观世界的历史长河中一个重要的组成部分,是不断揭露矛盾和克服矛盾、从不完全和不确切的认识逐步走向较完善和较确切认识的过程。

它的不少规律和理论是直接从生产实践中总结出来的,也有相当多的发现来自长期的系统的科学实验。

因此,生产实践和科学实验是推动光学发展的强大动力,为光学发展提供了丰富的源泉。

从方法论上看,作为物理学的一个重要学科分支,光学研究的发展也完全符合如下的认识规律:在观察和实验的基础上,对物理现象进行分析、抽象和综合,进而提出假说,形成理论,并不断反复经受实践的检验。

光学的发展大致可划分为下列五个时期:一、萌芽时期 二、几何光学时期 三、波动光学时期 四、量子光学时期 五、现代光学时期具体发展历史请参阅阅读材料。

第一节 相干光一、光源光波列长度c t l ⨯∆=,秒810-<∆t , 1. 普通光源(1)发光的间隙性;(2)发光的随机性;2. 激光光源单色性好。

λν∆∆、表示光源单色性好坏。

二、光波的描述1. 光振动电场强度E的振动称为光振动。

)2cos(λπϕωrt A E o -+=,uT =λ,εμμμεε11==ro r o u2. 电磁场的能量密度222121H E w με+=)2(cos 222λπϕωεεr t A u E u uw S o -+===平均能流密度或称为光强:2200212111A A u Sdt T Sdt I T μεεττ====⎰⎰比较空间两处的光强,除去介质本身因素外,就是考虑两处光振动矢量的振幅大小。

波动光学光学是物理学中一门重要的分支学科。

它是研究光的产生和传播,以及光与物质相互作用的学科。

光学可以分成三个部分:几何光学、波动光学和量子光学。

几何光学:以光的直线传播定律、光的独立传播定律、反射和折射定律为基础,研究光线的传播和对物体成像的规律。

它不涉及光的物理本性,主要应用于各种光学仪器的设计。

波动光学:从光的电磁波理论出发,研究光的干涉、衍射和偏振等现象。

光的波动说首先是惠更斯在1690年提出的,当时人们认为光是在某种假想的介质中传播的机械波。

直到1860年麦克斯韦提出了电磁波理论之后,才认识到光不是机械波,而是波长处于一定波段的电磁波,从而形成了以电磁波理论为基础的波动光学。

量子光学:以量子理论为基础,在微观领域研究光与物质相互作用的规律。

十九世纪末期,在光的电磁理论取得巨大成功的同时,也遇到了严重的困难。

如果认为光是经典的电磁波,就不能解释黑体辐射和光电效应等实验规律。

1900年,普朗克提出能量量子化的概念;1905年爱因斯坦提出光的量子理论,成功地解释了光电效应;康普顿效应的发现,进一步证明了光的微粒性。

这样,在20世纪初,一方面从光的干涉、衍射和偏振等现象确证了光是电磁波,而另一方面,又从光电效应、光压等现象无可怀疑地证明了光的量子性。

由此人们不得不承认光既具有粒子性又具有波动性,称为光的波粒二象性。

本课程只涉及波动光学,介绍作为波动特征的光的干涉、衍射和偏振等现象和规律。

1. 光波 光的相干性 光源1.1 光波的描述理论和实践均已证明:光是频率介于某一范围之内的电磁波,是电矢量E u r 与磁矢量H uu r 的变化在空间的传播,满足由麦克斯韦方程组导出的波动方程。

通常所说的光学区包括紫外线、可见光和红外线,波长范围从310m μ−到310m μ。

可见光是人的眼睛可以感觉到的各种颜色的光波,它的波长范围在400nm ~760nm 之间。

本章所讨论的光学现象是指在可见光范围。

在电场强度E u r 与磁场强度H uu r 中,通常对人的眼睛或感光仪器(如照相底片等)起作用的主要是E u r 矢量,因此我们把光波中E u r 的振动叫作光振动,E u r 振动形成的波场叫作光波场,E u r 矢量叫光矢量。

波动光学基于光的波动性去研究光在传播过程中的各种现象及其应用的学科。

波动光学的主要研究内容包括光的干涉、衍射和偏振。

波动光学与量子、分子光学统称物理光学。

第十七章 光的干涉 §17.1 光源 单色光 相干光一、光源热光源、冷光源、荧光物质、磷光物质热光源:大量分子和原子在热能的激发下辐射电磁波,发光时间在10-8秒数量级,波列长度在1米数量级。

热光源在恒定温度下存在确定的宏观规律:如发射的总功率一定,能量按各种波长的分布也一定。

二、光的单色性:可见光的波长在4000-7600,亦即频率在4.3*1014-7.5*1014Hz 之间的电磁波。

具有一定频率的光称为单色光 复色光以及光的色散 单色光的获得 三、光的相干性波的干涉现象:已知两列机械波相遇发生干涉的条件是:振动频率相同、振动方向相同、位相相同或位相相差恒定。

对于光波,振动矢量(简称光矢量),主要是指电场E 。

对实际光的相干条件:1.频率相同的两光波在相遇点有相同的振动方向和固定的位相差;(必要条件)2.两光波在相遇点所产生的振动的振幅相差不悬殊;3.两光波在相遇点的光程差不能太大。

例:已知:两列相干光振幅表达式为:()()212021101cos ,cos φωφω-=-=t E E t E E解:合成光矢量21E E E +=因两光矢量是同方向的()θω-=+= t cos 021E E E E其中:()2201102202101220102202100cos cos sin sin cos 2φφφφθφφE E E E arctg E E E E E ++=-++=在观察的时间间隔)(光的振动周期>>ττ内,平均光强I 是正比于20E 的,即:()[]()dtE E E E dtE E E E dtE E I ⎰⎰⎰-++=-++==∝τττφφτφφττ12201022021001220102202102020cos 12cos 211对非相干光()21220210200120cos I I I E E E dt +=⇒+=⇒=-⎰τφφ对相干光两束光有恒定的位相光(12φφφ-=∆) 合成后光强度为:()122121cos 2φφ-++=I I I I II 与位相差有关,屏幕上各点的强度重新分布 有些地方:21I I I +<;有些地方21I I I +> 若I 1=I 2,[]2cos 4)cos(12211∆Φ=∆Φ+=I I I 讨论:当Δф=0,±2π,±4π,… 时 I=4I 当Δф=±π,±3π,… 时 I=0 四、相干光的获得普通两光源的光波不能满足相干条件,而来自同一光源的两束相干光,相当于来自两个位相等或位相差恒定的光源,这一对光源称为相干光源。