受精作用及其意义

- 格式:ppt

- 大小:560.50 KB

- 文档页数:12

受精作用的知识点总结受精作用的基本过程包括精子的运动、与卵子的结合、精子核与卵子核的融合,最终形成受精卵。

受精卵会继续发育成为一个新的个体,继而完成生命的延续。

下面我们将对受精作用的相关知识进行总结,包括受精作用的过程、影响受精作用的因素,以及受精作用的意义。

一、受精作用的过程1. 精子的运动受精作用开始于精子的运动。

精子是男性生殖系统中的生殖细胞,它们在射精的时候释放到女性生殖系统中。

精子通过尾巴的摆动和游动的方式,向着卵子所在的部位进行运动。

2. 精子与卵子的结合精子在运动过程中,通过卵子表面的化学气味和其他生化物质的识别,最终与卵子结合在一起。

这个过程也被称为精子的发生。

3. 精子核与卵子核的融合一旦精子与卵子结合在一起,精子的核就会融合到卵子的核内。

这一过程也被称为受精核的融合。

融合后的受精卵就包含了父母双方的遗传物质,形成了一个新的个体。

4. 受精卵的发育受精卵在融合后,会开始进行分裂和细胞分化的过程,最后发育成为一个新的个体,完成受精作用的过程。

二、受精作用的因素1. 适宜的环境受精作用需要在适宜的环境中进行。

在人类和动物中,受精作用通常在女性的生殖系统内发生,需要有适宜的PH值、温度和湿度来保证精子和卵子的正常结合和融合。

2. 精子和卵子的质量精子和卵子的质量对受精作用的成功至关重要。

精子要活跃和具有较高的存活率,而卵子要有较高的受精能力和受精率,才能顺利完成受精作用。

3. 生理状态受精作用的成功还受到个体的生理状态的影响。

例如,女性的卵巢排卵周期的正常与否、内分泌状态、子宫内膜的厚度和构造等都会对受精作用产生影响。

4. 外界因素除了个体内部因素外,外界因素也会影响受精作用。

比如,生活环境、生活习惯、饮食习惯、精神状态等都会对受精作用产生影响。

三、受精作用的意义1. 生命的延续受精作用是生物生命延续的重要环节。

通过受精作用,产生了新的个体,继续了种群的生命。

2. 遗传信息的传递受精作用将父母双方的遗传信息融合在一起,传递给新的个体,保证了生物遗传信息的传递和多样性。

受精作用及其意义受精作用是指男性生殖细胞(精子)和女性生殖细胞(卵子)结合形成受精卵的过程。

它是生物繁衍后代的关键过程。

受精作用的意义体现在以下几个方面。

首先,受精作用保证了基因的多样性。

精子和卵子在受精作用过程中各随机贡献一套基因,这种基因的交叉互换和重新组合,使得后代的基因组结构与父母不完全相同。

这样就能够引入新的基因变异,增加后代个体的适应性和生存竞争力。

因此,受精作用是保证物种进化和生存的重要机制。

其次,受精作用确保了染色体数目的稳定性。

在受精作用过程中,精子和卵子融合,形成受精卵。

这个过程中,精子和卵子互补地贡献了各自一半的染色体,从而使受精卵具备正常的染色体数目。

这些染色体携带了遗传信息,并在细胞分裂过程中均匀分配给后代细胞。

这样,受精作用不仅保证了个体染色体数目的稳定性,也保证了后代细胞遗传物质的稳定传递,从而保证了正常的细胞分裂和个体发育。

另外,受精作用引发了一系列的发育过程,使受精卵发育成为一个完整的个体。

在受精作用后,受精卵开始减数分裂、发育成为胚胎,并最终发育成为一个具有完整器官和组织的个体。

这个发育过程需要经历细胞分裂、细胞分化和器官形成等一系列复杂的过程。

受精作用的发生是这个发育过程的起点,是个体生命开始的标志。

因此,受精作用对个体的生命起始具有重要意义。

最后,受精作用还涉及着新生命的创造。

受精卵是一个新生命的起点,它经过发育、成长最终成为一个独立的个体。

而一个个体的出生和成长对于维持物种的生命延续是至关重要的。

因此,受精作用是新生命产生的关键步骤,也是个体繁殖和种群数量增长的起点。

综上所述,受精作用作为生物繁殖后代的关键过程,具有多样性、稳定性和延续性的重要意义。

它保证了基因的多样性,保持了染色体数目的稳定性,引发了发育过程,创造了新的生命。

受精作用不仅在个体层面上具有重要意义,也在物种和生态层面上起到了至关重要的作用。

高中生物:遗传与进化知识点一、减数分裂与受精作用(一)1、减数分裂:是进行有性生殖的生物,在产生成熟的生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。

在减数分裂的过程中,染色体只复制一次,细胞连续分裂两次。

结果是细胞中的染色体数目(DNA数)比原来的减少了一半。

2、同源染色体:配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一个来自父方,一个来自母方。

但X和Y也是一对特殊的同源染色体。

非同源染色体:不能配对的染色体之间互称为非同源染色体。

联会:发生在减数第一次分裂的前期,同源染色体两两配对的现象。

四分体:配对的同源染色体含有四条染色单体。

1个四分体含有1对同源染色体、2条染色体、4个染色单体、4分子DNA。

(二)以精子的形成过程为例各时期特点:间期(准备期):DNA复制和蛋白质合成;减Ⅰ前期:联会、形成四分体;减Ⅰ中期:同源染色体排列在赤道板上;减Ⅰ后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;减Ⅰ末期:一个初级精母细胞分裂成两个次级精母细胞,染色体、DNA减半;减Ⅱ前期:染色体散乱排布;减Ⅱ中期:着丝点排列在赤道板上;减Ⅱ后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成染色体,染色体数目短暂加倍;减Ⅱ末期:两个次级精母细胞分裂成四个精子细胞。

精子细胞变形成精子。

(三)卵细胞与精子形成过程的异同:相同点:与生殖细胞的形成有关,染色体、DNA分子变化过程与特点完全相同。

不同点:①、精子形成时两次分裂都是均等分裂,产生四个精子细胞。

卵细胞形成时两次都是不均等分裂(但第一极体分裂成两个第二极体时是均等分裂),只产生一个卵细胞和三个极体。

②、精子细胞须经变形才成为有受精能力精子,卵细胞不需经过变形即有受精能力。

③、精子在睾丸中形成,卵细胞在卵巢中形成。

在动物的精 (卵)巢中,精(卵)原细胞可以进行两种分裂方式,如果进行有丝分裂,形成的仍然是精(卵)原细胞,如果进行减数分裂,则产生的是成熟的生殖细胞精子(卵细胞)。

(四)受精作用:精子和卵细胞识别、融合的过程。

1一个初级精母细胞 两个 四个含 染色体的 M ⅠM Ⅱ 精原细胞 精原细胞 有丝分裂MⅡ染色体复制 ①顶体的发生 ②尾的发育 ③精子头出现 ④细胞质浓缩 ⑤精子形成 图3-2 精子细胞变成精子示意图 细胞核 高尔基体 细胞质线粒体发育中的顶体 发育中的尾 中心体 头 原生质滴 尾 线粒体 顶体 线粒体鞘 体内受精和早期胚胎发育学习目标1. 理解精子和卵子的发生时期、场所、过程、特点、结果。

2. 理解受精的概念、过程、实质及意义。

3. 理解胚胎发育的过程、各时期的特点。

导学脉络:一、胚胎工程的概念胚胎工程是指对动物 所进行的多种 和处理技术,如 、 、 、 等技术。

经过处理后获得的 ,还需移植到 动物体内生产后代,以满足人类的各种需要。

对胚胎工程概念的理解:①操作对象:动物 或 。

②操作水平: 操作。

③技术种类: 、 、 、 等技术。

胚胎工程的许多技术,实际是在体外条件下,对动物自然受精和早 期胚胎发育条件进行的模拟操作。

二、精子和卵子的发生(哺乳动物) 1. 精子的发生(1)场所:雄性动物 的曲细精管。

(图3-1) (2)时期:从雄性动物的 开始,直到 。

(3)过程哺乳动物精子发生的过程大体可以分为三个阶段: ①第一阶段── 的形成位于 的精原细胞进行数次 ,产生大量的精原细胞,其中部分精原细胞经过染色体复制和其他物质的合成,进一步形成 。

②第二阶段── 的形成初级精母细胞连续进行 分裂(即减数分裂,包括M Ⅰ和M Ⅱ):第一次分裂产生两个 ,每个次级精母细胞再分裂一次产生两个含 的精子细胞。

③第三阶段──精子细胞 为精子(P 61图3-2) 圆形的精子细胞经过 ,其中的 变为精子头的主要部分, 发育为头部的顶体, 演变为精子的尾, 聚集在尾的基部形成线粒体鞘。

同时,细胞内的 浓缩为球状原生质滴,随精子的成熟过程向后移动,直到最后脱落。

精子形成后进入曲细精管的管腔中。

对于多数家畜来说,精子在睾丸内形成的时间为两个月左右。

高中生物必修二知识点总结(精华版)与卵细胞的细胞核融合,形成受精卵。

意义:受精作用是有性生殖的开始,也是新个体的起源。

受精卵中包含了来自父母的遗传物质,经过一系列发育过程,最终形成一个新的个体。

受精作用还可以增加遗传的多样性,提高适应环境的能力。

第二节基因的分离规律一、XXX的遗传实验XXX通过对豌豆杂交实验的观察和分析,提出了遗传学的基本原理。

他发现,豌豆的性状是由两个基因决定的,其中一个来自父亲,另一个来自母亲。

这两个基因分别控制着性状的表现,且在杂交后可以分离并重新组合。

二、基因的分离规律基因的分离规律(XXX)是指在有性生殖中,每个个体在生殖时,其两个基因分离,每个生殖细胞只能传递其中的一个基因给后代。

这意味着,每个个体都有两个基因,但只有一个基因能够传递给下一代。

三、基因型和表现型基因型(genotype)是指个体所拥有的基因的种类和组合。

表现型(phenotype)是指基因型在外部环境影响下所表现出来的性状。

同一基因型的个体,其表现型可以因环境的不同而有所差异。

四、显性和隐性基因显性基因(dominant gene)是指在杂合状态下,表现出来的性状。

隐性基因(recessive gene)是指在杂合状态下,不表现出来的性状。

显性基因可以掩盖隐性基因的表现,但隐性基因仍然存在于个体的基因型中,并可以在后代中表现出来。

五、基因的自由组合基因的自由组合(independent assortment)是指在有性生殖中,不同的基因对于性状表现的组合是随机的。

这意味着,不同基因之间的遗传是相互独立的,不会相互影响。

六、注意:1)基因的分离规律只适用于单个基因控制的性状,不适用于多基因控制的性状。

2)基因的分离规律和基因的自由组合是独立的,但两者都是遗传的基本规律。

3)基因的表现受到基因型和环境的影响,不能简单地归结为基因的作用。

与卵细胞的细胞核融合后,受精卵中染色体的数目恢复到体细胞的数目,其中一半来自,另一半来自卵细胞。

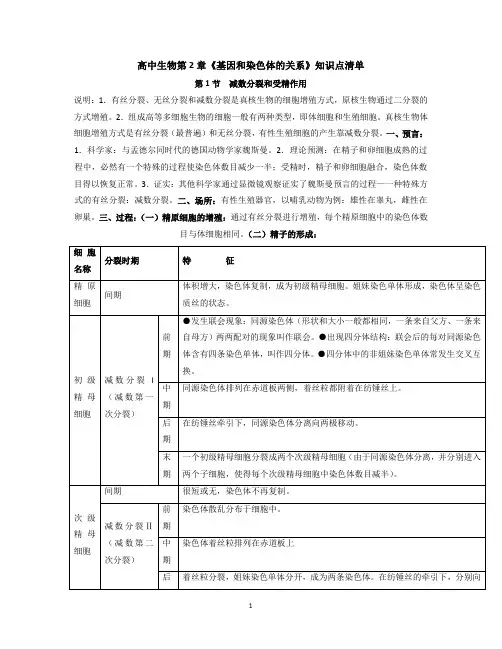

高中生物第2章《基因和染色体的关系》知识点清单第1节减数分裂和受精作用说明:1.有丝分裂、无丝分裂和减数分裂是真核生物的细胞增殖方式,原核生物通过二分裂的方式增殖。

2.组成高等多细胞生物的细胞一般有两种类型,即体细胞和生殖细胞。

真核生物体细胞增殖方式是有丝分裂(最普遍)和无丝分裂,有性生殖细胞的产生靠减数分裂。

一、预言:1.科学家:与孟德尔同时代的德国动物学家魏斯曼。

2.理论预测:在精子和卵细胞成熟的过程中,必然有一个特殊的过程使染色体数目减少一半;受精时,精子和卵细胞融合,染色体数目得以恢复正常。

3.证实:其他科学家通过显微镜观察证实了魏斯曼预言的过程—一种特殊方式的有丝分裂:减数分裂。

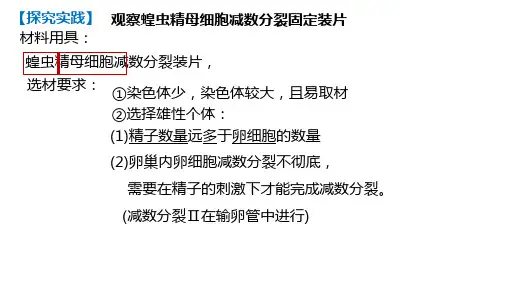

二、场所:有性生殖器官,以哺乳动物为例:雄性在睾丸,雌性在卵巢。

三、过程:(一)精原细胞的增殖:通过有丝分裂进行增殖,每个精原细胞中的染色体数目与体细胞相同。

(二)精子的形成:(二)卵子的形成-与精子形成的区别:(三)观察-【探究·实践】观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片:色体复制一次,细胞分裂两次●结果:成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减半五、结果-产生配子:(一)配子的特点-染色体组合具多样性1.【探究·实践】建立减数分裂中染色体变化的模型一对同源染色体间的非姐妹染色单体可能发生交叉互换(发生在减数第一次分裂前时期)。

(二)配子的结合-受精作用:1.定义:卵细胞与精子相互识别、融合成为受精卵的过程。

2.过程:精子的头部进入卵细胞,尾部留在外面。

与此同时,卵细胞的细胞膜会发生复杂的生理反应,以阻止其他精子进入。

精子的头部进入卵细胞后不久,精子的细胞核就与卵细胞的细胞核融合,使彼此的染色体会合在一起。

3.结果:受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目,保证了物种染色体数目的稳定,其中有一半的染色体来自精子(父方),另一半来自卵细胞(母方)。

4.意义:减数分裂和受精作用对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。

第2课时受精作用课标内容要求核心素养对接说明进行有性生殖的生物体,其遗传信息通过配子传递给子代。

1.生命观念:初步运用结构与功能观,说明减数分裂和受精作用的定义。

2.科学思维:概括归纳遗传的稳定性和多样性原因。

3.科学探究:运用模型模拟配子中染色体组合的多样性。

一、配子中染色体组合的多样性1.原因时期图示染色体行为减数分裂Ⅰ前期四分体中的非姐妹染色单体之间可能发生互换减数分裂Ⅰ后期同源染色体分离,非同源染色体自由组合2.意义导致不同配子遗传物质有差异,使同一双亲的后代呈现多样性。

二、受精作用1.概念:卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵的过程。

2.过程图示说明精子的头部进入卵细胞,尾部留在外面卵细胞的细胞膜会发生复杂的生理反应,以阻止其他精子进入精子的细胞核与卵细胞的细胞核相融合,使彼此的染色体会合在一起(1)受精卵中的染色体数目恢复为体细胞中染色体的数目。

(2)受精卵中的染色体一半来自精子(父方),另一半来自卵细胞(母方)。

4.意义(1)在有性生殖过程中,减数分裂形成的配子,其染色体组合具有多样性,导致了不同配子遗传物质的差异,加上受精过程中卵细胞和精子结合的随机性,同一双亲的后代必然呈现多样性。

这种多样性有利于生物适应多变的自然环境,有利于生物在自然选择中进化,体现了有性生殖的优越性。

(2)减数分裂和受精作用保证了每种生物(有性生殖的生物)前后代染色体数目的恒定,维持了生物遗传的稳定性,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。

判断对错(正确的打“√”,错误的打“×”)1.配子的多样性只与非同源染色体的自由组合有关。

( ) 2.正常情况下,1个精原细胞产生的4个精子在染色体组成上两两相同。

( ) 3.受精时精子全部进入卵细胞内。

( )4.受精卵中的染色体一半来自父方,一半来自母方。

( ) 5.有性生殖更有利于生物适应多变的自然环境。

( ) 6.若考虑染色体互换,一个精原细胞最多产生4种精子。

第一节受精和胚胎发育1.精子和卵子产生的器官分别是睾丸和卵巢。

2.成熟的精子必须在雌性生殖道中经历一段时间才能获得受精能力,这个过程叫做获能。

3.可使精子获能的有卵泡液、输卵管分泌物、血清等液体。

4.精子进入卵细胞后,卵细胞膜发生变化不再接受其他精子的进入。

5.胚胎发育是指受精卵发育成幼体的过程,包括桑椹胚、囊胚、原肠胚、胚层分化和胚体形成等主要阶段。

对应学生用书P39哺乳动物生殖细胞的发生和体内受精1.精子的发生(1)场所:睾丸的曲细精管。

(2)时间:动物性成熟后。

(3)过程:(4)营养来源:支持细胞为精子的发生提供营养。

2.卵子的发生(1)场所:卵巢。

(2)过程:3.体内受精(1)场所:输卵管。

(2)精子使卵子受精的条件:①成熟:在附睾中成熟。

②获能:成熟的精子在雌性动物的生殖道(子宫和输卵管)中经历一段时间,从而获得受精能力的过程。

(3)过程:(4)精子入卵后触发的系列反应:①精子尾部脱落,核膜破裂,形成新的核膜,生成雄原核。

②卵细胞膜发生变化,不再接受其他精子进入。

③激活次级卵母细胞继续完成减数第二次分裂。

④卵子的细胞核与精子的细胞核融合形成受精卵。

(5)当卵细胞膜和透明带之间出现两个极体时,说明受精完成。

(6)受精过程的完成,标志着胚胎发育的开始。

1.由教材第P73精细胞分化示意图可以看出,精细胞变成精子后,细胞中很多结构会消失,而细胞核和线粒体都保留下来,这有什么意义?提示:细胞核和线粒体都是精子结构中的重要组成部分。

其中,细胞核是精子遗传物质储存和复制的场所,也是参与精、卵结合和后代遗传特性与细胞代谢活动的控制中心。

而线粒体则为精子运动提供能量。

2.卵子发生过程中细胞质不均等分裂有什么重要意义?提示:保证了受精卵能有充足的营养物质满足早期胚胎发育的需要。

3.使精子获能的物质有哪些?提示:卵泡液、输卵管分泌物、血清等液体。

4.防止多精入卵的生理反应有什么意义?提示:保证受精卵中染色体数目与亲代体细胞染色体数一致,从而保证遗传物质的稳定性。

受精作用及其意义受精作用是指雄性生殖细胞(精子)与雌性生殖细胞(卵子)结合并与其融合的过程。

这一过程发生在生物的繁殖过程中,是种群演化中保持基因稳定的重要环节。

受精作用的意义主要体现在以下几个方面。

1.基因传递:通过受精作用,父母个体的基因得以随机组合,生产新一代个体。

这样的基因组合使得新个体具有与父母不同的基因组合,增加了遗传变异的可能性。

这种基因传递方式有助于保持物种的多样性,并为群体适应环境提供了可能。

2.遗传优势的选择:受精作用使得不同个体的基因组合混合,有利于优势基因的传递和扩散。

在受精过程中,对环境适应力较高的个体的基因往往能够更容易地参与下一代的基因池中,使下一代对环境的适应能力相对增强。

3.遗传疾病的筛选:受精作用对于筛选遗传疾病具有重要意义。

在受精过程中,携带有严重遗传疾病的精子或卵子在受精前会被选择性地排除,从而减少了遗传疾病在群体中的传播。

4.营养物质的相互补充:在受精作用中,精子和卵子都含有自己的细胞质,其中包含了许多必须的营养物质。

通过受精作用,两种生殖细胞的细胞质可以互相融合,使受精卵能够从父母个体继承到更全面的营养物质,有利于胚胎的合理发育。

5.繁殖方式的多样性:受精作用创造了不同的繁殖方式,如性繁殖和无性繁殖。

性繁殖可以增加遗传的多样性,并且能够适应不同的环境条件。

无性繁殖虽然减少了遗传的多样性,但由于繁殖过程相对简单,对个体的存活率和数量有利。

综上所述,受精作用是生物繁殖过程中不可或缺的环节,具有促进遗传多样性、筛选优势基因、剔除遗传疾病、优化营养补充和保持种群适应能力等重要意义。

受精作用的发生与基因的变异和遗传优势有关,它保证了物种的遗传稳定性和适应环境的能力,为生物种群的进化和演化提供了可靠的保障。

第二章第1节《减数分裂和受精作用》(1)一、教材分析本节内容是人教版必修二模块《遗传与进化》第二章第一节“减数分裂和受精作用”第一课时。

本节内容是建立在已有知识如细胞学、染色体和有丝分裂的基础之上,并与第一章孟德尔基因的分离定律和自由组合定律密切相关,因此,其在模块二中的地位十分重要。

通过对减数分裂的学习,学生对细胞分裂的方式、实质和意义产生全面而深刻的认识,更重要的是加深对前面所学的遗传规律的理解和应用。

本节课的设计理念是:将信息技术与学科教学进行整合,积极探索创设一个可以让学生在其中自由探究和自主学习的环境,并且开展师生互动、生生互动,体现以学生进行主动思维、参与并且活动、同时经历一个从具体的动手实践和不断创新到知识的归纳和升华的过程。

二、教学目标(1)(一)知识与技能1.了解减数分裂的概念。

2.通过精子的形成过程掌握减数分裂过程及图解。

(二)过程与方法1.观察有丝分裂和减数第二次分裂的染色体特点,培养学生的发现能力。

2.通过列有丝分裂和减数分裂比较表,训练学生的归纳、总结、比较能力。

(三)情感态度与价值观减数分裂过程中,染色体形态数目发生一系列规律性变化,通过受精作用使生物前后代之间能保持染色体数目的恒定,引导学生了解生命是运动的、有规律的。

三、教学重点、难点1.教学重点精子的形成(减数分裂)过程及图解2.教学难点减数分裂过程中染色体、DNA的数目变化四、学情分析在前面的学习中,学生就已经掌握了细胞、染色体、有丝分裂、有性生殖等相关知识,这为本节的学习奠定了基础,但学生在学习本节时还需要大量的感性认识和理性认识。

学生毕竟有着基础和其它方面(如空间想象及思维能力、兴趣、动机、毅力、情感等)非智力因素的差异,因此要进行因材施教。

从疑问的设置,到问题的回答要适合不同层次的学生;从基础知识的掌握,再到能力的培养,包括探索创新能力,学习兴趣等,教师要对不同层次学生进行相应点拨。

五、教学方法直观教学法、讲解法、实验法。

《受精作用》教学设计一、教学目标1.知识目标:模拟减数分裂过程中染色体的变化,加强对减数分裂的概念、减数分裂中染色体的规律性变化以及减数分裂和受精作用的意义的理解。

2.能力目标:(1)生物绘图、识图能力(2)形象思维能力(3)比较推理能力3.情感目标:(1)通过本节课的学习,使学生认识到生命的来源,形成辩证唯物主义思想。

(2)教育学生珍爱生命尊重生命。

(3)通过同学合作进行模拟活动,培养学生的合作精神。

二、学情分析学生通过前两节的学习已经学习了减数分裂的过程,学会了分析减数分裂各期的图像,课前练习模拟了减数分裂过程中染色体的行为变化,为本节课构建减数分裂中染色体变化的模型打下了基础。

学生对生物体从何而来充满了好奇,有强烈的求知欲望。

减数分裂模拟材料易得,准备方便。

以上都为本节课的顺利进行奠定了基础。

三、教学重点和难点1.教学重点:(1)配子中染色体组合的多样性(2)受精作用的意义。

2.教学难点:(1)配子中染色体组合的多样性(2)受精作用过程中染色体数目变化曲线图四、教学方法1.模型构建法2.多媒体动画演示法3.讲授法五.教学过程《受精作用》导学案姓名____________ 班级_____________【学习目标】1.利用模型建构来解释配子中染色体组合的多样性。

2.阐明受精作用的概念、特点和意义。

【学习重点】1.解释配子中染色体组合的多样性。

2.受精作用的概念、特点和意义。

【学习难点】解释配子中染色体组合的多样性。

【学习探究】一、配子中染色体组合的多样性[活动探究一]建立减数分裂中染色体变化的模型,1.用红、黄橡皮泥及白色卡纸,依照“模型建构”构建一个减数分裂染色体数目和行为变化的模型。

2.讨论并回答以下问题。

(1)让长度相同、颜色不同的两条染色体配对代表什么?(2)完成精原细胞形成精子中染色体数目变化表[活动探究二]模拟减数分裂过程中非同源染色体的自由组合1.在减数第一次分裂后期同源染色体分离时,非同源染色体有几种组合形式?请借助染色体模型动手将所有的组合情况展现出来。