微切片制作

- 格式:ppt

- 大小:3.62 MB

- 文档页数:7

微切片XXX(四)1.4 微蚀算老几微切片之XXX经仔细抛光后,即需进行小心的微蚀,如此方可使各种金属层次得以清楚的界分开来。

通常微蚀液会因不同金属而有不同的配方,针对铜金属而言,起最理想的配方是“稀氨水+双氧水”(体积比3-10%氨水约300cc,再加上新鲜有效的双氧水2-3滴即可。

早期所用稀硫酸加铬酸的配方,其效果没有氨水法来的好)。

配方虽然有了,要注意有是正确的使用才能呈现出应有的效果。

以下即为笔者多年来的一些实务心得,特据以实报分享读者:1、此种微蚀液一定要用纯水或蒸馏水去配制,不可用含有杂质的自来水,因在00-500X高倍显微镜下,任何不良的蚀液都会造成细部效果的失佳。

不信您可实地加以比较,一试便知真假。

2、所配微蚀液之量不可太多,以30-50cc为宜,因其寿命仅约1-2小时而已。

一旦放置太久双氧水将会失效,此时虽可再加1-2滴做为补充,但效果并没有新配液来的好。

且用过的棉花棒也不可重用,以全新者为宜。

3、抛光面上经微蚀液擦抹后,其铜面将迅速产生微小气泡,此即表示反应已在进行。

来回擦蚀约1-3秒钟后,应立即用卫生纸迅速擦干试净,之后可做显微观察,若效果不足时,再用新棉花棒继续吸液擦抹。

4、若PTH孔样中已有填锡时,由于贾凡尼效应的缘故,会使得铜结晶不易被咬出来。

须改采较低浓度微蚀液及较长时间去小心擦咬,否则铜面很容易过度氧化而变红变暗。

一旦如此则只好再重行抛光及微蚀了。

5、其他金属之微蚀液并无定论,专书中虽曾列有多种配方,但均需实做以找出可行之道,此处不再祥述。

图1.此放大500倍之二图。

左图为尚未微蚀之孔环与孔壁互连画面,只看到模糊的概略影像,分不清孔壁与孔环之铜层组织。

右为同一孔样在6-8%稀氨水约三秒钟的微蚀后,即可见到清晰的画面,二者几有天壤之别。

图2.此为同一孔样同位置处放大200倍之切片,其微蚀前后有判若两人的感觉,连各铜层的厚度也出现真假不同的对比。

至于环壁之间未能除尽的胶渣,更令人有大小不同的感受,由此可知微蚀的重要性。

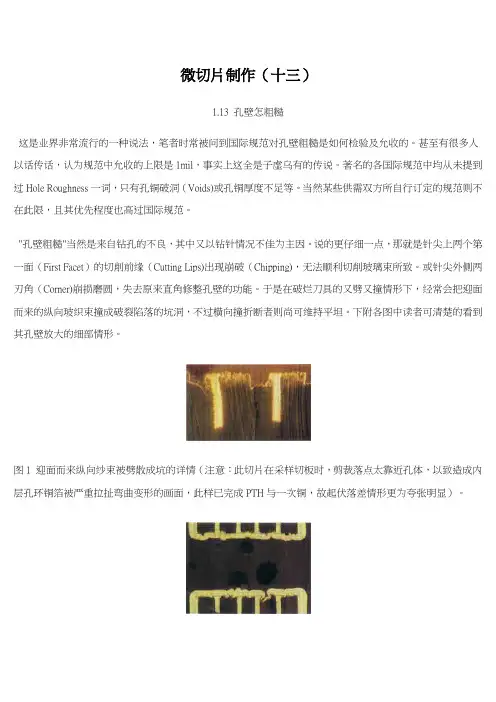

微切片制作(十三)1.13 孔壁怎粗糙这是业界非常流行的一种说法,笔者时常被问到国际规范对孔壁粗糙是如何检验及允收的。

甚至有很多人以话传话,认为规范中允收的上限是1mil,事实上这全是子虚乌有的传说。

著名的各国际规范中均从未提到过Hole Roughness一词,只有孔铜破洞(Voids)或孔铜厚度不足等。

当然某些供需双方所自行订定的规范则不在此限,且其优先程度也高过国际规范。

"孔壁粗糙"当然是来自钻孔的不良,其中又以钻针情况不佳为主因。

说的更仔细一点,那就是针尖上两个第一面(First Facet)的切削前缘(Cutting Lips)出现崩破(Chipping),无法顺利切削玻璃束所致。

或针尖外侧两刃角(Corner)崩损磨圆,失去原来直角修整孔壁的功能。

于是在破烂刀具的又劈又撞情形下,经常会把迎面而来的纵向玻织束撞成破裂陷落的坑洞,不过横向撞折断者则尚可维持平坦。

下附各图中读者可清楚的看到其孔壁放大的细部情形。

图1 迎面而来纵向纱束被劈散成坑的详情(注意:此切片在采样切板时,剪裁落点太靠近孔体,以致造成内层孔环铜箔被严重拉扯弯曲变形的画面,此样已完成PTH与一次铜,故起伏落差情形更为夸张明显)。

图2 此为六层板之全层通孔,各铜箔内环已明显出现钉头(Nail Heading),并有玻织束被挖破的画面,但这种孔壁钻破与钉头之间似乎并无必然的关系。

注意:切片制作时的灌胶一定要小心,不但一定要填满而且烘烤硬化时也不可太急,以防胶内产生空洞。

如此不但画面不美且还会影响到孔铜厚度的观察与细部真相。

图3 孔壁上虽已出现一个挖破之凹陷,不过铜箔内环并无明显的钉头。

图4 过度钉头几乎一定会出现较大的挖破,出自钻孔的纵向玻璃纱束之挖破,除与钻针尖部的"刃角"损耗有密切关系外,也与钻针的偏转(Run Out)或摇摆(Wobble)有关。

此图可清楚见到钉头已远超过允收规格(钉头宽度不可超过铜箔厚度的1.5倍)。

1.涂片、铺片、磨片标本的制备涂片标本的制备;涂片(smear)法是常用的一种方法,如血液等可直接涂于载玻片上制成涂片标本,干燥后进行固定、染色及封固。

铺片标本的制备;(stretched preparation)法用于疏松结缔组织、神经等柔软组织或肠系膜等薄层组织,可将其铺于载玻片上,撕开、展平制成铺片标本,待干燥后进行固定染色。

磨片标本的制备;(ground section)法是用于坚硬组织的标本制作,如骨和牙等坚硬组织除用酸(如稀硝酸)脱钙后再按常规制成切片标本外,也可直接将其磨成薄的磨片标本进行观察。

2.切片标本的制备观察机体各部的微细结构时,首先要制成薄片,就是切片法,其中以石蜡切片(Paraffin section)最为常见。

其制备程序大致如下:①取材与固定:取材要尽量以人体材料为主,辅以动物材料。

取得新鲜材料后,切成适当的小块1.0立方厘米大小)立即投入固定剂(fixative)中进行固定,使组织中蛋白质迅速凝固,防止组织自溶或腐败,以保持生活状态下的结构。

常用的固定剂有甲醛、酒精、醋酸、苦味酸、饿酸等。

②脱水(dehydtation)、透明(clearing)与包埋(embedding):把固定好的材料用乙醇将组织内的水分脱掉,经二甲苯透明后,再浸入已融化的石蜡中进行浸透、包埋。

③切片(section)与染色(staining):用切片机(microtome)切成5~10μm的薄片,贴于载玻片上,脱蜡后进行染色,最常用的染色法是苏木精(hematoxylin,haematoxylin)和伊红(eosin)染色简称HE染色。

配制后的苏木精染波呈碱性,可使细胞核内的染色质及细胞质内的核糖体等染成蓝紫色,称嗜碱性(basophilia);伊红是酸性染料,可使多数细胞的细胞质染成粉红色,称嗜酸性(acidophilia);耐碱性和酸性染液亲合力都不强的,称为中性(neutroPhilia);④封固(mounting):切片经脱水、透明后,于切片上滴加中性树胶和盖片进行封固后,贴标签备用。

p c b微切片制作及不良分析(总12页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除微切片制作(一)一、概述电路板品质的好坏、问题的发生与解决、制程改进的评估,在都需要微切片做为客观检查、研究与判断的根据(Microsectioning此字才是名词,一般人常说的Microsection是动词,当成名词并不正确)。

微切片做的好不好真不真,与研判的正确与否大有关系焉。

一般生产线为监视(Monitoring)制程的变异,或出货时之品质保证,常需制作多量的切片。

次等常规作品多半是在匆忙几经验不足情况下所赶出来的,故顶多只能看到真相的七、八成而已。

甚至更多缺乏正确指导与客观比较不足下,连一半的实情都看不到。

其等含糊不清的影像中,到底能看出什么来这样的切片又有什么意义若只是为了应付公事当然不在话下。

然而若确想改善品质彻底找出症结解决问题者,则必须仔细做好切取、研磨、抛光及微蚀,甚至摄影等功夫,才会有清晰可看的微切片画面,也才不致误导误判。

二、分类电路板解剖式的破坏性微切法,大体上可分为三类:1、微切片系指通孔区或其他板材区,经截取切样灌满封胶后,封垂直于板面方向所做的纵断面切片(Vertical Section),或对通孔做横断面之水平切片(Horizontal section),都是一般常见的微切片。

图1.左为200X之通孔直立纵断面切片,右为100X通孔横断面水平切片。

若以孔与环之对准度而言,纵断面上只能看到一点,但横断面却只可看到全貌的破环。

2、微切孔是小心用钻石锯片将一排待件通孔自正中央直立剖成两半,或用砂纸将一排通孔垂直纵向磨去一般,将此等不封胶直接切到的半壁的通孔,置于20X~40X的立体显微镜下(或称实体显微镜),在全视野下观察剩余半壁的整体情况。

此时若另将通孔的背后板材也磨到很薄时,则其半透明底材的半孔,还可进行背光法(Back Light)检查其最初孔铜层的敷盖情形。

微切片制作(七)1.7 化铜厚化铜化学铜(Chemical Copper)又称为无电铜(Electroless Copper),是利用槽液之“自我催化”(Self-Autocatalytic)方式,大量沉积在有氢气包围的“钯金属”活化的非导体表面,对不能导电的孔壁基材表面进行“金属化”制程,使后来的电镀铜层能顺利的增厚孔壁,完成导通互连的任务。

化学铜在业界使用已达50年以上,也是目前可靠度最好最容易操作的“金属化”制程。

可惜由于配方中含有甲醛,会在操作中不断被吹散到空气中,有致癌的可能性,对人身安全造成威胁。

再加上还有大量的钳合剂(Chelator,系为防止强碱溶液中铜离子沉积而添加)存在,对废水处理也造成很大的干扰。

在工安与环保的压力下各种“直接电镀”制程纷纷出笼,大有取代化学铜的态势。

化学铜室温作业配方中的主剂有硫酸铜、氢氧化钠、甲醛以及钳合与错合盐类等五项。

此外尚有多种少量的其他添加剂,使化铜镀层变得更为实用。

1975-1985年代业界计曾盛行一种高温(45℃)操作的“厚化铜”,厚度从60μin到120μin视作业时间而定,比传统化铜层的20μin要厚得很多(因而有时也称为薄化铜Thin Build),因此可节省一次铜流程,使在厂房、设备、管理、流程缩短等方面都十分有利,但因总体成本比一次铜之做法要贵,且槽液管理不易,品质也不稳定,故而今年来已渐从台湾业界绝迹了。

IPC-6012在3.2.6.1节中对化学铜层的厚度并无具体要求,只要能完成导电即可。

业界曾盛行一种“背光法”检查化学铜层的覆盖性(Coverage),似乎并不具太大的使用性。

因即使使孔壁未全盖满,但仍可被后来增厚的电镀栋所填充连平。

与所谓“小时了了大未必佳”说法的未必正确,其道理如出一辙。

不过背光法对各种直接电路后,再刻意镀上少许电镀铜才检查其覆盖性时,则甚具参考价值。

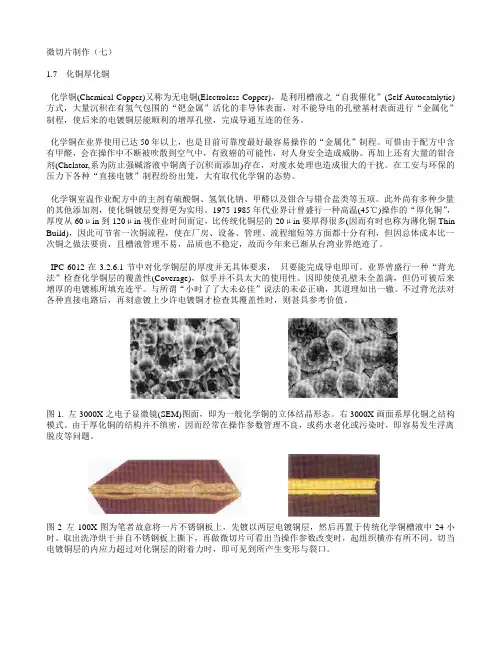

图1. 左3000X之电子显微镜(SEM)图面,即为一般化学铜的立体结晶形态。

超薄切片技术的步骤超薄切片技术是一种用于生物样本制备的重要技术,它可以将组织或细胞切成非常薄的切片,以便进行显微镜观察和分析。

本文将介绍超薄切片技术的步骤。

一、样品制备首先需要选择合适的样品进行制备。

通常情况下,选择新鲜组织或固定后的组织作为样品,也可以使用培养好的细胞。

对于组织样品,需要将其固定在4%的聚乙烯醇中进行固定处理,以保持其形态和结构不变。

对于细胞样品,则需要用PBS缓冲液洗涤并离心收集。

二、包埋处理包埋是超薄切片技术中非常重要的步骤。

首先需要将固定后的组织或收集好的细胞用70%乙醇进行去水处理。

然后使用甲苯或氨基甲酸乙酯等有机溶剂进行透明化处理,使得样品变得透明。

接着使用聚苯乙烯树脂等材料进行包埋处理,使得样品被完全嵌入到树脂中。

最后将树脂进行固化处理,使得样品被牢固地固定在树脂中。

三、切片处理切片是超薄切片技术中最核心的步骤。

首先需要使用超微型切片机进行样品的切割处理。

在切割过程中,需要使用钻石或玻璃刀片等材料进行切割,以保证样品被完全切成非常薄的切片。

接着将切好的样品放入冷却盘中,并用冷却盘冷却10-20分钟,使得样品变得更加坚硬和易于操作。

最后使用显微镜或电镜等设备对样品进行观察和分析。

四、染色处理染色是超薄切片技术中常用的一种方法,它可以使得样品更加清晰明了地显示出来。

通常情况下,可以采用吉姆萨染色、银染色、荧光染色等多种方法进行染色处理。

在染色过程中,需要注意不要过度染色以避免影响观察结果。

五、结果分析最后需要对观察到的结果进行分析和解读。

通过对超薄切片图像的观察和分析,可以了解样品的结构、形态、组成等信息,从而为后续的研究提供重要的参考。

总结:超薄切片技术是一种非常重要的生物样品制备技术。

它可以将组织或细胞切成非常薄的切片,以便进行显微镜观察和分析。

超薄切片技术包括样品制备、包埋处理、切片处理、染色处理和结果分析等多个步骤。

在实际操作中需要注意各个步骤的细节,以保证制备出高质量的样品。

最新资料,word文档,可以自由编辑!!精品文档下载【本页是封面,下载后可以删除!】QA工程师技能评估考试试卷姓名:工号:得分:一、填空题(每空1分,共62分)1、微切片的制作过程2、图电线镀锡的主要目的是(抗蚀刻)。

3、蚀刻能力主要通过蚀刻因子来测量,蚀刻因子是指(线路铜)厚度同(线两边侧蚀)平均值的比值,蚀刻因子越(高)说明蚀刻能力越好。

4、热冲击条件是在( 288 )度锡炉中保持( 10 )秒并循环( 3 )次。

5、内层线路使用的菲林为(负)片菲林,外层线路使用菲林为(正)片菲林。

6、百倍镜读数:一小格为(0.4 )MIL,测量某一线宽为12小格,线宽为( 4.8 )MIL7、实验室锡炉中的锡铅比率为(63/37 )。

8、正常生产板长方向为(纬)向,短方向为(径)向。

9、影响孔粗的主要因素有(钻嘴寿命)(翻磨次数)(落速)(转速)。

10、NPTH孔上金是沉金板的缺陷之一,造成问题的原因是NPTH孔壁上残留有(沉铜)工序的(钯)此种残留物在沉金镍缸被催化还原而造成孔壁上金,我们可以使用过(整孔)流程去除此种残留而改善此问题。

11、(背光)是检测沉铜工序品质的重要方法,本厂的检测频率为(2小时)/次。

12、层间对位情况可以通过过X-RAY检测做在内层的(同心圆)来判定。

13、内层线路的缺口、开路主要是(垃圾)造成,短路残铜主要是(菲林擦花)(膜碎)造成。

14、沉铜前过磨板机主要是为了去除(孔边毛刺),内外线、阻焊工序前过磨板机主要是为了去除(铜面污染物)并对铜面进行(粗化)以保证干膜或阻焊同铜面的(结合力)。

15、TG是指(玻璃转化温度),TG越(高)相对材料越脆,在二钻或外形生产时容易出现(爆板)。

16、需要温湿度控制的主要工序有(钻孔)(内外线)(阻焊)(电测),有洁净度控制的工序有(预排)(内外线)(阻焊)。

17、阻焊预烤主要目的是让阻焊初步固化而方便(对位),预烤参数为(75 )度*(45 )分钟。

电路板微切片制作的三类方法1.概述品质的好坏,问题的发生与解决,制程改进的情况,在在都需要微切片(croseconing)做为观察研究与判断的根据,微切片做的好不好,真不真与讨论研判的正确与否大有关系在焉。

一般生产线为品质监视(monitoring)或出货时品管为求品质的保证等所做的多量切片,因系在匆忙及经验不足情况下所赶出的,故至多只能看到真相的六、七成而已,有的在缺乏指导及比较情况下,甚至连一半的实情都看不到,在一片模糊及含混的影像下,能看出什么来?这样的切片有什么意义?若只是为了应付公事当然不在话下,若的确想要做好品质及彻底找出问题解决问题,则必须仔细做切、磨、抛及咬等功夫才会有清晰可看的微切片,不致造成误判。

2.分类板的解剖式破坏性切片法大体上可分为三类:(1)一般切片(正式名称为微切片)可对区及板面其它区域灌满封胶后做了垂直切片(Vercal Secon),也可对通孔做水平切片(Horizontal Secon)是一般常见的做法。

(2)切孔是小心用钻石锯片将一排通孔自正中央切成两半,或用砂纸将一排通孔磨去一半,将切半不封胶的通孔置于20x-40x的立体显微镜(或称实体显微镜)下观察半个的全部情况。

此时若也将通孔的后背再磨的很薄时,则底材将呈透明状,可进行背光法(Back light)检查孔铜层敷盖的情形。

(3)斜切片(45°或30°)可对面区或通孔区做层次间45°的斜切,然后以实体显微镜观察45°切面上导体间的情形。

3.制作技巧除第二类切孔法是用以观察半个孔壁的原状表面情况外,其余第一及第三类都需最后的仔细抛光,才能看到各种真实的情况,此点为切片的成败关键,此点至为重要不可掉以轻心。

以下为制作过程的重点。

3.1取样:以特殊的切模自板上任何处取样或用剪床剪样,注意不可太逼近孔边,以防造成通孔受拉力而变形,也应注意取样的方法,最好先切剪下来,再用钻石锯片切下所要的切样,减少应力的后患。