第四节 微生物传染病的传播和预防(一轮)

- 格式:ppt

- 大小:3.35 MB

- 文档页数:45

微生物传播防范与控制知识微生物是一类极小且无法以肉眼直接观察到的生物体,常见的微生物有细菌、病毒、真菌等。

它们存在于我们的日常生活中的各个角落,有的对我们的健康有益,有的会引发各种疾病。

在繁忙的现代社会中,了解微生物传播的方式以及如何防范和控制成为了至关重要的知识。

首先,了解微生物传播的方式是预防和控制的基石。

微生物的传播途径非常多样,如空气传播、水源传播、食物传播、接触传播等。

空气传播是指微生物通过空气中的飞沫、粉尘等传播到他人身体,如常见的流感病毒就是通过空气传播的。

水源传播则是指微生物通过饮用水、食物加工过程中的水等途径进入人体,常见的病原菌如大肠杆菌就是通过水源传播引发食物中毒。

食物传播主要是指微生物通过食物中的人畜排泄物等经过污染后进入人体,导致疾病的发生。

接触传播是指微生物通过直接接触感染源或被感染物体传播,如手部的接触传播就是常见的途径之一,因此保持手卫生非常重要。

其次,防范微生物传播要从源头做起。

在公共场所,如医院、学校、办公场所等都应加强清洁和卫生管理,确保环境的清洁与消毒。

定期对公共场所进行清洁、消毒和通风,尤其是经常接触人员较多的地方,如厕所、电梯按钮等,以减少微生物的传播机会。

在家庭中,保持家居环境的整洁和通风也是非常重要的,特别是经常接触的物体,如手机、电视遥控器等,要适时进行清洁消毒,以防止细菌和病毒滋生。

此外,个人卫生习惯的养成对于防范微生物传播也非常重要。

保持良好的手卫生习惯是有效预防微生物传播的基础,特别是在接触到可能受到污染的物体之后,如使用厕所后、接触垃圾后、打喷嚏或咳嗽后等。

正确使用肥皂和清水洗手,并彻底搓洗双手至少20秒,再用流水冲洗干净,以确保彻底清除细菌和病毒。

另外,养成良好的咳嗽和打喷嚏礼仪也能降低微生物传播的风险,使用纸巾或肘部遮挡口鼻,以避免直接接触细菌和病毒传播到他人身上。

总的来说,了解微生物传播的方式,并采取正确的预防和控制措施,对保护个人和公众的健康至关重要。

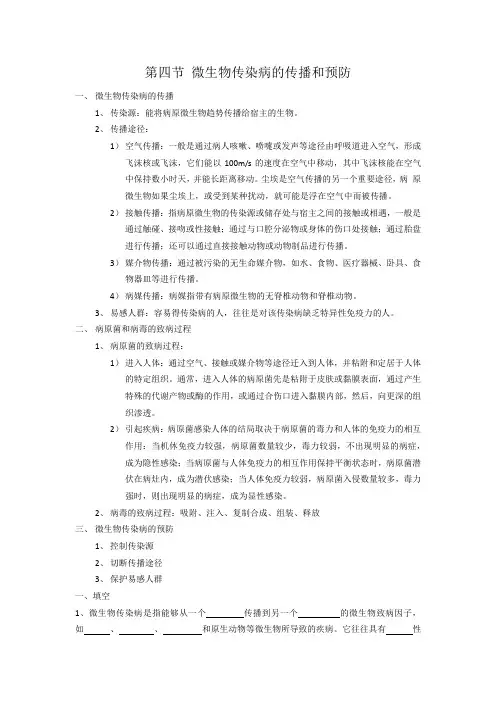

第四节微生物传染病的传播和预防一、微生物传染病的传播1、传染源:能将病原微生物趋势传播给宿主的生物。

2、传播途径:1)空气传播:一般是通过病人咳嗽、喷嚏或发声等途径由呼吸道进入空气,形成飞沫核或飞沫,它们能以100m/s的速度在空气中移动,其中飞沫核能在空气中保持数小时天,并能长距离移动。

尘埃是空气传播的另一个重要途径,病原微生物如果尘埃上,或受到某种扰动,就可能是浮在空气中而被传播。

2)接触传播:指病原微生物的传染源或储存处与宿主之间的接触或相遇,一般是通过触碰、接吻或性接触;通过与口腔分泌物或身体的伤口处接触;通过胎盘进行传播;还可以通过直接接触动物或动物制品进行传播。

3)媒介物传播:通过被污染的无生命媒介物,如水、食物、医疗器械、卧具、食物器皿等进行传播。

4)病媒传播:病媒指带有病原微生物的无脊椎动物和脊椎动物。

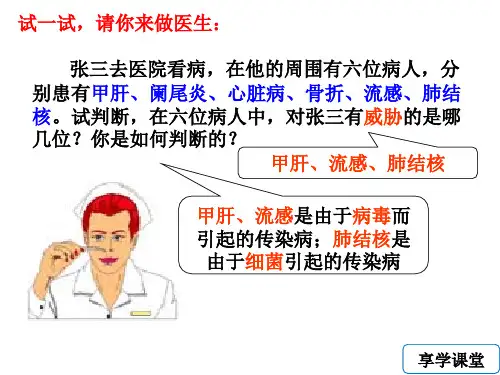

3、易感人群:容易得传染病的人,往往是对该传染病缺乏特异性免疫力的人。

二、病原菌和病毒的致病过程1、病原菌的致病过程:1)进入人体:通过空气、接触或媒介物等途径迁入到人体,并粘附和定居于人体的特定组织。

通常,进入人体的病原菌先是粘附于皮肤或黏膜表面,通过产生特殊的代谢产物或酶的作用,或通过合伤口进入黏膜内部,然后,向更深的组织渗透。

2)引起疾病:病原菌感染人体的结局取决于病原菌的毒力和人体的免疫力的相互作用:当机休免疫力较强,病原菌数量较少,毒力较弱,不出现明显的病症,成为隐性感染;当病原菌与人体免疫力的相互作用保持平衡状态时,病原菌潜伏在病灶内,成为潜伏感染;当人体免疫力较弱,病原菌入侵数量较多,毒力强时,则出现明显的病症,成为显性感染。

2、病毒的致病过程:吸附、注入、复制合成、组装、释放三、微生物传染病的预防1、控制传染源2、切断传播途径3、保护易感人群一、填空1、微生物传染病是指能够从一个传播到另一个的微生物致病因子,如、、和原生动物等微生物所导致的疾病。

它往往具有性和性两个特征,涉及人数多,影响范围大,往往严重危害人们的生命健康,影响社会工作和生活秩序。

第四节微生物传染病的传播和预防一、微生物传染病的传播1、传染源:能将病原微生物趋势传播给宿主的生物。

2、传播途径:1)空气传播:一般是通过病人咳嗽、喷嚏或发声等途径由呼吸道进入空气,形成飞沫核或飞沫,它们能以100m/s的速度在空气中移动,其中飞沫核能在空气中保持数小时天,并能长距离移动。

尘埃是空气传播的另一个重要途径,病原微生物如果尘埃上,或受到某种扰动,就可能是浮在空气中而被传播。

2)接触传播:指病原微生物的传染源或储存处与宿主之间的接触或相遇,一般是通过触碰、接吻或性接触;通过与口腔分泌物或身体的伤口处接触;通过胎盘进行传播;还可以通过直接接触动物或动物制品进行传播。

3)媒介物传播:通过被污染的无生命媒介物,如水、食物、医疗器械、卧具、食物器皿等进行传播。

4)病媒传播:病媒指带有病原微生物的无脊椎动物和脊椎动物。

3、易感人群:容易得传染病的人,往往是对该传染病缺乏特异性免疫力的人。

二、病原菌和病毒的致病过程1、病原菌的致病过程:1)进入人体:通过空气、接触或媒介物等途径迁入到人体,并粘附和定居于人体的特定组织。

通常,进入人体的病原菌先是粘附于皮肤或黏膜表面,通过产生特殊的代谢产物或酶的作用,或通过合伤口进入黏膜内部,然后,向更深的组织渗透。

2)引起疾病:病原菌感染人体的结局取决于病原菌的毒力和人体的免疫力的相互作用:当机休免疫力较强,病原菌数量较少,毒力较弱,不出现明显的病症,成为隐性感染;当病原菌与人体免疫力的相互作用保持平衡状态时,病原菌潜伏在病灶内,成为潜伏感染;当人体免疫力较弱,病原菌入侵数量较多,毒力强时,则出现明显的病症,成为显性感染。

2、病毒的致病过程:吸附、注入、复制合成、组装、释放三、微生物传染病的预防1、控制传染源2、切断传播途径3、保护易感人群一、填空1、微生物传染病是指能够从一个传播到另一个的微生物致病因子,如、、和原生动物等微生物所导致的疾病。

它往往具有性和性两个特征,涉及人数多,影响范围大,往往严重危害人们的生命健康,影响社会工作和生活秩序。

第四节微生物传染病的传播与预防一、微生物传染病的传播1、传染源:能将病原微生物趋势传播给宿主的生物。

2、传播途径:1)空气传播:一般就是通过病人咳嗽、喷嚏或发声等途径由呼吸道进入空气,形成飞沫核或飞沫,它们能以100m/s的速度在空气中移动,其中飞沫核能在空气中保持数小时天,并能长距离移动。

尘埃就是空气传播的另一个重要途径,病原微生物如果尘埃上,或受到某种扰动,就可能就是浮在空气中而被传播。

2)接触传播:指病原微生物的传染源或储存处与宿主之间的接触或相遇,一般就是通过触碰、接吻或性接触;通过与口腔分泌物或身体的伤口处接触;通过胎盘进行传播;还可以通过直接接触动物或动物制品进行传播。

3)媒介物传播:通过被污染的无生命媒介物,如水、食物、医疗器械、卧具、食物器皿等进行传播。

4)病媒传播:病媒指带有病原微生物的无脊椎动物与脊椎动物。

3、易感人群:容易得传染病的人,往往就是对该传染病缺乏特异性免疫力的人。

二、病原菌与病毒的致病过程1、病原菌的致病过程:1)进入人体:通过空气、接触或媒介物等途径迁入到人体,并粘附与定居于人体的特定组织。

通常,进入人体的病原菌先就是粘附于皮肤或黏膜表面,通过产生特殊的代谢产物或酶的作用,或通过合伤口进入黏膜内部,然后,向更深的组织渗透。

2)引起疾病:病原菌感染人体的结局取决于病原菌的毒力与人体的免疫力的相互作用:当机休免疫力较强,病原菌数量较少,毒力较弱,不出现明显的病症,成为隐性感染;当病原菌与人体免疫力的相互作用保持平衡状态时,病原菌潜伏在病灶内,成为潜伏感染;当人体免疫力较弱,病原菌入侵数量较多,毒力强时,则出现明显的病症,成为显性感染。

2、病毒的致病过程:吸附、注入、复制合成、组装、释放三、微生物传染病的预防1、控制传染源2、切断传播途径3、保护易感人群一、填空1、微生物传染病就是指能够从一个传播到另一个的微生物致病因子,如、、与原生动物等微生物所导致的疾病。

它往往具有性与性两个特征,涉及人数多,影响范围大,往往严重危害人们的生命健康,影响社会工作与生活秩序。

初中一年级生物微生物的传播和防控微生物是一类极小的生物体,可以在空气、水、土壤以及人体内等环境中广泛存在。

有些微生物对人类和其他生物有益,但也有一些微生物会引起疾病传播。

在初中一年级生物学教学中,了解微生物的传播和防控对于培养学生的健康意识和科学素养非常重要。

1. 微生物的传播途径微生物可以通过多种途径进行传播,主要包括空气传播、食物传播、水传播和接触传播。

1.1 空气传播某些微生物可以通过空气中的飞沫或尘埃进行传播。

例如,流感病毒可以通过患者咳嗽、打喷嚏时释放的飞沫悬浮在空气中,被他人吸入后感染。

因此,保持室内空气流通,切忌在人群密集的场所久留,是避免空气传播微生物的有效措施之一。

1.2 食物传播部分微生物可以通过食物和饮水进行传播。

未经处理的生肉、蔬菜水果和水源可能携带病原菌,如果没有经过充分的烹饪和清洁处理,会导致食物中的微生物进入人体从而引发疾病。

因此,饮食要健康,选择安全的食品,并加强食品的储存、加工和烹饪卫生是预防食物传播的重要措施。

1.3 水传播水是微生物传播的重要介质。

一些致病的细菌和寄生虫可以通过水进入人体,引发水传播疾病。

为了预防水传播微生物,我们应该确保饮用水的安全,不饮用未经过过滤或消毒的生水,保持水源的卫生和净化是非常重要的。

1.4 接触传播接触传播是指通过人际接触、皮肤接触或者间接接触传播微生物引发感染。

例如,手部没有进行适当的洗手,在接触到携带病原微生物的物体后,容易导致疾病传播。

因此,保持手的清洁卫生,养成勤洗手的好习惯,可以有效防止接触传播。

2. 微生物传播的防控措施为了减少微生物传播和防控疾病的发生,我们可以采取以下几项措施:2.1 改善卫生习惯养成良好的卫生习惯是预防微生物传播的基本措施。

要注意勤洗手,特别是接触到潜在污染源后、进食前以及每次使用卫生间后。

洗手时要用肥皂,并充分揉搓双手,包括手指、指甲和手腕,持续20秒以上再冲洗干净。

2.2 室内通风保持室内空气的流通是防止空气传播微生物的重要措施之一。