正确的患者身份识别方式

- 格式:docx

- 大小:39.40 KB

- 文档页数:2

患者身份识别方法与核对程序一、新入院患者身份识别(一)方法与核对程序1、患者持住院证及相关手续入科;2、确认患者身份:1)能有效沟通得患者:接诊护士查瞧住院证信息,与患者反向核对其姓名、出生日期、住院号等相关信息(至少同时使用两种以上识别方式),确认患者身份。

2)不能有效沟通得患者:接诊护士查瞧住院证,与患者陪同人员反核患者姓名、出生日期等相关信息,必要时查瞧有效身份证件,协助确认患者身份。

3、准确、完整填写腕带信息,双人核对无误后佩戴,佩戴时应与患者或家属确认患者身份。

无名氏患者,护士根据绿色通道虚拟卡填写腕带信息(无名氏、绿色通道编号、性别)。

4、腕带字迹不清楚或转科、转床等情况时,应及时更新腕带信息,同病历信息相符,与另一名护士双人核对无误后方可佩戴。

(二)流程图新入院患者身份识别流程二、标本采集、给药、输血或血制品、发放特殊饮食、诊疗活动过程中患者身份识别(一)方法与核对程序1、护理人员在标本采集、给药、输血或血制品、发放特殊饮食、诊疗活动之前,必须认真核对与识别患者身份,严格执行“查对制度”,确保对正确得患者实施正确得操作。

2、检查、治疗、护理操作前,根据患者得沟通能力,正确实施反向核查: 1)能有效沟通得患者:反向询问患者姓名,由患者自行说出自己姓名,同时,护士认真核对标本瓶、药品、血制品、食物等标签上或处置单上患者姓名,确保准确无误。

2)不能有效沟通得患者:对新生儿、意识不清、语言交流障碍等原因无法向医务人员陈述自己姓名得患者,由患者陪同人员陈述患者姓名,如无陪同人员则以腕带识别患者身份。

3、将标签上或处置单上患者得信息与患者腕带信息进行核对,至少同时采用两种以上得识别方式核对,确保信息准确,如核对患者姓名、出生日期或住院号。

严禁以患者得床号或房间号作为识别方式,亦不得采用条码扫描等信息识别技术作为唯一识别方法。

4、核对无误后,正确实施标本采集、给药、输血或血制品、发放特殊饮食、诊疗活动,操作中严格执行查对制度与消毒隔离制度。

各项诊疗活动的患者身份核对方法及流程核实医嘱→核实患者信息→评估患者→用物准备→患者及环境准备→核对医嘱及患者身份→核对腕带(输血时需双人查对)(操作前查对)→诊疗操作中查对→再次核对医嘱及患者(操作中查对)→健康教育。

正确的患者身份识别方式(1)2种以上方式(住院号+姓名),形式:腕带+询问。

(2)无法询问者:腕带+床头卡,家属或知晓者陈述患者的身份。

(3)禁止仅以房间或床号作为识别的唯一依据。

Q114问:患者转科时的身份识别流程如何?(适用于病房转入科室)答:转出科室核对患者身份(腕带+询问:床号姓名)→填“转科交接单”转出部分→转运人员(必要时有医护人员)与转出科室护士一起核对患者信息→转运患者→与转入病房护士双方进行身份核对→交接病情、资料、注意事项→转入科室护士填写“转科交接单”转入部分。

患者转入手术室时身份识别流程:(适用于急诊、病房转入手术室环节)转运人员凭手术排程单/手术通知单接患者→转出科室护士核对患者身份(腕带+询问:床号姓名)→填《手术患者前护理评估及交接记录单》“术前评估及转科记录”部分→转运人员(必要时有医护人员)与转出科室护士一起核对患者信息及带入手术室物品/药品→进行相关物品/药品交接→转运患者→手术室护士安全稳妥固定患者→转运人员与手术室护士双方进行身份核对(腕带、姓名)→交接病情、资料、注意事项→手术室护士确认签字。

患者转出手术室身份识别流程:(适用于手术室转入病房环节)手术室护士填写《手术患者术前护理评估及交接记录单》“手术室转入病房记录”部分→转运人员(麻醉师、必要时有医护人员)与手术室护士一起核对患者信息→核对带出手术室物品/药品→转运患者→病房护士进行身份核对(腕带、姓名)→交接病情、注意事项及带出手术室物品/药品→确认签字。

对无法进行身份确认的无名患者如何让进行身份识别:(1)身份不明患者以“无名氏n”表示。

(2)正确及时有效表示腕带。

(3)两种以上的方式核对信息:(腕带+床头卡;住院号+姓名)。

患者身份确认方法和重点患者的交接流程1.住院病人身份确认方法:1.1住院患者使用“腕带”作为患者身份识别标识,由二人核对后佩戴手腕带,建立床头卡,登记清楚床号、姓名、年龄等信息。

1.2患者身份识别方法有床头卡核对、双向式核对(开放式询问核对)、手腕带核对、病历牌(卡)核对、注射座位单核对等。

在标本采集、给药、输血或血制品、发放特殊饮食等各类诊疗活动前,必须严格执行查对制度,应至少同时使用两种患者识别方法,禁止仅以房间或床号作为识别的唯一依据。

在任何介入治疗或有创诊疗活动、标本采集、给药、输血或血制品、发放特殊饮食等各类诊疗活动前,让患者或其家属陈述患者姓名。

1.3佩戴腕带时要求患者口头证实自己的姓名,对无法沟通的患者,应请家属证实患者姓名。

1.4腕带上应注有患者病历号、姓名、性别、年龄、病区等内容。

1.5在对患者实施任何检查、操作或转运患者前均应核对腕带,确认患者身份。

1.6手腕带有损坏、遗失或病人转科时及时更换新的手腕带。

1.7鼓励患者主动参与身份识别工作,配合医务人员进行信息核对。

2.手术病人身份确认方法:2.1手术病人必须佩戴手术用腕带,腕带应填写清楚,二人核对。

2.2手术病人经由病房护士查对后送手术室,手术室护士依据《手术通知单》、《患者转运交接登记表》交接病人,查对病人病历:病人姓名、性别、年龄、病区、床号、住院号、诊断、手术名称、手术部位及标记、化验单、药物、药物过敏试验结果、医学影像资料、贵重物品。

2.3手术室护士与病房护士查对手术病人,还必须与清醒的患者交谈查对,进行“病人姓名、性别、年龄、手术名称、手术部位”确认。

2.4麻醉之前:手术医生与麻醉师、巡回护士还必须共同与清醒的患者交谈查对进行“病人姓名、性别、年龄、手术名称、手术部位”再次的确认。

所有手术病人都应使用“腕带”,通过“腕带”进行查对。

2.5手术者切皮前:由手术室巡回护士提请实行手术“暂停”程序,由手术者、麻醉师、巡回护士、按照手术安全核查内容进行核对,核对内容:病人姓名、性别、年龄、病区、床号、住院号、诊断、手术名称、手术部位及标记。

医院病人身份识别制度和程序患者身份识别制度一、住院患者必须建立床头卡。

二、对于治疗、护理不能配合医护人员进行有效核对的患者(如手术、昏迷、神志不清、危重、气管切开、气管插管及机械通气患者和无法正确语言表达且无家属陪伴的住院患者等),必须使用腕带,作为患者身份识别信息的载体。

三、患者身份识别方法有床头卡核对、双向式核对(开放式询问核对)、腕带核对、病历牌(卡)核对等。

在标本采集、给药或输血等各类诊疗活动前,必须严格执行查对制度,并至少同时使用____种患者身份识别方法(禁止仅以房间或床号作为识别依据)。

四、转送、接收患者,必须认真识别患者身份。

五、转床、转科时,必须及时更新腕带信息,并做到二人核对,确保患者身份识别信息与腕带信息一致。

六、完善并落实护理各关键流程(急诊、病房、手术室)的患者识别措施、交接程序与记录。

七、填入腕带的识别信息必须经两名医务人员核对后方可使用,若损坏需更新时,需要经两人重新核对。

八、腕带填写的信息字迹清晰规范,准确无误。

项目包括:病区、床号、姓名、性别、年龄、住院号等信息。

九、患者使用腕带舒适,松紧度适宜,皮肤完整无破损。

十、加强对患者腕带使用情况的检查,各科护理质量监控组每月进行督导并有记录。

住院患者身份识别腕带管理规定一、为提高医务人员对患者身份识别的准确性,营造一个安全的医疗环境,患者在住院期间需要佩戴身份识别腕带。

二、身份识别腕带信息包括患者姓名、住院号、性别、入院日期、科室等。

三、病房护士接待患者时,为患者佩戴腕带,一般戴于患者右手腕部。

四、医护人员充分告知患者佩戴腕带的重要性及注意事项,保证腕带的完好。

五、一人一带唯一对应,是保障正确识别患者身份最重要的条件。

六、若遇到患者身份腕带丢失、严重损坏等情况,责任护士应第一时间更换腕带。

七、患者出院时,责任护士为患者安全剪断腕带,按照医疗垃圾处理。

患者身份识别流程急诊、病房、ICU之间识别程序一、急诊科护士做好交接前准备工作:为病人佩戴腕带,上面准确填写病人的相关信息;在《转科病人交接护理记录单》上,准确填写病人的个人信息、诊断、相关交接内容,并与病历进行核对,确保相关信息准确无误。

两种不同以上身份识别方法

为了杜绝因患者身份识别错误造成医疗、护理不良事件,确保医疗安全,特实施两种不同以上身份识别法。

一、凡门诊、急诊、住院患者进行各种标本采集、给药、输血或血制品、发放特殊饮食等各种诊疗活动前必须严格执行查对制度,至少使用姓名、年龄、床号等两项身份识别方式核对患者身份,准确无误后方可从事诊疗活动。

二、禁止以房间号或床号作为识别的唯一依据。

三、门诊患者使用姓名、年龄(性别)两项核对患者的身份。

四、住院患者身份识别方法。

1、除特殊患者外所有住院患者均必须使用住院号+姓名两种以上身份识别。

实行双向核对,病区医护人员除核对床尾卡与住院号外还必须与患者或家属进行有效沟通作为对患者身份的最后确认。

询问患者姓名时,须由患者说出自己的姓名(你叫什么名字?)不能直呼患者的姓名;

3、特殊患者如新生儿、意识不清、语言交流障碍等原因不能回答等特殊患者,使用腕带+患者家属回答姓名作为患者身份识别。

4、作各种辅助检查及治疗时,使用住院号+患者姓名。

如新生儿、意识不清、语言交流障碍等原因不能回答等特殊患者,使用腕带+患者家属回答姓名作为患者身份识别。

患者身份识别制度患者身份识别是诊疗活动的重要步骤,是确保各项检查、治疗安全、准确执行的基础。

为提高医务人员对患者身份识别的准确性,确保各项检查、治疗的安全性,提高医疗质量和服务水平,保障患者的人身安全,减少医疗隐患,特制定本制度.一、患者身份识别的内容、方式患者身份识别贯穿于患者入院到出院的整个过程,其内容包括患者的姓名、性别、年龄/出生年月、病区、床号、住院号等。

患者身份识别的方式主要包括:与患者与家属沟通,获取准确的信息;查阅患者的病历资料,两名以上的医务人员共同确认;腕带识别等。

二、患者身份识别的程序(一)入院时的患者身份识别1、患者住院实行实名制,入院登记处应认真核对患者的有效身份证件(身份证、户口簿、医保卡及其他有效证件等),确认患者的个人信息真实有效后,填写并打印住院患者病案首页的基本信息(包括姓名、性别、年龄/出生年月、病区、住院号等).若患者处于神志不清、无亲友陪伴、危重抢救等特殊情况下,暂不能出示有效身份证明,患者或家属必须如实提供其基本资料,以利于入院登记处的信息填写和患者进入病区的身份核对。

2、患者进入病区后,护理人员应先对患者进行全面评估,根据患者的语言、行为能力,采取恰当的方式,准确获取患者身份信息。

同时将患者的有效身份证明与病案首页进行核对,内容无误后规范地书写腕带。

腕带内容包括患者姓名、性别、年龄、病区一病床、住院号、过敏药物等.孕产妇入院时,除核对有效身份证明外,还应核对孕产妇的准生证。

3、将患者安置到病床后,护士应向患者及家属解释佩戴腕带的目的和意义,取得患者及家属的配合。

再次与患者及家属核对腕带内容,确认无误后佩戴于患者手腕,若双手手腕均不适宜佩戴时,可改在脚跺部佩戴.4、急诊进入抢救室的患者,若神志清楚或有家属、亲友陪伴,则应在抢救生命的同时,确认患者的身份,并为患者佩戴腕带,内容包括患者姓名、性别、年龄等;若其神志不清,且无家属或亲友陪伴,急诊抢救室的护士应立即为患者佩戴腕带,腕带内容包括临时编号、患者的性别、初步诊断等。

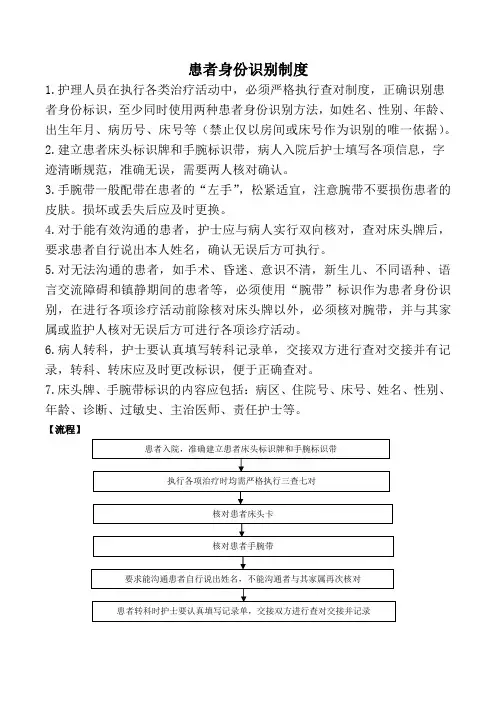

患者身份识别制度

1.护理人员在执行各类治疗活动中,必须严格执行查对制度,正确识别患者身份标识,至少同时使用两种患者身份识别方法,如姓名、性别、年龄、出生年月、病历号、床号等(禁止仅以房间或床号作为识别的唯一依据)。

2.建立患者床头标识牌和手腕标识带,病人入院后护士填写各项信息,字迹清晰规范,准确无误,需要两人核对确认。

3.手腕带一般配带在患者的“左手”,松紧适宜,注意腕带不要损伤患者的皮肤。

损坏或丢失后应及时更换。

4.对于能有效沟通的患者,护士应与病人实行双向核对,查对床头牌后,要求患者自行说出本人姓名,确认无误后方可执行。

5.对无法沟通的患者,如手术、昏迷、意识不清,新生儿、不同语种、语言交流障碍和镇静期间的患者等,必须使用“腕带”标识作为患者身份识别,在进行各项诊疗活动前除核对床头牌以外,必须核对腕带,并与其家属或监护人核对无误后方可进行各项诊疗活动。

6.病人转科,护士要认真填写转科记录单,交接双方进行查对交接并有记录,转科、转床应及时更改标识,便于正确查对。

7.床头牌、手腕带标识的内容应包括:病区、住院号、床号、姓名、性别、年龄、诊断、过敏史、主治医师、责任护士等。

【流程】

患者入院,准确建立患者床头标识牌和手腕标识带

执行各项治疗时均需严格执行三查七对

核对患者床头卡

核对患者手腕带

要求能沟通患者自行说出姓名,不能沟通者与其家属再次核对

患者转科时护士要认真填写记录单,交接双方进行查对交接并记录。

患者身份识别制度(一)住院患者必须建立床头卡,床头卡上注明患者的基本身份信息。

(二)患者身份识别方法有:床头卡核对、双向式核对、手腕带核对、病历牌核对、治疗单核对等。

在标本采集、给药或输血等各类诊疗活动前,须严格执行核对制度,并至少同时使用2种以上患者身份识别方法(禁止仅以房间或床号作为识别依据)。

(三)对能有效沟通的患者,实行双向核对,即除了核对床头卡以外,还必须要求患者自行说出本人姓名,确认无误后方可执行。

(四)对于不能配合医护人员进行有效核对的患者(手术、意识障碍、精神异常、危重、气管切开、气管插管、机械通气患者,新生儿、无法正确语言表达且无家属陪伴的患儿等)和成批救治的伤员(22人时)必须使用手腕带作为患者身份识别信息的载体。

(五)对无法确认身份的患者,使用腕带填写无名氏-编号、性别、急诊时间和诊断,如需住院加写科室、住院号和入院时间。

一旦确认患者姓名后,立即换上标有患者正确信息的腕带和床头卡,并在病历上完整准确记录患者信息。

(六)在实施各种诊疗活动前,实施者亲自与患者(或家属)沟通,作为最后确认的手段,以确保对正确的患者实施正确的操作。

(七)转送、接收患者时必须认真核查患者身份,严格交接并记录。

(八)转床、转科时,必须及时更新手腕带信息,并做到二人核对,确保患者身份识别信息与手腕带信息一致。

附:《关键流程患者身份识别及交接规定》一、急诊转接急诊患者---- 佩戴腕带---- 急诊护士携带门诊病历、入院证----- 相应科室护士----- 共同核对腕带、门诊病历、入院证,询问患者姓名、年龄,确认患者身份一一病情交接一一交接登记本双方签字二、病房转接转出科室核对患者身份(腕带+询问床号姓名)一一填写“转科交接记录”转出部分一一病房护士携带病历转运患者一一与转入病房护士双方进行身份核对一一交接病情、资料、注意事项一一转入科室护士填写“转科交接记录”转入部分。

患者身份识别的方法

患者身份识别的方法可以有以下几种:

1. 识别id:患者可以提供id,医务人员通过读取id上的信息验证患者的身份。

这种方法准确性较高,是常用的身份识别方法之一。

2. 人工识别:医务人员可以通过与患者交谈、观察其特征等方式判断患者的身份。

这种方法相对便捷,但准确性较低,容易受到主观因素的影响。

3. 识别社保卡:患者可以提供社保卡,医务人员通过读取社保卡上的信息验证患者的身份。

这种方法在一些地区较为常见,可以辅助患者身份的确认。

4. 医保卡识别:患者可以提供医保卡,医务人员通过读取医保卡上的信息验证患者的身份。

这种方法一般用于医院与医保部门联网的情况下,可以较为准确地识别患者身份。

5. 亲属确认:在一些特殊情况下,患者可能无法提供有效的id明,医务人员可以通过与患者的亲属进行电话联系、询问相关问题等方式确认患者的身份。

这种方法虽然不够可靠,但是在紧急情况下可以作为临时的身份确认手段。

需要注意的是,在进行患者身份识别时,应确保保护患者的个人隐私,遵守相关的法律法规和医疗机构的规定。

医院病人身份识别制度和程序病人在院期间应被正确识别身份,包括门、急诊病人和住院病人。

1、住院病人均应佩戴腕带作为身份识别标识。

2、腕带佩戴规范目的:(1)病人流动过程中能被正确识别(如加床、转床、手术、外出检查等);(2)有过敏史者有醒目标记,随时提醒,方便核对;(3)意识模糊或不清者能被正确识别;(4)确保母婴的唯一性,防止相互混淆;(5)医生查房时准确快速地确认病人、读取病人信息。

①手术病人(包括微创手术)、危重病人以及过敏性体质病人务必佩带腕带,作为病人识别标志。

②腕带填入的识别信息务必经两人核对后方可使用。

若有损坏,及时更新,同样需要经两人核对。

③按操作规范给病人佩带腕带,垫1-2指按紧搭扣,松紧适宜,防止扭曲、勒伤。

病人出院时去除腕带(在医院死亡病人需经家属确认尸体后才去除)④执行各项治疗、护理操作时均需核对腕带。

附:国际病人安全目标管理规程(一)目的保证医院相关运作流程和政策贴合国际病安全目标的要求,透过有效的监控措施,保证在实际工作中能够得到执行,以确保病人安全,减少意外事件的发生。

(二)标准1、正确识别病人:要使用至少两套病人识别码(1)当给病人用药、输血或输血制品、抽血标本或采集其他临床检验标本、给病人进行其他任何治疗或操作时,至少要有两套病人识别码。

(2)住院病人使用住院号(性别或年龄)和病人姓名作为病人的识别码,在病人入院时记录在腕带上;急诊抢救室的病人使用病人的姓名(对于身份不明的昏迷病人,由接诊的医护人员临时命名)和门诊号作为病人的标识码,在病人进行抢救室时记录在手腕带上;门诊病人使用病人姓名、就诊卡号作为病人的识别码,出生日期、住址、电话号码能够作为病人识别的补充信息,当使用识别码有困难时可选取这些补充信息,询问病人后再与这些信息进行核对。

患者身份识别制度。

在核对病人的识别码时,询问病人“请问你叫什么名字?“让病人回答,然后将病人的回答与手中信息进行核对。

(3)放射科、检验科等辅助科室允许使用流水号或住院号、姓名等其他贴合要求的号码作为病人标本的识别码,但科内务必统一,并在科室管理规程中书面写明政策。

识别患者身份的方法

识别患者身份的方法通常基于以下几种方式:

1. id或证件验证:医务人员可以要求患者提供有效的id或其他证件,以核实他们的身份信息。

2. 患者登记:医院或诊所通常会要求患者填写一份登记表,要求提供个人信息,包括姓名、出生日期、联系电话等,以确认患者身份。

3. 医疗卡:有些医院或诊所会为每个患者创建一张医疗卡,患者可以使用该卡来确认他们的身份。

4. 生物识别技术:一些医疗机构使用生物识别技术,如指纹、虹膜或面部识别,以确保患者身份的准确性。

5. 患者照片识别:部分医疗机构要求患者提供照片,以便医务人员在患者的就诊记录中进行识别。

总体而言,医务人员通常会采用以上或多种方法来识别患者身份,提供正确的医疗服务。

患者身份识别制度一、医务人员在采血、给药、输液、输血、手术及实施各种介入和有创诊疗前必须至少同时使用两种以上识别患者的方法。

常用标识有:姓名、出生日期、住院号、身份证号、诊断等,不得以床号作为识别标识。

二、二、建立“腕带”识别标示卡。

目前对手术、昏迷、神志不清、产科新生儿、入住重症病房及重危病人实施。

急诊科病人戴绿色腕带,手术病人戴粉色腕带,临床科室的昏迷病人、危重病人、产科新生儿戴红色腕带。

腕带佩戴部位皮肤完整,无擦伤、手部血运良好。

三、三、绝对卧床患者,应有标识在床头;隔离病人床头有黄色标志。

四、四、建立关键流程识别措施。

急诊与病房、与手术室、与ICU之间,手术室(麻醉)与病房、与ICU之间,产房与病房之间病人的转运有专人负责,并有具体交接记录文书。

住院重危患者到医技科室检查,由床位医生陪同,急诊科重危患者到医技科室检查,由急诊科护士陪同。

五、五、在实施手术、介入或其它有创高危诊疗的操作前,主要操作者及巡回护士应主动与患者(或家属)沟通,再次确认患者姓名、性别、出生日期、住院号、身份证号、家庭电话等作为识别和确认患者的手段,并将此过程在医疗文件中有所体现。

六、六、手术前患者的病历、影像资料、术中特殊用药、器材等,病区护士与麻醉师(或手术室护士)之间应有交接与验收,双方签字,不允许由患者(或家属)自带相关资料到手术室。

七、七、手术与各种有创高危操作在患者进入手术场所前,对涉及到“左右”、“水平面”、“手指或脚趾”的手术,手术或操作医师应在手术或操作部位作恰当的标示,例如在手术部位附近用蓝色标志笔标上“Yes”(Y),并主动邀请患者(或家属)参与认定,在术前小结(病程录)中有记录。

八、各种有创诊疗、手术当患者在手术台上准备接受手术前,要“暂停”确认。

手术医师、麻醉师及巡回护士应对患者的身份(两种标识)、手术部位、手术方式、关键性检查结果及各种签字手续履行等情况进行再一次核查,确认无误后各自应在相关医疗文件上签字,否则不得实施手术。

医院病人身份识别制度

1.病人在院期间应被正确识别身份,包括门、急诊病人和住院病人。

2.有过敏史者、手术病人、意识模糊或不清、危重病人、母婴必须佩戴腕带作为病人身份识别标志。

佩戴腕带时填入的识别信息必须经两人核对;若损坏更新,同样需要经两人核对。

3.病人流动过程中能被正确识别(如加床、转床、手术、外出检查)。

4.医技人员在给病人进行特殊检查、样本收集、特殊药物治疗使用腕带标识时,实行双核对。

5.护士在抽血、给药或输血时,必须严格执行三查七对制度,至少同时使用两种病人识别的方法,不得以床号作为识别的依据。

6.在手术病人转运交接中有识别病人身份的具体措施如:手术病人进手术室前,由病房护士与手术护士核对病人腕带标识,病人床号、姓名、性别、住院号、科别、血型;手术中、手术结束、手术病人回室时再次核对。

7.昏迷、神志不清、无自主能力的重症病人在诊疗活动中使用腕带作为各项诊疗操作前辨识病人的一种手段,并按要求做好登记记录。

患者身份识别制度

1、严格执行查对制度,准确识别患者身份。

2、所有的住院患者均佩带“腕带”作为身份的识别标识。

3、“腕带”的内容包括患者姓名、性别、年龄、病区、房床号、住院号、血型、过敏史等信息。

对无法进行患者身份确认的无名氏患者,在“腕带”上注明:姓名(无名+日期)、性别(注明男女)、年龄(不详)、住院号或门诊号、过敏史(不详)。

4、“腕带”填写的识别信息字迹清晰规范,准确无误,必须经二人核对正确后方可使用,若损坏需更新时同样需要经二人核对。

5、护士在标本采集、给药、输血或血制品、发放特殊饮食、诊疗活动时,至少同时使用两种患者身份识别方式,如姓名、年龄、病历号、床号等(禁止仅以房间或床号作为识别的唯一依据)。

6、对能有效沟通的患者,实行双向核对方法,即除了核对床头卡以外,还必须要求患者自行说出本人姓名,确认无误后方可执行。

7、对意识不清、语言交流障碍、镇静期间、新生儿、儿童,由患者陪同人员陈述患者姓名或使用“腕带”作为患者身份识别标识。

8、对无名患者以“腕带”及床号作为患者身份识别标识。

9、重症监护室、手术室、急诊抢救室、新生儿室、留观患者使用“腕带”作为患者身份识别标识。

10、急诊科与病房、手术室、ICU之间;手术室与病房、ICU之间以及产房与病房之间交接患者时,以“腕带”作为患者身份识别措施,并由交接双方科室人员共同核对,手术患者麻醉清醒后,病房护士再

次核对病人信息。

11、门诊、急诊患者,护士在进行各种操作前,必须患者自述姓名或家属陈述患者姓名,共同核对患者信息。

医院患者身份识别制度(一)住院患者身份识别制度1.核对患者入院资料与电脑录入信息,请患者或其近亲属确认患者姓名书写是否正确,腕带上标注信息(包括:科室、姓名、性别、年龄、住院号等),作为患者身份识别标识,患者住院期间必须佩戴腕带。

2.护士为患者进行标本采集、给药、输血或血制品、发放特殊饮食等各种操作、治疗、护理、检查及转运前,必须严格执行查对制度,认真核对患者身份,至少同时使用2种患者身份识别方法,如姓名、性别、年龄、住院号等,禁止仅以房间或床号作为识别唯一依据。

使用PDA扫描患者腕带的二维码,各种信息吻合后方可执行。

3.对无法有效沟通的患者,如手术、昏迷、神志不清、无自主能力的重症患者、新生儿及不同语种或语言交流障碍、镇静期间的患者必须按规定使用二维码腕带作为患者身份识别标识;进行各项诊疗操作前应认真核对床头卡,使用PDA扫描患者腕带二维码,准确识别患者的身份。

4.患者在进行检验、放射、CT、MRI、超声、放射治疗、高压氧等诊疗时,操作者需认真核对患者腕带上的信息,并让患者或其近亲属陈述患者姓名再次核对,以确保患者实施检查时的身份正确。

5.若腕带损坏时,应及时更换,并向患者做好宣教,以取得配合。

6.对传染病、药物过敏等特殊患者有床头识别标识,药物过敏者需佩戴淡红色腕带,注明过敏的药物名称,与身份识别蓝色腕带佩戴在同侧;手术患者佩戴深红色腕带,注明手术名称和麻醉方式,与身份识别蓝色腕带佩戴在同侧。

(二)门急诊患者身份识别制度1.门、急诊患者由患者或家属提供患者信息,患者或家属自己书写病历楣栏信息,以保证患者信息的准确性。

2.急诊留观患者应佩戴手腕带。

3.手腕带上清晰写明患者姓名、性别、年龄、就诊卡号等信息,字迹清晰、工整。

4.确定需手术或住院的患者,由接诊医师联系手术室和病房。

5.急诊专职导诊员和急诊护士核对患者信息,最少2种识别方法,核对患者姓名、性别、年龄,在转科交接本上签字。

6.再次双人核对治疗药物,带入病房或手术室。

正确的患者身份识别方

式

标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

各项诊疗活动的患者身份核对方法及流程

核实医嘱→核实患者信息→评估患者→用物准备→患者及环境准备→核对医嘱及患者身份→核对腕带(输血时需双人查对)(操作前查对)→诊疗操作中查对→再次核对医嘱及患者(操作中查对)→健康教育。

正确的患者身份识别方式

(1)2种以上方式(住院号+姓名),形式:腕带+询问。

(2)无法询问者:腕带+床头卡,家属或知晓者陈述患者的身份。

(3)禁止仅以房间或床号作为识别的唯一依据。

Q114问:患者转科时的身份识别流程如何?(适用于病房转入科室)

答:转出科室核对患者身份(腕带+询问:床号姓名)→填“转科交接单”转出部分→转运人员(必要时有医护人员)与转出科室护士一起核对患者信息→转运患者→与转入病房护士双方进行身份核对→交接病情、资料、注意事项→转入科室护士填写“转科交接单”转入部分。

患者转入手术室时身份识别流程:(适用于急诊、病房转入手术室环节)

转运人员凭手术排程单/手术通知单接患者→转出科室护士核对患者身份(腕带+询问:床号姓名)→填《手术患者前护理评估及交接记录单》“术前评估及转科记录”部分→转运人员(必要时有医护人员)与转出科室护士一起核对患者信息及带入手术室物品/药品→进行相关物品/药品交接→转运患者→手术室护士安全稳妥固定患者→转运人员与手术室护士双方进行身份核对(腕带、姓名)→交接病情、资料、注意事项→手术室护士确认签字。

患者转出手术室身份识别流程:(适用于手术室转入病房环节)

手术室护士填写《手术患者术前护理评估及交接记录单》“手术室转入病房记录”部分→转运人员(麻醉师、必要时有医护人员)与手术室护士一起核对患者信息→核对带出手术室物品/药品→转运患者→病房护士进行身份核对(腕带、姓名)→交接病情、注意事项及带出手术室物品/药品→确认签字。

对无法进行身份确认的无名患者如何让进行身份识别:

(1)身份不明患者以“无名氏n”表示。

(2)正确及时有效表示腕带。

(3)两种以上的方式核对信息:(腕带+床头卡;住院号+姓名)。

(4)确认身份后及时按规定修改。

对新生儿、意识不清、语言交流障碍患者如何进行身份识别:

(1)有家属在床旁的:腕带+询问,在场家属或知晓者陈述患者的身份(住院号+姓名)。

(2)无家属在床旁的:腕带+床头卡(住院号+姓名)。