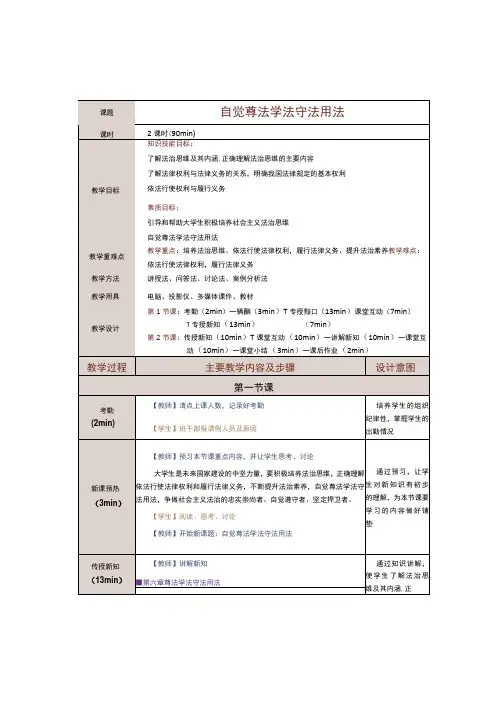

法律思维方式的含义与特征(课堂PPT)

- 格式:ppt

- 大小:676.50 KB

- 文档页数:1

第四节自觉尊法学法守法用法一、培养法治思维 法治思维是将法律作为判断是非和处理事务的准绳,它要求崇尚法治、尊重法律,善于运用法律手段协调关系和解决问题。

(详见教材)(一)法治思维及其内涵法治思维是!旨以法治价值和法治精神为导向,运用法律原则、法律规则、法律方法思考和处理问题的思维模式。

法治思维包含以下几层含义:第一,法治思维以法治价值和法治精神为指导,蕴含着公正、平等、民主、人权等法治理念,是一种正当性思维;第二,法治思维以法律原则和法律规则为依据来指导人们的社会行为,是一种规范性思维;第三,法治思维以法律手段与法律方法为依托分析问题、处理问题、解决纠纷,是一种逻辑思维;第四,法治思维是一种符合规律、尊重事实的科学思维。

(详见教材)法治思维是基于对法律的尊崇和对法治的信念判断是非、权衡利弊、解决问题的思维方式,其要义是把对法治的尊崇、对法律的敬畏转化成思维方式和行为方式,做到在法治之下想问题、做决策、办事情,坚持宪法法律至上,坚守法治底线。

(详见教材)(二)法治思维的主要内容法治思维的内涵丰富、外延宽广,一般来讲,法治思维主要包括法律至上、权力制约、公平正义、权利保障、正当程序等内容。

(详见教材)1 .法律至上法律至上是指在国家或社会的所有规范中,法律是地位最高、效力最广、强制力最大的规范。

法律至上具体表现为法律的普遍适用性、优先适用性和不可违抗性。

法律的普遍适用性,是指法律在本国主权范围内对所有人具有普遍的约束力。

任何人不论权力大小、职位高低,只要有违法犯罪行为,就要依法追究其法律责任。

(详见教材)2 .权力制约权力制约是指国家机关的权力必须受到法律的规制和约束。

只有依法对权力的配置和运行进行有效制约和监督,才能防止权力私用、权力滥用和权力腐败。

国家工作人员就职时应当按照法律规定公开进行宪法宣誓。

(详见教材)权力制约分为权力由法定、有权必有责、用权受监督、违法受追究4项要求。

(详见教材) 1E Λ确理解法治思维的主要内容:尊法学法守法用葭悬3.公平正义公平正义是指社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、公平分配和占有。

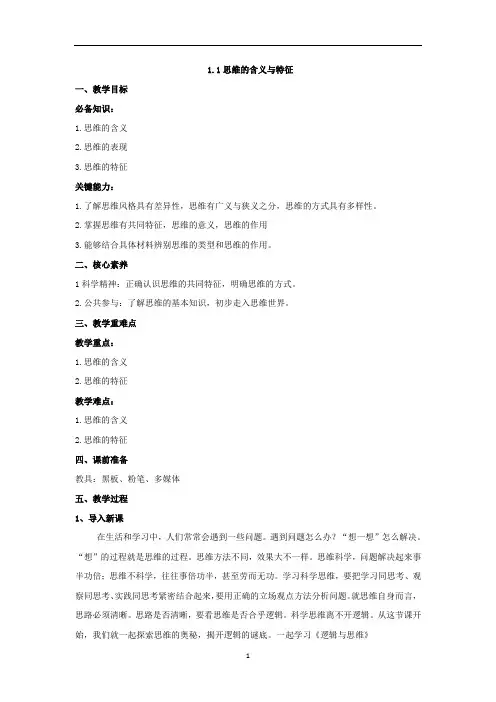

1.1思维的含义与特征一、教学目标必备知识:1.思维的含义2.思维的表现3.思维的特征关键能力:1.了解思维风格具有差异性,思维有广义与狭义之分,思维的方式具有多样性。

2.掌握思维有共同特征,思维的意义,思维的作用3.能够结合具体材料辨别思维的类型和思维的作用。

二、核心素养1科学精神:正确认识思维的共同特征,明确思维的方式。

2.公共参与:了解思维的基本知识,初步走入思维世界。

三、教学重难点教学重点:1.思维的含义2.思维的特征教学难点:1.思维的含义2.思维的特征四、课前准备教具:黑板、粉笔、多媒体五、教学过程1、导入新课在生活和学习中,人们常常会遇到一些问题。

遇到问题怎么办?“想一想”怎么解决。

“想”的过程就是思维的过程。

思维方法不同,效果大不一样。

思维科学,问题解决起来事半功倍;思维不科学,往往事倍功半,甚至劳而无功。

学习科学思维,要把学习同思考、观察同思考、实践同思考紧密结合起来,要用正确的立场观点方法分析问题。

就思维自身而言,思路必须清晰。

思路是否清晰,要看思维是否合乎逻辑。

科学思维离不开逻辑。

从这节课开始,我们就一起探索思维的奥秘,揭开逻辑的谜底。

一起学习《逻辑与思维》2.新课讲授(一)思维的含义说一说:你在图中看到了什么?想一想,为什么同样一幅图案会被解读出多种含义?试一试,你能否将解读到的不同含义的画面同时呈现出来。

学生:观察图片,回答问题点拨:(1)图3中既有少女的形象,也有老妪的形象。

(2)思维具有能动性。

思维受主观因素的制约,人们已有的经验和知识不同,对被观察的对象的加工会不同,因而形成的认识也会不同。

(3)不能,至多能够在两种图像之间进行切换,说明思维的加工是受客观条件制约的。

问题:论力气,人比不上野牛和大象;论奔跑,人比不上羚羊和斑马;论攀爬,人比不上猿猴和壁虎,那么为什么人可以成为万物之灵呢?学生:思考回答点拨:由于有思维参与其中的人类社会实践,人成了万物之灵。

思维,就像阳光、空气和食物一样,是我们不可或缺的。

法治思维是以法治价值和法治精神为导向,运用法律原则、法律规则、法律方法思考和处理问题的思维模式。

它要求将法律作为判断是非和处理事务的准绳,崇尚法治、尊重法律,并善于运用法律手段解决问题和推进工作。

从个体层面看,法治思维是一种理性的思维方式和办事原则。

它强调在处理问题时,应遵循法律规则和原则,以法律为准绳进行判断和决策。

这种思维方式要求人们在面对各种复杂情况时,能够保持冷静、客观、公正的态度,不受个人情感、利益等因素的影响。

从社会层面看,法治思维落实为一种有序的社会生活方式。

它表现为一整套有关权利、义务、权力、职责的制度性安排,为人们的社会生活提供了稳定、可靠的保障。

在法治社会中,每个人都应遵守法律,尊重他人的权利和自由,共同维护社会的和谐与稳定。

从国家层面看,法治思维体现为一种宏观的国家治理方略。

它要求国家在治理过程中,应遵循法律的原则和精神,保障人民的权利和利益,维护社会的公平和正义。

同时,法治思维也强调国家应通过制定和实施法律来规范和引导社会的发展,确保国家的长治久安。

此外,法治思维还是一种制度性思维。

它强调制度建设在社会发展中的重要性,认为只有通过建立起一整套成熟的可预期行为后果的制度,才能有效地抑制人际交往中的机会主义行为,形成社会秩序并增进这种秩序。

制度建设具有根本性和全局性,是现代国家文明程度的重要体现。

总之,法治思维是一种基于法治价值和法治精神的思维模式,它强调以法律为准绳来处理问题、推进工作、维护社会秩序和国家治理。

在现代社会中,树立和运用法治思维对于推进全面依法治国、建设社会主义法治国家具有重要意义。

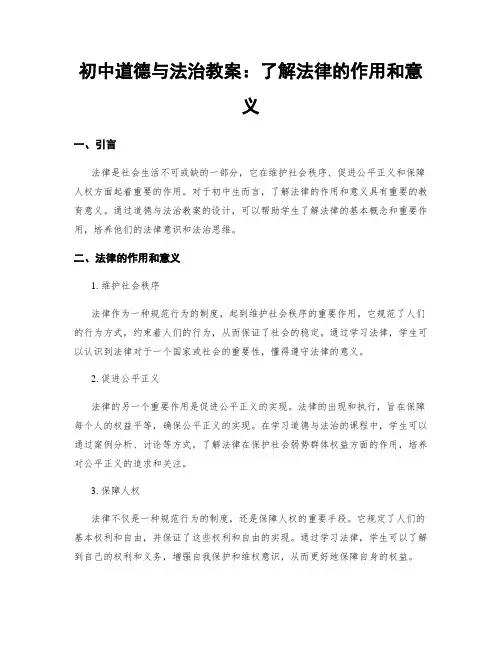

初中道德与法治教案:了解法律的作用和意义一、引言法律是社会生活不可或缺的一部分,它在维护社会秩序、促进公平正义和保障人权方面起着重要的作用。

对于初中生而言,了解法律的作用和意义具有重要的教育意义。

通过道德与法治教案的设计,可以帮助学生了解法律的基本概念和重要作用,培养他们的法律意识和法治思维。

二、法律的作用和意义1. 维护社会秩序法律作为一种规范行为的制度,起到维护社会秩序的重要作用。

它规范了人们的行为方式,约束着人们的行为,从而保证了社会的稳定。

通过学习法律,学生可以认识到法律对于一个国家或社会的重要性,懂得遵守法律的意义。

2. 促进公平正义法律的另一个重要作用是促进公平正义的实现。

法律的出现和执行,旨在保障每个人的权益平等,确保公平正义的实现。

在学习道德与法治的课程中,学生可以通过案例分析、讨论等方式,了解法律在保护社会弱势群体权益方面的作用,培养对公平正义的追求和关注。

3. 保障人权法律不仅是一种规范行为的制度,还是保障人权的重要手段。

它规定了人们的基本权利和自由,并保证了这些权利和自由的实现。

通过学习法律,学生可以了解到自己的权利和义务,增强自我保护和维权意识,从而更好地保障自身的权益。

三、培养学生的法律意识和法治思维1. 法律意识的培养培养学生的法律意识是道德与法治教育的一个重要目标。

通过学习法律的作用和意义,学生可以明确法律对于自己、社会和国家的重要性,从而形成遵纪守法、尊重法律的意识。

例如,在课堂上可以通过案例分析、角色扮演等方式,让学生体验到法律对于维护社会秩序和保护权益的重要作用,培养他们的法律意识。

2. 法治思维的培养法治思维是指具备正确的法律观念和法律思维方式。

通过道德与法治教案的设计,可以培养学生的法治思维,让他们学会遵守法律规定,同时具备批判性思维,正确判断和评估法律面临的问题。

例如,在课堂上可以组织学生进行小组辩论,讨论某个法律问题的利弊和影响,培养他们的批判思维和法律思维。

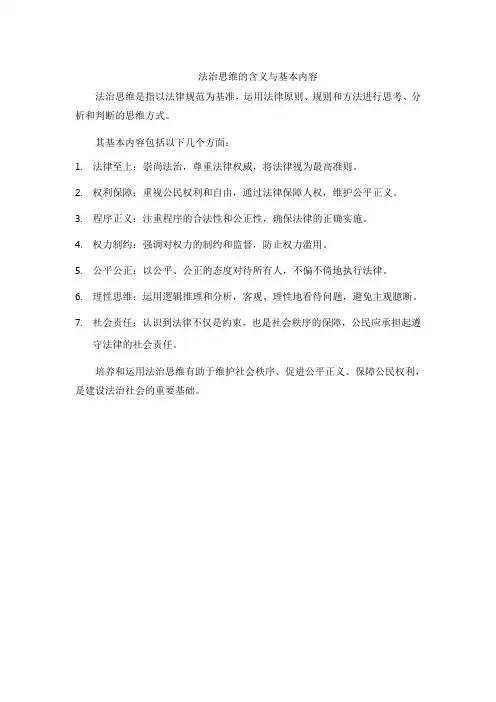

法治思维的含义与基本内容

法治思维是指以法律规范为基准,运用法律原则、规则和方法进行思考、分析和判断的思维方式。

其基本内容包括以下几个方面:

1.法律至上:崇尚法治,尊重法律权威,将法律视为最高准则。

2.权利保障:重视公民权利和自由,通过法律保障人权,维护公平正义。

3.程序正义:注重程序的合法性和公正性,确保法律的正确实施。

4.权力制约:强调对权力的制约和监督,防止权力滥用。

5.公平公正:以公平、公正的态度对待所有人,不偏不倚地执行法律。

6.理性思维:运用逻辑推理和分析,客观、理性地看待问题,避免主观臆断。

7.社会责任:认识到法律不仅是约束,也是社会秩序的保障,公民应承担起遵

守法律的社会责任。

培养和运用法治思维有助于维护社会秩序、促进公平正义、保障公民权利,是建设法治社会的重要基础。

法治思维包含的基本内容法治思维,是当前我国研究生亟需培养的思维能力,它是一种合法性、正义性、程序性和权利义务性思维,法治思维的特点有哪些呢?下面是的法治思维的五大特点资料,欢迎阅读。

法治思维的特点1法治思维是规则思维。

规则具有确定性、可预期、可执行等特点,是人们对事物理性期待的体现。

规则思维的逻辑起点是:既定的规则告诉人们哪些可为(权利)、哪些不可为(义务),以及如何行为(程序);人们的行为后果是可预期的。

对政法机关来说,维护社会稳定,首先要严守规则,维护规则的稳定,否则就会破坏人们的预期,理性就变成感性、心安就变成恐惧、有序就变成无序。

法治思维的特点2法治思维就是权利义务思维。

权利和义务就是法律关系的关键要素,就是判断是非高下的标准。

法治思维的实质就从权利和义务角度观察、分析、处置问题,通过权利和义务的运转,同时实现法的提示、评价、预测、教育、惩罚功能。

法治思维的特点3法治思维是程序性思维。

程序的基本含义:一是任何人不能做自己的法官;二是同等情况同等对待、同等关注;三是权力在阳光下运行,在监督中行使;四是执法司法者不能从当事人那里牟利,否则会出现偏私。

程序的本质是一种形式合理性、可实践的理性。

借助程序这个“形式性操作杠杆”,就把利益的博弈和价值衡量转化为在法治规程上表达的诉求,人情、关系、偏见、恣意才会被消除,相应纠纷和问题最后都会在法治轨道上得以解决。

法治思维的特点4法治思维就是权衡思维。

法治做为定纷止争的课堂教学理性,注重特征是对各种价值和抗拒利益的合理均衡,因而法治思维必然彰显着权衡利弊、瞻前顾后、兼具各方的思维特征。

它所建议的就是,看看问题、并作决策,必须依法处理不好当前和长远、局部和全局、个别和通常的关系,尽可能把事情考量得更周全,把方案设计得更周密,把负面影响降至最高。

法治思维的特点5法治思维是建设性思维。

建设性思维以建设社会、修复被损害的社会关系为目的。

从人类社会发展史看,法治作为治国理政方式,从来都是建设性而不是破坏性的。

推进法治思维的教案引言:法治思维是指以法治为核心的思维方式,强调依法行事、依法决策,是构建社会主义法治国家的重要支撑。

在当代社会中,推进法治思维对于培养公民的法律意识、维护社会稳定和促进国家发展具有重要意义。

因此,教育界应该注重推进法治思维的教育,为学生提供全面的法治教育,增强他们的法治意识和法律素养。

本文将针对中学法治课程,设计了一份推进法治思维的教案。

一、教学目标:1. 全面了解法治思维的概念和内涵;2. 培养学生的法律意识和法治观念;3. 培养学生依法行事和依法决策的能力;4. 培养学生分析和解决问题的法律思维方式。

二、教学内容:1. 概念与内涵:a) 介绍法治思维的定义和基本特征;b) 分析法治思维对社会的重要作用和意义。

2. 基本原则:a) 强调依法行事的重要性;b) 探讨依法决策的原则;c) 分析法律意识和法治观念的关系。

3. 法治思维的培养:a) 培养学生的法律意识和法治观念;b) 强调依法行事和依法决策的能力。

4. 法治思维的实践:a) 分析案例,培养学生的法律思维方式;b) 进行小组讨论,提出解决问题的法律方法。

三、教学过程及方法:1. 导入:通过引导学生讨论一个真实的案例,引发学生对法律思维方式的思考。

2. 知识讲解:介绍法治思维的概念、内涵和基本原则,并结合具体案例进行讲解。

3. 讨论与思考:分组讨论实际生活中遇到的问题,并运用法治思维方式提出解决方法。

4. 小结与总结:对学生进行小结,并引导学生总结法治思维的重要性和培养方法。

四、教学工具与资源:1. 多媒体设备:用于展示案例和相关视频资料。

2. 相关法律文书和案例:用于讲解和讨论。

五、教学评估:1. 学生参与度评估:观察学生在课堂中的积极性和思考能力。

2. 小组讨论成果评估:评估学生在分组讨论中提出的解决问题的法律思维方式。

六、教学扩展:1. 法治思维在校园中的实践:开展法治教育活动,让学生在实际生活中体验法治思维的重要性。

法治思维教案

一、教学目标

1.知识目标:让学生了解法治思维的基本概念、特点及其重要性。

2.能力目标:培养学生运用法治思维分析问题、解决问题的能力,提高学生的法律素养。

3.情感态度与价值观目标:引导学生树立尊重法律、崇尚法治的观念,培养社会责任感和公民意识。

二、教学内容

1.法治思维的定义与特点

2.法治思维在生活中的应用

3.培养法治思维的方法与途径

三、教学重点与难点

1.重点:法治思维的定义与特点,以及在生活中的应用。

2.难点:如何培养学生的法治思维,使其能够在实际生活中运用。

四、教学方法与手段

1.教学方法:讲解、案例分析、小组讨论、角色扮演等。

2.教学手段:PPT演示、视频资料、案例分析等。

五、教学过程

1.导入新课:通过播放一段关于法治社会的视频,引导学生思考什么是法治思维,以及它在生活中的重要性。

2.讲解法治思维的定义与特点:详细讲解法治思维的定义、特点及其重要性,让学生对法治思维有更深入的了解。

3.案例分析:选取一些与生活密切相关的案例,让学生运用所学知识进行分析,加深对法治思维的理解。

4.小组讨论:分组进行讨论,让学生分享自己在生活中运用法治思维的经历,以及遇到的困难和解决方法。

5.角色扮演:让学生扮演不同角色,模拟解决生活中的法律问题,锻炼学生的法治思维和解决问题的能力。

6.课堂小结:总结本课所学内容,强调法治思维的重要性,引导学生树立尊重法律、崇尚法治的观念。

六、作业布置

1.课后阅读相关资料,了解更多关于法治思维的信息。

2.结合自己的生活经历,写一篇关于如何在生活中运用法治思维的文章。

社会主义法律思维

(1) 法律思维方式,是指按照法律的规定、原理和精神,思考、分析、解决法律问题

的习惯与取向。

(2) 法律思维方式的特征:一是讲法律。

二是讲证据。

三是讲程序。

四是讲法理。

(3) 培育法律思维方式的途径:①自学法律科学知识。

自学和掌控基本的法律科学知识,就是培育法律思维方式的前提。

②掌控法律方法。

法律方法形成法律思维的基本要素。

③参予法律课堂教学。

瓦解具体内容的法律生活和法律课堂教学,不可能将培养法律思维

方式。

提示:法律上的证据不同于一般的事实。

首先,证据要具有合法性,即证据的形式、

收集和查证都必须符合法律的规定。

其次,证据要具有客观性,即证据必须是客观真实的。

最后,证据要具有关联性,即证据必须与案件事实有实质性联系。

考试的时候每一分都很关键,掌控重点,打牢基础,尽量备考妥当!。