煤矿井下有毒有害气体

- 格式:pptx

- 大小:369.88 KB

- 文档页数:16

煤矿井下有毒有害气体管理规定第一章总则第一条本规定适用于公司所属煤矿井下所有采掘活动区域。

第二条井下有毒有害气体是指甲烷、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氨气、氢气等有害气体的总称。

第三条甲烷、二氧化碳等气体的检查标准执行《矿井瓦斯检查标准》(Q/JM J 1.0014-2013)、《矿井瓦斯检查地点设置标准》(Q/JM J 1.0015-2013)和《矿井瓦斯检查地点检查范围划分及检测点设置标准》(Q/JM J 1.0016-2013)。

其它有毒有害气体(一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氨气、氢气等)检查标准执行本规定。

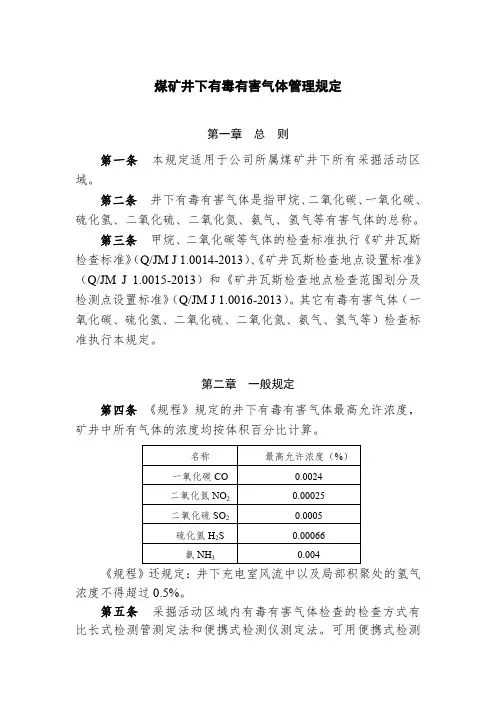

第二章一般规定第四条《规程》规定的井下有毒有害气体最高允许浓度,矿井中所有气体的浓度均按体积百分比计算。

《规程》还规定:井下充电室风流中以及局部积聚处的氢气浓度不得超过0.5%。

第五条采掘活动区域内有毒有害气体检查的检查方式有比长式检测管测定法和便携式检测仪测定法。

可用便携式检测仪检测的有毒有害气体,应使用便携仪检查。

可用比长式检测管法检测的有毒有害气体有CO、NO2、H2S、SO2、NH3和H2等。

可用便携式检测仪检测的有毒有害气体有CO、H2S和H2等。

井下气体的采样执行《煤矿井下气体人工采样规范》(Q/JM J 1.0176-2015)。

自然发火矿井监测人员无法到达的区域(如回采工作面采空区、火区密闭内等地点)的气体检查执行《煤矿自然发火束管监测技术标准》(Q/JM J 1.0179-2015)。

第三章检查范围、方式和周期要求第六条自然发火矿井一氧化碳的检查标准执行《晋煤集团“一通三防”管理规定》“防灭火”章节的有关要求。

其他矿井一氧化碳的检查要求:(一)检查范围:主要回风巷、盘区回风巷及综掘、综采工作面的回风风流、回采工作面上隅角、采空区密闭墙前、揭不明巷道或空巷工作面、压风自救供风装置、采空区穿层或高位钻孔施工地点下风侧、瓦斯抽采管路等地点。

(二)检查方式:密闭采空区、瓦斯抽采管路等地点采用井下气体取样和色谱仪分析气体成分,气体采样符合《煤矿井下气体人工采样规范Q/JM J1.0176-2015》要求;压风自救供风装置、采空区穿层或高位钻孔施工地点下风侧等其余地点采用比长式检测管或便携式检测仪直接测定。

煤矿矿井内空气中有毒有害气体成分及危害随着煤矿开采技术的不断进步,以及对矿工健康和安全的不断重视,越来越多的煤矿在开采过程中采取了一系列的安全措施。

然而,煤矿矿井内的空气中仍然存在许多毒害气体成分,给矿工们的健康和安全带来极大的威胁。

首先,煤矿矿井内最常见的有害气体是甲烷气体(CH4)。

煤矿开采过程中,由于煤层中的甲烷气体被释放出来,煤矿矿井内的空气中容易积聚甲烷气体。

甲烷气体是一种易燃气体,遇到火源或高温时极易引发爆炸事故,给矿工和煤矿带来巨大的危害。

其次,还有一种常见的有害气体是一氧化碳气体(CO)。

在煤矿开采过程中,煤在受高温氧化的过程中会释放出大量的一氧化碳气体,一氧化碳气体具有无色、无味、无臭的特点,矿工难以察觉。

一氧化碳气体与血红蛋白结合后,会形成一种血红蛋白一氧化碳,阻止血液输送氧气,导致人体缺氧,引发意识不清、昏迷、死亡等症状。

除此之外,煤矿矿井内还存在其他一些毒害气体,如二氧化硫、氮气、氧气不足等,这些气体虽然对矿工的健康和安全都带来极大的威胁,但它们的危害程度相对较轻。

面对煤矿矿井内空气中的毒害气体成分,煤矿企业应该采取一系列的安全措施,来防范和避免潜在的危害。

首先,要对煤矿矿井内的甲烷气体进行监测,及时清理矿井内积聚的甲烷气体,避免发生爆炸事故。

其次,在煤矿开采过程中要加强通风设备的维护,减少一氧化碳等有害气体的浓度,确保矿工的健康和安全。

此外,还要加强矿工的安全教育,提高矿工对煤矿安全的认识和危机意识,培养其自我保护的能力。

总之,煤矿矿井内空气中的毒害气体成分及其危害不容忽视,任何一种气体都可能引发严重的安全事故,给矿工的健康和安全带来巨大的威胁。

只有在煤矿企业加强安全管理,采取一系列有力有效的安全措施,才能彻底消除这些威胁,确保矿工的健康和安全。

井下有毒有害气体监测制度井下有毒有害气体是指在井下矿区显现的有害气体,如二氧化碳、氧气、氮气、一氧化碳等等,这些气体对人类健康产生严重的危害。

特别是在煤矿等行业中,这些有害气体对职工的安全构成了巨大的威逼。

因此,在井下矿山操作时,必需通过有毒有害气体监测来确保作业的安全,保障职工的身体健康。

一、监测目的与内容井下有毒有害气体的监测是为了适时把握井下矿区内的气体情形,以及职工运行过程中是否显现了不安全的气体浓度反应,以保障职工很好的安全和身体健康。

实在来说,有如下监测目的和内容:1. 监测煤矿内空气中氧气浓度,以维持职工咳嗽和呼吸正常。

2. 检测井下矿区二氧化碳、一氧化碳、氮气等有害气体的浓度,尽快将职工集合到安全区域中。

3. 对于温度、湿度等非气体参数进行监测并收集数据,以便分析环境变化趋势。

二、基本规定1. 监测井下有毒有害气体的设备和探头应选用专业制造的便携式或固定式气体检测设备,检测精度、响应速度应符合行业标准。

2. 严格落实生产中必需测气体的地点和频次,每个班次至少应加强一次煤矿有害气体监测。

3. 在进行井下气体检测前,应实行有关措施,保障面前地域内有害气体浓度低于安全限值后,再开始作业。

4. 假如监控系统报警发出信号,应立刻实行相应的应激措施,让职工尽快安全撤离到门口。

5. 在发生氧气窒息等严重气体事故的情况下,必需立刻进行特别处理,透亮本人钻进,清理气体,确保生命安全。

三、实际操作1. 气体检测设备的选用:依据煤矿实际情况,依照每个作业场所的气体种类,测量仪器的传感器选择的不同。

2. 检测频次:依据煤矿内部的情况及工艺流程,在有利工作环境的基础上,实行有关的监测制度,对地面通风的有毒有害气体进行监测。

3. 监测数据适时处理:在监测过程中,要建立完善电脑平台的数据跟踪管理体系,一旦发生重点监测事件可第一时间审核处理。

4. 建立日常保养监控:全面落实全面防控,订立科学的安全生产措施,定期进行气体检测设备检测漏报认定、保养及校准。

煤矿矿井内空气中有毒有害气体成分及危害

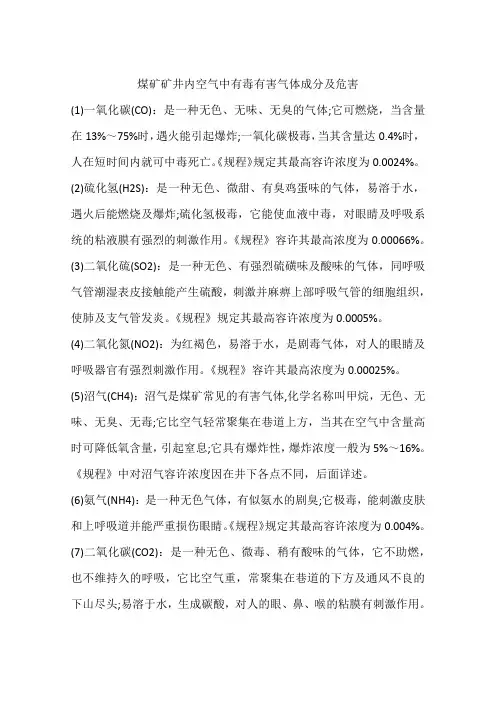

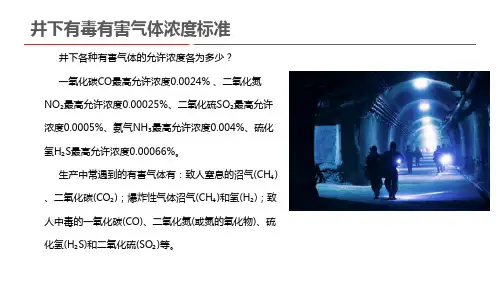

(1)一氧化碳(CO):是一种无色、无味、无臭的气体;它可燃烧,当含量在13%~75%时,遇火能引起爆炸;一氧化碳极毒,当其含量达0.4%时,人在短时间内就可中毒死亡。

《规程》规定其最高容许浓度为0.0024%。

(2)硫化氢(H2S):是一种无色、微甜、有臭鸡蛋味的气体,易溶于水,遇火后能燃烧及爆炸;硫化氢极毒,它能使血液中毒,对眼睛及呼吸系统的粘液膜有强烈的刺激作用。

《规程》容许其最高浓度为0.00066%。

(3)二氧化硫(SO2):是一种无色、有强烈硫磺味及酸味的气体,同呼吸气管潮湿表皮接触能产生硫酸,刺激并麻痹上部呼吸气管的细胞组织,使肺及支气管发炎。

《规程》规定其最高容许浓度为0.0005%。

(4)二氧化氮(NO2):为红褐色,易溶于水,是剧毒气体,对人的眼睛及呼吸器官有强烈刺激作用。

《规程》容许其最高浓度为0.00025%。

(5)沼气(CH4):沼气是煤矿常见的有害气体,化学名称叫甲烷,无色、无味、无臭、无毒;它比空气轻常聚集在巷道上方,当其在空气中含量高时可降低氧含量,引起窒息;它具有爆炸性,爆炸浓度一般为5%~16%。

《规程》中对沼气容许浓度因在井下各点不同,后面详述。

(6)氨气(NH4):是一种无色气体,有似氨水的剧臭;它极毒,能刺激皮肤和上呼吸道并能严重损伤眼睛。

《规程》规定其最高容许浓度为0.004%。

(7)二氧化碳(CO2):是一种无色、微毒、稍有酸味的气体,它不助燃,也不维持久的呼吸,它比空气重,常聚集在巷道的下方及通风不良的下山尽头;易溶于水,生成碳酸,对人的眼、鼻、喉的粘膜有刺激作用。

《规程》规定其最高容许浓度为0.5%。

煤矿井下有毒有害气体监测安全操作规章制度细则煤矿工作环境中存在着各种有毒有害气体,其中最为常见的是煤尘、二氧化碳、一氧化碳等。

这些气体对煤矿工人的健康构成了严重威胁,甚至可能导致生命危险。

为了保障煤矿工人的安全健康,煤矿井下有毒有害气体监测安全操作规章制度细则应运而生。

一、设备设施煤矿井下有毒有害气体监测安全操作首先需要建立完备的设备设施。

这些设备设施包括气体检测仪器、报警器、通风设备等。

气体检测仪器应当定期检验、标定,并且操作人员应接受必要的培训,确保其正确运用。

报警器应保持畅通有效,及时提醒工人周围气体超标时的危险情况。

通风设备应进行定期检修和清洁,确保其正常运转。

二、监测范围与频率煤矿井下有毒有害气体监测需要确定监测范围与频率。

监测范围应包括工作面、巷道、井下设施等可能积聚有毒气体的区域。

监测频率应根据工作情况和实际需求合理确定,并严格遵守规定。

三、预备措施为了防范煤矿井下有毒有害气体危害,应制定预备措施。

预备措施包括制定应急预案、设置应急通道、准备紧急避险设施等等。

应急预案应明确具体操作步骤,提供给工人参考。

应急通道应保持通畅,方便工人疏散。

紧急避险设施应进行定期检查与维修,确保其正常使用。

四、监测结果处理煤矿井下有毒有害气体监测结果需要及时处理。

当监测结果超过安全标准时,应立刻采取相应的措施。

首先需要通知相关人员,并在现场停工。

然后,进行有效的通风措施,清除有毒气体。

同时,对超标的原因进行调查,并制定相应的改善计划。

五、人员培训与知识普及煤矿井下有毒有害气体监测安全操作规章制度细则还需要包括工人的人员培训和安全知识普及。

工人应接受必要的培训,了解有毒有害气体的危害和防范措施,熟悉气体检测仪器的使用方法和操作流程。

同时,应定期组织安全知识的培训与普及,提高工人的安全意识和自我防护能力。

总之,煤矿井下有毒有害气体监测安全操作规章制度细则的制定和执行是保障煤矿工人安全的重要举措。

通过建立完备的设备设施、规定监测范围与频率、制定预备措施、及时处理监测结果以及人员培训等措施,可以有效减少煤矿在井下作业时的安全风险,降低事故发生率。

发生有毒有害气体大量涌出、中毒窒息时的处理原则

1、立即停止有毒有害气体影响区域的工作,所有人员要及时正确佩戴自救器,沿避灾路线紧急撤出人员。

2、事故区域的人员必须立即报告应急救援指挥部,应急救援指挥部命令有毒有害气体经过的巷道,全部撤出人员,切断电源。

3、迅速查清事故源,通知救援人员带齐医疗器材下井救援。

4、加大风量,稀释涌出的有毒有害气体。

5、将涌出的有毒有害气体直接引入回风巷或抽放瓦斯管路。

6、向有毒有害气体涌出区域打抽放钻孔,抽放煤岩层中赋存的有毒有害气体,降低有毒有害气体向工作地点的涌出量。

7、在不能确定井筒和井底车场有无有害气体的情况下,必须在地面将氧气呼吸器佩戴好。

在任何情况下,禁止不佩戴氧气呼吸器的人员下井。

8、各井下救援小组在保证自身安全的前提下、应密切注意处理现场安全隐患,消除危害,以免产生新的安全事故,及时救援、治疗受伤被困人员。

9、在通向缺氧区域入口设置栅栏并悬挂警标,禁止人员入内。

10、发现被困人员时,首先正确佩戴自救器,而后将被困人员带离缺氧区进行抢救,同时要立即通知生产调度中心,进行营救。

11、在引导及搬运遇险人员通过窒息区时,要给遇险人员佩戴全面罩氧气呼吸器或隔绝式自救器。

搬运伤员时要尽量避免震动,对有外伤、骨折的遇险人员要作包扎、止血、固定、人工呼吸等简单处置。

抢救长时间被困在井下的遇险人员,应有医生配合。

12、遇险人员不能一次全部搬运时,应给遇险人员佩戴全面罩氧气呼吸器或隔绝式自救器。

多名遇险人员待救时,应根据“先活后死、先重后轻、先易后难”的原则进行抢救。

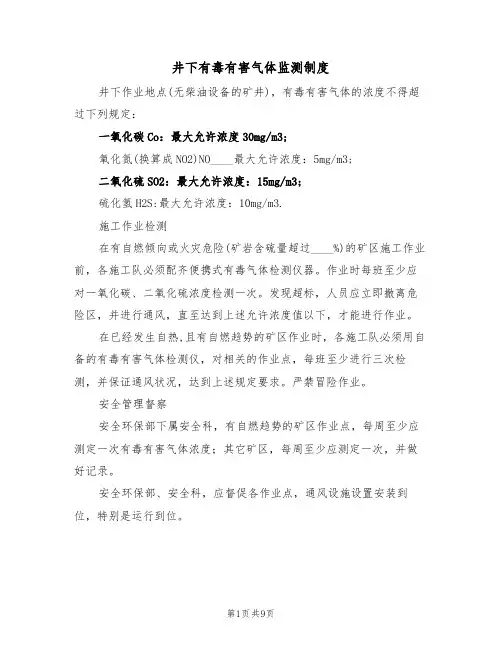

井下有毒有害气体监测制度井下作业地点(无柴油设备的矿井),有毒有害气体的浓度不得超过下列规定:一氧化碳Co:最大允许浓度30mg/m3;氧化氮(换算成NO2)NO____最大允许浓度:5mg/m3;二氧化硫SO2:最大允许浓度:15mg/m3;硫化氢H2S:最大允许浓度:10mg/m3.施工作业检测在有自燃倾向或火灾危险(矿岩含硫量超过____%)的矿区施工作业前,各施工队必须配齐便携式有毒气体检测仪器。

作业时每班至少应对一氧化碳、二氧化硫浓度检测一次。

发现超标,人员应立即撤离危险区,并进行通风,直至达到上述允许浓度值以下,才能进行作业。

在已经发生自热,且有自燃趋势的矿区作业时,各施工队必须用自备的有毒有害气体检测仪,对相关的作业点,每班至少进行三次检测,并保证通风状况,达到上述规定要求。

严禁冒险作业。

安全管理督察安全环保部下属安全科,有自燃趋势的矿区作业点,每周至少应测定一次有毒有害气体浓度;其它矿区,每周至少应测定一次,并做好记录。

安全环保部、安全科,应督促各作业点,通风设施设置安装到位,特别是运行到位。

安全环保部、安全科应督促各施工队,检测、检查到位;对有毒有害气体超标的作业点,有权停止作业,并责令整改合格后方能作业。

井下有毒有害气体监测制度(2)是一种用于保护井下工作人员安全的监测系统,用于检测井下的有毒或有害气体浓度。

该制度包括以下几个方面的内容:1. 定期监测:根据工作环境和安全要求,制定定期监测有毒有害气体浓度的频率。

一般来说,监测频率越高,对工作人员的安全保障越有利。

2. 监测仪器:选用专业的气体监测仪器,如气体检测仪、多参数传感器等,以确保监测结果的准确性和可靠性。

3. 监测范围:确定需要监测的有毒有害气体种类和浓度阈值,并设定合理的报警标准,一旦超过设定的浓度阈值,系统会自动发出警报。

4. 预警和报警机制:当监测到有毒有害气体浓度超过设定的阈值时,系统会自动发出警报,提醒工作人员采取及时的防护措施,如使用呼吸保护装置或紧急撤离等。

井下有毒有害气体防护措施1. 首先,了解井下可能存在的毒有害气体是非常重要的。

常见的井下毒有害气体包括甲烷、硫化氢、一氧化碳和氨气等。

这些气体具有不同的特性和危害性,因此需要针对不同的气体采取相应的防护措施。

2. 在井下作业过程中,必须采取适当的气体检测措施。

这包括使用气体检测仪器对井下空气进行监测和测量。

这些气体检测仪器可以及时检测出井下空气中是否存在毒有害气体,并测量其浓度。

只有在确保井下空气质量符合安全标准的情况下,才能进行作业。

3. 若发现井下存在毒有害气体,必须立即采取相应的控制措施。

首先,必须确保所有作业人员都撤离到安全区域,远离可能存在的危险区域。

同时,使用合适的呼吸防护装备,如防毒面具或呼吸器,确保作业人员的呼吸系统不受到气体的侵害。

4. 确保井下通风系统的正常运行非常重要。

通风系统可以有效地清除和稀释井下的毒有害气体,保持空气质量符合安全标准。

对于高风险的井下作业,应考虑使用额外的通风设备,如风机或风道,以增加通风效果。

5. 针对特定的毒有害气体,还可以采取一些特殊的防护措施。

例如,对于可燃性气体如甲烷,可以使用爆炸证明的设备和工具,以防止火花引发爆炸。

对于有刺激性气体如硫化氢,可以使用防护眼镜和防护服,以避免皮肤和眼睛受到刺激。

6. 在实施井下作业前,必须进行充分的培训和教育。

培训内容应包括对井下毒有害气体的了解、气体检测仪器的正确使用以及应急情况下的逃生和自救措施等。

只有作业人员具备足够的知识和技能,才能有效地应对井下毒有害气体的威胁。

总结起来,井下有毒有害气体防护措施包括气体检测、控制措施、通风系统、特殊防护措施和培训等。

通过适当的气体检测和控制措施,确保井下空气质量符合安全标准。

同时,通过良好的通风系统和特殊防护措施,减少和防止井下毒有害气体对作业人员的危害。

最后,通过培训和教育,提高作业人员对井下毒有害气体防护的认识和应对能力。

井下空气中有哪些有害气体?矿井通风的基本任务是什么?

井下爆破、矿石氧化与自燃、坑木腐烂、井下无轨没蕾排出的尾气、井下火灾等都会产生有毒有害气体。

这些气体主要包括:二氧化碳、一氧化碳、二氧化氮、硫化物(硫化氢和二氧化硫)等。

我国矿山安全规程规定:矿内空气一氧化碳的浓度不得超过O.024%(按体积计算)、按体积计算不得超过0.03mg/l。

爆破后,风机连续运转的条件下,一氧化碳浓度降至0.0 2%时,就可进入工作面;矿内空气氮氧化合物不得超过O.00025%;矿内空气硫化氢的含量不得超过0.00066%;矿内空气二氧化硫的含量不得超过0.0005%。

矿井通风的基本任务是不断地向井下各作业地点供给足够数量的新鲜空气,稀释和排除各种有毒、有害气体及放射性气体和粉尘,调节矿内气候条件,造成一个良好的工作环境,并保证井下工人安全条件,提高工人劳动生产率。

煤矿CO浓度标准是针对煤矿生产过程中产生的有毒有害气体CO(一氧化碳)所作的规定。

CO是一种无色、无味、有毒的气体,长时间暴露在高浓度CO环境下会对人体造成严重危害,甚至导致死亡。

因此,制定CO浓度标准对于保障煤矿工人生命安全具有重要意义。

在我国,煤矿CO浓度标准如下:

1. 井下作业场所CO浓度不应超过0.0024%。

(国标GB 15568.1-2006《煤矿安全规程》规定)

2. 工作场所CO浓度不应超过0.00025%。

(根据《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)规定)

当煤矿井下CO浓度超过上述标准时,应采取措施降低浓度,确保工人安全。

具体措施包括:

1. 加强通风:提高矿井通风能力,降低CO浓度。

2. 合理布局:优化生产布局,减少CO生成和扩散。

3. 设备更新:采用新技术、新设备,降低CO排放。

4. 监测预警:建立监测系统,实时监测CO浓度,及时报警并采取措施。

5. 培训教育:加强煤矿工人的安全培训,提高防范意识。

6. 应急预案:制定CO中毒应急预案,确保在事故发生时能迅速有效处置。

井下有毒有害气体监测制度背景介绍随着煤矿工业的发展,采煤等作业中会产生大量有毒有害气体,如一氧化碳、甲烷、氧气等。

这些有害气体如果积聚过多,会对矿工的身体健康造成威胁,并可能引起矿难事故。

因此,建立井下有毒有害气体监测制度对于煤矿企业来说至关重要。

监测方案检测设备选择常见的有毒有害气体检测设备有多种,如可燃气体检测仪、氧气检测仪、一氧化碳检测仪等。

根据井下环境的实际情况,应选择合适的气体检测仪进行监测,保证监测结果的准确性。

监测点设置在确定检测设备后,还需要根据煤矿的不同工作面情况选择合适的监测点进行监测。

一般来说,应该在采掘和运输等主要区域设置监测点,以便及时发现有害气体积聚。

监测频率为确保监测的实时性和有效性,监测频率应不低于每天一次。

对于一些有特殊情况的采掘工作面,还应增加监测频率,保证监测数据的准确性。

监测记录监测记录是监测制度的重要组成部分。

除了记录气体浓度等数据外,还应记录监测者、监测时间等相关信息。

监测数据应当及时上报并进行备案,以便在需要时进行调查和分析。

监测结果分析危险评估通过对监测数据进行定量分析,评估有毒有害气体对煤矿工人的危害程度,确定出是否存在危害情况,以及采取哪些防护措施。

预警与应对当监测数据超过安全限值时,应及时通过离开现场、散布消毒液、开启通风装置等措施降低有毒有害气体的浓度。

同时应启动煤矿事故应急管理预案,尽快组织应急救援。

总结建立井下有毒有害气体监测制度对于煤矿企业来说至关重要,它能帮助监测者检测有毒有害气体含量,发现危险隐患并及时解决问题,保障煤矿区的安全生产和矿工的人身安全。

通过建立规范的监测制度,能让监测者和管理者快速地获得有关监测的信息并作出准确的决策。

使监测工作更加有效和高效。

地下矿山有毒有害气体的标准地下矿山中存在着许多有毒有害气体,这些气体对矿工的健康和安全构成潜在威胁。

了解有关地下矿山有毒有害气体的标准对于采取适当的预防和控制措施至关重要。

以下是有关地下矿山有毒有害气体标准的一些信息:1.一氧化碳(CO):一氧化碳是一种无色、无味、无臭的有毒气体,它是由不完全燃烧产生的。

国际上通常将地下矿山中一氧化碳的允许浓度限制在35ppm(每百万份)或更低的水平。

超过这个浓度可能对人体造成中毒甚至危及生命。

2.二氧化硫(SO2):二氧化硫是一种刺激性气体,常常由硫矿石的开采和处理过程中释放出来。

国际上对地下矿山中二氧化硫浓度的允许限值通常为5ppm(每百万份)或更低。

高浓度的二氧化硫可引起眼部、呼吸道和皮肤的刺激,长期暴露可能导致严重的呼吸系统问题。

3.一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2):一氧化氮和二氧化氮是常见的有害气体,通常由柴油机、炸药爆破等工作过程中产生。

国际上对地下矿山中一氧化氮和二氧化氮浓度的允许限值通常为5ppm(每百万份)或更低。

这些气体可引起呼吸道刺激、肺部损伤甚至中毒。

4.甲烷(CH4):甲烷是一种可燃气体,常常在煤矿和其他矿山中出现。

国际上对地下矿山中甲烷浓度的允许限值通常为1-2%(体积百分比)。

超过这个限值可能会导致爆炸和火灾的风险。

5.氧气含量(O2):地下矿山中的氧气含量必须维持在适当的水平,以确保工人能够正常呼吸。

国际上对地下矿山中氧气含量的允许限值通常为19.5-23.5%。

低于这个范围可能导致窒息和缺氧,高于这个范围则增加火灾和爆炸的风险。

6.其他有毒有害气体:地下矿山中还存在其他一些有毒有害气体,如硫化氢(H2S)、苯、挥发性有机物等。

对于这些气体,国际上通常有特定的允许浓度限制,并根据具体情况采取相应的防护措施。

需要注意的是,地下矿山的有毒有害气体标准可能因不同国家和地区而有所不同。

此外,针对特定矿种和作业环境,也可能存在额外的安全标准和规定。