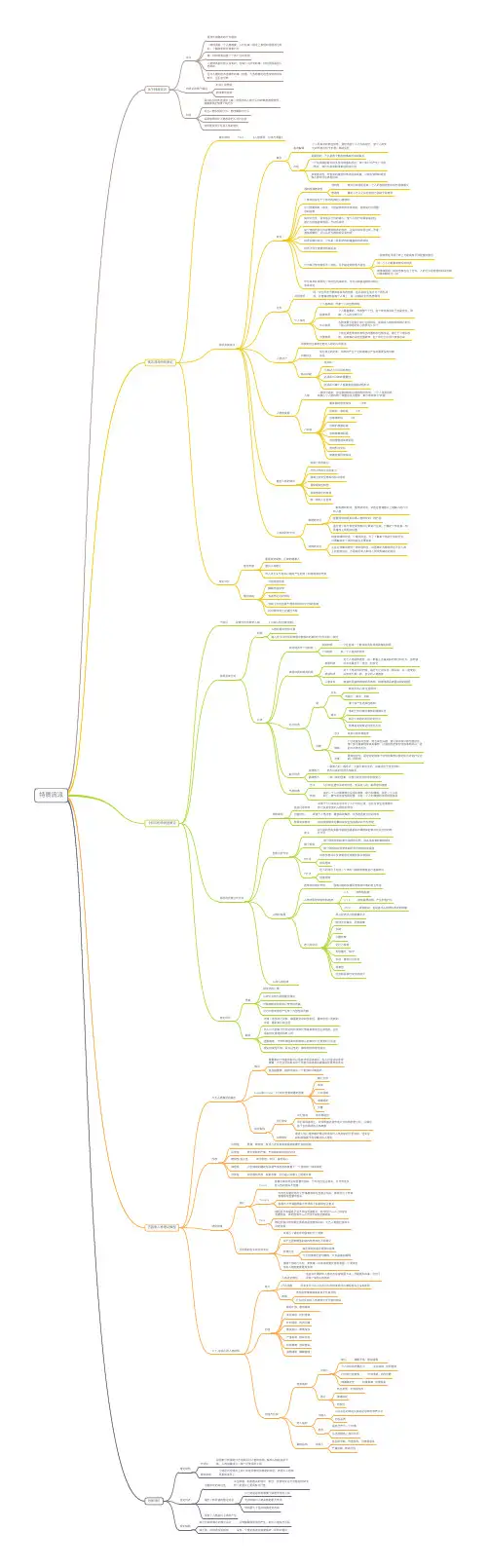

人格结构图

- 格式:doc

- 大小:71.00 KB

- 文档页数:3

学习目标:了解弗洛伊德人格结构理论的发展;理解本我、自我、超我的概念、xx;掌握本我、自我、超我的相互关系和启示;重难点突破:重点:对本我、自我、超我的理解;难点:三者相互关系的辨析与掌握;课程设计:弗洛伊德的生平弗洛伊德人格结构理论的发展1)早期的人格结构理论意识:个体觉察觉知的心理活动和过程状态,我们日常的生活状态;无意识:相对于“意识”而言的个体不曾觉察到的心理活动和过程,潜藏在我们一般意识底下的一股神秘力量。

前意识:意识和无意识之间的中间地带;“冰山理论”:人的意识组成就像一座冰山,露出水面的只是一小部分意识,但隐藏在水下的绝大部分却对其余部分产生影响(无意识)。

2)后期的人格结构理论弗洛伊德在早期“意识-无意识”理论的基础上,将人格结构又细分为“本我”、“自我”、“超我”三个不同层次:本我:(id)人格结构最底层,由本能、欲望等所组成的能量系统,包括各种生理需要和冲动;是原始的、本能的、且在人格中最难接近的部分,属于无意识层面;是人格结构中能量的供应源,它包括人类本能的性的内驱力和被压抑的习惯倾向;基本能量单位为力比多,遵循快乐原则自我:( ego)人格结构的中间层,是从本我中逐渐分化出来的,属于意识结构层面;主要作用是调节本我与超我的冲突,调节本我,受制于超我,遵循现实原则;仆三主”与本我的关系,“骑士与马”——能量与指引,采用合理的方式满足本我的需要;“本我过去在哪里,自我即应在哪里。

”超我:( super ego)人格结构的最高层,是道德化了的自我,由社会规范、道德观念内化而来;是社会化的结果,作用是抑制本我、监控自我和追求完善,遵循道德原则;三者关系示意图:“X图”和发展层次图”本我、自我、超我三者间的关系决定个体人格的基本面貌;三者各自代表人格的一个方面,本我——生物本能我快乐自我——心理社会我——现实超我---- xx理想我---- 完善相互交织构成人格整体,能量守恒动态系统协调一致——健康,敌对冲突——疾病启示:对潜意识内压抑之本我力量进行恰当地宣泄和疏导,避免“内伤”的发生;过度压抑本我的冲动,导致神经症的发生)重视儿童期的教育,本我的适当满足和控制、自我和超我发展得益于早期的家庭教育;(儿童期,本我是最主要的人格特征,自我和超我是在本我的基础上发展而来的,需注意对本我的适当满足和控制满足,如:以吃东西为例,三餐饭点的时候,孩子因为饥饿表现出要吃东西的欲望,此时的“本我”欲望应当予以满足;而当孩子在不是饭点的时候看到别的孩子在吃东西时,因为攀比等表现出要吃东西的欲望,此时的“本我”欲望则进行需要控制满足)注意自我的发展,形成和发展良好的应对和积极的适应;(协调本我、超我和现实的过程中,在超我对本我进行抑制时,注意承认本我欲望的合法存在,只是在一定的时间、地点不让它表现,并考虑在适当的时间地点以适当方式予以满足,如:以饥饿为例,我很饿,本我发出需求“我要吃东西”,而此时此刻正在上课过程中——现实,超我的观念中认为“课堂上不应该吃东西”,于是自我的应对是“吃东西的欲望应该被压抑”,此时本我的在上课时便被压抑了;课间休息时间,此时现实的条件改变了,超我的观念中也允许了,于是本我“吃东西”的欲望便可以满足了)注意本我、自我和超我三者的协调统一,采用不同的方式对不同类型人格的个体进行引导:本我成分较多而自我超我发展较为滞后的个体(快乐、本能、冲动)猪八戒”应对:引导形成良好的人生观价值观,加强超我的约束;超我成分较多而本我过多压抑的个体(道德、原则、压抑)a ”xx”应对:注重能量的宣泄和疏导复习思考1、掌握几个基本的概念:无意识、本我、自我、超我、力比多2、试述弗洛伊德的人格结构理论的主要观点?3、尝试利用弗洛伊德的观点来谈谈如何构建健康的人格?活动:阅读弗洛伊德一本的着作,并进行小组分享好书推荐:彭舜等译,《性学三论与论潜意识》,长春出版社;高觉敷译,《精神分析引论》,安徽人民出版社;黄希庭、郑涌着,《心理学十五讲》,北京大学出版社; 格里格、津巴多着,王垒等译,《心理学与生活》,人民邮电出版社。

弗洛伊德的人格结构理论:本我、自我、超我弗洛伊德认为,组成人格的各部分经常发生冲突。

比如:生活中人们常常会发现,一部分的自己想做某件事,另一部分的自己想做另外一件事。

弗洛伊德因此创立了人格的结构模型,将人格分为本我、自我、超我三部分。

一、本我弗洛伊德认为,人刚出生的时候只有一个人格结构,即本我。

1.本我遵循快乐原则,只关心如何满足个人需要,不受任何物质和社会的约束,属于人格结构的生物成分。

比如:婴儿看到想要的东西,就会去拿,无论这个东西属于谁。

2.然而现实生活中,想要的东西并不会全部得到,因此本我会通过愿望实现来满足自身需要。

比如:婴儿肚子饿了,周围没有食物,本我就会开始想象食物,以暂时满足自己的需要。

3.弗洛伊德认为本我完全隐藏于无意识中,大部分的本我冲动与性和攻击有关。

事实上,人们常常无法察觉到本我。

二、自我在生命的初期,随着婴儿与环境的相互作用,人格结构的第二部分---自我,开始发展起来。

1.自我遵循现实原则,通过考虑情境现实性,控制本我盲目的冲动,调节本能与环境的关系,负责本我、超我与外界世界的联系,属于人格结构的心理成分。

2.现实中,由于本我的冲动并不为社会所接受,因此会对自我构成威胁。

自我的任务是将本我的冲动控制在无意识当中。

3.自我不仅仅控制本我的冲动,还会以考虑后果的方式,尝试着满足本我的需要,以减轻本我需要没有被满足的紧张感。

比如:小的时候,婴儿通过到父母的碗里抓取食物来减轻紧张状态。

逐渐长大后,他们懂得了社会的规定和约束,虽然饿的时候本我的冲动会驱使他去获取食物,然而自我明白这种行为是不当的。

4.自我在意识、前意识、无意识中自由活动。

自我和本我的关系:弗洛伊德曾说过:自我好像是骑在马背上的人,驾驭着这匹桀骜不驯的马(本我),约束着它前进的方向。

三、超我儿童5岁左右,人格结构的第三部分---超我,开始形成。

1.超我代表社会的理想、价值观,尤其是父母的价值和标准,对个体行为的好坏与善恶有着道德规范的限制,通过抑制本我的冲动,说服自我以合乎道德方式来取代现实的目标,属于人格结构的社会成分。

新精神分析流派弗洛伊德之后,许多后继者对人格的精神分析理论进行了修正和发展,代表人物有阿德勒、荣格及埃里克森等,这些新精神分析学派的学者反对以本我为中心的泛性论,一方面,更强调自我的功能,包括自我的发展,有意识的思维过程和控制等,另一方面,他们加入了社会和环境变量对人格形成的影响,同时认为人格的发展不仅限于儿童期而是持续一生,这些修正和发展对现代心理学仍然产生着影响。

一、人格结构(一)自我相比较于弗洛伊德的三我结构,新精神分析学派的学者更多的将人格视为一个整体,并强调自我的地位和作用。

霍尼认为人格是完整的、动态的自我组成,她将自我分为现实自我、真实自我和理想自我。

现实自我是指个体在此时此地所表现出来的一切存在的总和,是别人所能观察到的客观存在,独立于个体的自我概念和知觉。

真实自我是指个体自我实现的中心,是个体发展的内在力量,只要环境适宜,真实自我就能发展为健全的人格。

理想自我是指完美的自我意象,由于童年时期遭受父母的忽略和贬低,形成了轻视的自我,个体会感到焦虑和无助,因为形成一种防御方式,将自己缺少什么转化为自己应当成为的样子。

在理想自我的控制下,个体会产生很多不切实际的期望。

(二)荣格的潜意识学说荣格发展了弗洛伊德的潜意识理论,在意识的三层次理论中,荣格认为由意识、个体潜意识和集体潜意识三个层面构成了人的整个精神世界。

意识处于最外层,以自我为中心,主要功能是适应环境,中间层是个人潜意识,最深层是集体潜意识。

个体潜意识由曾经一度存在于意识领域内而后被压抑、隐藏、遗忘或忽略的经验组成,还包括一些因为太过微弱而无法存在于意识层面的经验。

个体潜意识的主要成分是各种情结,即被压抑在个体潜意识中的具有情绪色彩的心理观念丛,是观念与情绪的结合体,具有自主性,可以强有力的控制人的思想和行为。

情结的形成多与早期童年的创伤经历或特殊经验有关。

当个体具有某种情结时,就会执意沉溺于某种东西而不能自拔,把大量的时间和精力花在与这个情结有关的活动中。

艾森克的人格理论艾森克的人格理论结合了类型与特质的概念,提出了人格的维度理论,从人格的特质和维度的研究出发,将人格特征分为三个基本的维度: E 维度:内—外向(introversion-extroversion); N维度:情绪稳定性(neuroticism)P维度:精神质(psychoticism)。

E、N维度与古希腊盖伦的气质学说相吻合,以E维作X轴、N维作Y轴作一平面图,构成四个相限(与气质类型的关系) :外向—情绪不稳定(胆汁质)外向—情绪稳定(多血质)内向—情绪稳定(粘液质)内向—情绪不稳定(抑郁质)。

气质学说理论认为胆汁质(choleric type):具有过多的黄胆汁,容易激怒。

多血质(sanguine type):具有过多的血液,充满活力和动力。

粘液质(phlegmatic type):具有过多的粘液,使人迟缓或懒惰。

抑郁质(melancholic type):具有过多的黑胆汁,通常表现为忧郁和悲哀。

各分量表的意义 E量表:测量性格的内、外倾向;N量表:测量情绪的稳定性;上两个量表均为双极量表,也就是说分数高与分数低都有意义,但两极之间没有一个截然的分界,只有程度的区别。

如E量表分由低向高的变化,代表由内向转外向的一种程度上的变化:非常内向——内向——比较内向——内外向平衡——比较外向——外向——非常外向。

P量表:单极量表,即:只有P分高时才有意义,P分低被认为是正常。

L量表:原本为一个效度量表,测量回答问题的真实性,同时,它本身也代表一种稳定的人格功能,如:可测量社会纯朴性。

L分的高低与许多因素有关,如:年龄(成人:随年龄增加而升高,儿童:随年龄增加而下降),性别:女性偏高;与民族有关等。

人格维度艾森克继承先前实验心理学家的工作,通过对由实验、问卷与观察所得到的大量的人的特质资料的因素分析,深入研究了人格维度。

他认为研究人格特质有时可能会含混,只有研究人格维度才能清楚。

他指出,维度乃是代表一个连续的尺度。

《高职大学生心理健康教育(第2版)》教学教案第三章人格万花筒——高职大学生人格发展与心理健康一、教学目的1. 了解什么是人格,人格的特征以及人格的影响因素。

2. 了解五大主要人格理论对人格问题进行了哪些探索,掌握从不同的类型和特质角度看待人格的方法。

3. 了解并辨析不同人格测验的方法,并能通过大五人格测试了解自己的人格特质。

4. 了解人格发展的过程,掌握自我人格完善的方法。

二、课时和授课序号3课时授课序号:S07-S09三、教学重点和教学难点教学重点:掌握从不同理论看待人格的方法、了解人格测验方法,并能借此了解自己人格。

教学难点:掌握自我人格完善的方法。

四、教学方法讲授、课堂提问、讨论、启发五、参考教材夏翠翠主编:《大学生心理健康教育》六、教学过程(一)S07:人格概述1.案例引入佳琪的妈妈参加了毕业30年的大学同学聚会,最近打电话和佳琪沟通的话题都是聚会的事情。

无话不谈的俩人发现了很多趣事:时间变迁,很多人的长相都变了,声音也变了,但是一开始聊天,就发现过去熟悉的感觉找回来了,很快认出对方。

例如老李当时是个受男生“欺负”的老好人,现在是单位的管理者,这次聚会时还是话不多,憨憨地在一旁微笑,哪个同学的水杯空了,他总是第一个起来给满上。

还有当时班上的“风云人物”老夏,是个豪爽活泼的女子,这次见面明显成熟多了,表现出少见的温柔,但是眼见有同学被灌酒,她还是忍不住“出手相救”,颇有当年女中豪杰的影子。

佳琪也和妈妈分享班里同学的趣事,有的同学活泼开朗,有的同学稳重独立,各不相同。

教师:引导学生回忆自己曾经的同学,到现在是否发生了一些变化,跟故事里发生的趣事是否相同,在3-5人的小组内分享,并尝试从这些趣事中探索一些特点。

2.人格概述(1)人格定义广义的人格等同于个性特点,是指相对稳定的和独特的认知、情感与行为模式,它体现了一个人独特的精神风貌。

它具有多种成分和特质,如能力、气质、性格、兴趣、价值观及行为习惯等都会表现出我们独特的人格的差异。

McCrae和Costa的五因素人格理论背景

Allport提出人格结构的初步构想

Cattell提出16中根源特质

Eysenck三个人格维度

直到五大结构,五因素模型和五因素人格理论出现,才达成共识

人格分类系统的共识

五大结构

词汇研究

因为人格是一个比较抽象的概念,可以假设对人的结构概括得知,要对人进行概

括可以通过实质的东西,所以就是在大量的特质形容词进行分析概括,出现了人

格的五大结构

内容外向性,随和性,尽责性,情绪稳定性,文化与智慧(越前面越重要)

五因素模型

理论研究(Costar和McCrae)

内容外向性,随和性,尽责性,神经质,开放性(OCEAN)

“五因素模型”的发展

背景Costar和McCrae不满足于人格结构进行描述,尝试从特质的角度对“五因

素”结构做出描述(即解释五大特质前后顺序的不同)

五大特质前后重要性不同的影响因素综合性,稳定性,遗传性,会聚效度,跨文化普遍性,预测效用

五因素人格理论

背景背景五因素及相关证据不能构成人格理论,所以这两人将其综合,构成了五因素人格

理论

内容

基本趋向

是人格的“原材料”,是直接观察推断而来的能力或倾向,如人格特质,生理特

征,认知能力。

基本趋向可能是遗传的产物,,也可能是早期经验的沉淀,或是

心理噶女或生理变故引发的

适应性特征个体与环境中习得的技术,习惯,态度等,是基本倾向的具体表现

自我概念有关自我的知识,观点与评价,以生活叙事或个人神话的形式表达出来

客观传记个体在生命历程中想到,说到,做到的重要事件

外在影响

动力过程是联系上面五大因素的中介。